複数辞典一括検索+![]()

![]()

じんだい‐かぐら【神代神‐楽】🔗⭐🔉

じんだい‐かぐら【神代神‐楽】

岩戸神楽(いわとかぐら)

岩戸神楽(いわとかぐら)

岩戸神楽(いわとかぐら)

岩戸神楽(いわとかぐら)

しんだい‐ぐすり【身代薬】🔗⭐🔉

しんだい‐ぐすり【身代薬】

《身代を保つための薬の意》一家の財産を保つために役立つもの。特に、しっかりした女房をいう。「―の女房を早う持って落ち着きや」〈浄・今宮の心中〉

しんたい‐けい【身体刑】🔗⭐🔉

しんたい‐けい【身体刑】

犯罪者の身体に苦痛や侵害を与える刑。入れ墨刑・笞刑(ちけい)など。懲役・禁錮などは身体刑ではないが、俗にこれらも含めていうことがある。体刑。

しんたい‐けん【身体権】🔗⭐🔉

しんたい‐けん【身体権】

人格権の一。不法に身体に侵害を加えられることのない権利。

しんたい‐げんご【身体言語】🔗⭐🔉

しんたい‐げんご【身体言語】

ボディーランゲージ

ボディーランゲージ

ボディーランゲージ

ボディーランゲージ

しんたい‐けんさ【身体検査】🔗⭐🔉

しんたい‐けんさ【身体検査】

身体の発育状態や病気の有無を検査すること。

身体の発育状態や病気の有無を検査すること。 服装や所持品などを検査すること。

服装や所持品などを検査すること。

身体の発育状態や病気の有無を検査すること。

身体の発育状態や病気の有無を検査すること。 服装や所持品などを検査すること。

服装や所持品などを検査すること。

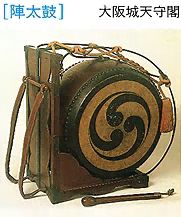

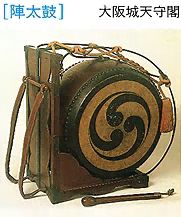

じん‐だいこ【陣太鼓】ヂン‐🔗⭐🔉

じん‐だいこ【陣太鼓】ヂン‐

戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。

戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。

戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。

戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。

しん‐だいさんき【新第三紀】🔗⭐🔉

しん‐だいさんき【新第三紀】

地質時代の区分で、新生代第三紀の後半。二四〇〇万年前から一七〇万年前まで。さらに中新世と鮮新世とに二分される。哺乳類が著しく進化し、繁栄した。

しん‐だいさんけい【新第三系】🔗⭐🔉

しん‐だいさんけい【新第三系】

新第三紀に形成された地層や岩石。

しんたい‐し【新体詩】🔗⭐🔉

しんたい‐し【新体詩】

明治後期に口語自由詩が現れる以前の文語定型詩。多く七五調で、明治一五年(一八八二)外山正一らの「新体詩抄」に始まり、北村透谷・島崎藤村・土井晩翠(つちいばんすい)などの作によって発展、やがて近代詩の確立とともに単に「詩」と呼ばれるようになった。

じんだい‐じ【深大寺】🔗⭐🔉

じんだい‐じ【深大寺】

東京都調布市にある天台宗の寺。山号は浮岳山。開創は天平五年(七三三)、開山は満功(まんくう)という。初め法相(ほつそう)宗。寺宝の金銅釈迦如来像は白鳳時代のもの。

大辞泉 ページ 7900。