複数辞典一括検索+![]()

![]()

○水晶は塵を受けずすいしょうはちりをうけず🔗⭐🔉

○水晶は塵を受けずすいしょうはちりをうけず

清廉・潔白な人が不義・不正をにくむたとえ。

⇒すい‐しょう【水晶・水精】

すいしょう‐はっしんき【水晶発振器】‥シヤウ‥

水晶振動子を回路中に挿入し、水晶片の共鳴振動を利用して、その固有振動数に等しい周波数の電気振動を発振させる電気回路。周波数の安定度が極めて高い。

⇒すい‐しょう【水晶・水精】

すいしょう‐ばん【水晶盤】‥シヤウ‥

明月の美称。

⇒すい‐しょう【水晶・水精】

すいしょう‐フィルター【水晶フィルター】‥シヤウ‥

水晶振動子を用いた狭帯域の電気フィルター。

⇒すい‐しょう【水晶・水精】

すい‐しょく【水色】

①水の色。また、川や湖沼などの景色。

②薄い藍色。みずいろ。

③海や湖沼の水面を真上から見たときの色。11の段階に分け、水塊分析の一手段とする。

すい‐しょく【水食・水蝕】

流水・波浪または雨水が岩石や堆積物を浸食・破壊すること。

⇒すいしょく‐こく【水食谷】

すい‐しょく【炊食】

煮たきして食べること。飲食。義経記6「―をとどめて」

すい‐しょく【衰色】

おとろえた容色。

すい‐しょく【翠色】

みどりいろ。みどり。

すいしょく‐こく【水食谷】

流水の浸食作用により形成された谷。

⇒すい‐しょく【水食・水蝕】

すい‐しん【水心】

水面の中心。川・湖などの中央。

すい‐しん【水深】

河川・湖沼・海洋などの水面から底までの距離。

すい‐しん【垂心】

〔数〕三角形の各頂点から対辺へ引いた三つの垂線は一点で交わる。その点を垂心という。

すい‐しん【推進】

おし進めること。「開発計画を―する」

⇒すいしん‐き【推進器】

⇒すいしん‐ざい【推進剤】

⇒すいしん‐りょく【推進力】

すい‐しん【邃深】

おくふかいこと。

すい‐じん【水神】

水、特に飲用水・灌漑用水などをつかさどる神。また、火災を防護する神。水伯。

すい‐じん【水潯】

水のほとり。みずぎわ。水辺。

すい‐じん【粋人】

①風雅を好む人。

②世態・人情に通じた人。さばけた人。通人。

③花柳界・芸人社会などのことに通じ、行動がおのずからその道にかなっているような人。粋士。粋者。

すい‐じん【酔人】

酒に酔った人。酔客すいかく。

ずい‐じん【随身】

(ズイシンとも)

①平安時代、貴人の外出の時の護衛として、勅宣によりつき従った近衛府の舎人とねり。弓箭・胡簶やなぐいを負い、剣をおびる。その人数には一定のきまりがあった。兵仗。枕草子53「雑色・―は、すこし痩せてほそやかなるぞよき」

②つき従って行くこと。おとも(の人)。太平記18「只一人召仕めしつかわれける…―を御迎に京へ上せらる」

③従者を従えること。また、物を携帯すること。古今著聞集6「もし笙や―したると御尋ねありけるに」

④寺院に寄食して寺務を補助する者。また、住職の身のまわりの世話をする者。

⇒ずいじん‐どころ【随身所】

⇒ずいじん‐もん【随身門】

ずいしん‐いん【随心院】‥ヰン

京都市山科区小野にある真言宗善通寺派の大本山。991年(正暦2)仁海の開創した曼荼羅寺に始まり、真言宗小野流が生まれたという。1229年(寛喜1)門跡となる。小野門跡。

すいしん‐き【推進器】

船舶・航空機などをおし進める装置。スクリュー・プロペラなど。

⇒すい‐しん【推進】

すいしん‐ざい【推進剤】

ロケットに推力を与えるための燃料および酸化剤その他の添加物を併せた呼称。

⇒すい‐しん【推進】

すいしんし【水心子】

江戸後期の刀工、正秀まさひでの号。

すいじん‐し【燧人氏】

中国古伝説上の帝王。伏羲ふっき氏の前に当たり、火の技術を教えたという。

すいじん‐しょう【水腎症】‥シヤウ

尿路に異常があるため尿が停滞して起こる疾患。腎盂じんうが拡張し、腎臓組織は萎縮し、ふくらんだ腎臓は尿で充たされる。しばしば感染を伴う。

ずいじんていきえまき【随身庭騎絵巻】‥ヱ‥

鎌倉時代、13世紀中頃制作の絵巻。1巻。平安時代から鎌倉時代の随身9人の姿を描く。筆者は似絵にせえの名手藤原信実とされる。

ずいじん‐どころ【随身所】

院司および摂関家の随身の詰所。

⇒ずい‐じん【随身】

ずいじん‐もん【随身門】

神社で、随身姿の二神の像を左右に安置する門。この二神は閽神かどもりのかみ、あるいは看督長かどのおさともいい、俗に、矢大神(矢大臣)・左大神(左大臣)という。仏寺の仁王門の二王にならったものという。

⇒ずい‐じん【随身】

すいしん‐りょく【推進力】

①物体をおし進める力。

②中心となって物事をおし進める力。物事をある目的に向かわせる力。

⇒すい‐しん【推進】

すいじんろく【吹塵録】‥ヂン‥

勝海舟が編纂した江戸幕府の財政資料集成。皇室・田制・外国通商などの各部に分けて編纂、1890年(明治23)刊。

スイス【Suisse フランス・瑞西】

中部ヨーロッパにある連邦共和国。アルプス山脈が南部を走り、風光明媚な観光地が多い。国民はドイツ系(75パーセント)・フランス系(20パーセント)・イタリア系(4パーセント)などから成る。公用語はドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語。1648年神聖ローマ帝国から独立。永世中立国で、国際赤十字社・国際労働機関など多くの国際機関の本部がある。精密機械工業・牧畜・観光産業が発達。面積4万1000平方キロメートル。人口739万(2004)。首都ベルン。ドイツ語名シュヴァイツ。イタリア語名ズヴィッツェラ。英語名スイッツァランド。→ヨーロッパ(図)

ベルン

撮影:田沼武能

すい‐すい

抵抗を受けたり停滞したりすることなく軽快に進むさま。「―泳ぐ」「仕事が―と片づく」

ずいずい‐ずっころばし

児童遊戯の一つ。皆に握りこぶしを出させ、一人が「ずいずいずっころばしごまみそずい…」と歌いつつ順々にそのこぶしを指してゆき、歌の終りに指されたものが負けとなる。

すい‐ずら【忍冬】スヒヅラ

〔植〕スイカズラの異称。〈新撰字鏡7〉

すい・する【推する】

〔他サ変〕[文]推す(サ変)

おしはかる。推量する。徒然草「さまざまに―・し心得たるよしして」

すい‐せい【水生・水棲】

水中に生じ、または水中で生活すること。↔陸生。

⇒すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

⇒すいせい‐しだ【水生羊歯】

⇒すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

⇒すいせい‐どうぶつ【水生動物】

すい‐せい【水成】

(水の作用によって生じる意)

⇒すいせい‐がん【水成岩】

⇒すいせい‐こうしょう【水成鉱床】

⇒すいせい‐ろん【水成論】

すい‐せい【水声】

水の流れる音。

すい‐せい【水制】

高水時の水勢緩和や低水時の流路の水深確保のため、河岸から流水中に設ける工作物。水刎みずばね。

すい‐せい【水性】

①水の性質。

②水に溶けやすい性質を持っていること。

⇒すいせい‐インク【水性インク】

⇒すいせい‐ガス【水性ガス】

⇒すいせい‐とりょう【水性塗料】

すい‐せい【水星】

(Mercurius ラテン)太陽系の惑星。太陽に最も近く、日没直後または日の出直前、短時間だけ見える。楕円軌道を持ち、太陽からの距離は4600万〜7000万キロメートル。88日で太陽を1周。質量は地球の約18分の1。赤道半径は2400キロメートル、衛星・大気はない。辰星。

水星

撮影:NASA

すい‐すい

抵抗を受けたり停滞したりすることなく軽快に進むさま。「―泳ぐ」「仕事が―と片づく」

ずいずい‐ずっころばし

児童遊戯の一つ。皆に握りこぶしを出させ、一人が「ずいずいずっころばしごまみそずい…」と歌いつつ順々にそのこぶしを指してゆき、歌の終りに指されたものが負けとなる。

すい‐ずら【忍冬】スヒヅラ

〔植〕スイカズラの異称。〈新撰字鏡7〉

すい・する【推する】

〔他サ変〕[文]推す(サ変)

おしはかる。推量する。徒然草「さまざまに―・し心得たるよしして」

すい‐せい【水生・水棲】

水中に生じ、または水中で生活すること。↔陸生。

⇒すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

⇒すいせい‐しだ【水生羊歯】

⇒すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

⇒すいせい‐どうぶつ【水生動物】

すい‐せい【水成】

(水の作用によって生じる意)

⇒すいせい‐がん【水成岩】

⇒すいせい‐こうしょう【水成鉱床】

⇒すいせい‐ろん【水成論】

すい‐せい【水声】

水の流れる音。

すい‐せい【水制】

高水時の水勢緩和や低水時の流路の水深確保のため、河岸から流水中に設ける工作物。水刎みずばね。

すい‐せい【水性】

①水の性質。

②水に溶けやすい性質を持っていること。

⇒すいせい‐インク【水性インク】

⇒すいせい‐ガス【水性ガス】

⇒すいせい‐とりょう【水性塗料】

すい‐せい【水星】

(Mercurius ラテン)太陽系の惑星。太陽に最も近く、日没直後または日の出直前、短時間だけ見える。楕円軌道を持ち、太陽からの距離は4600万〜7000万キロメートル。88日で太陽を1周。質量は地球の約18分の1。赤道半径は2400キロメートル、衛星・大気はない。辰星。

水星

撮影:NASA

すい‐せい【水勢】

水の流れる勢い。

すい‐せい【水精】

水の精。月をいう。

すい‐せい【吹青】

素地きじに呉須ごすを吹きつけて散点文様を表した磁器。中国清の康

すい‐せい【水勢】

水の流れる勢い。

すい‐せい【水精】

水の精。月をいう。

すい‐せい【吹青】

素地きじに呉須ごすを吹きつけて散点文様を表した磁器。中国清の康 (1662〜1722)年間に景徳鎮官窯かんようで作られた。

すい‐せい【衰世】

おとろえた世。道徳がすたれた世。末世。

すい‐せい【衰勢】

おとろえた勢い。また、勢いのおとろえている状態。

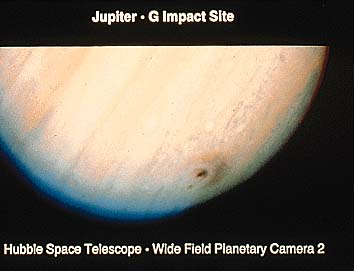

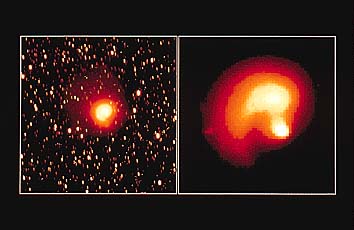

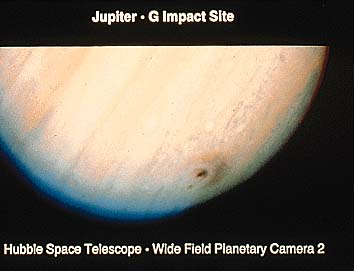

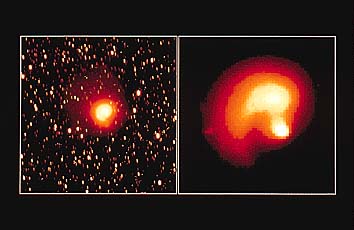

すい‐せい【彗星】

(comet)太陽系内の天体の一種。軌道は、太陽を一つの焦点とする楕円・双曲線などの二次曲線を描く。本体は核と呼ばれ、水・アンモニア・二酸化炭素の氷に固体微粒子が混じったものとされる。太陽に近づくとガス雲を発生し、明るく輝くコマ(髪)と尾が観測される。昔、中国および日本では妖星と称し、その出現を凶兆視した。ほうきぼし。コメット。

シューメ‐カー・レビー彗星の木星衝突痕

撮影:NASA/STScI

(1662〜1722)年間に景徳鎮官窯かんようで作られた。

すい‐せい【衰世】

おとろえた世。道徳がすたれた世。末世。

すい‐せい【衰勢】

おとろえた勢い。また、勢いのおとろえている状態。

すい‐せい【彗星】

(comet)太陽系内の天体の一種。軌道は、太陽を一つの焦点とする楕円・双曲線などの二次曲線を描く。本体は核と呼ばれ、水・アンモニア・二酸化炭素の氷に固体微粒子が混じったものとされる。太陽に近づくとガス雲を発生し、明るく輝くコマ(髪)と尾が観測される。昔、中国および日本では妖星と称し、その出現を凶兆視した。ほうきぼし。コメット。

シューメ‐カー・レビー彗星の木星衝突痕

撮影:NASA/STScI

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:佐々木正幸

百武彗星

撮影:佐々木正幸

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

⇒彗星の如く

すい‐せい【酔醒】

酒に酔うこととさめること。

ずい‐せい【瑞星】

[晋書天文志中、雑星気]めでたいきざしを示す星。景星。

すいせい‐インク【水性インク】

水溶性樹脂を媒体として用いたインク。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐ガス【水性ガス】

(water-gas)赤熱したコークスに水蒸気をあてて得られる一酸化炭素と水素との混合ガス。燃料・冶金工業・鍛接などに使用。アンモニア合成などの工業用水素ガスの原料。水ガス。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐がん【水成岩】

堆積岩たいせきがんの一種。岩石の砕けた砕屑さいせつ粒子や粘土、生物の遺骸などが水によって運ばれ、または水中に堆積し生成したもの。堆積岩の大部分を占めるので、それとほぼ同義。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こうしょう【水成鉱床】‥クワウシヤウ

湖底または海底において、湖水や海水に溶解した鉱物成分が化学的に沈殿して生じた鉱床。岩塩・カリ塩・石膏・鉄鉱・銅鉱などの鉱層はこれに属する。堆積鉱床。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

湖沼・河川などの水域に生息する昆虫の総称。カゲロウ・トビケラ類をはじめアブ・ユスリカなどの双翅類、トンボ類や水生半翅類や甲虫類など。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しだ【水生羊歯】

水生のシダ類。ミズワラビ・デンジソウ・サンショウモなど。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

水中に生活する植物の総称。特にフサモ・ハス・ヒシなど大形の植物についていう。沈水植物・抽水植物・浮水植物などに分ける。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいぜい‐てんのう【綏靖天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。神武天皇の第3皇子。名は神渟名川耳かむぬなかわみみ。→天皇(表)

すいせい‐どうぶつ【水生動物】

水中に生活する動物の総称。水中で自由に泳ぐもの(遊泳動物)、水の表層に浮遊するもの(浮遊動物)、底に生活しているもの(底生動物)などがある。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐とりょう【水性塗料】‥レウ

水を溶媒とする塗料の総称。合成樹脂のエマルションに顔料を加えたエマルション‐ペイントの類。水性ペイント。

⇒すい‐せい【水性】

⇒彗星の如く

すい‐せい【酔醒】

酒に酔うこととさめること。

ずい‐せい【瑞星】

[晋書天文志中、雑星気]めでたいきざしを示す星。景星。

すいせい‐インク【水性インク】

水溶性樹脂を媒体として用いたインク。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐ガス【水性ガス】

(water-gas)赤熱したコークスに水蒸気をあてて得られる一酸化炭素と水素との混合ガス。燃料・冶金工業・鍛接などに使用。アンモニア合成などの工業用水素ガスの原料。水ガス。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐がん【水成岩】

堆積岩たいせきがんの一種。岩石の砕けた砕屑さいせつ粒子や粘土、生物の遺骸などが水によって運ばれ、または水中に堆積し生成したもの。堆積岩の大部分を占めるので、それとほぼ同義。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こうしょう【水成鉱床】‥クワウシヤウ

湖底または海底において、湖水や海水に溶解した鉱物成分が化学的に沈殿して生じた鉱床。岩塩・カリ塩・石膏・鉄鉱・銅鉱などの鉱層はこれに属する。堆積鉱床。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

湖沼・河川などの水域に生息する昆虫の総称。カゲロウ・トビケラ類をはじめアブ・ユスリカなどの双翅類、トンボ類や水生半翅類や甲虫類など。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しだ【水生羊歯】

水生のシダ類。ミズワラビ・デンジソウ・サンショウモなど。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

水中に生活する植物の総称。特にフサモ・ハス・ヒシなど大形の植物についていう。沈水植物・抽水植物・浮水植物などに分ける。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいぜい‐てんのう【綏靖天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。神武天皇の第3皇子。名は神渟名川耳かむぬなかわみみ。→天皇(表)

すいせい‐どうぶつ【水生動物】

水中に生活する動物の総称。水中で自由に泳ぐもの(遊泳動物)、水の表層に浮遊するもの(浮遊動物)、底に生活しているもの(底生動物)などがある。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐とりょう【水性塗料】‥レウ

水を溶媒とする塗料の総称。合成樹脂のエマルションに顔料を加えたエマルション‐ペイントの類。水性ペイント。

⇒すい‐せい【水性】

すい‐すい

抵抗を受けたり停滞したりすることなく軽快に進むさま。「―泳ぐ」「仕事が―と片づく」

ずいずい‐ずっころばし

児童遊戯の一つ。皆に握りこぶしを出させ、一人が「ずいずいずっころばしごまみそずい…」と歌いつつ順々にそのこぶしを指してゆき、歌の終りに指されたものが負けとなる。

すい‐ずら【忍冬】スヒヅラ

〔植〕スイカズラの異称。〈新撰字鏡7〉

すい・する【推する】

〔他サ変〕[文]推す(サ変)

おしはかる。推量する。徒然草「さまざまに―・し心得たるよしして」

すい‐せい【水生・水棲】

水中に生じ、または水中で生活すること。↔陸生。

⇒すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

⇒すいせい‐しだ【水生羊歯】

⇒すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

⇒すいせい‐どうぶつ【水生動物】

すい‐せい【水成】

(水の作用によって生じる意)

⇒すいせい‐がん【水成岩】

⇒すいせい‐こうしょう【水成鉱床】

⇒すいせい‐ろん【水成論】

すい‐せい【水声】

水の流れる音。

すい‐せい【水制】

高水時の水勢緩和や低水時の流路の水深確保のため、河岸から流水中に設ける工作物。水刎みずばね。

すい‐せい【水性】

①水の性質。

②水に溶けやすい性質を持っていること。

⇒すいせい‐インク【水性インク】

⇒すいせい‐ガス【水性ガス】

⇒すいせい‐とりょう【水性塗料】

すい‐せい【水星】

(Mercurius ラテン)太陽系の惑星。太陽に最も近く、日没直後または日の出直前、短時間だけ見える。楕円軌道を持ち、太陽からの距離は4600万〜7000万キロメートル。88日で太陽を1周。質量は地球の約18分の1。赤道半径は2400キロメートル、衛星・大気はない。辰星。

水星

撮影:NASA

すい‐すい

抵抗を受けたり停滞したりすることなく軽快に進むさま。「―泳ぐ」「仕事が―と片づく」

ずいずい‐ずっころばし

児童遊戯の一つ。皆に握りこぶしを出させ、一人が「ずいずいずっころばしごまみそずい…」と歌いつつ順々にそのこぶしを指してゆき、歌の終りに指されたものが負けとなる。

すい‐ずら【忍冬】スヒヅラ

〔植〕スイカズラの異称。〈新撰字鏡7〉

すい・する【推する】

〔他サ変〕[文]推す(サ変)

おしはかる。推量する。徒然草「さまざまに―・し心得たるよしして」

すい‐せい【水生・水棲】

水中に生じ、または水中で生活すること。↔陸生。

⇒すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

⇒すいせい‐しだ【水生羊歯】

⇒すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

⇒すいせい‐どうぶつ【水生動物】

すい‐せい【水成】

(水の作用によって生じる意)

⇒すいせい‐がん【水成岩】

⇒すいせい‐こうしょう【水成鉱床】

⇒すいせい‐ろん【水成論】

すい‐せい【水声】

水の流れる音。

すい‐せい【水制】

高水時の水勢緩和や低水時の流路の水深確保のため、河岸から流水中に設ける工作物。水刎みずばね。

すい‐せい【水性】

①水の性質。

②水に溶けやすい性質を持っていること。

⇒すいせい‐インク【水性インク】

⇒すいせい‐ガス【水性ガス】

⇒すいせい‐とりょう【水性塗料】

すい‐せい【水星】

(Mercurius ラテン)太陽系の惑星。太陽に最も近く、日没直後または日の出直前、短時間だけ見える。楕円軌道を持ち、太陽からの距離は4600万〜7000万キロメートル。88日で太陽を1周。質量は地球の約18分の1。赤道半径は2400キロメートル、衛星・大気はない。辰星。

水星

撮影:NASA

すい‐せい【水勢】

水の流れる勢い。

すい‐せい【水精】

水の精。月をいう。

すい‐せい【吹青】

素地きじに呉須ごすを吹きつけて散点文様を表した磁器。中国清の康

すい‐せい【水勢】

水の流れる勢い。

すい‐せい【水精】

水の精。月をいう。

すい‐せい【吹青】

素地きじに呉須ごすを吹きつけて散点文様を表した磁器。中国清の康 (1662〜1722)年間に景徳鎮官窯かんようで作られた。

すい‐せい【衰世】

おとろえた世。道徳がすたれた世。末世。

すい‐せい【衰勢】

おとろえた勢い。また、勢いのおとろえている状態。

すい‐せい【彗星】

(comet)太陽系内の天体の一種。軌道は、太陽を一つの焦点とする楕円・双曲線などの二次曲線を描く。本体は核と呼ばれ、水・アンモニア・二酸化炭素の氷に固体微粒子が混じったものとされる。太陽に近づくとガス雲を発生し、明るく輝くコマ(髪)と尾が観測される。昔、中国および日本では妖星と称し、その出現を凶兆視した。ほうきぼし。コメット。

シューメ‐カー・レビー彗星の木星衝突痕

撮影:NASA/STScI

(1662〜1722)年間に景徳鎮官窯かんようで作られた。

すい‐せい【衰世】

おとろえた世。道徳がすたれた世。末世。

すい‐せい【衰勢】

おとろえた勢い。また、勢いのおとろえている状態。

すい‐せい【彗星】

(comet)太陽系内の天体の一種。軌道は、太陽を一つの焦点とする楕円・双曲線などの二次曲線を描く。本体は核と呼ばれ、水・アンモニア・二酸化炭素の氷に固体微粒子が混じったものとされる。太陽に近づくとガス雲を発生し、明るく輝くコマ(髪)と尾が観測される。昔、中国および日本では妖星と称し、その出現を凶兆視した。ほうきぼし。コメット。

シューメ‐カー・レビー彗星の木星衝突痕

撮影:NASA/STScI

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:及川聖彦

百武彗星

撮影:佐々木正幸

百武彗星

撮影:佐々木正幸

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

ヘール・ボップ彗星の核

撮影:NASA/STScI

⇒彗星の如く

すい‐せい【酔醒】

酒に酔うこととさめること。

ずい‐せい【瑞星】

[晋書天文志中、雑星気]めでたいきざしを示す星。景星。

すいせい‐インク【水性インク】

水溶性樹脂を媒体として用いたインク。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐ガス【水性ガス】

(water-gas)赤熱したコークスに水蒸気をあてて得られる一酸化炭素と水素との混合ガス。燃料・冶金工業・鍛接などに使用。アンモニア合成などの工業用水素ガスの原料。水ガス。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐がん【水成岩】

堆積岩たいせきがんの一種。岩石の砕けた砕屑さいせつ粒子や粘土、生物の遺骸などが水によって運ばれ、または水中に堆積し生成したもの。堆積岩の大部分を占めるので、それとほぼ同義。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こうしょう【水成鉱床】‥クワウシヤウ

湖底または海底において、湖水や海水に溶解した鉱物成分が化学的に沈殿して生じた鉱床。岩塩・カリ塩・石膏・鉄鉱・銅鉱などの鉱層はこれに属する。堆積鉱床。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

湖沼・河川などの水域に生息する昆虫の総称。カゲロウ・トビケラ類をはじめアブ・ユスリカなどの双翅類、トンボ類や水生半翅類や甲虫類など。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しだ【水生羊歯】

水生のシダ類。ミズワラビ・デンジソウ・サンショウモなど。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

水中に生活する植物の総称。特にフサモ・ハス・ヒシなど大形の植物についていう。沈水植物・抽水植物・浮水植物などに分ける。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいぜい‐てんのう【綏靖天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。神武天皇の第3皇子。名は神渟名川耳かむぬなかわみみ。→天皇(表)

すいせい‐どうぶつ【水生動物】

水中に生活する動物の総称。水中で自由に泳ぐもの(遊泳動物)、水の表層に浮遊するもの(浮遊動物)、底に生活しているもの(底生動物)などがある。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐とりょう【水性塗料】‥レウ

水を溶媒とする塗料の総称。合成樹脂のエマルションに顔料を加えたエマルション‐ペイントの類。水性ペイント。

⇒すい‐せい【水性】

⇒彗星の如く

すい‐せい【酔醒】

酒に酔うこととさめること。

ずい‐せい【瑞星】

[晋書天文志中、雑星気]めでたいきざしを示す星。景星。

すいせい‐インク【水性インク】

水溶性樹脂を媒体として用いたインク。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐ガス【水性ガス】

(water-gas)赤熱したコークスに水蒸気をあてて得られる一酸化炭素と水素との混合ガス。燃料・冶金工業・鍛接などに使用。アンモニア合成などの工業用水素ガスの原料。水ガス。

⇒すい‐せい【水性】

すいせい‐がん【水成岩】

堆積岩たいせきがんの一種。岩石の砕けた砕屑さいせつ粒子や粘土、生物の遺骸などが水によって運ばれ、または水中に堆積し生成したもの。堆積岩の大部分を占めるので、それとほぼ同義。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こうしょう【水成鉱床】‥クワウシヤウ

湖底または海底において、湖水や海水に溶解した鉱物成分が化学的に沈殿して生じた鉱床。岩塩・カリ塩・石膏・鉄鉱・銅鉱などの鉱層はこれに属する。堆積鉱床。

⇒すい‐せい【水成】

すいせい‐こんちゅう【水生昆虫】

湖沼・河川などの水域に生息する昆虫の総称。カゲロウ・トビケラ類をはじめアブ・ユスリカなどの双翅類、トンボ類や水生半翅類や甲虫類など。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しだ【水生羊歯】

水生のシダ類。ミズワラビ・デンジソウ・サンショウモなど。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐しょくぶつ【水生植物】

水中に生活する植物の総称。特にフサモ・ハス・ヒシなど大形の植物についていう。沈水植物・抽水植物・浮水植物などに分ける。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいぜい‐てんのう【綏靖天皇】‥ワウ

記紀伝承上の天皇。神武天皇の第3皇子。名は神渟名川耳かむぬなかわみみ。→天皇(表)

すいせい‐どうぶつ【水生動物】

水中に生活する動物の総称。水中で自由に泳ぐもの(遊泳動物)、水の表層に浮遊するもの(浮遊動物)、底に生活しているもの(底生動物)などがある。

⇒すい‐せい【水生・水棲】

すいせい‐とりょう【水性塗料】‥レウ

水を溶媒とする塗料の総称。合成樹脂のエマルションに顔料を加えたエマルション‐ペイントの類。水性ペイント。

⇒すい‐せい【水性】

広辞苑 ページ 10397 での【○水晶は塵を受けず】単語。