複数辞典一括検索+![]()

![]()

○責めを塞ぐせめをふたぐ🔗⭐🔉

○責めを塞ぐせめをふたぐ

一応責任を果たす。

⇒せめ【責め】

セメン

①セメンシナの略。

②セメントの略。

セメン‐えん【セメン円】‥ヱン

回虫駆除薬。サントニンの商品名。古代の医師がサントニンを含むヨモギ属の頭状花を種子と誤認してセメンと呼んだことに由来する。

セメン‐シナ【semen cinae ラテン】

(「シナの種子」の意)

①キク科ヨモギ属の木質の多年草。トルキスタン地方原産の薬用植物。高さ約50センチメートル。葉は厚く二回羽状複葉。黄灰色の小頭花を穂状につける。蕾つぼみを乾したものが生薬の「シナ花」で、駆虫剤サントニンの原料。

②セメン円の別称。

セメンタイト【cementite】

鋼中の炭化鉄(分子式Fe3C)に対する金属組織学上の名称。顕微鏡で見ると白色で、形は層状・粒状・網状・針状など。鋼中最も硬いが、常温では非常に脆もろく、また磁性がある。不安定な化合物で、900度で長時間熱すると分解して炭素分は黒鉛に変じる。

セメンテーション【cementation】

①金属の表面処理法の一つ。金属の耐食性・耐摩耗性などを高めるため、ある金属の表面に別の金属を付着させ内部へ拡散浸透させる。浸透法。→浸炭。

②トンネルや鉱山の立坑・坑道の掘削中に出てくる水を止めるため、地層の裂け目にセメントや水ガラスなどを注入する方法。セメント注入法。

セメント【cement】

石灰石・粘土・酸化鉄を焼成・粉砕した灰白色の粉末。コンクリートやモルタルを作る際の主原料で、水で練ると速やかに凝結・固化する。また広くは硬化性を示す無機材料のことで、歯科用充填材、接着剤などをいう。セメン。

⇒セメント‐がわら【セメント瓦】

⇒セメント‐しつ【セメント質】

⇒セメント‐モルタル【cement mortar】

セメント‐がわら【セメント瓦】‥ガハラ

セメント・砂・石綿などを配合して造った屋根瓦。

⇒セメント【cement】

セメント‐しつ【セメント質】

歯根、すなわち歯の基部の外側をおおう骨質の層。白亜質。→歯(図)。

⇒セメント【cement】

セメント‐モルタル【cement mortar】

セメント・砂・水を混和して製した接合剤。塗装・煉瓦積み・石積工事などに用いる。モルタル。

⇒セメント【cement】

せ‐もじ【背文字】

書物の背に書いてある書名・著者名などの文字。

せ‐もたれ【背凭れ】

椅子の、背中をもたせかける部分。榻背とうはい。

せ‐もつ【施物】

(セブツとも)僧や貧しい人に施しに出す品物。日葡辞書「セモッヲホドコス」

せ‐もの【瀬物】

瀬につく海魚。メバル・イサキなど。海洋の上層にいる浮物うきものすなわちカツオ・イワシ・サバなどに対していう。せもん。→底物そこもの

せ‐もり【背守】

(→)「せまもり」に同じ。

せ‐もん【背紋】

和服の背の縫目の上部すなわち肩あきの裁ち切りから7センチメートル位下がった部位に、染め抜きまたは刺繍・切り付けなどで表した紋。

せ‐もん【施文】

⇒しもん

せ‐やく【施薬】

薬を施し与えること。また、その薬。

⇒せやく‐いん【施薬院】

せやく‐いん【施薬院】‥ヰン

(ヤクインともよむ)貧しい病人に施薬・施療した施設。孤独な老人や幼児も収容。730年(天平2)光明皇后創設、中世に衰亡、豊臣秀吉再興、江戸幕府が受け継ぎ明治まで存続。

⇒せ‐やく【施薬】

せ‐やま【背山・兄山】

相対する二つの山を男女に見たてた場合、男性・夫に見たてた山。↔妹いも山。→妹背山

せやま‐りゅう【瀬山流】‥リウ

日本舞踊の一流派。安永・天明頃に上方で活躍した瀬山七左衛門を祖とする。

せ‐ゆう【施釉】‥イウ

陶磁器の素地きじに釉薬ゆうやくを施すこと。釉掛くすりがけ・ゆうがけ。

せ‐よ【施与】

施し与えること。恵み与えること。喜捨。しよ。

セラ【Camilo José Cela】

スペインの作家。小説「パスクアル=ドゥアルテの家族」「蜂の巣」など。ノーベル賞。(1916〜2002)

せらい【競合】セラヒ

①(熊野で)海上で反対の風が行き合ったとき海の荒れること。

②(志摩で)風がなくて波のたつこと。

せらい‐ご【競らい子】セラヒ‥

(西日本で)貰い子をした後に生まれた実子。地方により、「せらたみご」「せりご」「えせご」ともいう。

せらぎ

(→)「せせらぎ」に同じ。新撰万葉集下「もみぢばの流れてせけば山川の浅き―も秋は深きを」

せらたみ‐ご【せらたみ子】

(→)「せらい子」に同じ。

ゼラチン【gelatine】

誘導蛋白質の一種。コラーゲンを含む物質(動物の皮・骨・結合組織など)を長時間石灰液中に浸すか酸で処理したものを温水で抽出して製造する。その粗製品を膠にかわという。熱湯には速やかに溶解し、冷却すれば凝固する。食用のほか、接着剤・培養基・写真感光材料などに用いる。ゲラチン。

⇒ゼラチン‐ばん【ゼラチン版】

ゼラチン‐ばん【ゼラチン版】

版材としてゼラチンを用いた印刷版。コロタイプ・こんにゃく版など。

⇒ゼラチン【gelatine】

セラック【sérac フランス】

氷河の急傾斜部などにできる搭状の氷塊。氷塔。

セラック【shellac】

⇒シェラック

ゼラニウム【Geranium ラテン】

①フウロソウ科テンジクアオイ属多年草の園芸上の通称。特にモンテンジクアオイ(紋天竺葵)などをいう。高さ約80センチメートルの小低木状で全草に異臭がある。園芸品種が多い。葉は互生で心状円形、表面に馬蹄状の紋や白斑などが入る。花は5弁で赤・白・桃色など。鉢植・花壇用。ゲラニウム。→ペラルゴニウム。

②フウロソウ科フウロソウ属植物(その学名)。ゲンノショウコなどを含む。

セラピー【therapy】

治療。療法。薬品や手術を用いないものをいう。テラピー。

セラピス【Serapis】

古代エジプトの神。ギリシアとエジプトの融和を図るため、プトレマイオス朝が人為的に作った神格。宇宙を支配し奇跡的な治癒を行なったとされる。サラピス。

セラピスト【therapist】

物理療法や心理療法の治療士。

セラヒン【Seraphins ポルトガル】

(キリシタン用語)熾し天使。九天使の最上位で、最高の愛の焔の所持者。セラピム。ぎやどぺかどる「二体の―はでうすの御脇立として高き台の左右に坐し」→天使2

セラフィム【Serafim Sarovskii】

ロシアのヘシュカスム(静穏主義)の神秘家。民衆の霊的指導者として、ロシア知識人の宗教回帰に影響を与えた。サーロフのセラフィム。(1759〜1833)

セラミックス【ceramics】

①陶磁器類。広義にはセメント・ガラス・煉瓦などを含めていう。

②成形・焼成などの工程を経て得られる非金属無機材料の総称。従来の陶磁器類の製法を発展させ、ケイ酸塩以外にも適用したもの。→ファイン‐セラミックス

セラミド【ceramide】

スフィンゴシンに脂肪酸が結合したもの。皮膚の角質層の細胞間脂質の約半分を占め、水分の蒸発を防ぐ。→スフィンゴ脂質

せ‐られる

(尊敬の助動詞セルの未然形に尊敬の助動詞ラレルの付いたもの)五段動詞の未然形に接続して、極めて高い尊敬を表す。「御健在であらせられる」

せり【芹・芹子・水芹】

セリ科の多年草。田の畦・湿地に自生、また、水田で野菜として栽培。泥の中に白い匐枝ふくしを延ばして繁殖。高さ約30センチメートル。夏、花茎を出し、白色の小花をつける。若葉は香りがよく食用。春の七草の一つ。〈[季]春〉。万葉集20「かにはの田居に―そ摘みける」→芹科

せり

セリ

撮影:関戸 勇

セリ

撮影:関戸 勇

⇒芹摘む

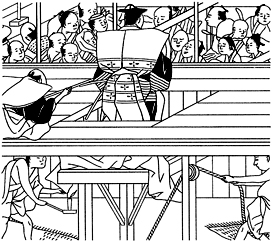

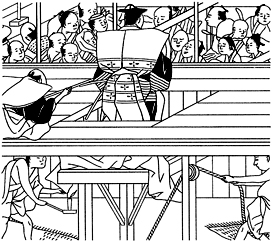

せり【迫】

劇場で、舞台の床の一部を切り抜き、俳優または大道具を奈落ならくからせり上げ、またせり下げる機構。せりだし。

せり【競り・糶】

①せりあうこと。きそうこと。

②(→)「競り売り」に同じ。「―にかける」

③魚群が押し寄せるため、海面が泡立ち白くなること。涌わき。

せり‐あい【競り合い】‥アヒ

①せりあうこと。互いにきそうこと。競争。浄瑠璃、吉野都女楠「―は無用」。「終盤の―」

②特に、戦場で、敵味方が近接して戦うこと。せりあいいくさ。甲陽軍鑑13「―の時は、敵よりまづ味方をよく見合せ候て」

せり‐あ・う【競り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに接近してわずかの差を争う。互いにきそう。競争する。狂言、花争「むざとしたことを言ひをつて、それがしと―・ひをる」。「最後まで―・う」

②口論する。歌舞伎、けいせい仏の原「憎い奴めと―・ふ」

せり‐あが・る【迫り上がる】

〔自五〕

①下から少しずつ上がる。「ステージが―・る」

②周囲よりも高く突き出る。

せり‐あげ【迫上げ】

①せりあげること。

②(→)「迫出し」に同じ。

せり‐あげ【競上げ】

値段をせりあげること。

せり‐あ・げる【迫り上げる・競り上げる】

〔他下一〕[文]せりあ・ぐ(下二)

下から少しずつ上げてゆく。特に、値段を少しずつ高くつけてゆく。「舞台を―・げる」「値を―・げる」

セリー【série フランス】

(→)音列に同じ。

セリー【sherry】

⇒シェリー

ゼリー【jelly】

①動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。

②水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子。ジェリー。

ゼリー(1)

撮影:関戸 勇

⇒芹摘む

せり【迫】

劇場で、舞台の床の一部を切り抜き、俳優または大道具を奈落ならくからせり上げ、またせり下げる機構。せりだし。

せり【競り・糶】

①せりあうこと。きそうこと。

②(→)「競り売り」に同じ。「―にかける」

③魚群が押し寄せるため、海面が泡立ち白くなること。涌わき。

せり‐あい【競り合い】‥アヒ

①せりあうこと。互いにきそうこと。競争。浄瑠璃、吉野都女楠「―は無用」。「終盤の―」

②特に、戦場で、敵味方が近接して戦うこと。せりあいいくさ。甲陽軍鑑13「―の時は、敵よりまづ味方をよく見合せ候て」

せり‐あ・う【競り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに接近してわずかの差を争う。互いにきそう。競争する。狂言、花争「むざとしたことを言ひをつて、それがしと―・ひをる」。「最後まで―・う」

②口論する。歌舞伎、けいせい仏の原「憎い奴めと―・ふ」

せり‐あが・る【迫り上がる】

〔自五〕

①下から少しずつ上がる。「ステージが―・る」

②周囲よりも高く突き出る。

せり‐あげ【迫上げ】

①せりあげること。

②(→)「迫出し」に同じ。

せり‐あげ【競上げ】

値段をせりあげること。

せり‐あ・げる【迫り上げる・競り上げる】

〔他下一〕[文]せりあ・ぐ(下二)

下から少しずつ上げてゆく。特に、値段を少しずつ高くつけてゆく。「舞台を―・げる」「値を―・げる」

セリー【série フランス】

(→)音列に同じ。

セリー【sherry】

⇒シェリー

ゼリー【jelly】

①動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。

②水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子。ジェリー。

ゼリー(1)

撮影:関戸 勇

ゼリー(2)

撮影:関戸 勇

ゼリー(2)

撮影:関戸 勇

⇒ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

セ‐リーグ

セントラル‐リーグの略。

せり‐いち【競り市・糶市】

せりうりの市。

セリーヌ【Louis-Ferdinand Céline】

フランスの小説家。処女作「夜の果てへの旅」で登場、隠語の使用と特異な文体の創造によって知られる。(1894〜1961)

ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

ゼリーに砂糖をかけて作る豆の形をした柔らかい菓子。

⇒ゼリー【jelly】

セリウム【cerium】

(同じころ発見された小惑星ケレスCeresに因む)希土類元素の一種。元素記号Ce 原子番号58。原子量140.1。1803年発見。灰色の金属で展性・延性に富み、空気中で熱する時は光沢を放って燃焼する。また、鉄との合金は摩擦によって火花を発するので、発火合金に用いる。セル。

せり‐うり【競り売り・糶売】

①売主が二人以上の買手にその価格のせりあいをさせ、最高値さいたかねをつけた人に売ること。

②売主が高値を呼びあげ、次第に低落させ、買手が出ると売ること。

③競けい売買の方法によって売ること。

④商品を持ち歩いて売ること。また、その人。行商。

セリエ【Hans Selye】

カナダの医学者。オーストリア生れ。ストレス学説を主張。(1907〜1982)

せり‐おと・す【競り落とす】

〔他五〕

買値を競いあって、買手の中で最高の値をつけ、品物を手に入れる。「青磁の壺を―・す」

せり‐おろし【迫下し】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐か【芹科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で、ほとんどの場合、葉は羽状複葉。花は小さく、散形花序に多数つく。子房下位。全世界(おもに北半球温帯)に約300属3000種あり、食用・薬用として有用なものが多い反面、有毒植物も多い。ミツバ・ニンジン・パセリ・セロリ・ドクゼリ・ドクニンジンなど。散形科。

セリカ【Serica】

古代のローマ人が中国を指した呼称。絹(sericum ラテン)に由来するという。

せり‐がい【競り買い・糴買】‥ガヒ

①買手が二人以上の売主にその価格のせりあいをさせ、最低値をつけた人から買うこと。

②多くの買手がせり合って高値をつけて買うこと。

③競けい売買の方法によって買うこと。

せり‐か・く【迫り掛く】

〔自下二〕

追い迫って問いかける。問いつめる。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「二つに一つの返答せい、何と何とと―・けられ」

せり‐か・つ【競り勝つ】

〔自五〕

接戦に勝つ。

せり‐かわ【芹川】‥カハ

京都市伏見区城南離宮の南にあった川。また、同右京区嵯峨にあった川。

せり‐ぎん【競吟】

運座で、互いに題を出し合い、短時間に多数の句をよみあうこと。

せり‐ご【競り子】

(→)「せらい子」に同じ。

せり‐ごふく【競り呉服・糶呉服】

行商人の売り歩く呉服。また、その行商人。

せり‐こみ【迫込】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐さげ【迫下げ】

劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから奈落ならくへ下げること。また、その装置。迫込せりこみ。せりおろし。

せりざわ【芹沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】

⇒せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】

⇒せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】

せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】‥ザハ‥

染色工芸家。静岡市生れ。民芸運動に参加。琉球の紅型びんがたなども研究して型絵染を創始。人間国宝。(1895〜1984)

芹沢銈介

撮影:田村 茂

⇒ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

セ‐リーグ

セントラル‐リーグの略。

せり‐いち【競り市・糶市】

せりうりの市。

セリーヌ【Louis-Ferdinand Céline】

フランスの小説家。処女作「夜の果てへの旅」で登場、隠語の使用と特異な文体の創造によって知られる。(1894〜1961)

ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

ゼリーに砂糖をかけて作る豆の形をした柔らかい菓子。

⇒ゼリー【jelly】

セリウム【cerium】

(同じころ発見された小惑星ケレスCeresに因む)希土類元素の一種。元素記号Ce 原子番号58。原子量140.1。1803年発見。灰色の金属で展性・延性に富み、空気中で熱する時は光沢を放って燃焼する。また、鉄との合金は摩擦によって火花を発するので、発火合金に用いる。セル。

せり‐うり【競り売り・糶売】

①売主が二人以上の買手にその価格のせりあいをさせ、最高値さいたかねをつけた人に売ること。

②売主が高値を呼びあげ、次第に低落させ、買手が出ると売ること。

③競けい売買の方法によって売ること。

④商品を持ち歩いて売ること。また、その人。行商。

セリエ【Hans Selye】

カナダの医学者。オーストリア生れ。ストレス学説を主張。(1907〜1982)

せり‐おと・す【競り落とす】

〔他五〕

買値を競いあって、買手の中で最高の値をつけ、品物を手に入れる。「青磁の壺を―・す」

せり‐おろし【迫下し】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐か【芹科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で、ほとんどの場合、葉は羽状複葉。花は小さく、散形花序に多数つく。子房下位。全世界(おもに北半球温帯)に約300属3000種あり、食用・薬用として有用なものが多い反面、有毒植物も多い。ミツバ・ニンジン・パセリ・セロリ・ドクゼリ・ドクニンジンなど。散形科。

セリカ【Serica】

古代のローマ人が中国を指した呼称。絹(sericum ラテン)に由来するという。

せり‐がい【競り買い・糴買】‥ガヒ

①買手が二人以上の売主にその価格のせりあいをさせ、最低値をつけた人から買うこと。

②多くの買手がせり合って高値をつけて買うこと。

③競けい売買の方法によって買うこと。

せり‐か・く【迫り掛く】

〔自下二〕

追い迫って問いかける。問いつめる。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「二つに一つの返答せい、何と何とと―・けられ」

せり‐か・つ【競り勝つ】

〔自五〕

接戦に勝つ。

せり‐かわ【芹川】‥カハ

京都市伏見区城南離宮の南にあった川。また、同右京区嵯峨にあった川。

せり‐ぎん【競吟】

運座で、互いに題を出し合い、短時間に多数の句をよみあうこと。

せり‐ご【競り子】

(→)「せらい子」に同じ。

せり‐ごふく【競り呉服・糶呉服】

行商人の売り歩く呉服。また、その行商人。

せり‐こみ【迫込】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐さげ【迫下げ】

劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから奈落ならくへ下げること。また、その装置。迫込せりこみ。せりおろし。

せりざわ【芹沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】

⇒せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】

⇒せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】

せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】‥ザハ‥

染色工芸家。静岡市生れ。民芸運動に参加。琉球の紅型びんがたなども研究して型絵染を創始。人間国宝。(1895〜1984)

芹沢銈介

撮影:田村 茂

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】‥ザハクワウヂラウ

小説家。静岡県生れ。東大卒。有島武郎の感化を受け、ストイックな倫理観で人間愛を追求。作「巴里に死す」「人間の運命」など。(1897〜1993)

芹沢光治良(1)

撮影:石井幸之助

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】‥ザハクワウヂラウ

小説家。静岡県生れ。東大卒。有島武郎の感化を受け、ストイックな倫理観で人間愛を追求。作「巴里に死す」「人間の運命」など。(1897〜1993)

芹沢光治良(1)

撮影:石井幸之助

芹沢光治良(2)

撮影:田沼武能

芹沢光治良(2)

撮影:田沼武能

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】‥ザハチヤウ‥

考古学者。静岡市生れ。銈介の子。明大卒。東北大教授。旧石器時代・縄文時代研究を推進。著「石器時代の日本」など。(1919〜2006)

⇒せりざわ【芹沢】

セリシン【sericin】

蚕の繭糸中の2本のフィブロイン繊維の周囲をつつんでいる蛋白質で、熱湯で処理すると溶出する。絹膠。

せり‐せり

こせこせするさま。せかせか。浮世草子、新色五巻書「―言ふが憎さに」

せり‐だし【迫出し】

①せりだすこと。せりだしたもの。

②劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから、舞台へせり出すこと。また、その装置。せりあげ。

迫出し

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】‥ザハチヤウ‥

考古学者。静岡市生れ。銈介の子。明大卒。東北大教授。旧石器時代・縄文時代研究を推進。著「石器時代の日本」など。(1919〜2006)

⇒せりざわ【芹沢】

セリシン【sericin】

蚕の繭糸中の2本のフィブロイン繊維の周囲をつつんでいる蛋白質で、熱湯で処理すると溶出する。絹膠。

せり‐せり

こせこせするさま。せかせか。浮世草子、新色五巻書「―言ふが憎さに」

せり‐だし【迫出し】

①せりだすこと。せりだしたもの。

②劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから、舞台へせり出すこと。また、その装置。せりあげ。

迫出し

せり‐だ・す【迫り出す】

〔他五〕

①上へ押し上げて出す。

②劇場で、俳優や大道具を、奈落ならくから舞台へ押し上げて出す。

③(自動詞的に)つき出る。前の方に出る。現れる。「腹が―・す」

せり‐た・てる【迫り立てる】

〔他下一〕[文]せりた・つ(下二)

せきたてる。浄瑠璃、曾我虎が磨「早う早うと―・てられ」

せり‐つみ【芹摘み】

芹を摘むこと。また、芹を摘む人。〈[季]春〉

せり‐だ・す【迫り出す】

〔他五〕

①上へ押し上げて出す。

②劇場で、俳優や大道具を、奈落ならくから舞台へ押し上げて出す。

③(自動詞的に)つき出る。前の方に出る。現れる。「腹が―・す」

せり‐た・てる【迫り立てる】

〔他下一〕[文]せりた・つ(下二)

せきたてる。浄瑠璃、曾我虎が磨「早う早うと―・てられ」

せり‐つみ【芹摘み】

芹を摘むこと。また、芹を摘む人。〈[季]春〉

セリ

撮影:関戸 勇

セリ

撮影:関戸 勇

⇒芹摘む

せり【迫】

劇場で、舞台の床の一部を切り抜き、俳優または大道具を奈落ならくからせり上げ、またせり下げる機構。せりだし。

せり【競り・糶】

①せりあうこと。きそうこと。

②(→)「競り売り」に同じ。「―にかける」

③魚群が押し寄せるため、海面が泡立ち白くなること。涌わき。

せり‐あい【競り合い】‥アヒ

①せりあうこと。互いにきそうこと。競争。浄瑠璃、吉野都女楠「―は無用」。「終盤の―」

②特に、戦場で、敵味方が近接して戦うこと。せりあいいくさ。甲陽軍鑑13「―の時は、敵よりまづ味方をよく見合せ候て」

せり‐あ・う【競り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに接近してわずかの差を争う。互いにきそう。競争する。狂言、花争「むざとしたことを言ひをつて、それがしと―・ひをる」。「最後まで―・う」

②口論する。歌舞伎、けいせい仏の原「憎い奴めと―・ふ」

せり‐あが・る【迫り上がる】

〔自五〕

①下から少しずつ上がる。「ステージが―・る」

②周囲よりも高く突き出る。

せり‐あげ【迫上げ】

①せりあげること。

②(→)「迫出し」に同じ。

せり‐あげ【競上げ】

値段をせりあげること。

せり‐あ・げる【迫り上げる・競り上げる】

〔他下一〕[文]せりあ・ぐ(下二)

下から少しずつ上げてゆく。特に、値段を少しずつ高くつけてゆく。「舞台を―・げる」「値を―・げる」

セリー【série フランス】

(→)音列に同じ。

セリー【sherry】

⇒シェリー

ゼリー【jelly】

①動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。

②水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子。ジェリー。

ゼリー(1)

撮影:関戸 勇

⇒芹摘む

せり【迫】

劇場で、舞台の床の一部を切り抜き、俳優または大道具を奈落ならくからせり上げ、またせり下げる機構。せりだし。

せり【競り・糶】

①せりあうこと。きそうこと。

②(→)「競り売り」に同じ。「―にかける」

③魚群が押し寄せるため、海面が泡立ち白くなること。涌わき。

せり‐あい【競り合い】‥アヒ

①せりあうこと。互いにきそうこと。競争。浄瑠璃、吉野都女楠「―は無用」。「終盤の―」

②特に、戦場で、敵味方が近接して戦うこと。せりあいいくさ。甲陽軍鑑13「―の時は、敵よりまづ味方をよく見合せ候て」

せり‐あ・う【競り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに接近してわずかの差を争う。互いにきそう。競争する。狂言、花争「むざとしたことを言ひをつて、それがしと―・ひをる」。「最後まで―・う」

②口論する。歌舞伎、けいせい仏の原「憎い奴めと―・ふ」

せり‐あが・る【迫り上がる】

〔自五〕

①下から少しずつ上がる。「ステージが―・る」

②周囲よりも高く突き出る。

せり‐あげ【迫上げ】

①せりあげること。

②(→)「迫出し」に同じ。

せり‐あげ【競上げ】

値段をせりあげること。

せり‐あ・げる【迫り上げる・競り上げる】

〔他下一〕[文]せりあ・ぐ(下二)

下から少しずつ上げてゆく。特に、値段を少しずつ高くつけてゆく。「舞台を―・げる」「値を―・げる」

セリー【série フランス】

(→)音列に同じ。

セリー【sherry】

⇒シェリー

ゼリー【jelly】

①動物性(魚肉類)のゼラチンまたは植物性(果実)のペクチンを煮出して採取した澄明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品や薬品。

②水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子。ジェリー。

ゼリー(1)

撮影:関戸 勇

ゼリー(2)

撮影:関戸 勇

ゼリー(2)

撮影:関戸 勇

⇒ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

セ‐リーグ

セントラル‐リーグの略。

せり‐いち【競り市・糶市】

せりうりの市。

セリーヌ【Louis-Ferdinand Céline】

フランスの小説家。処女作「夜の果てへの旅」で登場、隠語の使用と特異な文体の創造によって知られる。(1894〜1961)

ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

ゼリーに砂糖をかけて作る豆の形をした柔らかい菓子。

⇒ゼリー【jelly】

セリウム【cerium】

(同じころ発見された小惑星ケレスCeresに因む)希土類元素の一種。元素記号Ce 原子番号58。原子量140.1。1803年発見。灰色の金属で展性・延性に富み、空気中で熱する時は光沢を放って燃焼する。また、鉄との合金は摩擦によって火花を発するので、発火合金に用いる。セル。

せり‐うり【競り売り・糶売】

①売主が二人以上の買手にその価格のせりあいをさせ、最高値さいたかねをつけた人に売ること。

②売主が高値を呼びあげ、次第に低落させ、買手が出ると売ること。

③競けい売買の方法によって売ること。

④商品を持ち歩いて売ること。また、その人。行商。

セリエ【Hans Selye】

カナダの医学者。オーストリア生れ。ストレス学説を主張。(1907〜1982)

せり‐おと・す【競り落とす】

〔他五〕

買値を競いあって、買手の中で最高の値をつけ、品物を手に入れる。「青磁の壺を―・す」

せり‐おろし【迫下し】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐か【芹科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で、ほとんどの場合、葉は羽状複葉。花は小さく、散形花序に多数つく。子房下位。全世界(おもに北半球温帯)に約300属3000種あり、食用・薬用として有用なものが多い反面、有毒植物も多い。ミツバ・ニンジン・パセリ・セロリ・ドクゼリ・ドクニンジンなど。散形科。

セリカ【Serica】

古代のローマ人が中国を指した呼称。絹(sericum ラテン)に由来するという。

せり‐がい【競り買い・糴買】‥ガヒ

①買手が二人以上の売主にその価格のせりあいをさせ、最低値をつけた人から買うこと。

②多くの買手がせり合って高値をつけて買うこと。

③競けい売買の方法によって買うこと。

せり‐か・く【迫り掛く】

〔自下二〕

追い迫って問いかける。問いつめる。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「二つに一つの返答せい、何と何とと―・けられ」

せり‐か・つ【競り勝つ】

〔自五〕

接戦に勝つ。

せり‐かわ【芹川】‥カハ

京都市伏見区城南離宮の南にあった川。また、同右京区嵯峨にあった川。

せり‐ぎん【競吟】

運座で、互いに題を出し合い、短時間に多数の句をよみあうこと。

せり‐ご【競り子】

(→)「せらい子」に同じ。

せり‐ごふく【競り呉服・糶呉服】

行商人の売り歩く呉服。また、その行商人。

せり‐こみ【迫込】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐さげ【迫下げ】

劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから奈落ならくへ下げること。また、その装置。迫込せりこみ。せりおろし。

せりざわ【芹沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】

⇒せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】

⇒せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】

せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】‥ザハ‥

染色工芸家。静岡市生れ。民芸運動に参加。琉球の紅型びんがたなども研究して型絵染を創始。人間国宝。(1895〜1984)

芹沢銈介

撮影:田村 茂

⇒ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

セ‐リーグ

セントラル‐リーグの略。

せり‐いち【競り市・糶市】

せりうりの市。

セリーヌ【Louis-Ferdinand Céline】

フランスの小説家。処女作「夜の果てへの旅」で登場、隠語の使用と特異な文体の創造によって知られる。(1894〜1961)

ゼリー‐ビーンズ【jelly beans】

ゼリーに砂糖をかけて作る豆の形をした柔らかい菓子。

⇒ゼリー【jelly】

セリウム【cerium】

(同じころ発見された小惑星ケレスCeresに因む)希土類元素の一種。元素記号Ce 原子番号58。原子量140.1。1803年発見。灰色の金属で展性・延性に富み、空気中で熱する時は光沢を放って燃焼する。また、鉄との合金は摩擦によって火花を発するので、発火合金に用いる。セル。

せり‐うり【競り売り・糶売】

①売主が二人以上の買手にその価格のせりあいをさせ、最高値さいたかねをつけた人に売ること。

②売主が高値を呼びあげ、次第に低落させ、買手が出ると売ること。

③競けい売買の方法によって売ること。

④商品を持ち歩いて売ること。また、その人。行商。

セリエ【Hans Selye】

カナダの医学者。オーストリア生れ。ストレス学説を主張。(1907〜1982)

せり‐おと・す【競り落とす】

〔他五〕

買値を競いあって、買手の中で最高の値をつけ、品物を手に入れる。「青磁の壺を―・す」

せり‐おろし【迫下し】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐か【芹科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で、ほとんどの場合、葉は羽状複葉。花は小さく、散形花序に多数つく。子房下位。全世界(おもに北半球温帯)に約300属3000種あり、食用・薬用として有用なものが多い反面、有毒植物も多い。ミツバ・ニンジン・パセリ・セロリ・ドクゼリ・ドクニンジンなど。散形科。

セリカ【Serica】

古代のローマ人が中国を指した呼称。絹(sericum ラテン)に由来するという。

せり‐がい【競り買い・糴買】‥ガヒ

①買手が二人以上の売主にその価格のせりあいをさせ、最低値をつけた人から買うこと。

②多くの買手がせり合って高値をつけて買うこと。

③競けい売買の方法によって買うこと。

せり‐か・く【迫り掛く】

〔自下二〕

追い迫って問いかける。問いつめる。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「二つに一つの返答せい、何と何とと―・けられ」

せり‐か・つ【競り勝つ】

〔自五〕

接戦に勝つ。

せり‐かわ【芹川】‥カハ

京都市伏見区城南離宮の南にあった川。また、同右京区嵯峨にあった川。

せり‐ぎん【競吟】

運座で、互いに題を出し合い、短時間に多数の句をよみあうこと。

せり‐ご【競り子】

(→)「せらい子」に同じ。

せり‐ごふく【競り呉服・糶呉服】

行商人の売り歩く呉服。また、その行商人。

せり‐こみ【迫込】

(→)「迫下げ」に同じ。

せり‐さげ【迫下げ】

劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから奈落ならくへ下げること。また、その装置。迫込せりこみ。せりおろし。

せりざわ【芹沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】

⇒せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】

⇒せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】

せりざわ‐けいすけ【芹沢銈介】‥ザハ‥

染色工芸家。静岡市生れ。民芸運動に参加。琉球の紅型びんがたなども研究して型絵染を創始。人間国宝。(1895〜1984)

芹沢銈介

撮影:田村 茂

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】‥ザハクワウヂラウ

小説家。静岡県生れ。東大卒。有島武郎の感化を受け、ストイックな倫理観で人間愛を追求。作「巴里に死す」「人間の運命」など。(1897〜1993)

芹沢光治良(1)

撮影:石井幸之助

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐こうじろう【芹沢光治良】‥ザハクワウヂラウ

小説家。静岡県生れ。東大卒。有島武郎の感化を受け、ストイックな倫理観で人間愛を追求。作「巴里に死す」「人間の運命」など。(1897〜1993)

芹沢光治良(1)

撮影:石井幸之助

芹沢光治良(2)

撮影:田沼武能

芹沢光治良(2)

撮影:田沼武能

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】‥ザハチヤウ‥

考古学者。静岡市生れ。銈介の子。明大卒。東北大教授。旧石器時代・縄文時代研究を推進。著「石器時代の日本」など。(1919〜2006)

⇒せりざわ【芹沢】

セリシン【sericin】

蚕の繭糸中の2本のフィブロイン繊維の周囲をつつんでいる蛋白質で、熱湯で処理すると溶出する。絹膠。

せり‐せり

こせこせするさま。せかせか。浮世草子、新色五巻書「―言ふが憎さに」

せり‐だし【迫出し】

①せりだすこと。せりだしたもの。

②劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから、舞台へせり出すこと。また、その装置。せりあげ。

迫出し

⇒せりざわ【芹沢】

せりざわ‐ちょうすけ【芹沢長介】‥ザハチヤウ‥

考古学者。静岡市生れ。銈介の子。明大卒。東北大教授。旧石器時代・縄文時代研究を推進。著「石器時代の日本」など。(1919〜2006)

⇒せりざわ【芹沢】

セリシン【sericin】

蚕の繭糸中の2本のフィブロイン繊維の周囲をつつんでいる蛋白質で、熱湯で処理すると溶出する。絹膠。

せり‐せり

こせこせするさま。せかせか。浮世草子、新色五巻書「―言ふが憎さに」

せり‐だし【迫出し】

①せりだすこと。せりだしたもの。

②劇場で、俳優または大道具を、舞台の切穴または花道のすっぽんから、舞台へせり出すこと。また、その装置。せりあげ。

迫出し

せり‐だ・す【迫り出す】

〔他五〕

①上へ押し上げて出す。

②劇場で、俳優や大道具を、奈落ならくから舞台へ押し上げて出す。

③(自動詞的に)つき出る。前の方に出る。現れる。「腹が―・す」

せり‐た・てる【迫り立てる】

〔他下一〕[文]せりた・つ(下二)

せきたてる。浄瑠璃、曾我虎が磨「早う早うと―・てられ」

せり‐つみ【芹摘み】

芹を摘むこと。また、芹を摘む人。〈[季]春〉

せり‐だ・す【迫り出す】

〔他五〕

①上へ押し上げて出す。

②劇場で、俳優や大道具を、奈落ならくから舞台へ押し上げて出す。

③(自動詞的に)つき出る。前の方に出る。現れる。「腹が―・す」

せり‐た・てる【迫り立てる】

〔他下一〕[文]せりた・つ(下二)

せきたてる。浄瑠璃、曾我虎が磨「早う早うと―・てられ」

せり‐つみ【芹摘み】

芹を摘むこと。また、芹を摘む人。〈[季]春〉

広辞苑 ページ 11152 での【○責めを塞ぐ】単語。