複数辞典一括検索+![]()

![]()

○青は藍より出でて藍より青しあおはあいよりいでてあいよりあおし🔗⭐🔉

○青は藍より出でて藍より青しあおはあいよりいでてあいよりあおし

[荀子勧学](青色の染料は藍の葉から取るが、もとの色よりも美しくなることから。荀子では、学問・努力によって天性以上の人になるというたとえに使う)弟子が先生よりすぐれることにいう。出藍しゅつらんの誉ほまれ。対句に「氷は水より出でて水よりも寒し」がある。

⇒あお【青】

あおば‐ありがた‐はねかくし【青翅蟻形羽隠虫】アヲ‥

ハネカクシ科の甲虫。体長約7ミリメートル。胸と腹は橙色、前翅は青藍色。一見アリに似るのでこの名がある。水辺に多く、灯火によく飛来。皮膚に触れると体液により線状に赤く腫れる。

アオバアリガタハネカクシ

撮影:海野和男

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐ばえ【青蠅・蒼蠅】アヲバヘ

①イエバエ科の大形のハエで、体が青黒くて腹部に金属光沢のあるものの総称。幼虫は腐肉・糞便などに成育。クロルリバエなど。

②うるさくつきまとう者をののしっていう語。

あおはか【青墓】アヲ‥

(オウハカとも発音する)美濃国不破郡垂井と赤坂との間の地名。現在大垣市内。東山道の宿駅で、平治の乱に敗れて逃れる源義朝が子の朝長を殺した所。

あお‐はかま【襖袴】アヲ‥

狩襖かりあおの下に着ける袴。八幅やのの指貫さしぬきより狭い、六幅むのの括袴くくりばかま。狩袴かりばかま。

あおば‐じょう【青葉城】アヲ‥ジヤウ

(→)仙台城の異称。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐ずく【青葉梟】アヲ‥ヅク

(青葉の頃鳴き始めるからいう)フクロウの一種。大きさはハトぐらい。背面は黒褐色、腹面は白色に黒褐色の縦斑がある。市街地にもすみ、夜間に「ホーホー」と鳴く。中国・日本などに分布。日本では夏鳥。〈[季]夏〉。

あおばずく

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐ばえ【青蠅・蒼蠅】アヲバヘ

①イエバエ科の大形のハエで、体が青黒くて腹部に金属光沢のあるものの総称。幼虫は腐肉・糞便などに成育。クロルリバエなど。

②うるさくつきまとう者をののしっていう語。

あおはか【青墓】アヲ‥

(オウハカとも発音する)美濃国不破郡垂井と赤坂との間の地名。現在大垣市内。東山道の宿駅で、平治の乱に敗れて逃れる源義朝が子の朝長を殺した所。

あお‐はかま【襖袴】アヲ‥

狩襖かりあおの下に着ける袴。八幅やのの指貫さしぬきより狭い、六幅むのの括袴くくりばかま。狩袴かりばかま。

あおば‐じょう【青葉城】アヲ‥ジヤウ

(→)仙台城の異称。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐ずく【青葉梟】アヲ‥ヅク

(青葉の頃鳴き始めるからいう)フクロウの一種。大きさはハトぐらい。背面は黒褐色、腹面は白色に黒褐色の縦斑がある。市街地にもすみ、夜間に「ホーホー」と鳴く。中国・日本などに分布。日本では夏鳥。〈[季]夏〉。

あおばずく

アオバズク(1)

提供:OPO

アオバズク(1)

提供:OPO

アオバズク(2)

提供:OPO

アオバズク(2)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐せせり【青羽挵り】アヲ‥

セセリチョウ科のチョウ。日本ではこの科で最も大形。翅は青緑色を帯びた黒色で、後翅の後角が少し突出し、橙黄色の斑紋がある。幼虫はアワブキ・ヤマビワなどを食草とし、普通は年2回発生。本州以南、中国・南アジアにかけて広く分布。

アオバセセリ

撮影:海野和男

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐せせり【青羽挵り】アヲ‥

セセリチョウ科のチョウ。日本ではこの科で最も大形。翅は青緑色を帯びた黒色で、後翅の後角が少し突出し、橙黄色の斑紋がある。幼虫はアワブキ・ヤマビワなどを食草とし、普通は年2回発生。本州以南、中国・南アジアにかけて広く分布。

アオバセセリ

撮影:海野和男

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はだ【青肌】アヲ‥

①毛を剃ったあとの青々と見える肌。

②モチノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル、木の肌は灰白色を帯びた緑色。雌雄異株。初夏、葉腋に緑白色の小花をつけ、果実は球形、熟すと赤色。材は細工物・薪炭用。マルバウメモドキ。

あおはた‐の【青旗の】アヲ‥

〔枕〕

「木旗こはた」「忍坂おさかの山」「葛城山かずらきやま」にかかる。

あお‐バット【青バット】アヲ‥

プロ野球選手大下弘が愛用した青色のバット。川上哲治(1920〜)の赤バットに対抗したもので、ともに一世を風靡した。

あお‐ばと【緑鳩】アヲ‥

ハトの一種。大きさはイエバトぐらい。体は緑色で、胸は黄色。広葉樹林にすむ。声は尺八の音に似て哀調をおび、不吉とされる。尺八鳩。

あおばと(雄)

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はだ【青肌】アヲ‥

①毛を剃ったあとの青々と見える肌。

②モチノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル、木の肌は灰白色を帯びた緑色。雌雄異株。初夏、葉腋に緑白色の小花をつけ、果実は球形、熟すと赤色。材は細工物・薪炭用。マルバウメモドキ。

あおはた‐の【青旗の】アヲ‥

〔枕〕

「木旗こはた」「忍坂おさかの山」「葛城山かずらきやま」にかかる。

あお‐バット【青バット】アヲ‥

プロ野球選手大下弘が愛用した青色のバット。川上哲治(1920〜)の赤バットに対抗したもので、ともに一世を風靡した。

あお‐ばと【緑鳩】アヲ‥

ハトの一種。大きさはイエバトぐらい。体は緑色で、胸は黄色。広葉樹林にすむ。声は尺八の音に似て哀調をおび、不吉とされる。尺八鳩。

あおばと(雄)

アオバト(雄)

提供:OPO

アオバト(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あお‐ばな【青花】アヲ‥

①ツユクサの別称。

②ツユクサの花弁から採取した青色の染料。

⇒あおばな‐がみ【青花紙】

あお‐ばな【青洟】アヲ‥

子供などが垂らす青みをおびた鼻汁。あおっぱな。

あおばな‐がみ【青花紙】アヲ‥

ツユクサの花の絞り汁で染めた和紙。水に浸すとすぐ脱色する特色を応用して、友禅・描更紗・絞り染めなどの下絵描に使用。藍紙。縹紙はなだがみ。青紙。移し紙。

⇒あお‐ばな【青花】

あおば‐の‐すだれ【青葉の簾】アヲ‥

陰暦4月1日更衣ころもがえの儀に、内裏だいりの南隅の柳にかけた簾。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐の‐ふえ【青葉の笛】アヲ‥

竜笛りゅうてきの名器の名。

①高倉天皇秘蔵の笛。初名は葉二はふたつ。

②神戸市須磨寺にある平敦盛の遺物と伝える笛。小枝さえだの笛。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐はごろも【青翅羽衣】アヲ‥

カメムシ目アオバハゴロモ科の昆虫。体長約7ミリメートル。体・翅ともに淡緑色で白い粉に覆われる。幼虫は綿状の蝋をかぶる。果樹などに寄生して液汁を吸う害虫。

アオバハゴロモ

提供:ネイチャー・プロダクション

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あお‐ばな【青花】アヲ‥

①ツユクサの別称。

②ツユクサの花弁から採取した青色の染料。

⇒あおばな‐がみ【青花紙】

あお‐ばな【青洟】アヲ‥

子供などが垂らす青みをおびた鼻汁。あおっぱな。

あおばな‐がみ【青花紙】アヲ‥

ツユクサの花の絞り汁で染めた和紙。水に浸すとすぐ脱色する特色を応用して、友禅・描更紗・絞り染めなどの下絵描に使用。藍紙。縹紙はなだがみ。青紙。移し紙。

⇒あお‐ばな【青花】

あおば‐の‐すだれ【青葉の簾】アヲ‥

陰暦4月1日更衣ころもがえの儀に、内裏だいりの南隅の柳にかけた簾。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐の‐ふえ【青葉の笛】アヲ‥

竜笛りゅうてきの名器の名。

①高倉天皇秘蔵の笛。初名は葉二はふたつ。

②神戸市須磨寺にある平敦盛の遺物と伝える笛。小枝さえだの笛。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐はごろも【青翅羽衣】アヲ‥

カメムシ目アオバハゴロモ科の昆虫。体長約7ミリメートル。体・翅ともに淡緑色で白い粉に覆われる。幼虫は綿状の蝋をかぶる。果樹などに寄生して液汁を吸う害虫。

アオバハゴロモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はぶ【青波布】アヲ‥

ヘビの一種。全長約50〜100センチメートル。頭は大三角形、首細く、体表は暗緑または草緑色、尾端は紅褐色、腹部は淡緑色。有毒で、しばしば人畜を咬むが治療容易。台湾・インド・マレー・中国南部の樹上にすむ。

あお‐ば・む【青ばむ】アヲ‥

〔自五〕

青みをおびる。今昔物語集27「大路に―・みたる衣着たる女房の」

あおば‐もの【青葉者】アヲ‥

(「葉」は当て字で、青端者の意か。「青歯者」とも書く。「青」は未熟の意)中世、下級の兵の称。雑兵。歩卒。甲陽軍鑑9「―を一人討ちては槍先に血をつけ」

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐やみ【青葉闇】アヲ‥

青葉の茂みで昼でも暗いこと。〈[季]夏〉

⇒あお‐ば【青葉】

あお‐はんみょう【青斑猫】アヲ‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫。体は緑色で黄金色に光る。ヨーロッパ産。ハンミョウ科のハンミョウと混同されることがある。ミドリゲンセイ。

あお‐び【青火】アヲ‥

きつね火。おにび。

あお‐ひえ【竹刀】アヲヒヱ

(一説に、アヲヒエ)赤児の臍ほぞの緒を切るのに用いたという、青竹製の小刀。神代紀下「―を以てその児の臍ほそのおを截きる」

あお‐びかり【青光り】アヲ‥

青く光るさま。青みを帯びた光沢。

あお‐ひげ【青髯】アヲ‥

①ひげのそりあとが青々としているもの。

②演劇で、敵役かたきやくなどの顔の化粧法。揉上もみあげから顎あごへかけて青黛せいたいを塗り、ひげのそりあとをあらわすもの。

③ペロー作の童話中の人物。6人も妻を殺す青髯の男。

あお‐ひとくさ【青人草】アヲ‥

(人のふえるのを草の生い茂るのにたとえていう)民。民草。国民。蒼生。古事記上「うつしき―」

あお‐びゆ【青莧】アヲ‥

〔植〕「青鶏頭あおげいとう」参照。

あお‐ひょう【青票】アヲヘウ

⇒せいひょう

あお‐びょうし【青表紙】アヲベウ‥

①青い色の表紙。

②(青い表紙を用いたからいう)

㋐近世、経書の称。転じて、儒学者。物知り。また、律義。ひとりね「何事によらず、それほどに情を入れずして、―にて行くものにあらず」

㋑(河内本に対して)定家本の源氏物語。

㋒浄瑠璃の稽古本。

㋓半紙型の通俗的な児童用絵本。

㋔御仕置例類集第2集の俗称。江戸幕府で1803年(享和3)から14年(文化11)までの刑事判例を類集したもの。

あおびょうし【青標紙】アヲベウ‥

江戸幕府の法度・定書さだめがきをはじめ、儀式・典礼などに関する制規を載せた書。大野広城(1788〜1841)編。正後2編。1840〜41年(天保11〜12)刊。幕府の忌諱きいにふれ、編者は処罰された。

あお‐びょうたん【青瓢箪】アヲベウ‥

未熟な青い瓢箪。転じて、顔色の青ざめた人をあざけっていう語。あおふくべ。

あお‐び・れる【青びれる】アヲ‥

〔自下一〕[文]あを・びる(下二)

青くなる。顔の色が青ざめる。栄華物語つぼみ花「髪の裾細う、色―・れなどしたれば」

あお‐ふく【青服】アヲ‥

労働者の作業服。薄い青色の木綿で作ったからいう。なっぱ服。転じて、労働者の意。

あお‐ふくべ【青瓢】アヲ‥

青瓢箪あおびょうたんのこと。〈[季]秋〉

あお‐ぶくれ【青脹れ】アヲ‥

顔などが青っぽく、むくんだように見えること。

あお‐ぶさ【青房・青総】アヲ‥

相撲で、土俵の吊り屋根の北東隅に垂らす青色の房。春と青竜とを表す。→白房→赤房→黒房

あお‐ふしがき【青柴垣】アヲ‥

(古くはアヲフシカキ)青葉のついた柴しばでつくった垣。

⇒あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】

あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】アヲ‥

島根県の美保神社で4月7日の例祭に行われる神事。古事記の国譲りの神話にもとづくものといわれ、神船のまわりに設けた椎葉の柴垣を人々が奪い合う。豊漁と航海安全の守りという。御船の神事。

⇒あお‐ふしがき【青柴垣】

あお‐ふだ【青札】アヲ‥

青色の札。特に、天正カルタの青色12枚の札。ハウ。青。

あお‐ふどう【青不動】アヲ‥

仏画。京都青蓮院蔵の全身青色の不動明王像。平安中期、11世紀中葉の名作として知られ、三不動の一つ。→赤不動→黄不動

あお‐へど【青反吐】アヲ‥

なまなましい反吐。竹取物語「などかく頼もしげなく申すぞと、―をつきてのたまふ」

あお‐べら【青倍良・青遍羅】アヲ‥

キュウセン(求仙)の雄。

あお‐ほん【青本】アヲ‥

①草双紙くさぞうしの一種。赤本に次いで、黒本と前後して江戸中期に流行した萌葱もえぎ色表紙のもの。多く歌舞伎または浄瑠璃・歴史・伝記物の梗概を材料とし、5丁を1冊、数冊を1部とする中本形。

②草双紙の総称。

あお‐まつむし【青松虫】アヲ‥

バッタ目マツムシ科の昆虫。体長約2.4センチメートル。体は主に緑色。8月下旬頃から樹上で「りゅうりゅう」と高い音で鳴く。各種樹木の葉を食い、柿や梨の果実を食害することもある。中国南部からの侵入種とされる。

あおまつむし

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はぶ【青波布】アヲ‥

ヘビの一種。全長約50〜100センチメートル。頭は大三角形、首細く、体表は暗緑または草緑色、尾端は紅褐色、腹部は淡緑色。有毒で、しばしば人畜を咬むが治療容易。台湾・インド・マレー・中国南部の樹上にすむ。

あお‐ば・む【青ばむ】アヲ‥

〔自五〕

青みをおびる。今昔物語集27「大路に―・みたる衣着たる女房の」

あおば‐もの【青葉者】アヲ‥

(「葉」は当て字で、青端者の意か。「青歯者」とも書く。「青」は未熟の意)中世、下級の兵の称。雑兵。歩卒。甲陽軍鑑9「―を一人討ちては槍先に血をつけ」

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐やみ【青葉闇】アヲ‥

青葉の茂みで昼でも暗いこと。〈[季]夏〉

⇒あお‐ば【青葉】

あお‐はんみょう【青斑猫】アヲ‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫。体は緑色で黄金色に光る。ヨーロッパ産。ハンミョウ科のハンミョウと混同されることがある。ミドリゲンセイ。

あお‐び【青火】アヲ‥

きつね火。おにび。

あお‐ひえ【竹刀】アヲヒヱ

(一説に、アヲヒエ)赤児の臍ほぞの緒を切るのに用いたという、青竹製の小刀。神代紀下「―を以てその児の臍ほそのおを截きる」

あお‐びかり【青光り】アヲ‥

青く光るさま。青みを帯びた光沢。

あお‐ひげ【青髯】アヲ‥

①ひげのそりあとが青々としているもの。

②演劇で、敵役かたきやくなどの顔の化粧法。揉上もみあげから顎あごへかけて青黛せいたいを塗り、ひげのそりあとをあらわすもの。

③ペロー作の童話中の人物。6人も妻を殺す青髯の男。

あお‐ひとくさ【青人草】アヲ‥

(人のふえるのを草の生い茂るのにたとえていう)民。民草。国民。蒼生。古事記上「うつしき―」

あお‐びゆ【青莧】アヲ‥

〔植〕「青鶏頭あおげいとう」参照。

あお‐ひょう【青票】アヲヘウ

⇒せいひょう

あお‐びょうし【青表紙】アヲベウ‥

①青い色の表紙。

②(青い表紙を用いたからいう)

㋐近世、経書の称。転じて、儒学者。物知り。また、律義。ひとりね「何事によらず、それほどに情を入れずして、―にて行くものにあらず」

㋑(河内本に対して)定家本の源氏物語。

㋒浄瑠璃の稽古本。

㋓半紙型の通俗的な児童用絵本。

㋔御仕置例類集第2集の俗称。江戸幕府で1803年(享和3)から14年(文化11)までの刑事判例を類集したもの。

あおびょうし【青標紙】アヲベウ‥

江戸幕府の法度・定書さだめがきをはじめ、儀式・典礼などに関する制規を載せた書。大野広城(1788〜1841)編。正後2編。1840〜41年(天保11〜12)刊。幕府の忌諱きいにふれ、編者は処罰された。

あお‐びょうたん【青瓢箪】アヲベウ‥

未熟な青い瓢箪。転じて、顔色の青ざめた人をあざけっていう語。あおふくべ。

あお‐び・れる【青びれる】アヲ‥

〔自下一〕[文]あを・びる(下二)

青くなる。顔の色が青ざめる。栄華物語つぼみ花「髪の裾細う、色―・れなどしたれば」

あお‐ふく【青服】アヲ‥

労働者の作業服。薄い青色の木綿で作ったからいう。なっぱ服。転じて、労働者の意。

あお‐ふくべ【青瓢】アヲ‥

青瓢箪あおびょうたんのこと。〈[季]秋〉

あお‐ぶくれ【青脹れ】アヲ‥

顔などが青っぽく、むくんだように見えること。

あお‐ぶさ【青房・青総】アヲ‥

相撲で、土俵の吊り屋根の北東隅に垂らす青色の房。春と青竜とを表す。→白房→赤房→黒房

あお‐ふしがき【青柴垣】アヲ‥

(古くはアヲフシカキ)青葉のついた柴しばでつくった垣。

⇒あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】

あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】アヲ‥

島根県の美保神社で4月7日の例祭に行われる神事。古事記の国譲りの神話にもとづくものといわれ、神船のまわりに設けた椎葉の柴垣を人々が奪い合う。豊漁と航海安全の守りという。御船の神事。

⇒あお‐ふしがき【青柴垣】

あお‐ふだ【青札】アヲ‥

青色の札。特に、天正カルタの青色12枚の札。ハウ。青。

あお‐ふどう【青不動】アヲ‥

仏画。京都青蓮院蔵の全身青色の不動明王像。平安中期、11世紀中葉の名作として知られ、三不動の一つ。→赤不動→黄不動

あお‐へど【青反吐】アヲ‥

なまなましい反吐。竹取物語「などかく頼もしげなく申すぞと、―をつきてのたまふ」

あお‐べら【青倍良・青遍羅】アヲ‥

キュウセン(求仙)の雄。

あお‐ほん【青本】アヲ‥

①草双紙くさぞうしの一種。赤本に次いで、黒本と前後して江戸中期に流行した萌葱もえぎ色表紙のもの。多く歌舞伎または浄瑠璃・歴史・伝記物の梗概を材料とし、5丁を1冊、数冊を1部とする中本形。

②草双紙の総称。

あお‐まつむし【青松虫】アヲ‥

バッタ目マツムシ科の昆虫。体長約2.4センチメートル。体は主に緑色。8月下旬頃から樹上で「りゅうりゅう」と高い音で鳴く。各種樹木の葉を食い、柿や梨の果実を食害することもある。中国南部からの侵入種とされる。

あおまつむし

アオマツムシ

撮影:海野和男

アオマツムシ

撮影:海野和男

あお‐まめ【青豆】アヲ‥

①大豆の一品種。果実(豆)は緑色で粒の大きいもの。枝豆や豆粉などにする。

②グリーン‐ピース。

⇒あおまめ‐うり【青豆売】

あおまめ‐うり【青豆売】アヲ‥

江戸時代、京の町で夜明け頃に青豆を売り歩いた行商人。

⇒あお‐まめ【青豆】

あお‐み【青み】アヲ‥

(「青味」は当て字)

①青い程度。青さ。

②吸物・刺身・焼魚などのあしらいにそえる緑色の野菜。

⇒あおみ‐じょうご【青み上戸】

あおみ‐じょうご【青み上戸】アヲ‥ジヤウ‥

顔色の青くなる酒飲み。世話尽「酒宴之語、―」↔赤み上戸

⇒あお‐み【青み】

あお‐みず【青みず】アヲミヅ

イラクサ科の一年草。高さ約40センチメートル。日蔭の湿地に生え、全体は淡緑色で軟らかい。茎は半透明、葉は卵形で先端がとがる。秋、葉腋に淡緑色の小花から成る花穂をつける。葉柄・茎を食用。

あお‐みずひき【青水引】アヲミヅ‥

(→)黒水引に同じ。

あお‐みずら【青角髪】アヲミヅラ

〔枕〕

(かかり方未詳)「依網よさみ」(地名)にかかる。万葉集7「―依網の原に」

あお‐みどり【青緑】アヲ‥

①濃い緑色。ふかい藍色。

Munsell color system: 5BG5/10

②アオミドロの異称。

あお‐みどろ【水綿・青味泥】アヲ‥

接合藻類の淡水緑藻。糸状・毛髪状をなし、田・池などに生える。葉緑体は螺旋状、種類により1本〜十数本。不動性の配偶子が接合して厚壁・褐色の接合胞子を作る。

あお‐みなづき【青水無月】アヲ‥

(青葉の茂る頃だからいう)陰暦6月の異称。

あお・む【青む】アヲム

〔自四〕

①青くなる。青々となる。源氏物語紅葉賀「おまへの前栽の、何となく―・み渡れる中に」

②(顔色が)青ざめる。蒼白となる。源氏物語柏木「いといたう―・みやせて」

あお‐むき【仰向き】アフ‥

上を向くこと。また、上を向いた状態。うわむき。「―に寝る」

あお‐むぎ【青麦】アヲ‥

(穂が出る前の)葉や茎の青々とした麦。〈[季]春〉

あお‐む・く【仰向く】アフ‥

[一]〔自五〕

上を向く。あおのく。

[二]〔他下二〕

⇒あおむける(下一)

あお‐むけ【仰向け】アフ‥

上を向かせること。また、上を向いた状態。あおのけ。「―に置く」

あお‐む・ける【仰向ける】アフ‥

〔他下一〕[文]あふむ・く(下二)

上を向かせる。あおのける。

あお‐むし【青虫】アヲ‥

モンシロチョウ・スジグロシロチョウの幼虫。体長約4センチメートル。色は緑色。菜の害虫。また、蝶や蛾の、緑色で長毛や棘とげのない幼虫の総称。

あお‐むらさき【青紫】アヲ‥

青みの強い紫色。

あお‐め【青芽】アヲ‥

コリヤナギの、収穫したままでまだ皮をはがない枝。

あお‐め【青眼】アヲ‥

眼球の虹彩こうさいの青いもの。西洋人の眼、または西洋人の意味でつかうこともある。

あお‐もの【青物】アヲ‥

①(もと女房詞)野菜類の総称。蔬菜。

②皮が青色の魚。イワシ・サバの類。

⇒あおもの‐いち【青物市】

⇒あおもの‐や【青物屋】

あおもの‐いち【青物市】アヲ‥

野菜類の取引を専門とする市。その市場。

⇒あお‐もの【青物】

あおもの‐や【青物屋】アヲ‥

野菜や果物を売る店。八百屋。

⇒あお‐もの【青物】

あお‐もみじ【青紅葉】アヲモミヂ

①まだ紅葉しない楓かえで。

②襲かさねの色目。表は青、裏は朽葉くちば。(雁衣抄)

あおもり【青森】アヲ‥

①東北地方北部の県。陸奥国の大部分を管轄。面積9606平方キロメートル。人口143万7千。全10市。

→津軽じょんから節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②青森県の市。県庁所在地。津軽藩の外港として発展。東北本線・奥羽本線・津軽線の結節点。ねぶた祭は東北三大祭の一つとして有名。産業は食品・製材等の諸工業。人口31万2千。

⇒あおもり‐とどまつ【青森椴松】

あおもり‐とどまつ【青森椴松】アヲ‥

オオシラビソの別称。青森地方に多い。

⇒あおもり【青森】

あお‐や【青屋】アヲ‥

藍染あいぞめを業とする者。近世、京都では賤民視され、獄門や牢舎清掃などの労役を課せられた。

⇒あおや‐だいく【青屋大工】

あお‐やか【青やか】アヲ‥

青くあざやかなさま。青々としたさま。源氏物語蛍「御簾―にかけわたして」

あお‐やがら【青矢柄】アヲ‥

魚類のヤガラの一種。体色が青みを帯びる。→やがら3

あお‐やき【青焼】アヲ‥

①青写真のこと。

②印刷製版で、版に焼き付ける原板から作った校正用の青写真。

あお‐やぎ【青柳】アヲ‥

①葉が茂って青々とした柳。多く、春の芽ぶいた頃のものをいう。あおやなぎ。〈[季]春〉。万葉集5「梅の花咲きたる園の―を」

②襲かさねの色目。表は青、裏は薄青、また表裏ともに濃青。春着用。(山科家色目抄)

③催馬楽の一つ。

④地歌・箏曲の一つ。

㋐地歌。三味組歌の一つ。柳川検校作曲。

㋑地歌・箏曲。石川勾当作曲。京風手事物。能の「遊行柳」による。八重崎検校箏手付。「新青柳」とも。

⑤端唄・小唄の一つ。

⑥バカガイの身の俗称。

⇒あおやぎ‐そう【青柳草】

⇒あおやぎ‐の【青柳の】

あおやぎ‐そう【青柳草】アヲ‥サウ

草原に自生するユリ科の多年草。高さ30〜80センチメートル。葉は長い披針形。春、花茎を伸ばし帯緑色の小花を円錐花序に綴る。根茎は有毒。→しゅろそう。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおやぎ‐の【青柳の】アヲ‥

〔枕〕

「かづら」「いと」にかかる。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおや‐だいく【青屋大工】アヲ‥

近世、牢屋の建築、はりつけ・獄門などの用具の調製に従事した大工。

⇒あお‐や【青屋】

あお‐やなぎ【青柳】アヲ‥

(→)「あおやぎ」1に同じ。

あお‐やま【青山】アヲ‥

①草木の茂って青々とした山。古事記上「―に鵼ぬえは鳴きぬ」

②祝儀などに用いる細工かまぼこの一種。白の生地の周りに緑の縁をつけた板付きのもの。

あおやま【青山】アヲ‥

(もと青山氏の邸があった)東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名。

⇒あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】

⇒あおやま‐ごしょ【青山御所】

あおやま【青山】アヲ‥

姓氏の一つ。

⇒あおやま‐すぎさく【青山杉作】

⇒あおやま‐ただとし【青山忠俊】

⇒あおやま‐たねみち【青山胤通】

⇒あおやま‐のぶゆき【青山延于】

あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】アヲ‥ヰン‥

キリスト教系の私立大学。1874年(明治7)メソジスト派宣教師によって東京麻布に設立された女子小学校、耕教学舎(78年築地)、美会神学校(79年横浜)が起源。のち東京英学校・東京英和学校を経て94年青山学院と改称。1949年新制大学。本部は東京都渋谷区。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ごしょ【青山御所】アヲ‥

東京都港区元赤坂にあった御所。英照皇太后・昭憲皇太后ほかの居所となる。

⇒あおやま【青山】

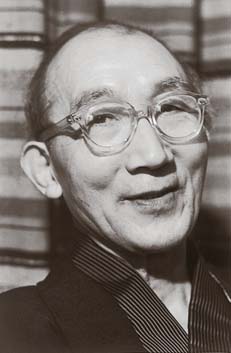

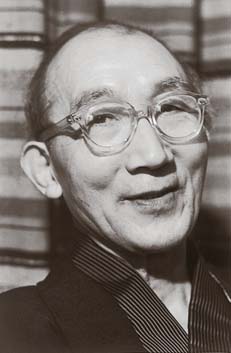

あおやま‐すぎさく【青山杉作】アヲ‥

俳優・演出家。本名、達美。新潟県生れ。築地小劇場・俳優座創立に参加。「検察官」などを演出。映画「生の輝き」などに出演。(1889〜1956)

青山杉作

撮影:田沼武能

あお‐まめ【青豆】アヲ‥

①大豆の一品種。果実(豆)は緑色で粒の大きいもの。枝豆や豆粉などにする。

②グリーン‐ピース。

⇒あおまめ‐うり【青豆売】

あおまめ‐うり【青豆売】アヲ‥

江戸時代、京の町で夜明け頃に青豆を売り歩いた行商人。

⇒あお‐まめ【青豆】

あお‐み【青み】アヲ‥

(「青味」は当て字)

①青い程度。青さ。

②吸物・刺身・焼魚などのあしらいにそえる緑色の野菜。

⇒あおみ‐じょうご【青み上戸】

あおみ‐じょうご【青み上戸】アヲ‥ジヤウ‥

顔色の青くなる酒飲み。世話尽「酒宴之語、―」↔赤み上戸

⇒あお‐み【青み】

あお‐みず【青みず】アヲミヅ

イラクサ科の一年草。高さ約40センチメートル。日蔭の湿地に生え、全体は淡緑色で軟らかい。茎は半透明、葉は卵形で先端がとがる。秋、葉腋に淡緑色の小花から成る花穂をつける。葉柄・茎を食用。

あお‐みずひき【青水引】アヲミヅ‥

(→)黒水引に同じ。

あお‐みずら【青角髪】アヲミヅラ

〔枕〕

(かかり方未詳)「依網よさみ」(地名)にかかる。万葉集7「―依網の原に」

あお‐みどり【青緑】アヲ‥

①濃い緑色。ふかい藍色。

Munsell color system: 5BG5/10

②アオミドロの異称。

あお‐みどろ【水綿・青味泥】アヲ‥

接合藻類の淡水緑藻。糸状・毛髪状をなし、田・池などに生える。葉緑体は螺旋状、種類により1本〜十数本。不動性の配偶子が接合して厚壁・褐色の接合胞子を作る。

あお‐みなづき【青水無月】アヲ‥

(青葉の茂る頃だからいう)陰暦6月の異称。

あお・む【青む】アヲム

〔自四〕

①青くなる。青々となる。源氏物語紅葉賀「おまへの前栽の、何となく―・み渡れる中に」

②(顔色が)青ざめる。蒼白となる。源氏物語柏木「いといたう―・みやせて」

あお‐むき【仰向き】アフ‥

上を向くこと。また、上を向いた状態。うわむき。「―に寝る」

あお‐むぎ【青麦】アヲ‥

(穂が出る前の)葉や茎の青々とした麦。〈[季]春〉

あお‐む・く【仰向く】アフ‥

[一]〔自五〕

上を向く。あおのく。

[二]〔他下二〕

⇒あおむける(下一)

あお‐むけ【仰向け】アフ‥

上を向かせること。また、上を向いた状態。あおのけ。「―に置く」

あお‐む・ける【仰向ける】アフ‥

〔他下一〕[文]あふむ・く(下二)

上を向かせる。あおのける。

あお‐むし【青虫】アヲ‥

モンシロチョウ・スジグロシロチョウの幼虫。体長約4センチメートル。色は緑色。菜の害虫。また、蝶や蛾の、緑色で長毛や棘とげのない幼虫の総称。

あお‐むらさき【青紫】アヲ‥

青みの強い紫色。

あお‐め【青芽】アヲ‥

コリヤナギの、収穫したままでまだ皮をはがない枝。

あお‐め【青眼】アヲ‥

眼球の虹彩こうさいの青いもの。西洋人の眼、または西洋人の意味でつかうこともある。

あお‐もの【青物】アヲ‥

①(もと女房詞)野菜類の総称。蔬菜。

②皮が青色の魚。イワシ・サバの類。

⇒あおもの‐いち【青物市】

⇒あおもの‐や【青物屋】

あおもの‐いち【青物市】アヲ‥

野菜類の取引を専門とする市。その市場。

⇒あお‐もの【青物】

あおもの‐や【青物屋】アヲ‥

野菜や果物を売る店。八百屋。

⇒あお‐もの【青物】

あお‐もみじ【青紅葉】アヲモミヂ

①まだ紅葉しない楓かえで。

②襲かさねの色目。表は青、裏は朽葉くちば。(雁衣抄)

あおもり【青森】アヲ‥

①東北地方北部の県。陸奥国の大部分を管轄。面積9606平方キロメートル。人口143万7千。全10市。

→津軽じょんから節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②青森県の市。県庁所在地。津軽藩の外港として発展。東北本線・奥羽本線・津軽線の結節点。ねぶた祭は東北三大祭の一つとして有名。産業は食品・製材等の諸工業。人口31万2千。

⇒あおもり‐とどまつ【青森椴松】

あおもり‐とどまつ【青森椴松】アヲ‥

オオシラビソの別称。青森地方に多い。

⇒あおもり【青森】

あお‐や【青屋】アヲ‥

藍染あいぞめを業とする者。近世、京都では賤民視され、獄門や牢舎清掃などの労役を課せられた。

⇒あおや‐だいく【青屋大工】

あお‐やか【青やか】アヲ‥

青くあざやかなさま。青々としたさま。源氏物語蛍「御簾―にかけわたして」

あお‐やがら【青矢柄】アヲ‥

魚類のヤガラの一種。体色が青みを帯びる。→やがら3

あお‐やき【青焼】アヲ‥

①青写真のこと。

②印刷製版で、版に焼き付ける原板から作った校正用の青写真。

あお‐やぎ【青柳】アヲ‥

①葉が茂って青々とした柳。多く、春の芽ぶいた頃のものをいう。あおやなぎ。〈[季]春〉。万葉集5「梅の花咲きたる園の―を」

②襲かさねの色目。表は青、裏は薄青、また表裏ともに濃青。春着用。(山科家色目抄)

③催馬楽の一つ。

④地歌・箏曲の一つ。

㋐地歌。三味組歌の一つ。柳川検校作曲。

㋑地歌・箏曲。石川勾当作曲。京風手事物。能の「遊行柳」による。八重崎検校箏手付。「新青柳」とも。

⑤端唄・小唄の一つ。

⑥バカガイの身の俗称。

⇒あおやぎ‐そう【青柳草】

⇒あおやぎ‐の【青柳の】

あおやぎ‐そう【青柳草】アヲ‥サウ

草原に自生するユリ科の多年草。高さ30〜80センチメートル。葉は長い披針形。春、花茎を伸ばし帯緑色の小花を円錐花序に綴る。根茎は有毒。→しゅろそう。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおやぎ‐の【青柳の】アヲ‥

〔枕〕

「かづら」「いと」にかかる。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおや‐だいく【青屋大工】アヲ‥

近世、牢屋の建築、はりつけ・獄門などの用具の調製に従事した大工。

⇒あお‐や【青屋】

あお‐やなぎ【青柳】アヲ‥

(→)「あおやぎ」1に同じ。

あお‐やま【青山】アヲ‥

①草木の茂って青々とした山。古事記上「―に鵼ぬえは鳴きぬ」

②祝儀などに用いる細工かまぼこの一種。白の生地の周りに緑の縁をつけた板付きのもの。

あおやま【青山】アヲ‥

(もと青山氏の邸があった)東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名。

⇒あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】

⇒あおやま‐ごしょ【青山御所】

あおやま【青山】アヲ‥

姓氏の一つ。

⇒あおやま‐すぎさく【青山杉作】

⇒あおやま‐ただとし【青山忠俊】

⇒あおやま‐たねみち【青山胤通】

⇒あおやま‐のぶゆき【青山延于】

あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】アヲ‥ヰン‥

キリスト教系の私立大学。1874年(明治7)メソジスト派宣教師によって東京麻布に設立された女子小学校、耕教学舎(78年築地)、美会神学校(79年横浜)が起源。のち東京英学校・東京英和学校を経て94年青山学院と改称。1949年新制大学。本部は東京都渋谷区。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ごしょ【青山御所】アヲ‥

東京都港区元赤坂にあった御所。英照皇太后・昭憲皇太后ほかの居所となる。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐すぎさく【青山杉作】アヲ‥

俳優・演出家。本名、達美。新潟県生れ。築地小劇場・俳優座創立に参加。「検察官」などを演出。映画「生の輝き」などに出演。(1889〜1956)

青山杉作

撮影:田沼武能

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ただとし【青山忠俊】アヲ‥

江戸初期の譜代大名。伯耆守。遠江浜松の生れ。1615年(元和1)徳川家光の補導役の一人となる。20年、加増されて武蔵岩槻4万5000石。23年、家光の勘気にふれ上総大多喜2万石に減封。(1578〜1643)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐たねみち【青山胤通】アヲ‥

医学者。内科学者。美濃(岐阜県)出身。東大教授・伝染病研究所長。癌研究会を創立。(1859〜1917)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐のぶゆき【青山延于】アヲ‥

江戸後期の儒学者。号は拙斎。水戸藩士。彰考館総裁・弘道館総教。立原翠軒に学ぶ。「大日本史」の編纂に従事。著「皇朝史略」など。(1776〜1843)

⇒あおやま【青山】

あお‐やまぶき【青山吹】アヲ‥

襲かさねの色目。表は青、裏は黄。春に用いる。(桃華蘂葉)

あお‐ゆ【青柚】アヲ‥

結実して間のない、小粒で濃緑色のユズの実。〈[季]夏〉

あおり【煽り】アフリ

①あおること。風に吹かれて動くこと。

②余勢。

③そそのかすこと。煽動。「―行為」

④江戸時代、劇場の木戸の前で扇を開き客を招き寄せること。

⑤穀粒などを煽って、その重さによって選別する農具。唐箕とうみが発達して、すたれた。

⑥(写真用語)レンズ固定板や焦点面を、光軸に対して直角から傾けること。また、その機構。建築物などを歪みなく撮影できる。

⇒あおり‐あし【煽り足】

⇒あおり‐がい【煽り買い】

⇒あおり‐かえし【煽り返し】

⇒あおり‐どめ【煽り止め】

⇒あおり‐まど【煽り窓】

⇒煽りを食う

あおり【障泥・泥障】アフリ

(アオ(煽)ルの連用形から)泥よけの馬具。毛皮または皺革しぼかわなどで造り、下鞍の間に差しこんで馬腹の両脇を覆う。後には飾りとなり晴天にも用いた。しょうでい。〈倭名類聚鈔15〉

障泥

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ただとし【青山忠俊】アヲ‥

江戸初期の譜代大名。伯耆守。遠江浜松の生れ。1615年(元和1)徳川家光の補導役の一人となる。20年、加増されて武蔵岩槻4万5000石。23年、家光の勘気にふれ上総大多喜2万石に減封。(1578〜1643)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐たねみち【青山胤通】アヲ‥

医学者。内科学者。美濃(岐阜県)出身。東大教授・伝染病研究所長。癌研究会を創立。(1859〜1917)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐のぶゆき【青山延于】アヲ‥

江戸後期の儒学者。号は拙斎。水戸藩士。彰考館総裁・弘道館総教。立原翠軒に学ぶ。「大日本史」の編纂に従事。著「皇朝史略」など。(1776〜1843)

⇒あおやま【青山】

あお‐やまぶき【青山吹】アヲ‥

襲かさねの色目。表は青、裏は黄。春に用いる。(桃華蘂葉)

あお‐ゆ【青柚】アヲ‥

結実して間のない、小粒で濃緑色のユズの実。〈[季]夏〉

あおり【煽り】アフリ

①あおること。風に吹かれて動くこと。

②余勢。

③そそのかすこと。煽動。「―行為」

④江戸時代、劇場の木戸の前で扇を開き客を招き寄せること。

⑤穀粒などを煽って、その重さによって選別する農具。唐箕とうみが発達して、すたれた。

⑥(写真用語)レンズ固定板や焦点面を、光軸に対して直角から傾けること。また、その機構。建築物などを歪みなく撮影できる。

⇒あおり‐あし【煽り足】

⇒あおり‐がい【煽り買い】

⇒あおり‐かえし【煽り返し】

⇒あおり‐どめ【煽り止め】

⇒あおり‐まど【煽り窓】

⇒煽りを食う

あおり【障泥・泥障】アフリ

(アオ(煽)ルの連用形から)泥よけの馬具。毛皮または皺革しぼかわなどで造り、下鞍の間に差しこんで馬腹の両脇を覆う。後には飾りとなり晴天にも用いた。しょうでい。〈倭名類聚鈔15〉

障泥

⇒あおり‐いか【障泥烏賊】

⇒あおり‐いた【障泥板】

⇒障泥を打つ

あおり‐あし【煽り足】アフリ‥

伸のしの泳法の足の動かし方。

⇒あおり【煽り】

あおり‐いか【障泥烏賊】アフリ‥

ジンドウイカ科のイカ。胴長45センチメートルに達する。胴の全長に沿って広がるひれを波打たせて泳ぐことが和名の由来。雌には淡色の斑点が、雄には多数の短い横縞がある。日本各地に普通に見られ、九州では餌木(擬餌の一種)で漁獲。食用。乾製品を水鯣みずするめまたは藻鯣という。みずいか。いずいか。もいか。ばしょういか。

あおりいか

⇒あおり‐いか【障泥烏賊】

⇒あおり‐いた【障泥板】

⇒障泥を打つ

あおり‐あし【煽り足】アフリ‥

伸のしの泳法の足の動かし方。

⇒あおり【煽り】

あおり‐いか【障泥烏賊】アフリ‥

ジンドウイカ科のイカ。胴長45センチメートルに達する。胴の全長に沿って広がるひれを波打たせて泳ぐことが和名の由来。雌には淡色の斑点が、雄には多数の短い横縞がある。日本各地に普通に見られ、九州では餌木(擬餌の一種)で漁獲。食用。乾製品を水鯣みずするめまたは藻鯣という。みずいか。いずいか。もいか。ばしょういか。

あおりいか

アオリイカ

提供:東京動物園協会

アオリイカ

提供:東京動物園協会

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐いた【障泥板】アフリ‥

棟の左右にある雨押えの板。

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐がい【煽り買い】アフリガヒ

相場を騰貴させるために買うこと。買いあおり。

⇒あおり【煽り】

あおり‐かえし【煽り返し】アフリカヘシ

劇場の大道具用語。張物はりものの軸を中心として、左右に折り返し、別の場面に転換すること。→打返し。

⇒あおり【煽り】

あおり‐た・てる【煽り立てる】アフリ‥

〔他下一〕[文]あふりた・つ(下二)

(「煽る」を強めた語)

①風が物を激しく揺り動かす。

②そそのかす。煽動する。「劣情を―・てる」

あおり‐どめ【煽り止め】アフリ‥

開いた戸・扉が風に煽られるのを防ぐために、壁や柱にとめて置く金具。

⇒あおり【煽り】

あおり‐まど【煽り窓】アフリ‥

窓枠と建具の上框うわかまちまたは下框とを蝶番ちょうつがいで連結し、外部に建具を押し上げまたは押し下げて開くようにした窓。

⇒あおり【煽り】

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐いた【障泥板】アフリ‥

棟の左右にある雨押えの板。

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐がい【煽り買い】アフリガヒ

相場を騰貴させるために買うこと。買いあおり。

⇒あおり【煽り】

あおり‐かえし【煽り返し】アフリカヘシ

劇場の大道具用語。張物はりものの軸を中心として、左右に折り返し、別の場面に転換すること。→打返し。

⇒あおり【煽り】

あおり‐た・てる【煽り立てる】アフリ‥

〔他下一〕[文]あふりた・つ(下二)

(「煽る」を強めた語)

①風が物を激しく揺り動かす。

②そそのかす。煽動する。「劣情を―・てる」

あおり‐どめ【煽り止め】アフリ‥

開いた戸・扉が風に煽られるのを防ぐために、壁や柱にとめて置く金具。

⇒あおり【煽り】

あおり‐まど【煽り窓】アフリ‥

窓枠と建具の上框うわかまちまたは下框とを蝶番ちょうつがいで連結し、外部に建具を押し上げまたは押し下げて開くようにした窓。

⇒あおり【煽り】

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐ばえ【青蠅・蒼蠅】アヲバヘ

①イエバエ科の大形のハエで、体が青黒くて腹部に金属光沢のあるものの総称。幼虫は腐肉・糞便などに成育。クロルリバエなど。

②うるさくつきまとう者をののしっていう語。

あおはか【青墓】アヲ‥

(オウハカとも発音する)美濃国不破郡垂井と赤坂との間の地名。現在大垣市内。東山道の宿駅で、平治の乱に敗れて逃れる源義朝が子の朝長を殺した所。

あお‐はかま【襖袴】アヲ‥

狩襖かりあおの下に着ける袴。八幅やのの指貫さしぬきより狭い、六幅むのの括袴くくりばかま。狩袴かりばかま。

あおば‐じょう【青葉城】アヲ‥ジヤウ

(→)仙台城の異称。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐ずく【青葉梟】アヲ‥ヅク

(青葉の頃鳴き始めるからいう)フクロウの一種。大きさはハトぐらい。背面は黒褐色、腹面は白色に黒褐色の縦斑がある。市街地にもすみ、夜間に「ホーホー」と鳴く。中国・日本などに分布。日本では夏鳥。〈[季]夏〉。

あおばずく

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐ばえ【青蠅・蒼蠅】アヲバヘ

①イエバエ科の大形のハエで、体が青黒くて腹部に金属光沢のあるものの総称。幼虫は腐肉・糞便などに成育。クロルリバエなど。

②うるさくつきまとう者をののしっていう語。

あおはか【青墓】アヲ‥

(オウハカとも発音する)美濃国不破郡垂井と赤坂との間の地名。現在大垣市内。東山道の宿駅で、平治の乱に敗れて逃れる源義朝が子の朝長を殺した所。

あお‐はかま【襖袴】アヲ‥

狩襖かりあおの下に着ける袴。八幅やのの指貫さしぬきより狭い、六幅むのの括袴くくりばかま。狩袴かりばかま。

あおば‐じょう【青葉城】アヲ‥ジヤウ

(→)仙台城の異称。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐ずく【青葉梟】アヲ‥ヅク

(青葉の頃鳴き始めるからいう)フクロウの一種。大きさはハトぐらい。背面は黒褐色、腹面は白色に黒褐色の縦斑がある。市街地にもすみ、夜間に「ホーホー」と鳴く。中国・日本などに分布。日本では夏鳥。〈[季]夏〉。

あおばずく

アオバズク(1)

提供:OPO

アオバズク(1)

提供:OPO

アオバズク(2)

提供:OPO

アオバズク(2)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐せせり【青羽挵り】アヲ‥

セセリチョウ科のチョウ。日本ではこの科で最も大形。翅は青緑色を帯びた黒色で、後翅の後角が少し突出し、橙黄色の斑紋がある。幼虫はアワブキ・ヤマビワなどを食草とし、普通は年2回発生。本州以南、中国・南アジアにかけて広く分布。

アオバセセリ

撮影:海野和男

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐せせり【青羽挵り】アヲ‥

セセリチョウ科のチョウ。日本ではこの科で最も大形。翅は青緑色を帯びた黒色で、後翅の後角が少し突出し、橙黄色の斑紋がある。幼虫はアワブキ・ヤマビワなどを食草とし、普通は年2回発生。本州以南、中国・南アジアにかけて広く分布。

アオバセセリ

撮影:海野和男

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はだ【青肌】アヲ‥

①毛を剃ったあとの青々と見える肌。

②モチノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル、木の肌は灰白色を帯びた緑色。雌雄異株。初夏、葉腋に緑白色の小花をつけ、果実は球形、熟すと赤色。材は細工物・薪炭用。マルバウメモドキ。

あおはた‐の【青旗の】アヲ‥

〔枕〕

「木旗こはた」「忍坂おさかの山」「葛城山かずらきやま」にかかる。

あお‐バット【青バット】アヲ‥

プロ野球選手大下弘が愛用した青色のバット。川上哲治(1920〜)の赤バットに対抗したもので、ともに一世を風靡した。

あお‐ばと【緑鳩】アヲ‥

ハトの一種。大きさはイエバトぐらい。体は緑色で、胸は黄色。広葉樹林にすむ。声は尺八の音に似て哀調をおび、不吉とされる。尺八鳩。

あおばと(雄)

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はだ【青肌】アヲ‥

①毛を剃ったあとの青々と見える肌。

②モチノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル、木の肌は灰白色を帯びた緑色。雌雄異株。初夏、葉腋に緑白色の小花をつけ、果実は球形、熟すと赤色。材は細工物・薪炭用。マルバウメモドキ。

あおはた‐の【青旗の】アヲ‥

〔枕〕

「木旗こはた」「忍坂おさかの山」「葛城山かずらきやま」にかかる。

あお‐バット【青バット】アヲ‥

プロ野球選手大下弘が愛用した青色のバット。川上哲治(1920〜)の赤バットに対抗したもので、ともに一世を風靡した。

あお‐ばと【緑鳩】アヲ‥

ハトの一種。大きさはイエバトぐらい。体は緑色で、胸は黄色。広葉樹林にすむ。声は尺八の音に似て哀調をおび、不吉とされる。尺八鳩。

あおばと(雄)

アオバト(雄)

提供:OPO

アオバト(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あお‐ばな【青花】アヲ‥

①ツユクサの別称。

②ツユクサの花弁から採取した青色の染料。

⇒あおばな‐がみ【青花紙】

あお‐ばな【青洟】アヲ‥

子供などが垂らす青みをおびた鼻汁。あおっぱな。

あおばな‐がみ【青花紙】アヲ‥

ツユクサの花の絞り汁で染めた和紙。水に浸すとすぐ脱色する特色を応用して、友禅・描更紗・絞り染めなどの下絵描に使用。藍紙。縹紙はなだがみ。青紙。移し紙。

⇒あお‐ばな【青花】

あおば‐の‐すだれ【青葉の簾】アヲ‥

陰暦4月1日更衣ころもがえの儀に、内裏だいりの南隅の柳にかけた簾。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐の‐ふえ【青葉の笛】アヲ‥

竜笛りゅうてきの名器の名。

①高倉天皇秘蔵の笛。初名は葉二はふたつ。

②神戸市須磨寺にある平敦盛の遺物と伝える笛。小枝さえだの笛。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐はごろも【青翅羽衣】アヲ‥

カメムシ目アオバハゴロモ科の昆虫。体長約7ミリメートル。体・翅ともに淡緑色で白い粉に覆われる。幼虫は綿状の蝋をかぶる。果樹などに寄生して液汁を吸う害虫。

アオバハゴロモ

提供:ネイチャー・プロダクション

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

あお‐ばな【青花】アヲ‥

①ツユクサの別称。

②ツユクサの花弁から採取した青色の染料。

⇒あおばな‐がみ【青花紙】

あお‐ばな【青洟】アヲ‥

子供などが垂らす青みをおびた鼻汁。あおっぱな。

あおばな‐がみ【青花紙】アヲ‥

ツユクサの花の絞り汁で染めた和紙。水に浸すとすぐ脱色する特色を応用して、友禅・描更紗・絞り染めなどの下絵描に使用。藍紙。縹紙はなだがみ。青紙。移し紙。

⇒あお‐ばな【青花】

あおば‐の‐すだれ【青葉の簾】アヲ‥

陰暦4月1日更衣ころもがえの儀に、内裏だいりの南隅の柳にかけた簾。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐の‐ふえ【青葉の笛】アヲ‥

竜笛りゅうてきの名器の名。

①高倉天皇秘蔵の笛。初名は葉二はふたつ。

②神戸市須磨寺にある平敦盛の遺物と伝える笛。小枝さえだの笛。

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐はごろも【青翅羽衣】アヲ‥

カメムシ目アオバハゴロモ科の昆虫。体長約7ミリメートル。体・翅ともに淡緑色で白い粉に覆われる。幼虫は綿状の蝋をかぶる。果樹などに寄生して液汁を吸う害虫。

アオバハゴロモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はぶ【青波布】アヲ‥

ヘビの一種。全長約50〜100センチメートル。頭は大三角形、首細く、体表は暗緑または草緑色、尾端は紅褐色、腹部は淡緑色。有毒で、しばしば人畜を咬むが治療容易。台湾・インド・マレー・中国南部の樹上にすむ。

あお‐ば・む【青ばむ】アヲ‥

〔自五〕

青みをおびる。今昔物語集27「大路に―・みたる衣着たる女房の」

あおば‐もの【青葉者】アヲ‥

(「葉」は当て字で、青端者の意か。「青歯者」とも書く。「青」は未熟の意)中世、下級の兵の称。雑兵。歩卒。甲陽軍鑑9「―を一人討ちては槍先に血をつけ」

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐やみ【青葉闇】アヲ‥

青葉の茂みで昼でも暗いこと。〈[季]夏〉

⇒あお‐ば【青葉】

あお‐はんみょう【青斑猫】アヲ‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫。体は緑色で黄金色に光る。ヨーロッパ産。ハンミョウ科のハンミョウと混同されることがある。ミドリゲンセイ。

あお‐び【青火】アヲ‥

きつね火。おにび。

あお‐ひえ【竹刀】アヲヒヱ

(一説に、アヲヒエ)赤児の臍ほぞの緒を切るのに用いたという、青竹製の小刀。神代紀下「―を以てその児の臍ほそのおを截きる」

あお‐びかり【青光り】アヲ‥

青く光るさま。青みを帯びた光沢。

あお‐ひげ【青髯】アヲ‥

①ひげのそりあとが青々としているもの。

②演劇で、敵役かたきやくなどの顔の化粧法。揉上もみあげから顎あごへかけて青黛せいたいを塗り、ひげのそりあとをあらわすもの。

③ペロー作の童話中の人物。6人も妻を殺す青髯の男。

あお‐ひとくさ【青人草】アヲ‥

(人のふえるのを草の生い茂るのにたとえていう)民。民草。国民。蒼生。古事記上「うつしき―」

あお‐びゆ【青莧】アヲ‥

〔植〕「青鶏頭あおげいとう」参照。

あお‐ひょう【青票】アヲヘウ

⇒せいひょう

あお‐びょうし【青表紙】アヲベウ‥

①青い色の表紙。

②(青い表紙を用いたからいう)

㋐近世、経書の称。転じて、儒学者。物知り。また、律義。ひとりね「何事によらず、それほどに情を入れずして、―にて行くものにあらず」

㋑(河内本に対して)定家本の源氏物語。

㋒浄瑠璃の稽古本。

㋓半紙型の通俗的な児童用絵本。

㋔御仕置例類集第2集の俗称。江戸幕府で1803年(享和3)から14年(文化11)までの刑事判例を類集したもの。

あおびょうし【青標紙】アヲベウ‥

江戸幕府の法度・定書さだめがきをはじめ、儀式・典礼などに関する制規を載せた書。大野広城(1788〜1841)編。正後2編。1840〜41年(天保11〜12)刊。幕府の忌諱きいにふれ、編者は処罰された。

あお‐びょうたん【青瓢箪】アヲベウ‥

未熟な青い瓢箪。転じて、顔色の青ざめた人をあざけっていう語。あおふくべ。

あお‐び・れる【青びれる】アヲ‥

〔自下一〕[文]あを・びる(下二)

青くなる。顔の色が青ざめる。栄華物語つぼみ花「髪の裾細う、色―・れなどしたれば」

あお‐ふく【青服】アヲ‥

労働者の作業服。薄い青色の木綿で作ったからいう。なっぱ服。転じて、労働者の意。

あお‐ふくべ【青瓢】アヲ‥

青瓢箪あおびょうたんのこと。〈[季]秋〉

あお‐ぶくれ【青脹れ】アヲ‥

顔などが青っぽく、むくんだように見えること。

あお‐ぶさ【青房・青総】アヲ‥

相撲で、土俵の吊り屋根の北東隅に垂らす青色の房。春と青竜とを表す。→白房→赤房→黒房

あお‐ふしがき【青柴垣】アヲ‥

(古くはアヲフシカキ)青葉のついた柴しばでつくった垣。

⇒あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】

あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】アヲ‥

島根県の美保神社で4月7日の例祭に行われる神事。古事記の国譲りの神話にもとづくものといわれ、神船のまわりに設けた椎葉の柴垣を人々が奪い合う。豊漁と航海安全の守りという。御船の神事。

⇒あお‐ふしがき【青柴垣】

あお‐ふだ【青札】アヲ‥

青色の札。特に、天正カルタの青色12枚の札。ハウ。青。

あお‐ふどう【青不動】アヲ‥

仏画。京都青蓮院蔵の全身青色の不動明王像。平安中期、11世紀中葉の名作として知られ、三不動の一つ。→赤不動→黄不動

あお‐へど【青反吐】アヲ‥

なまなましい反吐。竹取物語「などかく頼もしげなく申すぞと、―をつきてのたまふ」

あお‐べら【青倍良・青遍羅】アヲ‥

キュウセン(求仙)の雄。

あお‐ほん【青本】アヲ‥

①草双紙くさぞうしの一種。赤本に次いで、黒本と前後して江戸中期に流行した萌葱もえぎ色表紙のもの。多く歌舞伎または浄瑠璃・歴史・伝記物の梗概を材料とし、5丁を1冊、数冊を1部とする中本形。

②草双紙の総称。

あお‐まつむし【青松虫】アヲ‥

バッタ目マツムシ科の昆虫。体長約2.4センチメートル。体は主に緑色。8月下旬頃から樹上で「りゅうりゅう」と高い音で鳴く。各種樹木の葉を食い、柿や梨の果実を食害することもある。中国南部からの侵入種とされる。

あおまつむし

⇒あお‐ば【青羽・青翅】

あお‐はぶ【青波布】アヲ‥

ヘビの一種。全長約50〜100センチメートル。頭は大三角形、首細く、体表は暗緑または草緑色、尾端は紅褐色、腹部は淡緑色。有毒で、しばしば人畜を咬むが治療容易。台湾・インド・マレー・中国南部の樹上にすむ。

あお‐ば・む【青ばむ】アヲ‥

〔自五〕

青みをおびる。今昔物語集27「大路に―・みたる衣着たる女房の」

あおば‐もの【青葉者】アヲ‥

(「葉」は当て字で、青端者の意か。「青歯者」とも書く。「青」は未熟の意)中世、下級の兵の称。雑兵。歩卒。甲陽軍鑑9「―を一人討ちては槍先に血をつけ」

⇒あお‐ば【青葉】

あおば‐やみ【青葉闇】アヲ‥

青葉の茂みで昼でも暗いこと。〈[季]夏〉

⇒あお‐ば【青葉】

あお‐はんみょう【青斑猫】アヲ‥メウ

ツチハンミョウ科の甲虫。体は緑色で黄金色に光る。ヨーロッパ産。ハンミョウ科のハンミョウと混同されることがある。ミドリゲンセイ。

あお‐び【青火】アヲ‥

きつね火。おにび。

あお‐ひえ【竹刀】アヲヒヱ

(一説に、アヲヒエ)赤児の臍ほぞの緒を切るのに用いたという、青竹製の小刀。神代紀下「―を以てその児の臍ほそのおを截きる」

あお‐びかり【青光り】アヲ‥

青く光るさま。青みを帯びた光沢。

あお‐ひげ【青髯】アヲ‥

①ひげのそりあとが青々としているもの。

②演劇で、敵役かたきやくなどの顔の化粧法。揉上もみあげから顎あごへかけて青黛せいたいを塗り、ひげのそりあとをあらわすもの。

③ペロー作の童話中の人物。6人も妻を殺す青髯の男。

あお‐ひとくさ【青人草】アヲ‥

(人のふえるのを草の生い茂るのにたとえていう)民。民草。国民。蒼生。古事記上「うつしき―」

あお‐びゆ【青莧】アヲ‥

〔植〕「青鶏頭あおげいとう」参照。

あお‐ひょう【青票】アヲヘウ

⇒せいひょう

あお‐びょうし【青表紙】アヲベウ‥

①青い色の表紙。

②(青い表紙を用いたからいう)

㋐近世、経書の称。転じて、儒学者。物知り。また、律義。ひとりね「何事によらず、それほどに情を入れずして、―にて行くものにあらず」

㋑(河内本に対して)定家本の源氏物語。

㋒浄瑠璃の稽古本。

㋓半紙型の通俗的な児童用絵本。

㋔御仕置例類集第2集の俗称。江戸幕府で1803年(享和3)から14年(文化11)までの刑事判例を類集したもの。

あおびょうし【青標紙】アヲベウ‥

江戸幕府の法度・定書さだめがきをはじめ、儀式・典礼などに関する制規を載せた書。大野広城(1788〜1841)編。正後2編。1840〜41年(天保11〜12)刊。幕府の忌諱きいにふれ、編者は処罰された。

あお‐びょうたん【青瓢箪】アヲベウ‥

未熟な青い瓢箪。転じて、顔色の青ざめた人をあざけっていう語。あおふくべ。

あお‐び・れる【青びれる】アヲ‥

〔自下一〕[文]あを・びる(下二)

青くなる。顔の色が青ざめる。栄華物語つぼみ花「髪の裾細う、色―・れなどしたれば」

あお‐ふく【青服】アヲ‥

労働者の作業服。薄い青色の木綿で作ったからいう。なっぱ服。転じて、労働者の意。

あお‐ふくべ【青瓢】アヲ‥

青瓢箪あおびょうたんのこと。〈[季]秋〉

あお‐ぶくれ【青脹れ】アヲ‥

顔などが青っぽく、むくんだように見えること。

あお‐ぶさ【青房・青総】アヲ‥

相撲で、土俵の吊り屋根の北東隅に垂らす青色の房。春と青竜とを表す。→白房→赤房→黒房

あお‐ふしがき【青柴垣】アヲ‥

(古くはアヲフシカキ)青葉のついた柴しばでつくった垣。

⇒あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】

あおふしがき‐の‐しんじ【青柴垣の神事】アヲ‥

島根県の美保神社で4月7日の例祭に行われる神事。古事記の国譲りの神話にもとづくものといわれ、神船のまわりに設けた椎葉の柴垣を人々が奪い合う。豊漁と航海安全の守りという。御船の神事。

⇒あお‐ふしがき【青柴垣】

あお‐ふだ【青札】アヲ‥

青色の札。特に、天正カルタの青色12枚の札。ハウ。青。

あお‐ふどう【青不動】アヲ‥

仏画。京都青蓮院蔵の全身青色の不動明王像。平安中期、11世紀中葉の名作として知られ、三不動の一つ。→赤不動→黄不動

あお‐へど【青反吐】アヲ‥

なまなましい反吐。竹取物語「などかく頼もしげなく申すぞと、―をつきてのたまふ」

あお‐べら【青倍良・青遍羅】アヲ‥

キュウセン(求仙)の雄。

あお‐ほん【青本】アヲ‥

①草双紙くさぞうしの一種。赤本に次いで、黒本と前後して江戸中期に流行した萌葱もえぎ色表紙のもの。多く歌舞伎または浄瑠璃・歴史・伝記物の梗概を材料とし、5丁を1冊、数冊を1部とする中本形。

②草双紙の総称。

あお‐まつむし【青松虫】アヲ‥

バッタ目マツムシ科の昆虫。体長約2.4センチメートル。体は主に緑色。8月下旬頃から樹上で「りゅうりゅう」と高い音で鳴く。各種樹木の葉を食い、柿や梨の果実を食害することもある。中国南部からの侵入種とされる。

あおまつむし

アオマツムシ

撮影:海野和男

アオマツムシ

撮影:海野和男

あお‐まめ【青豆】アヲ‥

①大豆の一品種。果実(豆)は緑色で粒の大きいもの。枝豆や豆粉などにする。

②グリーン‐ピース。

⇒あおまめ‐うり【青豆売】

あおまめ‐うり【青豆売】アヲ‥

江戸時代、京の町で夜明け頃に青豆を売り歩いた行商人。

⇒あお‐まめ【青豆】

あお‐み【青み】アヲ‥

(「青味」は当て字)

①青い程度。青さ。

②吸物・刺身・焼魚などのあしらいにそえる緑色の野菜。

⇒あおみ‐じょうご【青み上戸】

あおみ‐じょうご【青み上戸】アヲ‥ジヤウ‥

顔色の青くなる酒飲み。世話尽「酒宴之語、―」↔赤み上戸

⇒あお‐み【青み】

あお‐みず【青みず】アヲミヅ

イラクサ科の一年草。高さ約40センチメートル。日蔭の湿地に生え、全体は淡緑色で軟らかい。茎は半透明、葉は卵形で先端がとがる。秋、葉腋に淡緑色の小花から成る花穂をつける。葉柄・茎を食用。

あお‐みずひき【青水引】アヲミヅ‥

(→)黒水引に同じ。

あお‐みずら【青角髪】アヲミヅラ

〔枕〕

(かかり方未詳)「依網よさみ」(地名)にかかる。万葉集7「―依網の原に」

あお‐みどり【青緑】アヲ‥

①濃い緑色。ふかい藍色。

Munsell color system: 5BG5/10

②アオミドロの異称。

あお‐みどろ【水綿・青味泥】アヲ‥

接合藻類の淡水緑藻。糸状・毛髪状をなし、田・池などに生える。葉緑体は螺旋状、種類により1本〜十数本。不動性の配偶子が接合して厚壁・褐色の接合胞子を作る。

あお‐みなづき【青水無月】アヲ‥

(青葉の茂る頃だからいう)陰暦6月の異称。

あお・む【青む】アヲム

〔自四〕

①青くなる。青々となる。源氏物語紅葉賀「おまへの前栽の、何となく―・み渡れる中に」

②(顔色が)青ざめる。蒼白となる。源氏物語柏木「いといたう―・みやせて」

あお‐むき【仰向き】アフ‥

上を向くこと。また、上を向いた状態。うわむき。「―に寝る」

あお‐むぎ【青麦】アヲ‥

(穂が出る前の)葉や茎の青々とした麦。〈[季]春〉

あお‐む・く【仰向く】アフ‥

[一]〔自五〕

上を向く。あおのく。

[二]〔他下二〕

⇒あおむける(下一)

あお‐むけ【仰向け】アフ‥

上を向かせること。また、上を向いた状態。あおのけ。「―に置く」

あお‐む・ける【仰向ける】アフ‥

〔他下一〕[文]あふむ・く(下二)

上を向かせる。あおのける。

あお‐むし【青虫】アヲ‥

モンシロチョウ・スジグロシロチョウの幼虫。体長約4センチメートル。色は緑色。菜の害虫。また、蝶や蛾の、緑色で長毛や棘とげのない幼虫の総称。

あお‐むらさき【青紫】アヲ‥

青みの強い紫色。

あお‐め【青芽】アヲ‥

コリヤナギの、収穫したままでまだ皮をはがない枝。

あお‐め【青眼】アヲ‥

眼球の虹彩こうさいの青いもの。西洋人の眼、または西洋人の意味でつかうこともある。

あお‐もの【青物】アヲ‥

①(もと女房詞)野菜類の総称。蔬菜。

②皮が青色の魚。イワシ・サバの類。

⇒あおもの‐いち【青物市】

⇒あおもの‐や【青物屋】

あおもの‐いち【青物市】アヲ‥

野菜類の取引を専門とする市。その市場。

⇒あお‐もの【青物】

あおもの‐や【青物屋】アヲ‥

野菜や果物を売る店。八百屋。

⇒あお‐もの【青物】

あお‐もみじ【青紅葉】アヲモミヂ

①まだ紅葉しない楓かえで。

②襲かさねの色目。表は青、裏は朽葉くちば。(雁衣抄)

あおもり【青森】アヲ‥

①東北地方北部の県。陸奥国の大部分を管轄。面積9606平方キロメートル。人口143万7千。全10市。

→津軽じょんから節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②青森県の市。県庁所在地。津軽藩の外港として発展。東北本線・奥羽本線・津軽線の結節点。ねぶた祭は東北三大祭の一つとして有名。産業は食品・製材等の諸工業。人口31万2千。

⇒あおもり‐とどまつ【青森椴松】

あおもり‐とどまつ【青森椴松】アヲ‥

オオシラビソの別称。青森地方に多い。

⇒あおもり【青森】

あお‐や【青屋】アヲ‥

藍染あいぞめを業とする者。近世、京都では賤民視され、獄門や牢舎清掃などの労役を課せられた。

⇒あおや‐だいく【青屋大工】

あお‐やか【青やか】アヲ‥

青くあざやかなさま。青々としたさま。源氏物語蛍「御簾―にかけわたして」

あお‐やがら【青矢柄】アヲ‥

魚類のヤガラの一種。体色が青みを帯びる。→やがら3

あお‐やき【青焼】アヲ‥

①青写真のこと。

②印刷製版で、版に焼き付ける原板から作った校正用の青写真。

あお‐やぎ【青柳】アヲ‥

①葉が茂って青々とした柳。多く、春の芽ぶいた頃のものをいう。あおやなぎ。〈[季]春〉。万葉集5「梅の花咲きたる園の―を」

②襲かさねの色目。表は青、裏は薄青、また表裏ともに濃青。春着用。(山科家色目抄)

③催馬楽の一つ。

④地歌・箏曲の一つ。

㋐地歌。三味組歌の一つ。柳川検校作曲。

㋑地歌・箏曲。石川勾当作曲。京風手事物。能の「遊行柳」による。八重崎検校箏手付。「新青柳」とも。

⑤端唄・小唄の一つ。

⑥バカガイの身の俗称。

⇒あおやぎ‐そう【青柳草】

⇒あおやぎ‐の【青柳の】

あおやぎ‐そう【青柳草】アヲ‥サウ

草原に自生するユリ科の多年草。高さ30〜80センチメートル。葉は長い披針形。春、花茎を伸ばし帯緑色の小花を円錐花序に綴る。根茎は有毒。→しゅろそう。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおやぎ‐の【青柳の】アヲ‥

〔枕〕

「かづら」「いと」にかかる。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおや‐だいく【青屋大工】アヲ‥

近世、牢屋の建築、はりつけ・獄門などの用具の調製に従事した大工。

⇒あお‐や【青屋】

あお‐やなぎ【青柳】アヲ‥

(→)「あおやぎ」1に同じ。

あお‐やま【青山】アヲ‥

①草木の茂って青々とした山。古事記上「―に鵼ぬえは鳴きぬ」

②祝儀などに用いる細工かまぼこの一種。白の生地の周りに緑の縁をつけた板付きのもの。

あおやま【青山】アヲ‥

(もと青山氏の邸があった)東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名。

⇒あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】

⇒あおやま‐ごしょ【青山御所】

あおやま【青山】アヲ‥

姓氏の一つ。

⇒あおやま‐すぎさく【青山杉作】

⇒あおやま‐ただとし【青山忠俊】

⇒あおやま‐たねみち【青山胤通】

⇒あおやま‐のぶゆき【青山延于】

あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】アヲ‥ヰン‥

キリスト教系の私立大学。1874年(明治7)メソジスト派宣教師によって東京麻布に設立された女子小学校、耕教学舎(78年築地)、美会神学校(79年横浜)が起源。のち東京英学校・東京英和学校を経て94年青山学院と改称。1949年新制大学。本部は東京都渋谷区。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ごしょ【青山御所】アヲ‥

東京都港区元赤坂にあった御所。英照皇太后・昭憲皇太后ほかの居所となる。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐すぎさく【青山杉作】アヲ‥

俳優・演出家。本名、達美。新潟県生れ。築地小劇場・俳優座創立に参加。「検察官」などを演出。映画「生の輝き」などに出演。(1889〜1956)

青山杉作

撮影:田沼武能

あお‐まめ【青豆】アヲ‥

①大豆の一品種。果実(豆)は緑色で粒の大きいもの。枝豆や豆粉などにする。

②グリーン‐ピース。

⇒あおまめ‐うり【青豆売】

あおまめ‐うり【青豆売】アヲ‥

江戸時代、京の町で夜明け頃に青豆を売り歩いた行商人。

⇒あお‐まめ【青豆】

あお‐み【青み】アヲ‥

(「青味」は当て字)

①青い程度。青さ。

②吸物・刺身・焼魚などのあしらいにそえる緑色の野菜。

⇒あおみ‐じょうご【青み上戸】

あおみ‐じょうご【青み上戸】アヲ‥ジヤウ‥

顔色の青くなる酒飲み。世話尽「酒宴之語、―」↔赤み上戸

⇒あお‐み【青み】

あお‐みず【青みず】アヲミヅ

イラクサ科の一年草。高さ約40センチメートル。日蔭の湿地に生え、全体は淡緑色で軟らかい。茎は半透明、葉は卵形で先端がとがる。秋、葉腋に淡緑色の小花から成る花穂をつける。葉柄・茎を食用。

あお‐みずひき【青水引】アヲミヅ‥

(→)黒水引に同じ。

あお‐みずら【青角髪】アヲミヅラ

〔枕〕

(かかり方未詳)「依網よさみ」(地名)にかかる。万葉集7「―依網の原に」

あお‐みどり【青緑】アヲ‥

①濃い緑色。ふかい藍色。

Munsell color system: 5BG5/10

②アオミドロの異称。

あお‐みどろ【水綿・青味泥】アヲ‥

接合藻類の淡水緑藻。糸状・毛髪状をなし、田・池などに生える。葉緑体は螺旋状、種類により1本〜十数本。不動性の配偶子が接合して厚壁・褐色の接合胞子を作る。

あお‐みなづき【青水無月】アヲ‥

(青葉の茂る頃だからいう)陰暦6月の異称。

あお・む【青む】アヲム

〔自四〕

①青くなる。青々となる。源氏物語紅葉賀「おまへの前栽の、何となく―・み渡れる中に」

②(顔色が)青ざめる。蒼白となる。源氏物語柏木「いといたう―・みやせて」

あお‐むき【仰向き】アフ‥

上を向くこと。また、上を向いた状態。うわむき。「―に寝る」

あお‐むぎ【青麦】アヲ‥

(穂が出る前の)葉や茎の青々とした麦。〈[季]春〉

あお‐む・く【仰向く】アフ‥

[一]〔自五〕

上を向く。あおのく。

[二]〔他下二〕

⇒あおむける(下一)

あお‐むけ【仰向け】アフ‥

上を向かせること。また、上を向いた状態。あおのけ。「―に置く」

あお‐む・ける【仰向ける】アフ‥

〔他下一〕[文]あふむ・く(下二)

上を向かせる。あおのける。

あお‐むし【青虫】アヲ‥

モンシロチョウ・スジグロシロチョウの幼虫。体長約4センチメートル。色は緑色。菜の害虫。また、蝶や蛾の、緑色で長毛や棘とげのない幼虫の総称。

あお‐むらさき【青紫】アヲ‥

青みの強い紫色。

あお‐め【青芽】アヲ‥

コリヤナギの、収穫したままでまだ皮をはがない枝。

あお‐め【青眼】アヲ‥

眼球の虹彩こうさいの青いもの。西洋人の眼、または西洋人の意味でつかうこともある。

あお‐もの【青物】アヲ‥

①(もと女房詞)野菜類の総称。蔬菜。

②皮が青色の魚。イワシ・サバの類。

⇒あおもの‐いち【青物市】

⇒あおもの‐や【青物屋】

あおもの‐いち【青物市】アヲ‥

野菜類の取引を専門とする市。その市場。

⇒あお‐もの【青物】

あおもの‐や【青物屋】アヲ‥

野菜や果物を売る店。八百屋。

⇒あお‐もの【青物】

あお‐もみじ【青紅葉】アヲモミヂ

①まだ紅葉しない楓かえで。

②襲かさねの色目。表は青、裏は朽葉くちば。(雁衣抄)

あおもり【青森】アヲ‥

①東北地方北部の県。陸奥国の大部分を管轄。面積9606平方キロメートル。人口143万7千。全10市。

→津軽じょんから節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②青森県の市。県庁所在地。津軽藩の外港として発展。東北本線・奥羽本線・津軽線の結節点。ねぶた祭は東北三大祭の一つとして有名。産業は食品・製材等の諸工業。人口31万2千。

⇒あおもり‐とどまつ【青森椴松】

あおもり‐とどまつ【青森椴松】アヲ‥

オオシラビソの別称。青森地方に多い。

⇒あおもり【青森】

あお‐や【青屋】アヲ‥

藍染あいぞめを業とする者。近世、京都では賤民視され、獄門や牢舎清掃などの労役を課せられた。

⇒あおや‐だいく【青屋大工】

あお‐やか【青やか】アヲ‥

青くあざやかなさま。青々としたさま。源氏物語蛍「御簾―にかけわたして」

あお‐やがら【青矢柄】アヲ‥

魚類のヤガラの一種。体色が青みを帯びる。→やがら3

あお‐やき【青焼】アヲ‥

①青写真のこと。

②印刷製版で、版に焼き付ける原板から作った校正用の青写真。

あお‐やぎ【青柳】アヲ‥

①葉が茂って青々とした柳。多く、春の芽ぶいた頃のものをいう。あおやなぎ。〈[季]春〉。万葉集5「梅の花咲きたる園の―を」

②襲かさねの色目。表は青、裏は薄青、また表裏ともに濃青。春着用。(山科家色目抄)

③催馬楽の一つ。

④地歌・箏曲の一つ。

㋐地歌。三味組歌の一つ。柳川検校作曲。

㋑地歌・箏曲。石川勾当作曲。京風手事物。能の「遊行柳」による。八重崎検校箏手付。「新青柳」とも。

⑤端唄・小唄の一つ。

⑥バカガイの身の俗称。

⇒あおやぎ‐そう【青柳草】

⇒あおやぎ‐の【青柳の】

あおやぎ‐そう【青柳草】アヲ‥サウ

草原に自生するユリ科の多年草。高さ30〜80センチメートル。葉は長い披針形。春、花茎を伸ばし帯緑色の小花を円錐花序に綴る。根茎は有毒。→しゅろそう。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおやぎ‐の【青柳の】アヲ‥

〔枕〕

「かづら」「いと」にかかる。

⇒あお‐やぎ【青柳】

あおや‐だいく【青屋大工】アヲ‥

近世、牢屋の建築、はりつけ・獄門などの用具の調製に従事した大工。

⇒あお‐や【青屋】

あお‐やなぎ【青柳】アヲ‥

(→)「あおやぎ」1に同じ。

あお‐やま【青山】アヲ‥

①草木の茂って青々とした山。古事記上「―に鵼ぬえは鳴きぬ」

②祝儀などに用いる細工かまぼこの一種。白の生地の周りに緑の縁をつけた板付きのもの。

あおやま【青山】アヲ‥

(もと青山氏の邸があった)東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名。

⇒あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】

⇒あおやま‐ごしょ【青山御所】

あおやま【青山】アヲ‥

姓氏の一つ。

⇒あおやま‐すぎさく【青山杉作】

⇒あおやま‐ただとし【青山忠俊】

⇒あおやま‐たねみち【青山胤通】

⇒あおやま‐のぶゆき【青山延于】

あおやま‐がくいん‐だいがく【青山学院大学】アヲ‥ヰン‥

キリスト教系の私立大学。1874年(明治7)メソジスト派宣教師によって東京麻布に設立された女子小学校、耕教学舎(78年築地)、美会神学校(79年横浜)が起源。のち東京英学校・東京英和学校を経て94年青山学院と改称。1949年新制大学。本部は東京都渋谷区。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ごしょ【青山御所】アヲ‥

東京都港区元赤坂にあった御所。英照皇太后・昭憲皇太后ほかの居所となる。

⇒あおやま【青山】

あおやま‐すぎさく【青山杉作】アヲ‥

俳優・演出家。本名、達美。新潟県生れ。築地小劇場・俳優座創立に参加。「検察官」などを演出。映画「生の輝き」などに出演。(1889〜1956)

青山杉作

撮影:田沼武能

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ただとし【青山忠俊】アヲ‥

江戸初期の譜代大名。伯耆守。遠江浜松の生れ。1615年(元和1)徳川家光の補導役の一人となる。20年、加増されて武蔵岩槻4万5000石。23年、家光の勘気にふれ上総大多喜2万石に減封。(1578〜1643)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐たねみち【青山胤通】アヲ‥

医学者。内科学者。美濃(岐阜県)出身。東大教授・伝染病研究所長。癌研究会を創立。(1859〜1917)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐のぶゆき【青山延于】アヲ‥

江戸後期の儒学者。号は拙斎。水戸藩士。彰考館総裁・弘道館総教。立原翠軒に学ぶ。「大日本史」の編纂に従事。著「皇朝史略」など。(1776〜1843)

⇒あおやま【青山】

あお‐やまぶき【青山吹】アヲ‥

襲かさねの色目。表は青、裏は黄。春に用いる。(桃華蘂葉)

あお‐ゆ【青柚】アヲ‥

結実して間のない、小粒で濃緑色のユズの実。〈[季]夏〉

あおり【煽り】アフリ

①あおること。風に吹かれて動くこと。

②余勢。

③そそのかすこと。煽動。「―行為」

④江戸時代、劇場の木戸の前で扇を開き客を招き寄せること。

⑤穀粒などを煽って、その重さによって選別する農具。唐箕とうみが発達して、すたれた。

⑥(写真用語)レンズ固定板や焦点面を、光軸に対して直角から傾けること。また、その機構。建築物などを歪みなく撮影できる。

⇒あおり‐あし【煽り足】

⇒あおり‐がい【煽り買い】

⇒あおり‐かえし【煽り返し】

⇒あおり‐どめ【煽り止め】

⇒あおり‐まど【煽り窓】

⇒煽りを食う

あおり【障泥・泥障】アフリ

(アオ(煽)ルの連用形から)泥よけの馬具。毛皮または皺革しぼかわなどで造り、下鞍の間に差しこんで馬腹の両脇を覆う。後には飾りとなり晴天にも用いた。しょうでい。〈倭名類聚鈔15〉

障泥

⇒あおやま【青山】

あおやま‐ただとし【青山忠俊】アヲ‥

江戸初期の譜代大名。伯耆守。遠江浜松の生れ。1615年(元和1)徳川家光の補導役の一人となる。20年、加増されて武蔵岩槻4万5000石。23年、家光の勘気にふれ上総大多喜2万石に減封。(1578〜1643)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐たねみち【青山胤通】アヲ‥

医学者。内科学者。美濃(岐阜県)出身。東大教授・伝染病研究所長。癌研究会を創立。(1859〜1917)

⇒あおやま【青山】

あおやま‐のぶゆき【青山延于】アヲ‥

江戸後期の儒学者。号は拙斎。水戸藩士。彰考館総裁・弘道館総教。立原翠軒に学ぶ。「大日本史」の編纂に従事。著「皇朝史略」など。(1776〜1843)

⇒あおやま【青山】

あお‐やまぶき【青山吹】アヲ‥

襲かさねの色目。表は青、裏は黄。春に用いる。(桃華蘂葉)

あお‐ゆ【青柚】アヲ‥

結実して間のない、小粒で濃緑色のユズの実。〈[季]夏〉

あおり【煽り】アフリ

①あおること。風に吹かれて動くこと。

②余勢。

③そそのかすこと。煽動。「―行為」

④江戸時代、劇場の木戸の前で扇を開き客を招き寄せること。

⑤穀粒などを煽って、その重さによって選別する農具。唐箕とうみが発達して、すたれた。

⑥(写真用語)レンズ固定板や焦点面を、光軸に対して直角から傾けること。また、その機構。建築物などを歪みなく撮影できる。

⇒あおり‐あし【煽り足】

⇒あおり‐がい【煽り買い】

⇒あおり‐かえし【煽り返し】

⇒あおり‐どめ【煽り止め】

⇒あおり‐まど【煽り窓】

⇒煽りを食う

あおり【障泥・泥障】アフリ

(アオ(煽)ルの連用形から)泥よけの馬具。毛皮または皺革しぼかわなどで造り、下鞍の間に差しこんで馬腹の両脇を覆う。後には飾りとなり晴天にも用いた。しょうでい。〈倭名類聚鈔15〉

障泥

⇒あおり‐いか【障泥烏賊】

⇒あおり‐いた【障泥板】

⇒障泥を打つ

あおり‐あし【煽り足】アフリ‥

伸のしの泳法の足の動かし方。

⇒あおり【煽り】

あおり‐いか【障泥烏賊】アフリ‥

ジンドウイカ科のイカ。胴長45センチメートルに達する。胴の全長に沿って広がるひれを波打たせて泳ぐことが和名の由来。雌には淡色の斑点が、雄には多数の短い横縞がある。日本各地に普通に見られ、九州では餌木(擬餌の一種)で漁獲。食用。乾製品を水鯣みずするめまたは藻鯣という。みずいか。いずいか。もいか。ばしょういか。

あおりいか

⇒あおり‐いか【障泥烏賊】

⇒あおり‐いた【障泥板】

⇒障泥を打つ

あおり‐あし【煽り足】アフリ‥

伸のしの泳法の足の動かし方。

⇒あおり【煽り】

あおり‐いか【障泥烏賊】アフリ‥

ジンドウイカ科のイカ。胴長45センチメートルに達する。胴の全長に沿って広がるひれを波打たせて泳ぐことが和名の由来。雌には淡色の斑点が、雄には多数の短い横縞がある。日本各地に普通に見られ、九州では餌木(擬餌の一種)で漁獲。食用。乾製品を水鯣みずするめまたは藻鯣という。みずいか。いずいか。もいか。ばしょういか。

あおりいか

アオリイカ

提供:東京動物園協会

アオリイカ

提供:東京動物園協会

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐いた【障泥板】アフリ‥

棟の左右にある雨押えの板。

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐がい【煽り買い】アフリガヒ

相場を騰貴させるために買うこと。買いあおり。

⇒あおり【煽り】

あおり‐かえし【煽り返し】アフリカヘシ

劇場の大道具用語。張物はりものの軸を中心として、左右に折り返し、別の場面に転換すること。→打返し。

⇒あおり【煽り】

あおり‐た・てる【煽り立てる】アフリ‥

〔他下一〕[文]あふりた・つ(下二)

(「煽る」を強めた語)

①風が物を激しく揺り動かす。

②そそのかす。煽動する。「劣情を―・てる」

あおり‐どめ【煽り止め】アフリ‥

開いた戸・扉が風に煽られるのを防ぐために、壁や柱にとめて置く金具。

⇒あおり【煽り】

あおり‐まど【煽り窓】アフリ‥

窓枠と建具の上框うわかまちまたは下框とを蝶番ちょうつがいで連結し、外部に建具を押し上げまたは押し下げて開くようにした窓。

⇒あおり【煽り】

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐いた【障泥板】アフリ‥

棟の左右にある雨押えの板。

⇒あおり【障泥・泥障】

あおり‐がい【煽り買い】アフリガヒ

相場を騰貴させるために買うこと。買いあおり。

⇒あおり【煽り】

あおり‐かえし【煽り返し】アフリカヘシ

劇場の大道具用語。張物はりものの軸を中心として、左右に折り返し、別の場面に転換すること。→打返し。

⇒あおり【煽り】

あおり‐た・てる【煽り立てる】アフリ‥

〔他下一〕[文]あふりた・つ(下二)

(「煽る」を強めた語)

①風が物を激しく揺り動かす。

②そそのかす。煽動する。「劣情を―・てる」

あおり‐どめ【煽り止め】アフリ‥

開いた戸・扉が風に煽られるのを防ぐために、壁や柱にとめて置く金具。

⇒あおり【煽り】

あおり‐まど【煽り窓】アフリ‥

窓枠と建具の上框うわかまちまたは下框とを蝶番ちょうつがいで連結し、外部に建具を押し上げまたは押し下げて開くようにした窓。

⇒あおり【煽り】

広辞苑 ページ 115 での【○青は藍より出でて藍より青し】単語。