複数辞典一括検索+![]()

![]()

○体を引くたいをひく🔗⭐🔉

○体を引くたいをひく

あとへさがる。しりぞく。

⇒たい【体】

た‐いん【多淫】

淫事の度がすぎること。淫奔なこと。

ダイン【dyne】

力のCGS単位。質量1グラムの物体に働いて、毎秒毎秒1センチメートルの加速度を生じさせる力の大きさ。1ダインは10万分の1ニュートン。記号dyn

た‐う【多雨】

雨の多いこと。「高温―」

た・う【堪ふ・耐ふ】タフ

〔自下二〕

⇒たえる(下一)

た・う【遮ふ・徼ふ】タフ

〔他下二〕

ふせぎとめる。さえぎる。継体紀(前田本)院政期点「勧むらく、毛野臣けののおみの軍を防遏タヘヨと」

ダウ

ダウ式平均株価の略。

ダウ【dhow】

ペルシア湾からインド洋にかけて広く用いられる帆船。低い大きな三角帆を持つ。

ダヴィッド【Jacques Louis David】

フランスの画家。新古典主義の巨匠。堅実な筆致で大革命およびナポレオン1世時代の人物、歴史画を描いた。次世代の多くの画家を育成。作「ナポレオンの戴冠」など。(1748〜1825)

ダヴィッド

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

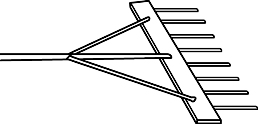

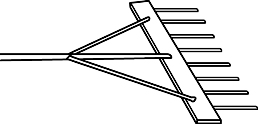

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

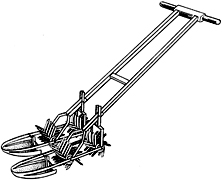

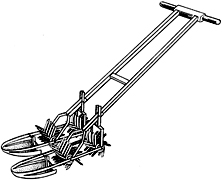

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「ナポレオンの戴冠」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

「サン・ベルナール峠を越えるナポレオン」

提供:Photos12/APL

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

ダヴィデ【David】

イスラエル王。初代の王サウルの後を受け、近隣の諸国を征服併合、エルサレムを攻略して都としイスラエルを統一。その統治は北はダマスカスから南は紅海に及び、イスラエルの最盛期を作る。(在位前1010頃〜前970頃)

⇒ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

ダヴィデ‐の‐ほし【ダヴィデの星】

二つの三角形を交錯させた六茫星形。14世紀以降、ユダヤ人の象徴として使用され、現在のイスラエル国旗の中央に描かれる。

⇒ダヴィデ【David】

ダ‐ヴィンチ【da Vinci】

⇒レオナルド=ダ=ヴィンチ

た‐うえ【田植】‥ウヱ

苗代なわしろで育てた稲の苗を水田に移し植えること。うえつけ。挿秧そうおう。〈[季]夏〉

⇒たうえ‐うた【田植歌】

⇒たうえ‐おどり【田植踊】

⇒たうえ‐がさ【田植笠】

⇒たうえ‐き【田植機】

⇒たうえ‐ぐさ【田植草】

⇒たうえ‐ぐみ【田植組】

⇒たうえ‐ざかな【田植肴】

⇒たうえ‐じょうぎ【田植定規】

⇒たうえ‐ばな【田植花】

たうえ‐うた【田植歌】‥ウヱ‥

田植の時に早乙女さおとめなどの歌う歌謡。古代から行われ、田舞・田歌などに取り入れられた。早乙女歌。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐おどり【田植踊】‥ウヱヲドリ

小正月の前後に豊年を祈念して行う、田植を演芸化した舞踊。多く東北地方の農村で行われる。〈[季]新年〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐がさ【田植笠】‥ウヱ‥

田植に早乙女がかぶる菅笠すげがさ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐き【田植機】‥ウヱ‥

平たい箱で育てた苗を走行しながら植える動力機。植え付け部はかつてクランク型で現在は回転型が主流。

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐさ【田植草】‥ウヱ‥

(→)田植花に同じ。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ぐみ【田植組】‥ウヱ‥

田植を協同作業で行うときの組。数戸から十数戸を一組とする。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐ざかな【田植肴】‥ウヱ‥

田植の日の食事に添える副食物。塩物・干物・海藻などをいう。〈[季]夏〉

⇒た‐うえ【田植】

たうえ‐じょうぎ【田植定規】‥ウヱヂヤウ‥

田植の際に正条植えをするために用いる農具。各種あるが、いずれも田面に縦横の目をつけて、その交叉点に植えるもの。

田植定規

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うえ【田植】

たうえぞうし【田植草紙】‥ウヱザウ‥

中国山地に流布した田植歌を書き留めた写本。1巻。江戸後期書写の原本は失われたが、歌謡は室町末期の成立。

→文献資料[田植草紙]

たうえ‐ばな【田植花】‥ウヱ‥

中国・北陸地方でウツギ、東北地方では花菖蒲をいう。いずれも田植の季節に花が咲く。

⇒た‐うえ【田植】

ダウしき‐へいきんかぶか【ダウ式平均株価】

アメリカのダウ‐ジョーンズ(Dow Jones)社が採用した計算法による株価の平均値。単純平均株価では、新株落ち等の場合、平均株価が下落するのが普通であるが、ダウ式は株価の連続性を維持するため、権利落ちがなかったものと仮定して計算する。株価の趨勢をみるのに適している。→単純平均株価

タウシッグ【Frank William Taussig】

アメリカの経済学者。ハーヴァード大学教授。正統学派の伝統を継ぎ、国際貿易論・アメリカ関税史の研究に業績を残した。(1859〜1940)

た‐うずら【田鶉】‥ウヅラ

食用にする蛙。〈日葡辞書〉

た‐うた【田歌】

田植歌、またはそれを儀式歌謡として扱うもの。大嘗会だいじょうえの田舞、各地の社寺の田植と田遊びの中の田植歌に、古い田歌が残っている。

⇒たうた‐ぶし【田歌節】

た‐うだ・く【手抱く・拱く】

〔自四〕

「たむだく」に同じ。〈伊呂波字類抄〉

たうた‐ぶし【田歌節】

田歌の曲節。狂言、三番叟「然ればアドの大夫殿を―に呼うで見たう候が」

⇒た‐うた【田歌】

た‐うち【田打】

春の初め、耕作しやすくするために田をうちかえすこと。また、農具を用いた除草作業のこと。〈[季]春〉

⇒たうち‐うた【田打歌】

⇒たうち‐ぐるま【田打車】

⇒たうち‐ざくら【田打桜】

⇒たうち‐しょうがつ【田打正月】

たうち‐うた【田打歌】

田打の際に歌う民謡。多くは田植歌などに混同され、また、酒宴歌に変化したものもある。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ぐるま【田打車】

水田の除草用具。鉄製の枠に回転する爪を取り付け、取手を持って前後に動かす。

田打車

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

⇒た‐うち【田打】

たうち‐ざくら【田打桜】

コブシ・糸桜・山桜など地方によって樹種は異なるが、専らその地方の苗代播種の頃に咲く花をいう。

⇒た‐うち【田打】

たうち‐しょうがつ【田打正月】‥シヤウグワツ

正月11日に行う新年度の農作の予祝行事。田打初め。田打講。

⇒た‐うち【田打】

広辞苑 ページ 11984 での【○体を引く】単語。