複数辞典一括検索+![]()

![]()

○読書百遍義自ずから見るどくしょひゃっぺんぎおのずからあらわる🔗⭐🔉

○読書百遍義自ずから見るどくしょひゃっぺんぎおのずからあらわる

[三国志魏志、王粛伝、注]どんなに難しい書でも何度もくりかえして読めば、意味が自然に明らかになる。熟読の必要を説いた言葉。「読書百遍意自ずから通ず」とも。

⇒どく‐しょ【読書】

とくしょ‐めいげん‐の‐ぎ【読書鳴弦の儀】

皇子など誕生の際の御湯殿おゆどのの儀式に、湯殿の外で前途奉祝の漢籍の一節を読み、その間弓弦を弾き鳴らす儀式。

⇒とく‐しょ【読書】

とくしよろん【読史余論】

新井白石著の史論。3巻。1712年(正徳2)将軍徳川家宣に進講した講義案をもとに23年(享保8)成る。日本史上の権力交替の流れを論述した書。「愚管抄」と共に日本での史論の先駆的著述。

→文献資料[読史余論]

とく‐しん【特進】

①正二位の唐名。

②特別の扱いで昇進すること。「2階級―」

とく‐しん【得心】

十分に承知すること。納得すること。狂言、呂蓮「皆―した上ならでは、成らぬことでござる」。「―がいく」

⇒とくしん‐ずく【得心尽】

とく‐しん【篤心】

篤実な心。

とく‐しん【篤信】

信仰のあついこと。

とく‐しん【涜神】

神を涜けがすこと。神の神聖をきずつける行為。

とく‐じん【徳人】

①徳の高い人。

②富んでいる人。裕福な人。とくにん。

どく‐しん【毒心】

敵意をいだいた心。悪心。

どく‐しん【毒針】

動物体で、毒物を相手に注入する針状構造。特に、ハチ・サソリなどの尾端にあるもの。

どく‐しん【独身】

①自分一人であること。単身。

②配偶者のないこと。また、その人。ひとりもの。「―者」

⇒どくしん‐きぞく【独身貴族】

どく‐しん【独慎】

ひとりで謹慎すること。自分だけの生活をつつしむこと。

どく‐じん【土公神】

陰陽道おんようどうで、土をつかさどる神。春は竈かまどに、夏は門に、秋は井に、冬は庭に在って、その場所を動かすことを忌む。土神。土公どくう・つちぎみ。

どく‐じん【毒刃】

凶行をする者の用いる刃。凶刃。

どくしん‐きぞく【独身貴族】

自由で経済的にも時間的にも余裕のある独身者を羨んでいう語。

⇒どく‐しん【独身】

どくしん‐じゅつ【読心術】

顔の表情、筋肉の微細な運動などを通じて相手の思念を感知する術。

どくしん‐じゅつ【読唇術】

(トクシンジュツとも)耳の不自由な人が相手の唇の運動や形状を観察することによって、そのことばを理解する方法。→口話法

とくしん‐ずく【得心尽】‥ヅク

双方得心の上ですること。

⇒とく‐しん【得心】

どくじん‐とう【独参湯】‥タウ

①煎じ薬の名。気付薬として用いた。折たく柴の記序「医の来りて―をなむすすむべしといふ也」

②歌舞伎で、いつ上演しても必ずよく当たる狂言。不入りの際に出す狂言で、普通「仮名手本忠臣蔵」を指す。

③演芸などで、特に人気のある演目。

どく‐ず【読図】‥ヅ

地図・図面などを見て内容を読みとること。

どく‐すい【毒水】

毒を含んだ水。

とく‐ずき【特漉き】

特別に紙をすくこと。また、その紙。

とく・する【得する】

〔自サ変〕[文]得す(サ変)

利益を得る。とくを得る。もうける。「中国語を勉強しておいて―・した」

とく・する【督する】

〔他サ変〕[文]督す(サ変)

①とりしまる。監督する。宇津保物語藤原君「左大弁を―・して…本家の御料に造らせ給ふ」

②統率する。

③うながす。督促する。

どく・する【毒する】

〔他サ変〕[文]毒す(サ変)

そこなう。害する。性格・気風などに、悪い影響を与える。「世を―・する」

とく‐せい【特性】

そのものだけが有する、他と異なった特別の性質。特質。性格特性。「―を発揮する」

⇒とくせい‐エックスせん【特性X線】

とく‐せい【特製】

特別につくること。また、その品物。特別製。「―の自動車」「―品」

とく‐せい【徳性】

徳義をそなえた本性。道徳的意識。道徳心。「―を養う」

とく‐せい【徳政】

①人民に恩徳を施す政治、すなわち、租税を免じ、大赦を行い、物を与えるなどの仁政。

②中世、売買・貸借の契約を破棄すること。鎌倉末期に、御家人の困苦を救うために幕府が質入れの土地・質物を無償で持主に返す令(永仁徳政令)を出したのに始まり、室町時代には、しばしば窮乏化した土民が徳政一揆を起こした。

→資料:永仁徳政令

⇒とくせい‐いっき【徳政一揆】

とく‐せい【徳星】

①瑞祥の兆として出る星。景星。

②木星の異称。

とく‐せい【涜聖】

(sacrilege)神聖な存在とされているものに対して、所定の手続をふまずに、みだりにこれに接触したり、故意に冒涜したりすること。例えば、タブーの侵犯や偶像の破壊など。神聖冒涜。→神聖

どく‐せい【毒性】

毒のある性質。毒の成分。「―が強い」

とくせい‐いっき【徳政一揆】

室町時代の土一揆のうち、特に徳政令の発布を要求したもの。また、勝手に徳政と称して土倉・酒屋などの金融機関を襲い、略奪を行うこともあった。

⇒とく‐せい【徳政】

とくせい‐エックスせん【特性X線】

それぞれの元素に固有な線スペクトル状のX線。原子のエネルギー準位間の遷移によって発生する。固有X線。

⇒とく‐せい【特性】

とく‐せき【督責】

ただしせめること。とりしまりうながすこと。せめなじること。

とく‐せつ【特設】

特別に設備・設置すること。「舞台を―する」「―会場」

どく‐ぜつ【毒舌】

極めて辛辣な皮肉や批判のことば。毒言。「―をふるう」「―家」

とく‐せに【得選】

⇒とくせん2

どく‐ぜり【毒芹】

セリ科の多年草。水辺・池沢に自生。高さ1メートル。地下茎は筍状を呈する。夏から秋に白色の小花を密生。全草、殊に地下茎に猛毒がある。この地下茎を万年竹・延命竹・長命竹などと称し、盆栽として観賞。オオゼリ。漢名、野芹菜花。

どくぜり

とく‐せん【特撰】

①特に入念に作ること。また、作られたもの。

②念を入れて選び出したもの。

とく‐せん【特選】

①特別に選抜すること。特別に選抜されたもの。「―の服地」

②美術展覧会などで特に優秀と認めること。また、その作品。

とく‐せん【特薦】

特に推薦すること。

とく‐せん【得選】

①令制で、考課の対象となる官職。得考とくこう。

②采女うねめの中から選ばれた御厨子所みずしどころの女官で、食饌および雑事に従事したもの。とくせに。枕草子278「今は―乗せむとしつるに」

⇒とくせん‐こ【得選子】

とく‐せん【督戦】

部下を監督激励して戦わせること。

とく‐せん【徳銭】

(→)有徳銭うとくせんの略。

とく‐せん【牘箋】

手紙または詩歌などを書き記す用紙。用箋。

どく‐せん【毒腺】

毒液を分泌する腺。毒蛇では牙の基部にあり、唇腺の変化したもの。ハチ・サソリでは尾端に、クモでは上顎にある。

どく‐せん【毒箭】

(→)毒矢に同じ。

どく‐せん【独占】

①ひとりじめにすること。

②〔経〕(monopoly)市場における売手または買手がただ一人の状態。売手が一人のときを売手独占、買手が一人のときを買手独占という。

⇒どくせん‐かかく【独占価格】

⇒どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】

⇒どくせん‐じぎょう【独占事業】

⇒どくせん‐しほん【独占資本】

⇒どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

⇒どくせん‐たい【独占体】

⇒どくせん‐てき【独占的】

どく‐せん【独擅】

自分が思うままにふるまうこと。

⇒どくせん‐じょう【独擅場】

どく‐ぜん【独善】

①自分一人だけが善くあろうと思い、また努めること。

②自分だけが正しいと信じて、客観性を考えずにふるまうこと。ひとりよがり。「―的」「―に陥る」

⇒どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

どくせん‐かかく【独占価格】

独占体が市場を独占する時に成立する価格。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】‥ハフ

公正かつ自由な競争を促進する目的で、私的独占・カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止するとともに、公正取引委員会等による施行手続を規定する法律。経済民主化のために1947年に制定。正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。略称、独禁法。

⇒どく‐せん【独占】

とくせん‐こ【得選子】

得選2を親しんで呼ぶ語。とくせにこ。神楽歌、得選子「―が閨なるや霜結ふ桧葉を」

⇒とく‐せん【得選】

どくせん‐じぎょう【独占事業】‥ゲフ

公衆の日常生活に不可欠なサービスを提供する事業で、主として法律的独占の性質を有するもの。電力事業・水道事業の類。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほん【独占資本】

(monopoly capital)生産と資本を高度に集中することによって成立した大企業。カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形をとる。独占体。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

(monopoly capitalism)産業資本と銀行資本との融合によって金融寡頭支配が成立する資本主義の段階。

⇒どく‐せん【独占】

どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

他人の利害や立場を顧みず、自分一人だけが正しいと考える主義。

⇒どく‐ぜん【独善】

どくせん‐じょう【独擅場】‥ヂヤウ

その人だけが思うままに活躍できる所。ひとり舞台。誤って「独壇場どくだんじょう」ともいう。「彼の―に終わる」

⇒どく‐せん【独擅】

どくせん‐たい【独占体】

独占資本。また、その企業。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐てき【独占的】

独占しているさま。「―な権利」

⇒どく‐せん【独占】

と‐くそ【砥糞】

刃物をといだとき砥石にたまる、あかのようなもの。

どく‐そ【毒素】

生物によって作られ、動物体に毒作用を示す物質。主に高分子物質で、細菌性のものを菌体毒素、その他のものを動物性毒素・植物性毒素などと分ける。トキシン。

とく‐そう【禿瘡】‥サウ

円形脱毛症のこと。→脱毛症

とく‐そう【特捜】‥サウ

①特別捜査の略。

②特別捜査部のこと。東京・名古屋・大阪の地方検察庁に置かれ、政界・財界にわたる高度に政治的な事案などを扱う。

とく‐そう【特装】‥サウ

①特別な装丁。「豪華な―本」

②特別な装備。「―車両」

とく‐そう【特操】‥サウ

常に変わらない、みさお。不変のこころざし。森鴎外、舞姫「嗚呼ああ、何等の―なき心ぞ」

とく‐そう【得宗・徳宗】

(北条義時の法号を徳宗といったのによる)鎌倉幕府の執権となった北条氏の嫡統の当主。鎌倉後期、幕府の実質上の最高権力者。

⇒とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】

とく‐そう【得喪】‥サウ

得ることと失うこと。得失。

とく‐そう【徳宗】

①唐の第9代の帝。中国税制史上の一大変革とされる両税法を断行。一方、節度使の横暴と宦官の跋扈を招いた。(在位779〜805)(742〜805)

②清の第11代の帝。名は載湉さいてん。西太后の策謀により即位。康有為を登用、変法自強を進めようとしたが、1898年戊戌政変で幽閉。光緒帝。(在位1875〜1908)(1871〜1908)

とく‐そう【徳操】‥サウ

堅固で変わらない、みさお。

どく‐そう【毒草】‥サウ

有毒成分を含有する草本。有毒成分は主としてアルカロイド。ドクウツギ・シキミ・トリカブト・ドクゼリの類。〈日葡辞書〉→有毒植物

どく‐そう【独走】

①ただ一人で走ること。

②他を引き離して走ること。転じて、他と関係なく独自に行動すること。「―態勢にはいる」「軍部が―する」

どく‐そう【独奏】

一人で楽器を奏すること。ソロ。「バイオリン―」↔合奏

どく‐そう【独創】‥サウ

模倣によらず、自分ひとりの考えで独特のものを作り出すこと。「―性を発揮する」「―力」

⇒どくそう‐てき【独創的】

どくそう‐てき【独創的】‥サウ‥

これまでにないものを新しくつくり出すさま。「―な研究」

⇒どく‐そう【独創】

とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】‥リヤウ

執権北条氏の家督の所領。

⇒とく‐そう【得宗・徳宗】

とく‐そく【督促】

うながすこと。せき立てること。催促。特に、債務の履行を催促すること。「借金の―」「―状」

⇒とくそく‐てつづき【督促手続】

とくそく‐てつづき【督促手続】

一定金額の支払その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、債権者が通常の訴訟手続によらないで債務名義を獲得し得る簡易な手続。簡易裁判所に申請して行う。→支払い督促

⇒とく‐そく【督促】

トクソドン【Toxodon ラテン】

化石哺乳類の一つ。体長約3メートル。南アメリカ特有の有蹄類。約1万年前に絶滅。

どくソ‐ふかしん‐じょうやく【独ソ不可侵条約】‥デウ‥

1939年8月23日、ドイツ・ソ連間に締結された期限10年の不可侵条約。付属秘密議定書で東ヨーロッパにおける両国の勢力範囲を画定し、これに従って両国は同年9月ポーランドを分割した。41年6月ドイツ軍のソ連侵入によって破棄。

どく‐そん【独尊】

自分だけが他の誰よりも尊いとすること。「唯我ゆいが―」

とくだ【徳田】

姓氏の一つ。

⇒とくだ‐きゅういち【徳田球一】

⇒とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】

ドクター【doctor】

①博士。博士号。

②医者。医師。ドクトル。

③ドクター‐コースの略。

⇒ドクター‐コース

⇒ドクター‐ストップ

ドクター‐コース

(doctor course)大学院の博士課程。→大学院。

⇒ドクター【doctor】

ドクター‐ストップ

(和製語doctor stop)

①ボクシングで、試合中選手が負傷し、医師が試合続行不可能と認めて、レフェリーに試合中止を勧告すること。

②医師が、健康上の理由で患者の特定の行動を制限すること。

⇒ドクター【doctor】

とく‐たい【特待】

特別の待遇。他に異なる待遇。

⇒とくたい‐せい【特待生】

とく‐たい【得替・得代】

①国司・大番などが任期を終わり、替りを得て交代すること。

②当領主を替えて新領主を置くこと。また、領主がその所領を取り上げられること。

とく‐だい【特大】

特別に大きなこと。またそのもの。

とくだいじ【徳大寺】

堂上公家、清華せいがの一家。藤原北家閑院流。左大臣実能(1095〜1157)が京都衣笠に徳大寺を建立したのに始まる。有職故実・和歌に通じた平安末期の実定、後嵯峨院政の主柱となった鎌倉中期の実基は有名。

とくたい‐せい【特待生】

学校において、成績・人物優秀で、他の学生の模範であるため、授業料免除・学資給与などの特典を与えられた学生。

⇒とく‐たい【特待】

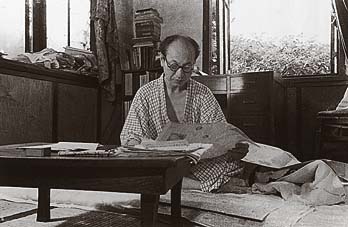

とくだ‐きゅういち【徳田球一】‥キウ‥

社会運動家・政治家。沖縄生れ。日大卒。弁護士となり、日本共産党の創立に参画。三‐一五事件で逮捕、在獄18年、第二次大戦後出獄して党を再建、書記長。1946年以来代議士。50年GHQの指令により公職追放、地下に潜行し中国で没。(1894〜1953)

徳田球一

撮影:田村 茂

とく‐せん【特撰】

①特に入念に作ること。また、作られたもの。

②念を入れて選び出したもの。

とく‐せん【特選】

①特別に選抜すること。特別に選抜されたもの。「―の服地」

②美術展覧会などで特に優秀と認めること。また、その作品。

とく‐せん【特薦】

特に推薦すること。

とく‐せん【得選】

①令制で、考課の対象となる官職。得考とくこう。

②采女うねめの中から選ばれた御厨子所みずしどころの女官で、食饌および雑事に従事したもの。とくせに。枕草子278「今は―乗せむとしつるに」

⇒とくせん‐こ【得選子】

とく‐せん【督戦】

部下を監督激励して戦わせること。

とく‐せん【徳銭】

(→)有徳銭うとくせんの略。

とく‐せん【牘箋】

手紙または詩歌などを書き記す用紙。用箋。

どく‐せん【毒腺】

毒液を分泌する腺。毒蛇では牙の基部にあり、唇腺の変化したもの。ハチ・サソリでは尾端に、クモでは上顎にある。

どく‐せん【毒箭】

(→)毒矢に同じ。

どく‐せん【独占】

①ひとりじめにすること。

②〔経〕(monopoly)市場における売手または買手がただ一人の状態。売手が一人のときを売手独占、買手が一人のときを買手独占という。

⇒どくせん‐かかく【独占価格】

⇒どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】

⇒どくせん‐じぎょう【独占事業】

⇒どくせん‐しほん【独占資本】

⇒どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

⇒どくせん‐たい【独占体】

⇒どくせん‐てき【独占的】

どく‐せん【独擅】

自分が思うままにふるまうこと。

⇒どくせん‐じょう【独擅場】

どく‐ぜん【独善】

①自分一人だけが善くあろうと思い、また努めること。

②自分だけが正しいと信じて、客観性を考えずにふるまうこと。ひとりよがり。「―的」「―に陥る」

⇒どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

どくせん‐かかく【独占価格】

独占体が市場を独占する時に成立する価格。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】‥ハフ

公正かつ自由な競争を促進する目的で、私的独占・カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止するとともに、公正取引委員会等による施行手続を規定する法律。経済民主化のために1947年に制定。正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。略称、独禁法。

⇒どく‐せん【独占】

とくせん‐こ【得選子】

得選2を親しんで呼ぶ語。とくせにこ。神楽歌、得選子「―が閨なるや霜結ふ桧葉を」

⇒とく‐せん【得選】

どくせん‐じぎょう【独占事業】‥ゲフ

公衆の日常生活に不可欠なサービスを提供する事業で、主として法律的独占の性質を有するもの。電力事業・水道事業の類。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほん【独占資本】

(monopoly capital)生産と資本を高度に集中することによって成立した大企業。カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形をとる。独占体。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

(monopoly capitalism)産業資本と銀行資本との融合によって金融寡頭支配が成立する資本主義の段階。

⇒どく‐せん【独占】

どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

他人の利害や立場を顧みず、自分一人だけが正しいと考える主義。

⇒どく‐ぜん【独善】

どくせん‐じょう【独擅場】‥ヂヤウ

その人だけが思うままに活躍できる所。ひとり舞台。誤って「独壇場どくだんじょう」ともいう。「彼の―に終わる」

⇒どく‐せん【独擅】

どくせん‐たい【独占体】

独占資本。また、その企業。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐てき【独占的】

独占しているさま。「―な権利」

⇒どく‐せん【独占】

と‐くそ【砥糞】

刃物をといだとき砥石にたまる、あかのようなもの。

どく‐そ【毒素】

生物によって作られ、動物体に毒作用を示す物質。主に高分子物質で、細菌性のものを菌体毒素、その他のものを動物性毒素・植物性毒素などと分ける。トキシン。

とく‐そう【禿瘡】‥サウ

円形脱毛症のこと。→脱毛症

とく‐そう【特捜】‥サウ

①特別捜査の略。

②特別捜査部のこと。東京・名古屋・大阪の地方検察庁に置かれ、政界・財界にわたる高度に政治的な事案などを扱う。

とく‐そう【特装】‥サウ

①特別な装丁。「豪華な―本」

②特別な装備。「―車両」

とく‐そう【特操】‥サウ

常に変わらない、みさお。不変のこころざし。森鴎外、舞姫「嗚呼ああ、何等の―なき心ぞ」

とく‐そう【得宗・徳宗】

(北条義時の法号を徳宗といったのによる)鎌倉幕府の執権となった北条氏の嫡統の当主。鎌倉後期、幕府の実質上の最高権力者。

⇒とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】

とく‐そう【得喪】‥サウ

得ることと失うこと。得失。

とく‐そう【徳宗】

①唐の第9代の帝。中国税制史上の一大変革とされる両税法を断行。一方、節度使の横暴と宦官の跋扈を招いた。(在位779〜805)(742〜805)

②清の第11代の帝。名は載湉さいてん。西太后の策謀により即位。康有為を登用、変法自強を進めようとしたが、1898年戊戌政変で幽閉。光緒帝。(在位1875〜1908)(1871〜1908)

とく‐そう【徳操】‥サウ

堅固で変わらない、みさお。

どく‐そう【毒草】‥サウ

有毒成分を含有する草本。有毒成分は主としてアルカロイド。ドクウツギ・シキミ・トリカブト・ドクゼリの類。〈日葡辞書〉→有毒植物

どく‐そう【独走】

①ただ一人で走ること。

②他を引き離して走ること。転じて、他と関係なく独自に行動すること。「―態勢にはいる」「軍部が―する」

どく‐そう【独奏】

一人で楽器を奏すること。ソロ。「バイオリン―」↔合奏

どく‐そう【独創】‥サウ

模倣によらず、自分ひとりの考えで独特のものを作り出すこと。「―性を発揮する」「―力」

⇒どくそう‐てき【独創的】

どくそう‐てき【独創的】‥サウ‥

これまでにないものを新しくつくり出すさま。「―な研究」

⇒どく‐そう【独創】

とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】‥リヤウ

執権北条氏の家督の所領。

⇒とく‐そう【得宗・徳宗】

とく‐そく【督促】

うながすこと。せき立てること。催促。特に、債務の履行を催促すること。「借金の―」「―状」

⇒とくそく‐てつづき【督促手続】

とくそく‐てつづき【督促手続】

一定金額の支払その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、債権者が通常の訴訟手続によらないで債務名義を獲得し得る簡易な手続。簡易裁判所に申請して行う。→支払い督促

⇒とく‐そく【督促】

トクソドン【Toxodon ラテン】

化石哺乳類の一つ。体長約3メートル。南アメリカ特有の有蹄類。約1万年前に絶滅。

どくソ‐ふかしん‐じょうやく【独ソ不可侵条約】‥デウ‥

1939年8月23日、ドイツ・ソ連間に締結された期限10年の不可侵条約。付属秘密議定書で東ヨーロッパにおける両国の勢力範囲を画定し、これに従って両国は同年9月ポーランドを分割した。41年6月ドイツ軍のソ連侵入によって破棄。

どく‐そん【独尊】

自分だけが他の誰よりも尊いとすること。「唯我ゆいが―」

とくだ【徳田】

姓氏の一つ。

⇒とくだ‐きゅういち【徳田球一】

⇒とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】

ドクター【doctor】

①博士。博士号。

②医者。医師。ドクトル。

③ドクター‐コースの略。

⇒ドクター‐コース

⇒ドクター‐ストップ

ドクター‐コース

(doctor course)大学院の博士課程。→大学院。

⇒ドクター【doctor】

ドクター‐ストップ

(和製語doctor stop)

①ボクシングで、試合中選手が負傷し、医師が試合続行不可能と認めて、レフェリーに試合中止を勧告すること。

②医師が、健康上の理由で患者の特定の行動を制限すること。

⇒ドクター【doctor】

とく‐たい【特待】

特別の待遇。他に異なる待遇。

⇒とくたい‐せい【特待生】

とく‐たい【得替・得代】

①国司・大番などが任期を終わり、替りを得て交代すること。

②当領主を替えて新領主を置くこと。また、領主がその所領を取り上げられること。

とく‐だい【特大】

特別に大きなこと。またそのもの。

とくだいじ【徳大寺】

堂上公家、清華せいがの一家。藤原北家閑院流。左大臣実能(1095〜1157)が京都衣笠に徳大寺を建立したのに始まる。有職故実・和歌に通じた平安末期の実定、後嵯峨院政の主柱となった鎌倉中期の実基は有名。

とくたい‐せい【特待生】

学校において、成績・人物優秀で、他の学生の模範であるため、授業料免除・学資給与などの特典を与えられた学生。

⇒とく‐たい【特待】

とくだ‐きゅういち【徳田球一】‥キウ‥

社会運動家・政治家。沖縄生れ。日大卒。弁護士となり、日本共産党の創立に参画。三‐一五事件で逮捕、在獄18年、第二次大戦後出獄して党を再建、書記長。1946年以来代議士。50年GHQの指令により公職追放、地下に潜行し中国で没。(1894〜1953)

徳田球一

撮影:田村 茂

⇒とくだ【徳田】

とく‐たく【徳沢】

徳化の余沢。めぐみ。恩沢。

どく‐たけ【毒茸】

有毒なきのこ。どくきのこ。

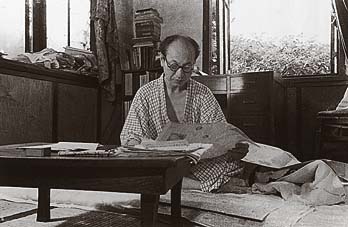

とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】‥シウ‥

小説家。本名、末雄。金沢生れ。四高中退。尾崎紅葉の門に入り、その没後、自然主義文学者として名を馳せる。晩年は私小説・心境小説に新生面をひらいた。作「足迹」「黴」「爛ただれ」「あらくれ」「仮装人物」など。未完の「縮図」が絶筆。(1871〜1943)

徳田秋声

提供:毎日新聞社

⇒とくだ【徳田】

とく‐たく【徳沢】

徳化の余沢。めぐみ。恩沢。

どく‐たけ【毒茸】

有毒なきのこ。どくきのこ。

とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】‥シウ‥

小説家。本名、末雄。金沢生れ。四高中退。尾崎紅葉の門に入り、その没後、自然主義文学者として名を馳せる。晩年は私小説・心境小説に新生面をひらいた。作「足迹」「黴」「爛ただれ」「あらくれ」「仮装人物」など。未完の「縮図」が絶筆。(1871〜1943)

徳田秋声

提供:毎日新聞社

⇒とくだ【徳田】

どく‐だち【毒断ち】

病気の時、身体の害となり、または服薬のさまたげとなる飲食物を避けること。どくだて。昨日は今日の物語「医師くすし来り、…いろいろの―を書き付けけるに」

とく‐たつ【特達】

①特にすぐれていること。

②特別の達し。

とく‐だつ【得脱】

〔仏〕生死の苦しみを解脱げだつして涅槃ねはんに到ること。煩悩を断じて菩提を得ること。

どく‐だて【毒断て】

⇒どくだち

とく‐だね【特種】

新聞などで、その社だけが特に手に入れた記事材料。スクープ。「―をつかむ」

どく‐だみ【蕺草】

(毒を矯める・止める、の意。江戸時代中頃からの名称)ドクダミ科の多年草。雑草として各地に分布。茎は高さ15〜35センチメートル。地下茎を延ばして広がる。葉は心臓形で悪臭をもつ。初夏、茎頂に、4枚の白色の苞ほうのある棒状の花序に淡黄色の小花を密生。全草を乾したものは生薬の十薬じゅうやくで、漢方で消炎・解毒剤などとして用い、葉は腫物に貼布して有効という。ドクダメ。蕺菜しゅうさい。古名シブキ。〈[季]夏〉。書言字考節用集「羊麻草、ドクダミ」

どくだみ

⇒とくだ【徳田】

どく‐だち【毒断ち】

病気の時、身体の害となり、または服薬のさまたげとなる飲食物を避けること。どくだて。昨日は今日の物語「医師くすし来り、…いろいろの―を書き付けけるに」

とく‐たつ【特達】

①特にすぐれていること。

②特別の達し。

とく‐だつ【得脱】

〔仏〕生死の苦しみを解脱げだつして涅槃ねはんに到ること。煩悩を断じて菩提を得ること。

どく‐だて【毒断て】

⇒どくだち

とく‐だね【特種】

新聞などで、その社だけが特に手に入れた記事材料。スクープ。「―をつかむ」

どく‐だみ【蕺草】

(毒を矯める・止める、の意。江戸時代中頃からの名称)ドクダミ科の多年草。雑草として各地に分布。茎は高さ15〜35センチメートル。地下茎を延ばして広がる。葉は心臓形で悪臭をもつ。初夏、茎頂に、4枚の白色の苞ほうのある棒状の花序に淡黄色の小花を密生。全草を乾したものは生薬の十薬じゅうやくで、漢方で消炎・解毒剤などとして用い、葉は腫物に貼布して有効という。ドクダメ。蕺菜しゅうさい。古名シブキ。〈[季]夏〉。書言字考節用集「羊麻草、ドクダミ」

どくだみ

ドクダミ

撮影:関戸 勇

ドクダミ

撮影:関戸 勇

とく‐だわら【徳俵】‥ダハラ

相撲で、土俵の東西南北の中央に、俵の幅だけ外側にずらせておいてある俵。→土俵場ば(図)

とく‐だん【特段】

特別。格段。「―の計らい」

どく‐だん【独断】

①自分一人の意見で決断すること。独りぎめ。

②それほどの根拠もなく、自己の判断を下すこと。また、その判断。「―に陥る」

⇒どくだん‐せんこう【独断専行】

⇒どくだん‐てき【独断的】

⇒どくだん‐ろん【独断論】

どくだん‐じょう【独壇場】‥ヂヤウ

(「擅せん」の誤読からできた語)(→)「どくせんじょう(独擅場)」に同じ。

どくたん‐しょうけい【独湛性瑩】‥シヤウ‥

黄檗おうばく宗の僧。福建の人。法華経や楞厳経りょうごんぎょうに通じ、1654年(承応3)隠元に随待して来日。黄檗宗に浄土信仰を導入。念仏独湛。(1628〜1706)

どくだん‐せんこう【独断専行】‥カウ

自分の判断だけで、思いのままに事を行うこと。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐てき【独断的】

(dogmatic)

①カントの用語。認識能力の限界や本質を吟味せずに純粋な理性だけで実在が認識できるとする考え方。

②一般に、慎重な吟味を経ずに無批判的に何かを真理として主張するさま。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐ろん【独断論】

(dogmatism)

①カントの用語。認識能力の吟味を欠いた独断的な考え方による形而上学説を指す。↔批判主義。→独断的1。

②批判的な吟味を経ずに独断的な仕方でなされる主張。教条主義。

⇒どく‐だん【独断】

とく‐ち【徳治】

徳をもって国を治めること。また、その政治。

⇒とくち‐しゅぎ【徳治主義】

と‐ぐち【戸口】

戸の立ててある、家の出入口。「―に立つ」

どく‐ち【毒血】

病毒を含んだ血。悪血。

とくち‐しゅぎ【徳治主義】

徳をもって政治を行う考え方。有徳の君主・為政者が徳をもって人民を教化し、仁政を施すべきであるとする。中国の戦国時代から儒教の基本思想となる。↔法治主義

⇒とく‐ち【徳治】

とく‐ちゅう【特注】

「特別注文」の略。既製のサイズ・デザインなどとは違うものを、特に注文して作らせること。「―品」

とく‐ちょう【特長】‥チヤウ

特にすぐれたところ。特色。「―を生かす」

とく‐ちょう【特徴】

①他と異なって特別に目立つしるし。特色。「―のある顔立ち」

②[後漢書朗顗伝]特別に召し出して優遇すること。

⇒とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

〔他下一〕

特徴を持たせる。特徴とする。「日本文化を―・ける要素」

⇒とく‐ちょう【特徴】

ど‐くつ【土窟】

土のほらあな。つちあな。

どく‐つう【毒痛】

毒のために痛むこと。

とく‐つ・く【得つく・徳つく】

〔自四〕

利益・富が身に集まる。富裕になる。平家物語10「命いき給ふのみならず、―・いてぞ帰りのぼられける」

どく‐づ・く【毒突く】

〔他五〕

はげしく悪口をいう。毒舌をふるう。

どく‐つるたけ【毒鶴茸】

担子菌類の毒きのこ。傘は直径10センチメートル前後、やや平らに開き、高さ10〜15センチメートル。全体に純白色で、柄に「つば」、根もとに「つぼ」がある。夏から秋、各地の広葉樹林に生ずる。猛毒で、食べると致命的。

どくつるたけ

とく‐だわら【徳俵】‥ダハラ

相撲で、土俵の東西南北の中央に、俵の幅だけ外側にずらせておいてある俵。→土俵場ば(図)

とく‐だん【特段】

特別。格段。「―の計らい」

どく‐だん【独断】

①自分一人の意見で決断すること。独りぎめ。

②それほどの根拠もなく、自己の判断を下すこと。また、その判断。「―に陥る」

⇒どくだん‐せんこう【独断専行】

⇒どくだん‐てき【独断的】

⇒どくだん‐ろん【独断論】

どくだん‐じょう【独壇場】‥ヂヤウ

(「擅せん」の誤読からできた語)(→)「どくせんじょう(独擅場)」に同じ。

どくたん‐しょうけい【独湛性瑩】‥シヤウ‥

黄檗おうばく宗の僧。福建の人。法華経や楞厳経りょうごんぎょうに通じ、1654年(承応3)隠元に随待して来日。黄檗宗に浄土信仰を導入。念仏独湛。(1628〜1706)

どくだん‐せんこう【独断専行】‥カウ

自分の判断だけで、思いのままに事を行うこと。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐てき【独断的】

(dogmatic)

①カントの用語。認識能力の限界や本質を吟味せずに純粋な理性だけで実在が認識できるとする考え方。

②一般に、慎重な吟味を経ずに無批判的に何かを真理として主張するさま。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐ろん【独断論】

(dogmatism)

①カントの用語。認識能力の吟味を欠いた独断的な考え方による形而上学説を指す。↔批判主義。→独断的1。

②批判的な吟味を経ずに独断的な仕方でなされる主張。教条主義。

⇒どく‐だん【独断】

とく‐ち【徳治】

徳をもって国を治めること。また、その政治。

⇒とくち‐しゅぎ【徳治主義】

と‐ぐち【戸口】

戸の立ててある、家の出入口。「―に立つ」

どく‐ち【毒血】

病毒を含んだ血。悪血。

とくち‐しゅぎ【徳治主義】

徳をもって政治を行う考え方。有徳の君主・為政者が徳をもって人民を教化し、仁政を施すべきであるとする。中国の戦国時代から儒教の基本思想となる。↔法治主義

⇒とく‐ち【徳治】

とく‐ちゅう【特注】

「特別注文」の略。既製のサイズ・デザインなどとは違うものを、特に注文して作らせること。「―品」

とく‐ちょう【特長】‥チヤウ

特にすぐれたところ。特色。「―を生かす」

とく‐ちょう【特徴】

①他と異なって特別に目立つしるし。特色。「―のある顔立ち」

②[後漢書朗顗伝]特別に召し出して優遇すること。

⇒とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

〔他下一〕

特徴を持たせる。特徴とする。「日本文化を―・ける要素」

⇒とく‐ちょう【特徴】

ど‐くつ【土窟】

土のほらあな。つちあな。

どく‐つう【毒痛】

毒のために痛むこと。

とく‐つ・く【得つく・徳つく】

〔自四〕

利益・富が身に集まる。富裕になる。平家物語10「命いき給ふのみならず、―・いてぞ帰りのぼられける」

どく‐づ・く【毒突く】

〔他五〕

はげしく悪口をいう。毒舌をふるう。

どく‐つるたけ【毒鶴茸】

担子菌類の毒きのこ。傘は直径10センチメートル前後、やや平らに開き、高さ10〜15センチメートル。全体に純白色で、柄に「つば」、根もとに「つぼ」がある。夏から秋、各地の広葉樹林に生ずる。猛毒で、食べると致命的。

どくつるたけ

とく‐てい【特定】

特にそれと指定すること。特に定められていること。「誰と―できない」「―条件」

⇒とくてい‐いぞう【特定遺贈】

⇒とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】

⇒とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】

⇒とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

⇒とくてい‐ざいさん【特定財産】

⇒とくてい‐しっかん【特定疾患】

⇒とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】

⇒とくてい‐しょうけい【特定承継】

⇒とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】

⇒とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

⇒とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】

⇒とくてい‐ぶつ【特定物】

⇒とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

⇒とくてい‐めいがら【特定銘柄】

⇒とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】

とくてい‐いぞう【特定遺贈】‥ヰ‥

〔法〕特定の物や権利または一定額の金銭をその目的物とする遺贈。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】‥グワイ‥

日本の生態系に被害を及ぼすおそれがあるため、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって飼養・輸入等が規制されている生物。アライグマ・カミツキガメ・オオクチバス・セアカゴケグモ等。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】‥ビヤウヰン

高度な医療の提供・開発・評価・研修ができる病院。診療科・病床数・人員・施設などが一定の要件を満たし、厚生労働大臣が承認したもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、投資家が株式や債券の取得・処分時期などの運用方法や銘柄を指定できるもの。特金。→金銭信託→ファンド‐トラスト。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ざいさん【特定財産】

総財産のうち特に指定された一部の財産。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しっかん【特定疾患】

難病のうち、厚生労働省または地方公共団体が治療研究費として医療費の自己負担分を補助している疾患。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】‥ヂユウエウカウ‥

重要港湾のうち、外国貿易の増進上、特に重要な港湾で、政令で定めるもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうけい【特定承継】

他人から特定の権利を個々に取得すること。↔包括承継。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】‥シヤウ‥ハフ

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、態様に特徴のある取引を規律する法律。消費者保護の見地からの規定が多い。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

線引小切手の横線内に銀行名の記載のあるもの。特別横線おうせん小切手。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】‥クワツ‥ハフ‥

NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人としての認証を受けた団体。NPO法人。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ぶつ【特定物】

取引に際して、当事者が物の個性に着目して具体的に定めた物。何区何町何番地の何平方メートルの土地という類。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

整腸・虫歯予防など特定の効果を表示できる食品。1991年に制度化され、厚生労働省が認可する。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐めいがら【特定銘柄】

もと、証券取引所が特に指定した人気銘柄。市場の代表銘柄としてその動向は市場の趨勢すうせいを示し、寄付よりつきと引けには撃柝げきたく売買が行われた。→指定銘柄。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】‥イウ‥

郵便局の一種。もとの三等郵便局で、明治初年、地方の素封家の協力を得て設置した郵便取扱所に始まる。1941年に制定。比較的規模の小さいものが多い。

⇒とく‐てい【特定】

とく‐てん【特典】

①特別の儀式。

②特別の恩典。特別の待遇。「―を与える」「―に浴する」

とく‐てん【特点】

他の物と特にかわったところ。特異点。

とく‐てん【得点】

(競技・試験などで)点数や評点を得ること。また、得た点数・評点。「大量に―する」「高―」↔失点

とく‐でん【特電】

ある新聞社に特に送ってくる電報通信。主として外国特派員などの報道するもの。

とく‐でん【得田・徳田】

古代・中世、収穫があり、年貢を取得できる田地。定田じょうでんから損田を除いたもの。

とく‐と【篤と】

〔副〕

よくよく。念を入れて。つらつら。とっくりと。狂言、武悪「―分別をして見さしませ」。「―思案する」「―ご覧ください」

とく‐ど【得度】

〔仏〕

①生死の苦海を渡り、涅槃ねはんの彼岸に渡ること。

②剃髪して仏門に入ること。出家。→度縁

とく‐とう【禿頭】

はげあたま。〈運歩色葉集〉

⇒とくとう‐びょう【禿頭病】

とく‐とう【特等】

特別すぐれた等級。通常、一等のさらに上位のもの。「―に選ばれる」「―席」

とく‐どう【得道】‥ダウ

①道理を体得すること。

②仏道を修めてさとりをひらくこと。悟道を得ること。

③得心すること。傾城禁短気「世界に面白いといふもののないことを―すべし」

とくとう‐びょう【禿頭病】‥ビヤウ

頭髪が次第に脱落してはげとなる疾患。脂漏過多、栄養・神経の障害、寄生虫などで起こる。禿髪症。脱毛症。

⇒とく‐とう【禿頭】

とく‐とく

水・しずくなど、液体のしたたり落ちるさま。野ざらし紀行「今も―と雫落ちける」。「酒を―とつぐ」

とく‐とく【得得】

得意なさま。したり顔なさま。「―として語る」

とく‐とく【疾く疾く】

はやくはやく。大いそぎで。今すぐに。源氏物語浮舟「なほ―参りなむ」

どく‐とく【独特】

そのものだけが特に持っていること。「―な語り口」「―のやり方」

どく‐とく【独得】

①その人ばかり会得して、他人の企て及ばないこと。「―の技術」

②(→)独特に同じ。

どく‐どく

液体の盛んに流れ出るさま。

どくどく‐し・い【毒毒しい】

〔形〕[文]どくどく・し(シク)

①毒を含んでいるようである。

②悪意を含んでいるさまである。にくにくしい。「―・い言い方」

③淡泊でない。しつこい。くどい。「―・い化粧」

とく‐てい【特定】

特にそれと指定すること。特に定められていること。「誰と―できない」「―条件」

⇒とくてい‐いぞう【特定遺贈】

⇒とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】

⇒とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】

⇒とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

⇒とくてい‐ざいさん【特定財産】

⇒とくてい‐しっかん【特定疾患】

⇒とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】

⇒とくてい‐しょうけい【特定承継】

⇒とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】

⇒とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

⇒とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】

⇒とくてい‐ぶつ【特定物】

⇒とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

⇒とくてい‐めいがら【特定銘柄】

⇒とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】

とくてい‐いぞう【特定遺贈】‥ヰ‥

〔法〕特定の物や権利または一定額の金銭をその目的物とする遺贈。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】‥グワイ‥

日本の生態系に被害を及ぼすおそれがあるため、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって飼養・輸入等が規制されている生物。アライグマ・カミツキガメ・オオクチバス・セアカゴケグモ等。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】‥ビヤウヰン

高度な医療の提供・開発・評価・研修ができる病院。診療科・病床数・人員・施設などが一定の要件を満たし、厚生労働大臣が承認したもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、投資家が株式や債券の取得・処分時期などの運用方法や銘柄を指定できるもの。特金。→金銭信託→ファンド‐トラスト。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ざいさん【特定財産】

総財産のうち特に指定された一部の財産。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しっかん【特定疾患】

難病のうち、厚生労働省または地方公共団体が治療研究費として医療費の自己負担分を補助している疾患。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】‥ヂユウエウカウ‥

重要港湾のうち、外国貿易の増進上、特に重要な港湾で、政令で定めるもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうけい【特定承継】

他人から特定の権利を個々に取得すること。↔包括承継。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】‥シヤウ‥ハフ

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、態様に特徴のある取引を規律する法律。消費者保護の見地からの規定が多い。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

線引小切手の横線内に銀行名の記載のあるもの。特別横線おうせん小切手。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】‥クワツ‥ハフ‥

NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人としての認証を受けた団体。NPO法人。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ぶつ【特定物】

取引に際して、当事者が物の個性に着目して具体的に定めた物。何区何町何番地の何平方メートルの土地という類。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

整腸・虫歯予防など特定の効果を表示できる食品。1991年に制度化され、厚生労働省が認可する。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐めいがら【特定銘柄】

もと、証券取引所が特に指定した人気銘柄。市場の代表銘柄としてその動向は市場の趨勢すうせいを示し、寄付よりつきと引けには撃柝げきたく売買が行われた。→指定銘柄。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】‥イウ‥

郵便局の一種。もとの三等郵便局で、明治初年、地方の素封家の協力を得て設置した郵便取扱所に始まる。1941年に制定。比較的規模の小さいものが多い。

⇒とく‐てい【特定】

とく‐てん【特典】

①特別の儀式。

②特別の恩典。特別の待遇。「―を与える」「―に浴する」

とく‐てん【特点】

他の物と特にかわったところ。特異点。

とく‐てん【得点】

(競技・試験などで)点数や評点を得ること。また、得た点数・評点。「大量に―する」「高―」↔失点

とく‐でん【特電】

ある新聞社に特に送ってくる電報通信。主として外国特派員などの報道するもの。

とく‐でん【得田・徳田】

古代・中世、収穫があり、年貢を取得できる田地。定田じょうでんから損田を除いたもの。

とく‐と【篤と】

〔副〕

よくよく。念を入れて。つらつら。とっくりと。狂言、武悪「―分別をして見さしませ」。「―思案する」「―ご覧ください」

とく‐ど【得度】

〔仏〕

①生死の苦海を渡り、涅槃ねはんの彼岸に渡ること。

②剃髪して仏門に入ること。出家。→度縁

とく‐とう【禿頭】

はげあたま。〈運歩色葉集〉

⇒とくとう‐びょう【禿頭病】

とく‐とう【特等】

特別すぐれた等級。通常、一等のさらに上位のもの。「―に選ばれる」「―席」

とく‐どう【得道】‥ダウ

①道理を体得すること。

②仏道を修めてさとりをひらくこと。悟道を得ること。

③得心すること。傾城禁短気「世界に面白いといふもののないことを―すべし」

とくとう‐びょう【禿頭病】‥ビヤウ

頭髪が次第に脱落してはげとなる疾患。脂漏過多、栄養・神経の障害、寄生虫などで起こる。禿髪症。脱毛症。

⇒とく‐とう【禿頭】

とく‐とく

水・しずくなど、液体のしたたり落ちるさま。野ざらし紀行「今も―と雫落ちける」。「酒を―とつぐ」

とく‐とく【得得】

得意なさま。したり顔なさま。「―として語る」

とく‐とく【疾く疾く】

はやくはやく。大いそぎで。今すぐに。源氏物語浮舟「なほ―参りなむ」

どく‐とく【独特】

そのものだけが特に持っていること。「―な語り口」「―のやり方」

どく‐とく【独得】

①その人ばかり会得して、他人の企て及ばないこと。「―の技術」

②(→)独特に同じ。

どく‐どく

液体の盛んに流れ出るさま。

どくどく‐し・い【毒毒しい】

〔形〕[文]どくどく・し(シク)

①毒を含んでいるようである。

②悪意を含んでいるさまである。にくにくしい。「―・い言い方」

③淡泊でない。しつこい。くどい。「―・い化粧」

とく‐せん【特撰】

①特に入念に作ること。また、作られたもの。

②念を入れて選び出したもの。

とく‐せん【特選】

①特別に選抜すること。特別に選抜されたもの。「―の服地」

②美術展覧会などで特に優秀と認めること。また、その作品。

とく‐せん【特薦】

特に推薦すること。

とく‐せん【得選】

①令制で、考課の対象となる官職。得考とくこう。

②采女うねめの中から選ばれた御厨子所みずしどころの女官で、食饌および雑事に従事したもの。とくせに。枕草子278「今は―乗せむとしつるに」

⇒とくせん‐こ【得選子】

とく‐せん【督戦】

部下を監督激励して戦わせること。

とく‐せん【徳銭】

(→)有徳銭うとくせんの略。

とく‐せん【牘箋】

手紙または詩歌などを書き記す用紙。用箋。

どく‐せん【毒腺】

毒液を分泌する腺。毒蛇では牙の基部にあり、唇腺の変化したもの。ハチ・サソリでは尾端に、クモでは上顎にある。

どく‐せん【毒箭】

(→)毒矢に同じ。

どく‐せん【独占】

①ひとりじめにすること。

②〔経〕(monopoly)市場における売手または買手がただ一人の状態。売手が一人のときを売手独占、買手が一人のときを買手独占という。

⇒どくせん‐かかく【独占価格】

⇒どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】

⇒どくせん‐じぎょう【独占事業】

⇒どくせん‐しほん【独占資本】

⇒どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

⇒どくせん‐たい【独占体】

⇒どくせん‐てき【独占的】

どく‐せん【独擅】

自分が思うままにふるまうこと。

⇒どくせん‐じょう【独擅場】

どく‐ぜん【独善】

①自分一人だけが善くあろうと思い、また努めること。

②自分だけが正しいと信じて、客観性を考えずにふるまうこと。ひとりよがり。「―的」「―に陥る」

⇒どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

どくせん‐かかく【独占価格】

独占体が市場を独占する時に成立する価格。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】‥ハフ

公正かつ自由な競争を促進する目的で、私的独占・カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止するとともに、公正取引委員会等による施行手続を規定する法律。経済民主化のために1947年に制定。正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。略称、独禁法。

⇒どく‐せん【独占】

とくせん‐こ【得選子】

得選2を親しんで呼ぶ語。とくせにこ。神楽歌、得選子「―が閨なるや霜結ふ桧葉を」

⇒とく‐せん【得選】

どくせん‐じぎょう【独占事業】‥ゲフ

公衆の日常生活に不可欠なサービスを提供する事業で、主として法律的独占の性質を有するもの。電力事業・水道事業の類。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほん【独占資本】

(monopoly capital)生産と資本を高度に集中することによって成立した大企業。カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形をとる。独占体。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

(monopoly capitalism)産業資本と銀行資本との融合によって金融寡頭支配が成立する資本主義の段階。

⇒どく‐せん【独占】

どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

他人の利害や立場を顧みず、自分一人だけが正しいと考える主義。

⇒どく‐ぜん【独善】

どくせん‐じょう【独擅場】‥ヂヤウ

その人だけが思うままに活躍できる所。ひとり舞台。誤って「独壇場どくだんじょう」ともいう。「彼の―に終わる」

⇒どく‐せん【独擅】

どくせん‐たい【独占体】

独占資本。また、その企業。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐てき【独占的】

独占しているさま。「―な権利」

⇒どく‐せん【独占】

と‐くそ【砥糞】

刃物をといだとき砥石にたまる、あかのようなもの。

どく‐そ【毒素】

生物によって作られ、動物体に毒作用を示す物質。主に高分子物質で、細菌性のものを菌体毒素、その他のものを動物性毒素・植物性毒素などと分ける。トキシン。

とく‐そう【禿瘡】‥サウ

円形脱毛症のこと。→脱毛症

とく‐そう【特捜】‥サウ

①特別捜査の略。

②特別捜査部のこと。東京・名古屋・大阪の地方検察庁に置かれ、政界・財界にわたる高度に政治的な事案などを扱う。

とく‐そう【特装】‥サウ

①特別な装丁。「豪華な―本」

②特別な装備。「―車両」

とく‐そう【特操】‥サウ

常に変わらない、みさお。不変のこころざし。森鴎外、舞姫「嗚呼ああ、何等の―なき心ぞ」

とく‐そう【得宗・徳宗】

(北条義時の法号を徳宗といったのによる)鎌倉幕府の執権となった北条氏の嫡統の当主。鎌倉後期、幕府の実質上の最高権力者。

⇒とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】

とく‐そう【得喪】‥サウ

得ることと失うこと。得失。

とく‐そう【徳宗】

①唐の第9代の帝。中国税制史上の一大変革とされる両税法を断行。一方、節度使の横暴と宦官の跋扈を招いた。(在位779〜805)(742〜805)

②清の第11代の帝。名は載湉さいてん。西太后の策謀により即位。康有為を登用、変法自強を進めようとしたが、1898年戊戌政変で幽閉。光緒帝。(在位1875〜1908)(1871〜1908)

とく‐そう【徳操】‥サウ

堅固で変わらない、みさお。

どく‐そう【毒草】‥サウ

有毒成分を含有する草本。有毒成分は主としてアルカロイド。ドクウツギ・シキミ・トリカブト・ドクゼリの類。〈日葡辞書〉→有毒植物

どく‐そう【独走】

①ただ一人で走ること。

②他を引き離して走ること。転じて、他と関係なく独自に行動すること。「―態勢にはいる」「軍部が―する」

どく‐そう【独奏】

一人で楽器を奏すること。ソロ。「バイオリン―」↔合奏

どく‐そう【独創】‥サウ

模倣によらず、自分ひとりの考えで独特のものを作り出すこと。「―性を発揮する」「―力」

⇒どくそう‐てき【独創的】

どくそう‐てき【独創的】‥サウ‥

これまでにないものを新しくつくり出すさま。「―な研究」

⇒どく‐そう【独創】

とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】‥リヤウ

執権北条氏の家督の所領。

⇒とく‐そう【得宗・徳宗】

とく‐そく【督促】

うながすこと。せき立てること。催促。特に、債務の履行を催促すること。「借金の―」「―状」

⇒とくそく‐てつづき【督促手続】

とくそく‐てつづき【督促手続】

一定金額の支払その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、債権者が通常の訴訟手続によらないで債務名義を獲得し得る簡易な手続。簡易裁判所に申請して行う。→支払い督促

⇒とく‐そく【督促】

トクソドン【Toxodon ラテン】

化石哺乳類の一つ。体長約3メートル。南アメリカ特有の有蹄類。約1万年前に絶滅。

どくソ‐ふかしん‐じょうやく【独ソ不可侵条約】‥デウ‥

1939年8月23日、ドイツ・ソ連間に締結された期限10年の不可侵条約。付属秘密議定書で東ヨーロッパにおける両国の勢力範囲を画定し、これに従って両国は同年9月ポーランドを分割した。41年6月ドイツ軍のソ連侵入によって破棄。

どく‐そん【独尊】

自分だけが他の誰よりも尊いとすること。「唯我ゆいが―」

とくだ【徳田】

姓氏の一つ。

⇒とくだ‐きゅういち【徳田球一】

⇒とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】

ドクター【doctor】

①博士。博士号。

②医者。医師。ドクトル。

③ドクター‐コースの略。

⇒ドクター‐コース

⇒ドクター‐ストップ

ドクター‐コース

(doctor course)大学院の博士課程。→大学院。

⇒ドクター【doctor】

ドクター‐ストップ

(和製語doctor stop)

①ボクシングで、試合中選手が負傷し、医師が試合続行不可能と認めて、レフェリーに試合中止を勧告すること。

②医師が、健康上の理由で患者の特定の行動を制限すること。

⇒ドクター【doctor】

とく‐たい【特待】

特別の待遇。他に異なる待遇。

⇒とくたい‐せい【特待生】

とく‐たい【得替・得代】

①国司・大番などが任期を終わり、替りを得て交代すること。

②当領主を替えて新領主を置くこと。また、領主がその所領を取り上げられること。

とく‐だい【特大】

特別に大きなこと。またそのもの。

とくだいじ【徳大寺】

堂上公家、清華せいがの一家。藤原北家閑院流。左大臣実能(1095〜1157)が京都衣笠に徳大寺を建立したのに始まる。有職故実・和歌に通じた平安末期の実定、後嵯峨院政の主柱となった鎌倉中期の実基は有名。

とくたい‐せい【特待生】

学校において、成績・人物優秀で、他の学生の模範であるため、授業料免除・学資給与などの特典を与えられた学生。

⇒とく‐たい【特待】

とくだ‐きゅういち【徳田球一】‥キウ‥

社会運動家・政治家。沖縄生れ。日大卒。弁護士となり、日本共産党の創立に参画。三‐一五事件で逮捕、在獄18年、第二次大戦後出獄して党を再建、書記長。1946年以来代議士。50年GHQの指令により公職追放、地下に潜行し中国で没。(1894〜1953)

徳田球一

撮影:田村 茂

とく‐せん【特撰】

①特に入念に作ること。また、作られたもの。

②念を入れて選び出したもの。

とく‐せん【特選】

①特別に選抜すること。特別に選抜されたもの。「―の服地」

②美術展覧会などで特に優秀と認めること。また、その作品。

とく‐せん【特薦】

特に推薦すること。

とく‐せん【得選】

①令制で、考課の対象となる官職。得考とくこう。

②采女うねめの中から選ばれた御厨子所みずしどころの女官で、食饌および雑事に従事したもの。とくせに。枕草子278「今は―乗せむとしつるに」

⇒とくせん‐こ【得選子】

とく‐せん【督戦】

部下を監督激励して戦わせること。

とく‐せん【徳銭】

(→)有徳銭うとくせんの略。

とく‐せん【牘箋】

手紙または詩歌などを書き記す用紙。用箋。

どく‐せん【毒腺】

毒液を分泌する腺。毒蛇では牙の基部にあり、唇腺の変化したもの。ハチ・サソリでは尾端に、クモでは上顎にある。

どく‐せん【毒箭】

(→)毒矢に同じ。

どく‐せん【独占】

①ひとりじめにすること。

②〔経〕(monopoly)市場における売手または買手がただ一人の状態。売手が一人のときを売手独占、買手が一人のときを買手独占という。

⇒どくせん‐かかく【独占価格】

⇒どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】

⇒どくせん‐じぎょう【独占事業】

⇒どくせん‐しほん【独占資本】

⇒どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

⇒どくせん‐たい【独占体】

⇒どくせん‐てき【独占的】

どく‐せん【独擅】

自分が思うままにふるまうこと。

⇒どくせん‐じょう【独擅場】

どく‐ぜん【独善】

①自分一人だけが善くあろうと思い、また努めること。

②自分だけが正しいと信じて、客観性を考えずにふるまうこと。ひとりよがり。「―的」「―に陥る」

⇒どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

どくせん‐かかく【独占価格】

独占体が市場を独占する時に成立する価格。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐きんし‐ほう【独占禁止法】‥ハフ

公正かつ自由な競争を促進する目的で、私的独占・カルテル等の不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止するとともに、公正取引委員会等による施行手続を規定する法律。経済民主化のために1947年に制定。正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」。略称、独禁法。

⇒どく‐せん【独占】

とくせん‐こ【得選子】

得選2を親しんで呼ぶ語。とくせにこ。神楽歌、得選子「―が閨なるや霜結ふ桧葉を」

⇒とく‐せん【得選】

どくせん‐じぎょう【独占事業】‥ゲフ

公衆の日常生活に不可欠なサービスを提供する事業で、主として法律的独占の性質を有するもの。電力事業・水道事業の類。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほん【独占資本】

(monopoly capital)生産と資本を高度に集中することによって成立した大企業。カルテル・トラスト・コンツェルンなどの形をとる。独占体。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐しほんしゅぎ【独占資本主義】

(monopoly capitalism)産業資本と銀行資本との融合によって金融寡頭支配が成立する資本主義の段階。

⇒どく‐せん【独占】

どくぜん‐しゅぎ【独善主義】

他人の利害や立場を顧みず、自分一人だけが正しいと考える主義。

⇒どく‐ぜん【独善】

どくせん‐じょう【独擅場】‥ヂヤウ

その人だけが思うままに活躍できる所。ひとり舞台。誤って「独壇場どくだんじょう」ともいう。「彼の―に終わる」

⇒どく‐せん【独擅】

どくせん‐たい【独占体】

独占資本。また、その企業。

⇒どく‐せん【独占】

どくせん‐てき【独占的】

独占しているさま。「―な権利」

⇒どく‐せん【独占】

と‐くそ【砥糞】

刃物をといだとき砥石にたまる、あかのようなもの。

どく‐そ【毒素】

生物によって作られ、動物体に毒作用を示す物質。主に高分子物質で、細菌性のものを菌体毒素、その他のものを動物性毒素・植物性毒素などと分ける。トキシン。

とく‐そう【禿瘡】‥サウ

円形脱毛症のこと。→脱毛症

とく‐そう【特捜】‥サウ

①特別捜査の略。

②特別捜査部のこと。東京・名古屋・大阪の地方検察庁に置かれ、政界・財界にわたる高度に政治的な事案などを扱う。

とく‐そう【特装】‥サウ

①特別な装丁。「豪華な―本」

②特別な装備。「―車両」

とく‐そう【特操】‥サウ

常に変わらない、みさお。不変のこころざし。森鴎外、舞姫「嗚呼ああ、何等の―なき心ぞ」

とく‐そう【得宗・徳宗】

(北条義時の法号を徳宗といったのによる)鎌倉幕府の執権となった北条氏の嫡統の当主。鎌倉後期、幕府の実質上の最高権力者。

⇒とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】

とく‐そう【得喪】‥サウ

得ることと失うこと。得失。

とく‐そう【徳宗】

①唐の第9代の帝。中国税制史上の一大変革とされる両税法を断行。一方、節度使の横暴と宦官の跋扈を招いた。(在位779〜805)(742〜805)

②清の第11代の帝。名は載湉さいてん。西太后の策謀により即位。康有為を登用、変法自強を進めようとしたが、1898年戊戌政変で幽閉。光緒帝。(在位1875〜1908)(1871〜1908)

とく‐そう【徳操】‥サウ

堅固で変わらない、みさお。

どく‐そう【毒草】‥サウ

有毒成分を含有する草本。有毒成分は主としてアルカロイド。ドクウツギ・シキミ・トリカブト・ドクゼリの類。〈日葡辞書〉→有毒植物

どく‐そう【独走】

①ただ一人で走ること。

②他を引き離して走ること。転じて、他と関係なく独自に行動すること。「―態勢にはいる」「軍部が―する」

どく‐そう【独奏】

一人で楽器を奏すること。ソロ。「バイオリン―」↔合奏

どく‐そう【独創】‥サウ

模倣によらず、自分ひとりの考えで独特のものを作り出すこと。「―性を発揮する」「―力」

⇒どくそう‐てき【独創的】

どくそう‐てき【独創的】‥サウ‥

これまでにないものを新しくつくり出すさま。「―な研究」

⇒どく‐そう【独創】

とくそう‐りょう【得宗領・徳宗領】‥リヤウ

執権北条氏の家督の所領。

⇒とく‐そう【得宗・徳宗】

とく‐そく【督促】

うながすこと。せき立てること。催促。特に、債務の履行を催促すること。「借金の―」「―状」

⇒とくそく‐てつづき【督促手続】

とくそく‐てつづき【督促手続】

一定金額の支払その他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求につき、債権者が通常の訴訟手続によらないで債務名義を獲得し得る簡易な手続。簡易裁判所に申請して行う。→支払い督促

⇒とく‐そく【督促】

トクソドン【Toxodon ラテン】

化石哺乳類の一つ。体長約3メートル。南アメリカ特有の有蹄類。約1万年前に絶滅。

どくソ‐ふかしん‐じょうやく【独ソ不可侵条約】‥デウ‥

1939年8月23日、ドイツ・ソ連間に締結された期限10年の不可侵条約。付属秘密議定書で東ヨーロッパにおける両国の勢力範囲を画定し、これに従って両国は同年9月ポーランドを分割した。41年6月ドイツ軍のソ連侵入によって破棄。

どく‐そん【独尊】

自分だけが他の誰よりも尊いとすること。「唯我ゆいが―」

とくだ【徳田】

姓氏の一つ。

⇒とくだ‐きゅういち【徳田球一】

⇒とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】

ドクター【doctor】

①博士。博士号。

②医者。医師。ドクトル。

③ドクター‐コースの略。

⇒ドクター‐コース

⇒ドクター‐ストップ

ドクター‐コース

(doctor course)大学院の博士課程。→大学院。

⇒ドクター【doctor】

ドクター‐ストップ

(和製語doctor stop)

①ボクシングで、試合中選手が負傷し、医師が試合続行不可能と認めて、レフェリーに試合中止を勧告すること。

②医師が、健康上の理由で患者の特定の行動を制限すること。

⇒ドクター【doctor】

とく‐たい【特待】

特別の待遇。他に異なる待遇。

⇒とくたい‐せい【特待生】

とく‐たい【得替・得代】

①国司・大番などが任期を終わり、替りを得て交代すること。

②当領主を替えて新領主を置くこと。また、領主がその所領を取り上げられること。

とく‐だい【特大】

特別に大きなこと。またそのもの。

とくだいじ【徳大寺】

堂上公家、清華せいがの一家。藤原北家閑院流。左大臣実能(1095〜1157)が京都衣笠に徳大寺を建立したのに始まる。有職故実・和歌に通じた平安末期の実定、後嵯峨院政の主柱となった鎌倉中期の実基は有名。

とくたい‐せい【特待生】

学校において、成績・人物優秀で、他の学生の模範であるため、授業料免除・学資給与などの特典を与えられた学生。

⇒とく‐たい【特待】

とくだ‐きゅういち【徳田球一】‥キウ‥

社会運動家・政治家。沖縄生れ。日大卒。弁護士となり、日本共産党の創立に参画。三‐一五事件で逮捕、在獄18年、第二次大戦後出獄して党を再建、書記長。1946年以来代議士。50年GHQの指令により公職追放、地下に潜行し中国で没。(1894〜1953)

徳田球一

撮影:田村 茂

⇒とくだ【徳田】

とく‐たく【徳沢】

徳化の余沢。めぐみ。恩沢。

どく‐たけ【毒茸】

有毒なきのこ。どくきのこ。

とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】‥シウ‥

小説家。本名、末雄。金沢生れ。四高中退。尾崎紅葉の門に入り、その没後、自然主義文学者として名を馳せる。晩年は私小説・心境小説に新生面をひらいた。作「足迹」「黴」「爛ただれ」「あらくれ」「仮装人物」など。未完の「縮図」が絶筆。(1871〜1943)

徳田秋声

提供:毎日新聞社

⇒とくだ【徳田】

とく‐たく【徳沢】

徳化の余沢。めぐみ。恩沢。

どく‐たけ【毒茸】

有毒なきのこ。どくきのこ。

とくだ‐しゅうせい【徳田秋声】‥シウ‥

小説家。本名、末雄。金沢生れ。四高中退。尾崎紅葉の門に入り、その没後、自然主義文学者として名を馳せる。晩年は私小説・心境小説に新生面をひらいた。作「足迹」「黴」「爛ただれ」「あらくれ」「仮装人物」など。未完の「縮図」が絶筆。(1871〜1943)

徳田秋声

提供:毎日新聞社

⇒とくだ【徳田】

どく‐だち【毒断ち】

病気の時、身体の害となり、または服薬のさまたげとなる飲食物を避けること。どくだて。昨日は今日の物語「医師くすし来り、…いろいろの―を書き付けけるに」

とく‐たつ【特達】

①特にすぐれていること。

②特別の達し。

とく‐だつ【得脱】

〔仏〕生死の苦しみを解脱げだつして涅槃ねはんに到ること。煩悩を断じて菩提を得ること。

どく‐だて【毒断て】

⇒どくだち

とく‐だね【特種】

新聞などで、その社だけが特に手に入れた記事材料。スクープ。「―をつかむ」

どく‐だみ【蕺草】

(毒を矯める・止める、の意。江戸時代中頃からの名称)ドクダミ科の多年草。雑草として各地に分布。茎は高さ15〜35センチメートル。地下茎を延ばして広がる。葉は心臓形で悪臭をもつ。初夏、茎頂に、4枚の白色の苞ほうのある棒状の花序に淡黄色の小花を密生。全草を乾したものは生薬の十薬じゅうやくで、漢方で消炎・解毒剤などとして用い、葉は腫物に貼布して有効という。ドクダメ。蕺菜しゅうさい。古名シブキ。〈[季]夏〉。書言字考節用集「羊麻草、ドクダミ」

どくだみ

⇒とくだ【徳田】

どく‐だち【毒断ち】

病気の時、身体の害となり、または服薬のさまたげとなる飲食物を避けること。どくだて。昨日は今日の物語「医師くすし来り、…いろいろの―を書き付けけるに」

とく‐たつ【特達】

①特にすぐれていること。

②特別の達し。

とく‐だつ【得脱】

〔仏〕生死の苦しみを解脱げだつして涅槃ねはんに到ること。煩悩を断じて菩提を得ること。

どく‐だて【毒断て】

⇒どくだち

とく‐だね【特種】

新聞などで、その社だけが特に手に入れた記事材料。スクープ。「―をつかむ」

どく‐だみ【蕺草】

(毒を矯める・止める、の意。江戸時代中頃からの名称)ドクダミ科の多年草。雑草として各地に分布。茎は高さ15〜35センチメートル。地下茎を延ばして広がる。葉は心臓形で悪臭をもつ。初夏、茎頂に、4枚の白色の苞ほうのある棒状の花序に淡黄色の小花を密生。全草を乾したものは生薬の十薬じゅうやくで、漢方で消炎・解毒剤などとして用い、葉は腫物に貼布して有効という。ドクダメ。蕺菜しゅうさい。古名シブキ。〈[季]夏〉。書言字考節用集「羊麻草、ドクダミ」

どくだみ

ドクダミ

撮影:関戸 勇

ドクダミ

撮影:関戸 勇

とく‐だわら【徳俵】‥ダハラ

相撲で、土俵の東西南北の中央に、俵の幅だけ外側にずらせておいてある俵。→土俵場ば(図)

とく‐だん【特段】

特別。格段。「―の計らい」

どく‐だん【独断】

①自分一人の意見で決断すること。独りぎめ。

②それほどの根拠もなく、自己の判断を下すこと。また、その判断。「―に陥る」

⇒どくだん‐せんこう【独断専行】

⇒どくだん‐てき【独断的】

⇒どくだん‐ろん【独断論】

どくだん‐じょう【独壇場】‥ヂヤウ

(「擅せん」の誤読からできた語)(→)「どくせんじょう(独擅場)」に同じ。

どくたん‐しょうけい【独湛性瑩】‥シヤウ‥

黄檗おうばく宗の僧。福建の人。法華経や楞厳経りょうごんぎょうに通じ、1654年(承応3)隠元に随待して来日。黄檗宗に浄土信仰を導入。念仏独湛。(1628〜1706)

どくだん‐せんこう【独断専行】‥カウ

自分の判断だけで、思いのままに事を行うこと。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐てき【独断的】

(dogmatic)

①カントの用語。認識能力の限界や本質を吟味せずに純粋な理性だけで実在が認識できるとする考え方。

②一般に、慎重な吟味を経ずに無批判的に何かを真理として主張するさま。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐ろん【独断論】

(dogmatism)

①カントの用語。認識能力の吟味を欠いた独断的な考え方による形而上学説を指す。↔批判主義。→独断的1。

②批判的な吟味を経ずに独断的な仕方でなされる主張。教条主義。

⇒どく‐だん【独断】

とく‐ち【徳治】

徳をもって国を治めること。また、その政治。

⇒とくち‐しゅぎ【徳治主義】

と‐ぐち【戸口】

戸の立ててある、家の出入口。「―に立つ」

どく‐ち【毒血】

病毒を含んだ血。悪血。

とくち‐しゅぎ【徳治主義】

徳をもって政治を行う考え方。有徳の君主・為政者が徳をもって人民を教化し、仁政を施すべきであるとする。中国の戦国時代から儒教の基本思想となる。↔法治主義

⇒とく‐ち【徳治】

とく‐ちゅう【特注】

「特別注文」の略。既製のサイズ・デザインなどとは違うものを、特に注文して作らせること。「―品」

とく‐ちょう【特長】‥チヤウ

特にすぐれたところ。特色。「―を生かす」

とく‐ちょう【特徴】

①他と異なって特別に目立つしるし。特色。「―のある顔立ち」

②[後漢書朗顗伝]特別に召し出して優遇すること。

⇒とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

〔他下一〕

特徴を持たせる。特徴とする。「日本文化を―・ける要素」

⇒とく‐ちょう【特徴】

ど‐くつ【土窟】

土のほらあな。つちあな。

どく‐つう【毒痛】

毒のために痛むこと。

とく‐つ・く【得つく・徳つく】

〔自四〕

利益・富が身に集まる。富裕になる。平家物語10「命いき給ふのみならず、―・いてぞ帰りのぼられける」

どく‐づ・く【毒突く】

〔他五〕

はげしく悪口をいう。毒舌をふるう。

どく‐つるたけ【毒鶴茸】

担子菌類の毒きのこ。傘は直径10センチメートル前後、やや平らに開き、高さ10〜15センチメートル。全体に純白色で、柄に「つば」、根もとに「つぼ」がある。夏から秋、各地の広葉樹林に生ずる。猛毒で、食べると致命的。

どくつるたけ

とく‐だわら【徳俵】‥ダハラ

相撲で、土俵の東西南北の中央に、俵の幅だけ外側にずらせておいてある俵。→土俵場ば(図)

とく‐だん【特段】

特別。格段。「―の計らい」

どく‐だん【独断】

①自分一人の意見で決断すること。独りぎめ。

②それほどの根拠もなく、自己の判断を下すこと。また、その判断。「―に陥る」

⇒どくだん‐せんこう【独断専行】

⇒どくだん‐てき【独断的】

⇒どくだん‐ろん【独断論】

どくだん‐じょう【独壇場】‥ヂヤウ

(「擅せん」の誤読からできた語)(→)「どくせんじょう(独擅場)」に同じ。

どくたん‐しょうけい【独湛性瑩】‥シヤウ‥

黄檗おうばく宗の僧。福建の人。法華経や楞厳経りょうごんぎょうに通じ、1654年(承応3)隠元に随待して来日。黄檗宗に浄土信仰を導入。念仏独湛。(1628〜1706)

どくだん‐せんこう【独断専行】‥カウ

自分の判断だけで、思いのままに事を行うこと。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐てき【独断的】

(dogmatic)

①カントの用語。認識能力の限界や本質を吟味せずに純粋な理性だけで実在が認識できるとする考え方。

②一般に、慎重な吟味を経ずに無批判的に何かを真理として主張するさま。

⇒どく‐だん【独断】

どくだん‐ろん【独断論】

(dogmatism)

①カントの用語。認識能力の吟味を欠いた独断的な考え方による形而上学説を指す。↔批判主義。→独断的1。

②批判的な吟味を経ずに独断的な仕方でなされる主張。教条主義。

⇒どく‐だん【独断】

とく‐ち【徳治】

徳をもって国を治めること。また、その政治。

⇒とくち‐しゅぎ【徳治主義】

と‐ぐち【戸口】

戸の立ててある、家の出入口。「―に立つ」

どく‐ち【毒血】

病毒を含んだ血。悪血。

とくち‐しゅぎ【徳治主義】

徳をもって政治を行う考え方。有徳の君主・為政者が徳をもって人民を教化し、仁政を施すべきであるとする。中国の戦国時代から儒教の基本思想となる。↔法治主義

⇒とく‐ち【徳治】

とく‐ちゅう【特注】

「特別注文」の略。既製のサイズ・デザインなどとは違うものを、特に注文して作らせること。「―品」

とく‐ちょう【特長】‥チヤウ

特にすぐれたところ。特色。「―を生かす」

とく‐ちょう【特徴】

①他と異なって特別に目立つしるし。特色。「―のある顔立ち」

②[後漢書朗顗伝]特別に召し出して優遇すること。

⇒とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

とくちょう‐づ・ける【特徴付ける】

〔他下一〕

特徴を持たせる。特徴とする。「日本文化を―・ける要素」

⇒とく‐ちょう【特徴】

ど‐くつ【土窟】

土のほらあな。つちあな。

どく‐つう【毒痛】

毒のために痛むこと。

とく‐つ・く【得つく・徳つく】

〔自四〕

利益・富が身に集まる。富裕になる。平家物語10「命いき給ふのみならず、―・いてぞ帰りのぼられける」

どく‐づ・く【毒突く】

〔他五〕

はげしく悪口をいう。毒舌をふるう。

どく‐つるたけ【毒鶴茸】

担子菌類の毒きのこ。傘は直径10センチメートル前後、やや平らに開き、高さ10〜15センチメートル。全体に純白色で、柄に「つば」、根もとに「つぼ」がある。夏から秋、各地の広葉樹林に生ずる。猛毒で、食べると致命的。

どくつるたけ

とく‐てい【特定】

特にそれと指定すること。特に定められていること。「誰と―できない」「―条件」

⇒とくてい‐いぞう【特定遺贈】

⇒とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】

⇒とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】

⇒とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

⇒とくてい‐ざいさん【特定財産】

⇒とくてい‐しっかん【特定疾患】

⇒とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】

⇒とくてい‐しょうけい【特定承継】

⇒とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】

⇒とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

⇒とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】

⇒とくてい‐ぶつ【特定物】

⇒とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

⇒とくてい‐めいがら【特定銘柄】

⇒とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】

とくてい‐いぞう【特定遺贈】‥ヰ‥

〔法〕特定の物や権利または一定額の金銭をその目的物とする遺贈。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】‥グワイ‥

日本の生態系に被害を及ぼすおそれがあるため、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって飼養・輸入等が規制されている生物。アライグマ・カミツキガメ・オオクチバス・セアカゴケグモ等。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】‥ビヤウヰン

高度な医療の提供・開発・評価・研修ができる病院。診療科・病床数・人員・施設などが一定の要件を満たし、厚生労働大臣が承認したもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、投資家が株式や債券の取得・処分時期などの運用方法や銘柄を指定できるもの。特金。→金銭信託→ファンド‐トラスト。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ざいさん【特定財産】

総財産のうち特に指定された一部の財産。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しっかん【特定疾患】

難病のうち、厚生労働省または地方公共団体が治療研究費として医療費の自己負担分を補助している疾患。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】‥ヂユウエウカウ‥

重要港湾のうち、外国貿易の増進上、特に重要な港湾で、政令で定めるもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうけい【特定承継】

他人から特定の権利を個々に取得すること。↔包括承継。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】‥シヤウ‥ハフ

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、態様に特徴のある取引を規律する法律。消費者保護の見地からの規定が多い。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

線引小切手の横線内に銀行名の記載のあるもの。特別横線おうせん小切手。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】‥クワツ‥ハフ‥

NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人としての認証を受けた団体。NPO法人。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ぶつ【特定物】

取引に際して、当事者が物の個性に着目して具体的に定めた物。何区何町何番地の何平方メートルの土地という類。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

整腸・虫歯予防など特定の効果を表示できる食品。1991年に制度化され、厚生労働省が認可する。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐めいがら【特定銘柄】

もと、証券取引所が特に指定した人気銘柄。市場の代表銘柄としてその動向は市場の趨勢すうせいを示し、寄付よりつきと引けには撃柝げきたく売買が行われた。→指定銘柄。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】‥イウ‥

郵便局の一種。もとの三等郵便局で、明治初年、地方の素封家の協力を得て設置した郵便取扱所に始まる。1941年に制定。比較的規模の小さいものが多い。

⇒とく‐てい【特定】

とく‐てん【特典】

①特別の儀式。

②特別の恩典。特別の待遇。「―を与える」「―に浴する」

とく‐てん【特点】

他の物と特にかわったところ。特異点。

とく‐てん【得点】

(競技・試験などで)点数や評点を得ること。また、得た点数・評点。「大量に―する」「高―」↔失点

とく‐でん【特電】

ある新聞社に特に送ってくる電報通信。主として外国特派員などの報道するもの。

とく‐でん【得田・徳田】

古代・中世、収穫があり、年貢を取得できる田地。定田じょうでんから損田を除いたもの。

とく‐と【篤と】

〔副〕

よくよく。念を入れて。つらつら。とっくりと。狂言、武悪「―分別をして見さしませ」。「―思案する」「―ご覧ください」

とく‐ど【得度】

〔仏〕

①生死の苦海を渡り、涅槃ねはんの彼岸に渡ること。

②剃髪して仏門に入ること。出家。→度縁

とく‐とう【禿頭】

はげあたま。〈運歩色葉集〉

⇒とくとう‐びょう【禿頭病】

とく‐とう【特等】

特別すぐれた等級。通常、一等のさらに上位のもの。「―に選ばれる」「―席」

とく‐どう【得道】‥ダウ

①道理を体得すること。

②仏道を修めてさとりをひらくこと。悟道を得ること。

③得心すること。傾城禁短気「世界に面白いといふもののないことを―すべし」

とくとう‐びょう【禿頭病】‥ビヤウ

頭髪が次第に脱落してはげとなる疾患。脂漏過多、栄養・神経の障害、寄生虫などで起こる。禿髪症。脱毛症。

⇒とく‐とう【禿頭】

とく‐とく

水・しずくなど、液体のしたたり落ちるさま。野ざらし紀行「今も―と雫落ちける」。「酒を―とつぐ」

とく‐とく【得得】

得意なさま。したり顔なさま。「―として語る」

とく‐とく【疾く疾く】

はやくはやく。大いそぎで。今すぐに。源氏物語浮舟「なほ―参りなむ」

どく‐とく【独特】

そのものだけが特に持っていること。「―な語り口」「―のやり方」

どく‐とく【独得】

①その人ばかり会得して、他人の企て及ばないこと。「―の技術」

②(→)独特に同じ。

どく‐どく

液体の盛んに流れ出るさま。

どくどく‐し・い【毒毒しい】

〔形〕[文]どくどく・し(シク)

①毒を含んでいるようである。

②悪意を含んでいるさまである。にくにくしい。「―・い言い方」

③淡泊でない。しつこい。くどい。「―・い化粧」

とく‐てい【特定】

特にそれと指定すること。特に定められていること。「誰と―できない」「―条件」

⇒とくてい‐いぞう【特定遺贈】

⇒とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】

⇒とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】

⇒とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

⇒とくてい‐ざいさん【特定財産】

⇒とくてい‐しっかん【特定疾患】

⇒とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】

⇒とくてい‐しょうけい【特定承継】

⇒とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】

⇒とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

⇒とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】

⇒とくてい‐ぶつ【特定物】

⇒とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

⇒とくてい‐めいがら【特定銘柄】

⇒とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】

とくてい‐いぞう【特定遺贈】‥ヰ‥

〔法〕特定の物や権利または一定額の金銭をその目的物とする遺贈。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐がいらい‐せいぶつ【特定外来生物】‥グワイ‥

日本の生態系に被害を及ぼすおそれがあるため、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって飼養・輸入等が規制されている生物。アライグマ・カミツキガメ・オオクチバス・セアカゴケグモ等。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きのう‐びょういん【特定機能病院】‥ビヤウヰン

高度な医療の提供・開発・評価・研修ができる病院。診療科・病床数・人員・施設などが一定の要件を満たし、厚生労働大臣が承認したもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐きんせん‐しんたく【特定金銭信託】

金銭信託のうち、投資家が株式や債券の取得・処分時期などの運用方法や銘柄を指定できるもの。特金。→金銭信託→ファンド‐トラスト。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ざいさん【特定財産】

総財産のうち特に指定された一部の財産。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しっかん【特定疾患】

難病のうち、厚生労働省または地方公共団体が治療研究費として医療費の自己負担分を補助している疾患。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐じゅうよう‐こうわん【特定重要港湾】‥ヂユウエウカウ‥

重要港湾のうち、外国貿易の増進上、特に重要な港湾で、政令で定めるもの。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうけい【特定承継】

他人から特定の権利を個々に取得すること。↔包括承継。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐しょうとりひき‐ほう【特定商取引法】‥シヤウ‥ハフ

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、態様に特徴のある取引を規律する法律。消費者保護の見地からの規定が多い。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐せんびきこぎって【特定線引小切手】

線引小切手の横線内に銀行名の記載のあるもの。特別横線おうせん小切手。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ひえいりかつどう‐ほうじん【特定非営利活動法人】‥クワツ‥ハフ‥

NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人としての認証を受けた団体。NPO法人。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ぶつ【特定物】

取引に際して、当事者が物の個性に着目して具体的に定めた物。何区何町何番地の何平方メートルの土地という類。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ほけんよう‐しょくひん【特定保健用食品】

整腸・虫歯予防など特定の効果を表示できる食品。1991年に制度化され、厚生労働省が認可する。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐めいがら【特定銘柄】

もと、証券取引所が特に指定した人気銘柄。市場の代表銘柄としてその動向は市場の趨勢すうせいを示し、寄付よりつきと引けには撃柝げきたく売買が行われた。→指定銘柄。

⇒とく‐てい【特定】

とくてい‐ゆうびんきょく【特定郵便局】‥イウ‥

郵便局の一種。もとの三等郵便局で、明治初年、地方の素封家の協力を得て設置した郵便取扱所に始まる。1941年に制定。比較的規模の小さいものが多い。

⇒とく‐てい【特定】

とく‐てん【特典】

①特別の儀式。

②特別の恩典。特別の待遇。「―を与える」「―に浴する」

とく‐てん【特点】

他の物と特にかわったところ。特異点。

とく‐てん【得点】

(競技・試験などで)点数や評点を得ること。また、得た点数・評点。「大量に―する」「高―」↔失点

とく‐でん【特電】

ある新聞社に特に送ってくる電報通信。主として外国特派員などの報道するもの。

とく‐でん【得田・徳田】

古代・中世、収穫があり、年貢を取得できる田地。定田じょうでんから損田を除いたもの。

とく‐と【篤と】

〔副〕

よくよく。念を入れて。つらつら。とっくりと。狂言、武悪「―分別をして見さしませ」。「―思案する」「―ご覧ください」

とく‐ど【得度】

〔仏〕

①生死の苦海を渡り、涅槃ねはんの彼岸に渡ること。

②剃髪して仏門に入ること。出家。→度縁

とく‐とう【禿頭】

はげあたま。〈運歩色葉集〉

⇒とくとう‐びょう【禿頭病】

とく‐とう【特等】

特別すぐれた等級。通常、一等のさらに上位のもの。「―に選ばれる」「―席」

とく‐どう【得道】‥ダウ

①道理を体得すること。

②仏道を修めてさとりをひらくこと。悟道を得ること。

③得心すること。傾城禁短気「世界に面白いといふもののないことを―すべし」

とくとう‐びょう【禿頭病】‥ビヤウ

頭髪が次第に脱落してはげとなる疾患。脂漏過多、栄養・神経の障害、寄生虫などで起こる。禿髪症。脱毛症。

⇒とく‐とう【禿頭】

とく‐とく

水・しずくなど、液体のしたたり落ちるさま。野ざらし紀行「今も―と雫落ちける」。「酒を―とつぐ」

とく‐とく【得得】

得意なさま。したり顔なさま。「―として語る」

とく‐とく【疾く疾く】

はやくはやく。大いそぎで。今すぐに。源氏物語浮舟「なほ―参りなむ」

どく‐とく【独特】

そのものだけが特に持っていること。「―な語り口」「―のやり方」

どく‐とく【独得】

①その人ばかり会得して、他人の企て及ばないこと。「―の技術」

②(→)独特に同じ。

どく‐どく

液体の盛んに流れ出るさま。

どくどく‐し・い【毒毒しい】

〔形〕[文]どくどく・し(シク)

①毒を含んでいるようである。

②悪意を含んでいるさまである。にくにくしい。「―・い言い方」

③淡泊でない。しつこい。くどい。「―・い化粧」

広辞苑 ページ 14080 での【○読書百遍義自ずから見る】単語。