複数辞典一括検索+![]()

![]()

○倶に天を戴かずともにてんをいただかず🔗⭐🔉

○倶に天を戴かずともにてんをいただかず

(「不倶戴天ふぐたいてん」の訓読)相手を殺すか相手に殺されるか、一緒にはこの世に生きていない。どうしても生かしておけない深いうらみをいう。

⇒とも‐に【共に・倶に】

とも‐ぬの【共布】

(→)「ともぎれ」に同じ。

とも‐ね【共音】

共に声を立てること。共に鳴く声。南総里見八犬伝36「稚児おさなごも、―立てぞ泣叫ぶ」

とも‐ね【共寝】

共に一つ寝床に寝ること。同衾どうきん。

とも‐ね【鞆音】

弓を射る時に、弦が鞆にふれて鳴る響。永久百首「春さればかた矢たばさみ―うち」

ともの【友野】

姓氏の一つ。

⇒ともの‐かしゅう【友野霞舟】

とも‐の‐うら【鞆ノ浦】

広島県福山市南部にある海岸。仙酔せんすい島・弁天べんてん島などの島々を含む景勝地。

とも‐の‐お【伴の緒・伴の男】‥ヲ

一定の職業で朝廷に仕える人。特に、男子。万葉集7「靫ゆき懸くる―」

ともの‐かしゅう【友野霞舟】‥シウ

江戸後期の漢詩人。江戸の人。野村篁園に学び、昌平黌しょうへいこう教授や甲府徽典館きてんかんの学頭を歴任。昌平黌の関係者たちと詩社を結び、幕末詩壇の一角を形成。編著「 朝詩薈きちょうしわい」「霞舟先生詩集」など。(1791〜1849)

⇒ともの【友野】

とも‐の‐べ【伴部】

部下の兵士ら。万葉集6「山のそき野のそき見よと―を班あかちつかはし」

ども‐の‐またへい【吃の又平】

近松門左衛門作の浄瑠璃「傾城反魂香けいせいはんごんこう」とその改作「名筆傾城鑑」(吉田冠子ら合作。1752年初演)に登場する絵師。手水鉢に自画像を描くと念力が徹して墨痕が石の裏へ透る。土佐将監しょうげんはその筆力に感じて土佐光起の名を与える。岩佐又兵衛がモデルという。吃又どもまた。

とも‐の‐みやつこ【伴造・友造】

大和政権に奉仕した品部しなべの統率者。朝廷付近に住む品部を統率して出仕する家柄は、一般に造みやつこの姓かばねを持つ。

とも‐の‐みやつこ【伴部・伴御奴】

⇒ともべ。拾遺和歌集雑春「殿守の―心あらば」

とも‐の‐よしお【伴善男】‥ヲ

平安初期の貴族。弁舌に優れ、大納言となって権勢を振るう。左大臣源信まことと争い、866年(貞観8)応天門放火の犯人として捕らえられ、伊豆に流罪。(809〜868)

⇒とも【伴】

とも‐ばこ【共箱】

箱に納めた書画骨董こっとうで、作者自身が記した箱書はこがきがその箱の蓋の表か裏に作品と共にあること。また、その箱。作品が本物である証拠として重視される。

とも‐ばたらき【共働き】

(「共稼ぎ」の語感を嫌って出来た語)(→)「共稼ぎ」に同じ。

ともばやし【伴林】

姓氏の一つ。

⇒ともばやし‐みつひら【伴林光平】

とも‐ばやし【供ばやし】

(トモハヤシとも)お供。日本永代蔵1「―・能・舟遊びにも召し連れられ」

ともばやし‐みつひら【伴林光平】

(誤ってバンバヤシとも)幕末の志士・国学者・歌人。河内の人。国学を加納諸平・伴信友に学ぶ。天誅組に加わり捕らえられ斬罪。著「南山踏雲録」「野山のなげき」など(1813〜1864)

⇒ともばやし【伴林】

ともばら

(→)「ばら肉」に同じ。中ばらと外ばらとを合わせていう。→牛肉(図)

とも‐ばら【供腹】

(→)追腹おいばらに同じ。

とも‐ばん【供番】

供をする番に当たること。また、その人。

とも‐びき【友引】

暦注の六輝の一つ。相引で勝負なしという日。朝晩は吉、昼は凶とする。俗信で、友を引くとして、この日葬式を営むことを忌む。友引日。

とも‐びと【供人】

ともの人。従者。皇極紀(岩崎本)平安中期点「従者トモ人」

ともひら‐しんのう【具平親王】‥ワウ

村上天皇の皇子。通称は六条宮・千種ちくさ殿・後中書王。二品中務卿に任。慶滋保胤よししげのやすたねに師事、詩歌・音律に長じ、陰陽道おんようどう・医術にも通じた。著「弘決外典鈔ぐけつげてんしょう」など。(964〜1009)

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

とも‐ぶね【友船・伴船】

①つれだって行く船。本船に伴って行く船。新撰六帖3「―は筑紫も伊勢も漕ぎあひのおなじとまりに浮き寝をぞする」

②同じ船に共に乗ること。相乗りの船。

とも‐ぶれ【供触れ】

貴人が通る前に、供の者が前触れをすること。転じて、行くことを前もって知らせること。

とも‐へ【艫舳】

舟の、ともとへさき。

とも‐べ【伴部】

律令制の官庁の下級役人の一種。品部しなべ・雑戸ざっこを指揮・管理する。主殿寮とのもりょうの殿部とのもり・とのべなど各種あり、多く世襲的に特定の仕事を行なった。下役人。とものみやつこ。はんぶ。

とも‐べ【品部】

⇒しなべ

とも‐べや【供部屋】

供人の詰めている部屋。

とも‐ぼし【氐宿】

〔天〕二十八宿の一つ。天秤座てんびんざの首星を含む東部。氐てい。

とも‐ほしょう【友補償】‥シヤウ

国際関係・資源減少等のため操業していた漁船の一部を減船せざるをえない時に、減船の対象となった船主に対する廃業補償金の全部または一部を、残った同業者が負担し合うこと。

ども‐また【吃又】

「吃どもの又平」の略称。また、その登場する巻の略称。

とも‐まち【供待】

①供として来て門口などで主人の帰りを待っていること。また、その人。

②来客の供人などを待たせておくために門口に設けた休息所。

とも‐まつ‐ゆき【友待つ雪】

次の雪の降るまで消えずに残っている雪。源氏物語若菜上「―のほのかに残れる上に」

とも‐まわり【供回り】‥マハリ

供人のむれ。供の人々。供勢。

とも‐め‐わらわ【従女】‥ワラハ

采女うねめに従って召し使われる女。孝徳紀「采女…従丁ともよほろ一人、―二人」

と‐もも【外股】

股の外側。そともも。〈日葡辞書〉

とも‐やぐら【艫櫓】

船のとも(船尾)の方に設けた櫓。

ともやっこ【供奴】

歌舞伎舞踊。長唄。七変化の「拙筆力七以呂波にじりがきななついろは」の一部。2世瀬川如皐作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1828年(文政11)2代中村芝翫しかん(4代中村歌右衛門)初演。郭通いの供をする奴の舞踊。芝翫奴とも。

とも‐よほろ【従丁】

采女うねめに従って召し使われる男。→従女ともめわらわ

ともらい【弔い】トモラヒ

トムライの転。

ともら・う【弔ふ】トモラフ

〔他四〕

トムラウの転。

どもり【吃り】

どもること。また、その人。→吃音きつおん

ど‐もり【土盛り】

工事などで、他所から土を運んできて、盛り上げること。地盛り。

ど‐もり【度盛り】

温度計などの度数を示す目盛り。

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ども・る【吃る】

〔自五〕

ものをなめらかに言えず、つかえたり、声が出にくかったりする。〈文明本節用集〉

ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

イギリスの数学者。インド生れ。ロンドン大学教授。ロンドン数学会を創立。確率論・論理学に業績を残す。(1806〜1871)

⇒ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】

ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】‥ハフ‥

〔数〕二つの集合A、Bについて、AとBの和集合(または積集合)の補集合は、A、Bそれぞれの補集合の積集合(または和集合)に等しいという法則。すなわち

(A∪B)c=Ac∩Bc,

(A∩B)c=Ac∪Bc

⇒ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

とも‐ろ【艫艪・艫櫓】

4梃以上の艪を備えた和船で、最もとも(船尾)に近い艪。また、その漕ぎ手。

ともん【図們】

(Tumen)中国吉林省の東部、図們江(豆満江)西岸の都市。長図鉄道・牡図鉄道の終点で、朝鮮との国境貿易の門戸。人口13万2千(2000)。

と‐もん【都門】

都の入口。転じて、都の内。みやこ。

どもん【土門】

姓氏の一つ。

⇒どもん‐けん【土門拳】

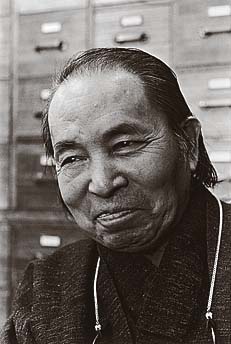

どもん‐けん【土門拳】

写真家。酒田市生れ。報道写真集「従軍看護婦」「筑豊のこどもたち」、日本文化の美を追求した「古寺巡礼」「室生寺」など。(1909〜1990)

土門拳

撮影:田村 茂

朝詩薈きちょうしわい」「霞舟先生詩集」など。(1791〜1849)

⇒ともの【友野】

とも‐の‐べ【伴部】

部下の兵士ら。万葉集6「山のそき野のそき見よと―を班あかちつかはし」

ども‐の‐またへい【吃の又平】

近松門左衛門作の浄瑠璃「傾城反魂香けいせいはんごんこう」とその改作「名筆傾城鑑」(吉田冠子ら合作。1752年初演)に登場する絵師。手水鉢に自画像を描くと念力が徹して墨痕が石の裏へ透る。土佐将監しょうげんはその筆力に感じて土佐光起の名を与える。岩佐又兵衛がモデルという。吃又どもまた。

とも‐の‐みやつこ【伴造・友造】

大和政権に奉仕した品部しなべの統率者。朝廷付近に住む品部を統率して出仕する家柄は、一般に造みやつこの姓かばねを持つ。

とも‐の‐みやつこ【伴部・伴御奴】

⇒ともべ。拾遺和歌集雑春「殿守の―心あらば」

とも‐の‐よしお【伴善男】‥ヲ

平安初期の貴族。弁舌に優れ、大納言となって権勢を振るう。左大臣源信まことと争い、866年(貞観8)応天門放火の犯人として捕らえられ、伊豆に流罪。(809〜868)

⇒とも【伴】

とも‐ばこ【共箱】

箱に納めた書画骨董こっとうで、作者自身が記した箱書はこがきがその箱の蓋の表か裏に作品と共にあること。また、その箱。作品が本物である証拠として重視される。

とも‐ばたらき【共働き】

(「共稼ぎ」の語感を嫌って出来た語)(→)「共稼ぎ」に同じ。

ともばやし【伴林】

姓氏の一つ。

⇒ともばやし‐みつひら【伴林光平】

とも‐ばやし【供ばやし】

(トモハヤシとも)お供。日本永代蔵1「―・能・舟遊びにも召し連れられ」

ともばやし‐みつひら【伴林光平】

(誤ってバンバヤシとも)幕末の志士・国学者・歌人。河内の人。国学を加納諸平・伴信友に学ぶ。天誅組に加わり捕らえられ斬罪。著「南山踏雲録」「野山のなげき」など(1813〜1864)

⇒ともばやし【伴林】

ともばら

(→)「ばら肉」に同じ。中ばらと外ばらとを合わせていう。→牛肉(図)

とも‐ばら【供腹】

(→)追腹おいばらに同じ。

とも‐ばん【供番】

供をする番に当たること。また、その人。

とも‐びき【友引】

暦注の六輝の一つ。相引で勝負なしという日。朝晩は吉、昼は凶とする。俗信で、友を引くとして、この日葬式を営むことを忌む。友引日。

とも‐びと【供人】

ともの人。従者。皇極紀(岩崎本)平安中期点「従者トモ人」

ともひら‐しんのう【具平親王】‥ワウ

村上天皇の皇子。通称は六条宮・千種ちくさ殿・後中書王。二品中務卿に任。慶滋保胤よししげのやすたねに師事、詩歌・音律に長じ、陰陽道おんようどう・医術にも通じた。著「弘決外典鈔ぐけつげてんしょう」など。(964〜1009)

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

とも‐ぶね【友船・伴船】

①つれだって行く船。本船に伴って行く船。新撰六帖3「―は筑紫も伊勢も漕ぎあひのおなじとまりに浮き寝をぞする」

②同じ船に共に乗ること。相乗りの船。

とも‐ぶれ【供触れ】

貴人が通る前に、供の者が前触れをすること。転じて、行くことを前もって知らせること。

とも‐へ【艫舳】

舟の、ともとへさき。

とも‐べ【伴部】

律令制の官庁の下級役人の一種。品部しなべ・雑戸ざっこを指揮・管理する。主殿寮とのもりょうの殿部とのもり・とのべなど各種あり、多く世襲的に特定の仕事を行なった。下役人。とものみやつこ。はんぶ。

とも‐べ【品部】

⇒しなべ

とも‐べや【供部屋】

供人の詰めている部屋。

とも‐ぼし【氐宿】

〔天〕二十八宿の一つ。天秤座てんびんざの首星を含む東部。氐てい。

とも‐ほしょう【友補償】‥シヤウ

国際関係・資源減少等のため操業していた漁船の一部を減船せざるをえない時に、減船の対象となった船主に対する廃業補償金の全部または一部を、残った同業者が負担し合うこと。

ども‐また【吃又】

「吃どもの又平」の略称。また、その登場する巻の略称。

とも‐まち【供待】

①供として来て門口などで主人の帰りを待っていること。また、その人。

②来客の供人などを待たせておくために門口に設けた休息所。

とも‐まつ‐ゆき【友待つ雪】

次の雪の降るまで消えずに残っている雪。源氏物語若菜上「―のほのかに残れる上に」

とも‐まわり【供回り】‥マハリ

供人のむれ。供の人々。供勢。

とも‐め‐わらわ【従女】‥ワラハ

采女うねめに従って召し使われる女。孝徳紀「采女…従丁ともよほろ一人、―二人」

と‐もも【外股】

股の外側。そともも。〈日葡辞書〉

とも‐やぐら【艫櫓】

船のとも(船尾)の方に設けた櫓。

ともやっこ【供奴】

歌舞伎舞踊。長唄。七変化の「拙筆力七以呂波にじりがきななついろは」の一部。2世瀬川如皐作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1828年(文政11)2代中村芝翫しかん(4代中村歌右衛門)初演。郭通いの供をする奴の舞踊。芝翫奴とも。

とも‐よほろ【従丁】

采女うねめに従って召し使われる男。→従女ともめわらわ

ともらい【弔い】トモラヒ

トムライの転。

ともら・う【弔ふ】トモラフ

〔他四〕

トムラウの転。

どもり【吃り】

どもること。また、その人。→吃音きつおん

ど‐もり【土盛り】

工事などで、他所から土を運んできて、盛り上げること。地盛り。

ど‐もり【度盛り】

温度計などの度数を示す目盛り。

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ども・る【吃る】

〔自五〕

ものをなめらかに言えず、つかえたり、声が出にくかったりする。〈文明本節用集〉

ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

イギリスの数学者。インド生れ。ロンドン大学教授。ロンドン数学会を創立。確率論・論理学に業績を残す。(1806〜1871)

⇒ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】

ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】‥ハフ‥

〔数〕二つの集合A、Bについて、AとBの和集合(または積集合)の補集合は、A、Bそれぞれの補集合の積集合(または和集合)に等しいという法則。すなわち

(A∪B)c=Ac∩Bc,

(A∩B)c=Ac∪Bc

⇒ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

とも‐ろ【艫艪・艫櫓】

4梃以上の艪を備えた和船で、最もとも(船尾)に近い艪。また、その漕ぎ手。

ともん【図們】

(Tumen)中国吉林省の東部、図們江(豆満江)西岸の都市。長図鉄道・牡図鉄道の終点で、朝鮮との国境貿易の門戸。人口13万2千(2000)。

と‐もん【都門】

都の入口。転じて、都の内。みやこ。

どもん【土門】

姓氏の一つ。

⇒どもん‐けん【土門拳】

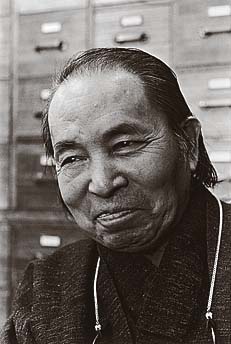

どもん‐けん【土門拳】

写真家。酒田市生れ。報道写真集「従軍看護婦」「筑豊のこどもたち」、日本文化の美を追求した「古寺巡礼」「室生寺」など。(1909〜1990)

土門拳

撮影:田村 茂

⇒どもん【土門】

と‐や【鳥屋】

①鳥を飼っておく小屋。鳥小屋。肥前風土記「―をこの郷に造り、くさぐさの鳥を取り集めて養かひなつけて」

②(その間、鳥屋籠りするからいう)鷹の羽毛が夏の末に抜けかわること。

③(鷹の羽毛が抜け落ちるのにたとえて)遊女が梅毒にかかり、毛が抜けて薄くなること。また、遊女の患う梅毒にいう。傾城禁短気「―をせざる中は、本色の遊女とせず」

④歌舞伎劇場で、役者が花道から舞台へ出る前に小憩する部屋。揚幕の後ろにある。

⑤旅回りの役者や芸人などが、客入りが悪くて宿屋に閉じこもっていること。

⇒鳥屋に就く

と‐や

(トは格助詞、ヤは係助詞。「とやいふ」の略で、文末に用いる)

①…とかいうことだ。今昔物語集1「帰り去りにけりとなむ語り伝へたる―」

②…というのか。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「なに、父上は行方も知れず、この山におはせぬ―」

どや

(隠語。「やど」の倒語)宿屋。簡易旅館。「―街」

とや‐いり【鳥屋入り】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル

〔自四〕

鳥屋にいる鷹の羽毛が抜けかわる。とかえる。後拾遺和歌集冬「―・る白斑の鷹のこゐをなみ」

と‐や‐かく

〔副〕

(「兎や角」と当て字)かれこれと。なんのかのと。とやこう。好色一代男2「―ひまのいるこそおかし」。「他人に―言われる筋合はない」

⇒とやかく‐や‐と

とやかく‐や‐と

ああしようかこうしようかと。なんのかのと。とやこうやと。源氏物語葵「―おぼしあつかひきこえさせ給へるさま」

⇒と‐や‐かく

とや‐がけ【鳥屋掛け】

鳥屋を掛けつくること。また、その鳥屋。

ど‐やき【土焼】

つちやき。すやき。

どや・く

〔自四〕

大声で騒ぐ。わめく。どなる。好色五人女3「その女無常の起る程―・きて笑ひける」

どや‐くや

混雑するさま。どさくさ。

⇒どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

混雑にまぎれること。どさくさまぎれ。浄瑠璃、傾城反魂香「どつと笑ひの―尽きせぬ妹背となり給ふ」

⇒どや‐くや

と‐や‐こう‥カウ

〔副〕

(トヤカクの音便)かれこれと。いろいろと。

⇒とやこう‐や‐と

とやこう‐や‐と‥カウ‥

(→)「とやかくやと」に同じ。

⇒と‐や‐こう

とや‐ごもり【鳥屋籠り】

鷹が夏の末に羽毛の抜けかわる間、鳥屋にこもっていること。とやいり。とやぶみ。

どやし‐つ・ける【どやし付ける】

〔他下一〕

①強く打つ。なぐりつける。「景気づけに背中を―・ける」

②強く叱る。どなりつける。

どや・す

〔他五〕

①打つ。なぐる。東海道中膝栗毛5「ヱヽけたいなやつじや。のうてん―・いてこまそかい」

②どなりつける。「上司に―・される」

とや‐だか【鳥屋鷹】

鳥屋籠りをする鷹。

とや‐だし【鳥屋出し】

鳥屋籠りした鷹を鳥屋から出すこと。夫木和歌抄18「暮れぬともはつ―のはし鷹をひとよりいかが合はせざるべき」

ど‐やつ【何奴】

〔代〕

(不定称)どのやつ。なにやつ。どいつ。

とや‐で【鳥屋出】

鷹が羽毛の抜けかわった後、鳥屋から出ること。夫木和歌抄27「いかにせむ―の鷹のあふこともまれなる恋にかかりそめては」

どや‐どや

大勢の人が一団となって騒がしく出入りするさま。「―と出て行く」

⇒どもん【土門】

と‐や【鳥屋】

①鳥を飼っておく小屋。鳥小屋。肥前風土記「―をこの郷に造り、くさぐさの鳥を取り集めて養かひなつけて」

②(その間、鳥屋籠りするからいう)鷹の羽毛が夏の末に抜けかわること。

③(鷹の羽毛が抜け落ちるのにたとえて)遊女が梅毒にかかり、毛が抜けて薄くなること。また、遊女の患う梅毒にいう。傾城禁短気「―をせざる中は、本色の遊女とせず」

④歌舞伎劇場で、役者が花道から舞台へ出る前に小憩する部屋。揚幕の後ろにある。

⑤旅回りの役者や芸人などが、客入りが悪くて宿屋に閉じこもっていること。

⇒鳥屋に就く

と‐や

(トは格助詞、ヤは係助詞。「とやいふ」の略で、文末に用いる)

①…とかいうことだ。今昔物語集1「帰り去りにけりとなむ語り伝へたる―」

②…というのか。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「なに、父上は行方も知れず、この山におはせぬ―」

どや

(隠語。「やど」の倒語)宿屋。簡易旅館。「―街」

とや‐いり【鳥屋入り】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル

〔自四〕

鳥屋にいる鷹の羽毛が抜けかわる。とかえる。後拾遺和歌集冬「―・る白斑の鷹のこゐをなみ」

と‐や‐かく

〔副〕

(「兎や角」と当て字)かれこれと。なんのかのと。とやこう。好色一代男2「―ひまのいるこそおかし」。「他人に―言われる筋合はない」

⇒とやかく‐や‐と

とやかく‐や‐と

ああしようかこうしようかと。なんのかのと。とやこうやと。源氏物語葵「―おぼしあつかひきこえさせ給へるさま」

⇒と‐や‐かく

とや‐がけ【鳥屋掛け】

鳥屋を掛けつくること。また、その鳥屋。

ど‐やき【土焼】

つちやき。すやき。

どや・く

〔自四〕

大声で騒ぐ。わめく。どなる。好色五人女3「その女無常の起る程―・きて笑ひける」

どや‐くや

混雑するさま。どさくさ。

⇒どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

混雑にまぎれること。どさくさまぎれ。浄瑠璃、傾城反魂香「どつと笑ひの―尽きせぬ妹背となり給ふ」

⇒どや‐くや

と‐や‐こう‥カウ

〔副〕

(トヤカクの音便)かれこれと。いろいろと。

⇒とやこう‐や‐と

とやこう‐や‐と‥カウ‥

(→)「とやかくやと」に同じ。

⇒と‐や‐こう

とや‐ごもり【鳥屋籠り】

鷹が夏の末に羽毛の抜けかわる間、鳥屋にこもっていること。とやいり。とやぶみ。

どやし‐つ・ける【どやし付ける】

〔他下一〕

①強く打つ。なぐりつける。「景気づけに背中を―・ける」

②強く叱る。どなりつける。

どや・す

〔他五〕

①打つ。なぐる。東海道中膝栗毛5「ヱヽけたいなやつじや。のうてん―・いてこまそかい」

②どなりつける。「上司に―・される」

とや‐だか【鳥屋鷹】

鳥屋籠りをする鷹。

とや‐だし【鳥屋出し】

鳥屋籠りした鷹を鳥屋から出すこと。夫木和歌抄18「暮れぬともはつ―のはし鷹をひとよりいかが合はせざるべき」

ど‐やつ【何奴】

〔代〕

(不定称)どのやつ。なにやつ。どいつ。

とや‐で【鳥屋出】

鷹が羽毛の抜けかわった後、鳥屋から出ること。夫木和歌抄27「いかにせむ―の鷹のあふこともまれなる恋にかかりそめては」

どや‐どや

大勢の人が一団となって騒がしく出入りするさま。「―と出て行く」

朝詩薈きちょうしわい」「霞舟先生詩集」など。(1791〜1849)

⇒ともの【友野】

とも‐の‐べ【伴部】

部下の兵士ら。万葉集6「山のそき野のそき見よと―を班あかちつかはし」

ども‐の‐またへい【吃の又平】

近松門左衛門作の浄瑠璃「傾城反魂香けいせいはんごんこう」とその改作「名筆傾城鑑」(吉田冠子ら合作。1752年初演)に登場する絵師。手水鉢に自画像を描くと念力が徹して墨痕が石の裏へ透る。土佐将監しょうげんはその筆力に感じて土佐光起の名を与える。岩佐又兵衛がモデルという。吃又どもまた。

とも‐の‐みやつこ【伴造・友造】

大和政権に奉仕した品部しなべの統率者。朝廷付近に住む品部を統率して出仕する家柄は、一般に造みやつこの姓かばねを持つ。

とも‐の‐みやつこ【伴部・伴御奴】

⇒ともべ。拾遺和歌集雑春「殿守の―心あらば」

とも‐の‐よしお【伴善男】‥ヲ

平安初期の貴族。弁舌に優れ、大納言となって権勢を振るう。左大臣源信まことと争い、866年(貞観8)応天門放火の犯人として捕らえられ、伊豆に流罪。(809〜868)

⇒とも【伴】

とも‐ばこ【共箱】

箱に納めた書画骨董こっとうで、作者自身が記した箱書はこがきがその箱の蓋の表か裏に作品と共にあること。また、その箱。作品が本物である証拠として重視される。

とも‐ばたらき【共働き】

(「共稼ぎ」の語感を嫌って出来た語)(→)「共稼ぎ」に同じ。

ともばやし【伴林】

姓氏の一つ。

⇒ともばやし‐みつひら【伴林光平】

とも‐ばやし【供ばやし】

(トモハヤシとも)お供。日本永代蔵1「―・能・舟遊びにも召し連れられ」

ともばやし‐みつひら【伴林光平】

(誤ってバンバヤシとも)幕末の志士・国学者・歌人。河内の人。国学を加納諸平・伴信友に学ぶ。天誅組に加わり捕らえられ斬罪。著「南山踏雲録」「野山のなげき」など(1813〜1864)

⇒ともばやし【伴林】

ともばら

(→)「ばら肉」に同じ。中ばらと外ばらとを合わせていう。→牛肉(図)

とも‐ばら【供腹】

(→)追腹おいばらに同じ。

とも‐ばん【供番】

供をする番に当たること。また、その人。

とも‐びき【友引】

暦注の六輝の一つ。相引で勝負なしという日。朝晩は吉、昼は凶とする。俗信で、友を引くとして、この日葬式を営むことを忌む。友引日。

とも‐びと【供人】

ともの人。従者。皇極紀(岩崎本)平安中期点「従者トモ人」

ともひら‐しんのう【具平親王】‥ワウ

村上天皇の皇子。通称は六条宮・千種ちくさ殿・後中書王。二品中務卿に任。慶滋保胤よししげのやすたねに師事、詩歌・音律に長じ、陰陽道おんようどう・医術にも通じた。著「弘決外典鈔ぐけつげてんしょう」など。(964〜1009)

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

とも‐ぶね【友船・伴船】

①つれだって行く船。本船に伴って行く船。新撰六帖3「―は筑紫も伊勢も漕ぎあひのおなじとまりに浮き寝をぞする」

②同じ船に共に乗ること。相乗りの船。

とも‐ぶれ【供触れ】

貴人が通る前に、供の者が前触れをすること。転じて、行くことを前もって知らせること。

とも‐へ【艫舳】

舟の、ともとへさき。

とも‐べ【伴部】

律令制の官庁の下級役人の一種。品部しなべ・雑戸ざっこを指揮・管理する。主殿寮とのもりょうの殿部とのもり・とのべなど各種あり、多く世襲的に特定の仕事を行なった。下役人。とものみやつこ。はんぶ。

とも‐べ【品部】

⇒しなべ

とも‐べや【供部屋】

供人の詰めている部屋。

とも‐ぼし【氐宿】

〔天〕二十八宿の一つ。天秤座てんびんざの首星を含む東部。氐てい。

とも‐ほしょう【友補償】‥シヤウ

国際関係・資源減少等のため操業していた漁船の一部を減船せざるをえない時に、減船の対象となった船主に対する廃業補償金の全部または一部を、残った同業者が負担し合うこと。

ども‐また【吃又】

「吃どもの又平」の略称。また、その登場する巻の略称。

とも‐まち【供待】

①供として来て門口などで主人の帰りを待っていること。また、その人。

②来客の供人などを待たせておくために門口に設けた休息所。

とも‐まつ‐ゆき【友待つ雪】

次の雪の降るまで消えずに残っている雪。源氏物語若菜上「―のほのかに残れる上に」

とも‐まわり【供回り】‥マハリ

供人のむれ。供の人々。供勢。

とも‐め‐わらわ【従女】‥ワラハ

采女うねめに従って召し使われる女。孝徳紀「采女…従丁ともよほろ一人、―二人」

と‐もも【外股】

股の外側。そともも。〈日葡辞書〉

とも‐やぐら【艫櫓】

船のとも(船尾)の方に設けた櫓。

ともやっこ【供奴】

歌舞伎舞踊。長唄。七変化の「拙筆力七以呂波にじりがきななついろは」の一部。2世瀬川如皐作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1828年(文政11)2代中村芝翫しかん(4代中村歌右衛門)初演。郭通いの供をする奴の舞踊。芝翫奴とも。

とも‐よほろ【従丁】

采女うねめに従って召し使われる男。→従女ともめわらわ

ともらい【弔い】トモラヒ

トムライの転。

ともら・う【弔ふ】トモラフ

〔他四〕

トムラウの転。

どもり【吃り】

どもること。また、その人。→吃音きつおん

ど‐もり【土盛り】

工事などで、他所から土を運んできて、盛り上げること。地盛り。

ど‐もり【度盛り】

温度計などの度数を示す目盛り。

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ども・る【吃る】

〔自五〕

ものをなめらかに言えず、つかえたり、声が出にくかったりする。〈文明本節用集〉

ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

イギリスの数学者。インド生れ。ロンドン大学教授。ロンドン数学会を創立。確率論・論理学に業績を残す。(1806〜1871)

⇒ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】

ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】‥ハフ‥

〔数〕二つの集合A、Bについて、AとBの和集合(または積集合)の補集合は、A、Bそれぞれの補集合の積集合(または和集合)に等しいという法則。すなわち

(A∪B)c=Ac∩Bc,

(A∩B)c=Ac∪Bc

⇒ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

とも‐ろ【艫艪・艫櫓】

4梃以上の艪を備えた和船で、最もとも(船尾)に近い艪。また、その漕ぎ手。

ともん【図們】

(Tumen)中国吉林省の東部、図們江(豆満江)西岸の都市。長図鉄道・牡図鉄道の終点で、朝鮮との国境貿易の門戸。人口13万2千(2000)。

と‐もん【都門】

都の入口。転じて、都の内。みやこ。

どもん【土門】

姓氏の一つ。

⇒どもん‐けん【土門拳】

どもん‐けん【土門拳】

写真家。酒田市生れ。報道写真集「従軍看護婦」「筑豊のこどもたち」、日本文化の美を追求した「古寺巡礼」「室生寺」など。(1909〜1990)

土門拳

撮影:田村 茂

朝詩薈きちょうしわい」「霞舟先生詩集」など。(1791〜1849)

⇒ともの【友野】

とも‐の‐べ【伴部】

部下の兵士ら。万葉集6「山のそき野のそき見よと―を班あかちつかはし」

ども‐の‐またへい【吃の又平】

近松門左衛門作の浄瑠璃「傾城反魂香けいせいはんごんこう」とその改作「名筆傾城鑑」(吉田冠子ら合作。1752年初演)に登場する絵師。手水鉢に自画像を描くと念力が徹して墨痕が石の裏へ透る。土佐将監しょうげんはその筆力に感じて土佐光起の名を与える。岩佐又兵衛がモデルという。吃又どもまた。

とも‐の‐みやつこ【伴造・友造】

大和政権に奉仕した品部しなべの統率者。朝廷付近に住む品部を統率して出仕する家柄は、一般に造みやつこの姓かばねを持つ。

とも‐の‐みやつこ【伴部・伴御奴】

⇒ともべ。拾遺和歌集雑春「殿守の―心あらば」

とも‐の‐よしお【伴善男】‥ヲ

平安初期の貴族。弁舌に優れ、大納言となって権勢を振るう。左大臣源信まことと争い、866年(貞観8)応天門放火の犯人として捕らえられ、伊豆に流罪。(809〜868)

⇒とも【伴】

とも‐ばこ【共箱】

箱に納めた書画骨董こっとうで、作者自身が記した箱書はこがきがその箱の蓋の表か裏に作品と共にあること。また、その箱。作品が本物である証拠として重視される。

とも‐ばたらき【共働き】

(「共稼ぎ」の語感を嫌って出来た語)(→)「共稼ぎ」に同じ。

ともばやし【伴林】

姓氏の一つ。

⇒ともばやし‐みつひら【伴林光平】

とも‐ばやし【供ばやし】

(トモハヤシとも)お供。日本永代蔵1「―・能・舟遊びにも召し連れられ」

ともばやし‐みつひら【伴林光平】

(誤ってバンバヤシとも)幕末の志士・国学者・歌人。河内の人。国学を加納諸平・伴信友に学ぶ。天誅組に加わり捕らえられ斬罪。著「南山踏雲録」「野山のなげき」など(1813〜1864)

⇒ともばやし【伴林】

ともばら

(→)「ばら肉」に同じ。中ばらと外ばらとを合わせていう。→牛肉(図)

とも‐ばら【供腹】

(→)追腹おいばらに同じ。

とも‐ばん【供番】

供をする番に当たること。また、その人。

とも‐びき【友引】

暦注の六輝の一つ。相引で勝負なしという日。朝晩は吉、昼は凶とする。俗信で、友を引くとして、この日葬式を営むことを忌む。友引日。

とも‐びと【供人】

ともの人。従者。皇極紀(岩崎本)平安中期点「従者トモ人」

ともひら‐しんのう【具平親王】‥ワウ

村上天皇の皇子。通称は六条宮・千種ちくさ殿・後中書王。二品中務卿に任。慶滋保胤よししげのやすたねに師事、詩歌・音律に長じ、陰陽道おんようどう・医術にも通じた。著「弘決外典鈔ぐけつげてんしょう」など。(964〜1009)

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

とも‐ぶね【友船・伴船】

①つれだって行く船。本船に伴って行く船。新撰六帖3「―は筑紫も伊勢も漕ぎあひのおなじとまりに浮き寝をぞする」

②同じ船に共に乗ること。相乗りの船。

とも‐ぶれ【供触れ】

貴人が通る前に、供の者が前触れをすること。転じて、行くことを前もって知らせること。

とも‐へ【艫舳】

舟の、ともとへさき。

とも‐べ【伴部】

律令制の官庁の下級役人の一種。品部しなべ・雑戸ざっこを指揮・管理する。主殿寮とのもりょうの殿部とのもり・とのべなど各種あり、多く世襲的に特定の仕事を行なった。下役人。とものみやつこ。はんぶ。

とも‐べ【品部】

⇒しなべ

とも‐べや【供部屋】

供人の詰めている部屋。

とも‐ぼし【氐宿】

〔天〕二十八宿の一つ。天秤座てんびんざの首星を含む東部。氐てい。

とも‐ほしょう【友補償】‥シヤウ

国際関係・資源減少等のため操業していた漁船の一部を減船せざるをえない時に、減船の対象となった船主に対する廃業補償金の全部または一部を、残った同業者が負担し合うこと。

ども‐また【吃又】

「吃どもの又平」の略称。また、その登場する巻の略称。

とも‐まち【供待】

①供として来て門口などで主人の帰りを待っていること。また、その人。

②来客の供人などを待たせておくために門口に設けた休息所。

とも‐まつ‐ゆき【友待つ雪】

次の雪の降るまで消えずに残っている雪。源氏物語若菜上「―のほのかに残れる上に」

とも‐まわり【供回り】‥マハリ

供人のむれ。供の人々。供勢。

とも‐め‐わらわ【従女】‥ワラハ

采女うねめに従って召し使われる女。孝徳紀「采女…従丁ともよほろ一人、―二人」

と‐もも【外股】

股の外側。そともも。〈日葡辞書〉

とも‐やぐら【艫櫓】

船のとも(船尾)の方に設けた櫓。

ともやっこ【供奴】

歌舞伎舞踊。長唄。七変化の「拙筆力七以呂波にじりがきななついろは」の一部。2世瀬川如皐作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1828年(文政11)2代中村芝翫しかん(4代中村歌右衛門)初演。郭通いの供をする奴の舞踊。芝翫奴とも。

とも‐よほろ【従丁】

采女うねめに従って召し使われる男。→従女ともめわらわ

ともらい【弔い】トモラヒ

トムライの転。

ともら・う【弔ふ】トモラフ

〔他四〕

トムラウの転。

どもり【吃り】

どもること。また、その人。→吃音きつおん

ど‐もり【土盛り】

工事などで、他所から土を運んできて、盛り上げること。地盛り。

ど‐もり【度盛り】

温度計などの度数を示す目盛り。

とも・る【点る・灯る】

〔自五〕

灯火がつく。とぼる。狂言、子盗人「火が―・つてある」

ども・る【吃る】

〔自五〕

ものをなめらかに言えず、つかえたり、声が出にくかったりする。〈文明本節用集〉

ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

イギリスの数学者。インド生れ。ロンドン大学教授。ロンドン数学会を創立。確率論・論理学に業績を残す。(1806〜1871)

⇒ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】

ド‐モルガン‐の‐ほうそく【ドモルガンの法則】‥ハフ‥

〔数〕二つの集合A、Bについて、AとBの和集合(または積集合)の補集合は、A、Bそれぞれの補集合の積集合(または和集合)に等しいという法則。すなわち

(A∪B)c=Ac∩Bc,

(A∩B)c=Ac∪Bc

⇒ド‐モルガン【Augustus de Morgan】

とも‐ろ【艫艪・艫櫓】

4梃以上の艪を備えた和船で、最もとも(船尾)に近い艪。また、その漕ぎ手。

ともん【図們】

(Tumen)中国吉林省の東部、図們江(豆満江)西岸の都市。長図鉄道・牡図鉄道の終点で、朝鮮との国境貿易の門戸。人口13万2千(2000)。

と‐もん【都門】

都の入口。転じて、都の内。みやこ。

どもん【土門】

姓氏の一つ。

⇒どもん‐けん【土門拳】

どもん‐けん【土門拳】

写真家。酒田市生れ。報道写真集「従軍看護婦」「筑豊のこどもたち」、日本文化の美を追求した「古寺巡礼」「室生寺」など。(1909〜1990)

土門拳

撮影:田村 茂

⇒どもん【土門】

と‐や【鳥屋】

①鳥を飼っておく小屋。鳥小屋。肥前風土記「―をこの郷に造り、くさぐさの鳥を取り集めて養かひなつけて」

②(その間、鳥屋籠りするからいう)鷹の羽毛が夏の末に抜けかわること。

③(鷹の羽毛が抜け落ちるのにたとえて)遊女が梅毒にかかり、毛が抜けて薄くなること。また、遊女の患う梅毒にいう。傾城禁短気「―をせざる中は、本色の遊女とせず」

④歌舞伎劇場で、役者が花道から舞台へ出る前に小憩する部屋。揚幕の後ろにある。

⑤旅回りの役者や芸人などが、客入りが悪くて宿屋に閉じこもっていること。

⇒鳥屋に就く

と‐や

(トは格助詞、ヤは係助詞。「とやいふ」の略で、文末に用いる)

①…とかいうことだ。今昔物語集1「帰り去りにけりとなむ語り伝へたる―」

②…というのか。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「なに、父上は行方も知れず、この山におはせぬ―」

どや

(隠語。「やど」の倒語)宿屋。簡易旅館。「―街」

とや‐いり【鳥屋入り】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル

〔自四〕

鳥屋にいる鷹の羽毛が抜けかわる。とかえる。後拾遺和歌集冬「―・る白斑の鷹のこゐをなみ」

と‐や‐かく

〔副〕

(「兎や角」と当て字)かれこれと。なんのかのと。とやこう。好色一代男2「―ひまのいるこそおかし」。「他人に―言われる筋合はない」

⇒とやかく‐や‐と

とやかく‐や‐と

ああしようかこうしようかと。なんのかのと。とやこうやと。源氏物語葵「―おぼしあつかひきこえさせ給へるさま」

⇒と‐や‐かく

とや‐がけ【鳥屋掛け】

鳥屋を掛けつくること。また、その鳥屋。

ど‐やき【土焼】

つちやき。すやき。

どや・く

〔自四〕

大声で騒ぐ。わめく。どなる。好色五人女3「その女無常の起る程―・きて笑ひける」

どや‐くや

混雑するさま。どさくさ。

⇒どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

混雑にまぎれること。どさくさまぎれ。浄瑠璃、傾城反魂香「どつと笑ひの―尽きせぬ妹背となり給ふ」

⇒どや‐くや

と‐や‐こう‥カウ

〔副〕

(トヤカクの音便)かれこれと。いろいろと。

⇒とやこう‐や‐と

とやこう‐や‐と‥カウ‥

(→)「とやかくやと」に同じ。

⇒と‐や‐こう

とや‐ごもり【鳥屋籠り】

鷹が夏の末に羽毛の抜けかわる間、鳥屋にこもっていること。とやいり。とやぶみ。

どやし‐つ・ける【どやし付ける】

〔他下一〕

①強く打つ。なぐりつける。「景気づけに背中を―・ける」

②強く叱る。どなりつける。

どや・す

〔他五〕

①打つ。なぐる。東海道中膝栗毛5「ヱヽけたいなやつじや。のうてん―・いてこまそかい」

②どなりつける。「上司に―・される」

とや‐だか【鳥屋鷹】

鳥屋籠りをする鷹。

とや‐だし【鳥屋出し】

鳥屋籠りした鷹を鳥屋から出すこと。夫木和歌抄18「暮れぬともはつ―のはし鷹をひとよりいかが合はせざるべき」

ど‐やつ【何奴】

〔代〕

(不定称)どのやつ。なにやつ。どいつ。

とや‐で【鳥屋出】

鷹が羽毛の抜けかわった後、鳥屋から出ること。夫木和歌抄27「いかにせむ―の鷹のあふこともまれなる恋にかかりそめては」

どや‐どや

大勢の人が一団となって騒がしく出入りするさま。「―と出て行く」

⇒どもん【土門】

と‐や【鳥屋】

①鳥を飼っておく小屋。鳥小屋。肥前風土記「―をこの郷に造り、くさぐさの鳥を取り集めて養かひなつけて」

②(その間、鳥屋籠りするからいう)鷹の羽毛が夏の末に抜けかわること。

③(鷹の羽毛が抜け落ちるのにたとえて)遊女が梅毒にかかり、毛が抜けて薄くなること。また、遊女の患う梅毒にいう。傾城禁短気「―をせざる中は、本色の遊女とせず」

④歌舞伎劇場で、役者が花道から舞台へ出る前に小憩する部屋。揚幕の後ろにある。

⑤旅回りの役者や芸人などが、客入りが悪くて宿屋に閉じこもっていること。

⇒鳥屋に就く

と‐や

(トは格助詞、ヤは係助詞。「とやいふ」の略で、文末に用いる)

①…とかいうことだ。今昔物語集1「帰り去りにけりとなむ語り伝へたる―」

②…というのか。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「なに、父上は行方も知れず、この山におはせぬ―」

どや

(隠語。「やど」の倒語)宿屋。簡易旅館。「―街」

とや‐いり【鳥屋入り】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル

〔自四〕

鳥屋にいる鷹の羽毛が抜けかわる。とかえる。後拾遺和歌集冬「―・る白斑の鷹のこゐをなみ」

と‐や‐かく

〔副〕

(「兎や角」と当て字)かれこれと。なんのかのと。とやこう。好色一代男2「―ひまのいるこそおかし」。「他人に―言われる筋合はない」

⇒とやかく‐や‐と

とやかく‐や‐と

ああしようかこうしようかと。なんのかのと。とやこうやと。源氏物語葵「―おぼしあつかひきこえさせ給へるさま」

⇒と‐や‐かく

とや‐がけ【鳥屋掛け】

鳥屋を掛けつくること。また、その鳥屋。

ど‐やき【土焼】

つちやき。すやき。

どや・く

〔自四〕

大声で騒ぐ。わめく。どなる。好色五人女3「その女無常の起る程―・きて笑ひける」

どや‐くや

混雑するさま。どさくさ。

⇒どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

どやくや‐まぎれ【どやくや紛れ】

混雑にまぎれること。どさくさまぎれ。浄瑠璃、傾城反魂香「どつと笑ひの―尽きせぬ妹背となり給ふ」

⇒どや‐くや

と‐や‐こう‥カウ

〔副〕

(トヤカクの音便)かれこれと。いろいろと。

⇒とやこう‐や‐と

とやこう‐や‐と‥カウ‥

(→)「とやかくやと」に同じ。

⇒と‐や‐こう

とや‐ごもり【鳥屋籠り】

鷹が夏の末に羽毛の抜けかわる間、鳥屋にこもっていること。とやいり。とやぶみ。

どやし‐つ・ける【どやし付ける】

〔他下一〕

①強く打つ。なぐりつける。「景気づけに背中を―・ける」

②強く叱る。どなりつける。

どや・す

〔他五〕

①打つ。なぐる。東海道中膝栗毛5「ヱヽけたいなやつじや。のうてん―・いてこまそかい」

②どなりつける。「上司に―・される」

とや‐だか【鳥屋鷹】

鳥屋籠りをする鷹。

とや‐だし【鳥屋出し】

鳥屋籠りした鷹を鳥屋から出すこと。夫木和歌抄18「暮れぬともはつ―のはし鷹をひとよりいかが合はせざるべき」

ど‐やつ【何奴】

〔代〕

(不定称)どのやつ。なにやつ。どいつ。

とや‐で【鳥屋出】

鷹が羽毛の抜けかわった後、鳥屋から出ること。夫木和歌抄27「いかにせむ―の鷹のあふこともまれなる恋にかかりそめては」

どや‐どや

大勢の人が一団となって騒がしく出入りするさま。「―と出て行く」

広辞苑 ページ 14302 での【○倶に天を戴かず】単語。