複数辞典一括検索+![]()

![]()

○無い袖は振れぬないそではふれぬ🔗⭐🔉

○無い袖は振れぬないそではふれぬ

ないものはどうしようもない。力になってやりたいが、資力がなくてはどうしようもない。「無い袖は振られぬ」とも。

⇒な・い【無い・亡い】

ない‐そん【内孫】

⇒うちまご

ない‐そん【内損】

酒などで内臓をこわすこと。根無草後編「袖の梅(吉原の薬の名)を楯に突いて―をするがごとし」

ない‐ぞん【内存】

考え。存念。〈日葡辞書〉

ナイター

(和製語nighter)夜間試合。主に野球でいう。ナイトゲーム。

ない‐たい【内帯】

①湾曲した山脈や弧状列島の凹側の地帯。

②日本列島の中央構造線より日本海側の部分。すなわち中部地方、近畿地方の中北部から中国地方、四国北部、九州中北部を含む地帯。↔外帯

ない‐だい【内題】

書物の表紙にではなく、扉、序文・目次・本文の初めや終りなどに記してある題名。狭義には本文の初めにある題名(首題)をいう。↔外題げだい

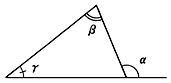

ない‐たいかく【内対角】

〔数〕図形の内角のうち、何らかの意味で対応する二つの角。例えば、三角形で一つの外角αに対してこれに相接しない内角βとγをいう。

内対角

ない‐だいじん【内大臣】

①令外りょうげの官の一つ。常時、天皇を補佐し、左右大臣に次ぐ。669年の藤原鎌足が最初。奈良末期に復活、平安中期より員外の大臣として常置。うちのおおまえつぎみ。うちのおとど。

②1885年(明治18)内閣制度創設の時、宮中に設けられた重職。天皇の側近に奉仕して皇室・国家の事務について常侍輔弼ほひつの任に当たり、御璽・国璽を保管し、詔書・勅書、その他内廷の文書および請願に関する事務をつかさどった。1945年廃止。内府。

ないたがし‐けいやく【名板貸契約】

自己の氏名や商号を使用して営業することを他人に許諾する契約。名義貸契約。看板貸契約。

ない‐だく【内諾】

内々の承諾。「―を得る」

ない‐たつ【内達】

内々の達し。非公式に知らせること。

ない‐たん【内探】

内々にさぐること。内偵。

ない‐だん【内談】

①内密に話し合うこと。密談。「―の内容が漏れる」

②内々の相談。下相談。西鶴織留1「夫婦―して…せつかくかせぎて」

③中世、幕府の部局などにおける会議の名称。引付内談・政所内談など。

⇒ないだん‐はじめ【内談始】

ないだん‐はじめ【内談始】

室町幕府で、年頭や将軍襲職の時に、政所まんどころなどの部局の頭人以下が参集して行う儀式。

⇒ない‐だん【内談】

ない‐ち【内地】

①一国の領土内。版図内。国内。

②一国の領土内で、新領土または島地以外の地。日本で、もと朝鮮・台湾・樺太(サハリン)などを除いた領土を指した。↔外地。

③北海道や沖縄からみて、本州などを指して言った語。

④海岸から遠ざかった内部の土地。内陸。

⇒ないち‐ざっきょ【内地雑居】

⇒ないち‐まい【内地米】

⇒ないち‐りゅうがく【内地留学】

ない‐ち【内治】

①国内の政治。↔外交。

②奥向きの統治。

ないち‐ざっきょ【内地雑居】

(明治前期の語)外国人に対して、居留地を特に定めずに、自由に国内に住まわせること。中江兆民、警世放言「―佳し、土地所有権佳し、沿海貿易佳し…」

⇒ない‐ち【内地】

ないち‐まい【内地米】

日本国内産の米。↔外米がいまい。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちょう【内朝】‥テウ

宮中で、天子の居る室。

ない‐ちょう【内寵】

君主が内々寵愛すること。また、そのもの。君主のお気に入り。主として妾などにいう。

ない‐ちょく【内勅】

内密のみことのり。

ないち‐りゅうがく【内地留学】‥リウ‥

学校・大学・官庁・企業などの職員が現職のまま、一定期間国内の大学・研究所などに出向いて勉学・研修・研究に従事すること。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちん【内陳】

内々に陳述すること。

ナイチンゲール【nightingale】

スズメ目ツグミ科の鳥。ヨーロッパの中部から南西部に分布。小形で低木林に多く、春夏には早朝・薄暮または月明の夜などに鳴く。ウグイスと訳されることが多いが、コマドリに近縁。サヨナキドリ。ヨナキウグイス。

ナイチンゲール【Florence Nightingale】

イギリスの看護婦。フィレンツェ生れ。クリミア戦争に際し多くの看護婦を率いて傷病兵の看護に当たり、「クリミアの天使」と呼ばれた。看護学校を創設するなど、近代的看護を確立。(1820〜1910)

⇒ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】

ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】‥シヤウ

赤十字国際委員会が選考したすぐれた看護師に対して与えられる記章。1920年制定。

⇒ナイチンゲール【Florence Nightingale】

ない‐つう【内通】

①味方がひそかに敵に通ずること。内応。うらぎり。「敵に―する」

②内々に通知すること。内報。

③男女の密通。私通。

ない‐つうじ【内通事・内通詞】

江戸時代、長崎の唐とう通事・和蘭オランダ通詞の階級の一つ。唐人屋敷または出島でじまで取引の通訳にあたった者。

ないで

(成立未詳。助動詞ナイの連用形とする説、助動詞ナイに助詞テが付いたものとする説などがある)否定して軽く中止したり、依頼の意を表したりするのに用いる。雑兵物語「敵に会は―死なない時は」。「二度とし―」

ない‐てい【内廷】

宮廷の内部。↔外廷。

⇒ないてい‐ひ【内廷費】

ない‐てい【内定】

内々に定めること、定まっていること。また、その決定。「採用―」

ない‐てい【内庭】

なかにわ。うちにわ。

ない‐てい【内偵】

内密に探偵すること。ひそかにさぐること。内探。「敵情を―する」

ないてい‐ひ【内廷費】

皇室費の一つ。天皇家の生活費として国庫から毎年定額を支出するもの。御手元金となり、宮内庁で経理する公金ではない。→宮廷費→皇族費

⇒ない‐てい【内廷】

ない‐てき【内的】

内部に関するさま。精神面に関するさま。内部的。内面的。「―な問題で悩む」↔外的。

⇒ないてき‐せいかつ【内的生活】

ないてき‐せいかつ【内的生活】‥クワツ

精神生活。内面生活。

⇒ない‐てき【内的】

ない‐だいじん【内大臣】

①令外りょうげの官の一つ。常時、天皇を補佐し、左右大臣に次ぐ。669年の藤原鎌足が最初。奈良末期に復活、平安中期より員外の大臣として常置。うちのおおまえつぎみ。うちのおとど。

②1885年(明治18)内閣制度創設の時、宮中に設けられた重職。天皇の側近に奉仕して皇室・国家の事務について常侍輔弼ほひつの任に当たり、御璽・国璽を保管し、詔書・勅書、その他内廷の文書および請願に関する事務をつかさどった。1945年廃止。内府。

ないたがし‐けいやく【名板貸契約】

自己の氏名や商号を使用して営業することを他人に許諾する契約。名義貸契約。看板貸契約。

ない‐だく【内諾】

内々の承諾。「―を得る」

ない‐たつ【内達】

内々の達し。非公式に知らせること。

ない‐たん【内探】

内々にさぐること。内偵。

ない‐だん【内談】

①内密に話し合うこと。密談。「―の内容が漏れる」

②内々の相談。下相談。西鶴織留1「夫婦―して…せつかくかせぎて」

③中世、幕府の部局などにおける会議の名称。引付内談・政所内談など。

⇒ないだん‐はじめ【内談始】

ないだん‐はじめ【内談始】

室町幕府で、年頭や将軍襲職の時に、政所まんどころなどの部局の頭人以下が参集して行う儀式。

⇒ない‐だん【内談】

ない‐ち【内地】

①一国の領土内。版図内。国内。

②一国の領土内で、新領土または島地以外の地。日本で、もと朝鮮・台湾・樺太(サハリン)などを除いた領土を指した。↔外地。

③北海道や沖縄からみて、本州などを指して言った語。

④海岸から遠ざかった内部の土地。内陸。

⇒ないち‐ざっきょ【内地雑居】

⇒ないち‐まい【内地米】

⇒ないち‐りゅうがく【内地留学】

ない‐ち【内治】

①国内の政治。↔外交。

②奥向きの統治。

ないち‐ざっきょ【内地雑居】

(明治前期の語)外国人に対して、居留地を特に定めずに、自由に国内に住まわせること。中江兆民、警世放言「―佳し、土地所有権佳し、沿海貿易佳し…」

⇒ない‐ち【内地】

ないち‐まい【内地米】

日本国内産の米。↔外米がいまい。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちょう【内朝】‥テウ

宮中で、天子の居る室。

ない‐ちょう【内寵】

君主が内々寵愛すること。また、そのもの。君主のお気に入り。主として妾などにいう。

ない‐ちょく【内勅】

内密のみことのり。

ないち‐りゅうがく【内地留学】‥リウ‥

学校・大学・官庁・企業などの職員が現職のまま、一定期間国内の大学・研究所などに出向いて勉学・研修・研究に従事すること。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちん【内陳】

内々に陳述すること。

ナイチンゲール【nightingale】

スズメ目ツグミ科の鳥。ヨーロッパの中部から南西部に分布。小形で低木林に多く、春夏には早朝・薄暮または月明の夜などに鳴く。ウグイスと訳されることが多いが、コマドリに近縁。サヨナキドリ。ヨナキウグイス。

ナイチンゲール【Florence Nightingale】

イギリスの看護婦。フィレンツェ生れ。クリミア戦争に際し多くの看護婦を率いて傷病兵の看護に当たり、「クリミアの天使」と呼ばれた。看護学校を創設するなど、近代的看護を確立。(1820〜1910)

⇒ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】

ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】‥シヤウ

赤十字国際委員会が選考したすぐれた看護師に対して与えられる記章。1920年制定。

⇒ナイチンゲール【Florence Nightingale】

ない‐つう【内通】

①味方がひそかに敵に通ずること。内応。うらぎり。「敵に―する」

②内々に通知すること。内報。

③男女の密通。私通。

ない‐つうじ【内通事・内通詞】

江戸時代、長崎の唐とう通事・和蘭オランダ通詞の階級の一つ。唐人屋敷または出島でじまで取引の通訳にあたった者。

ないで

(成立未詳。助動詞ナイの連用形とする説、助動詞ナイに助詞テが付いたものとする説などがある)否定して軽く中止したり、依頼の意を表したりするのに用いる。雑兵物語「敵に会は―死なない時は」。「二度とし―」

ない‐てい【内廷】

宮廷の内部。↔外廷。

⇒ないてい‐ひ【内廷費】

ない‐てい【内定】

内々に定めること、定まっていること。また、その決定。「採用―」

ない‐てい【内庭】

なかにわ。うちにわ。

ない‐てい【内偵】

内密に探偵すること。ひそかにさぐること。内探。「敵情を―する」

ないてい‐ひ【内廷費】

皇室費の一つ。天皇家の生活費として国庫から毎年定額を支出するもの。御手元金となり、宮内庁で経理する公金ではない。→宮廷費→皇族費

⇒ない‐てい【内廷】

ない‐てき【内的】

内部に関するさま。精神面に関するさま。内部的。内面的。「―な問題で悩む」↔外的。

⇒ないてき‐せいかつ【内的生活】

ないてき‐せいかつ【内的生活】‥クワツ

精神生活。内面生活。

⇒ない‐てき【内的】

ない‐だいじん【内大臣】

①令外りょうげの官の一つ。常時、天皇を補佐し、左右大臣に次ぐ。669年の藤原鎌足が最初。奈良末期に復活、平安中期より員外の大臣として常置。うちのおおまえつぎみ。うちのおとど。

②1885年(明治18)内閣制度創設の時、宮中に設けられた重職。天皇の側近に奉仕して皇室・国家の事務について常侍輔弼ほひつの任に当たり、御璽・国璽を保管し、詔書・勅書、その他内廷の文書および請願に関する事務をつかさどった。1945年廃止。内府。

ないたがし‐けいやく【名板貸契約】

自己の氏名や商号を使用して営業することを他人に許諾する契約。名義貸契約。看板貸契約。

ない‐だく【内諾】

内々の承諾。「―を得る」

ない‐たつ【内達】

内々の達し。非公式に知らせること。

ない‐たん【内探】

内々にさぐること。内偵。

ない‐だん【内談】

①内密に話し合うこと。密談。「―の内容が漏れる」

②内々の相談。下相談。西鶴織留1「夫婦―して…せつかくかせぎて」

③中世、幕府の部局などにおける会議の名称。引付内談・政所内談など。

⇒ないだん‐はじめ【内談始】

ないだん‐はじめ【内談始】

室町幕府で、年頭や将軍襲職の時に、政所まんどころなどの部局の頭人以下が参集して行う儀式。

⇒ない‐だん【内談】

ない‐ち【内地】

①一国の領土内。版図内。国内。

②一国の領土内で、新領土または島地以外の地。日本で、もと朝鮮・台湾・樺太(サハリン)などを除いた領土を指した。↔外地。

③北海道や沖縄からみて、本州などを指して言った語。

④海岸から遠ざかった内部の土地。内陸。

⇒ないち‐ざっきょ【内地雑居】

⇒ないち‐まい【内地米】

⇒ないち‐りゅうがく【内地留学】

ない‐ち【内治】

①国内の政治。↔外交。

②奥向きの統治。

ないち‐ざっきょ【内地雑居】

(明治前期の語)外国人に対して、居留地を特に定めずに、自由に国内に住まわせること。中江兆民、警世放言「―佳し、土地所有権佳し、沿海貿易佳し…」

⇒ない‐ち【内地】

ないち‐まい【内地米】

日本国内産の米。↔外米がいまい。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちょう【内朝】‥テウ

宮中で、天子の居る室。

ない‐ちょう【内寵】

君主が内々寵愛すること。また、そのもの。君主のお気に入り。主として妾などにいう。

ない‐ちょく【内勅】

内密のみことのり。

ないち‐りゅうがく【内地留学】‥リウ‥

学校・大学・官庁・企業などの職員が現職のまま、一定期間国内の大学・研究所などに出向いて勉学・研修・研究に従事すること。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちん【内陳】

内々に陳述すること。

ナイチンゲール【nightingale】

スズメ目ツグミ科の鳥。ヨーロッパの中部から南西部に分布。小形で低木林に多く、春夏には早朝・薄暮または月明の夜などに鳴く。ウグイスと訳されることが多いが、コマドリに近縁。サヨナキドリ。ヨナキウグイス。

ナイチンゲール【Florence Nightingale】

イギリスの看護婦。フィレンツェ生れ。クリミア戦争に際し多くの看護婦を率いて傷病兵の看護に当たり、「クリミアの天使」と呼ばれた。看護学校を創設するなど、近代的看護を確立。(1820〜1910)

⇒ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】

ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】‥シヤウ

赤十字国際委員会が選考したすぐれた看護師に対して与えられる記章。1920年制定。

⇒ナイチンゲール【Florence Nightingale】

ない‐つう【内通】

①味方がひそかに敵に通ずること。内応。うらぎり。「敵に―する」

②内々に通知すること。内報。

③男女の密通。私通。

ない‐つうじ【内通事・内通詞】

江戸時代、長崎の唐とう通事・和蘭オランダ通詞の階級の一つ。唐人屋敷または出島でじまで取引の通訳にあたった者。

ないで

(成立未詳。助動詞ナイの連用形とする説、助動詞ナイに助詞テが付いたものとする説などがある)否定して軽く中止したり、依頼の意を表したりするのに用いる。雑兵物語「敵に会は―死なない時は」。「二度とし―」

ない‐てい【内廷】

宮廷の内部。↔外廷。

⇒ないてい‐ひ【内廷費】

ない‐てい【内定】

内々に定めること、定まっていること。また、その決定。「採用―」

ない‐てい【内庭】

なかにわ。うちにわ。

ない‐てい【内偵】

内密に探偵すること。ひそかにさぐること。内探。「敵情を―する」

ないてい‐ひ【内廷費】

皇室費の一つ。天皇家の生活費として国庫から毎年定額を支出するもの。御手元金となり、宮内庁で経理する公金ではない。→宮廷費→皇族費

⇒ない‐てい【内廷】

ない‐てき【内的】

内部に関するさま。精神面に関するさま。内部的。内面的。「―な問題で悩む」↔外的。

⇒ないてき‐せいかつ【内的生活】

ないてき‐せいかつ【内的生活】‥クワツ

精神生活。内面生活。

⇒ない‐てき【内的】

ない‐だいじん【内大臣】

①令外りょうげの官の一つ。常時、天皇を補佐し、左右大臣に次ぐ。669年の藤原鎌足が最初。奈良末期に復活、平安中期より員外の大臣として常置。うちのおおまえつぎみ。うちのおとど。

②1885年(明治18)内閣制度創設の時、宮中に設けられた重職。天皇の側近に奉仕して皇室・国家の事務について常侍輔弼ほひつの任に当たり、御璽・国璽を保管し、詔書・勅書、その他内廷の文書および請願に関する事務をつかさどった。1945年廃止。内府。

ないたがし‐けいやく【名板貸契約】

自己の氏名や商号を使用して営業することを他人に許諾する契約。名義貸契約。看板貸契約。

ない‐だく【内諾】

内々の承諾。「―を得る」

ない‐たつ【内達】

内々の達し。非公式に知らせること。

ない‐たん【内探】

内々にさぐること。内偵。

ない‐だん【内談】

①内密に話し合うこと。密談。「―の内容が漏れる」

②内々の相談。下相談。西鶴織留1「夫婦―して…せつかくかせぎて」

③中世、幕府の部局などにおける会議の名称。引付内談・政所内談など。

⇒ないだん‐はじめ【内談始】

ないだん‐はじめ【内談始】

室町幕府で、年頭や将軍襲職の時に、政所まんどころなどの部局の頭人以下が参集して行う儀式。

⇒ない‐だん【内談】

ない‐ち【内地】

①一国の領土内。版図内。国内。

②一国の領土内で、新領土または島地以外の地。日本で、もと朝鮮・台湾・樺太(サハリン)などを除いた領土を指した。↔外地。

③北海道や沖縄からみて、本州などを指して言った語。

④海岸から遠ざかった内部の土地。内陸。

⇒ないち‐ざっきょ【内地雑居】

⇒ないち‐まい【内地米】

⇒ないち‐りゅうがく【内地留学】

ない‐ち【内治】

①国内の政治。↔外交。

②奥向きの統治。

ないち‐ざっきょ【内地雑居】

(明治前期の語)外国人に対して、居留地を特に定めずに、自由に国内に住まわせること。中江兆民、警世放言「―佳し、土地所有権佳し、沿海貿易佳し…」

⇒ない‐ち【内地】

ないち‐まい【内地米】

日本国内産の米。↔外米がいまい。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちょう【内朝】‥テウ

宮中で、天子の居る室。

ない‐ちょう【内寵】

君主が内々寵愛すること。また、そのもの。君主のお気に入り。主として妾などにいう。

ない‐ちょく【内勅】

内密のみことのり。

ないち‐りゅうがく【内地留学】‥リウ‥

学校・大学・官庁・企業などの職員が現職のまま、一定期間国内の大学・研究所などに出向いて勉学・研修・研究に従事すること。

⇒ない‐ち【内地】

ない‐ちん【内陳】

内々に陳述すること。

ナイチンゲール【nightingale】

スズメ目ツグミ科の鳥。ヨーロッパの中部から南西部に分布。小形で低木林に多く、春夏には早朝・薄暮または月明の夜などに鳴く。ウグイスと訳されることが多いが、コマドリに近縁。サヨナキドリ。ヨナキウグイス。

ナイチンゲール【Florence Nightingale】

イギリスの看護婦。フィレンツェ生れ。クリミア戦争に際し多くの看護婦を率いて傷病兵の看護に当たり、「クリミアの天使」と呼ばれた。看護学校を創設するなど、近代的看護を確立。(1820〜1910)

⇒ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】

ナイチンゲール‐きしょう【ナイチンゲール記章】‥シヤウ

赤十字国際委員会が選考したすぐれた看護師に対して与えられる記章。1920年制定。

⇒ナイチンゲール【Florence Nightingale】

ない‐つう【内通】

①味方がひそかに敵に通ずること。内応。うらぎり。「敵に―する」

②内々に通知すること。内報。

③男女の密通。私通。

ない‐つうじ【内通事・内通詞】

江戸時代、長崎の唐とう通事・和蘭オランダ通詞の階級の一つ。唐人屋敷または出島でじまで取引の通訳にあたった者。

ないで

(成立未詳。助動詞ナイの連用形とする説、助動詞ナイに助詞テが付いたものとする説などがある)否定して軽く中止したり、依頼の意を表したりするのに用いる。雑兵物語「敵に会は―死なない時は」。「二度とし―」

ない‐てい【内廷】

宮廷の内部。↔外廷。

⇒ないてい‐ひ【内廷費】

ない‐てい【内定】

内々に定めること、定まっていること。また、その決定。「採用―」

ない‐てい【内庭】

なかにわ。うちにわ。

ない‐てい【内偵】

内密に探偵すること。ひそかにさぐること。内探。「敵情を―する」

ないてい‐ひ【内廷費】

皇室費の一つ。天皇家の生活費として国庫から毎年定額を支出するもの。御手元金となり、宮内庁で経理する公金ではない。→宮廷費→皇族費

⇒ない‐てい【内廷】

ない‐てき【内的】

内部に関するさま。精神面に関するさま。内部的。内面的。「―な問題で悩む」↔外的。

⇒ないてき‐せいかつ【内的生活】

ないてき‐せいかつ【内的生活】‥クワツ

精神生活。内面生活。

⇒ない‐てき【内的】

広辞苑 ページ 14484 での【○無い袖は振れぬ】単語。