複数辞典一括検索+![]()

![]()

○白虹日を貫くはっこうひをつらぬく🔗⭐🔉

○白虹日を貫くはっこうひをつらぬく

[史記鄒陽伝]白い虹が太陽をつらぬくことで、中国で昔、国に兵乱のある凶兆とされた。白虹は兵の象、日は君主の象。

⇒はっ‐こう【白虹】

はっこう‐ふ【八講布】‥カウ‥

宮中の八講会のとき、僧侶への布施とした麻布。越中・加賀などから産する。

⇒はっ‐こう【八講】

はつ‐こえ【初声】‥コヱ

①鳥獣または虫の、それぞれの季節に初めて鳴く声。万葉集10「ほととぎす汝なが―は吾にもが」

②新年になってから初めて聞く声または音。特に、鳥の鳴き声など。〈[季]新年〉。千五百番歌合「音づれそむる松の―」

はつ‐ごおり【初氷】‥ゴホリ

その冬に初めて張った氷。〈[季]冬〉

はっ‐こつ【白骨】ハク‥

風雨にさらされて白くなったほね。「―をさらす」

⇒はっこつ‐の‐おふみ【白骨の御文】

はっこつ‐の‐おふみ【白骨の御文】ハク‥

蓮如の消息風の法語。朝に紅顔を誇っている身も夕には白骨と化する、はかない人間の実相を説いたもの。

⇒はっ‐こつ【白骨】

はっこ‐ぶん【八股文】

(「股」は対偶の意)明初から清末まで科挙の科目に用いられた一文体。四書五経の句を題に出し、対句法によって一定の方式に構成して論述するもの。制義文。

⇒はっ‐こ【八股】

はつ‐ごよみ【初暦】

新年に初めてこよみを用いること。また、そのこよみ。暦開き。〈[季]新年〉

はっ‐こん【発根】

根が生え始めること。

はつ‐ごん【発言】

⇒はつげん

はっ‐さ【発作】

⇒ほっさ

ばつ‐ざ【末座】

すえの方の座。末席。まつざ。

パッサージュ【passage フランス】

(通路の意)パリの商店街で、ガラス屋根のアーケードとしたもの。パサージュ。

バッサーニ【Giorgio Bassani】

イタリアの作家。生地フェラーラのユダヤ人社会に根差した作品群を、陰翳に富む文体で書いた。作「フェラーラの五つの物語」「フィンツィ=コンティーニ家の庭」など。(1916〜2000)

はっ‐さい【八災】

仏道修行を妨げる八つの災患。憂・喜・苦・楽・尋・伺・出息・入息の総称。はちさい。

はっ‐さい【髪際】

仏像の額における頭髪の生えぎわ。仏像の高さはここから測る。

ばっ‐さい【伐採】

山や森の竹・木などを伐きりとること。「森林を―する」

はっ‐さいかい【八斎戒】

(→)八戒に同じ。

パッサウ【Passau】

ドイツのバイエルン州南部、オーストリアと国境を接する町。ここでドナウ川・イン川・イルツ川が合流する。

はっさか‐あみ【八阪網】

袋部のある巻網の一種。福島県・茨城県で、揚繰網あぐりあみ以前に盛んに用いられた。八作網。

パッサカリア【passacaglia イタリア】

17世紀スペインの流行歌の反復句の低音旋律に基づく低音変奏(何度も反復される低音旋律の上に変奏が繰り広げられる)形式。バロック時代に流行。ゆるやかな3拍子でシャコンヌに似るが、低音旋律の由来が異なる。

はつ‐ざき【初咲き】

花がはじめて咲くこと。季節の最初に他に先がけて咲くこと。また、その花。

はっ‐さく【八朔】

①旧暦8月朔日ついたちのこと。この日、贈答をして祝う習俗がある。〈[季]秋〉。→田の実2・3。

②ミカンの一品種。ブンタンと他の柑橘かんきつ類との交配種。甘ずっぱく、風味良好。八朔柑。〈[季]春〉

⇒はっさく‐の‐しろたえ【八朔の白妙】

⇒はっさく‐の‐しろむく【八朔の白無垢】

⇒はっさく‐の‐すずめ【八朔の雀】

⇒はっさく‐の‐にがもち【八朔の苦餅】

⇒はっさく‐の‐ゆき【八朔の雪】

はっさく‐の‐しろたえ【八朔の白妙】‥タヘ

(→)「八朔の雪」に同じ。風流志道軒伝「―に客待つ宵より」

⇒はっ‐さく【八朔】

はっさく‐の‐しろむく【八朔の白無垢】

(→)「八朔の雪」に同じ。

⇒はっ‐さく【八朔】

はっさく‐の‐すずめ【八朔の雀】

八朔の日に、ジュズダマの枝につけて贈る綵雀つくりすずめのこと。世間胸算用1「―は珠数玉に繋ぎ捨てられ」

⇒はっ‐さく【八朔】

はっさく‐の‐にがもち【八朔の苦餅】

(近畿地方で)八朔の行事につくる牡丹餅ぼたもち。この日以後、午睡がなくなり、夜業よなべが始まる。八朔の泣饅頭。八朔の涙飯。

⇒はっ‐さく【八朔】

はっさく‐の‐ゆき【八朔の雪】

吉原の風習で、八朔の日に遊女が全員白無垢しろむくを着たさまをいう語。八朔の白無垢。八朔の白妙しろたえ。

⇒はっ‐さく【八朔】

はつ‐ざくら【初桜】

その年に初めて咲いた桜の花。また、咲いて間もない桜の花。はつはな。〈[季]春〉

はつ‐ざけ【初酒】

醸造してから初めて用いる酒。狂言、伯母が酒「いつもそれがしに―をくれらるるやうに御ざる」

パッサメーター【passameter】

精密測定器の一種。工作物の外径を測定するもの。→パッシメーター

ばっさり

①一気に勢いよく切り落とすさま。「根元から―刈る」「予算を―と削減する」

②ものがまとまりなく乱れているさま。

はつ‐ざる【初申】

旧暦2月の初の申さるの日。この日、春日神社の祭典が行われる。

はっ‐さん【八算】

旧式珠算で、2から9に至る8個の基数で除する方法。特殊な割声わりごえを用いる。

⇒はっさん‐わり【八算割】

はっ‐さん【発散】

①外へ発し散ること。また、外へ発し散らすこと。「熱を―する」「ストレスを―する」

②〔理〕光線が末ひろがりになっていること。↔集束。

③〔数〕無限数列・無限級数、積分の値などが収束しないこと。

⇒はっさん‐レンズ【発散レンズ】

はつ‐ざん【初産】

初めて子供を産むこと。ういざん。しょざん。

ばつざん‐がいせい【抜山蓋世】

[史記項羽本紀]力は山を抜き、気は世をおおうほどに、勇壮な気性の形容。

はっさん‐レンズ【発散レンズ】

平行光線を当てると、これを中心から外の方に向かって屈折させるレンズ。凹レンズ。

⇒はっ‐さん【発散】

はっさん‐わり【八算割】

旧式珠算でする1桁の割算。狂言、賽の目聟「まづ見一、―杉算のやうな事にはつまるまいと存ずるが」

⇒はっ‐さん【八算】

はっし

(「発止」と当て字)

①堅い物と堅い物とが打ち当たるさま。「丁丁―」

②矢が飛んできて突き立つさま。狂言、千鳥「かの的を――と射て通る」

③物言いなどがはきはきしているさま。狂言、粟田口「物を――と申して」

はっ‐し【八史】

律令制の太政官の書記官。左右大史4人と左右少史4人との称。

ハッジ【ḥajj アラビア】

イスラム教徒が行うメッカへの巡礼。イスラム暦第12月(巡礼月)に全世界から巡礼者が集まる大巡礼をいい、それ以外の時期のものを小巡礼(ウムラ)という。

ばっ‐し【末子】

すえの子。すえこ。まっし。

⇒ばっし‐そうぞく【末子相続】

ばっ‐し【抜糸】

手術などの切口がなおってふさがった時、縫合糸を抜き取ること。

ばっ‐し【抜歯】

①治療などで、歯を抜くこと。

②犬歯など特定の歯を人為的に抜くこと。多く成年式など、社会儀礼の一つとして、縄文・弥生時代の日本や、世界各地で広く行われた。

バッジ【badge】

徽章きしょう。バッチ。

ハッシウム【hassium】

(ドイツの州名ヘッセンのラテン語名に因む)超アクチノイド元素の一つ。元素記号Hs 原子番号108の放射性元素。1984年、鉛に鉄イオンを照射して合成された。

はつ‐しお【初入】‥シホ

①染色の時、はじめて染液の中に入れひたすこと。ひとしお。

②草木の葉が萌えはじめ、あるいは紅葉しはじめること。風雅和歌集春「浅緑―染むる春雨に」

③涙で袖の色がかわること。新千載和歌集恋「いかにして袖の涙の―に染むる心の深さ見えまし」

⇒はつしお‐ごろも【初入衣】

⇒はつしお‐ぞめ【初入染】

はつ‐しお【初潮・初汐】‥シホ

①初めて汲むしお。内裏名所百首「須磨の浦に秋やく蜑あまの―の」

②潮がみちてくる際、最初にさして来るしお。

③陰暦8月15日の大潮。葉月潮。〈[季]秋〉

はつしお‐ごろも【初入衣】‥シホ‥

初入染の衣。

⇒はつ‐しお【初入】

はつしお‐ぞめ【初入染】‥シホ‥

一度だけ染汁に浸して染め上げたもの。清輔集「紫の―の新衣」

⇒はつ‐しお【初入】

はっ‐しき【八識】

〔仏〕意識作用の8種。眼げん識・耳に識・鼻識・舌識・身識・意識・末那まな識・阿頼耶あらや識。唯識派で説く。はちしき。→六識→九識→意識

はっしき‐の‐かばね【八色姓】

⇒やくさのかばね

はつ‐しぐれ【初時雨】

その年に初めて降るしぐれ。〈[季]冬〉。蜻蛉日記上「別れ行く人を惜しむと―」

はつ‐しごと【初仕事】

①新年になって初めてする仕事。〈[季]新年〉

②新しい職場で初めてする仕事。「―を無難にこなす」

ばっし‐そうぞく【末子相続】‥サウ‥

末子を相続者とすること。古代社会にかなり広く行われた風習。↔長子相続

⇒ばっ‐し【末子】

ハッシッシ

⇒ハシシュ

はつ‐しばい【初芝居】‥ヰ

①俳優が初めて芝居を演ずること。初舞台。

②年の初めにする歌舞伎などの興行。〈[季]新年〉

パッシブ【passive】

①受身のさま。受動的。受身。

②受動態。↔アクティブ。

⇒パッシブ‐ソーラー【passive solar】

パッシブ‐ソーラー【passive solar】

ソーラー‐システムのうち、動力などを使わずに、素材や設計上の工夫で自然の温度差を利用するもの。↔アクティブ‐ソーラー

⇒パッシブ【passive】

はつ‐しま【初島】

静岡県熱海市に属する島。市の東方海上10キロメートル。戸数を42戸に定めて増加を許さず、耕地を各戸に均分し共同作業を行なっていたことで有名。現在は観光地化。旧名、端島はしま。

パッシメーター【passimeter】

精密測定器の一種。工作物の内径の検査および測定に用いるもの。構造はパッサメーターとほとんど同一。

はつ‐しも【初霜】

その冬になって初めておく霜。〈[季]冬〉。古今和歌集秋「―のおきまどはせる白菊の花」

⇒はつしも‐づき【初霜月】

はつ‐しもがれ【初霜枯れ】

初めて霜枯れ時に入ること。草木がその冬初めて霜枯れすること。

はつしも‐づき【初霜月】

陰暦10月の異称。

⇒はつ‐しも【初霜】

はっ‐しゃ【発車】

電車・自動車などが動き出すこと。↔停車

はっ‐しゃ【発射】

矢を射ること。弾丸などを打ち出すこと。「ロケットの―」

⇒はっしゃ‐かん【発射管】

⇒はっしゃ‐やく【発射薬】

はっしゃ‐かん【発射管】‥クワン

艦艇に装置され、魚雷を発射する鋼製円筒。魚雷発射管。

⇒はっ‐しゃ【発射】

はっしゃ‐やく【発射薬】

銃砲で、弾丸の発射に用いる火薬。黒色火薬の類。

⇒はっ‐しゃ【発射】

ハッシュ【hash】

①肉などを細かく切ること。

②肉や野菜を細かく切って炒めたり、ソースなどで煮込んだ料理。

⇒ハッシュ‐ほう【ハッシュ法】

ばっ‐しゅ【罰酒】

賭弓のりゆみに負けた者や宴会に遅参した者などに罰として強いて酒を飲ませること。また、その酒。罰杯。

はっ‐しゅう【八州】‥シウ

①日本国。おおやしま。

②関八州かんはっしゅう。

はっ‐しゅう【八宗】

南都六宗に、平安二宗の天台・真言を加えたもの。八家。

⇒はっしゅう‐けんがく【八宗兼学】

⇒はっしゅう‐こうよう【八宗綱要】

ばつ‐じゅう【抜重】‥ヂユウ

スキーで、雪面にかかる体の重みを減らすこと。↔荷重

はっしゅう‐けんがく【八宗兼学】

①広く八宗の教義を兼ね学ぶこと。

②広く諸種の物事に通達すること。

⇒はっ‐しゅう【八宗】

はっしゅう‐こうよう【八宗綱要】‥カウエウ

仏書。凝然ぎょうねんの著。2巻。1268年(文永5)成る。八宗の歴史・教理を概観したもの。仏教の入門書として広く読まれる。

⇒はっ‐しゅう【八宗】

はっ‐しゅつ【発出】

①あらわれること。あらわすこと。おこすこと。

②(→)出発に同じ。

ばっ‐しゅつ【抜出】

ぬけ出ていること。すぐれていること。抜群。

ハッシュド‐ビーフ【hashed beef】

薄切りの牛肉と玉ねぎを炒め、トマト‐ソースやドミグラス‐ソースなどで煮込んだ料理。

ハッシュ‐ほう【ハッシュ法】‥ハフ

データ変換法の一種。与えられたデータにある種の数学関数を適用して不可逆の固定長値に変換する。データベース処理や暗号技術などに応用。

⇒ハッシュ【hash】

ばつ‐じょ【末女】‥ヂヨ

すえのむすめ。まつじょ。

ばつ‐じょ【祓除】‥ヂヨ

(正しくはフツジョ)けがれやわざわいなどを、はらいのぞくこと。

はっ‐しょう【八省】‥シヤウ

律令制で、太政だいじょう官に置かれた八つの中央行政官庁。すなわち中務なかつかさ・式部・治部・民部・兵部ひょうぶ・刑部ぎょうぶ・大蔵おおくら・宮内くないの八省。やつのすぶるつかさ。「―百官」

⇒はっしょう‐いん【八省院】

はっ‐しょう【八将】‥シヤウ

関東における八人の豪族。下総の千葉・結城、安房の里見、常陸の小田・佐竹、下野の小山・宇都宮・那須の称。

はっ‐しょう【八象】‥シヤウ

八卦はっけのそれぞれが象徴するもの。乾けんは天、坤こんは地、坎かんは水、離りは火、艮ごんは山、兌だは沢、巽そんは風、震しんは雷を表す。

はっ‐しょう【発症】‥シヤウ

病気の症状が現れること。

はっ‐しょう【発祥】‥シヤウ

①天命を受けて、天子となる吉兆を現すこと。

②帝王またはその祖先の出生。

③転じて、物事の起こり出ること。「自動車―の地」

⇒はっしょう‐ち【発祥地】

はつ‐じょう【発条】‥デウ

ぜんまい。ばね。

はつ‐じょう【発情】‥ジヤウ

情欲が起こること。動物が生殖欲を発動すること。「―期」

⇒はつじょう‐しゅうき【発情周期】

⇒はつじょう‐ホルモン【発情ホルモン】

ばっ‐しょう【跋渉】‥セフ

[詩経鄘風載馳]山をふみ越え、水を渡ること。転じて、諸国を遍歴すること。「山野を―する」

はっしょう‐いも【八升芋】

ジャガイモの異称。多産なのでいう。

はっしょう‐いん【八省院】‥シヤウヰン

朝堂院の別称。ここで八省の政務が行われた。

⇒はっ‐しょう【八省】

はつじょう‐しゅうき【発情周期】‥ジヤウシウ‥

一般に哺乳類の雌で、交尾可能な生理的状態を繰り返す周期。卵胞の成長と排卵が反復される。

⇒はつ‐じょう【発情】

はっしょう‐じん【八将神】‥シヤウ‥

暦の吉凶をつかさどるという八神。暦本の初めに掲げて、その年に在ある方角を記す。太歳たいさい・大将軍・大陰だいおん・歳刑さいきょう・歳破さいは・歳殺さいせつ・黄幡おうばん・豹尾ひょうびの八神。

はっしょうじん【八笑人】‥セウ‥

「花暦八笑人はなごよみはっしょうじん」の略称。

→文献資料[花暦八笑人]

はっしょう‐ち【発祥地】‥シヤウ‥

物事の初めて起こった土地。

⇒はっ‐しょう【発祥】

はっ‐しょうどう【八正道・八聖道】‥シヤウダウ

〔仏〕釈迦の最初の説法において説かれたとされる、修行の基本となる8種の実践徳目。正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定、すなわち正しい見解・決意・言葉・行為・生活・努力・思念・瞑想をいう。

はつじょう‐ホルモン【発情ホルモン】‥ジヤウ‥

(→)卵胞ホルモンに同じ。

⇒はつ‐じょう【発情】

はっしょう‐まめ【八升豆】

マメ科の一年生作物。熱帯アジア原産。日本では南西暖地に作られた。食用のほか、家畜の飼料・緑肥となる。〈[季]秋〉。書言字考節用集「黎豆、ハッショウマメ」

はっ‐しょく【発色】

①絵具などが、本来もっている色をあらわすこと。

②染物が媒染剤などによって、また、カラー写真が現像によって、目的とする色をあらわすこと。また、その色。「―がいい」

⇒はっしょく‐げんぞう【発色現像】

⇒はっしょく‐ざい【発色剤】

⇒はっしょく‐だん【発色団】

はっしょく‐げんぞう【発色現像】‥ザウ

写真感光材料を露光後、現像し、色画像を作る処理。

⇒はっ‐しょく【発色】

はっしょく‐ざい【発色剤】

食品添加物の一つ。食品中の色素を安定させ、色合いの変化を防ぐもの。亜硝酸ナトリウム・硝酸カリウムなどを用いる。

⇒はっ‐しょく【発色】

はっしょく‐だん【発色団】

(chromophore)有機化合物が色をもつ原因になると考えられる原子団。カルボニル基・アゾ基の類。→助色団

⇒はっ‐しょく【発色】

パッショネート【passionate】

熱情的。多情多感。

パッション【passion】

①熱情。激情。情熱。

②〔宗〕(Passion)

㋐イエスの受難。

㋑受難劇。受難曲。

⇒パッション‐フルーツ【passion fruits】

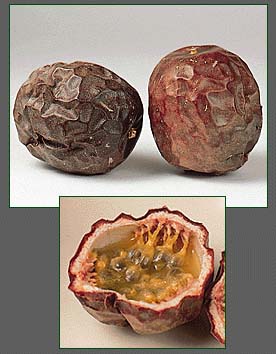

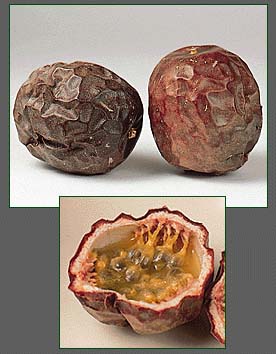

パッション‐フルーツ【passion fruits】

(花芯が十字架に見えるところから)クダモノトケイソウ、またその果実。沖縄・小笠原などで栽培。

パッションフルーツ

撮影:関戸 勇

⇒パッション【passion】

はっ‐しん【八神】

天皇の身を守護する八柱の神々。神祇官の八神殿に奉斎され、1872年(明治5)天神地祇と合わせて宮中の神殿に祀られた。神産日かみむすび神・高御産日たかみむすび神・玉積産日たまつめむすび神・生産日いくむすび神・足産日たるむすび神・大宮売おおみやのめ神・御食津みけつ神・事代主ことしろぬし神の称。

はっ‐しん【発信】

①信号を発すること。

②郵便・電信を出すこと。↔着信↔受信。

⇒はっしん‐おん【発信音】

⇒はっしん‐しゅぎ【発信主義】

⇒はっしん‐にん【発信人】

はっ‐しん【発振】

振動・電気振動などを発すること。「―器」

はっ‐しん【発疹】

皮膚に現れた、肉眼で確認できる、色や形の病的変化。皮疹。ほっしん。

⇒はっしん‐チフス【発疹チフス】

はっ‐しん【発進】

出発して進むこと。出発させて進めること。

はつ‐じん【発軔】

(「軔」は車の歯止め)

①歯止めを取りのけて車を動かし始めること。

②旅に立つこと。

③事を始めること。

④はじめて仕官すること。

はっしん‐おん【発信音】

発信を知らせる音。また、発信できる状態にあることを知らせる音。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐きこう【発震機構】

地震波初動の押し引き分布から推定される、震源における二つの偶力の働いた方向。二つの偶力のうちの一方は、断層のずれによるものであり、地震の原因である。他方は、有限のひずみに必ず伴う偶力で断層面に垂直な面上に働く。

バッシング【bashing】

強く叩くこと。手きびしく非難すること。「ジャパン‐―」

パッシング【passing】

テニスで、前進してくる相手の左右を抜く打球。パッシング‐ショット。

はっしん‐しゅぎ【発信主義】

〔法〕隔地者に対する意思表示は相手方に向けて発信した時に効力を生ずるものとする立場。↔受信主義。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐チフス【発疹チフス】

リケッチアの一種による急性感染症。衣虱ころもじらみ・頭虱あたまじらみから人に伝染。10〜14日の潜伏期ののち戦慄せんりつ・高熱・頭痛・四肢痛などを発し、めまい・はきけを伴い、3〜5日で淡紅色を呈する発疹が現れる。重症では脳症状を伴う。ほっしんチフス。戦争チフス。

⇒はっ‐しん【発疹】

はっしん‐にん【発信人】

郵便・電信などの差出人。↔受信人

⇒はっ‐しん【発信】

はっ・す【破す】

〔他サ変〕

破門する。追放する。天草本伊曾保物語「今日より鳥類の一門を―・するぞ」

はっ‐すい【撥水】

水をはじくこと。

⇒はっすい‐かこう【撥水加工】

ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

①多くの中から特にぬきんでること。抜群。

②書物や作品から要所を抜き出すこと。また、そのもの。抄録。「重要な部分を―する」

⇒ばっすい‐きょく【抜萃曲】

はっすい‐かこう【撥水加工】

布を構成する繊維を疎水化し、水をはじく性質を与える加工。

⇒はっ‐すい【撥水】

ばっすい‐きょく【抜萃曲】

長い楽曲中の主要部分だけを抜いて一つの楽曲に編曲したもの。

⇒ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

はつ‐すがた【初姿】

①新年のよそおいをした姿。

②初めて或るよそおいをした姿。新装の姿。

はつ‐すずめ【初雀】

元日の朝の雀。また、そのさえずり。〈[季]新年〉

はつ‐すずり【初硯】

新年に、初めて硯を使い書や絵を書くこと。書きぞめ。吉書。〈[季]新年〉

はつ‐ずり【初刷】

①新年に入って初めての印刷。また、その印刷物。1月1日付の新聞。

②⇒しょずり

ハッスル【hustle】

元気よくやること。張り切ること。

はっ・する【発する】

[文]発す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①外へあらわれる。

②起こる。はじまる。生ずる。史記抄「癰疽ようその初めて―・すをば針刀を以て」。「小事に端を―・する」

③出発する。旅にいでたつ。

[二]〔他サ変〕

①外へあらわす。「悪臭を―・する」

②生じさせる。だす。

③出してやる。つかわす。史記抄「わが兵を―・する際」

④うち出す。はなつ。放射する。

⑤はじめる。おこす。平家物語3「虞公歌を―・せしかば」

⑥おおやけにする。発表する。「一言も―・しない」

⑦あばく。ひらく。

バッスル【bustle】

スカートの後部をふくらませるために用いる腰当て。これを用いたシルエットをバッスル‐スタイルという。

バッスル

⇒パッション【passion】

はっ‐しん【八神】

天皇の身を守護する八柱の神々。神祇官の八神殿に奉斎され、1872年(明治5)天神地祇と合わせて宮中の神殿に祀られた。神産日かみむすび神・高御産日たかみむすび神・玉積産日たまつめむすび神・生産日いくむすび神・足産日たるむすび神・大宮売おおみやのめ神・御食津みけつ神・事代主ことしろぬし神の称。

はっ‐しん【発信】

①信号を発すること。

②郵便・電信を出すこと。↔着信↔受信。

⇒はっしん‐おん【発信音】

⇒はっしん‐しゅぎ【発信主義】

⇒はっしん‐にん【発信人】

はっ‐しん【発振】

振動・電気振動などを発すること。「―器」

はっ‐しん【発疹】

皮膚に現れた、肉眼で確認できる、色や形の病的変化。皮疹。ほっしん。

⇒はっしん‐チフス【発疹チフス】

はっ‐しん【発進】

出発して進むこと。出発させて進めること。

はつ‐じん【発軔】

(「軔」は車の歯止め)

①歯止めを取りのけて車を動かし始めること。

②旅に立つこと。

③事を始めること。

④はじめて仕官すること。

はっしん‐おん【発信音】

発信を知らせる音。また、発信できる状態にあることを知らせる音。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐きこう【発震機構】

地震波初動の押し引き分布から推定される、震源における二つの偶力の働いた方向。二つの偶力のうちの一方は、断層のずれによるものであり、地震の原因である。他方は、有限のひずみに必ず伴う偶力で断層面に垂直な面上に働く。

バッシング【bashing】

強く叩くこと。手きびしく非難すること。「ジャパン‐―」

パッシング【passing】

テニスで、前進してくる相手の左右を抜く打球。パッシング‐ショット。

はっしん‐しゅぎ【発信主義】

〔法〕隔地者に対する意思表示は相手方に向けて発信した時に効力を生ずるものとする立場。↔受信主義。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐チフス【発疹チフス】

リケッチアの一種による急性感染症。衣虱ころもじらみ・頭虱あたまじらみから人に伝染。10〜14日の潜伏期ののち戦慄せんりつ・高熱・頭痛・四肢痛などを発し、めまい・はきけを伴い、3〜5日で淡紅色を呈する発疹が現れる。重症では脳症状を伴う。ほっしんチフス。戦争チフス。

⇒はっ‐しん【発疹】

はっしん‐にん【発信人】

郵便・電信などの差出人。↔受信人

⇒はっ‐しん【発信】

はっ・す【破す】

〔他サ変〕

破門する。追放する。天草本伊曾保物語「今日より鳥類の一門を―・するぞ」

はっ‐すい【撥水】

水をはじくこと。

⇒はっすい‐かこう【撥水加工】

ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

①多くの中から特にぬきんでること。抜群。

②書物や作品から要所を抜き出すこと。また、そのもの。抄録。「重要な部分を―する」

⇒ばっすい‐きょく【抜萃曲】

はっすい‐かこう【撥水加工】

布を構成する繊維を疎水化し、水をはじく性質を与える加工。

⇒はっ‐すい【撥水】

ばっすい‐きょく【抜萃曲】

長い楽曲中の主要部分だけを抜いて一つの楽曲に編曲したもの。

⇒ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

はつ‐すがた【初姿】

①新年のよそおいをした姿。

②初めて或るよそおいをした姿。新装の姿。

はつ‐すずめ【初雀】

元日の朝の雀。また、そのさえずり。〈[季]新年〉

はつ‐すずり【初硯】

新年に、初めて硯を使い書や絵を書くこと。書きぞめ。吉書。〈[季]新年〉

はつ‐ずり【初刷】

①新年に入って初めての印刷。また、その印刷物。1月1日付の新聞。

②⇒しょずり

ハッスル【hustle】

元気よくやること。張り切ること。

はっ・する【発する】

[文]発す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①外へあらわれる。

②起こる。はじまる。生ずる。史記抄「癰疽ようその初めて―・すをば針刀を以て」。「小事に端を―・する」

③出発する。旅にいでたつ。

[二]〔他サ変〕

①外へあらわす。「悪臭を―・する」

②生じさせる。だす。

③出してやる。つかわす。史記抄「わが兵を―・する際」

④うち出す。はなつ。放射する。

⑤はじめる。おこす。平家物語3「虞公歌を―・せしかば」

⑥おおやけにする。発表する。「一言も―・しない」

⑦あばく。ひらく。

バッスル【bustle】

スカートの後部をふくらませるために用いる腰当て。これを用いたシルエットをバッスル‐スタイルという。

バッスル

ばっ・する【罰する】

〔他サ変〕[文]罰す(サ変)

罰を与える。処罰する。今昔物語集3「盧至るしを―・せむが為に」。「違反者を―・する」

はっ‐すん【八寸】

①1寸の8倍の長さ。

②懐石料理で、酒肴とする口取り。鉢肴。

③八寸膳の略。

④和紙の一種。近世、下野・信濃に産した帳簿用の厚紙。また、漆漉こしに用いる吉野紙の別称。

⑤鹿恋かこいの次位の遊女。浮世草子、御前義経記「鹿恋天神より又一段下りて…―とも女の子とも」

⇒はっすん‐くぎ【八寸釘】

⇒はっすん‐ぜん【八寸膳】

はっすん‐くぎ【八寸釘】

長さ8寸ある極大のくぎ。

⇒はっ‐すん【八寸】

はっすん‐ぜん【八寸膳】

懐石用の道具。8寸四方の白木の膳。献酒のときの肴を少しずつ盛り合わせてまわすのに用いる。八寸台。八寸。

⇒はっ‐すん【八寸】

はつせ【初瀬・泊瀬】

①奈良県桜井市初瀬はせの古称。初瀬川に臨む。→はせ。

②(→)長谷寺はせでら2を指す。

⇒はつせ‐おとめ【初瀬少女】

⇒はつせ‐かぜ【初瀬風】

⇒はつせ‐がわ【初瀬川】

⇒はつせ‐め【初瀬女】

⇒はつせ‐やま【初瀬山】

はっ‐せい【八姓】

(→)八色姓やくさのかばねに同じ。

はっ‐せい【発生】

①生い出ること。事が起こり生ずること。「事件が―する」

②〔生〕生物の卵が成体に達するまでの、形態的・生理的・化学的な変化・発達、すなわち形態形成・分化・成長・変態・加齢などの過程。発生は普通、受精によって開始される。系統発生との対比で個体発生ともいう。また、生物の器官がその原基から生じて来る過程をいうこともある。

⇒はっせい‐がく【発生学】

⇒はっせいき‐じょうたい【発生期状態】

⇒はっせい‐こうがく【発生工学】

⇒はっせい‐しゅぎ【発生主義】

⇒はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

⇒はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

⇒はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

⇒はっせい‐よさつ【発生予察】

⇒はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

はっ‐せい【発声】

①声を出すこと。また、その声。「―練習」→発声法。

②歌の披講のとき、講師が歌を読み上げた後を受け、節をつけて歌い上げること。また、その役。

③音頭おんどをとるために最初に声を出して唱えること。「乾杯の―をお願いする」

⇒はっせい‐えいが【発声映画】

⇒はっせい‐きかん【発声器官】

⇒はっせい‐ほう【発声法】

はっせい‐えいが【発声映画】‥グワ

(→)トーキーに同じ。↔無声映画。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐がく【発生学】

(embryology)生物学の一分科。生物の個体発生を研究する科学。手法や対象などにより、実験発生学・比較発生学・発生遺伝学などに分けられる。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐きかん【発声器官】‥クワン

声を出す器官。声帯・口腔・鼻腔など。発声器。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせいき‐じょうたい【発生期状態】‥ジヤウ‥

(nascent state)原子が化合物から遊離する瞬間の、化学的に非常に反応性に富む状態。この状態にある原子を、例えば発生期の水素、発生期の酸素などと呼ぶ。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐こうがく【発生工学】

卵や発生中の胚に人為的な操作を加え、発生学上の知識を得るバイオ‐テクノロジーの一分野。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐しゅぎ【発生主義】

〔経〕現金の受払いの時点ではなく、収益は実現した時点で、費用は発生した時点で、それぞれ認識する会計上の原則。企業会計は基本的にこの原則によっている。↔現金主義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

生物学の一分野。発生の諸現象を、他分野の生物学と共通概念のもとに総合的に把握することを目ざす。

⇒はっ‐せい【発生】

はつ‐せいたい【初聖体】

〔宗〕初聖体拝領の略。カトリック教会で、その人が初めて聖体を受ける儀式。

はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

定義において、本質的属性の分析が困難な場合、その発生・成立の条件を挙げて定義するもの。例えば、円を中心点から等距離にある点の集合とする定義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

(épistémologie génétique フランス)ピアジェが提唱した子供の認識の発達理論。時間・空間・論理・因果などの認識は人類の認識の歴史をたどるとする。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐ほう【発声法】‥ハフ

①声の出し方。

②声楽の基礎訓練として行う声の出し方。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐よさつ【発生予察】

農作物の病害や害虫の発生場所、発生時期、発生量などを予測すること。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

(producer gas)石炭・コークスなどを不完全燃焼させて得られる燃料ガス。主成分は窒素・一酸化炭素・水素など。

⇒はっ‐せい【発生】

パッセージ【passage】

①〔音〕(楽句の意)楽曲の中で、独立した楽想を持たない経過的部分。急テンポの音階的ないし分散和音的な楽節の一区切りなど。走句。経過句。

②文章の一節。

はつせ‐おとめ【初瀬少女】‥ヲトメ

(→)「はつせめ」に同じ。万葉集3「こもりくの―が手に纏まける玉は乱れて」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐かぜ【初瀬風】

初瀬のあたりを吹く風。万葉集10「―かく吹く夜は」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐がわ【初瀬川】‥ガハ

〔枕〕

「早く」にかかる。

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せき【発赤】

〔医〕

⇒ほっせき

はつ‐せき【初席】

寄席よせで、芸人が新年に初めて出演すること。また、その興行。初寄席。寄席開き。〈[季]新年〉

ばっ‐せき【末席】

すえの座席。末座。まっせき。

はっ‐せつ【八節】

一年中の季節の八つの変りめ。二十四節気のうち、立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至の八つの節。

はつ‐ぜっく【初節句】

生まれた子が初めて迎える5月5日(男)または3月3日(女)の節句。特に男子の初めての節句。はつのせっく。〈[季]夏〉

はつ‐ぜみ【初蝉】

その年に初めて鳴く蝉。〈[季]夏〉

はつせ‐め【初瀬女】

初瀬地方の少女。はつせおとめ。万葉集6「―の造る木綿ゆう花」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐やま【初瀬山】

初瀬にある山。万葉集3「―何時かも越えむ」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せん【八仙】

中国の民間伝承の8人の仙人。鍾離権・張果・韓湘子・鉄拐てっかい・曹国舅・呂洞賓・藍采和の7人と女仙何仙姑。→飲中八仙歌

はっ‐せん【八専】

暦で、干支えとの十干と十二支の五行が合う専日のうち、壬子みずのえねの日から癸亥みずのといの日までの8日間。壬子から癸亥の間は12日あるが、該当しない丑・辰・午・戌の4日は間日まびと称した。八専は一年に6回あり、降雨が多いという。法事・婚礼などの厄日。

⇒はっせん‐たろう【八専太郎】

はっ‐せん【発船】

船が出港すること。ふなで。↔着船

ばっ‐せん【抜染】

捺染法の一つ。染色した布帛ふはくに抜染剤をまぜた糊を印刷して文様を色抜きしたもの。白色抜染・着色抜染・半抜染の3種がある。ぬきぞめ。

⇒ばっせん‐がすり【抜染絣】

⇒ばっせん‐ざい【抜染剤】

ばっ‐せん【抜選】

多くのものの中から、抜き選ぶこと。選抜。

ばっせん‐がすり【抜染絣】

抜染によって絣文様を表した木綿。

⇒ばっ‐せん【抜染】

ばっせん‐ざい【抜染剤】

抜染に使用する色抜きの薬剤。酸化抜染剤・還元抜染剤その他がある。

⇒ばっ‐せん【抜染】

パッセンジャー【passenger】

乗客。旅客。

はっせん‐たろう【八専太郎】‥ラウ

八専の第1日目の称。この日が晴天ならば八専中は雨がち、雨天ならば晴が多いと言い伝える。また、その逆ともいう。

⇒はっ‐せん【八専】

はっせん‐ひょう【八線表】‥ヘウ

三角関数表。正弦・余弦・正接・余接・正割・余割・正矢せいし・余矢の八つの表を載せる。

はっ‐そ【発蛆】

蛆うじが発生すること。

はっ‐そう【八双】‥サウ

①(「発装」とも書く)仏画などの掛軸の装飾金具。八双金物に似るからいう。

②剣道または薙刀なぎなたの構えの一つ。正面より右寄せにして立てて構える。八双の構え。

⇒はっそう‐かなもの【八双金物】

はっ‐そう【八相】‥サウ

①〔仏〕(→)釈迦八相のこと。

②人相上で、威・厚・清・古・孤・薄・悪・俗の8種の相。

⇒はっそう‐じょうどう【八相成道】

はっ‐そう【八草】‥サウ

漢方で用いる8種の薬草。諸説あるが、一説には菖蒲しょうぶ・艾葉よもぎ・車前おおばこ・荷葉はす・蒼耳おなもみ・忍冬にんどう・馬鞭草くまつづら・蘩蔞はこべの8種とする。〈運歩色葉集〉

はっ‐そう【発走】

陸上競技・競馬・競輪などの競走で、走り出すこと。スタート。

はっ‐そう【発送】

品物を送り出すこと。「小荷物の―」

はっ‐そう【発喪】‥サウ

(→)「はつも」に同じ。

はっ‐そう【発装】‥サウ

⇒はっそう(八双)1

はっ‐そう【発想】‥サウ

①思いつくこと。思いつき。「―はいい」「―の転換」

②思いや考えを形に表すこと。「奇抜な―」「日本人特有の―」

③音楽の曲想、曲の緩急、強弱などを表現すること。フィーリング。

⇒はっそう‐きごう【発想記号】

⇒はっそう‐ひょうご【発想標語】

ばつ‐ぞう【末造】‥ザウ

[礼記郊特牲](「造」は時代の意)すえの世。滅びそうになった世。末世。

はっそう‐かなもの【八双金物】‥サウ‥

門扉の縁などにとりつける装飾金物。形により出八双・入八双・散らし八双などの種類がある。

⇒はっ‐そう【八双】

はっそう‐きごう【発想記号】‥サウ‥ガウ

〔音〕広義には楽譜における奏法記号・強弱記号・速度記号などの総称。狭義には発想標語のこと。

⇒はっ‐そう【発想】

はっそう‐じょうどう【八相成道】‥サウジヤウダウ

〔仏〕釈迦八相のことで、特に成道を重視していう。

⇒はっ‐そう【八相】

はっそう‐ひょうご【発想標語】‥サウヘウ‥

〔音〕楽曲の全体または一部の表情を概念的に指示する標語。

発想標語(表)

ばっ・する【罰する】

〔他サ変〕[文]罰す(サ変)

罰を与える。処罰する。今昔物語集3「盧至るしを―・せむが為に」。「違反者を―・する」

はっ‐すん【八寸】

①1寸の8倍の長さ。

②懐石料理で、酒肴とする口取り。鉢肴。

③八寸膳の略。

④和紙の一種。近世、下野・信濃に産した帳簿用の厚紙。また、漆漉こしに用いる吉野紙の別称。

⑤鹿恋かこいの次位の遊女。浮世草子、御前義経記「鹿恋天神より又一段下りて…―とも女の子とも」

⇒はっすん‐くぎ【八寸釘】

⇒はっすん‐ぜん【八寸膳】

はっすん‐くぎ【八寸釘】

長さ8寸ある極大のくぎ。

⇒はっ‐すん【八寸】

はっすん‐ぜん【八寸膳】

懐石用の道具。8寸四方の白木の膳。献酒のときの肴を少しずつ盛り合わせてまわすのに用いる。八寸台。八寸。

⇒はっ‐すん【八寸】

はつせ【初瀬・泊瀬】

①奈良県桜井市初瀬はせの古称。初瀬川に臨む。→はせ。

②(→)長谷寺はせでら2を指す。

⇒はつせ‐おとめ【初瀬少女】

⇒はつせ‐かぜ【初瀬風】

⇒はつせ‐がわ【初瀬川】

⇒はつせ‐め【初瀬女】

⇒はつせ‐やま【初瀬山】

はっ‐せい【八姓】

(→)八色姓やくさのかばねに同じ。

はっ‐せい【発生】

①生い出ること。事が起こり生ずること。「事件が―する」

②〔生〕生物の卵が成体に達するまでの、形態的・生理的・化学的な変化・発達、すなわち形態形成・分化・成長・変態・加齢などの過程。発生は普通、受精によって開始される。系統発生との対比で個体発生ともいう。また、生物の器官がその原基から生じて来る過程をいうこともある。

⇒はっせい‐がく【発生学】

⇒はっせいき‐じょうたい【発生期状態】

⇒はっせい‐こうがく【発生工学】

⇒はっせい‐しゅぎ【発生主義】

⇒はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

⇒はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

⇒はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

⇒はっせい‐よさつ【発生予察】

⇒はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

はっ‐せい【発声】

①声を出すこと。また、その声。「―練習」→発声法。

②歌の披講のとき、講師が歌を読み上げた後を受け、節をつけて歌い上げること。また、その役。

③音頭おんどをとるために最初に声を出して唱えること。「乾杯の―をお願いする」

⇒はっせい‐えいが【発声映画】

⇒はっせい‐きかん【発声器官】

⇒はっせい‐ほう【発声法】

はっせい‐えいが【発声映画】‥グワ

(→)トーキーに同じ。↔無声映画。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐がく【発生学】

(embryology)生物学の一分科。生物の個体発生を研究する科学。手法や対象などにより、実験発生学・比較発生学・発生遺伝学などに分けられる。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐きかん【発声器官】‥クワン

声を出す器官。声帯・口腔・鼻腔など。発声器。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせいき‐じょうたい【発生期状態】‥ジヤウ‥

(nascent state)原子が化合物から遊離する瞬間の、化学的に非常に反応性に富む状態。この状態にある原子を、例えば発生期の水素、発生期の酸素などと呼ぶ。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐こうがく【発生工学】

卵や発生中の胚に人為的な操作を加え、発生学上の知識を得るバイオ‐テクノロジーの一分野。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐しゅぎ【発生主義】

〔経〕現金の受払いの時点ではなく、収益は実現した時点で、費用は発生した時点で、それぞれ認識する会計上の原則。企業会計は基本的にこの原則によっている。↔現金主義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

生物学の一分野。発生の諸現象を、他分野の生物学と共通概念のもとに総合的に把握することを目ざす。

⇒はっ‐せい【発生】

はつ‐せいたい【初聖体】

〔宗〕初聖体拝領の略。カトリック教会で、その人が初めて聖体を受ける儀式。

はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

定義において、本質的属性の分析が困難な場合、その発生・成立の条件を挙げて定義するもの。例えば、円を中心点から等距離にある点の集合とする定義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

(épistémologie génétique フランス)ピアジェが提唱した子供の認識の発達理論。時間・空間・論理・因果などの認識は人類の認識の歴史をたどるとする。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐ほう【発声法】‥ハフ

①声の出し方。

②声楽の基礎訓練として行う声の出し方。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐よさつ【発生予察】

農作物の病害や害虫の発生場所、発生時期、発生量などを予測すること。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

(producer gas)石炭・コークスなどを不完全燃焼させて得られる燃料ガス。主成分は窒素・一酸化炭素・水素など。

⇒はっ‐せい【発生】

パッセージ【passage】

①〔音〕(楽句の意)楽曲の中で、独立した楽想を持たない経過的部分。急テンポの音階的ないし分散和音的な楽節の一区切りなど。走句。経過句。

②文章の一節。

はつせ‐おとめ【初瀬少女】‥ヲトメ

(→)「はつせめ」に同じ。万葉集3「こもりくの―が手に纏まける玉は乱れて」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐かぜ【初瀬風】

初瀬のあたりを吹く風。万葉集10「―かく吹く夜は」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐がわ【初瀬川】‥ガハ

〔枕〕

「早く」にかかる。

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せき【発赤】

〔医〕

⇒ほっせき

はつ‐せき【初席】

寄席よせで、芸人が新年に初めて出演すること。また、その興行。初寄席。寄席開き。〈[季]新年〉

ばっ‐せき【末席】

すえの座席。末座。まっせき。

はっ‐せつ【八節】

一年中の季節の八つの変りめ。二十四節気のうち、立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至の八つの節。

はつ‐ぜっく【初節句】

生まれた子が初めて迎える5月5日(男)または3月3日(女)の節句。特に男子の初めての節句。はつのせっく。〈[季]夏〉

はつ‐ぜみ【初蝉】

その年に初めて鳴く蝉。〈[季]夏〉

はつせ‐め【初瀬女】

初瀬地方の少女。はつせおとめ。万葉集6「―の造る木綿ゆう花」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐やま【初瀬山】

初瀬にある山。万葉集3「―何時かも越えむ」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せん【八仙】

中国の民間伝承の8人の仙人。鍾離権・張果・韓湘子・鉄拐てっかい・曹国舅・呂洞賓・藍采和の7人と女仙何仙姑。→飲中八仙歌

はっ‐せん【八専】

暦で、干支えとの十干と十二支の五行が合う専日のうち、壬子みずのえねの日から癸亥みずのといの日までの8日間。壬子から癸亥の間は12日あるが、該当しない丑・辰・午・戌の4日は間日まびと称した。八専は一年に6回あり、降雨が多いという。法事・婚礼などの厄日。

⇒はっせん‐たろう【八専太郎】

はっ‐せん【発船】

船が出港すること。ふなで。↔着船

ばっ‐せん【抜染】

捺染法の一つ。染色した布帛ふはくに抜染剤をまぜた糊を印刷して文様を色抜きしたもの。白色抜染・着色抜染・半抜染の3種がある。ぬきぞめ。

⇒ばっせん‐がすり【抜染絣】

⇒ばっせん‐ざい【抜染剤】

ばっ‐せん【抜選】

多くのものの中から、抜き選ぶこと。選抜。

ばっせん‐がすり【抜染絣】

抜染によって絣文様を表した木綿。

⇒ばっ‐せん【抜染】

ばっせん‐ざい【抜染剤】

抜染に使用する色抜きの薬剤。酸化抜染剤・還元抜染剤その他がある。

⇒ばっ‐せん【抜染】

パッセンジャー【passenger】

乗客。旅客。

はっせん‐たろう【八専太郎】‥ラウ

八専の第1日目の称。この日が晴天ならば八専中は雨がち、雨天ならば晴が多いと言い伝える。また、その逆ともいう。

⇒はっ‐せん【八専】

はっせん‐ひょう【八線表】‥ヘウ

三角関数表。正弦・余弦・正接・余接・正割・余割・正矢せいし・余矢の八つの表を載せる。

はっ‐そ【発蛆】

蛆うじが発生すること。

はっ‐そう【八双】‥サウ

①(「発装」とも書く)仏画などの掛軸の装飾金具。八双金物に似るからいう。

②剣道または薙刀なぎなたの構えの一つ。正面より右寄せにして立てて構える。八双の構え。

⇒はっそう‐かなもの【八双金物】

はっ‐そう【八相】‥サウ

①〔仏〕(→)釈迦八相のこと。

②人相上で、威・厚・清・古・孤・薄・悪・俗の8種の相。

⇒はっそう‐じょうどう【八相成道】

はっ‐そう【八草】‥サウ

漢方で用いる8種の薬草。諸説あるが、一説には菖蒲しょうぶ・艾葉よもぎ・車前おおばこ・荷葉はす・蒼耳おなもみ・忍冬にんどう・馬鞭草くまつづら・蘩蔞はこべの8種とする。〈運歩色葉集〉

はっ‐そう【発走】

陸上競技・競馬・競輪などの競走で、走り出すこと。スタート。

はっ‐そう【発送】

品物を送り出すこと。「小荷物の―」

はっ‐そう【発喪】‥サウ

(→)「はつも」に同じ。

はっ‐そう【発装】‥サウ

⇒はっそう(八双)1

はっ‐そう【発想】‥サウ

①思いつくこと。思いつき。「―はいい」「―の転換」

②思いや考えを形に表すこと。「奇抜な―」「日本人特有の―」

③音楽の曲想、曲の緩急、強弱などを表現すること。フィーリング。

⇒はっそう‐きごう【発想記号】

⇒はっそう‐ひょうご【発想標語】

ばつ‐ぞう【末造】‥ザウ

[礼記郊特牲](「造」は時代の意)すえの世。滅びそうになった世。末世。

はっそう‐かなもの【八双金物】‥サウ‥

門扉の縁などにとりつける装飾金物。形により出八双・入八双・散らし八双などの種類がある。

⇒はっ‐そう【八双】

はっそう‐きごう【発想記号】‥サウ‥ガウ

〔音〕広義には楽譜における奏法記号・強弱記号・速度記号などの総称。狭義には発想標語のこと。

⇒はっ‐そう【発想】

はっそう‐じょうどう【八相成道】‥サウジヤウダウ

〔仏〕釈迦八相のことで、特に成道を重視していう。

⇒はっ‐そう【八相】

はっそう‐ひょうご【発想標語】‥サウヘウ‥

〔音〕楽曲の全体または一部の表情を概念的に指示する標語。

発想標語(表)

⇒はっ‐そう【発想】

はっ‐そく【発足】

①出発すること。

②団体などが新設され、活動を開始すること。ほっそく。

ばっ‐そく【罰則】

法規に対する違背行為の処罰を定めた規定。

ばつ‐ぞく【閥族】

①門閥の一族。貴い家柄。

②閥を形づくる一族。「―政治」

はっそく‐の‐つくえ【八足の机】

⇒やつあしのつくえ

バッソ‐コンティヌオ【basso continuo イタリア】

(→)通奏低音に同じ。

はつ‐そら【初空】

初めてその季節らしくなった空。また、新春の空。〈[季]新年〉。千五百番歌合「緑にかへる春の―」

⇒はつそら‐づき【初空月】

はつそら‐づき【初空月】

陰暦正月の異称。〈[季]春〉

⇒はつ‐そら【初空】

ばつ‐ぞり【ばつ橇】

東北地方で用いた代表的な木材運搬用の橇。短距離の急勾配地で使われた。

ばっ‐そん【末孫】

遠い子孫。血筋の末。後裔。まっそん。

はった【八田】

姓氏の一つ。

⇒はった‐とものり【八田知紀】

ハッタ【Mohammad Hatta】

インドネシアの政治家・経済学者。独立に尽力。1945年共和国副大統領、48〜50年首相兼任。56年スカルノの政策に反対し辞任。(1902〜1980)

はつ‐た【初田】

①新たに開墾した田。

②初めて稲を刈り取る田。夫木和歌抄12「山もとの―かりがね来鳴くなり」

ハッダ【Hadda】

アフガニスタン東部にある古代仏教伽藍の遺跡。出土の塑像はガンダーラ末期(3世紀)の様式を代表する。

はつだ

(→)八田網はちだあみに同じ。

はつ‐だ【発兌】

書籍・紙幣などを印刷して世に出すこと。発行。黒岩涙香、恐ろしき五分間「今夕―したる新聞紙をも買ひ取りて」

ばった

(「―に売る」の形で)大安売り・投げ売りに売る。「ばったりに売る」とも。歌舞伎、東海道四谷怪談「大家のかみさんをだまくらかして、―に売つてしまはふわへ」

⇒ばった‐や【ばった屋】

ばった【飛蝗・蝗虫】

バッタ目バッタ上科に属する昆虫の総称。一般に体は細長く、後肢は発達して跳躍に適する。脚と翅とを擦って音を発するものもある。草原にすむものが多く、一部の種は農業上有害で、特に飛蝗ひこうによる被害は著しい。種類が多い。はたぎ。がたぎ。はたはた。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

⇒ばった‐もく【飛蝗目】

バッター【batter】

野球で、打者だしゃ。

⇒バッター‐ボックス【batter's box】

バッター‐ボックス【batter's box】

野球で、打者の定位置。本塁の左右にある長方形の白線の枠内。打席。

⇒バッター【batter】

はったい【糗・麨】

(→)香煎こうせん1に同じ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒はったい‐いし【糗石】

はっ‐たい【八体】

①漢字の8種の書体。古文・大篆だいてん・小篆・隷書・章草・飛白・八分はっぷん・行書の称。

②発句をその風姿の上から見た8種の体。幽玄・有心・無心・悠遠・風艶・風情・寓言・風曲の称。

③連句の付け方の8種。→七名八体しちみょうはったい

はったい‐いし【糗石】

砂と鉄鉱とが結合してできた黒褐色の円い塊状の石。内部は空からで青白色の細粉が詰まっている。子持石。金壺石。

⇒はったい【糗・麨】

はつ‐だいし【初大師】

その年の初めての弘法大師の縁日。正月21日。初弘法。〈[季]新年〉

はつ‐たうえ【初田植】‥ウヱ

(→)「苗開き」に同じ。

はつ‐たか【初鷹】

秋になって、夏に脱けた羽が出揃った鷹。〈[季]秋〉。五社百首「―の初鳥屋出はつとやだしの秋風に」

ばっ‐たく【抜擢】

(タクは漢音)多くの人の中からよりぬくこと。ひきあげること。ばってき。

はつ‐たけ【初茸】

担子菌類のきのこ。夏から秋、松林中の陰湿地に生ずる。傘は扁平または漏斗状に開き、中央部はくぼむ。全体に淡赤褐色を呈し、傘には濃色の環紋がある。傷をつけると青変する特徴がある。食用。アイタケ。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

はっ‐たつ【八達】

道路が八方へ通じていること。「四通―」

はっ‐たつ【発達】

①生体が発育して完全な形態に近づくこと。「筋肉の―」

②進歩してよりすぐれた段階に向かうこと。規模が大きくなること。「産業の―」「―した低気圧」

③〔心〕個体が時間経過に伴ってその心的・身体的機能を変えてゆく過程。遺伝と環境とを要因として展開する。

⇒はったつ‐かだい【発達課題】

⇒はったつ‐しょうがい【発達障害】

⇒はったつ‐しんりがく【発達心理学】

はったつ‐かだい【発達課題】‥クワ‥

人の発達段階のそれぞれにおいて取り組むべき課題。乳幼児期の母語との接触、青年期の自立など。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しょうがい【発達障害】‥シヤウ‥

心身の機能の発達が困難な、あるいはきわめて緩慢な状態。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しんりがく【発達心理学】

心身の発達過程を研究対象とする心理学の一分野。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐れい【八達嶺】

(Bada Ling)中国、北京市北西部にある山。古来、内モンゴル高原と華北平原を結ぶ軍事・交通の要衝。現在は、万里の長城観光の中心地。

はった‐と

〔副〕

(ハタトの促音化)

①勢いよく打ったり蹴ったりするさま。また、物の強く当たるさま。

②にわかに胸にこたえたさま。事のさし迫ったさま。毛詩抄「胸に物の―当るやうな心ぞ」

③にらみつ

⇒はっ‐そう【発想】

はっ‐そく【発足】

①出発すること。

②団体などが新設され、活動を開始すること。ほっそく。

ばっ‐そく【罰則】

法規に対する違背行為の処罰を定めた規定。

ばつ‐ぞく【閥族】

①門閥の一族。貴い家柄。

②閥を形づくる一族。「―政治」

はっそく‐の‐つくえ【八足の机】

⇒やつあしのつくえ

バッソ‐コンティヌオ【basso continuo イタリア】

(→)通奏低音に同じ。

はつ‐そら【初空】

初めてその季節らしくなった空。また、新春の空。〈[季]新年〉。千五百番歌合「緑にかへる春の―」

⇒はつそら‐づき【初空月】

はつそら‐づき【初空月】

陰暦正月の異称。〈[季]春〉

⇒はつ‐そら【初空】

ばつ‐ぞり【ばつ橇】

東北地方で用いた代表的な木材運搬用の橇。短距離の急勾配地で使われた。

ばっ‐そん【末孫】

遠い子孫。血筋の末。後裔。まっそん。

はった【八田】

姓氏の一つ。

⇒はった‐とものり【八田知紀】

ハッタ【Mohammad Hatta】

インドネシアの政治家・経済学者。独立に尽力。1945年共和国副大統領、48〜50年首相兼任。56年スカルノの政策に反対し辞任。(1902〜1980)

はつ‐た【初田】

①新たに開墾した田。

②初めて稲を刈り取る田。夫木和歌抄12「山もとの―かりがね来鳴くなり」

ハッダ【Hadda】

アフガニスタン東部にある古代仏教伽藍の遺跡。出土の塑像はガンダーラ末期(3世紀)の様式を代表する。

はつだ

(→)八田網はちだあみに同じ。

はつ‐だ【発兌】

書籍・紙幣などを印刷して世に出すこと。発行。黒岩涙香、恐ろしき五分間「今夕―したる新聞紙をも買ひ取りて」

ばった

(「―に売る」の形で)大安売り・投げ売りに売る。「ばったりに売る」とも。歌舞伎、東海道四谷怪談「大家のかみさんをだまくらかして、―に売つてしまはふわへ」

⇒ばった‐や【ばった屋】

ばった【飛蝗・蝗虫】

バッタ目バッタ上科に属する昆虫の総称。一般に体は細長く、後肢は発達して跳躍に適する。脚と翅とを擦って音を発するものもある。草原にすむものが多く、一部の種は農業上有害で、特に飛蝗ひこうによる被害は著しい。種類が多い。はたぎ。がたぎ。はたはた。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

⇒ばった‐もく【飛蝗目】

バッター【batter】

野球で、打者だしゃ。

⇒バッター‐ボックス【batter's box】

バッター‐ボックス【batter's box】

野球で、打者の定位置。本塁の左右にある長方形の白線の枠内。打席。

⇒バッター【batter】

はったい【糗・麨】

(→)香煎こうせん1に同じ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒はったい‐いし【糗石】

はっ‐たい【八体】

①漢字の8種の書体。古文・大篆だいてん・小篆・隷書・章草・飛白・八分はっぷん・行書の称。

②発句をその風姿の上から見た8種の体。幽玄・有心・無心・悠遠・風艶・風情・寓言・風曲の称。

③連句の付け方の8種。→七名八体しちみょうはったい

はったい‐いし【糗石】

砂と鉄鉱とが結合してできた黒褐色の円い塊状の石。内部は空からで青白色の細粉が詰まっている。子持石。金壺石。

⇒はったい【糗・麨】

はつ‐だいし【初大師】

その年の初めての弘法大師の縁日。正月21日。初弘法。〈[季]新年〉

はつ‐たうえ【初田植】‥ウヱ

(→)「苗開き」に同じ。

はつ‐たか【初鷹】

秋になって、夏に脱けた羽が出揃った鷹。〈[季]秋〉。五社百首「―の初鳥屋出はつとやだしの秋風に」

ばっ‐たく【抜擢】

(タクは漢音)多くの人の中からよりぬくこと。ひきあげること。ばってき。

はつ‐たけ【初茸】

担子菌類のきのこ。夏から秋、松林中の陰湿地に生ずる。傘は扁平または漏斗状に開き、中央部はくぼむ。全体に淡赤褐色を呈し、傘には濃色の環紋がある。傷をつけると青変する特徴がある。食用。アイタケ。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

はっ‐たつ【八達】

道路が八方へ通じていること。「四通―」

はっ‐たつ【発達】

①生体が発育して完全な形態に近づくこと。「筋肉の―」

②進歩してよりすぐれた段階に向かうこと。規模が大きくなること。「産業の―」「―した低気圧」

③〔心〕個体が時間経過に伴ってその心的・身体的機能を変えてゆく過程。遺伝と環境とを要因として展開する。

⇒はったつ‐かだい【発達課題】

⇒はったつ‐しょうがい【発達障害】

⇒はったつ‐しんりがく【発達心理学】

はったつ‐かだい【発達課題】‥クワ‥

人の発達段階のそれぞれにおいて取り組むべき課題。乳幼児期の母語との接触、青年期の自立など。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しょうがい【発達障害】‥シヤウ‥

心身の機能の発達が困難な、あるいはきわめて緩慢な状態。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しんりがく【発達心理学】

心身の発達過程を研究対象とする心理学の一分野。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐れい【八達嶺】

(Bada Ling)中国、北京市北西部にある山。古来、内モンゴル高原と華北平原を結ぶ軍事・交通の要衝。現在は、万里の長城観光の中心地。

はった‐と

〔副〕

(ハタトの促音化)

①勢いよく打ったり蹴ったりするさま。また、物の強く当たるさま。

②にわかに胸にこたえたさま。事のさし迫ったさま。毛詩抄「胸に物の―当るやうな心ぞ」

③にらみつ

⇒パッション【passion】

はっ‐しん【八神】

天皇の身を守護する八柱の神々。神祇官の八神殿に奉斎され、1872年(明治5)天神地祇と合わせて宮中の神殿に祀られた。神産日かみむすび神・高御産日たかみむすび神・玉積産日たまつめむすび神・生産日いくむすび神・足産日たるむすび神・大宮売おおみやのめ神・御食津みけつ神・事代主ことしろぬし神の称。

はっ‐しん【発信】

①信号を発すること。

②郵便・電信を出すこと。↔着信↔受信。

⇒はっしん‐おん【発信音】

⇒はっしん‐しゅぎ【発信主義】

⇒はっしん‐にん【発信人】

はっ‐しん【発振】

振動・電気振動などを発すること。「―器」

はっ‐しん【発疹】

皮膚に現れた、肉眼で確認できる、色や形の病的変化。皮疹。ほっしん。

⇒はっしん‐チフス【発疹チフス】

はっ‐しん【発進】

出発して進むこと。出発させて進めること。

はつ‐じん【発軔】

(「軔」は車の歯止め)

①歯止めを取りのけて車を動かし始めること。

②旅に立つこと。

③事を始めること。

④はじめて仕官すること。

はっしん‐おん【発信音】

発信を知らせる音。また、発信できる状態にあることを知らせる音。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐きこう【発震機構】

地震波初動の押し引き分布から推定される、震源における二つの偶力の働いた方向。二つの偶力のうちの一方は、断層のずれによるものであり、地震の原因である。他方は、有限のひずみに必ず伴う偶力で断層面に垂直な面上に働く。

バッシング【bashing】

強く叩くこと。手きびしく非難すること。「ジャパン‐―」

パッシング【passing】

テニスで、前進してくる相手の左右を抜く打球。パッシング‐ショット。

はっしん‐しゅぎ【発信主義】

〔法〕隔地者に対する意思表示は相手方に向けて発信した時に効力を生ずるものとする立場。↔受信主義。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐チフス【発疹チフス】

リケッチアの一種による急性感染症。衣虱ころもじらみ・頭虱あたまじらみから人に伝染。10〜14日の潜伏期ののち戦慄せんりつ・高熱・頭痛・四肢痛などを発し、めまい・はきけを伴い、3〜5日で淡紅色を呈する発疹が現れる。重症では脳症状を伴う。ほっしんチフス。戦争チフス。

⇒はっ‐しん【発疹】

はっしん‐にん【発信人】

郵便・電信などの差出人。↔受信人

⇒はっ‐しん【発信】

はっ・す【破す】

〔他サ変〕

破門する。追放する。天草本伊曾保物語「今日より鳥類の一門を―・するぞ」

はっ‐すい【撥水】

水をはじくこと。

⇒はっすい‐かこう【撥水加工】

ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

①多くの中から特にぬきんでること。抜群。

②書物や作品から要所を抜き出すこと。また、そのもの。抄録。「重要な部分を―する」

⇒ばっすい‐きょく【抜萃曲】

はっすい‐かこう【撥水加工】

布を構成する繊維を疎水化し、水をはじく性質を与える加工。

⇒はっ‐すい【撥水】

ばっすい‐きょく【抜萃曲】

長い楽曲中の主要部分だけを抜いて一つの楽曲に編曲したもの。

⇒ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

はつ‐すがた【初姿】

①新年のよそおいをした姿。

②初めて或るよそおいをした姿。新装の姿。

はつ‐すずめ【初雀】

元日の朝の雀。また、そのさえずり。〈[季]新年〉

はつ‐すずり【初硯】

新年に、初めて硯を使い書や絵を書くこと。書きぞめ。吉書。〈[季]新年〉

はつ‐ずり【初刷】

①新年に入って初めての印刷。また、その印刷物。1月1日付の新聞。

②⇒しょずり

ハッスル【hustle】

元気よくやること。張り切ること。

はっ・する【発する】

[文]発す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①外へあらわれる。

②起こる。はじまる。生ずる。史記抄「癰疽ようその初めて―・すをば針刀を以て」。「小事に端を―・する」

③出発する。旅にいでたつ。

[二]〔他サ変〕

①外へあらわす。「悪臭を―・する」

②生じさせる。だす。

③出してやる。つかわす。史記抄「わが兵を―・する際」

④うち出す。はなつ。放射する。

⑤はじめる。おこす。平家物語3「虞公歌を―・せしかば」

⑥おおやけにする。発表する。「一言も―・しない」

⑦あばく。ひらく。

バッスル【bustle】

スカートの後部をふくらませるために用いる腰当て。これを用いたシルエットをバッスル‐スタイルという。

バッスル

⇒パッション【passion】

はっ‐しん【八神】

天皇の身を守護する八柱の神々。神祇官の八神殿に奉斎され、1872年(明治5)天神地祇と合わせて宮中の神殿に祀られた。神産日かみむすび神・高御産日たかみむすび神・玉積産日たまつめむすび神・生産日いくむすび神・足産日たるむすび神・大宮売おおみやのめ神・御食津みけつ神・事代主ことしろぬし神の称。

はっ‐しん【発信】

①信号を発すること。

②郵便・電信を出すこと。↔着信↔受信。

⇒はっしん‐おん【発信音】

⇒はっしん‐しゅぎ【発信主義】

⇒はっしん‐にん【発信人】

はっ‐しん【発振】

振動・電気振動などを発すること。「―器」

はっ‐しん【発疹】

皮膚に現れた、肉眼で確認できる、色や形の病的変化。皮疹。ほっしん。

⇒はっしん‐チフス【発疹チフス】

はっ‐しん【発進】

出発して進むこと。出発させて進めること。

はつ‐じん【発軔】

(「軔」は車の歯止め)

①歯止めを取りのけて車を動かし始めること。

②旅に立つこと。

③事を始めること。

④はじめて仕官すること。

はっしん‐おん【発信音】

発信を知らせる音。また、発信できる状態にあることを知らせる音。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐きこう【発震機構】

地震波初動の押し引き分布から推定される、震源における二つの偶力の働いた方向。二つの偶力のうちの一方は、断層のずれによるものであり、地震の原因である。他方は、有限のひずみに必ず伴う偶力で断層面に垂直な面上に働く。

バッシング【bashing】

強く叩くこと。手きびしく非難すること。「ジャパン‐―」

パッシング【passing】

テニスで、前進してくる相手の左右を抜く打球。パッシング‐ショット。

はっしん‐しゅぎ【発信主義】

〔法〕隔地者に対する意思表示は相手方に向けて発信した時に効力を生ずるものとする立場。↔受信主義。

⇒はっ‐しん【発信】

はっしん‐チフス【発疹チフス】

リケッチアの一種による急性感染症。衣虱ころもじらみ・頭虱あたまじらみから人に伝染。10〜14日の潜伏期ののち戦慄せんりつ・高熱・頭痛・四肢痛などを発し、めまい・はきけを伴い、3〜5日で淡紅色を呈する発疹が現れる。重症では脳症状を伴う。ほっしんチフス。戦争チフス。

⇒はっ‐しん【発疹】

はっしん‐にん【発信人】

郵便・電信などの差出人。↔受信人

⇒はっ‐しん【発信】

はっ・す【破す】

〔他サ変〕

破門する。追放する。天草本伊曾保物語「今日より鳥類の一門を―・するぞ」

はっ‐すい【撥水】

水をはじくこと。

⇒はっすい‐かこう【撥水加工】

ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

①多くの中から特にぬきんでること。抜群。

②書物や作品から要所を抜き出すこと。また、そのもの。抄録。「重要な部分を―する」

⇒ばっすい‐きょく【抜萃曲】

はっすい‐かこう【撥水加工】

布を構成する繊維を疎水化し、水をはじく性質を与える加工。

⇒はっ‐すい【撥水】

ばっすい‐きょく【抜萃曲】

長い楽曲中の主要部分だけを抜いて一つの楽曲に編曲したもの。

⇒ばっ‐すい【抜粋・抜萃】

はつ‐すがた【初姿】

①新年のよそおいをした姿。

②初めて或るよそおいをした姿。新装の姿。

はつ‐すずめ【初雀】

元日の朝の雀。また、そのさえずり。〈[季]新年〉

はつ‐すずり【初硯】

新年に、初めて硯を使い書や絵を書くこと。書きぞめ。吉書。〈[季]新年〉

はつ‐ずり【初刷】

①新年に入って初めての印刷。また、その印刷物。1月1日付の新聞。

②⇒しょずり

ハッスル【hustle】

元気よくやること。張り切ること。

はっ・する【発する】

[文]発す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①外へあらわれる。

②起こる。はじまる。生ずる。史記抄「癰疽ようその初めて―・すをば針刀を以て」。「小事に端を―・する」

③出発する。旅にいでたつ。

[二]〔他サ変〕

①外へあらわす。「悪臭を―・する」

②生じさせる。だす。

③出してやる。つかわす。史記抄「わが兵を―・する際」

④うち出す。はなつ。放射する。

⑤はじめる。おこす。平家物語3「虞公歌を―・せしかば」

⑥おおやけにする。発表する。「一言も―・しない」

⑦あばく。ひらく。

バッスル【bustle】

スカートの後部をふくらませるために用いる腰当て。これを用いたシルエットをバッスル‐スタイルという。

バッスル

ばっ・する【罰する】

〔他サ変〕[文]罰す(サ変)

罰を与える。処罰する。今昔物語集3「盧至るしを―・せむが為に」。「違反者を―・する」

はっ‐すん【八寸】

①1寸の8倍の長さ。

②懐石料理で、酒肴とする口取り。鉢肴。

③八寸膳の略。

④和紙の一種。近世、下野・信濃に産した帳簿用の厚紙。また、漆漉こしに用いる吉野紙の別称。

⑤鹿恋かこいの次位の遊女。浮世草子、御前義経記「鹿恋天神より又一段下りて…―とも女の子とも」

⇒はっすん‐くぎ【八寸釘】

⇒はっすん‐ぜん【八寸膳】

はっすん‐くぎ【八寸釘】

長さ8寸ある極大のくぎ。

⇒はっ‐すん【八寸】

はっすん‐ぜん【八寸膳】

懐石用の道具。8寸四方の白木の膳。献酒のときの肴を少しずつ盛り合わせてまわすのに用いる。八寸台。八寸。

⇒はっ‐すん【八寸】

はつせ【初瀬・泊瀬】

①奈良県桜井市初瀬はせの古称。初瀬川に臨む。→はせ。

②(→)長谷寺はせでら2を指す。

⇒はつせ‐おとめ【初瀬少女】

⇒はつせ‐かぜ【初瀬風】

⇒はつせ‐がわ【初瀬川】

⇒はつせ‐め【初瀬女】

⇒はつせ‐やま【初瀬山】

はっ‐せい【八姓】

(→)八色姓やくさのかばねに同じ。

はっ‐せい【発生】

①生い出ること。事が起こり生ずること。「事件が―する」

②〔生〕生物の卵が成体に達するまでの、形態的・生理的・化学的な変化・発達、すなわち形態形成・分化・成長・変態・加齢などの過程。発生は普通、受精によって開始される。系統発生との対比で個体発生ともいう。また、生物の器官がその原基から生じて来る過程をいうこともある。

⇒はっせい‐がく【発生学】

⇒はっせいき‐じょうたい【発生期状態】

⇒はっせい‐こうがく【発生工学】

⇒はっせい‐しゅぎ【発生主義】

⇒はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

⇒はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

⇒はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

⇒はっせい‐よさつ【発生予察】

⇒はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

はっ‐せい【発声】

①声を出すこと。また、その声。「―練習」→発声法。

②歌の披講のとき、講師が歌を読み上げた後を受け、節をつけて歌い上げること。また、その役。

③音頭おんどをとるために最初に声を出して唱えること。「乾杯の―をお願いする」

⇒はっせい‐えいが【発声映画】

⇒はっせい‐きかん【発声器官】

⇒はっせい‐ほう【発声法】

はっせい‐えいが【発声映画】‥グワ

(→)トーキーに同じ。↔無声映画。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐がく【発生学】

(embryology)生物学の一分科。生物の個体発生を研究する科学。手法や対象などにより、実験発生学・比較発生学・発生遺伝学などに分けられる。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐きかん【発声器官】‥クワン

声を出す器官。声帯・口腔・鼻腔など。発声器。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせいき‐じょうたい【発生期状態】‥ジヤウ‥

(nascent state)原子が化合物から遊離する瞬間の、化学的に非常に反応性に富む状態。この状態にある原子を、例えば発生期の水素、発生期の酸素などと呼ぶ。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐こうがく【発生工学】

卵や発生中の胚に人為的な操作を加え、発生学上の知識を得るバイオ‐テクノロジーの一分野。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐しゅぎ【発生主義】

〔経〕現金の受払いの時点ではなく、収益は実現した時点で、費用は発生した時点で、それぞれ認識する会計上の原則。企業会計は基本的にこの原則によっている。↔現金主義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

生物学の一分野。発生の諸現象を、他分野の生物学と共通概念のもとに総合的に把握することを目ざす。

⇒はっ‐せい【発生】

はつ‐せいたい【初聖体】

〔宗〕初聖体拝領の略。カトリック教会で、その人が初めて聖体を受ける儀式。

はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

定義において、本質的属性の分析が困難な場合、その発生・成立の条件を挙げて定義するもの。例えば、円を中心点から等距離にある点の集合とする定義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

(épistémologie génétique フランス)ピアジェが提唱した子供の認識の発達理論。時間・空間・論理・因果などの認識は人類の認識の歴史をたどるとする。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐ほう【発声法】‥ハフ

①声の出し方。

②声楽の基礎訓練として行う声の出し方。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐よさつ【発生予察】

農作物の病害や害虫の発生場所、発生時期、発生量などを予測すること。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

(producer gas)石炭・コークスなどを不完全燃焼させて得られる燃料ガス。主成分は窒素・一酸化炭素・水素など。

⇒はっ‐せい【発生】

パッセージ【passage】

①〔音〕(楽句の意)楽曲の中で、独立した楽想を持たない経過的部分。急テンポの音階的ないし分散和音的な楽節の一区切りなど。走句。経過句。

②文章の一節。

はつせ‐おとめ【初瀬少女】‥ヲトメ

(→)「はつせめ」に同じ。万葉集3「こもりくの―が手に纏まける玉は乱れて」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐かぜ【初瀬風】

初瀬のあたりを吹く風。万葉集10「―かく吹く夜は」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐がわ【初瀬川】‥ガハ

〔枕〕

「早く」にかかる。

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せき【発赤】

〔医〕

⇒ほっせき

はつ‐せき【初席】

寄席よせで、芸人が新年に初めて出演すること。また、その興行。初寄席。寄席開き。〈[季]新年〉

ばっ‐せき【末席】

すえの座席。末座。まっせき。

はっ‐せつ【八節】

一年中の季節の八つの変りめ。二十四節気のうち、立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至の八つの節。

はつ‐ぜっく【初節句】

生まれた子が初めて迎える5月5日(男)または3月3日(女)の節句。特に男子の初めての節句。はつのせっく。〈[季]夏〉

はつ‐ぜみ【初蝉】

その年に初めて鳴く蝉。〈[季]夏〉

はつせ‐め【初瀬女】

初瀬地方の少女。はつせおとめ。万葉集6「―の造る木綿ゆう花」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐やま【初瀬山】

初瀬にある山。万葉集3「―何時かも越えむ」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せん【八仙】

中国の民間伝承の8人の仙人。鍾離権・張果・韓湘子・鉄拐てっかい・曹国舅・呂洞賓・藍采和の7人と女仙何仙姑。→飲中八仙歌

はっ‐せん【八専】

暦で、干支えとの十干と十二支の五行が合う専日のうち、壬子みずのえねの日から癸亥みずのといの日までの8日間。壬子から癸亥の間は12日あるが、該当しない丑・辰・午・戌の4日は間日まびと称した。八専は一年に6回あり、降雨が多いという。法事・婚礼などの厄日。

⇒はっせん‐たろう【八専太郎】

はっ‐せん【発船】

船が出港すること。ふなで。↔着船

ばっ‐せん【抜染】

捺染法の一つ。染色した布帛ふはくに抜染剤をまぜた糊を印刷して文様を色抜きしたもの。白色抜染・着色抜染・半抜染の3種がある。ぬきぞめ。

⇒ばっせん‐がすり【抜染絣】

⇒ばっせん‐ざい【抜染剤】

ばっ‐せん【抜選】

多くのものの中から、抜き選ぶこと。選抜。

ばっせん‐がすり【抜染絣】

抜染によって絣文様を表した木綿。

⇒ばっ‐せん【抜染】

ばっせん‐ざい【抜染剤】

抜染に使用する色抜きの薬剤。酸化抜染剤・還元抜染剤その他がある。

⇒ばっ‐せん【抜染】

パッセンジャー【passenger】

乗客。旅客。

はっせん‐たろう【八専太郎】‥ラウ

八専の第1日目の称。この日が晴天ならば八専中は雨がち、雨天ならば晴が多いと言い伝える。また、その逆ともいう。

⇒はっ‐せん【八専】

はっせん‐ひょう【八線表】‥ヘウ

三角関数表。正弦・余弦・正接・余接・正割・余割・正矢せいし・余矢の八つの表を載せる。

はっ‐そ【発蛆】

蛆うじが発生すること。

はっ‐そう【八双】‥サウ

①(「発装」とも書く)仏画などの掛軸の装飾金具。八双金物に似るからいう。

②剣道または薙刀なぎなたの構えの一つ。正面より右寄せにして立てて構える。八双の構え。

⇒はっそう‐かなもの【八双金物】

はっ‐そう【八相】‥サウ

①〔仏〕(→)釈迦八相のこと。

②人相上で、威・厚・清・古・孤・薄・悪・俗の8種の相。

⇒はっそう‐じょうどう【八相成道】

はっ‐そう【八草】‥サウ

漢方で用いる8種の薬草。諸説あるが、一説には菖蒲しょうぶ・艾葉よもぎ・車前おおばこ・荷葉はす・蒼耳おなもみ・忍冬にんどう・馬鞭草くまつづら・蘩蔞はこべの8種とする。〈運歩色葉集〉

はっ‐そう【発走】

陸上競技・競馬・競輪などの競走で、走り出すこと。スタート。

はっ‐そう【発送】

品物を送り出すこと。「小荷物の―」

はっ‐そう【発喪】‥サウ

(→)「はつも」に同じ。

はっ‐そう【発装】‥サウ

⇒はっそう(八双)1

はっ‐そう【発想】‥サウ

①思いつくこと。思いつき。「―はいい」「―の転換」

②思いや考えを形に表すこと。「奇抜な―」「日本人特有の―」

③音楽の曲想、曲の緩急、強弱などを表現すること。フィーリング。

⇒はっそう‐きごう【発想記号】

⇒はっそう‐ひょうご【発想標語】

ばつ‐ぞう【末造】‥ザウ

[礼記郊特牲](「造」は時代の意)すえの世。滅びそうになった世。末世。

はっそう‐かなもの【八双金物】‥サウ‥

門扉の縁などにとりつける装飾金物。形により出八双・入八双・散らし八双などの種類がある。

⇒はっ‐そう【八双】

はっそう‐きごう【発想記号】‥サウ‥ガウ

〔音〕広義には楽譜における奏法記号・強弱記号・速度記号などの総称。狭義には発想標語のこと。

⇒はっ‐そう【発想】

はっそう‐じょうどう【八相成道】‥サウジヤウダウ

〔仏〕釈迦八相のことで、特に成道を重視していう。

⇒はっ‐そう【八相】

はっそう‐ひょうご【発想標語】‥サウヘウ‥

〔音〕楽曲の全体または一部の表情を概念的に指示する標語。

発想標語(表)

ばっ・する【罰する】

〔他サ変〕[文]罰す(サ変)

罰を与える。処罰する。今昔物語集3「盧至るしを―・せむが為に」。「違反者を―・する」

はっ‐すん【八寸】

①1寸の8倍の長さ。

②懐石料理で、酒肴とする口取り。鉢肴。

③八寸膳の略。

④和紙の一種。近世、下野・信濃に産した帳簿用の厚紙。また、漆漉こしに用いる吉野紙の別称。

⑤鹿恋かこいの次位の遊女。浮世草子、御前義経記「鹿恋天神より又一段下りて…―とも女の子とも」

⇒はっすん‐くぎ【八寸釘】

⇒はっすん‐ぜん【八寸膳】

はっすん‐くぎ【八寸釘】

長さ8寸ある極大のくぎ。

⇒はっ‐すん【八寸】

はっすん‐ぜん【八寸膳】

懐石用の道具。8寸四方の白木の膳。献酒のときの肴を少しずつ盛り合わせてまわすのに用いる。八寸台。八寸。

⇒はっ‐すん【八寸】

はつせ【初瀬・泊瀬】

①奈良県桜井市初瀬はせの古称。初瀬川に臨む。→はせ。

②(→)長谷寺はせでら2を指す。

⇒はつせ‐おとめ【初瀬少女】

⇒はつせ‐かぜ【初瀬風】

⇒はつせ‐がわ【初瀬川】

⇒はつせ‐め【初瀬女】

⇒はつせ‐やま【初瀬山】

はっ‐せい【八姓】

(→)八色姓やくさのかばねに同じ。

はっ‐せい【発生】

①生い出ること。事が起こり生ずること。「事件が―する」

②〔生〕生物の卵が成体に達するまでの、形態的・生理的・化学的な変化・発達、すなわち形態形成・分化・成長・変態・加齢などの過程。発生は普通、受精によって開始される。系統発生との対比で個体発生ともいう。また、生物の器官がその原基から生じて来る過程をいうこともある。

⇒はっせい‐がく【発生学】

⇒はっせいき‐じょうたい【発生期状態】

⇒はっせい‐こうがく【発生工学】

⇒はっせい‐しゅぎ【発生主義】

⇒はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

⇒はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

⇒はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

⇒はっせい‐よさつ【発生予察】

⇒はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

はっ‐せい【発声】

①声を出すこと。また、その声。「―練習」→発声法。

②歌の披講のとき、講師が歌を読み上げた後を受け、節をつけて歌い上げること。また、その役。

③音頭おんどをとるために最初に声を出して唱えること。「乾杯の―をお願いする」

⇒はっせい‐えいが【発声映画】

⇒はっせい‐きかん【発声器官】

⇒はっせい‐ほう【発声法】

はっせい‐えいが【発声映画】‥グワ

(→)トーキーに同じ。↔無声映画。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐がく【発生学】

(embryology)生物学の一分科。生物の個体発生を研究する科学。手法や対象などにより、実験発生学・比較発生学・発生遺伝学などに分けられる。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐きかん【発声器官】‥クワン

声を出す器官。声帯・口腔・鼻腔など。発声器。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせいき‐じょうたい【発生期状態】‥ジヤウ‥

(nascent state)原子が化合物から遊離する瞬間の、化学的に非常に反応性に富む状態。この状態にある原子を、例えば発生期の水素、発生期の酸素などと呼ぶ。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐こうがく【発生工学】

卵や発生中の胚に人為的な操作を加え、発生学上の知識を得るバイオ‐テクノロジーの一分野。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐しゅぎ【発生主義】

〔経〕現金の受払いの時点ではなく、収益は実現した時点で、費用は発生した時点で、それぞれ認識する会計上の原則。企業会計は基本的にこの原則によっている。↔現金主義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐せいぶつがく【発生生物学】

生物学の一分野。発生の諸現象を、他分野の生物学と共通概念のもとに総合的に把握することを目ざす。

⇒はっ‐せい【発生】

はつ‐せいたい【初聖体】

〔宗〕初聖体拝領の略。カトリック教会で、その人が初めて聖体を受ける儀式。

はっせいてき‐ていぎ【発生的定義】

定義において、本質的属性の分析が困難な場合、その発生・成立の条件を挙げて定義するもの。例えば、円を中心点から等距離にある点の集合とする定義。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいてき‐にんしきろん【発生的認識論】

(épistémologie génétique フランス)ピアジェが提唱した子供の認識の発達理論。時間・空間・論理・因果などの認識は人類の認識の歴史をたどるとする。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせい‐ほう【発声法】‥ハフ

①声の出し方。

②声楽の基礎訓練として行う声の出し方。

⇒はっ‐せい【発声】

はっせい‐よさつ【発生予察】

農作物の病害や害虫の発生場所、発生時期、発生量などを予測すること。

⇒はっ‐せい【発生】

はっせいろ‐ガス【発生炉ガス】

(producer gas)石炭・コークスなどを不完全燃焼させて得られる燃料ガス。主成分は窒素・一酸化炭素・水素など。

⇒はっ‐せい【発生】

パッセージ【passage】

①〔音〕(楽句の意)楽曲の中で、独立した楽想を持たない経過的部分。急テンポの音階的ないし分散和音的な楽節の一区切りなど。走句。経過句。

②文章の一節。

はつせ‐おとめ【初瀬少女】‥ヲトメ

(→)「はつせめ」に同じ。万葉集3「こもりくの―が手に纏まける玉は乱れて」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐かぜ【初瀬風】

初瀬のあたりを吹く風。万葉集10「―かく吹く夜は」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐がわ【初瀬川】‥ガハ

〔枕〕

「早く」にかかる。

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せき【発赤】

〔医〕

⇒ほっせき

はつ‐せき【初席】

寄席よせで、芸人が新年に初めて出演すること。また、その興行。初寄席。寄席開き。〈[季]新年〉

ばっ‐せき【末席】

すえの座席。末座。まっせき。

はっ‐せつ【八節】

一年中の季節の八つの変りめ。二十四節気のうち、立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至の八つの節。

はつ‐ぜっく【初節句】

生まれた子が初めて迎える5月5日(男)または3月3日(女)の節句。特に男子の初めての節句。はつのせっく。〈[季]夏〉

はつ‐ぜみ【初蝉】

その年に初めて鳴く蝉。〈[季]夏〉

はつせ‐め【初瀬女】

初瀬地方の少女。はつせおとめ。万葉集6「―の造る木綿ゆう花」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はつせ‐やま【初瀬山】

初瀬にある山。万葉集3「―何時かも越えむ」

⇒はつせ【初瀬・泊瀬】

はっ‐せん【八仙】

中国の民間伝承の8人の仙人。鍾離権・張果・韓湘子・鉄拐てっかい・曹国舅・呂洞賓・藍采和の7人と女仙何仙姑。→飲中八仙歌

はっ‐せん【八専】

暦で、干支えとの十干と十二支の五行が合う専日のうち、壬子みずのえねの日から癸亥みずのといの日までの8日間。壬子から癸亥の間は12日あるが、該当しない丑・辰・午・戌の4日は間日まびと称した。八専は一年に6回あり、降雨が多いという。法事・婚礼などの厄日。

⇒はっせん‐たろう【八専太郎】

はっ‐せん【発船】

船が出港すること。ふなで。↔着船

ばっ‐せん【抜染】

捺染法の一つ。染色した布帛ふはくに抜染剤をまぜた糊を印刷して文様を色抜きしたもの。白色抜染・着色抜染・半抜染の3種がある。ぬきぞめ。

⇒ばっせん‐がすり【抜染絣】

⇒ばっせん‐ざい【抜染剤】

ばっ‐せん【抜選】

多くのものの中から、抜き選ぶこと。選抜。

ばっせん‐がすり【抜染絣】

抜染によって絣文様を表した木綿。

⇒ばっ‐せん【抜染】

ばっせん‐ざい【抜染剤】

抜染に使用する色抜きの薬剤。酸化抜染剤・還元抜染剤その他がある。

⇒ばっ‐せん【抜染】

パッセンジャー【passenger】

乗客。旅客。

はっせん‐たろう【八専太郎】‥ラウ

八専の第1日目の称。この日が晴天ならば八専中は雨がち、雨天ならば晴が多いと言い伝える。また、その逆ともいう。

⇒はっ‐せん【八専】

はっせん‐ひょう【八線表】‥ヘウ

三角関数表。正弦・余弦・正接・余接・正割・余割・正矢せいし・余矢の八つの表を載せる。

はっ‐そ【発蛆】

蛆うじが発生すること。

はっ‐そう【八双】‥サウ

①(「発装」とも書く)仏画などの掛軸の装飾金具。八双金物に似るからいう。

②剣道または薙刀なぎなたの構えの一つ。正面より右寄せにして立てて構える。八双の構え。

⇒はっそう‐かなもの【八双金物】

はっ‐そう【八相】‥サウ

①〔仏〕(→)釈迦八相のこと。

②人相上で、威・厚・清・古・孤・薄・悪・俗の8種の相。

⇒はっそう‐じょうどう【八相成道】

はっ‐そう【八草】‥サウ

漢方で用いる8種の薬草。諸説あるが、一説には菖蒲しょうぶ・艾葉よもぎ・車前おおばこ・荷葉はす・蒼耳おなもみ・忍冬にんどう・馬鞭草くまつづら・蘩蔞はこべの8種とする。〈運歩色葉集〉

はっ‐そう【発走】

陸上競技・競馬・競輪などの競走で、走り出すこと。スタート。

はっ‐そう【発送】

品物を送り出すこと。「小荷物の―」

はっ‐そう【発喪】‥サウ

(→)「はつも」に同じ。

はっ‐そう【発装】‥サウ

⇒はっそう(八双)1

はっ‐そう【発想】‥サウ

①思いつくこと。思いつき。「―はいい」「―の転換」

②思いや考えを形に表すこと。「奇抜な―」「日本人特有の―」

③音楽の曲想、曲の緩急、強弱などを表現すること。フィーリング。

⇒はっそう‐きごう【発想記号】

⇒はっそう‐ひょうご【発想標語】

ばつ‐ぞう【末造】‥ザウ

[礼記郊特牲](「造」は時代の意)すえの世。滅びそうになった世。末世。

はっそう‐かなもの【八双金物】‥サウ‥

門扉の縁などにとりつける装飾金物。形により出八双・入八双・散らし八双などの種類がある。

⇒はっ‐そう【八双】

はっそう‐きごう【発想記号】‥サウ‥ガウ

〔音〕広義には楽譜における奏法記号・強弱記号・速度記号などの総称。狭義には発想標語のこと。

⇒はっ‐そう【発想】

はっそう‐じょうどう【八相成道】‥サウジヤウダウ

〔仏〕釈迦八相のことで、特に成道を重視していう。

⇒はっ‐そう【八相】

はっそう‐ひょうご【発想標語】‥サウヘウ‥

〔音〕楽曲の全体または一部の表情を概念的に指示する標語。

発想標語(表)

⇒はっ‐そう【発想】

はっ‐そく【発足】

①出発すること。

②団体などが新設され、活動を開始すること。ほっそく。

ばっ‐そく【罰則】

法規に対する違背行為の処罰を定めた規定。

ばつ‐ぞく【閥族】

①門閥の一族。貴い家柄。

②閥を形づくる一族。「―政治」

はっそく‐の‐つくえ【八足の机】

⇒やつあしのつくえ

バッソ‐コンティヌオ【basso continuo イタリア】

(→)通奏低音に同じ。

はつ‐そら【初空】

初めてその季節らしくなった空。また、新春の空。〈[季]新年〉。千五百番歌合「緑にかへる春の―」

⇒はつそら‐づき【初空月】

はつそら‐づき【初空月】

陰暦正月の異称。〈[季]春〉

⇒はつ‐そら【初空】

ばつ‐ぞり【ばつ橇】

東北地方で用いた代表的な木材運搬用の橇。短距離の急勾配地で使われた。

ばっ‐そん【末孫】

遠い子孫。血筋の末。後裔。まっそん。

はった【八田】

姓氏の一つ。

⇒はった‐とものり【八田知紀】

ハッタ【Mohammad Hatta】

インドネシアの政治家・経済学者。独立に尽力。1945年共和国副大統領、48〜50年首相兼任。56年スカルノの政策に反対し辞任。(1902〜1980)

はつ‐た【初田】

①新たに開墾した田。

②初めて稲を刈り取る田。夫木和歌抄12「山もとの―かりがね来鳴くなり」

ハッダ【Hadda】

アフガニスタン東部にある古代仏教伽藍の遺跡。出土の塑像はガンダーラ末期(3世紀)の様式を代表する。

はつだ

(→)八田網はちだあみに同じ。

はつ‐だ【発兌】

書籍・紙幣などを印刷して世に出すこと。発行。黒岩涙香、恐ろしき五分間「今夕―したる新聞紙をも買ひ取りて」

ばった

(「―に売る」の形で)大安売り・投げ売りに売る。「ばったりに売る」とも。歌舞伎、東海道四谷怪談「大家のかみさんをだまくらかして、―に売つてしまはふわへ」

⇒ばった‐や【ばった屋】

ばった【飛蝗・蝗虫】

バッタ目バッタ上科に属する昆虫の総称。一般に体は細長く、後肢は発達して跳躍に適する。脚と翅とを擦って音を発するものもある。草原にすむものが多く、一部の種は農業上有害で、特に飛蝗ひこうによる被害は著しい。種類が多い。はたぎ。がたぎ。はたはた。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

⇒ばった‐もく【飛蝗目】

バッター【batter】

野球で、打者だしゃ。

⇒バッター‐ボックス【batter's box】

バッター‐ボックス【batter's box】

野球で、打者の定位置。本塁の左右にある長方形の白線の枠内。打席。

⇒バッター【batter】

はったい【糗・麨】

(→)香煎こうせん1に同じ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒はったい‐いし【糗石】

はっ‐たい【八体】

①漢字の8種の書体。古文・大篆だいてん・小篆・隷書・章草・飛白・八分はっぷん・行書の称。

②発句をその風姿の上から見た8種の体。幽玄・有心・無心・悠遠・風艶・風情・寓言・風曲の称。

③連句の付け方の8種。→七名八体しちみょうはったい

はったい‐いし【糗石】

砂と鉄鉱とが結合してできた黒褐色の円い塊状の石。内部は空からで青白色の細粉が詰まっている。子持石。金壺石。

⇒はったい【糗・麨】

はつ‐だいし【初大師】

その年の初めての弘法大師の縁日。正月21日。初弘法。〈[季]新年〉

はつ‐たうえ【初田植】‥ウヱ

(→)「苗開き」に同じ。

はつ‐たか【初鷹】

秋になって、夏に脱けた羽が出揃った鷹。〈[季]秋〉。五社百首「―の初鳥屋出はつとやだしの秋風に」

ばっ‐たく【抜擢】

(タクは漢音)多くの人の中からよりぬくこと。ひきあげること。ばってき。

はつ‐たけ【初茸】

担子菌類のきのこ。夏から秋、松林中の陰湿地に生ずる。傘は扁平または漏斗状に開き、中央部はくぼむ。全体に淡赤褐色を呈し、傘には濃色の環紋がある。傷をつけると青変する特徴がある。食用。アイタケ。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

はっ‐たつ【八達】

道路が八方へ通じていること。「四通―」

はっ‐たつ【発達】

①生体が発育して完全な形態に近づくこと。「筋肉の―」

②進歩してよりすぐれた段階に向かうこと。規模が大きくなること。「産業の―」「―した低気圧」

③〔心〕個体が時間経過に伴ってその心的・身体的機能を変えてゆく過程。遺伝と環境とを要因として展開する。

⇒はったつ‐かだい【発達課題】

⇒はったつ‐しょうがい【発達障害】

⇒はったつ‐しんりがく【発達心理学】

はったつ‐かだい【発達課題】‥クワ‥

人の発達段階のそれぞれにおいて取り組むべき課題。乳幼児期の母語との接触、青年期の自立など。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しょうがい【発達障害】‥シヤウ‥

心身の機能の発達が困難な、あるいはきわめて緩慢な状態。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しんりがく【発達心理学】

心身の発達過程を研究対象とする心理学の一分野。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐れい【八達嶺】

(Bada Ling)中国、北京市北西部にある山。古来、内モンゴル高原と華北平原を結ぶ軍事・交通の要衝。現在は、万里の長城観光の中心地。

はった‐と

〔副〕

(ハタトの促音化)

①勢いよく打ったり蹴ったりするさま。また、物の強く当たるさま。

②にわかに胸にこたえたさま。事のさし迫ったさま。毛詩抄「胸に物の―当るやうな心ぞ」

③にらみつ

⇒はっ‐そう【発想】

はっ‐そく【発足】

①出発すること。

②団体などが新設され、活動を開始すること。ほっそく。

ばっ‐そく【罰則】

法規に対する違背行為の処罰を定めた規定。

ばつ‐ぞく【閥族】

①門閥の一族。貴い家柄。

②閥を形づくる一族。「―政治」

はっそく‐の‐つくえ【八足の机】

⇒やつあしのつくえ

バッソ‐コンティヌオ【basso continuo イタリア】

(→)通奏低音に同じ。

はつ‐そら【初空】

初めてその季節らしくなった空。また、新春の空。〈[季]新年〉。千五百番歌合「緑にかへる春の―」

⇒はつそら‐づき【初空月】

はつそら‐づき【初空月】

陰暦正月の異称。〈[季]春〉

⇒はつ‐そら【初空】

ばつ‐ぞり【ばつ橇】

東北地方で用いた代表的な木材運搬用の橇。短距離の急勾配地で使われた。

ばっ‐そん【末孫】

遠い子孫。血筋の末。後裔。まっそん。

はった【八田】

姓氏の一つ。

⇒はった‐とものり【八田知紀】

ハッタ【Mohammad Hatta】

インドネシアの政治家・経済学者。独立に尽力。1945年共和国副大統領、48〜50年首相兼任。56年スカルノの政策に反対し辞任。(1902〜1980)

はつ‐た【初田】

①新たに開墾した田。

②初めて稲を刈り取る田。夫木和歌抄12「山もとの―かりがね来鳴くなり」

ハッダ【Hadda】

アフガニスタン東部にある古代仏教伽藍の遺跡。出土の塑像はガンダーラ末期(3世紀)の様式を代表する。

はつだ

(→)八田網はちだあみに同じ。

はつ‐だ【発兌】

書籍・紙幣などを印刷して世に出すこと。発行。黒岩涙香、恐ろしき五分間「今夕―したる新聞紙をも買ひ取りて」

ばった

(「―に売る」の形で)大安売り・投げ売りに売る。「ばったりに売る」とも。歌舞伎、東海道四谷怪談「大家のかみさんをだまくらかして、―に売つてしまはふわへ」

⇒ばった‐や【ばった屋】

ばった【飛蝗・蝗虫】

バッタ目バッタ上科に属する昆虫の総称。一般に体は細長く、後肢は発達して跳躍に適する。脚と翅とを擦って音を発するものもある。草原にすむものが多く、一部の種は農業上有害で、特に飛蝗ひこうによる被害は著しい。種類が多い。はたぎ。がたぎ。はたはた。〈[季]秋〉。〈書言字考節用集〉

⇒ばった‐もく【飛蝗目】

バッター【batter】

野球で、打者だしゃ。

⇒バッター‐ボックス【batter's box】

バッター‐ボックス【batter's box】

野球で、打者の定位置。本塁の左右にある長方形の白線の枠内。打席。

⇒バッター【batter】

はったい【糗・麨】

(→)香煎こうせん1に同じ。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒はったい‐いし【糗石】

はっ‐たい【八体】

①漢字の8種の書体。古文・大篆だいてん・小篆・隷書・章草・飛白・八分はっぷん・行書の称。

②発句をその風姿の上から見た8種の体。幽玄・有心・無心・悠遠・風艶・風情・寓言・風曲の称。

③連句の付け方の8種。→七名八体しちみょうはったい

はったい‐いし【糗石】

砂と鉄鉱とが結合してできた黒褐色の円い塊状の石。内部は空からで青白色の細粉が詰まっている。子持石。金壺石。

⇒はったい【糗・麨】

はつ‐だいし【初大師】

その年の初めての弘法大師の縁日。正月21日。初弘法。〈[季]新年〉

はつ‐たうえ【初田植】‥ウヱ

(→)「苗開き」に同じ。

はつ‐たか【初鷹】

秋になって、夏に脱けた羽が出揃った鷹。〈[季]秋〉。五社百首「―の初鳥屋出はつとやだしの秋風に」

ばっ‐たく【抜擢】

(タクは漢音)多くの人の中からよりぬくこと。ひきあげること。ばってき。

はつ‐たけ【初茸】

担子菌類のきのこ。夏から秋、松林中の陰湿地に生ずる。傘は扁平または漏斗状に開き、中央部はくぼむ。全体に淡赤褐色を呈し、傘には濃色の環紋がある。傷をつけると青変する特徴がある。食用。アイタケ。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

はっ‐たつ【八達】

道路が八方へ通じていること。「四通―」

はっ‐たつ【発達】

①生体が発育して完全な形態に近づくこと。「筋肉の―」

②進歩してよりすぐれた段階に向かうこと。規模が大きくなること。「産業の―」「―した低気圧」

③〔心〕個体が時間経過に伴ってその心的・身体的機能を変えてゆく過程。遺伝と環境とを要因として展開する。

⇒はったつ‐かだい【発達課題】

⇒はったつ‐しょうがい【発達障害】

⇒はったつ‐しんりがく【発達心理学】

はったつ‐かだい【発達課題】‥クワ‥

人の発達段階のそれぞれにおいて取り組むべき課題。乳幼児期の母語との接触、青年期の自立など。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しょうがい【発達障害】‥シヤウ‥

心身の機能の発達が困難な、あるいはきわめて緩慢な状態。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐しんりがく【発達心理学】

心身の発達過程を研究対象とする心理学の一分野。

⇒はっ‐たつ【発達】

はったつ‐れい【八達嶺】

(Bada Ling)中国、北京市北西部にある山。古来、内モンゴル高原と華北平原を結ぶ軍事・交通の要衝。現在は、万里の長城観光の中心地。

はった‐と

〔副〕

(ハタトの促音化)

①勢いよく打ったり蹴ったりするさま。また、物の強く当たるさま。

②にわかに胸にこたえたさま。事のさし迫ったさま。毛詩抄「胸に物の―当るやうな心ぞ」

③にらみつ広辞苑 ページ 15882 での【○白虹日を貫く】単語。