複数辞典一括検索+![]()

![]()

○春近しはるちかし🔗⭐🔉

○春近しはるちかし

春はもうすぐ来る。長い冬も終りに近づき、新春を待ち望む気持をこめていう語。〈[季]冬〉

⇒はる【春】

パルチザン【partisan フランス】

労働者・農民などで組織された非正規軍。別働隊。遊撃隊。

バルチスタン【Baluchistan】

イラン高原の東部からパキスタンの南西部にわたる地域。住民はイラン系のバルチ人が中心で遊牧生活を主とする。バローチスターン。

バルチック‐かんたい【バルチック艦隊】

バルト海(Baltic Sea)にあった帝政ロシアの主力艦隊。日露戦争中、極東に派遣され、1905年(明治38)5月の日本海海戦で日本の連合艦隊に撃滅された。

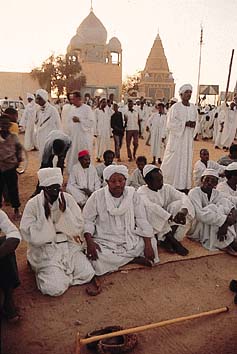

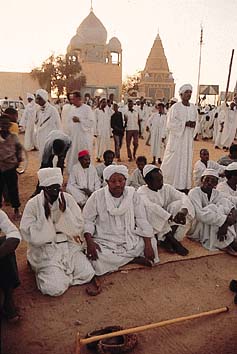

ハルツーム【Khartoum】

アフリカ北東部、スーダン共和国の首都。青ナイル川と白ナイル川との合流点に位置する。人口94万7千(1993)。

ハルツーム

撮影:田沼武能

はる‐つ‐かた【春つ方】

(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」

はるつげ‐うお【春告魚】‥ウヲ

ニシンの異称。地方によって、メバルなど春先によくとれる魚をいうこともある。

はるつげ‐どり【春告鳥】

ウグイスの異称。春知らせ鳥。〈[季]春〉

パルティア【Parthia】

①古代西アジアの王国。イラン系遊牧民の族長アルサケスが、前3世紀中葉セレウコス朝の衰微に乗じて、カスピ海の南東岸地方に拠って独立。226年(一説に224年)ササン朝に滅ぼされた。中国の史書では、安息国と記す。アルサケス朝。パルチア。(前238頃〜後226)

②前1世紀〜後1世紀頃、現在のアフガニスタン南部・東部、パキスタンを支配していた王朝。

パルティータ【partita イタリア】

17〜18世紀の組曲。バッハの作品が有名。古くは変奏曲。18世紀後半には多楽章の器楽曲の呼称にも用いられた。

パルティトゥール【Partitur ドイツ】

〔音〕(→)総譜。

パルテノン【Parthenon】

アテネのアクロポリス上にある殿堂。紀元前438年竣工。守護神アテナを祀り、ドリス式建築の典型。

バルテュス【Balthus】

(本名Balthazar Klossowski de Rola)フランスの画家。シュールレアリスムの感化を受け、独自の官能性漂う作品や白日夢のような街路の光景を描く。「コメルス‐サンタンドレの横丁」など。(1908〜2001)

ハルデンベルク【Karl August von Hardenberg】

プロイセンの政治家。1810〜22年宰相。シュタインの路線をひき継ぎ、プロイセン改革を推進。ウィーン会議に全権代表として参加し、領土拡大に成功。(1750〜1822)

バルト【Karl Barth】

スイスの神学者。「ロマ書講解」の著述を契機に弁証法神学を創唱。第二次大戦中反ナチ的立場をとる。大著「教会教義学」は未完。(1886〜1968)

バルト【Roland Barthes】

フランスの評論家。構造主義や記号論を援用しながら、文学作品や社会現象を分析し、批評の新しいスタイルを打ち出した。著「零度のエクリチュール」「表徴の帝国」「明るい部屋」など。(1915〜1980)

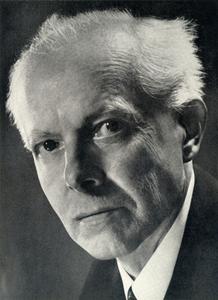

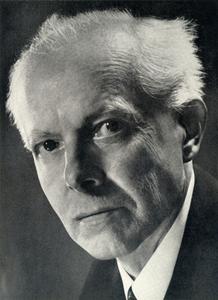

バルトーク【Bartók Béla】

ハンガリーの作曲家。東欧、殊に自国マジャール人の民謡を研究し、個性的な技法で作品の中に生かした。作「弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽」、6曲の弦楽四重奏曲、ピアノ曲集「ミクロコスモス」など。(1881〜1945)

バルトーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

はる‐つ‐かた【春つ方】

(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」

はるつげ‐うお【春告魚】‥ウヲ

ニシンの異称。地方によって、メバルなど春先によくとれる魚をいうこともある。

はるつげ‐どり【春告鳥】

ウグイスの異称。春知らせ鳥。〈[季]春〉

パルティア【Parthia】

①古代西アジアの王国。イラン系遊牧民の族長アルサケスが、前3世紀中葉セレウコス朝の衰微に乗じて、カスピ海の南東岸地方に拠って独立。226年(一説に224年)ササン朝に滅ぼされた。中国の史書では、安息国と記す。アルサケス朝。パルチア。(前238頃〜後226)

②前1世紀〜後1世紀頃、現在のアフガニスタン南部・東部、パキスタンを支配していた王朝。

パルティータ【partita イタリア】

17〜18世紀の組曲。バッハの作品が有名。古くは変奏曲。18世紀後半には多楽章の器楽曲の呼称にも用いられた。

パルティトゥール【Partitur ドイツ】

〔音〕(→)総譜。

パルテノン【Parthenon】

アテネのアクロポリス上にある殿堂。紀元前438年竣工。守護神アテナを祀り、ドリス式建築の典型。

バルテュス【Balthus】

(本名Balthazar Klossowski de Rola)フランスの画家。シュールレアリスムの感化を受け、独自の官能性漂う作品や白日夢のような街路の光景を描く。「コメルス‐サンタンドレの横丁」など。(1908〜2001)

ハルデンベルク【Karl August von Hardenberg】

プロイセンの政治家。1810〜22年宰相。シュタインの路線をひき継ぎ、プロイセン改革を推進。ウィーン会議に全権代表として参加し、領土拡大に成功。(1750〜1822)

バルト【Karl Barth】

スイスの神学者。「ロマ書講解」の著述を契機に弁証法神学を創唱。第二次大戦中反ナチ的立場をとる。大著「教会教義学」は未完。(1886〜1968)

バルト【Roland Barthes】

フランスの評論家。構造主義や記号論を援用しながら、文学作品や社会現象を分析し、批評の新しいスタイルを打ち出した。著「零度のエクリチュール」「表徴の帝国」「明るい部屋」など。(1915〜1980)

バルトーク【Bartók Béla】

ハンガリーの作曲家。東欧、殊に自国マジャール人の民謡を研究し、個性的な技法で作品の中に生かした。作「弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽」、6曲の弦楽四重奏曲、ピアノ曲集「ミクロコスモス」など。(1881〜1945)

バルトーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

バルト‐かい【バルト海】

(Baltic Sea)大西洋の付属海で、ヨーロッパ大陸とスカンディナヴィア半島との間の海域。カテガット海峡・スカゲラク海峡と運河によって北海に通ずる。バルチック海。

バルト‐ごは【バルト語派】

(Baltic)インド‐ヨーロッパ語族の一語派。現存のリトアニア語・ラトヴィア語のほか、17世紀に消滅した古プロイセン語を含む。スラヴ語派ときわめて近い関係にある。

バルト‐さんごく【バルト三国】

(Baltic States)バルト海沿岸のエストニア・ラトヴィア・リトアニアの3国。帝政ロシア領であったが、ロシア革命の過程で独立。1940年ソ連に併合されるが、91年それぞれが独立。

はる‐となり【春隣】

春がすぐ近くまで来ていること。〈[季]冬〉

ハルトマン【Eduard von Hartmann】

ドイツの哲学者。ヘーゲルとショーペンハウアーの立場を総合し、シェリングにおける無意識の概念、近代科学的実在論の見方を採り入れて「無意識の哲学」を樹立。(1842〜1906)

ハルトマン【Nicolai Hartmann】

ドイツの哲学者。はじめ新カント学派、のち批判的存在論に移り、認識問題をはじめ精神や歴史の問題をも階層構造に基づいて存在論的に解明しようとした。著「認識形而上学綱要」「倫理学」「存在論の基礎」など。(1882〜1950)

ハルトマン‐フォン‐アウエ【Hartmann von Aue】

ドイツ中世の宮廷詩人。フランスの騎士道物語によった「エーレク」「イーヴェイン」、聖者伝説によった「哀れなハインリヒ」「グレゴリウス」など。(1165頃〜1210頃)

はる‐とらのお【春虎尾】‥ヲ

タデ科の多年草。山地の日陰に生じ、高さ20〜30センチメートル。黒褐色の根茎は節があり、地上に横たわる。葉は卵形で長柄がある。早春、茎の上部に白色の六弁花を穂状に密生。イロハソウ。

はる‐とり【春鳥】

春の鳥。春に鳴く鳥。万葉集2「―のさまよひぬれば」

バルトリド【Vasilii V. Bartol'd】

ソ連の東洋学者。中央アジア・西アジアの歴史・地理・考古・言語の諸分野で業績を残す。主著「モンゴル侵入期のトルキスタン」「ヨーロッパおよびロシアにおける東洋研究史」「ウルグ=ベクとその時代」。(1869〜1930)

バルトリン‐せん【バルトリン腺】

女性外性器の膣口後部左右両側にある粘液腺で、導管は小陰唇の内面にひらく。デンマークの解剖学者バルトリン(C. Bartholin1655〜1738)に因む。

はる‐な【春菜】

春に萌えでる菜。〈[季]春〉

バルナ【varṇa 梵】

⇒ヴァルナ

はる‐なが【春永】

①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」

②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」

はる‐なぐさみ【春慰み】

正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」

はるな‐こ【榛名湖】

榛名山にあるカルデラ湖。湖面標高1084メートル。最大深度12.5メートル。周囲5キロメートル。面積1.2平方キロメートル。古名、伊香保の沼。ワカサギ釣りの名所。

榛名湖

撮影:山梨勝弘

→弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

バルト‐かい【バルト海】

(Baltic Sea)大西洋の付属海で、ヨーロッパ大陸とスカンディナヴィア半島との間の海域。カテガット海峡・スカゲラク海峡と運河によって北海に通ずる。バルチック海。

バルト‐ごは【バルト語派】

(Baltic)インド‐ヨーロッパ語族の一語派。現存のリトアニア語・ラトヴィア語のほか、17世紀に消滅した古プロイセン語を含む。スラヴ語派ときわめて近い関係にある。

バルト‐さんごく【バルト三国】

(Baltic States)バルト海沿岸のエストニア・ラトヴィア・リトアニアの3国。帝政ロシア領であったが、ロシア革命の過程で独立。1940年ソ連に併合されるが、91年それぞれが独立。

はる‐となり【春隣】

春がすぐ近くまで来ていること。〈[季]冬〉

ハルトマン【Eduard von Hartmann】

ドイツの哲学者。ヘーゲルとショーペンハウアーの立場を総合し、シェリングにおける無意識の概念、近代科学的実在論の見方を採り入れて「無意識の哲学」を樹立。(1842〜1906)

ハルトマン【Nicolai Hartmann】

ドイツの哲学者。はじめ新カント学派、のち批判的存在論に移り、認識問題をはじめ精神や歴史の問題をも階層構造に基づいて存在論的に解明しようとした。著「認識形而上学綱要」「倫理学」「存在論の基礎」など。(1882〜1950)

ハルトマン‐フォン‐アウエ【Hartmann von Aue】

ドイツ中世の宮廷詩人。フランスの騎士道物語によった「エーレク」「イーヴェイン」、聖者伝説によった「哀れなハインリヒ」「グレゴリウス」など。(1165頃〜1210頃)

はる‐とらのお【春虎尾】‥ヲ

タデ科の多年草。山地の日陰に生じ、高さ20〜30センチメートル。黒褐色の根茎は節があり、地上に横たわる。葉は卵形で長柄がある。早春、茎の上部に白色の六弁花を穂状に密生。イロハソウ。

はる‐とり【春鳥】

春の鳥。春に鳴く鳥。万葉集2「―のさまよひぬれば」

バルトリド【Vasilii V. Bartol'd】

ソ連の東洋学者。中央アジア・西アジアの歴史・地理・考古・言語の諸分野で業績を残す。主著「モンゴル侵入期のトルキスタン」「ヨーロッパおよびロシアにおける東洋研究史」「ウルグ=ベクとその時代」。(1869〜1930)

バルトリン‐せん【バルトリン腺】

女性外性器の膣口後部左右両側にある粘液腺で、導管は小陰唇の内面にひらく。デンマークの解剖学者バルトリン(C. Bartholin1655〜1738)に因む。

はる‐な【春菜】

春に萌えでる菜。〈[季]春〉

バルナ【varṇa 梵】

⇒ヴァルナ

はる‐なが【春永】

①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」

②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」

はる‐なぐさみ【春慰み】

正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」

はるな‐こ【榛名湖】

榛名山にあるカルデラ湖。湖面標高1084メートル。最大深度12.5メートル。周囲5キロメートル。面積1.2平方キロメートル。古名、伊香保の沼。ワカサギ釣りの名所。

榛名湖

撮影:山梨勝弘

はるな‐さん【榛名山】

群馬県中部にある複式成層火山。赤城山・妙義山と共に上毛三山の一つ。外輪山は掃部かもん岳(1449メートル)・鬢櫛びんぐし山・烏帽子岳などに分かれ、カルデラ内に円錐形をなす中央火口丘の榛名富士と榛名湖がある。

榛名山

提供:オフィス史朗

はるな‐さん【榛名山】

群馬県中部にある複式成層火山。赤城山・妙義山と共に上毛三山の一つ。外輪山は掃部かもん岳(1449メートル)・鬢櫛びんぐし山・烏帽子岳などに分かれ、カルデラ内に円錐形をなす中央火口丘の榛名富士と榛名湖がある。

榛名山

提供:オフィス史朗

パルナシアン【Parnassiens フランス】

(もとパルナソスの住人の意)(→)高踏派に同じ。

パルナソス【Parnassos】

ギリシア中部、ピンドス山脈中の山。デルフォイの北にそびえ、ギリシア神話ではアポロン・ムーサイ(ミューズ)の住地。標高2457メートル。

パルナシアン【Parnassiens フランス】

(もとパルナソスの住人の意)(→)高踏派に同じ。

パルナソス【Parnassos】

ギリシア中部、ピンドス山脈中の山。デルフォイの北にそびえ、ギリシア神話ではアポロン・ムーサイ(ミューズ)の住地。標高2457メートル。

はる‐つ‐かた【春つ方】

(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」

はるつげ‐うお【春告魚】‥ウヲ

ニシンの異称。地方によって、メバルなど春先によくとれる魚をいうこともある。

はるつげ‐どり【春告鳥】

ウグイスの異称。春知らせ鳥。〈[季]春〉

パルティア【Parthia】

①古代西アジアの王国。イラン系遊牧民の族長アルサケスが、前3世紀中葉セレウコス朝の衰微に乗じて、カスピ海の南東岸地方に拠って独立。226年(一説に224年)ササン朝に滅ぼされた。中国の史書では、安息国と記す。アルサケス朝。パルチア。(前238頃〜後226)

②前1世紀〜後1世紀頃、現在のアフガニスタン南部・東部、パキスタンを支配していた王朝。

パルティータ【partita イタリア】

17〜18世紀の組曲。バッハの作品が有名。古くは変奏曲。18世紀後半には多楽章の器楽曲の呼称にも用いられた。

パルティトゥール【Partitur ドイツ】

〔音〕(→)総譜。

パルテノン【Parthenon】

アテネのアクロポリス上にある殿堂。紀元前438年竣工。守護神アテナを祀り、ドリス式建築の典型。

バルテュス【Balthus】

(本名Balthazar Klossowski de Rola)フランスの画家。シュールレアリスムの感化を受け、独自の官能性漂う作品や白日夢のような街路の光景を描く。「コメルス‐サンタンドレの横丁」など。(1908〜2001)

ハルデンベルク【Karl August von Hardenberg】

プロイセンの政治家。1810〜22年宰相。シュタインの路線をひき継ぎ、プロイセン改革を推進。ウィーン会議に全権代表として参加し、領土拡大に成功。(1750〜1822)

バルト【Karl Barth】

スイスの神学者。「ロマ書講解」の著述を契機に弁証法神学を創唱。第二次大戦中反ナチ的立場をとる。大著「教会教義学」は未完。(1886〜1968)

バルト【Roland Barthes】

フランスの評論家。構造主義や記号論を援用しながら、文学作品や社会現象を分析し、批評の新しいスタイルを打ち出した。著「零度のエクリチュール」「表徴の帝国」「明るい部屋」など。(1915〜1980)

バルトーク【Bartók Béla】

ハンガリーの作曲家。東欧、殊に自国マジャール人の民謡を研究し、個性的な技法で作品の中に生かした。作「弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽」、6曲の弦楽四重奏曲、ピアノ曲集「ミクロコスモス」など。(1881〜1945)

バルトーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

はる‐つ‐かた【春つ方】

(ツは格助詞)春の季節。春の頃。和泉式部集「―人の来りければ」

はるつげ‐うお【春告魚】‥ウヲ

ニシンの異称。地方によって、メバルなど春先によくとれる魚をいうこともある。

はるつげ‐どり【春告鳥】

ウグイスの異称。春知らせ鳥。〈[季]春〉

パルティア【Parthia】

①古代西アジアの王国。イラン系遊牧民の族長アルサケスが、前3世紀中葉セレウコス朝の衰微に乗じて、カスピ海の南東岸地方に拠って独立。226年(一説に224年)ササン朝に滅ぼされた。中国の史書では、安息国と記す。アルサケス朝。パルチア。(前238頃〜後226)

②前1世紀〜後1世紀頃、現在のアフガニスタン南部・東部、パキスタンを支配していた王朝。

パルティータ【partita イタリア】

17〜18世紀の組曲。バッハの作品が有名。古くは変奏曲。18世紀後半には多楽章の器楽曲の呼称にも用いられた。

パルティトゥール【Partitur ドイツ】

〔音〕(→)総譜。

パルテノン【Parthenon】

アテネのアクロポリス上にある殿堂。紀元前438年竣工。守護神アテナを祀り、ドリス式建築の典型。

バルテュス【Balthus】

(本名Balthazar Klossowski de Rola)フランスの画家。シュールレアリスムの感化を受け、独自の官能性漂う作品や白日夢のような街路の光景を描く。「コメルス‐サンタンドレの横丁」など。(1908〜2001)

ハルデンベルク【Karl August von Hardenberg】

プロイセンの政治家。1810〜22年宰相。シュタインの路線をひき継ぎ、プロイセン改革を推進。ウィーン会議に全権代表として参加し、領土拡大に成功。(1750〜1822)

バルト【Karl Barth】

スイスの神学者。「ロマ書講解」の著述を契機に弁証法神学を創唱。第二次大戦中反ナチ的立場をとる。大著「教会教義学」は未完。(1886〜1968)

バルト【Roland Barthes】

フランスの評論家。構造主義や記号論を援用しながら、文学作品や社会現象を分析し、批評の新しいスタイルを打ち出した。著「零度のエクリチュール」「表徴の帝国」「明るい部屋」など。(1915〜1980)

バルトーク【Bartók Béla】

ハンガリーの作曲家。東欧、殊に自国マジャール人の民謡を研究し、個性的な技法で作品の中に生かした。作「弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽」、6曲の弦楽四重奏曲、ピアノ曲集「ミクロコスモス」など。(1881〜1945)

バルトーク

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

バルト‐かい【バルト海】

(Baltic Sea)大西洋の付属海で、ヨーロッパ大陸とスカンディナヴィア半島との間の海域。カテガット海峡・スカゲラク海峡と運河によって北海に通ずる。バルチック海。

バルト‐ごは【バルト語派】

(Baltic)インド‐ヨーロッパ語族の一語派。現存のリトアニア語・ラトヴィア語のほか、17世紀に消滅した古プロイセン語を含む。スラヴ語派ときわめて近い関係にある。

バルト‐さんごく【バルト三国】

(Baltic States)バルト海沿岸のエストニア・ラトヴィア・リトアニアの3国。帝政ロシア領であったが、ロシア革命の過程で独立。1940年ソ連に併合されるが、91年それぞれが独立。

はる‐となり【春隣】

春がすぐ近くまで来ていること。〈[季]冬〉

ハルトマン【Eduard von Hartmann】

ドイツの哲学者。ヘーゲルとショーペンハウアーの立場を総合し、シェリングにおける無意識の概念、近代科学的実在論の見方を採り入れて「無意識の哲学」を樹立。(1842〜1906)

ハルトマン【Nicolai Hartmann】

ドイツの哲学者。はじめ新カント学派、のち批判的存在論に移り、認識問題をはじめ精神や歴史の問題をも階層構造に基づいて存在論的に解明しようとした。著「認識形而上学綱要」「倫理学」「存在論の基礎」など。(1882〜1950)

ハルトマン‐フォン‐アウエ【Hartmann von Aue】

ドイツ中世の宮廷詩人。フランスの騎士道物語によった「エーレク」「イーヴェイン」、聖者伝説によった「哀れなハインリヒ」「グレゴリウス」など。(1165頃〜1210頃)

はる‐とらのお【春虎尾】‥ヲ

タデ科の多年草。山地の日陰に生じ、高さ20〜30センチメートル。黒褐色の根茎は節があり、地上に横たわる。葉は卵形で長柄がある。早春、茎の上部に白色の六弁花を穂状に密生。イロハソウ。

はる‐とり【春鳥】

春の鳥。春に鳴く鳥。万葉集2「―のさまよひぬれば」

バルトリド【Vasilii V. Bartol'd】

ソ連の東洋学者。中央アジア・西アジアの歴史・地理・考古・言語の諸分野で業績を残す。主著「モンゴル侵入期のトルキスタン」「ヨーロッパおよびロシアにおける東洋研究史」「ウルグ=ベクとその時代」。(1869〜1930)

バルトリン‐せん【バルトリン腺】

女性外性器の膣口後部左右両側にある粘液腺で、導管は小陰唇の内面にひらく。デンマークの解剖学者バルトリン(C. Bartholin1655〜1738)に因む。

はる‐な【春菜】

春に萌えでる菜。〈[季]春〉

バルナ【varṇa 梵】

⇒ヴァルナ

はる‐なが【春永】

①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」

②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」

はる‐なぐさみ【春慰み】

正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」

はるな‐こ【榛名湖】

榛名山にあるカルデラ湖。湖面標高1084メートル。最大深度12.5メートル。周囲5キロメートル。面積1.2平方キロメートル。古名、伊香保の沼。ワカサギ釣りの名所。

榛名湖

撮影:山梨勝弘

→弦楽器・打楽器・チェレスタのための音楽

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

バルト‐かい【バルト海】

(Baltic Sea)大西洋の付属海で、ヨーロッパ大陸とスカンディナヴィア半島との間の海域。カテガット海峡・スカゲラク海峡と運河によって北海に通ずる。バルチック海。

バルト‐ごは【バルト語派】

(Baltic)インド‐ヨーロッパ語族の一語派。現存のリトアニア語・ラトヴィア語のほか、17世紀に消滅した古プロイセン語を含む。スラヴ語派ときわめて近い関係にある。

バルト‐さんごく【バルト三国】

(Baltic States)バルト海沿岸のエストニア・ラトヴィア・リトアニアの3国。帝政ロシア領であったが、ロシア革命の過程で独立。1940年ソ連に併合されるが、91年それぞれが独立。

はる‐となり【春隣】

春がすぐ近くまで来ていること。〈[季]冬〉

ハルトマン【Eduard von Hartmann】

ドイツの哲学者。ヘーゲルとショーペンハウアーの立場を総合し、シェリングにおける無意識の概念、近代科学的実在論の見方を採り入れて「無意識の哲学」を樹立。(1842〜1906)

ハルトマン【Nicolai Hartmann】

ドイツの哲学者。はじめ新カント学派、のち批判的存在論に移り、認識問題をはじめ精神や歴史の問題をも階層構造に基づいて存在論的に解明しようとした。著「認識形而上学綱要」「倫理学」「存在論の基礎」など。(1882〜1950)

ハルトマン‐フォン‐アウエ【Hartmann von Aue】

ドイツ中世の宮廷詩人。フランスの騎士道物語によった「エーレク」「イーヴェイン」、聖者伝説によった「哀れなハインリヒ」「グレゴリウス」など。(1165頃〜1210頃)

はる‐とらのお【春虎尾】‥ヲ

タデ科の多年草。山地の日陰に生じ、高さ20〜30センチメートル。黒褐色の根茎は節があり、地上に横たわる。葉は卵形で長柄がある。早春、茎の上部に白色の六弁花を穂状に密生。イロハソウ。

はる‐とり【春鳥】

春の鳥。春に鳴く鳥。万葉集2「―のさまよひぬれば」

バルトリド【Vasilii V. Bartol'd】

ソ連の東洋学者。中央アジア・西アジアの歴史・地理・考古・言語の諸分野で業績を残す。主著「モンゴル侵入期のトルキスタン」「ヨーロッパおよびロシアにおける東洋研究史」「ウルグ=ベクとその時代」。(1869〜1930)

バルトリン‐せん【バルトリン腺】

女性外性器の膣口後部左右両側にある粘液腺で、導管は小陰唇の内面にひらく。デンマークの解剖学者バルトリン(C. Bartholin1655〜1738)に因む。

はる‐な【春菜】

春に萌えでる菜。〈[季]春〉

バルナ【varṇa 梵】

⇒ヴァルナ

はる‐なが【春永】

①昼間の長い春の季節。日永。永陽。多く、年の初めをたたえていう。〈[季]新年〉。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「五穀豊饒ぶにょうの―になほ新春の御吉慶と」

②(「―に」の形で)いずれひまな時に。また、ゆっくりと。浮世風呂3「言はれずは―におつしやいまし」

はる‐なぐさみ【春慰み】

正月のたのしみごと。また、春の野遊び。好色五人女2「正月廿二日の夜、恋は引く手の宝引縄、女子の―」

はるな‐こ【榛名湖】

榛名山にあるカルデラ湖。湖面標高1084メートル。最大深度12.5メートル。周囲5キロメートル。面積1.2平方キロメートル。古名、伊香保の沼。ワカサギ釣りの名所。

榛名湖

撮影:山梨勝弘

はるな‐さん【榛名山】

群馬県中部にある複式成層火山。赤城山・妙義山と共に上毛三山の一つ。外輪山は掃部かもん岳(1449メートル)・鬢櫛びんぐし山・烏帽子岳などに分かれ、カルデラ内に円錐形をなす中央火口丘の榛名富士と榛名湖がある。

榛名山

提供:オフィス史朗

はるな‐さん【榛名山】

群馬県中部にある複式成層火山。赤城山・妙義山と共に上毛三山の一つ。外輪山は掃部かもん岳(1449メートル)・鬢櫛びんぐし山・烏帽子岳などに分かれ、カルデラ内に円錐形をなす中央火口丘の榛名富士と榛名湖がある。

榛名山

提供:オフィス史朗

パルナシアン【Parnassiens フランス】

(もとパルナソスの住人の意)(→)高踏派に同じ。

パルナソス【Parnassos】

ギリシア中部、ピンドス山脈中の山。デルフォイの北にそびえ、ギリシア神話ではアポロン・ムーサイ(ミューズ)の住地。標高2457メートル。

パルナシアン【Parnassiens フランス】

(もとパルナソスの住人の意)(→)高踏派に同じ。

パルナソス【Parnassos】

ギリシア中部、ピンドス山脈中の山。デルフォイの北にそびえ、ギリシア神話ではアポロン・ムーサイ(ミューズ)の住地。標高2457メートル。

広辞苑 ページ 16159 での【○春近し】単語。