複数辞典一括検索+![]()

![]()

○間が持てないまがもてない🔗⭐🔉

○間が持てないまがもてない

空いた時間がとりつくろえない。することや話題がなくなって、時間を持て余す。

⇒ま【間】

まかやき【陵苕】

〔植〕ノウゼンカズラの古名。〈本草和名〉

ま‐がよ・う‥ガヨフ

〔自四〕

物に紛れた状態でいる。はっきりしないさまである。山家集「月に―・ふ白菊の花」。増鏡「その一門亡びにしかば、この頃はわづかにあるかなきかにぞ―・ふめる」

まからく【罷らく】

(「罷る」のク語法)まかること。垂仁紀「自経わなきて死まからくのみ」

まかり【罷り】

①貴人の前から退出すること。また、地方官に任ぜられて、その地に赴くこと。

②膳部をとり下げること。また、そのおさがり。宇治拾遺物語9「御―に候ふ人は、御―たべ候ひなん」

③(接頭語的に)動詞に冠して、語勢を強め、また、謙譲の意を表す。→罷る6。

⇒まかり‐じ【罷り道】

⇒まかり‐もうし【罷り申し】

まがり【曲り・勾り】

①まがること。まがったところ。まがりかど。日葡辞書「ミチノマガリ」

②「まがりがね」の略。

③手綱のなかほどの部分。太平記31「手綱の―をづんと切られて」

④(山言葉)猫を忌んでいう。

⇒まがり‐え【曲り江】

⇒まがり‐かど【曲り角】

⇒まがり‐がね【曲金・曲尺】

⇒まがり‐ざし【曲差】

⇒まがり‐じゃく【曲尺】

⇒まがり‐なり【曲り形】

⇒まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

⇒まがり‐の‐みず【曲水】

⇒まがり‐みち【曲り道・曲り路】

⇒まがり‐め【曲り目】

⇒まがり‐や【曲屋】

まがり【鋺】

水などを飲む器。椀・柄杓ひしゃくの類。宇津保物語蔵開下「酒樽に入れて据ゑて―してわかしつつ飲ます」

まがり【糫】

「まがりもちい」の略。〈倭名類聚鈔16〉

⇒まがり‐もちい【糫餅・環餅】

ま‐がり【間借り】

料金を払って他人の家の部屋を借りること。「6畳一間を―する」

まかり‐あか・る【罷り散る】

〔自下二〕

退出してわかれる。退散する。源氏物語帚木「これかれ―・るる処にて」

まかり‐い・ず【罷り出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①貴人の前などから退出する。源氏物語若菜上「夜に入りて楽人ども―・づ」

②参上する。人前に出て来る。今昔物語集28「実には御前に―・でては」

まかり‐い・る【罷り入る・罷り要る】

[一]〔自四〕

「いる」の謙譲語。はいる。また、いり用である。発心集「この山へ―・りし時」。今昔物語集26「こがねいくらばかり―・るべきにか」

[二]〔他下二〕

「いる」の謙譲語。中に入れる。竹取物語「舟を海中に―・れぬべく」

まがり‐え【曲り江】

曲がっている入江。

⇒まがり【曲り・勾り】

マカリオス【Makarios】

(3世)キプロスのギリシア正教大主教・政治家。1960年の同国独立に貢献、初代大統領。(1913〜1977)

まがり‐かど【曲り角】

道の曲がっている角の所。比喩的に、物事の進む方向の変り目。「人生の―」

⇒まがり【曲り・勾り】

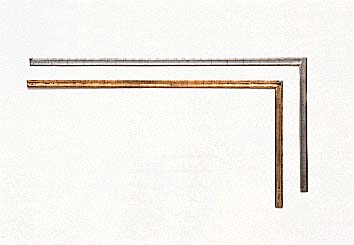

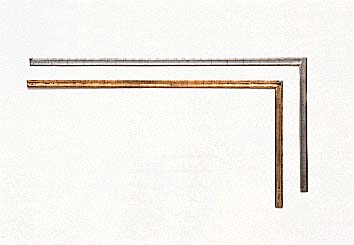

まがり‐がね【曲金・曲尺】

鋼または真鍮製で、直角に折れ曲がった形の物差し。木材を工作するのに用いる。ふつう裏に平方根の目盛があり、これを裏目という。さしがね。かねじゃく。かねざし。まがりじゃく。すみがね。矩かね。まがり。〈倭名類聚鈔15〉

曲金・曲尺

提供:竹中大工道具館

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

広辞苑 ページ 18408 での【○間が持てない】単語。