複数辞典一括検索+![]()

![]()

○水清ければ月宿るみずきよければつきやどる🔗⭐🔉

○水清ければ月宿るみずきよければつきやどる

心が清らかであれば、神仏の加護があるということ。

⇒みず【水】

みず‐きり【水切り】ミヅ‥

①水を切ること。水分を取り去ること。また、そのための器具や設備。「―かご」

②水面に小石を水平に近く投げ、石が水の上を飛びはねて進むのを興じる遊戯。

③生花いけばなで、水揚げの方法として、枝や茎を水中に浸したまま切ること。

みずき‐りゅう【水木流】ミヅ‥リウ

日本舞踊の一流派。元禄期の名女形で所作事しょさごとの祖といわれる初代水木辰之助(1673〜1745)の門弟粂が、辰之助らを流祖として一流を創めたものという。代々女性を以て家元を継いだ。

みず‐ぎれ【水切れ】ミヅ‥

水が涸かれてなくなること。水がなくなること。浮世風呂3「―の時にも担桶にないで水をかつがれますが」

みず‐ぎわ【水際】ミヅギハ

①陸地が水と接する所。みぎわ。みなぎわ。

②船が水面と接する所。喫水きっすい線。今昔物語集5「沈む程の―に墨を書きて注しるしを付けつ」

⇒みずぎわ‐さくせん【水際作戦】

⇒みずぎわ‐だ・つ【水際立つ】

みずぎわ‐さくせん【水際作戦】ミヅギハ‥

①上陸して来る敵軍を海岸線で撃滅する作戦。

②海外からの病原菌・禁制品などを入国の際に点検して防ぐこと。

⇒みず‐ぎわ【水際】

みずぎわ‐だ・つ【水際立つ】ミヅギハ‥

〔自五〕

あざやかにきわだつ。ひときわ目立つ。「―・った演技」

⇒みず‐ぎわ【水際】

みず‐きん【水金】ミヅ‥

陶磁器の本金装飾に対して代用される上絵付用の彩料。塩化金溶液を硫黄・テレビン油などとまぜた濃厚液。金液。すいきん。

みず‐きんばい【水金梅】ミヅ‥

アカバナ科の多年草。水沢・池辺に自生。葉は長卵形、夏秋の頃、葉のつけ根に長い柄のある黄花を開く。漢名、水竜。

みず‐ぐい【水杙】ミヅグヒ

①水勢を和らげるために川の水際に並べ打ったくい。

②水尺みずじゃく。

みず‐くき【水茎】ミヅ‥

(ミズグキとも。原義は、みずみずしい茎の意で筆の美称とも、手紙をつけた梓あずさの枝をみずみずしい茎としたことから手紙の意になったとも、また、「水漏くき」で墨の漏れ出た跡すなわち筆跡の意ともいう)

①筆。能因歌枕「筆をば―、はまちどりの跡とも」。〈日葡辞書〉

②筆跡。手跡。源氏物語幻「御涙の―に流れそふを」

③消息。手紙。たまずさ。伊勢物語集「―のかよふばかりを宿世にて雲居はるかにはてねとやきく」

⇒みずくき‐の【水茎の】

⇒みずくき‐の‐あと【水茎の跡】

みずくき‐の【水茎の】ミヅ‥

〔枕〕

「みづき(水城)」「をか(岡)」「行くへも知らぬ」「流れて」にかかる。万葉集6「大夫ますらおと思へる吾や―水城の上に涙拭はむ」

⇒みず‐くき【水茎】

みずくき‐の‐あと【水茎の跡】ミヅ‥

筆跡。手紙。拾遺和歌集雑「今日―見れば」。「―もうるわしい」

⇒みず‐くき【水茎】

みす‐くさ【御簾草】

(→)ガマ(蒲)の別称。〈[季]夏〉

みず‐くさ【水草】ミヅ‥

水中に生える草や藻。すいそう。みくさ。落窪物語1「つらさのみいとどます田の池の―」

みず‐くさ【水瘡】ミヅ‥

(→)「みずむし」3に同じ。書言字考節用集「浸淫瘡、ミヅクサ」

みず‐くさ・い【水臭い】ミヅ‥

〔形〕[文]みづくさ・し(ク)

①水分が多くて味が薄い。水っぽい。軽口御前男「風味どうもいへぬよいものぢやが、少し気の毒は―・い」。「―・い酒」

②よそよそしい。隔てがましい。他人行儀だ。竹斎「さりとては―・し。今日よりしては恵比須・大黒殿、知音ちいんを切るぞ」。「お礼などとは―・い」

みず‐ぐし【水櫛】ミヅ‥

水にひたして髪をすくのに用いる歯のあらい櫛。好色一代男4「黄楊つげの―」

み‐すぐ・す【見過す】

〔他四〕

①見ながらそのままですごす。見のがす。源氏物語花宴「源氏の君ゑひ心地に―・しがたく覚え給ひければ」

②見ながら気づかないですごす。見おとす。源氏物語夕顔「いとしるく思ひあてられたる御そば目を―・さで」

③様子を見ながら、あるいは世話をしながら、すごす。源氏物語葵「親たちのいとことごとしう思ひ惑はるるが心苦しさに、かかる程を―・さむとてなん」

みず‐ぐすり【水薬】ミヅ‥

⇒すいやく

みず‐ぐち【水口】ミヅ‥

①水を入れ、または落とす口。水の出る口。みなくち。

②台所。

みず‐くみ【水汲み】ミヅ‥

①水を汲み取ること。また、その道具。

②歌舞伎の小道具。黒木綿で作った蒲鉾かまぼこ形の烏帽子えぼし。従者の役などに用いる。

みずくみ【水汲】ミヅ‥

狂言。新発意しんぼちが野中へ茶の水を汲みに行き、思う娘に逢い、色々と戯れて小歌をうたう。御茶の水。水汲新発意みずくみしんぼち。

みず‐ぐ・む【水含む】ミヅ‥

〔自四〕

水分をふくむ。また、果物などが熟し過ぎる。古今著聞集18「瓜を取り出でたりけるが、わろくなりて―・みたりければ」

みず‐ぐも【水蜘蛛】ミヅ‥

①ミズグモ科のクモ。淡水中で生活する世界でただ一種のクモ。湿原や池の水草の間に糸で部屋を作り、そこへ水面から空気を運びこんで貯える。体長約12ミリメートル。ユーラシア北部、日本では北海道から九州に分布。

②忍者が水上を歩行するのに使用したといわれる道具。

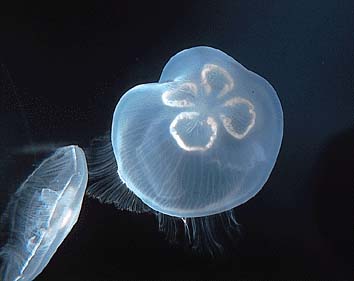

みず‐くらげ【水水母】ミヅ‥

ミズクラゲ目(旗口きこう水母類)の鉢虫類。傘は浅い半球状で、直径約20センチメートル。ほとんど無色で、4個の生殖腺は淡褐色か紫色。口の周囲に4本の口腕、傘の縁に無数の触手を持つ。日本近海に最も普通。時に大増殖する。ヨツメクラゲ。

みずくらげ

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

みず‐ぐり【水栗】ミヅ‥

水に冷やしたゆでぐり。皮と渋皮をむいて、水にひたした生栗ともいう。狂言、栗焼「さて是は―にしたものであらうか。ただし焼栗にしたがよからうか」

みず‐ぐるま【水車】ミヅ‥

①水力を利用して車を回し、機械を動かして米などを搗つく装置。すいしゃ。

②刀などを激しく振りまわして敵に打ちかかるさまにいう語。平家物語4「敵は大勢なり、蜘蛛手・角縄・十文字・とんばうかへり・―、八方すかさず斬つたりけり」

みず‐け【水気】ミヅ‥

物にふくまれている水分。すいき。「―の多い梨」

⇒みずけ‐たち【水気立ち】

みず‐げい【水芸】ミヅ‥

水を用いる曲芸・手品の総称。刀の先や扇・衣服より水を吹き出させるもので、仕掛けは細い管を通してある。歌舞伎や浄瑠璃にも採り入れられ、のち、多く女性が演ずる。

みず‐げた【水下駄】ミヅ‥

水田に履いて入る下駄。田下駄。

みずけ‐たち【水気立ち】ミヅ‥

ボイラーから発生する蒸気の中に水滴が混ずること。蒸気原動機に種々の故障を起こす。プライミング。

⇒みず‐け【水気】

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥

①水面に立つ霧。

②水がこまかに飛び散って煙のように見えるもの。「―が立つ」

みず‐げんか【水喧嘩】ミヅ‥クワ

(→)「みずあらそい」に同じ。

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥

(ミズコとも)

①出産後あまり日のたたない子。あかご。今昔物語集26「其の家に一人の―有て」

②流産した胎児。

みずごい‐どり【水恋鳥】ミヅゴヒ‥

(→)アカショウビンの別称。

みず‐ごえ【水肥】ミヅ‥

液状の肥料。特に、糞尿の混合物、魚鳥の洗水などをいう。液肥。すいひ。

みず‐ごけ【水蘚・水苔】ミヅ‥

蘚類せんるいミズゴケ科の総称。茎葉体は直立し、多数の枝をもつ。葉は網目状に配列する葉緑細胞と透明細胞からなる。冷涼な湿地などに群生する。高層湿原をつくる。世界に約150種、日本に約40種。保水作用があり、園芸用に市販される。

みず‐ごころ【水心】ミヅ‥

①水泳の心得。遊泳のたしなみ。日葡辞書「ミヅゴコロヲシッタヒト」

②「魚心うおごころ」参照。

⇒水心あれば魚心

みず‐ぐり【水栗】ミヅ‥

水に冷やしたゆでぐり。皮と渋皮をむいて、水にひたした生栗ともいう。狂言、栗焼「さて是は―にしたものであらうか。ただし焼栗にしたがよからうか」

みず‐ぐるま【水車】ミヅ‥

①水力を利用して車を回し、機械を動かして米などを搗つく装置。すいしゃ。

②刀などを激しく振りまわして敵に打ちかかるさまにいう語。平家物語4「敵は大勢なり、蜘蛛手・角縄・十文字・とんばうかへり・―、八方すかさず斬つたりけり」

みず‐け【水気】ミヅ‥

物にふくまれている水分。すいき。「―の多い梨」

⇒みずけ‐たち【水気立ち】

みず‐げい【水芸】ミヅ‥

水を用いる曲芸・手品の総称。刀の先や扇・衣服より水を吹き出させるもので、仕掛けは細い管を通してある。歌舞伎や浄瑠璃にも採り入れられ、のち、多く女性が演ずる。

みず‐げた【水下駄】ミヅ‥

水田に履いて入る下駄。田下駄。

みずけ‐たち【水気立ち】ミヅ‥

ボイラーから発生する蒸気の中に水滴が混ずること。蒸気原動機に種々の故障を起こす。プライミング。

⇒みず‐け【水気】

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥

①水面に立つ霧。

②水がこまかに飛び散って煙のように見えるもの。「―が立つ」

みず‐げんか【水喧嘩】ミヅ‥クワ

(→)「みずあらそい」に同じ。

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥

(ミズコとも)

①出産後あまり日のたたない子。あかご。今昔物語集26「其の家に一人の―有て」

②流産した胎児。

みずごい‐どり【水恋鳥】ミヅゴヒ‥

(→)アカショウビンの別称。

みず‐ごえ【水肥】ミヅ‥

液状の肥料。特に、糞尿の混合物、魚鳥の洗水などをいう。液肥。すいひ。

みず‐ごけ【水蘚・水苔】ミヅ‥

蘚類せんるいミズゴケ科の総称。茎葉体は直立し、多数の枝をもつ。葉は網目状に配列する葉緑細胞と透明細胞からなる。冷涼な湿地などに群生する。高層湿原をつくる。世界に約150種、日本に約40種。保水作用があり、園芸用に市販される。

みず‐ごころ【水心】ミヅ‥

①水泳の心得。遊泳のたしなみ。日葡辞書「ミヅゴコロヲシッタヒト」

②「魚心うおごころ」参照。

⇒水心あれば魚心

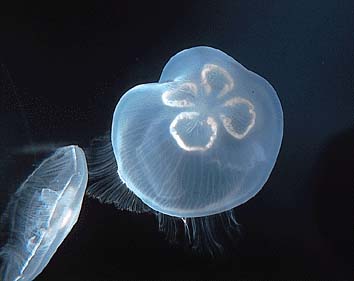

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

みず‐ぐり【水栗】ミヅ‥

水に冷やしたゆでぐり。皮と渋皮をむいて、水にひたした生栗ともいう。狂言、栗焼「さて是は―にしたものであらうか。ただし焼栗にしたがよからうか」

みず‐ぐるま【水車】ミヅ‥

①水力を利用して車を回し、機械を動かして米などを搗つく装置。すいしゃ。

②刀などを激しく振りまわして敵に打ちかかるさまにいう語。平家物語4「敵は大勢なり、蜘蛛手・角縄・十文字・とんばうかへり・―、八方すかさず斬つたりけり」

みず‐け【水気】ミヅ‥

物にふくまれている水分。すいき。「―の多い梨」

⇒みずけ‐たち【水気立ち】

みず‐げい【水芸】ミヅ‥

水を用いる曲芸・手品の総称。刀の先や扇・衣服より水を吹き出させるもので、仕掛けは細い管を通してある。歌舞伎や浄瑠璃にも採り入れられ、のち、多く女性が演ずる。

みず‐げた【水下駄】ミヅ‥

水田に履いて入る下駄。田下駄。

みずけ‐たち【水気立ち】ミヅ‥

ボイラーから発生する蒸気の中に水滴が混ずること。蒸気原動機に種々の故障を起こす。プライミング。

⇒みず‐け【水気】

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥

①水面に立つ霧。

②水がこまかに飛び散って煙のように見えるもの。「―が立つ」

みず‐げんか【水喧嘩】ミヅ‥クワ

(→)「みずあらそい」に同じ。

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥

(ミズコとも)

①出産後あまり日のたたない子。あかご。今昔物語集26「其の家に一人の―有て」

②流産した胎児。

みずごい‐どり【水恋鳥】ミヅゴヒ‥

(→)アカショウビンの別称。

みず‐ごえ【水肥】ミヅ‥

液状の肥料。特に、糞尿の混合物、魚鳥の洗水などをいう。液肥。すいひ。

みず‐ごけ【水蘚・水苔】ミヅ‥

蘚類せんるいミズゴケ科の総称。茎葉体は直立し、多数の枝をもつ。葉は網目状に配列する葉緑細胞と透明細胞からなる。冷涼な湿地などに群生する。高層湿原をつくる。世界に約150種、日本に約40種。保水作用があり、園芸用に市販される。

みず‐ごころ【水心】ミヅ‥

①水泳の心得。遊泳のたしなみ。日葡辞書「ミヅゴコロヲシッタヒト」

②「魚心うおごころ」参照。

⇒水心あれば魚心

みず‐ぐり【水栗】ミヅ‥

水に冷やしたゆでぐり。皮と渋皮をむいて、水にひたした生栗ともいう。狂言、栗焼「さて是は―にしたものであらうか。ただし焼栗にしたがよからうか」

みず‐ぐるま【水車】ミヅ‥

①水力を利用して車を回し、機械を動かして米などを搗つく装置。すいしゃ。

②刀などを激しく振りまわして敵に打ちかかるさまにいう語。平家物語4「敵は大勢なり、蜘蛛手・角縄・十文字・とんばうかへり・―、八方すかさず斬つたりけり」

みず‐け【水気】ミヅ‥

物にふくまれている水分。すいき。「―の多い梨」

⇒みずけ‐たち【水気立ち】

みず‐げい【水芸】ミヅ‥

水を用いる曲芸・手品の総称。刀の先や扇・衣服より水を吹き出させるもので、仕掛けは細い管を通してある。歌舞伎や浄瑠璃にも採り入れられ、のち、多く女性が演ずる。

みず‐げた【水下駄】ミヅ‥

水田に履いて入る下駄。田下駄。

みずけ‐たち【水気立ち】ミヅ‥

ボイラーから発生する蒸気の中に水滴が混ずること。蒸気原動機に種々の故障を起こす。プライミング。

⇒みず‐け【水気】

みず‐けむり【水煙】ミヅ‥

①水面に立つ霧。

②水がこまかに飛び散って煙のように見えるもの。「―が立つ」

みず‐げんか【水喧嘩】ミヅ‥クワ

(→)「みずあらそい」に同じ。

みず‐ご【水子・稚子】ミヅ‥

(ミズコとも)

①出産後あまり日のたたない子。あかご。今昔物語集26「其の家に一人の―有て」

②流産した胎児。

みずごい‐どり【水恋鳥】ミヅゴヒ‥

(→)アカショウビンの別称。

みず‐ごえ【水肥】ミヅ‥

液状の肥料。特に、糞尿の混合物、魚鳥の洗水などをいう。液肥。すいひ。

みず‐ごけ【水蘚・水苔】ミヅ‥

蘚類せんるいミズゴケ科の総称。茎葉体は直立し、多数の枝をもつ。葉は網目状に配列する葉緑細胞と透明細胞からなる。冷涼な湿地などに群生する。高層湿原をつくる。世界に約150種、日本に約40種。保水作用があり、園芸用に市販される。

みず‐ごころ【水心】ミヅ‥

①水泳の心得。遊泳のたしなみ。日葡辞書「ミヅゴコロヲシッタヒト」

②「魚心うおごころ」参照。

⇒水心あれば魚心

広辞苑 ページ 18812 での【○水清ければ月宿る】単語。