複数辞典一括検索+![]()

![]()

○虫も殺さぬむしもころさぬ🔗⭐🔉

○虫も殺さぬむしもころさぬ

きわめて温和なさまの形容。「―顔」

⇒むし【虫】

むし‐もち【虫持ち】

虫気むしけのあること。また、その子ども。

むし‐もち【蒸し餅】

蒸して作った餅。〈日葡辞書〉

むし‐もの【蒸し物】

①蒸した野菜・魚介の類。蒸して作った料理。大和物語「広き庭に生ひたる菜を摘みて、―といふものにして」

②蒸菓子。また、赤飯など蒸した飯。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはねど知れし―・煮染にしめ」

む‐しゃ【武者】

①戦いに従事する人。つわもの。武士。むさ。大鏡清和「いまのよに源氏の―のぞうは」

②(→)武者所むしゃどころの略。

⇒むしゃ‐いでたち【武者出立】

⇒むしゃ‐え【武者絵】

⇒むしゃ‐おし【武者押し】

⇒むしゃ‐がえし【武者返し】

⇒むしゃ‐かくし【武者隠し】

⇒むしゃ‐くみ【武者組】

⇒むしゃ‐けぶり【武者烟】

⇒むしゃ‐しゅぎょう【武者修行】

⇒むしゃ‐ぞうし【武者草子】

⇒むしゃ‐ぞうり【武者草履】

⇒むしゃ‐ぞろえ【武者揃え】

⇒むしゃ‐だいしょう【武者大将】

⇒むしゃ‐だ・つ【武者立つ】

⇒むしゃ‐だまり【武者溜り】

⇒むしゃ‐づかい【武者遣い】

⇒むしゃ‐どころ【武者所】

⇒むしゃ‐にんぎょう【武者人形】

⇒むしゃ‐ばしり【武者走り】

⇒むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】

⇒むしゃ‐ぶり【武者振り】

⇒むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】

⇒むしゃ‐ぼこり【武者埃】

⇒むしゃ‐まど【武者窓】

⇒むしゃ‐わらじ【武者草鞋】

む‐しゃ【無遮】

〔仏〕寛容で、差別や制限のないこと。「―平等」

⇒むしゃ‐え【無遮会】

むし‐や【虫屋】

①虫籠。新撰六帖6「住みなれし元の野原やしのぶらん移す―に虫のわぶるは」

②松虫・鈴虫・蛍などを売る家。また、その人。

むしゃ‐いでたち【武者出立】

甲冑かっちゅうをつけ、弓・刀をとること。武装。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐え【武者絵】‥ヱ

武者の甲冑姿や戦いのようすを描いた絵。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐え【無遮会】‥ヱ

道俗・貴賤・上下の別なく、来集したすべての人々に一切平等に財と法を施す法会。無遮施。無遮大会。持統紀「無遮大会を五つの寺…に設く」

⇒む‐しゃ【無遮】

むしゃ‐おし【武者押し】

武者が隊を組んで進んで行くこと。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐がえし【武者返し】‥ガヘシ

武家屋敷の表長屋の小溝こみぞの縁に一歩置きに立てた石。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐かくし【武者隠し】

帳台構ちょうだいがまえのこと。俗に、武者を忍ばせて警固に当たらせたという。

⇒む‐しゃ【武者】

むし‐やき【蒸し焼き】

鍋・土器などに食材を入れ、密閉して焼くこと。また、その焼いたもの。「魚の―」

む‐じゃき【無邪気】

①邪心のないこと。わるぎのないこと。「―ないたずら」

②深い考えのないこと。考えの単純なこと。「そんな―なことを言っていられない」

③あどけなく、かわいらしいこと。「―にほほえむ」

むしゃく【無錫】

(Wuxi)中国江蘇省南部、太湖北岸にある工業都市。大運河と上海・南京間の鉄道に沿い、交通・経済上の要地。景勝地が多い。人口142万6千(2000)。

む‐しゃく【無爵】

爵位を持たないこと。

む‐じゃく【無着・無著】‥ヂヤク

〔仏〕執着しゅうじゃくのないこと。無執むしゅう。

むじゃく【無着・無著】‥ヂヤク

(梵語Asaṅga)大乗仏教の僧。4〜5世紀頃の北西インド、プルシャプラ(今のペシャーワル)の人。弥勒に師事し、瑜伽ゆが・唯識ゆいしきの教えを広めた。世親せしんの兄。著「摂大乗論」「金剛般若経論」など。無着菩薩。アサンガ。

むしゃ‐くしゃ

〔副〕

①乱れもつれるさま。「―とした髪」

②腹が立って平静でいられないさま。むさくさ。「叱られて―する」

⇒むしゃくしゃ‐ばら【むしゃくしゃ腹】

むしゃくしゃ‐ばら【むしゃくしゃ腹】

煩悶のあまり腹立つこと。癇癪かんしゃくをおこすこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世は偏執―」

⇒むしゃ‐くしゃ

むしゃ‐くみ【武者組】

昔の軍隊の編制法。謙信流では、騎馬武者5騎を小組といい、5小組を一組と称した。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐けぶり【武者烟】

敵軍の蹴立てる塵埃。↔武者ぼこり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐さい【武射祭】

栃木県日光市の二荒山ふたらさん神社で行われる鏑矢かぶらやを射る行事。正月4日(古くは2月4日の蟇目ひきめ式神事)本宮で祭式の後、中宮祠に至り、射場で湖面に臨み、鏑矢・雁股かりまたを射る。→歩射ぶしゃ

むしゃ‐じけん【霧社事件】

1930年、台湾台中州霧社で発生した植民地圧制に対する高山族の武装蜂起事件。日本人134名が殺害され、軍隊・警察により武力鎮圧。鎮圧後の報復によるものも含め、約1000名の高山族住民が死亡。

むし‐やしない【虫養ひ】‥ヤシナヒ

食欲その他の欲望を一時的にしのぐこと。また、そのもの。玉塵抄45「叢林のことばに―の薬と云ふ」

むしゃ‐しゅぎょう【武者修行】‥ギヤウ

武士が諸国を回って、武術の修行・鍛錬をすること。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞうし【武者草子】‥ザウ‥

武者絵をつづった草子。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞうり【武者草履】‥ザウ‥

乳ち3と紐とを布などでこしらえた、子供の履く藁草履。むしゃわらじ。ごんず。ごんずわらじ。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞろえ【武者揃え】‥ゾロヘ

出陣の際などに、軍勢をそろえること。せいぞろい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だいしょう【武者大将】‥シヤウ

戦国時代、軍中で、すべての武者を指揮する職名。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だ・つ【武者立つ】

〔自四〕

出陣の用意をする。武装する。愚管抄5「入道、福原より―・ちてにはかにのぼりて」

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だまり【武者溜り】

城門内の外郭に沿った広い場所。武者の屯集・勢揃いにあてる。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐づかい【武者遣い】‥ヅカヒ

戦陣で士卒を指揮すること。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐どころ【武者所】

①(→)「院の武者所」の略。

②建武政権の武力機関の一つ。1334年(建武1)に設置。主として京都の警備をつかさどる。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐にんぎょう【武者人形】‥ギヤウ

端午の節句にかざる武者姿の人形。兜かぶと人形。五月人形。〈[季]夏〉

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃのこうじ【武者小路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒むしゃのこうじ‐さねあつ【武者小路実篤】

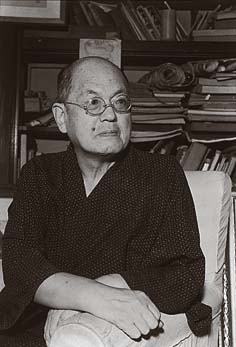

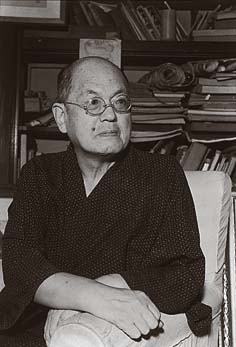

むしゃのこうじ‐さねあつ【武者小路実篤】‥ヂ‥

小説家。東京生れ。東大中退。志賀直哉らと雑誌「白樺」を創刊。「新しき村」をつくり、絵もよくし、人生肯定・人間信頼を唱えた。作「お目出たき人」「その妹」「人間万歳」「愛欲」「真理先生」など。文化勲章。(1885〜1976)

武者小路実篤

撮影:田村 茂

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

広辞苑 ページ 19146 での【○虫も殺さぬ】単語。