複数辞典一括検索+![]()

![]()

○用を弁ずるようをべんずる🔗⭐🔉

○用を弁ずるようをべんずる

仕事をすませる。用を足す。「器物は用を弁ずれば足る」

⇒よう【用】

よ‐うん【余蘊】

余分のたくわえ。転じて、あますところ。のこるところ。「―なく究明しつくす」

よ‐えい【余映】

あとに残っている輝き。余光。

よ‐えい【余栄】

死後の光栄。死後に残る名誉。

よ‐えい【余裔】

①後裔。子孫。末裔。

②末流。末派。

よ‐えい【余贏】

あまり。のこり。贏余えいよ。

よ‐えん【余炎】

①他に及ぶほのお。また、消え残りのほのお。

②残りの暑さ。残暑。

よ‐えん【余煙】

消え残るけむり。

よ‐おい【夜追い】‥オヒ

山畑の獣害を防ぐために、夜間、山小屋に不寝番を置いて木を叩き、あるいは大声で叫び追うこと。だおい。

ヨーイング【yawing】

(→)偏かた揺れ。

よ‐おう【余殃】‥アウ

[易経坤卦]悪事のむくいとしてくる災禍。平家物語2「積悪の門に―とどまる」↔余慶

ヨーガ【yoga 梵】

(瑜伽ゆがと音写)古代から伝わるインドの宗教的実践の方法。精神を統一し、物質の束縛から解脱げだつをはかる。またその際、身体的修練を重んじ、現在では健康法の一つとしても行われる。ヨガ。

⇒ヨーガ‐は【ヨーガ派】

ヨーガ‐は【ヨーガ派】

インド六派哲学の一つ。パタンジャリの創始になる。ヨーガの実修により、解脱をはかる。根本聖典は「ヨーガ‐スートラ」。サーンキヤ派と姉妹学派。

⇒ヨーガ【yoga 梵】

よ‐おき【夜起き】

①夜、起きること。夜中に目がさめること。

②(→)「たなさがし」2に同じ。色道大鏡「客―すべき覚悟にて床を出で」

ヨーク【yoke】

衣服の立体化や装飾のために、肩・胸やスカートの上部などに入れる切替え布。

ヨークシャー【Yorkshire】

①イギリス、イングランド北東部の州。羊毛のほか鉄鋼・化学などの工業が発達。1974年、北・南・西ヨークシャーなど5州に分離。中心都市リーズ・シェフィールド。

②ブタの一品種。ヨークシャー1原産。大・中・小の3形があり、いずれも白色で、一般に早熟・多産・強健。特に中形種が多く飼育される。

⇒ヨークシャー‐プディング【Yorkshire pudding】

ヨークシャー‐プディング【Yorkshire pudding】

卵・小麦粉・牛乳で作った生地をロースト‐ビーフの焼き脂と合わせて、オーブンで焼いた料理。

⇒ヨークシャー【Yorkshire】

ヨークタウン【Yorktown】

アメリカ東部、ヴァージニア州東南部の半島の町。1781年にイギリス軍がここでアメリカ・フランスの陸海軍に挟撃され降伏、独立戦争の大勢が決した。

ヨーグルト【Joghurt ドイツ】

牛乳・羊乳・山羊乳などを乳酸発酵によって凝固させた食品。バルカン地方(殊にブルガリア)に始まり、各国に広まった。

ヨーシン【eosine・洋真・洋新】

⇒エオシン

ヨーゼフ【Joseph】

(2世)神聖ローマ皇帝(在位1765〜1790)。マリア=テレジアの長子で、母后が没するまではオーストリアを共同統治。親政開始後、典型的な啓蒙絶対君主として、教会の国家統制、農民保護などさまざまな改革を進める。第一次ポーランド分割には参加。(1741〜1790)

ヨーチン

ヨードチンキの略。

ヨーテボリ【Göteborg】

⇒イェーテボリ

ヨーデル【Jodel ドイツ】

スイスやオーストリアなどのアルプス地方の農民が歌う民謡。また、その唱法。胸声とファルセットとを交互に織りまぜて歌うもの。

ヨード【Jod ドイツ・沃度】

(「紫に似た」の意のギリシア語iodesに由来)(→)沃素ようそに同じ。

⇒ヨード‐カリウム【Jodkalium ドイツ】

⇒ヨード‐ざい【沃度剤】

⇒ヨード‐チンキ【沃度丁幾】

⇒ヨード‐ホルム【Jodoform ドイツ】

ヨード‐カリウム【Jodkalium ドイツ】

(→)ヨウ化カリウムに同じ。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐ざい【沃度剤】

ヨウ素を含む薬剤。単体ヨウ素・ヨウ化カリウム・ヨードチンキ・ヨードホルムなど。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐チンキ【沃度丁幾】

(Jodtinktur ドイツ)ヨウ素のアルコール溶液。赤褐色を呈し、ヨウ素特有の臭気を有する。消毒薬に用いる。ヨジウムチンキ。ヨーチン。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐ホルム【Jodoform ドイツ】

分子式CHI3 黄色の結晶。特異の臭気を持つ。アルコール・アセトンなどにヨウ素および水酸化ナトリウムあるいは炭酸ナトリウムを加えて熱するときに得られる。防腐剤・殺菌剤など。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨーネ‐びょう【ヨーネ病】‥ビヤウ

(Johne's disease)家畜法定伝染病の一つ。有蹄類、特に牛・羊・山羊などの感染病。病原体は細菌。感染獣は、下痢・栄養失調などを起こす。特に生後1カ月以内の幼獣が感染しやすい。

ヨーマン【yeoman】

14〜15世紀のイギリスに、封建社会の解体過程の中で出現した富裕な独立自営農民層。余剰生産物を市場で売却し自己経営の余地を見出しうるようになったもの。その中から農業資本家や毛織物業を営む産業資本家が成長し、またエンクロージャーにより土地を失って賃金労働者に転落する者も多く、産業革命とともに資本家と労働者とに分解して姿を消した。

ヨーヨー【yo-yo】

玩具の一つ。饅頭まんじゅう形の2個の木片を短軸でつらね、軸に巻きつけた紐の一端を手に持って垂らし、回転に伴う反動を利用して上下させるもの。中国で創案、江戸中期に長崎から流行し、「手車」と称した。1930年代、世界的に流行。

ヨーヨー

撮影:関戸 勇

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

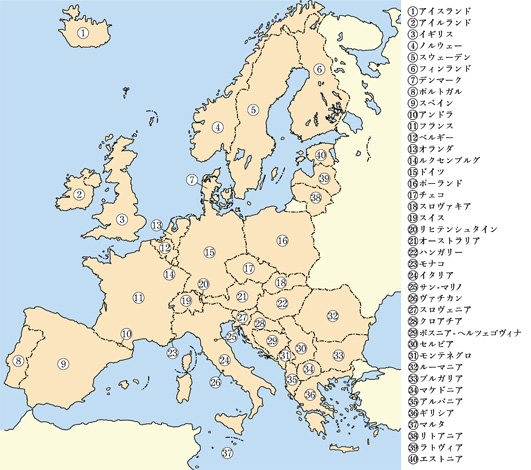

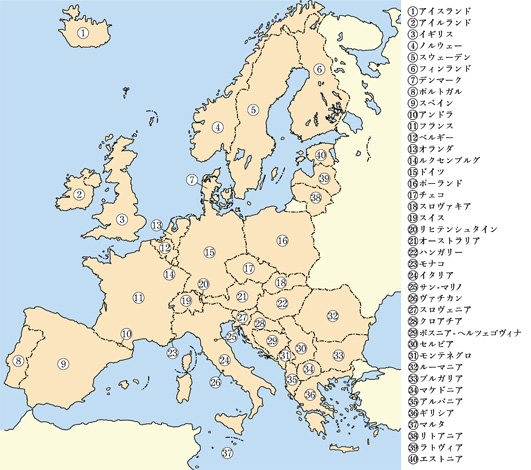

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

CIS加盟国

CIS加盟国

ヨーロッパの主な山・川・湖

ヨーロッパの主な山・川・湖

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

CIS加盟国

CIS加盟国

ヨーロッパの主な山・川・湖

ヨーロッパの主な山・川・湖

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

広辞苑 ページ 20224 での【○用を弁ずる】単語。