複数辞典一括検索+![]()

![]()

○おせせの蒲焼おせせのかばやき🔗⭐🔉

○おせせの蒲焼おせせのかばやき

大きなお世話。いらぬおせっかい。

⇒お‐せせ

お‐せち【御節】

正月や節句のごちそうに用いる煮しめ料理。ゆでかちぐり・昆布まき・てりごまめ・ごぼう・蓮根・芋・人参・くわいなどを甘く煮たもの。おせち料理。

⇒おせち‐ぶるまい【御節振舞】

おせち‐ぶるまい【御節振舞】‥マヒ

節日の饗応。

⇒お‐せち【御節】

お‐せっかい【御節介】

余計な世話をやくこと。他人の事に不必要に立ち入ること。「―をやく」「―な奴だ」

おせ‐なが【を背長】ヲセ‥

胴が長いさま。源氏物語末摘花「居丈の高う―に見え給ふに」

おぜ‐ぬま【尾瀬沼】ヲ‥

群馬・福島県境にある湖沼。湖面標高1665メートル。最大深度9.5メートル。面積1.8平方キロメートル。西にひろがる尾瀬ヶ原は長さ6キロメートル、幅1〜2キロメートル、標高1400メートルの本州最大の湿原。ミズバショウ・ニッコウキスゲなどが群生する。

おぜ‐ほあん【小瀬甫庵】ヲ‥

安土桃山・江戸初期の儒医。名は道喜。尾張の人。易学・兵法に精通。豊臣秀次・堀尾吉晴等に仕え、のち金沢藩に軍学をもって仕える。著「太閤記」「信長記」など。(1564〜1640)

⇒おぜ【小瀬】

おせ・り

〔他ラ変〕

(押シアリの約)上から見渡す。斉明紀(北野本)院政期点「蝦夷望オセリ怖ぢて降したがはむと乞ふ」

オセルタミビル【oseltamivir】

インフルエンザ治療薬。インフルエンザ‐ウイルスが感染する時に必要な酵素ノイラミニダーゼを阻害する。日本では2000年に治療薬として承認。商品名、タミフル。

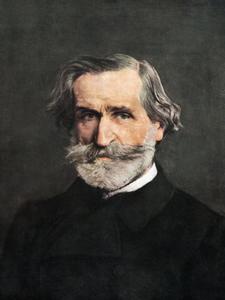

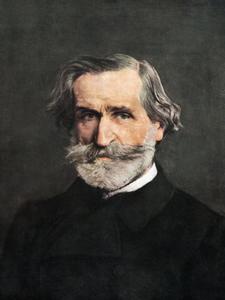

オセロ【Othello】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1604年頃作。ムーア人の将軍オセロが、旗手イアーゴの奸計にかかり、妻デスデモーナの貞操を疑い殺害するが、真相を知ったあと自刃する。ヴェルディの歌劇「オテッロ」(1887年作)はこれを脚色。

ヴェルディ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒オセロ‐ゲーム

オセロ‐ゲーム

(和製語Othello game)二人が表裏白黒の円盤状の駒を交互に盤上に置き、自分の駒ではさんだ相手の駒を裏返して自分の色の駒にすることで駒の多さを争うゲーム。「オセロ」は商標名。

⇒オセロ【Othello】

オセロット【ocelot】

(ocelote スペインに由来)ネコ科の哺乳類。頭胴長1.2メートル、尾長40センチメートルほど。体形や色はヒョウに似るが、模様が大きく美しい。中央アメリカ・南アメリカに生息。小動物・サル・鳥などを捕食。

オセロット

提供:東京動物園協会

⇒オセロ‐ゲーム

オセロ‐ゲーム

(和製語Othello game)二人が表裏白黒の円盤状の駒を交互に盤上に置き、自分の駒ではさんだ相手の駒を裏返して自分の色の駒にすることで駒の多さを争うゲーム。「オセロ」は商標名。

⇒オセロ【Othello】

オセロット【ocelot】

(ocelote スペインに由来)ネコ科の哺乳類。頭胴長1.2メートル、尾長40センチメートルほど。体形や色はヒョウに似るが、模様が大きく美しい。中央アメリカ・南アメリカに生息。小動物・サル・鳥などを捕食。

オセロット

提供:東京動物園協会

おせわ‐さま【御世話様】

自分のために尽力してくれた人にねぎらいや感謝の意を表して言う語。「先日は―でした」

お‐せん【御煎】

せんべい。

お‐せん【汚染】ヲ‥

①けがれに染まること。よごれ。しみ。

②細菌・有毒物質・放射性物質などによって、よごされること。また、よごすこと。「大気が―される」「環境―」

お‐ぜんだて【御膳立て】

①食膳をとりそろえること。

②転じて、準備。支度。

おぜん‐の‐やど【御膳の宿】

(熊本県阿蘇地方で)精進宿しょうじんやど。

おそ【遅・鈍】

(形容詞オソシの語幹)

①おそいこと。万葉集14「―早も汝なをこそ待ため」

②心がにぶいこと。おろかなこと。愚鈍。万葉集9「―やこの君」

おそ【獺】ヲソ

カワウソ。〈倭名類聚鈔18〉

おそ【軽率】ヲソ

(ワサ(早熟)の転)軽はずみなこと。早合点。→おおおそどり

お‐そ【悪阻】ヲ‥

(→)「つわり」に同じ。

おそ‐あがり【遅上がり】

4月2日以後に生まれて、同じ年の生れだが、小学校の入学が1年後になることの俗称。↔早上がり

おそ‐あし【遅足】

そろそろあるくこと。徐行。

おそい【襲】オソヒ

①おおい。枕草子99「―・棟などに、ながき枝を葺きたるやうにさしたれば」

②うわぎ。おすい。宇津保物語初秋「御―はいづれをか奉らむ」

③屏風びょうぶのふちのそえ木。栄華物語衣珠「―にはみな蒔絵したり」

④冠。〈類聚名義抄〉

⑤屋根の板の上のおさえ。源平盛衰記34「散々に射、弓矢なきものは―の石木を以て打ちければ」

⑥鞍くら。

⇒おそい‐ば【襲羽】

おそ・い【遅い】

〔形〕[文]おそ・し(ク)

生長力・生命力の活動が、にぶく乏しい意が原義。

①(「鈍い」とも書く)

㋐(頭脳や心の働きが)にぶい。おろそかである。万葉集12「心―・く手向けしたれや」

㋑動作を行うのに時間がかかる。緩慢である。のろい。宇津保物語楼上下「宮たち、手―・しとのたまひて、吹きひきあはせ給へり」。倭名類聚鈔11「駑、於曾岐宇万」。「―・い車を追い越す」「仕事が―・い」

②(「晩い」とも書く)

㋐間にあわない。時機におくれ役に立たない。宇津保物語蔵開中「上より―・しとて召せば」。狂言、胸突「表から出ましたなら―・からうと存じ裏道へむけて追つかけまするとて」。「一足―・かった」「今からでも―・くはない」

㋑時間がかなりたっている。夜がふけていることをいう場合が多い。万葉集6「高円山を高みかも出で来る月の―・く照るらむ」。「朝―・くまで寝ている」「もう―・いからお暇いとまします」

㋒時間的にあとである。「今年の梅雨明けは―・い」

⇒おそかりし由良之助

⇒遅きに失する

おぞ・い【悍い】

〔形〕

⇒おぞし

おぞ・い【鈍い】

〔形〕

⇒おぞし

おそい‐かか・る【襲い掛かる】オソヒ‥

〔自五〕

危害を加えようとして攻撃をしかける。「ライオンが獲物に―・る」

おそい‐ば【襲羽】オソヒ‥

雁などの背中の大きい羽。狂言、鴈礫「せめて―を一枚呉れい」

⇒おそい【襲】

おそ・う【圧ふ】オソフ

〔他四〕

(オスに接尾語フの付いたオサフの転)抑えつける。圧する。土佐日記「船は―・ふ海のうちの空を」

おそ・う【襲う】オソフ

〔他五〕

①着物をかさねて着る。〈類聚名義抄〉

②不意に攻めかかる。不意に人に危害を加える。また、突然に人の家におしかける。大唐西域記長寛点「伽藍を襲オソフて珍宝を図らむとす」。「熊に―・われる」「新聞記者が寝込みを―・う」

③おびやかす。物の怪けなどが、とりつく。源氏物語夕顔「いとあやしう物に―・はれたる人」。「睡魔に―・われる」

④官禄・家系・地位などをうけつぐ。「名人位を―・う」

お‐ぞう【御草】‥ザウ

(「御草履取り」の略)武家のぞうり取りの役をする者。誹風柳多留10「花の山いまだ―が気は知れず」

おそ‐うし【遅牛】

(古くはオソウジ)歩みののろい牛。

⇒遅牛も淀、早牛も淀

おせわ‐さま【御世話様】

自分のために尽力してくれた人にねぎらいや感謝の意を表して言う語。「先日は―でした」

お‐せん【御煎】

せんべい。

お‐せん【汚染】ヲ‥

①けがれに染まること。よごれ。しみ。

②細菌・有毒物質・放射性物質などによって、よごされること。また、よごすこと。「大気が―される」「環境―」

お‐ぜんだて【御膳立て】

①食膳をとりそろえること。

②転じて、準備。支度。

おぜん‐の‐やど【御膳の宿】

(熊本県阿蘇地方で)精進宿しょうじんやど。

おそ【遅・鈍】

(形容詞オソシの語幹)

①おそいこと。万葉集14「―早も汝なをこそ待ため」

②心がにぶいこと。おろかなこと。愚鈍。万葉集9「―やこの君」

おそ【獺】ヲソ

カワウソ。〈倭名類聚鈔18〉

おそ【軽率】ヲソ

(ワサ(早熟)の転)軽はずみなこと。早合点。→おおおそどり

お‐そ【悪阻】ヲ‥

(→)「つわり」に同じ。

おそ‐あがり【遅上がり】

4月2日以後に生まれて、同じ年の生れだが、小学校の入学が1年後になることの俗称。↔早上がり

おそ‐あし【遅足】

そろそろあるくこと。徐行。

おそい【襲】オソヒ

①おおい。枕草子99「―・棟などに、ながき枝を葺きたるやうにさしたれば」

②うわぎ。おすい。宇津保物語初秋「御―はいづれをか奉らむ」

③屏風びょうぶのふちのそえ木。栄華物語衣珠「―にはみな蒔絵したり」

④冠。〈類聚名義抄〉

⑤屋根の板の上のおさえ。源平盛衰記34「散々に射、弓矢なきものは―の石木を以て打ちければ」

⑥鞍くら。

⇒おそい‐ば【襲羽】

おそ・い【遅い】

〔形〕[文]おそ・し(ク)

生長力・生命力の活動が、にぶく乏しい意が原義。

①(「鈍い」とも書く)

㋐(頭脳や心の働きが)にぶい。おろそかである。万葉集12「心―・く手向けしたれや」

㋑動作を行うのに時間がかかる。緩慢である。のろい。宇津保物語楼上下「宮たち、手―・しとのたまひて、吹きひきあはせ給へり」。倭名類聚鈔11「駑、於曾岐宇万」。「―・い車を追い越す」「仕事が―・い」

②(「晩い」とも書く)

㋐間にあわない。時機におくれ役に立たない。宇津保物語蔵開中「上より―・しとて召せば」。狂言、胸突「表から出ましたなら―・からうと存じ裏道へむけて追つかけまするとて」。「一足―・かった」「今からでも―・くはない」

㋑時間がかなりたっている。夜がふけていることをいう場合が多い。万葉集6「高円山を高みかも出で来る月の―・く照るらむ」。「朝―・くまで寝ている」「もう―・いからお暇いとまします」

㋒時間的にあとである。「今年の梅雨明けは―・い」

⇒おそかりし由良之助

⇒遅きに失する

おぞ・い【悍い】

〔形〕

⇒おぞし

おぞ・い【鈍い】

〔形〕

⇒おぞし

おそい‐かか・る【襲い掛かる】オソヒ‥

〔自五〕

危害を加えようとして攻撃をしかける。「ライオンが獲物に―・る」

おそい‐ば【襲羽】オソヒ‥

雁などの背中の大きい羽。狂言、鴈礫「せめて―を一枚呉れい」

⇒おそい【襲】

おそ・う【圧ふ】オソフ

〔他四〕

(オスに接尾語フの付いたオサフの転)抑えつける。圧する。土佐日記「船は―・ふ海のうちの空を」

おそ・う【襲う】オソフ

〔他五〕

①着物をかさねて着る。〈類聚名義抄〉

②不意に攻めかかる。不意に人に危害を加える。また、突然に人の家におしかける。大唐西域記長寛点「伽藍を襲オソフて珍宝を図らむとす」。「熊に―・われる」「新聞記者が寝込みを―・う」

③おびやかす。物の怪けなどが、とりつく。源氏物語夕顔「いとあやしう物に―・はれたる人」。「睡魔に―・われる」

④官禄・家系・地位などをうけつぐ。「名人位を―・う」

お‐ぞう【御草】‥ザウ

(「御草履取り」の略)武家のぞうり取りの役をする者。誹風柳多留10「花の山いまだ―が気は知れず」

おそ‐うし【遅牛】

(古くはオソウジ)歩みののろい牛。

⇒遅牛も淀、早牛も淀

⇒オセロ‐ゲーム

オセロ‐ゲーム

(和製語Othello game)二人が表裏白黒の円盤状の駒を交互に盤上に置き、自分の駒ではさんだ相手の駒を裏返して自分の色の駒にすることで駒の多さを争うゲーム。「オセロ」は商標名。

⇒オセロ【Othello】

オセロット【ocelot】

(ocelote スペインに由来)ネコ科の哺乳類。頭胴長1.2メートル、尾長40センチメートルほど。体形や色はヒョウに似るが、模様が大きく美しい。中央アメリカ・南アメリカに生息。小動物・サル・鳥などを捕食。

オセロット

提供:東京動物園協会

⇒オセロ‐ゲーム

オセロ‐ゲーム

(和製語Othello game)二人が表裏白黒の円盤状の駒を交互に盤上に置き、自分の駒ではさんだ相手の駒を裏返して自分の色の駒にすることで駒の多さを争うゲーム。「オセロ」は商標名。

⇒オセロ【Othello】

オセロット【ocelot】

(ocelote スペインに由来)ネコ科の哺乳類。頭胴長1.2メートル、尾長40センチメートルほど。体形や色はヒョウに似るが、模様が大きく美しい。中央アメリカ・南アメリカに生息。小動物・サル・鳥などを捕食。

オセロット

提供:東京動物園協会

おせわ‐さま【御世話様】

自分のために尽力してくれた人にねぎらいや感謝の意を表して言う語。「先日は―でした」

お‐せん【御煎】

せんべい。

お‐せん【汚染】ヲ‥

①けがれに染まること。よごれ。しみ。

②細菌・有毒物質・放射性物質などによって、よごされること。また、よごすこと。「大気が―される」「環境―」

お‐ぜんだて【御膳立て】

①食膳をとりそろえること。

②転じて、準備。支度。

おぜん‐の‐やど【御膳の宿】

(熊本県阿蘇地方で)精進宿しょうじんやど。

おそ【遅・鈍】

(形容詞オソシの語幹)

①おそいこと。万葉集14「―早も汝なをこそ待ため」

②心がにぶいこと。おろかなこと。愚鈍。万葉集9「―やこの君」

おそ【獺】ヲソ

カワウソ。〈倭名類聚鈔18〉

おそ【軽率】ヲソ

(ワサ(早熟)の転)軽はずみなこと。早合点。→おおおそどり

お‐そ【悪阻】ヲ‥

(→)「つわり」に同じ。

おそ‐あがり【遅上がり】

4月2日以後に生まれて、同じ年の生れだが、小学校の入学が1年後になることの俗称。↔早上がり

おそ‐あし【遅足】

そろそろあるくこと。徐行。

おそい【襲】オソヒ

①おおい。枕草子99「―・棟などに、ながき枝を葺きたるやうにさしたれば」

②うわぎ。おすい。宇津保物語初秋「御―はいづれをか奉らむ」

③屏風びょうぶのふちのそえ木。栄華物語衣珠「―にはみな蒔絵したり」

④冠。〈類聚名義抄〉

⑤屋根の板の上のおさえ。源平盛衰記34「散々に射、弓矢なきものは―の石木を以て打ちければ」

⑥鞍くら。

⇒おそい‐ば【襲羽】

おそ・い【遅い】

〔形〕[文]おそ・し(ク)

生長力・生命力の活動が、にぶく乏しい意が原義。

①(「鈍い」とも書く)

㋐(頭脳や心の働きが)にぶい。おろそかである。万葉集12「心―・く手向けしたれや」

㋑動作を行うのに時間がかかる。緩慢である。のろい。宇津保物語楼上下「宮たち、手―・しとのたまひて、吹きひきあはせ給へり」。倭名類聚鈔11「駑、於曾岐宇万」。「―・い車を追い越す」「仕事が―・い」

②(「晩い」とも書く)

㋐間にあわない。時機におくれ役に立たない。宇津保物語蔵開中「上より―・しとて召せば」。狂言、胸突「表から出ましたなら―・からうと存じ裏道へむけて追つかけまするとて」。「一足―・かった」「今からでも―・くはない」

㋑時間がかなりたっている。夜がふけていることをいう場合が多い。万葉集6「高円山を高みかも出で来る月の―・く照るらむ」。「朝―・くまで寝ている」「もう―・いからお暇いとまします」

㋒時間的にあとである。「今年の梅雨明けは―・い」

⇒おそかりし由良之助

⇒遅きに失する

おぞ・い【悍い】

〔形〕

⇒おぞし

おぞ・い【鈍い】

〔形〕

⇒おぞし

おそい‐かか・る【襲い掛かる】オソヒ‥

〔自五〕

危害を加えようとして攻撃をしかける。「ライオンが獲物に―・る」

おそい‐ば【襲羽】オソヒ‥

雁などの背中の大きい羽。狂言、鴈礫「せめて―を一枚呉れい」

⇒おそい【襲】

おそ・う【圧ふ】オソフ

〔他四〕

(オスに接尾語フの付いたオサフの転)抑えつける。圧する。土佐日記「船は―・ふ海のうちの空を」

おそ・う【襲う】オソフ

〔他五〕

①着物をかさねて着る。〈類聚名義抄〉

②不意に攻めかかる。不意に人に危害を加える。また、突然に人の家におしかける。大唐西域記長寛点「伽藍を襲オソフて珍宝を図らむとす」。「熊に―・われる」「新聞記者が寝込みを―・う」

③おびやかす。物の怪けなどが、とりつく。源氏物語夕顔「いとあやしう物に―・はれたる人」。「睡魔に―・われる」

④官禄・家系・地位などをうけつぐ。「名人位を―・う」

お‐ぞう【御草】‥ザウ

(「御草履取り」の略)武家のぞうり取りの役をする者。誹風柳多留10「花の山いまだ―が気は知れず」

おそ‐うし【遅牛】

(古くはオソウジ)歩みののろい牛。

⇒遅牛も淀、早牛も淀

おせわ‐さま【御世話様】

自分のために尽力してくれた人にねぎらいや感謝の意を表して言う語。「先日は―でした」

お‐せん【御煎】

せんべい。

お‐せん【汚染】ヲ‥

①けがれに染まること。よごれ。しみ。

②細菌・有毒物質・放射性物質などによって、よごされること。また、よごすこと。「大気が―される」「環境―」

お‐ぜんだて【御膳立て】

①食膳をとりそろえること。

②転じて、準備。支度。

おぜん‐の‐やど【御膳の宿】

(熊本県阿蘇地方で)精進宿しょうじんやど。

おそ【遅・鈍】

(形容詞オソシの語幹)

①おそいこと。万葉集14「―早も汝なをこそ待ため」

②心がにぶいこと。おろかなこと。愚鈍。万葉集9「―やこの君」

おそ【獺】ヲソ

カワウソ。〈倭名類聚鈔18〉

おそ【軽率】ヲソ

(ワサ(早熟)の転)軽はずみなこと。早合点。→おおおそどり

お‐そ【悪阻】ヲ‥

(→)「つわり」に同じ。

おそ‐あがり【遅上がり】

4月2日以後に生まれて、同じ年の生れだが、小学校の入学が1年後になることの俗称。↔早上がり

おそ‐あし【遅足】

そろそろあるくこと。徐行。

おそい【襲】オソヒ

①おおい。枕草子99「―・棟などに、ながき枝を葺きたるやうにさしたれば」

②うわぎ。おすい。宇津保物語初秋「御―はいづれをか奉らむ」

③屏風びょうぶのふちのそえ木。栄華物語衣珠「―にはみな蒔絵したり」

④冠。〈類聚名義抄〉

⑤屋根の板の上のおさえ。源平盛衰記34「散々に射、弓矢なきものは―の石木を以て打ちければ」

⑥鞍くら。

⇒おそい‐ば【襲羽】

おそ・い【遅い】

〔形〕[文]おそ・し(ク)

生長力・生命力の活動が、にぶく乏しい意が原義。

①(「鈍い」とも書く)

㋐(頭脳や心の働きが)にぶい。おろそかである。万葉集12「心―・く手向けしたれや」

㋑動作を行うのに時間がかかる。緩慢である。のろい。宇津保物語楼上下「宮たち、手―・しとのたまひて、吹きひきあはせ給へり」。倭名類聚鈔11「駑、於曾岐宇万」。「―・い車を追い越す」「仕事が―・い」

②(「晩い」とも書く)

㋐間にあわない。時機におくれ役に立たない。宇津保物語蔵開中「上より―・しとて召せば」。狂言、胸突「表から出ましたなら―・からうと存じ裏道へむけて追つかけまするとて」。「一足―・かった」「今からでも―・くはない」

㋑時間がかなりたっている。夜がふけていることをいう場合が多い。万葉集6「高円山を高みかも出で来る月の―・く照るらむ」。「朝―・くまで寝ている」「もう―・いからお暇いとまします」

㋒時間的にあとである。「今年の梅雨明けは―・い」

⇒おそかりし由良之助

⇒遅きに失する

おぞ・い【悍い】

〔形〕

⇒おぞし

おぞ・い【鈍い】

〔形〕

⇒おぞし

おそい‐かか・る【襲い掛かる】オソヒ‥

〔自五〕

危害を加えようとして攻撃をしかける。「ライオンが獲物に―・る」

おそい‐ば【襲羽】オソヒ‥

雁などの背中の大きい羽。狂言、鴈礫「せめて―を一枚呉れい」

⇒おそい【襲】

おそ・う【圧ふ】オソフ

〔他四〕

(オスに接尾語フの付いたオサフの転)抑えつける。圧する。土佐日記「船は―・ふ海のうちの空を」

おそ・う【襲う】オソフ

〔他五〕

①着物をかさねて着る。〈類聚名義抄〉

②不意に攻めかかる。不意に人に危害を加える。また、突然に人の家におしかける。大唐西域記長寛点「伽藍を襲オソフて珍宝を図らむとす」。「熊に―・われる」「新聞記者が寝込みを―・う」

③おびやかす。物の怪けなどが、とりつく。源氏物語夕顔「いとあやしう物に―・はれたる人」。「睡魔に―・われる」

④官禄・家系・地位などをうけつぐ。「名人位を―・う」

お‐ぞう【御草】‥ザウ

(「御草履取り」の略)武家のぞうり取りの役をする者。誹風柳多留10「花の山いまだ―が気は知れず」

おそ‐うし【遅牛】

(古くはオソウジ)歩みののろい牛。

⇒遅牛も淀、早牛も淀

広辞苑 ページ 2802 での【○おせせの蒲焼】単語。