複数辞典一括検索+![]()

![]()

かり‐ぎぬ【狩衣】🔗⭐🔉

かり‐ぎぬ【狩衣】

(もと狩などの時に用いたからいう)平安時代の公家の常用略服。盤領まるえりで、身頃を一幅のとし、脇を縫い合わさずに袖にくくり紐を通してすぼまるようにしてある。括袴くくりばかまを用い裾を袴の外へ出し、烏帽子えぼしを用いる。地質はもと布を用いたが、のち、綾・固織物・平絹へいけんまたは紗を用い、地下じげは単ひとえ、殿上人は裏をつけたものも用いる。色は一定しないが、五位以上は織文しょくもん、地下は無文を用いた。白色で神事に用いるのを浄衣じょうえといい、江戸時代には、文様のないものを布衣ほい、文様あるものを狩衣とした。伊勢物語「男の着たりける―の裾を切りて」

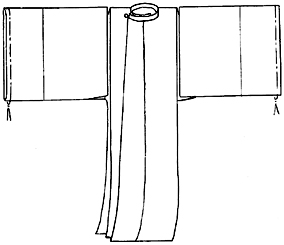

狩衣

能装束・

能装束・ 狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

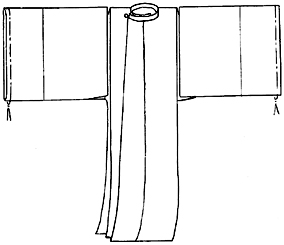

能装束・

能装束・ 狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

広辞苑 ページ 4246 での【狩衣】単語。