複数辞典一括検索+![]()

![]()

○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく🔗⭐🔉

○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく

事は早く運ばないと余計なことがつきまとってやりにくくなる。

⇒こと【事】

こと‐がま・し【事がまし】

〔形シク〕

ぎょうぎょうしい。おおげさだ。ことごとしい。曾我物語9「その体―・しく出で立ちたり」

こと‐がま・し【言囂し】

〔形シク〕

口やかましい。源氏物語夕霧「さがなく―・しきもしばしはなまむつかしう」

こと‐がみ【琴頭】

琴のかしらの方。武烈紀「―に来ゐる影媛」↔琴尾ことじり

こと‐がら【言柄】

ことばのおもむき。歌の姿。徒然草「今の世の人の詠みぬべき―とは見えず」

こと‐がら【事柄】

①事の内容。事の模様。古今著聞集15「若しやとて―を見せけるに」。「信用にかかわる―には触れない」

②様子。海道記「木綿幣ゆうしで風に乱れたる―にて」

③(コツガラ(骨柄)の転)体格。人品。平治物語「容儀―人に勝れてぞ見えられける」

こと‐き【異木】

異なる木。他の木。枕草子37「桐の木の花…―どもとひとしういふべきにあらず」

こ‐どき【蚕時】

蚕を飼う季節。一説に、コトホキ(言寿)の約で、祝宴の意という。万葉集14「新室にいむろの―に到れば」

こと‐ぎさき【異后】

他のきさき。栄華物語若水「みかどの御母后・妻后を放ちては―のおはしますやうなかりければ」

こと‐きみ【異君】

①別の主君。謡曲、花筐「この君ならで日の本に又―のましますべきか」

②他の人、他の男の尊敬語。

⇒こときみ‐どり【異君取り】

こときみ‐どり【異君取り】

他の人を主君とすること。また、他の男を婿とすること。落窪物語1「何の由にか、―はし奉らむと泣けば」

⇒こと‐きみ【異君】

こと‐ぎれ【事切れ】

①事が終わること。事の止むこと。

②息がたえること。死ぬこと。

⇒ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】

⇒ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】

ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】

鎌倉幕府の訴訟で、勝訴者に下知状が下付され、全く結審した裁判。

⇒こと‐ぎれ【事切れ】

ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】

鎌倉時代、落着した裁判の一件書類。

⇒こと‐ぎれ【事切れ】

こと‐き・れる【事切れる】

〔自下一〕[文]ことき・る(下二)

①終わる。きまる。落着する。十訓抄「東国の庄の事、今まで―・れねば」

②死ぬ。命が絶える。保元物語「午の刻ばかりに、御―・れにけり」

こ‐とく【古徳】

昔の高徳の僧。沙石集2「―の釈によりて」

こ‐どく【孤独】

①みなし子と老いて子なき者。太平記33「窮民・―の飢ゑをたすくるにもあらず」→鰥寡かんか孤独。

②仲間のないこと。ひとりぼっち。「―感」

⇒こどく‐し【孤独死】

ご‐とく【五徳】

①儒教で、温・良・恭・倹・譲の五つの徳目。兵家で、知・信・仁・勇・厳。

②秦漢の儒教で、木・火・土・金・水の五行のこと。帝王の徳を示すものとされ、その循環によって王朝の交替等を説明した。→五行。

③炭火などの上に置き、鉄瓶などをかける3脚または4脚の輪形の器具。鉄または陶器製。上下逆に置くこともある。

五徳

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

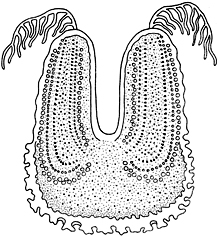

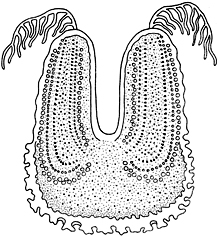

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

広辞苑 ページ 7292 での【○事が延びれば尾鰭が付く】単語。