複数辞典一括検索+![]()

![]()

すえ‐かた【末方】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ🔗⭐🔉

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥🔗⭐🔉

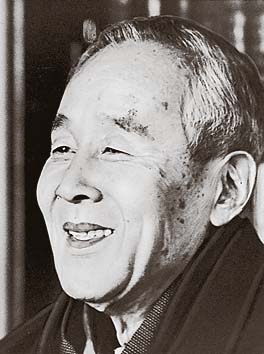

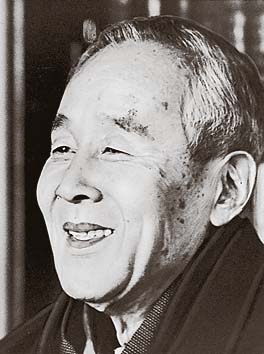

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

末川博

提供:毎日新聞社

⇒すえかわ【末川】

⇒すえかわ【末川】

⇒すえかわ【末川】

⇒すえかわ【末川】

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥

古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。

須恵器

ず‐えき【徒役】ヅ‥🔗⭐🔉

ず‐えき【徒役】ヅ‥

律令制で、徒ずの刑に服役すること。

すえ‐きち【末吉】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐きち【末吉】スヱ‥

おみくじで、後に吉となる運勢。

すえ‐くち【末口】スヱ‥🔗⭐🔉

すえ‐くち【末口】スヱ‥

丸太材の細い方の切り口。↔元口。

⇒すえくち‐もの【末口物】

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥🔗⭐🔉

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥

材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。

⇒すえ‐くち【末口】

広辞苑 ページ 10464。