複数辞典一括検索+![]()

![]()

つくみ【津久見】🔗⭐🔉

つくみ【津久見】

大分県南東部の市。豊後水道の津久見湾に臨む。石灰岩が豊富でセメントなどの工業が盛ん。人口2万1千。

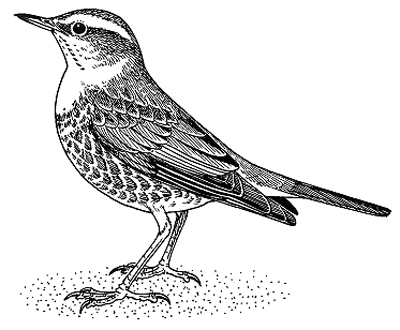

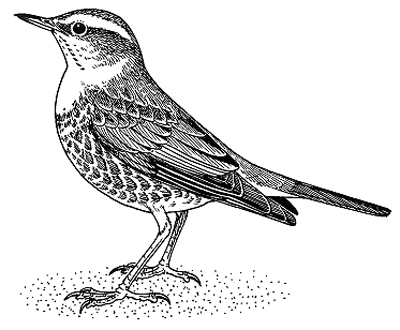

つぐみ【鶫・鶇】🔗⭐🔉

つぐみ【鶫・鶇】

スズメ目ツグミ科の鳥。背面は大体黒褐色で栗色を混じ、顔は黄白色で眼の部分に黒斑がある。シベリア中部・東部で繁殖し、秋、大群をなして日本に渡来。かつて、かすみ網で大量に捕獲、食用にされた。なお、ツグミ科の鳥は、主として林地の地表で昆虫を採食する小鳥で、全長10〜35センチメートル。世界に約300種。日本には約20種が分布。特に、そのうち全長20センチメートル以上のものをツグミと呼ぶ。アカハラ・シロハラ・アカコッコ・マミジロ・マミチャジナイ・クロツグミ・トラツグミなど。チョウマ。ツムギ。〈[季]秋〉

つぐみ

ツグミ

提供:OPO

ツグミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ツグミ

提供:OPO

ツグミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

つく・む🔗⭐🔉

つく・む

〔他下二〕

(一説に、四段)強く握る。万葉集20「堀江漕ぐ伊豆手の船の揖―・め」

つぐ・む【噤む・鉗む】🔗⭐🔉

つぐ・む【噤む・鉗む】

〔他五〕

(古くはツクムと清音)口を閉じてものを言わない。だまる。もだす。太平記4「群臣口を―・み、万人目を以てす」

つく‐め【附目】🔗⭐🔉

つく‐め【附目】

舟の櫓の腕についている、櫓綱をかけるための突起。万葉集8「妹がりとわが行く道の川にあれば―結ぶと夜そ更降くたちける」

つくも【九十九】🔗⭐🔉

つくも【九十九】

①くじゅうく。→九十九髪つくもがみ。

②〔植〕(「江浦草」と書く)フトイの異称。

⇒つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥🔗⭐🔉

つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥

岡山県笠岡市にある縄文時代後期の貝塚。大正年間の発掘で多数の人骨が出土したことで著名。

広辞苑 ページ 13122。