複数辞典一括検索+![]()

![]()

つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ🔗⭐🔉

つくば‐もんどう【筑波問答】‥ダフ

連歌書。二条良基著。1巻。1357年(延文2)以後72年(応安5)以前に成立。良基と老翁との問答体で、連歌の沿革・作法などを17項に分けて述べた書。まとまった連歌論書の最初。

⇒つくば【筑波】

つくば・る【蹲る】🔗⭐🔉

つくば・る【蹲る】

〔自五〕

しゃがみこむ。うずくまる。つくばう。

つく‐ひ【月日】🔗⭐🔉

つく‐ひ【月日】

(上代東国方言)つきひ。光陰。万葉集20「―やは過ぐは行けども母父あもししが玉の姿は忘れ為せなふも」

つぐ‐ひ【次ぐ日】🔗⭐🔉

つぐ‐ひ【次ぐ日】

明くる日。翌日。幸若舞曲、高館「―の御合戦に侍九人」

つく・ぶ【噤ぶ】🔗⭐🔉

つく・ぶ【噤ぶ】

〔他四〕

(ツクフとも)ふさぐ。閉じる。つぐむ。天武紀上「儵忽にわかに口―・ひて言ものいふこと能はず」

つく‐ぼう【突棒】‥バウ🔗⭐🔉

つく‐ほ・る🔗⭐🔉

つく‐ほ・る

〔自四〕

語義未詳。衰える意か。万葉集5「漸漸やくやくにかたち―・り」

つくま【筑摩】🔗⭐🔉

つくま【筑摩】

(チクマとも)古来、琵琶湖東端の地名。今、滋賀県米原市朝妻筑摩ちくま。筑摩神社がある。

⇒つくま‐まつり【筑摩祭】

⇒つくま‐みくりや【筑摩御厨】

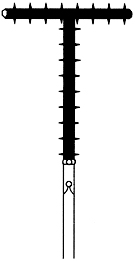

つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ🔗⭐🔉

つく‐まい【突舞・柱舞】‥マヒ

雑芸ぞうげい。庭先に船形を造り、柱を立て、舞人は雨蛙の面をかぶり、裁着たっつけをはき、竹弓を持って、柱の頂上で舞う。

つくま‐まつり【筑摩祭】🔗⭐🔉

つくま‐まつり【筑摩祭】

筑摩に鎮座する筑摩神社の祭事。古くは4月1日などに行われ、神輿に従う女性が、関係を結んだ男の数だけの鍋をかぶったというが、今は5月3日に、少女が緑の狩衣、緋の袴をつけ、張子はりこの鍋をかぶって供奉ぐぶする。鍋祭。鍋かぶり。鍋冠祭。〈[季]夏〉

⇒つくま【筑摩】

広辞苑 ページ 13121。