複数辞典一括検索+![]()

![]()

なか‐がさ【中蓋】🔗⭐🔉

なか‐がさ【中蓋】

①中椀のふた。ちゅうがさ。

②中形の盃。

なが‐がたな【長刀】🔗⭐🔉

なが‐がたな【長刀】

刀身の長い刀。

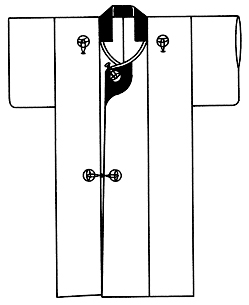

なが‐ガッパ【長合羽】🔗⭐🔉

なが‐ガッパ【長合羽】

丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。

長合羽

なか‐がみ【天一神】🔗⭐🔉

なか‐がみ【天一神】

暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」

なかがみ【中上】🔗⭐🔉

なかがみ【中上】

姓氏の一つ。

⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】

なかがみ‐けんじ【中上健次】🔗⭐🔉

なかがみ‐けんじ【中上健次】

小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)

⇒なかがみ【中上】

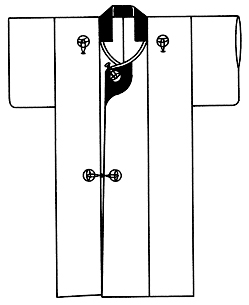

なが‐がみしも【長上下】🔗⭐🔉

なが‐がみしも【長上下】

江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下

長上下

なが‐かもじ【長髢】🔗⭐🔉

なが‐かもじ【長髢】

毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。

なかがわ【中川】‥ガハ🔗⭐🔉

なかがわ【中河】‥ガハ🔗⭐🔉

なかがわ【中河】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐よいち【中河与一】

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ🔗⭐🔉

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ

関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。

那珂川

撮影:関戸 勇

広辞苑 ページ 14525。