複数辞典一括検索+![]()

![]()

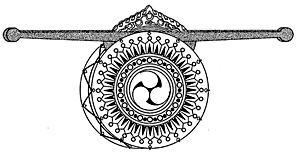

荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥🔗⭐🔉

荷鉦鼓】ニナヒシヤウ‥

雅楽の鉦鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つもの。→鉦鼓2。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐だいこ【

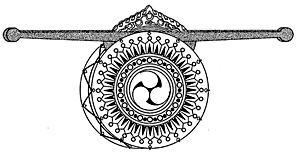

荷太鼓】ニナヒ‥🔗⭐🔉

荷太鼓】ニナヒ‥

雅楽の太鼓。道楽みちがくの際、棒で荷って歩きながら打つ小型の大太鼓だだいこ。

荷太鼓

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぢゃや【担い茶屋】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い茶屋】ニナヒ‥

茶釜や茶道具をにない歩き、客のために茶をたてて売ること。また、その商人。狂言、煎じ物「―を、橋がかりへもつてのく」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つじ【

担い旋毛】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い旋毛】ニナヒ‥

(→)「にないつむじ」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐つむじ【

担い旋毛】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い旋毛】ニナヒ‥

二つ並んである頭髪のつむじ。にないつじ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐て【

担い手】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い手】ニナヒ‥

①物をかつぐ人。

②中心となって物事をすすめる人。ささえ手。「生計の―」「新生国家の―」

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ばね【

担い発条】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い発条】ニナヒ‥

鉄道車両・自動車などにおいて、車体を支えるために用いるばね。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶみ【

荷文】ニナヒ‥🔗⭐🔉

荷文】ニナヒ‥

狂言。(→)「文荷ふみにない」に同じ。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぶろ【

担い風呂】ニナヒ‥🔗⭐🔉

担い風呂】ニナヒ‥

元禄(1688〜1704)の頃、方々へにない歩き、料金を取って入浴させた風呂。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐ぼう【

担い棒】ニナヒバウ🔗⭐🔉

担い棒】ニナヒバウ

物をになう棒。てんびんぼう。

⇒にない【担い・荷い】

にない‐もの【

荷い物】ニナヒ‥🔗⭐🔉

荷い物】ニナヒ‥

祭礼で、二人でかついで見せ歩く物。

⇒にない【担い・荷い】

にな‐いろ【

蜷色】🔗⭐🔉

蜷色】

①襲かさねの色目。表は黄、裏は青。

②青黒い染色。

に‐な・う【

広辞苑 ページ 15005。