複数辞典一括検索+![]()

![]()

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥🔗⭐🔉

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥

中国から伝来し、日本で古くから行われている装丁方法による本。巻子本かんすぼん・折本・冊子本(明朝綴じ・大和綴じなど)がある。和綴じ本。

⇒わ‐そう【和装】

わ‐ぞく【和俗】🔗⭐🔉

わ‐ぞく【和俗】

日本の風俗。

わ‐ぞく【我俗・和俗】🔗⭐🔉

わ‐ぞく【我俗・和俗】

俗人に対して、親しみ、または軽んじて呼ぶ語。源平盛衰記36「抑そもそも―は平家伺候の家人か」

わた【海】🔗⭐🔉

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた【腸】🔗⭐🔉

わた【腸】

動物の内臓。はらわた。万葉集5「蜷みなの―か黒き髪に」

わた【綿・棉・草綿】🔗⭐🔉

わた【綿・棉・草綿】

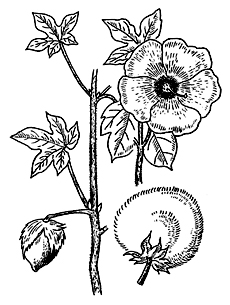

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

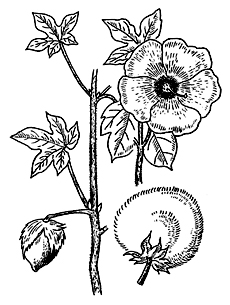

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

広辞苑 ページ 21174。