複数辞典一括検索+![]()

![]()

かたとき‐へんじ【片時片時】🔗⭐🔉

かたとき‐へんじ【片時片時】

「かたとき」を強めていう語。暫時。

⇒かた‐とき【片時】

かた‐どまり【片泊り】🔗⭐🔉

かた‐どまり【片泊り】

(→)「かたはたご」に同じ。

かた‐どり【肩取】🔗⭐🔉

かた‐どり【肩取】

肩取縅おどしの略。

⇒かたどり‐おどし【肩取縅】

かたどり‐おどし【肩取縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

かたどり‐おどし【肩取縅】‥ヲドシ

鎧よろいの袖の肩に当たる一の板・二の板、胴の前後の立挙たてあげの部分を、それ以外の部分と別の色でおどした様式の称。黒革縅で肩だけを赤縅にした黒革肩赤縅の類。

⇒かた‐どり【肩取】

かた‐ど・る【象る・模る】🔗⭐🔉

かた‐ど・る【象る・模る】

〔自五〕

(「形取る」の意)

①物の形を写しとる。まねる。似せる。紫式部日記「裳は海浦かいぶを織りて、大海のすりめに―・れり」。「数字を―・ったビスケット」

②形のないものをなにかの形にうつしかえる。象徴する。浮世物語「黒白三十の石を三十日に―・れり」

かた‐ど・る【方取る】🔗⭐🔉

かた‐ど・る【方取る】

〔自四〕

その方にばかり心が向く。栄華物語疑「学問に―・れるをば」

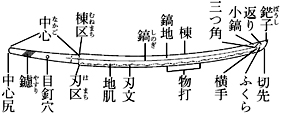

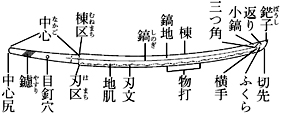

かた‐な【刀】🔗⭐🔉

かた‐な【刀】

(ナは刃の古語。片方の刃の意)

①刀身が短い片刃の刃物。垂仁紀「いましが袍ころもの中の―は何する―ぞ」↔剣。

②太刀の小さいもの。こしがたな。佩刀。平家物語9「腰の―を抜き、鎧の草摺ひきあげて、柄もこぶしも通れ通れと」

③小さい刃物。きれもの。

④脇差に添えておびる大刀。大小の大の方。

刀

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

⇒かたな‐かけ【刀掛け】

⇒かたな‐かじ【刀鍛冶】

⇒かたな‐がり【刀狩】

⇒かたな‐きず【刀疵】

⇒かたな‐さし【刀差し】

⇒かたな‐ざんまい【刀三昧】

⇒かたな‐だま【刀玉】

⇒かたな‐と【刀砥】

⇒かたな‐とぎ【刀磨ぎ】

⇒かたな‐の‐はわたり【刀の刃渡り】

⇒かたな‐ばや【刀早】

⇒かたな‐びき【刀引き】

⇒かたな‐め【刀目】

⇒かたな‐めい【刀銘】

⇒かたな‐めきき【刀目利き】

⇒かたな‐もち【刀持ち】

⇒かたな‐よごし【刀汚し】

⇒刀折れ矢尽きる

⇒刀にかけて

広辞苑 ページ 3825。