複数辞典一括検索+![]()

![]()

きみ‐がり【君許】🔗⭐🔉

きみ‐けいせい【君傾城】🔗⭐🔉

きみ‐けいせい【君傾城】

(君と傾城と同義の語を重ねたもの)遊女。

きみ‐ざね【君ざね】🔗⭐🔉

きみ‐ざね【君ざね】

(ザネは接尾語)本妻。大和物語「我が―と頼むいかにぞ」

きみ‐さま【君様】🔗⭐🔉

きみ‐さま【君様】

①相手を敬っていう語。あなたさま。竹斎「―は当世はやる藪医師、人を殺しやる」

②男女が互いにその恋人を親しんでいう語。かのさま。かたさま。松の葉1「まだ夜は夜中よ、しげれとんと―」

③遊女を敬っていう語。好色一代男3「今や今やと待つほどに―の足音して」

きみさわ‐がた【君沢形】‥サハ‥🔗⭐🔉

きみさわ‐がた【君沢形】‥サハ‥

幕末、ロシア使節プチャーチンが伊豆国君沢郡戸田へだ村でスクーナー型帆船を建造して帰国した後、幕府が同地の船大工に造らせた同型帆船。1857年(安政4)に竣工。

き‐みじか【気短】🔗⭐🔉

き‐みじか【気短】

気の短いこと。せっかちで、ゆっくり待てないこと。「―な人」↔気長

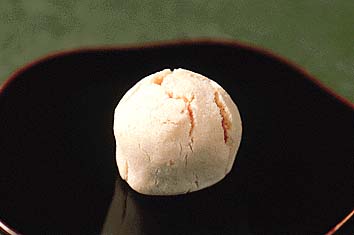

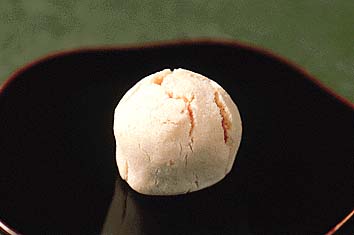

きみ‐しぐれ【黄身時雨】🔗⭐🔉

きみ‐しぐれ【黄身時雨】

白餡しろあんに卵黄と砂糖とを加えてねり、微塵粉みじんこをまぜ、蒸した菓子。

黄身時雨

撮影:関戸 勇

広辞苑 ページ 4952。