複数辞典一括検索+![]()

![]()

ごう‐ちょう【郷長】ガウチヤウ🔗⭐🔉

ごう‐ちょう【郷長】ガウチヤウ

律令時代、郡司の下にあって、1郷の戸口の監督、農業の奨励、非違の禁察、賦役の催促などをつかさどった地方官。717年(養老1)の郷里制施行前の里長に相当。さとおさ。

ごう‐ちょう【郷帳】ガウチヤウ🔗⭐🔉

ごう‐ちょう【郷帳】ガウチヤウ

①(→)取箇郷帳とりかごうちょうに同じ。

②江戸幕府が国郡ごとに村名・村高を記した帳簿。「天保―」→御前帳ごぜんちょう

こうちょう‐えき【高張液】カウチヤウ‥🔗⭐🔉

こうちょう‐えき【高張液】カウチヤウ‥

特に生体組織や細胞内液にとって高張である液体。この液に浸すと内部の水を奪われるため、動物細胞は収縮、植物細胞は原形質分離をおこす。

⇒こう‐ちょう【高張】

こうちょう‐かい【公聴会】‥チヤウクワイ🔗⭐🔉

こうちょう‐かい【公聴会】‥チヤウクワイ

国または地方公共団体の機関において、一般的関心および目的を有する重要な議案について利害関係者・学識経験者などから意見を聴く制度。

こうちょう‐し【貢調使】‥テウ‥🔗⭐🔉

こうちょう‐し【貢調使】‥テウ‥

四度使しどのつかいの一つ。古代、諸国の調・庸などの額を記した調帳を調・庸とともに京に運んで納入する使い。調使。調庸使。調帳使。

⇒こう‐ちょう【貢調】

こう‐ちょうし【皇長子】クワウチヤウ‥🔗⭐🔉

こう‐ちょうし【皇長子】クワウチヤウ‥

天皇の長子。

こうちょう‐じゅうにせん【皇朝十二銭】クワウテウジフ‥🔗⭐🔉

こうちょう‐じゅうにせん【皇朝十二銭】クワウテウジフ‥

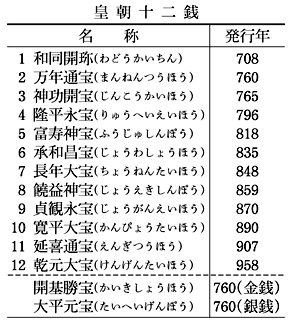

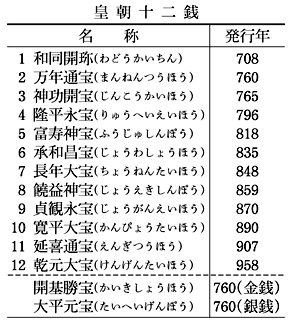

奈良時代から平安時代にかけて日本で鋳造した12種の銭貨。円形・方孔の銅銭。和同開珎には銀銭もある。本朝十二銭。

皇朝十二銭(表)

⇒こう‐ちょう【皇朝】

⇒こう‐ちょう【皇朝】

⇒こう‐ちょう【皇朝】

⇒こう‐ちょう【皇朝】

こうちょうしりゃく【皇朝史略】クワウテウ‥🔗⭐🔉

こうちょうしりゃく【皇朝史略】クワウテウ‥

神武天皇から後小松天皇までの漢文体の史書。青山延于のぶゆき著。正編12巻、続編5巻。正編は1823年(文政6)成稿、26年刊。「大日本史」を簡略にしたもの。

広辞苑 ページ 6725。