複数辞典一括検索+![]()

![]()

コギト‐エルゴ‐スム【cogito, ergo sum ラテン】🔗⭐🔉

コギト‐エルゴ‐スム【cogito, ergo sum ラテン】

〔哲〕デカルトが「方法序説」でのべた言葉。「私は考える、ゆえに私はある」の意で、彼はあらゆることを懐疑したあげく、意識の内容は疑いえても、意識する私の存在は疑いえないという結論に到達し、これを第一原理とし、確実な認識の出発点とした。

ご‐きない【五畿内】🔗⭐🔉

ご‐きない【五畿内】

「畿内」参照。

こ‐ぎぬ【小衣】🔗⭐🔉

こ‐ぎぬ【小衣】

半袖または袖無しの短い仕事着。

こぎ‐ぬ・ける【漕ぎ抜ける】🔗⭐🔉

こぎ‐ぬ・ける【漕ぎ抜ける】

〔自下一〕

困難などを、通り抜ける。切り抜ける。

こぎ‐の‐こ【胡鬼の子】🔗⭐🔉

こぎ‐の‐こ【胡鬼の子】

①羽子。羽根。胡鬼。「黙れ子供羽を抜いてやらうに、―にせいやれ」(狂言歌謡)

②ツクバネの木。また、その実。〈[季]秋〉

ごき‐の‐み【御器の実】🔗⭐🔉

ごき‐の‐み【御器の実】

(御器の中に入れる実の意)飯。また、飯のたね。生活の手段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「海道筋の―をぶちあげ」

こきば‐く【幾許く】🔗⭐🔉

こきば‐く【幾許く】

〔副〕

甚だしく。たいそう。万葉集20「―もゆたけきかも」

こき‐ばし【扱き箸】🔗⭐🔉

こき‐ばし【扱き箸】

50センチメートル前後の丸竹2本または割り竹の一端を括って、2本の間に稲の穂を挟んで扱く具。稲扱箸いねこばし。こいばし。→千歯せんば

こぎ‐は・つ【漕ぎ泊つ】🔗⭐🔉

こぎ‐は・つ【漕ぎ泊つ】

〔自下二〕

漕ぎ着いて碇泊する。万葉集3「わが船は比良の湊に―・てむ」

こ‐きび【小気味】🔗⭐🔉

こ‐きび【小気味】

コキミの訛。

ごき‐ひき【御器挽き】🔗⭐🔉

ごき‐ひき【御器挽き】

木地屋の別名。御器師ごきしとも。

こ‐きぶつ【古器物】🔗⭐🔉

こ‐きぶつ【古器物】

ふるい器物。古器。

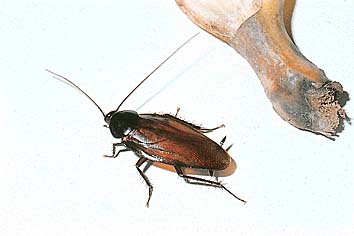

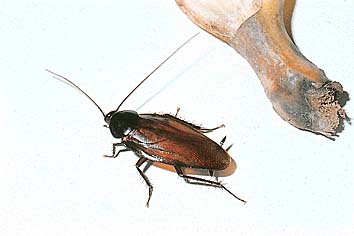

ごきぶり【蜚蠊】🔗⭐🔉

ごきぶり【蜚蠊】

(御器ごき噛かぶりの転)ゴキブリ目ゴキブリ科の昆虫の総称。体は甚だしく扁平で幅が広く楕円形。多くは褐色や黒褐色で、油に浸ったような光沢がある。家住性のものは人間や荷物などの移動に伴って広く伝播し、台所などで食品を害するほか、伝染病を媒介する。ワモンゴキブリ、チャバネゴキブリなど。アブラムシ。古名、あくたむし・つのむし。〈[季]夏〉

クロゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

チャバネゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

ワモンゴキブリ

撮影:海野和男

広辞苑 ページ 6919。