複数辞典一括検索+![]()

![]()

うちわ【団扇】ウチハ🔗⭐🔉

うちわ【団扇】ウチハ

(打羽の意)

①細い竹を骨とし、紙または絹を張って柄をつけた、あおいで風を起こす道具。多くは円形。〈[季]夏〉。「―であおぐ」

②軍配団扇ぐんばいうちわの略。

③1をかたどった紋所の名。一つ団扇・三つ団扇・団扇梅鉢などがある。

⇒うちわ‐えび【団扇海老】

⇒うちわ‐サボテン【団扇サボテン】

⇒うちわ・す【団扇す】

⇒うちわ‐だいこ【団扇太鼓】

うち‐わ【内輪・内曲】🔗⭐🔉

うち‐わ【内輪・内曲】

①他人(外部の者)をまじえないこと。家内。一家親族。「―の者だけの集まり」

②他人に示さないこと。内密。「―話」

③ひかえめにすること。出過ぎないこと。「―に見積もる」

④爪先が内方へ向いていること。

⇒うちわ‐げんか【内輪喧嘩】

⇒うちわ‐もめ【内輪揉め】

⇒うちわ‐われ【内輪割れ】

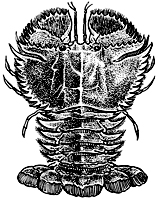

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥🔗⭐🔉

うちわ‐えび【団扇海老】ウチハ‥

セミエビ科のエビ。体は扁平で横に広く、一見、団扇状。全体が濃い紫褐色。体長15センチメートル。深さ約100メートルまでの泥底に生息、房総半島から南太平洋に分布。食用。近縁種に甲の側縁の歯が大きいオオバ‐ウチワエビがいる。

うちわえび

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

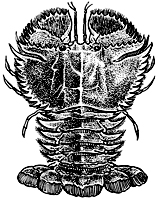

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

⇒うちわ【団扇】

⇒うちわ【団扇】

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

ウチワエビ

提供:東京動物園協会

⇒うちわ【団扇】

⇒うちわ【団扇】

うち‐わく【内枠】🔗⭐🔉

うち‐わく【内枠】

①内側の枠。特に、競馬の枠順にいう。↔外枠。

②割り当てられた範囲内。

うち‐わけ【内分け】🔗⭐🔉

うち‐わけ【内分け】

近世、本家が所持する石高の一部を跡取り以外の子弟に与えながら、領主へは本家が所持するものとして、年貢・諸役のすべてを負担すること。

うち‐わけ【内訳】🔗⭐🔉

うち‐わけ【内訳】

金銭・物品の総高に対し、その内容を小分けにして品名・数量などを示すこと。「支出の―」

うち‐わけ【打分け】🔗⭐🔉

うち‐わけ【打分け】

囲碁で、勝敗が同数で優劣が決まらないこと。

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ🔗⭐🔉

うちわ‐げんか【内輪喧嘩】‥クワ

(→)「うちわもめ」に同じ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥🔗⭐🔉

うちわ・す【団扇す】ウチハ‥

〔他サ変〕

うちわをつかう。うちわであおぐ。能因本枕草子前の木立高う庭広き家の「うしろにゐて―・するもあり」

⇒うちわ【団扇】

うち‐わた【打綿】🔗⭐🔉

うち‐わた【打綿】

綿弓で打った綿。特に、古綿を打ちかえしたもの。

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥🔗⭐🔉

うちわ‐だいこ【団扇太鼓】ウチハ‥

一枚革を円く張り、柄をつけた太鼓。日蓮宗で用いる。

⇒うちわ【団扇】

うち‐わたし【内渡し】🔗⭐🔉

うち‐わたし【内渡し】

支払うべき金額の一部分を払い渡すこと。また、その金。

うち‐わたし【打ち渡し】🔗⭐🔉

うち‐わたし【打ち渡し】

⇒うちわたす3

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

うちわたし‐じょう【打渡状】‥ジヤウ

中世、土地の処分に関して、幕府の遵行状じゅんぎょうじょう・施行状せぎょうじょうを受けた守護代・代官などの遵行使が現地(下地したじ)を権利者に引き渡す時に出す文書。

うち‐わた・す【打ち渡す】🔗⭐🔉

うち‐わた・す【打ち渡す】

〔他四〕

①「渡す」を強めていう語。万葉集4「佐保の川門かわとの清き瀬を馬―・しいつか通はむ」

②見渡す。万葉集4「―・す竹田の原に鳴く鶴たずの」

③(連用形を副詞的に用いて)おしなべて。総じて。源氏物語宿木「―・し世にゆるしなき関川を」

うち‐わたり【内辺】🔗⭐🔉

うち‐わたり【内辺】

内裏だいり。宮中。大内。源氏物語賢木「年もかはりぬれば、―花やかに」

うちわ‐もめ【内輪揉め】🔗⭐🔉

うちわ‐もめ【内輪揉め】

家内の争い。味方同士の紛争。内輪喧嘩。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

うち‐わり【内割】🔗⭐🔉

うち‐わり【内割】

①内べりによって減じた分量。

②歩合高の元高に対する比。↔外割

うち‐わりびき【内割引】🔗⭐🔉

うち‐わりびき【内割引】

(→)銀行割引に同じ。

うち‐わ・る【打ち割る】🔗⭐🔉

うち‐わ・る【打ち割る】

〔他五〕

①たたき割る。

②打ち明ける。「―・って話せば」「腹を―・った話合い」

うちわ‐われ【内輪割れ】🔗⭐🔉

うちわ‐われ【内輪割れ】

内輪もめの結果、今までの仲がこわれること。仲間割れ。

⇒うち‐わ【内輪・内曲】

○家を空けるうちをあける

外出して家にいない。

⇒うち【内】

○内を外にするうちをそとにする

(遊蕩などで)出歩いていて、家にいることが少ないことにいう。

⇒うち【内】

○内を出違ううちをでちがう

訪れてくる人を避けるため、入れ違いに家を出る。

⇒うち【内】

広辞苑に「うちわ」で始まるの検索結果 1-23。