複数辞典一括検索+![]()

![]()

じょう【上】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【上】ジヤウ

(呉音。漢音はショウ)

①高い方。うえ。また、おもて。表面。

②すぐれていること。よいこと。「―の成績」

③順序が先であること。「巻の―」

④さしあげること。たてまつること。また、進物の包み紙などに、たてまつる意で書く語。源氏物語橋姫「この袋を見給へば…―といふ文字をうへに書きたり」

⑤(接尾語的に)「…の上で」「…に関して」の意を表す。「教育―」

⑥漢字の四声しせいの一つ。上声じょうしょう。

⑦上野国こうずけのくにの略。

じょう【丈】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【丈】ヂヤウ

①長さの単位。

㋐尺の10倍。約3メートル。「―六仏」

㋑周尺で、約1.7メートル。成人男子の身長。

㋒⇒つえ(杖)3。

②年長者への敬称。

③(「尉」「掾」「丞」等が起源で、江戸中期以後「丈」の字を当てた)歌舞伎俳優の芸名の下に添える敬称。明和・安永ごろより慣行。「市川団十郎―」

じょう【冗】🔗⭐🔉

じょう【冗】

むだなこと。余計なこと。「煩を除き―を去る」

じょう【条】デウ🔗⭐🔉

じょう【杖】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【杖】ヂヤウ

①つえ。つえつくこと。

②(地積の単位)

⇒つえ(杖)3。

③律の五刑の一つ。罪人をむちで打つもの。刑具は笞ちと同じだが、60回から100回まで10回ごとの5等級とする。徒ずより軽く、笞より重い。杖刑。杖罪。

じょう【状】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【状】ジヤウ

①すがた。ありさま。

②事情を具して上申する書。陳述書。手紙。

じょう【定】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【定】ヂヤウ

(呉音)

①さだめること。さだまること。さだめ。正法眼蔵随聞記6「死去―なり」

②まちがいないこと。たしか。真実。本当。狂言、佐渡狐「狐は有るが―か無いが―か」。「案の―」

③範囲。程度。かぎり。平家物語5「文覚がはたらくところの―を拷してけり」

④(逆接の関係を示して)…するものの。…であっても。平家物語11「小兵といふ―、十二束三ぶせ、弓はつよし」→条じょう5。

⑤(きまった法式の意から)「その通り」「その様子」などの意を表す。今昔物語集19「此の―に念仏を申さば」。宇治拾遺物語14「この御心の―にては」

⑥(→)「さぐり(探)」3に同じ。

⑦〔仏〕(梵語samādhi; dhyānaの訳語)心を一つの対象に集中して安定させること。心の散乱を静めた瞑想の境地。禅定。三昧。

⑧評定ひょうじょう。愚管抄4「御前にて―のありけるに」

じょう【帖】デフ🔗⭐🔉

じょう【帖】デフ

(慣用音。漢音はチョウ)

①折り手本。折本。帳面。

②法帖ほうじょうの略。

③㋐折本や帳面を数える語。

㋑幕2張を一まとめとして数える語。

㋒屏風・楯などを数える語。

㋓紙・海苔などの一定の枚数を一まとめにして数える語。美濃紙は48枚、半紙は20枚、海苔は10枚を1帖とする。

㋔雅楽の各楽章を構成する小曲を数える語。無名抄「五―まで――をきれぎれに舞ひ終りて後、破を舞ふ」

じょう【乗】🔗⭐🔉

じょう【乗】

①車を数える語。

②〔仏〕衆生しゅじょうを悟りの彼岸に運ぶための道・手立てをのりものにたとえた語。仏の教えのこと。

③かけざん。「4の自―」

じょう【城】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【城】ジヤウ

(呉音。漢音はセイ)

①(中国では、壁で囲んだ都市の意)しろ。承久記「寄手は乱れ入る、―の中は小勢なり」

②山城国やましろのくにの略。

じょう【城】ジヤウ(姓氏)🔗⭐🔉

じょう【城】ジヤウ

姓氏の一つ。平安末・鎌倉初期の越後の豪族。平姓。源平争乱時に資永( 〜1181)が平氏方にくみしたがまもなく源氏に屈服。資永の弟長茂( 〜1201)は頼朝死後、1201年(建仁1)源氏打倒をはかり、敗れて吉野で討ち取られた。

じょう【尉】🔗⭐🔉

じょう【常】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【常】ジヤウ

①つね。ふだん。

②常陸国ひたちのくにの略。「―磐」

じょう【情】ジヤウ🔗⭐🔉

じょう【場】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【場】ヂヤウ

あることが行われるところ。ば。

じょう【掾】🔗⭐🔉

じょう【掾】

①「判官じょう」参照。

②㋐中世以後、町人・職人など地下じげの者に与えられた称。虎屋近江掾の類。

㋑江戸時代以後、主として浄瑠璃の太夫の芸名に国名とともに与えられた称。竹本筑後掾の類。大掾・掾・少掾の3階級がある。

じょう【畳】デフ🔗⭐🔉

じょう【畳】デフ

たたみ。たたみを数える語。「千―敷」

じょう【諚】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【諚】ヂヤウ

主君・貴人のいいつけ。おおせ。命令。平家物語9「御―まことに忝なう候」

じょう【嬢】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【嬢】ヂヤウ

①母親。正法眼蔵礼拝得髄「―とは母といふなり」

②未婚の女子。むすめ。息女。「お―さん」

③未婚の女子の氏名に添える敬称。また女芸人などの名にも添える。

じょう【錠】ヂヤウ🔗⭐🔉

じょう【錠】ヂヤウ

①(「鎖」とも書く)扉などに取り付けてしまりとする金具。鍵を用いて開閉する。源氏物語槿「―のいたく錆びにければ」

②粒状の薬。丸薬。また、その粒を数える語。「1回2―」

⇒錠をおろす

じょう【判官】🔗⭐🔉

じょう【判官】

(「丞」の音から)律令制の四等官しとうかんの第3位。次官すけの下、主典さかんの上に位する。事務上の過誤の摘発、公文書の審査、宿直の割当てなどを担当。官司によって文字を異にし、神祇官では「祐」、太政官では「少納言」「弁」、省では「丞」、弾正台では「忠」、使では「判官」、職・坊では「進」、寮では「允」、司では「佑」、近衛府では「将監」、衛門府・兵衛府・検非違使などでは「尉」、内侍司では「掌侍」、大宰府では「監」、鎮守府では「軍監」、国では「掾」(大国では大少の別あり)、郡では「主政」と記す。検非違使の尉は単に判官ともいう。→四等官(表)

じょう‐あい【情合】ジヤウアヒ🔗⭐🔉

じょう‐あい【情合】ジヤウアヒ

①人情のぐあい。

②互いの情意が一致すること。

じょう‐あい【情愛】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐あい【情愛】ジヤウ‥

なさけ。いつくしみ。愛情。「親子の―」「こまやかな―」

じょうあん【承安】🔗⭐🔉

じょうあん【承安】

(ショウアンとも)[書経]平安末期、高倉天皇朝の年号。嘉応3年4月21日(1171年5月27日)改元、承安5年7月28日(1175年8月16日)安元に改元。

じょう‐い【上衣】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【上衣】ジヤウ‥

うわぎ。

じょう‐い【上位】ジヤウヰ🔗⭐🔉

じょう‐い【上位】ジヤウヰ

上のくらい。高い地位・順位。↔下位。

⇒じょうい‐がいねん【上位概念】

⇒じょうい‐しぼう【上位子房】

じょう‐い【上医】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【上医】ジヤウ‥

診断や技術のすぐれた医者。

⇒上医は国を医す

じょう‐い【上意】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【上意】ジヤウ‥

①君のおぼしめし。主君の命令。

②特に、江戸時代の将軍の命令。

③上位の者の意向。

⇒じょうい‐うち【上意討】

⇒じょうい‐かたつ【上意下達】

じょう‐い【浄衣】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【浄衣】ジヤウ‥

⇒じょうえ

じょう‐い【常衣】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【常衣】ジヤウ‥

ふだんぎ。

じょう‐い【常居】ジヤウヰ🔗⭐🔉

じょう‐い【常居】ジヤウヰ

家人の平常の居室。褻居けい。

じょう‐い【情意】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【情意】ジヤウ‥

感情と意志。こころもち。「―投合」

じょう‐い【諚意】ヂヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【諚意】ヂヤウ‥

おおせの趣旨。浄瑠璃、吉野忠信「―を返すは恐れ多く候へども」

じょう‐い【攘夷】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐い【攘夷】ジヤウ‥

外夷をうちはらうこと。「尊王―」

⇒じょうい‐ろん【攘夷論】

じょう‐い【譲位】ジヤウヰ🔗⭐🔉

じょう‐い【譲位】ジヤウヰ

君主が位を譲ること。譲国。

じょうい‐うち【上意討】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうい‐うち【上意討】ジヤウ‥

主君の命を受けて、罪人を討つこと。

⇒じょう‐い【上意】

じょうい‐がいねん【上位概念】ジヤウヰ‥🔗⭐🔉

じょうい‐がいねん【上位概念】ジヤウヰ‥

概念が外延に関して含み含まれる関係にあるとき、含む方の概念。例えば、動物は人間に対して上位概念である。↔下位概念。

⇒じょう‐い【上位】

じょうい‐かたつ【上意下達】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうい‐かたつ【上意下達】ジヤウ‥

上の者の意志や命令を下位の者に通じさせること。↔下意上達

⇒じょう‐い【上意】

じょう‐いき【浄域】ジヤウヰキ🔗⭐🔉

じょう‐いき【浄域】ジヤウヰキ

①極楽浄土。浄土。

②社寺の境内または霊地。東関紀行「心を―の雲の外にすませる」

じょうい‐しぼう【上位子房】ジヤウヰ‥バウ🔗⭐🔉

じょうい‐しぼう【上位子房】ジヤウヰ‥バウ

子房が花床の中央最上部にあり、花の諸器官はそれより低部にあるもの。↔下位子房

⇒じょう‐い【上位】

○上医は国を医すじょういはくにをいやす🔗⭐🔉

○上医は国を医すじょういはくにをいやす

[国語晋語8]すぐれた医者は国の疾病である戦乱や弊風を治め除くもので、個人の病気をなおすのはその次であるということ。

⇒じょう‐い【上医】

じょうい‐ろん【攘夷論】ジヤウ‥

幕末に台頭した、外国を排撃し鎖国を主張する議論。儒教の中華思想に由来し、尊王論と合流した尊王攘夷論として大きな力をふるった。

⇒じょう‐い【攘夷】

じょうい‐ろん【攘夷論】ジヤウ‥🔗⭐🔉

じょうい‐ろん【攘夷論】ジヤウ‥

幕末に台頭した、外国を排撃し鎖国を主張する議論。儒教の中華思想に由来し、尊王論と合流した尊王攘夷論として大きな力をふるった。

⇒じょう‐い【攘夷】

○小異を捨てて大同につくしょういをすててだいどうにつく

意見の少しぐらいの違いはあっても、大勢が一致できる意見に従う。

⇒しょう‐い【小異】

じょう‐いん【上院】ジヤウヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【上院】ジヤウヰン

二院制度の国会で、公選になる他の一院に対して、主に貴族・官選議員などで組織する議院。明治憲法下の貴族院の類。アメリカ合衆国などの連邦では各州代表により組織。第二院。↔下院かいん

じょう‐いん【冗員】‥ヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【冗員】‥ヰン

むだで、ありあまった人員。

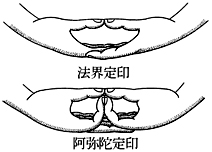

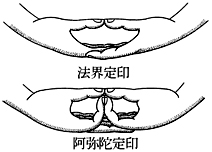

じょう‐いん【定印】ヂヤウ‥🔗⭐🔉

じょう‐いん【定印】ヂヤウ‥

〔仏〕禅定ぜんじょうに入っていることを示す印契いんげい。法界定印・阿弥陀定印など。

定印

じょう‐いん【乗員】‥ヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【乗員】‥ヰン

船・列車・航空機などに乗って勤務している者。乗務員。

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【浄院】ジヤウヰン

てら。仏寺。

じょう‐いん【剰員】‥ヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【剰員】‥ヰン

余分の人員。あまった人員。「―の整理」

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【常員】ジヤウヰン

平常の人員。

じょう‐いん【畳韻】デフヰン🔗⭐🔉

じょう‐いん【畳韻】デフヰン

同じ韻字を二字重ねること。「艱難」「滅裂」の類。

広辞苑に「じょう」で始まるの検索結果 1-51。もっと読み込む