複数辞典一括検索+![]()

![]()

すす【煤】🔗⭐🔉

すす【煤】

①煙に含まれて立ち上る炭素粒。また、それが屋内などに灰と共に残ったもの。たきぼこり。〈倭名類聚鈔12〉

②「すすはき」の略。

③「すすいろ」の略。

す・す【煤す】🔗⭐🔉

す・す【煤す】

〔自四〕

すすける。古びる。万葉集11「なには人葦火焚たく屋の―・してあれど」

す‐す【為為】🔗⭐🔉

す‐す【為為】

(サ変動詞スの終止形を重ねた語)しつつ。しながら。万葉集14「梓弓末に玉纏まきかく―そ寝なな成りにし将来おくを兼ぬ兼ぬ」

すす‐いろ【煤色】🔗⭐🔉

すす‐いろ【煤色】

煤の色。淡い黒色。

すす‐おさめ【煤納め】‥ヲサメ🔗⭐🔉

すす‐おさめ【煤納め】‥ヲサメ

歳末のすすはき。

すす‐おとこ【煤男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

すす‐おとこ【煤男】‥ヲトコ

暮の煤払いの日に用いる、竹竿の先に藁を結わえたもの。使用後、戸外に立てておく習俗がある。地方により、煤梵天・煤さ竹・煤掃男・掃男などと呼ぶ。

すすき【薄・芒】🔗⭐🔉

すすき【薄・芒】

①むらがって生える草の総称。万葉集7「妹等がりわが行く道のしの―」

②イネ科の多年草。土手・荒地などにしばしば大群落を作る。毎年、宿根から新芽を生じ、高さ2メートルに達する。秋、花穂は十数枝を分かち、黄褐色を呈する。小穂の下部に絹糸様の白毛がある。「尾花」と称し、秋の七草の一つ。茎葉は屋根を葺くのに用いる。シマススキなど、観賞用の園芸品種もある。袖振草。〈[季]秋〉。万葉集10「さ男鹿の入野の―初尾花」

すすき

ススキ

撮影:関戸 勇

ススキ

撮影:関戸 勇

ススキ(花)

撮影:関戸 勇

ススキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒すすき‐の‐き【薄の木】

⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】

⇒すすき‐みみずく【薄木

⇒すすき‐の‐き【薄の木】

⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】

⇒すすき‐みみずく【薄木 】

⇒薄の穂にも怖じる

】

⇒薄の穂にも怖じる

ススキ

撮影:関戸 勇

ススキ

撮影:関戸 勇

ススキ(花)

撮影:関戸 勇

ススキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒すすき‐の‐き【薄の木】

⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】

⇒すすき‐みみずく【薄木

⇒すすき‐の‐き【薄の木】

⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】

⇒すすき‐みみずく【薄木 】

⇒薄の穂にも怖じる

】

⇒薄の穂にも怖じる

すすぎ【濯ぎ】🔗⭐🔉

すすぎ【濯ぎ】

①すすぐこと。「―が足りない」

②足を洗うこと。また、そのための水または湯。

⇒すすぎ‐せんたく【濯ぎ洗濯】

すすぎ‐せんたく【濯ぎ洗濯】🔗⭐🔉

すすぎ‐せんたく【濯ぎ洗濯】

洗濯をすること。

⇒すすぎ【濯ぎ】

すすぎ‐そろ・う【濯ぎ汰ふ】‥ソロフ🔗⭐🔉

すすぎ‐そろ・う【濯ぎ汰ふ】‥ソロフ

〔他下二〕

えりぬく。えりすぐる。選抜する。源平盛衰記20「家の子も郎等も―・へたる者の」

すすきだ【薄田】🔗⭐🔉

すすきだ【薄田】

姓氏の一つ。

⇒すすきだ‐きゅうきん【薄田泣菫】

⇒すすきだ‐けんじ【薄田研二】

すすきだ‐けんじ【薄田研二】🔗⭐🔉

すすきだ‐けんじ【薄田研二】

新劇俳優。本名、高山徳右衛門。福岡県生れ。築地小劇場・新築地劇団・東京芸術座などに参加。映画でも活躍。(1898〜1972)

⇒すすきだ【薄田】

すすきの【薄野】🔗⭐🔉

すすきの【薄野】

札幌市中央区にある歓楽街の名。

すすき‐の‐き【薄の木】🔗⭐🔉

○薄の穂にも怖じるすすきのほにもおじる🔗⭐🔉

○薄の穂にも怖じるすすきのほにもおじる

心が落ち着かず、わずかな事にもおじけ恐れるさま。「落武者は―」

⇒すすき【薄・芒】

すすき‐の‐まる【薄の丸】

紋所の名。薄を輪わとして穂と葉を内側に描いたもの。

⇒すすき【薄・芒】

すずき‐はるのぶ【鈴木春信】

江戸中期の浮世絵師。江戸の人。絵暦えごよみの制作を契機に多色刷木版画の技術を開発、錦絵を完成。見立ての趣向をきかせた抒情的な美人画に独自の境地を開く。(1725〜1770)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐ぶんじ【鈴木文治】‥ヂ

労働運動家。宮城県生れ。東大卒業後、友愛会(のち日本労働総同盟)を創立、労働組合運動に尽力。社会民衆党代議士。(1885〜1946)

⇒すずき【鈴木】

すずきぼうちょう【鱸庖丁】‥バウチヤウ

狂言。伯父に鯉をおくる約束をした甥が、鯉は獺うそが食ったといってだます。伯父はその仕返しに、甥に鱸を馳走するといって料理の話を長々とした末、鱸は北条(「庖丁」の音通、虚言の意)が食ったという。

すずき‐ぼくし【鈴木牧之】

江戸後期の文人。越後の人。本名、儀三治。牧之は俳号。著「北越雪譜」など。(1770〜1842)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐まさひさ【鈴木正久】

日本基督教団牧師。千葉県生れ。バルト研究を推進。1967年、「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」を教団議長名で発表、戦争責任を認めた。(1912〜1969)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐みえきち【鈴木三重吉】‥ミヘ‥

作家。広島県生れ。東大英文科出身で夏目漱石門下。短編「千鳥」により文壇に出た。ほかに「小鳥の巣」「桑の実」など、抒情的傾向が強い。のち童話作家として活動、雑誌「赤い鳥」を創刊して児童文学に貢献。(1882〜1936)

鈴木三重吉

提供:岩波書店

⇒すずき【鈴木】

すすき‐みみずく【薄木

⇒すずき【鈴木】

すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ

政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)

鈴木茂三郎

撮影:田村 茂

】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ

政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)

鈴木茂三郎

撮影:田村 茂

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もんど【鈴木主水】

江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐よねわか【寿々木米若】

浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】

〔他五〕

(古くは清音)

①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」

②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」

③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」

④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」

すず‐くしろ【鈴釧】

銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。

すず‐ぐち【鈴口】

①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。

②亀頭の異称。

すず‐くら【篶倉】

篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」

ずず‐ぐり【数珠繰り】

(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。

すずくれ‐ぐさ【涼暮草】

松の雅称。

すずくれ‐づき【涼暮月】

陰暦6月の異称。

すすけ【煤け】

すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」

すす・ける【煤ける】

〔自下一〕[文]すす・く(下二)

①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」

②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」

すず‐こ

(→)筋子すじこに同じ。

ずず‐ご【数珠子】

①ジュズダマの別称。

②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。

⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】

ずずご‐づり【数珠子釣り】

数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。

⇒ずず‐ご【数珠子】

すす‐ごもり【煤籠り】

すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉

すずこん‐しき【錫婚式】

(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)

すず‐さいこ【鈴柴胡】

ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。

すす‐さだけ【煤さ竹】

(→)煤男すすおとこに同じ。

すすし

(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。

すずし【生絹】

生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ

すず‐し【錫師】

錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。

すずし・い【涼しい】

〔形〕[文]すず・し(シク)

①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」

②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」

③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」

④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」

⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」

⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」

⇒涼しい顔

⇒涼しき方

⇒涼しき道

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もんど【鈴木主水】

江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐よねわか【寿々木米若】

浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】

〔他五〕

(古くは清音)

①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」

②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」

③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」

④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」

すず‐くしろ【鈴釧】

銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。

すず‐ぐち【鈴口】

①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。

②亀頭の異称。

すず‐くら【篶倉】

篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」

ずず‐ぐり【数珠繰り】

(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。

すずくれ‐ぐさ【涼暮草】

松の雅称。

すずくれ‐づき【涼暮月】

陰暦6月の異称。

すすけ【煤け】

すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」

すす・ける【煤ける】

〔自下一〕[文]すす・く(下二)

①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」

②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」

すず‐こ

(→)筋子すじこに同じ。

ずず‐ご【数珠子】

①ジュズダマの別称。

②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。

⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】

ずずご‐づり【数珠子釣り】

数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。

⇒ずず‐ご【数珠子】

すす‐ごもり【煤籠り】

すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉

すずこん‐しき【錫婚式】

(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)

すず‐さいこ【鈴柴胡】

ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。

すす‐さだけ【煤さ竹】

(→)煤男すすおとこに同じ。

すすし

(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。

すずし【生絹】

生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ

すず‐し【錫師】

錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。

すずし・い【涼しい】

〔形〕[文]すず・し(シク)

①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」

②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」

③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」

④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」

⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」

⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」

⇒涼しい顔

⇒涼しき方

⇒涼しき道

⇒すずき【鈴木】

すすき‐みみずく【薄木

⇒すずき【鈴木】

すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ

政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)

鈴木茂三郎

撮影:田村 茂

】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ

政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)

鈴木茂三郎

撮影:田村 茂

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もんど【鈴木主水】

江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐よねわか【寿々木米若】

浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】

〔他五〕

(古くは清音)

①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」

②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」

③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」

④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」

すず‐くしろ【鈴釧】

銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。

すず‐ぐち【鈴口】

①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。

②亀頭の異称。

すず‐くら【篶倉】

篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」

ずず‐ぐり【数珠繰り】

(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。

すずくれ‐ぐさ【涼暮草】

松の雅称。

すずくれ‐づき【涼暮月】

陰暦6月の異称。

すすけ【煤け】

すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」

すす・ける【煤ける】

〔自下一〕[文]すす・く(下二)

①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」

②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」

すず‐こ

(→)筋子すじこに同じ。

ずず‐ご【数珠子】

①ジュズダマの別称。

②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。

⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】

ずずご‐づり【数珠子釣り】

数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。

⇒ずず‐ご【数珠子】

すす‐ごもり【煤籠り】

すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉

すずこん‐しき【錫婚式】

(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)

すず‐さいこ【鈴柴胡】

ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。

すす‐さだけ【煤さ竹】

(→)煤男すすおとこに同じ。

すすし

(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。

すずし【生絹】

生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ

すず‐し【錫師】

錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。

すずし・い【涼しい】

〔形〕[文]すず・し(シク)

①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」

②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」

③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」

④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」

⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」

⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」

⇒涼しい顔

⇒涼しき方

⇒涼しき道

⇒すずき【鈴木】

すずき‐もんど【鈴木主水】

江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)

⇒すずき【鈴木】

すずき‐よねわか【寿々木米若】

浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】

〔他五〕

(古くは清音)

①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」

②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」

③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」

④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」

すず‐くしろ【鈴釧】

銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。

すず‐ぐち【鈴口】

①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。

②亀頭の異称。

すず‐くら【篶倉】

篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」

ずず‐ぐり【数珠繰り】

(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。

すずくれ‐ぐさ【涼暮草】

松の雅称。

すずくれ‐づき【涼暮月】

陰暦6月の異称。

すすけ【煤け】

すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」

すす・ける【煤ける】

〔自下一〕[文]すす・く(下二)

①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」

②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」

すず‐こ

(→)筋子すじこに同じ。

ずず‐ご【数珠子】

①ジュズダマの別称。

②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。

⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】

ずずご‐づり【数珠子釣り】

数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。

⇒ずず‐ご【数珠子】

すす‐ごもり【煤籠り】

すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉

すずこん‐しき【錫婚式】

(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)

すず‐さいこ【鈴柴胡】

ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。

すす‐さだけ【煤さ竹】

(→)煤男すすおとこに同じ。

すすし

(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。

すずし【生絹】

生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ

すず‐し【錫師】

錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。

すずし・い【涼しい】

〔形〕[文]すず・し(シク)

①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」

②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」

③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」

④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」

⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」

⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」

⇒涼しい顔

⇒涼しき方

⇒涼しき道

すすき‐の‐まる【薄の丸】🔗⭐🔉

すすき‐の‐まる【薄の丸】

紋所の名。薄を輪わとして穂と葉を内側に描いたもの。

⇒すすき【薄・芒】

すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク🔗⭐🔉

】‥ヅク🔗⭐🔉

すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

】‥ヅク

東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。

⇒すすき【薄・芒】

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】🔗⭐🔉

すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】

〔他五〕

(古くは清音)

①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」

②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」

③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」

④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」

すすけ【煤け】🔗⭐🔉

すすけ【煤け】

すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」

すす・ける【煤ける】🔗⭐🔉

すす・ける【煤ける】

〔自下一〕[文]すす・く(下二)

①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」

②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」

すす‐ごもり【煤籠り】🔗⭐🔉

すす‐ごもり【煤籠り】

すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉

すす‐さだけ【煤さ竹】🔗⭐🔉

すす‐さだけ【煤さ竹】

(→)煤男すすおとこに同じ。

すすし‐きお・う【すすし競ふ】‥キホフ🔗⭐🔉

すすし‐きお・う【すすし競ふ】‥キホフ

〔自四〕

(一説に、ススはススム(進)のススと同根)せり合って競う。万葉集9「血沼壮士ちぬおとこ 原壮士うないおとこの廬屋ふせやたき―・ひ相結婚よばひしける時には」

○涼しき方すずしきかた

極楽浄土。源氏物語総角「いかなる所におはしますらむ。さりとも―にぞと思ひやり奉るを」

⇒すずし・い【涼しい】

○涼しき道すずしきみち

極楽に行く道。清浄道。極楽。源氏物語椎本「―にもおもむき給ひぬべきを」。日葡辞書「スズシキミチ。ゴクラク」

⇒すずし・い【涼しい】

原壮士うないおとこの廬屋ふせやたき―・ひ相結婚よばひしける時には」

○涼しき方すずしきかた

極楽浄土。源氏物語総角「いかなる所におはしますらむ。さりとも―にぞと思ひやり奉るを」

⇒すずし・い【涼しい】

○涼しき道すずしきみち

極楽に行く道。清浄道。極楽。源氏物語椎本「―にもおもむき給ひぬべきを」。日葡辞書「スズシキミチ。ゴクラク」

⇒すずし・い【涼しい】

原壮士うないおとこの廬屋ふせやたき―・ひ相結婚よばひしける時には」

○涼しき方すずしきかた

極楽浄土。源氏物語総角「いかなる所におはしますらむ。さりとも―にぞと思ひやり奉るを」

⇒すずし・い【涼しい】

○涼しき道すずしきみち

極楽に行く道。清浄道。極楽。源氏物語椎本「―にもおもむき給ひぬべきを」。日葡辞書「スズシキミチ。ゴクラク」

⇒すずし・い【涼しい】

原壮士うないおとこの廬屋ふせやたき―・ひ相結婚よばひしける時には」

○涼しき方すずしきかた

極楽浄土。源氏物語総角「いかなる所におはしますらむ。さりとも―にぞと思ひやり奉るを」

⇒すずし・い【涼しい】

○涼しき道すずしきみち

極楽に行く道。清浄道。極楽。源氏物語椎本「―にもおもむき給ひぬべきを」。日葡辞書「スズシキミチ。ゴクラク」

⇒すずし・い【涼しい】

すす‐ぞめ【煤染】🔗⭐🔉

すす‐ぞめ【煤染】

煤色に染めること。また、その染物。

すす‐たけ【煤竹】🔗⭐🔉

すす‐たけ【煤竹】

①煤けて赤黒くなった竹。

②煤払いに、天井などを払うのに用いる、先端に葉をつけた竹。〈[季]冬〉

③煤竹色の略。

⇒すすたけ‐いろ【煤竹色】

すすたけ‐いろ【煤竹色】🔗⭐🔉

すすたけ‐いろ【煤竹色】

煤竹のような赤黒い色。

Munsell color system: 5YR3/2

⇒すす‐たけ【煤竹】

すすど・い【鋭い】🔗⭐🔉

すすど・い【鋭い】

〔形〕[文]すすど・し(ク)

①敏捷である。すばやい。宇治拾遺物語11「―・く歩みて過るを」。平家物語11「九郎は―・き男にてさぶらふなれば、大風大浪をもきらはず」

②こすい。わるがしこい。世間胸算用5「若年の時より―・く無用の欲心なり」

すす‐とり【煤取り】🔗⭐🔉

すす‐とり【煤取り】

(→)「煤掃き」に同じ。

すす‐はき【煤掃き】🔗⭐🔉

すす‐はき【煤掃き】

正月の神を迎えるために、屋内の煤ほこりを払い清めること。12月13日に行うところが多い。煤払い。煤取り。〈[季]冬〉。続猿蓑「―やあたまにかぶるみなと紙」

⇒すすはき‐ぜっく【煤掃き節供】

すすはき‐ぜっく【煤掃き節供】🔗⭐🔉

すすはき‐ぜっく【煤掃き節供】

12月13日、正月の準備に煤掃きをする行事。東北地方では同月27日。煤取日。煤取り節供。

⇒すす‐はき【煤掃き】

すす‐ばな【洟】🔗⭐🔉

すす‐ばな【洟】

垂れさがる鼻汁。また、それをすすりこむこと。はなすすり。能因本枕草子きたなげなるもの「―しありく児ちご」。日葡辞書「ススバナヲタラス」

すす‐ば・む【煤ばむ】🔗⭐🔉

すす‐ば・む【煤ばむ】

〔自五〕

煤色のようになる。すすける。

すす‐はらい【煤払い】‥ハラヒ🔗⭐🔉

すす‐はらい【煤払い】‥ハラヒ

(→)「すすはき」に同じ。〈[季]冬〉

すす‐びょう【煤病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

すす‐びょう【煤病】‥ビヤウ

植物の病害。菌類のすす病菌の感染による。葉の表面などが暗色の菌糸で覆われ煤色となる。樹木などに発生。

すす・ぶ【煤ぶ】🔗⭐🔉

すす・ぶ【煤ぶ】

〔自上二〕

①すすける。雨月物語1「御衣は柿色のいたう―・びたるに」

②古びる。古くさくなる。雨月物語3「それがしが短句、公きみにも御耳―・びましまさん」

すす‐ぼ・ける【煤ぼける】🔗⭐🔉

すす‐ぼ・ける【煤ぼける】

〔自下一〕

すすで汚れて黒ずむ。

すす‐ぼこり【煤埃】🔗⭐🔉

すす‐ぼこり【煤埃】

煤と埃。煤のかかった埃。浄瑠璃、女殺油地獄「通る鼠のけしからず。蹴立て蹴かくる―」

すす‐ぼ・る【煤ぼる】🔗⭐🔉

すす‐ぼ・る【煤ぼる】

〔自五〕

→「煤すすぶ」に同じ。

すす‐ぼんてん【煤梵天】🔗⭐🔉

すす‐ぼんてん【煤梵天】

煤男すすおとこの異称。

すすま・し【進まし】🔗⭐🔉

すすま・し【進まし】

〔形シク〕

心がはやる。気が乗っている。いさんでいる。源平盛衰記38「雲上の御遊にも今は―・しからぬ程の仲らひなり」

○進まぬ顔すすまぬかお

気乗りのしない顔つき。

⇒すす・む【進む】

○進まぬ顔すすまぬかお🔗⭐🔉

○進まぬ顔すすまぬかお

気乗りのしない顔つき。

⇒すす・む【進む】

すすみ【進み】

進むこと。また、進む程度。進度。万葉集4「大船を漕ぎの―に磐いわに触れ」。「技術の―」

すずみ【涼み】

涼むこと。涼しい空気に当たって暑気を忘れること。納涼のうりょう。〈[季]夏〉。「夕―」

⇒すずみ‐がさ【涼み傘】

⇒すずみ‐ごろも【涼み衣】

⇒すずみ‐だい【涼み台】

⇒すずみ‐ぶね【涼み船】

すずみ【雀】

スズメの訛。〈伊呂波字類抄〉

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ

〔自下二〕

進んで前へ出る。

すずみ‐がさ【涼み傘】

日光を避けるのに用いる婦人用の洋傘。日傘。

⇒すずみ【涼み】

すずみ‐ごろも【涼み衣】

涼みに用いる衣服。涼しい衣服。

⇒すずみ【涼み】

すずみ‐だい【涼み台】

地上に据えて涼みに用いる腰掛台。涼床すずみどこ。納涼台。縁台。〈[季]夏〉。島崎藤村、家「往来の片隅に―を持出して、あるものは腰掛け、あるものは立つて」

⇒すずみ【涼み】

すす‐みて【煤みて】

煤掃きの日に神棚などを掃くのに用いる特製の箒ほうき。

すすみ・でる【進み出る】

〔自下一〕

進んで前へ出る。

すずみ‐と・る【涼み取る】

〔自四〕

涼味をとる。すずむ。謡曲、賀茂「映り映ろふ緑の袖を、水に浸して―・る」

すずみ‐ぶね【涼み船】

納涼に用いる船。納涼のための舟遊び。〈[季]夏〉

⇒すずみ【涼み】

すす・む【進む】

[一]〔自五〕

おのずと湧いて来る勢いに乗って進行・行動する意。

①前へ出る。前へ行く。進行する。前進する。平家物語4「後陣はこれを聞きつけず我先きにと―・む程に」。新葉和歌集雑「年波の―・み退く事もあらじ流るる月日道し変へずは」。「3歩前へ―・む」

②年かさがまさる。年をとる。年月を経る。今昔物語集5「年、我より少し―・みたるをば兄の如くにし」

③程度がまさる。すぐれる。上達する。進歩する。源氏物語絵合「才学といふもの…いたう―・みぬる人の、命、さいはひと並びぬるは、いとかたきものになむ」。源氏物語帚木「琴のね―・めけむかどかどしさも、すきたる罪おもかるべし」。「文明が―・む」「社会保障の―・んでいる国」

④程度がはなはだしくなる。源氏物語帚木「哀れ―・みぬればやがて尼になりぬかし」。「病状が―・む」「老眼が―・む」

⑤地位・段階があがる。昇進する。風流志道軒伝「北条・梶原に伝つてなきものは、位に―・む事あたはず」。「官位が―・む」「3年に―・む」「大学に―・む」

⑥(涙などが)自然にあふれ出る。こぼれる。平家物語6「これにむかふにいかんが涙なんだ―・まざらん」

⑦心が先へはやる。せく。また、積極的にそうしようとする。万葉集3「家思ふと心―・むな風まもりよくしていませ荒しその路」。宇津保物語忠乞「幼くより行ひの道に心―・みてなむ侍る」。「―・んでいやな仕事を引き受ける」「気が―・まない」

⑧(食欲などが)盛んになる。増進する。ひさご「無理に居すえたる膳も―・まず」(珍碩)。日葡辞書「ショクガススム」

⑨物事がはかどる。進展する。進捗しんちょくする。「工事が予定どおり―・まない」「話が―・む」

⑩仕官する。出仕する。

⑪ある目標へ向かう。「文学方面へ―・む」

⑫時計が標準時間より早くなる。「この時計は1日に2分ずつ―・む」

[二]〔他下二〕

⇒すすめる(下一)

⇒進まぬ顔

⇒進むを知りて退くを知らず

すす・む【勧む・奨む・薦む】

〔他下二〕

⇒すすめる(下一)

すず・む【涼む】

〔自五〕

暑さをしのぐために、からだを涼しい空気に当てる。〈[季]夏〉

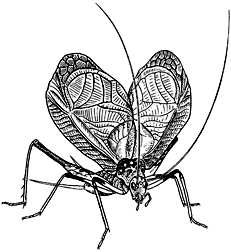

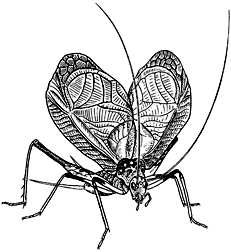

すず‐むし【鈴虫】

①バッタ目スズムシ科の昆虫。体はひらたく、卵形で、体長約2センチメートル。全体暗褐色。触角は細くて非常に長い。雄は翅はねを擦り合わせて「りいんりいん」と美しく鳴き、飼育もされる。草むらに多く、東京以南に分布。〈[季]秋〉

すずむし

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

すすみ【進み】🔗⭐🔉

すすみ【進み】

進むこと。また、進む程度。進度。万葉集4「大船を漕ぎの―に磐いわに触れ」。「技術の―」

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ

〔自下二〕

進んで前へ出る。

すす‐みて【煤みて】🔗⭐🔉

すす‐みて【煤みて】

煤掃きの日に神棚などを掃くのに用いる特製の箒ほうき。

すすみ・でる【進み出る】🔗⭐🔉

すすみ・でる【進み出る】

〔自下一〕

進んで前へ出る。

広辞苑に「すす」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む