複数辞典一括検索+![]()

![]()

○仙籍を許すせんせきをゆるす🔗⭐🔉

○仙籍を許すせんせきをゆるす

昇殿をゆるす。平家物語1「殿上の仙籍をば未だゆるされず」

⇒せん‐せき【仙籍】

ぜんせ‐たいし【善施太子】

(梵語Sudāna)釈尊が前世に葉波国の太子であった時、よく施しを行なったので人々から呼ばれた名。須達拏しゅだな太子。

せん‐せつ【洗雪】

恥などをあらいそそぐこと。雪辱。

せん‐せつ【剪截】

たち切ること。はさみきること。

せん‐せつ【僭窃】

①身分を越えて位をぬすむこと。

②臣下が主君に属するものを押領おうりょうすること。

ぜん‐せつ【前説】

①前に述べた説。前の説。

②前人の説。

③本題に入る前の説明。まえせつ。

ぜん‐せつ【禅刹】

⇒ぜんさつ

せん‐せん【先占】

①人より先に占有すること。

②〔法〕民法上、無主の動産(野生の魚類・鳥獣など)を所有の意思を以て占有すること。無主物先占。

⇒せんせん‐しゅとく【先占取得】

せん‐せん【宣戦】

相手国と戦争状態に入ったことの一方的意思表示。

⇒せんせん‐ふこく【宣戦布告】

せん‐せん【専占】

自分一人で占有すること。ひとりじめ。

せん‐せん【専擅】

命令に従わず思うままにすること。

せん‐せん【閃閃】

①ひらめくさま。

②かがやくさま。きらきら。

せん‐せん【戦船】

いくさぶね。軍船。

せん‐せん【戦戦】

①おそれおののくさま。

②おそれつつしむさま。

⇒せんせん‐きょうきょう【戦戦兢兢・戦戦恐恐】

せん‐せん【戦線】

①敵前陣地の最前列の線。戦闘部隊の占有する地点をつないだ仮想線で、交戦の区域。戦闘線。「―に送られる」「西部―」

②政治運動や社会運動で、闘争の場面または形態をたとえていう語。「人民―」「統一―」

せん‐せん【銭選】

宋末・元初の画家。字は舜挙。号は玉潭。浙江呉興の人。文人画家として独自に詩画を磨いた。花鳥画に優れ、日本にも伝存作品が少なくない。

せん‐せん【撰銭】

⇒えりぜに

せん‐せん【潺潺】

浅い水がよどみなく流れるさま。また、その音。

せん‐せん【繊繊】

①細微のさま。

②ほそくとがって鋭いさま。

③手のほっそりしてしなやかなさま。

せん‐ぜん【先前】

まえまえ。まえかた。最前。

せん‐ぜん【戦前】

戦争開始の前。特に、第二次大戦の起こる前。↔戦後。

⇒せんぜん‐は【戦前派】

せん‐ぜん【甎全】

(「甎」はかわらの意)(→)瓦全がぜんに同じ。

ぜん‐せん【全線】

①鉄道などの、すべての路線。また、起点から終点までの路線。「―不通」

②すべての戦線。

ぜん‐せん【前線】

①戦場で、敵と直接に接触する最前列。また、闘争や運動の先頭。第一線。「―基地」

②〔気〕前線面と地表面との交線。また前線面を含めて前線と呼ぶこともあり、天気変化に重要な役割を果たす。寒冷前線・温暖前線・閉塞前線・停滞前線などがある。不連続線。フロント。

③海洋などで、性質の異なった二つの水塊が接触する場所。

④地図上に、ある現象の生じる地点を結んだ線。「桜―」→生物季節線。

⇒ぜんせん‐めん【前線面】

ぜん‐せん【善戦】

実力を出し尽くしてよく戦うこと。多く敗者の戦いぶりにいう。「―空むなしく敗れる」

ぜん‐ぜん【冉冉】

①ふさふさと垂れ下がるさま。しなやかなさま。

②次第に進んでゆくさま。うつりかわるさま。懐風藻「―逝ゆきて留まらず」

ぜん‐ぜん【全然】

[一]〔名〕

全くその通りであるさま。すべてにわたるさま。

[二]〔副〕

①すべての点で。すっかり。

②(下に打消の言い方や否定的意味の語を伴って)全く。まるで。「―わからない」「―駄目だ」

③(俗な用法で、肯定的にも使う)全く。非常に。「―同感です」

ぜん‐ぜん【前前】

①現在より二つ前の意。「―回」

②以前。花鏡「―の非を知るを後々ごごの是とす」

⇒ぜんぜん‐げつ【前前月】

ぜん‐ぜん【漸漸】

①次第次第に進むさま。徐々。太平記37「夕陽の影のうちに、―として消え去りぬ」

②岩石が高くそびえ立つさま。

③涙が流れるさま。

ぜんぜん【鄯善】

前2世紀以前より5世紀頃まで栄えた西域の大国。天山南路の南道、ロブノールの南辺を中心に、クロライナ(楼蘭)・ミーラーン・ニヤなどの諸都市を支配した。インド系のカロシュティ文字を使った文書を出土する。→楼蘭

ぜんぜん【蠕蠕】

〔史〕(→)柔然じゅうぜんの別称。

せんせん‐きょうきょう【戦戦兢兢・戦戦恐恐】

おそれつつしむさま。(何かが起こりそうで)びくびくしているさま。「―としている」

⇒せん‐せん【戦戦】

せん‐せんげつ【先先月】

先月の前の月。

ぜんぜん‐げつ【前前月】

その月の二つ前の月。先々月。

⇒ぜん‐ぜん【前前】

せんせん‐しゅとく【先占取得】

国際法上、国家が無主の土地を領有する意思で他国に先んじて占有すること。

⇒せん‐せん【先占】

せん‐せんだい【先先代】

先代のもう一つ前の代。「―の社長」

せんぜん‐は【戦前派】

①(→)アバン‐ゲールに同じ。

②第二次大戦の前に成人した世代。

⇒せん‐ぜん【戦前】

せんせん‐ふこく【宣戦布告】

他国に対し戦争に訴えることを宣言・公布すること。開戦宣言。

⇒せん‐せん【宣戦】

せんぜん‐ほう【渲染法】‥ハフ

画法の一種。画面に水を引いて乾きかけに筆を下ろす画法。山水雲烟の模糊とした感じ、雨中の情趣、朧月などを表現するのに用いる。にじみがき。

ぜんせん‐めん【前線面】

〔気〕性質の異なる二つの気団の境界面。ここを境に気温・湿度・風向などが目立って変化する。不連続面。

⇒ぜん‐せん【前線】

せん‐そ【践祚】

(「践」はふむ意、「祚」は阼で、主人が堂に登る東側の階段、ひいて天子の位の意)皇嗣が天皇の位を承け継ぐこと。先帝の死去あるいは譲位の直後に行われる。もと即位と同義であったが、桓武天皇の時より別の日に行うことが常例となる。旧制では践祚の式、賢所かしこどころの儀、皇霊殿・神殿奉告の儀、剣璽渡御けんじとぎょの儀、朝見ちょうけんの儀があった。現行の皇室典範では「即位」のみ規定。神祇令「―之日、…忌部神璽の鏡剣上たてまつれ」。保元物語「―御在位十六ケ年之間、海内静かにして天下穏やかなり」→即位

せん‐そ【蟾酥】

生薬の一つ。シナヒキガエルまたはその近縁種の眼の後方にある皮腺の白色分泌液を小麦粉と練り合わせたもの。有毒だが、漢方では解毒・消腫・鎮痛・強心の目的で内用・外用。強心性ステロイドを含有。

せん‐ぞ【先祖】

①家系の初代。血統の初代。とおつおや。

②家系の初代以後、一家の現存者以前の代々の人々。また、家廟に祀ってある人々。祖先。さきつおや。

⇒せんぞ‐がえり【先祖返り】

⇒せんぞ‐しょうがつ【先祖正月】

せん‐そう【千僧】

千人の僧。多くの僧侶。

⇒せんそう‐え【千僧会】

⇒せんそう‐くよう【千僧供養】

⇒せんそう‐どきょう【千僧読経】

せん‐そう【船倉・船艙】‥サウ

艦船内の上甲板の下の、貨物を積み込む所。ふなぐら。

せん‐そう【船窓】‥サウ

船の両舷についているまど。

せん‐そう【船装】‥サウ

船の装飾。ふなよそい。

せん‐そう【戦争】‥サウ

①たたかい。いくさ。合戦。

②武力による国家間の闘争。「―と平和」

⇒せんそう‐が【戦争画】

⇒せんそう‐はんざい【戦争犯罪】

⇒せんそう‐はんざい‐にん【戦争犯罪人】

⇒せんそう‐ぶんがく【戦争文学】

⇒せんそう‐ほけん【戦争保険】

せん‐そう【銭荘】‥サウ

もと、中国における小規模な旧式の金融機関または両替屋。

せん‐そう【銭瘡】‥サウ

ぜにがさ。たむし。

せん‐そう【線装】‥サウ

書籍装丁の一つ。印刷または書写した紙を幾枚も重ねて糸で綴じること。また、その綴じたもの。糸綴じ。「―本」

せん‐そう【餞送】

旅立つ人を見送ること。

せん‐そう【蝉噪・蝉騒】‥サウ

①蝉せみが鳴きさわぐこと。

②多くの人がやかましく言い立てること。

⇒せんそう‐あめい【蝉噪蛙鳴】

せん‐ぞう【潜像】‥ザウ

(写真用語)露光によって写真感光層に生ずるが、現像するまでは目に見えない像。

せん‐ぞう【潜蔵】‥ザウ

ひそめかくすこと。ひそみかくれること。

ぜん‐そう【前奏】

〔音〕楽曲の冒頭に、主要部への導入として演奏される音楽。序奏。

⇒ぜんそう‐きょく【前奏曲】

ぜん‐そう【前相】‥サウ

事の起こる前のしるし。前兆。今昔物語集12「これさきざきの如く塔をやぶるべき―なり」

ぜん‐そう【前装】‥サウ

弾薬を銃砲の筒先から装填そうてんすること。さきごめ。↔後装。

⇒ぜんそう‐じゅう【前装銃】

⇒ぜんそう‐ほう【前装砲】

ぜん‐そう【禅僧】

①禅宗の僧。

②坐禅を行う僧。

ぜん‐ぞう【漸増】

だんだんに増すこと。逓増。「発行部数が―する」↔漸減

せんそう‐あめい【蝉噪蛙鳴】‥サウ‥

蝉や蛙が鳴きさわぐこと。転じて、取るに足りない者どもがやかましく言いさわぐこと。

⇒せん‐そう【蝉噪・蝉騒】

せんそう‐え【千僧会】‥ヱ

(→)千僧供養に同じ。

⇒せん‐そう【千僧】

せん‐そうえき【千宗易】

⇒せんのりきゅう(千利休)。

⇒せん【千】

せんそう‐が【戦争画】‥サウグワ

戦闘や戦時下の生活を題材とする絵画。戦勝記念・戦意高揚・武勲顕彰などの目的で制作することが多い。日本の合戦絵巻や、反戦絵画を含めることがある。

⇒せん‐そう【戦争】

せんぞう‐き【旋造機】‥ザウ‥

(→)旋盤のこと。

ぜんそう‐きょく【前奏曲】

(prelude)

①ルネサンス・バロック時代の音楽で、聖歌歌唱に先立って演奏される自由な形式の短いオルガン曲。また、フーガや組曲などの冒頭に奏される自由な形式の曲。さらには、19世紀以降のピアノ曲で、自由な形式の小品。ショパン・ドビュッシーの曲集など。

②物事の始まりの部分。「革命の―」

⇒ぜん‐そう【前奏】

せんそう‐くよう【千僧供養】‥ヤウ

千人の僧を招き斎ときを設けて行う供養。無量の功徳くどくがあるという。千僧会。千僧供。千僧斎。宇治拾遺物語8「法勝寺―に、鳥羽院御幸ありけるに」

⇒せん‐そう【千僧】

せん‐そうさ【千宗左】

茶道表千家の祖。宗旦の第3子。江岑こうしん・堪笑軒・蓬源斎・不審庵と号した。利休の造った茶室不審庵に住し、紀伊侯に仕えた。以後、表千家は代々宗左を名乗る。(1613〜1672)

⇒せん【千】

せんそう‐じ【浅草寺】‥サウ‥

東京都台東区浅草にある聖観音宗(天台系の一派)の寺。山号は金竜山。本坊は伝法院。628年、川より示現した観音像を祀ったのが始まりと伝え、円仁・源頼朝らの再興を経て、近世は観音霊地の代表として信仰を集めた。浅草あさくさ観音。

せん‐そうしつ【千宗室】

茶道裏千家の祖。宗旦の第4子。臘月庵玄室・仙叟と号した。今日庵に住し、加賀侯に仕えた。以後、裏千家は代々宗室を名乗ることが多い。(1622〜1697)

⇒せん【千】

ぜんそう‐じゅう【前装銃】‥サウ‥

弾薬を銃口から装填そうてんする旧式の銃。

⇒ぜん‐そう【前装】

せん‐そうたん【千宗旦】

江戸前期の茶人。利休の孫で、元伯・不審庵、のちに今日庵・咄々斎などと号した。千家流の茶道を庶民にひろめ、またその子らを分家させて、表千家・裏千家・武者小路千家の基を築いた。(1578〜1658)

⇒せん【千】

せんそう‐どきょう【千僧読経】‥キヤウ

千人の僧を請じて読経をすること。また、千部会の別称。

⇒せん‐そう【千僧】

せんそうとへいわ【戦争と平和】‥サウ‥

(Voina i mir ロシア)レフ=トルストイの長編小説。1865〜69年発表。1812年のナポレオンのロシア侵攻を背景に、貴族社会を中心として諸階層の人間の運命を描いた壮大な歴史絵巻。多くの歴史哲学的議論を含む。

ぜんそう‐なだれ【全層雪崩】

(→)底雪崩そこなだれに同じ。

せんそう‐はんざい【戦争犯罪】‥サウ‥

①国際条約で定められた戦闘法規に違反する行為。例えば、降伏者の殺傷、無防備都市の無差別攻撃、禁止兵器の使用など。戦時犯罪。

②広義には、第二次大戦以後に生じた犯罪の概念で、侵略戦争や国際法違反の戦争を行い、またはそのため共同の計画・謀議に参加する罪、すなわち平和に対する罪と、一般人民に対し行われた大量殺人、奴隷化、政治上・人種上・宗教上の迫害など、人道に対する罪。→国際軍事裁判→極東国際軍事裁判。

⇒せん‐そう【戦争】

せんそう‐はんざい‐にん【戦争犯罪人】‥サウ‥

戦争犯罪を犯した人。略称、戦犯。

⇒せん‐そう【戦争】

せんそう‐ぶんがく【戦争文学】‥サウ‥

特に近代・現代の戦争を題材とする文学。レマルクの「西部戦線異状なし」やメイラーの「裸者と死者」、大岡昇平の「野火」など。

⇒せん‐そう【戦争】

ぜんそう‐ほう【前装砲】‥サウハウ

弾薬を砲口から装填そうてんする火砲。

⇒ぜん‐そう【前装】

ぜんそう‐ほう【漸層法】‥ハフ

修辞法の一つ。語句を重ねて次第に文意を強めてゆき、最後に最大の効果を上げるように導く技法。クライマックス。

せんそう‐ほけん【戦争保険】‥サウ‥

(→)戦時保険に同じ。

⇒せん‐そう【戦争】

せんぞ‐がえり【先祖返り】‥ガヘリ

生物が進化の過程で失った形質が、子孫において突然現れること。人間の一対の乳房のほかに副乳房が現れる類。隔世遺伝。

⇒せん‐ぞ【先祖】

せん‐そく【尖足】

〔医〕足関節が底側に屈曲したまま拘縮こうしゅくした状態。麻痺性・瘢痕はんこん性のもののほか、長期臥床がしょうの結果おこるものがある。

せん‐そく【洗足】

汚れた足を湯水で洗うこと。また、その湯水。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「―でもいたしませう」

⇒せんそく‐だらい【洗足盥】

せん‐そく【栓塞】

〔医〕(→)塞栓に同じ。

せん‐そく【船足】

船の進む速さ。ふなあし。

せん‐そく【船側】

①船の左右の側面。ふなばた。

②船のそば。

⇒せんそく‐わたし【船側渡し】

せん‐そく【跣足】

はだし。すあし。

せん‐そく【賤息】

自分のむすこの謙称。愚息。せがれ。

せん‐ぞく【専属】

一つの会社・団体などだけに属し、他に属さないこと。「―歌手」「―契約」

⇒せんぞく‐かんかつ【専属管轄】

せん‐ぞく【賤俗】

①いやしい風俗。

②いやしく下卑たこと。

せん‐ぞく【氈褥】

センジョクの直音化。枕草子103「―料にこそはならめといふを」

ぜん‐そく【喘息】

①あえぐこと。いきのせくこと。

②発作的に呼吸困難を起こす病気。気管支性・心臓性・尿毒性・神経性などの種類がある。→気管支喘息。

⇒ぜんそく‐タバコ【喘息煙草】

せんぞく‐かんかつ【専属管轄】‥クワン‥

民事訴訟法上、公益的要求からある種の訴訟を一定の裁判所のみが審理できるものとすること。当事者の合意で変更できる任意管轄に対する語。専属裁判籍。

⇒せん‐ぞく【専属】

ぜんそく‐タバコ【喘息煙草】

喘息発作時に、鎮静薬として吸煙する薬料。ベラドンナ葉・ヒヨス葉・マンダラ葉・阿片エキス・杏仁水などで製する。

⇒ぜん‐そく【喘息】

せんそく‐だらい【洗足盥】‥ダラヒ

足を洗うのに用いる盥。

⇒せん‐そく【洗足】

ぜん‐そくりょく【全速力】

出せる最大の速力。フル‐スピード。「―で走る」

せんそく‐わたし【船側渡し】

〔経〕(→)FASに同じ。

⇒せん‐そく【船側】

せんぞ‐しょうがつ【先祖正月】‥シヤウグワツ

奄美大島などで、正月16日に先祖の墓前で酒盛りする習俗。

⇒せん‐ぞ【先祖】

ぜん‐そん【全村】

①すべての村。

②その村全体。村じゅう。

ぜん‐そん【全損】

損害保険の被保険物が、全くその形態を滅失し、または全部その用をなさないようになること。↔分損

せんだ【千田】

姓氏の一つ。

⇒せんだ‐これや【千田是也】

センター【centre; center】

①中央。中心。

②球技などで、中央の位置。また、その位置を占める人。特に野球で、中堅、また中堅手。

③旋盤で、工作物を支える円錐形の部分。

④その分野の中心となる機関・施設。「癌がん―」「スポーツ‐―」

⇒センター‐しけん【センター試験】

⇒センター‐ピラー【center pillar】

⇒センター‐ベンツ【center vent】

⇒センター‐ボード【centre;centerboard】

⇒センター‐ポール【center pole】

⇒センター‐ライン【center line】

センター‐しけん【センター試験】

大学入試センター試験の通称。各大学の試験に先立ち、全国共通に行う試験。私立大学も利用可能。共通一次試験にかわり1990年度より導入。

⇒センター【centre; center】

センター‐ピラー【center pillar】

自動車の側面の窓枠中央にある柱。

⇒センター【centre; center】

センター‐ベンツ【center vent】

上着やコートなどのうしろ中央の裾に入れた開あき。↔サイド‐ベンツ。→ベンツ。

⇒センター【centre; center】

センター‐ボード【centre;centerboard】

小型ヨットの船底から降ろす可動式の板。風による船体の横滑りを防ぐ。

⇒センター【centre; center】

センター‐ポール【center pole】

①電車の複線軌道の間に立てた電柱。

②競技場の向う正面や広場などの中央に立てた柱。旗を掲げるためのもの。

⇒センター【centre; center】

センター‐ライン【center line】

①競技場を中央で二分する線。

②道路の左右を分ける線。

⇒センター【centre; center】

センタール【centare】

面積の単位。1アールの100分の1。すなわち、1平方メートルのこと。記号ca

せん‐たい【先体・尖体】

多くの動物の精子頭部先端に付属する細胞小器官。精子が卵に近づくと卵物質の刺激により開裂し、先体反応と呼ばれる一連の変化により卵黄膜などを穿孔し、精子の通路となる。

せん‐たい【船体】

①船舶の体形。

②積載物と付属物とを除いた船舶の本体。

せん‐たい【船隊】

2隻以上の船によって構成される隊。「―を組む」

せん‐たい【戦隊】

軍艦2隻以上、または軍艦および駆逐隊(または潜水隊)によって編成した部隊。

せん‐たい【遷替】

うつしかえること。うつりかわること。

せん‐たい【蘚苔】

(→)苔こけに同じ。

⇒せんたい‐しょくぶつ【蘚苔植物】

せんだい【川内】

鹿児島県北西部の旧市名。→薩摩川内

せんだい【仙台】

宮城県中部の市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。広瀬川の左岸、昔の宮城野の一部を占める東北地方の中心都市。もと伊達氏62万石の城下町。織物・染物・漆器・指物・埋木細工うもれぎざいく・鋳物などを産するほか、近代工業も活発。東北大学がある。人口102万5千。

仙台城石垣と市街

撮影:関戸 勇

⇒せんだい‐じょう【仙台城】

⇒せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】

⇒せんだい‐つうほう【仙台通宝】

⇒せんだい‐ひら【仙台平】

⇒せんだい‐へいや【仙台平野】

⇒せんだい‐みそ【仙台味噌】

⇒せんだい‐むしくい【仙台虫喰】

⇒せんだい‐わん【仙台湾】

せん‐だい【先代】

①前の時代。前代。「―旧事くじ本紀」

②当主の前の代。前代の主人。

③襲名した芸名・四股名しこななどの、一つ前の代の人。「―菊五郎」

せん‐だい【先帝】

⇒せんてい。源氏物語桐壺「―の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え高く」

せん‐だい【船台】

船を建造するとき船体をのせる台。

せんだい【闡提】

〔仏〕(→)一闡提いっせんだいに同じ。

ぜん‐たい【全体】

①身体の全部。全身。

②一まとまりのもののすべて。総体。「クラス―を見渡す」

③(副詞的に)

㋐もともと。元来。狂言、隠狸「―身どもに隠すと見えた」。「―君が悪いのだ」

㋑疑問の意を強める。いったい。「―何が気にいらないのだ」

⇒ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】

⇒ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

⇒ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】

⇒ぜんたい‐ろん【全体論】

ぜん‐たい【全隊】

①全部の部隊。

②その部隊全部。

ぜん‐だい【前代】

①前の時代。前の代。

②前の代の主人。先代。

③前代未聞の略。狂言、烏帽子折「―のくせ者」

⇒ぜんだい‐みもん【前代未聞】

せん‐たいきん【銭大昕】

清の考証学者。江蘇嘉定の人。字は暁徴・辛楣。号は竹汀。詩文に通じ、また蒙古史研究を開拓。著「十駕斎養新録」「二十二史考異」「補元史氏族表」「補元史芸文志」など。(1728〜1804)

せんだいくじほんぎ【先代旧事本紀】

(→)旧事紀くじきに同じ。

ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】‥シフガフ

〔数〕ある集合の要素、部分集合のみに注目したときの、もとの集合をいう。↔部分集合。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

(totalitarianism)個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張のもとに諸集団を一元的に組み替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想および体制。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】‥コク‥

全体主義を原理とする国家。多くは一国一党制をとる。代表的なものはナチス‐ドイツ・ファシスト‐イタリア。スターリン時代のソ連を含めることもある。全体国家。

⇒ぜん‐たい【全体】

せん‐たいしょう【線対称】

二つの図形が、ある直線を軸とする対称移動によって移り合うとき、それらの図形は線対称であるという。

せんだい‐じょう【仙台城】‥ジヤウ

仙台市青葉山にある伊達氏の旧居城。もと国分氏の居城で千代せんだい城と称。伊達政宗がここに移って大修築。石垣など城址だけ残存。青葉城。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】‥ジヤウ‥

(→)奥浄瑠璃に同じ。

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐しょくぶつ【蘚苔植物】

(→)苔こけ植物に同じ。

⇒せん‐たい【蘚苔】

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が江戸幕府の認可を得て、1784年(天明4)から3年間、石巻で鋳造した撫角なでかく形の鉄銭。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐はぎ【千代萩】

マメ科の多年草。ハギとは別属。東北地方以北の海岸に自生。高さ約60センチメートル。葉は3個の小葉から成り、小葉に似た托葉を有する。4月頃、黄色の大きな蝶形花を総状花序に配列、花後、莢さやを生ずる。

せんだいはぎ【先代萩】

「伽羅めいぼく先代萩」の略称。「千代萩」とも書く。

せんたい‐ばんじょう【千態万状】‥ジヤウ

いろいろさまざまな状態。千態万様。

せんだい‐ひら【仙台平】

極上質の精好織せいごうおり袴はかま地の一種。元禄(1688〜1704)前後頃、仙台藩主が西陣から織師を招いて織り始めたという。福地桜痴、もしや草紙「黒魚子くろななこの羽織、―の袴と云ふ拵へにて」

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐ぶつ【千体仏】

同一の面に多数の同形の仏像を彫刻し、または描いたもの。洞窟の壁面または光背などに作られる。彫像を多数一堂内に安置した場合もある。千仏。→三十三間堂

ぜん‐たいへいき【前太平記】

江戸歌舞伎の時代物における世界の一つ。俗史書「前太平記」に見える時代から取材したもので、源頼光の四天王が活躍する世界。

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県北東部、仙台湾に臨む東北地方最大の沖積平野。北から北上川、南から阿武隈川が流れ込む。陸前平野。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐みそ【仙台味噌】

仙台を中心に東北地方で製する赤味噌の一種。赤褐色の辛口味噌からくちみそ。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだい‐みもん【前代未聞】

これまでに聞いたことのないこと。きわめて珍しいこと。保元物語「義朝に父を切らせられし事、―の儀にあらずや」

⇒ぜん‐だい【前代】

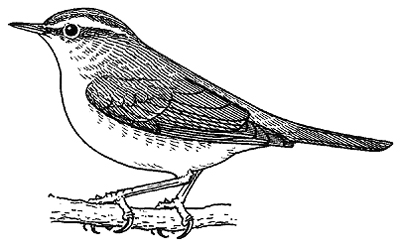

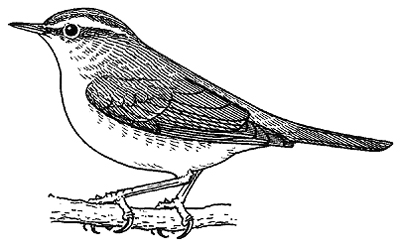

せんだい‐むしくい【仙台虫喰】‥クヒ

スズメ目ウグイス科の小鳥。背面は暗緑色。灰緑色の頭央線がある。眉斑は黄白色。下面は灰白色。低山帯にすむ夏鳥で、冬は南アジアに渡る。鳴き声は「焼酎一杯ぐいー」と聞こえる。小昆虫を食す。

せんだいむしくい

⇒せんだい‐じょう【仙台城】

⇒せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】

⇒せんだい‐つうほう【仙台通宝】

⇒せんだい‐ひら【仙台平】

⇒せんだい‐へいや【仙台平野】

⇒せんだい‐みそ【仙台味噌】

⇒せんだい‐むしくい【仙台虫喰】

⇒せんだい‐わん【仙台湾】

せん‐だい【先代】

①前の時代。前代。「―旧事くじ本紀」

②当主の前の代。前代の主人。

③襲名した芸名・四股名しこななどの、一つ前の代の人。「―菊五郎」

せん‐だい【先帝】

⇒せんてい。源氏物語桐壺「―の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え高く」

せん‐だい【船台】

船を建造するとき船体をのせる台。

せんだい【闡提】

〔仏〕(→)一闡提いっせんだいに同じ。

ぜん‐たい【全体】

①身体の全部。全身。

②一まとまりのもののすべて。総体。「クラス―を見渡す」

③(副詞的に)

㋐もともと。元来。狂言、隠狸「―身どもに隠すと見えた」。「―君が悪いのだ」

㋑疑問の意を強める。いったい。「―何が気にいらないのだ」

⇒ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】

⇒ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

⇒ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】

⇒ぜんたい‐ろん【全体論】

ぜん‐たい【全隊】

①全部の部隊。

②その部隊全部。

ぜん‐だい【前代】

①前の時代。前の代。

②前の代の主人。先代。

③前代未聞の略。狂言、烏帽子折「―のくせ者」

⇒ぜんだい‐みもん【前代未聞】

せん‐たいきん【銭大昕】

清の考証学者。江蘇嘉定の人。字は暁徴・辛楣。号は竹汀。詩文に通じ、また蒙古史研究を開拓。著「十駕斎養新録」「二十二史考異」「補元史氏族表」「補元史芸文志」など。(1728〜1804)

せんだいくじほんぎ【先代旧事本紀】

(→)旧事紀くじきに同じ。

ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】‥シフガフ

〔数〕ある集合の要素、部分集合のみに注目したときの、もとの集合をいう。↔部分集合。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

(totalitarianism)個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張のもとに諸集団を一元的に組み替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想および体制。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】‥コク‥

全体主義を原理とする国家。多くは一国一党制をとる。代表的なものはナチス‐ドイツ・ファシスト‐イタリア。スターリン時代のソ連を含めることもある。全体国家。

⇒ぜん‐たい【全体】

せん‐たいしょう【線対称】

二つの図形が、ある直線を軸とする対称移動によって移り合うとき、それらの図形は線対称であるという。

せんだい‐じょう【仙台城】‥ジヤウ

仙台市青葉山にある伊達氏の旧居城。もと国分氏の居城で千代せんだい城と称。伊達政宗がここに移って大修築。石垣など城址だけ残存。青葉城。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】‥ジヤウ‥

(→)奥浄瑠璃に同じ。

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐しょくぶつ【蘚苔植物】

(→)苔こけ植物に同じ。

⇒せん‐たい【蘚苔】

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が江戸幕府の認可を得て、1784年(天明4)から3年間、石巻で鋳造した撫角なでかく形の鉄銭。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐はぎ【千代萩】

マメ科の多年草。ハギとは別属。東北地方以北の海岸に自生。高さ約60センチメートル。葉は3個の小葉から成り、小葉に似た托葉を有する。4月頃、黄色の大きな蝶形花を総状花序に配列、花後、莢さやを生ずる。

せんだいはぎ【先代萩】

「伽羅めいぼく先代萩」の略称。「千代萩」とも書く。

せんたい‐ばんじょう【千態万状】‥ジヤウ

いろいろさまざまな状態。千態万様。

せんだい‐ひら【仙台平】

極上質の精好織せいごうおり袴はかま地の一種。元禄(1688〜1704)前後頃、仙台藩主が西陣から織師を招いて織り始めたという。福地桜痴、もしや草紙「黒魚子くろななこの羽織、―の袴と云ふ拵へにて」

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐ぶつ【千体仏】

同一の面に多数の同形の仏像を彫刻し、または描いたもの。洞窟の壁面または光背などに作られる。彫像を多数一堂内に安置した場合もある。千仏。→三十三間堂

ぜん‐たいへいき【前太平記】

江戸歌舞伎の時代物における世界の一つ。俗史書「前太平記」に見える時代から取材したもので、源頼光の四天王が活躍する世界。

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県北東部、仙台湾に臨む東北地方最大の沖積平野。北から北上川、南から阿武隈川が流れ込む。陸前平野。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐みそ【仙台味噌】

仙台を中心に東北地方で製する赤味噌の一種。赤褐色の辛口味噌からくちみそ。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだい‐みもん【前代未聞】

これまでに聞いたことのないこと。きわめて珍しいこと。保元物語「義朝に父を切らせられし事、―の儀にあらずや」

⇒ぜん‐だい【前代】

せんだい‐むしくい【仙台虫喰】‥クヒ

スズメ目ウグイス科の小鳥。背面は暗緑色。灰緑色の頭央線がある。眉斑は黄白色。下面は灰白色。低山帯にすむ夏鳥で、冬は南アジアに渡る。鳴き声は「焼酎一杯ぐいー」と聞こえる。小昆虫を食す。

せんだいむしくい

センダイムシクイ

提供:OPO

センダイムシクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒せんだい【仙台】

ぜんたい‐ろん【全体論】

〔哲〕全体は部分の総和としては認識できず、全体それ自身としての原理的考察が必要であるとする考え方。↔原子論

⇒ぜん‐たい【全体】

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県牡鹿おしか半島と福島県鵜うの尾崎に抱かれた湾。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだ‐おん【前打音】

〔音〕(Vorschlag ドイツ)装飾音の一種。ある音符の前に付加された、小さい音符で表記された音。奏法はさまざまだが、短めに奏することが多い。倚音いおん。

せん‐たく【洗濯】

(センダクとも)

①衣類などの汚れを洗ってきれいにすること。洗いすすぎ。日葡辞書「センダク」

②心にたまったつらい思いを忘れ去り、さっぱりした気持になること。浮世床初「命の―」

⇒せんたく‐いた【洗濯板】

⇒せんたく‐き【洗濯機】

⇒せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】

⇒せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

⇒せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

⇒せんたく‐もの【洗濯物】

⇒せんだく‐わたし【洗濯渡し】

せん‐たく【選択】

①えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり、悪いものをすてること。「好きなものを―する」「取捨―」

②選択科目の略。

⇒せんたく‐かもく【選択科目】

⇒せんたく‐かんぜい【選択関税】

⇒せんたく‐きょうか【選択教科】

⇒せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

⇒せんたく‐さいけん【選択債権】

⇒せんたく‐し【選択肢】

⇒せんたく‐せいげん【選択制限】

⇒せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

⇒せんたく‐どくせい【選択毒性】

せん‐たく【遷謫】

官位を落として辺鄙へんぴな地へ追いやること。

ぜん‐だく【然諾】

よしとして引き受けること。承諾。

⇒然諾を重んず

せんたく‐いた【洗濯板】

衣類などの洗濯に用いる、刻み目のある板。

洗濯板

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒せんだい【仙台】

ぜんたい‐ろん【全体論】

〔哲〕全体は部分の総和としては認識できず、全体それ自身としての原理的考察が必要であるとする考え方。↔原子論

⇒ぜん‐たい【全体】

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県牡鹿おしか半島と福島県鵜うの尾崎に抱かれた湾。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだ‐おん【前打音】

〔音〕(Vorschlag ドイツ)装飾音の一種。ある音符の前に付加された、小さい音符で表記された音。奏法はさまざまだが、短めに奏することが多い。倚音いおん。

せん‐たく【洗濯】

(センダクとも)

①衣類などの汚れを洗ってきれいにすること。洗いすすぎ。日葡辞書「センダク」

②心にたまったつらい思いを忘れ去り、さっぱりした気持になること。浮世床初「命の―」

⇒せんたく‐いた【洗濯板】

⇒せんたく‐き【洗濯機】

⇒せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】

⇒せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

⇒せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

⇒せんたく‐もの【洗濯物】

⇒せんだく‐わたし【洗濯渡し】

せん‐たく【選択】

①えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり、悪いものをすてること。「好きなものを―する」「取捨―」

②選択科目の略。

⇒せんたく‐かもく【選択科目】

⇒せんたく‐かんぜい【選択関税】

⇒せんたく‐きょうか【選択教科】

⇒せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

⇒せんたく‐さいけん【選択債権】

⇒せんたく‐し【選択肢】

⇒せんたく‐せいげん【選択制限】

⇒せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

⇒せんたく‐どくせい【選択毒性】

せん‐たく【遷謫】

官位を落として辺鄙へんぴな地へ追いやること。

ぜん‐だく【然諾】

よしとして引き受けること。承諾。

⇒然諾を重んず

せんたく‐いた【洗濯板】

衣類などの洗濯に用いる、刻み目のある板。

洗濯板

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐かもく【選択科目】‥クワ‥

学生・生徒が選択して履修する科目。↔必修科目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐かんぜい【選択関税】‥クワン‥

1品目につき、従量税と従価税との2種の税率を定め、そのうちどちらか税率の高い方あるいは低い方を選んで課する関税。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐き【洗濯機】

洗濯に用いる機械。普通、電気洗濯機のこと。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐きょうか【選択教科】‥ケウクワ

興味・関心、能力、将来の進路などに応じて選択できる教科。学校が一括して設置し、個人の選択の余地の少ないことが多い。↔必修教科。

⇒せん‐たく【選択】

せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

①条件付の発注の内示。

②(→)オプション取引に同じ。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐さいけん【選択債権】

〔法〕数個の給付の中から選択してはじめてその内容が特定される債権。→任意債権→種類債権。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐し【選択肢】

多肢選択法において、そこから選択して解答するように、正答を含めて設けられたいくつかの項目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せいげん【選択制限】

〔言〕(selectional restriction)生成文法の用語。述語が、その主語や目的語となる語句に課している意味上の制限。一般に、動詞「飲む」の主語となる名詞句は生物、目的語となる名詞句は液体に限られる。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】‥セキ‥

洗濯に用いる石鹸。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

洗濯に用いるアルカリ。炭酸ナトリウム、またはこれに炭酸水素ナトリウムを加えてアルカリ性を弱めたもの。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

年齢・勤続年数など一定の要件を満たせば、労働者本人の選択により定年前の退職でも退職金優遇や転職援助を行う制度。早期退職優遇制度。コース選択制。自由定年制。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐どくせい【選択毒性】

特定の生物のみに毒性を発揮し、他には無毒あるいは低毒性であるという、毒物の特異性。一般に、除草剤などの薬剤は、この性質を利用したもの。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

洗濯物を干す時に、風に飛ばされたり落ちたりしないように、挟んでとめる器具。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐もの【洗濯物】

衣服などのよごれて洗濯を要するもの。また、洗濯したもの。浄瑠璃、傾城反魂香「店はいそがし、―はつかへる」

⇒せん‐たく【洗濯】

せんだく‐わたし【洗濯渡し】

(東北地方でセンダクとは衣類の意)嫁が衣類一切の世話を姑から任されること。→主婦権

⇒せん‐たく【洗濯】

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐かもく【選択科目】‥クワ‥

学生・生徒が選択して履修する科目。↔必修科目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐かんぜい【選択関税】‥クワン‥

1品目につき、従量税と従価税との2種の税率を定め、そのうちどちらか税率の高い方あるいは低い方を選んで課する関税。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐き【洗濯機】

洗濯に用いる機械。普通、電気洗濯機のこと。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐きょうか【選択教科】‥ケウクワ

興味・関心、能力、将来の進路などに応じて選択できる教科。学校が一括して設置し、個人の選択の余地の少ないことが多い。↔必修教科。

⇒せん‐たく【選択】

せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

①条件付の発注の内示。

②(→)オプション取引に同じ。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐さいけん【選択債権】

〔法〕数個の給付の中から選択してはじめてその内容が特定される債権。→任意債権→種類債権。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐し【選択肢】

多肢選択法において、そこから選択して解答するように、正答を含めて設けられたいくつかの項目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せいげん【選択制限】

〔言〕(selectional restriction)生成文法の用語。述語が、その主語や目的語となる語句に課している意味上の制限。一般に、動詞「飲む」の主語となる名詞句は生物、目的語となる名詞句は液体に限られる。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】‥セキ‥

洗濯に用いる石鹸。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

洗濯に用いるアルカリ。炭酸ナトリウム、またはこれに炭酸水素ナトリウムを加えてアルカリ性を弱めたもの。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

年齢・勤続年数など一定の要件を満たせば、労働者本人の選択により定年前の退職でも退職金優遇や転職援助を行う制度。早期退職優遇制度。コース選択制。自由定年制。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐どくせい【選択毒性】

特定の生物のみに毒性を発揮し、他には無毒あるいは低毒性であるという、毒物の特異性。一般に、除草剤などの薬剤は、この性質を利用したもの。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

洗濯物を干す時に、風に飛ばされたり落ちたりしないように、挟んでとめる器具。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐もの【洗濯物】

衣服などのよごれて洗濯を要するもの。また、洗濯したもの。浄瑠璃、傾城反魂香「店はいそがし、―はつかへる」

⇒せん‐たく【洗濯】

せんだく‐わたし【洗濯渡し】

(東北地方でセンダクとは衣類の意)嫁が衣類一切の世話を姑から任されること。→主婦権

⇒せん‐たく【洗濯】

⇒せんだい‐じょう【仙台城】

⇒せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】

⇒せんだい‐つうほう【仙台通宝】

⇒せんだい‐ひら【仙台平】

⇒せんだい‐へいや【仙台平野】

⇒せんだい‐みそ【仙台味噌】

⇒せんだい‐むしくい【仙台虫喰】

⇒せんだい‐わん【仙台湾】

せん‐だい【先代】

①前の時代。前代。「―旧事くじ本紀」

②当主の前の代。前代の主人。

③襲名した芸名・四股名しこななどの、一つ前の代の人。「―菊五郎」

せん‐だい【先帝】

⇒せんてい。源氏物語桐壺「―の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え高く」

せん‐だい【船台】

船を建造するとき船体をのせる台。

せんだい【闡提】

〔仏〕(→)一闡提いっせんだいに同じ。

ぜん‐たい【全体】

①身体の全部。全身。

②一まとまりのもののすべて。総体。「クラス―を見渡す」

③(副詞的に)

㋐もともと。元来。狂言、隠狸「―身どもに隠すと見えた」。「―君が悪いのだ」

㋑疑問の意を強める。いったい。「―何が気にいらないのだ」

⇒ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】

⇒ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

⇒ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】

⇒ぜんたい‐ろん【全体論】

ぜん‐たい【全隊】

①全部の部隊。

②その部隊全部。

ぜん‐だい【前代】

①前の時代。前の代。

②前の代の主人。先代。

③前代未聞の略。狂言、烏帽子折「―のくせ者」

⇒ぜんだい‐みもん【前代未聞】

せん‐たいきん【銭大昕】

清の考証学者。江蘇嘉定の人。字は暁徴・辛楣。号は竹汀。詩文に通じ、また蒙古史研究を開拓。著「十駕斎養新録」「二十二史考異」「補元史氏族表」「補元史芸文志」など。(1728〜1804)

せんだいくじほんぎ【先代旧事本紀】

(→)旧事紀くじきに同じ。

ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】‥シフガフ

〔数〕ある集合の要素、部分集合のみに注目したときの、もとの集合をいう。↔部分集合。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

(totalitarianism)個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張のもとに諸集団を一元的に組み替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想および体制。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】‥コク‥

全体主義を原理とする国家。多くは一国一党制をとる。代表的なものはナチス‐ドイツ・ファシスト‐イタリア。スターリン時代のソ連を含めることもある。全体国家。

⇒ぜん‐たい【全体】

せん‐たいしょう【線対称】

二つの図形が、ある直線を軸とする対称移動によって移り合うとき、それらの図形は線対称であるという。

せんだい‐じょう【仙台城】‥ジヤウ

仙台市青葉山にある伊達氏の旧居城。もと国分氏の居城で千代せんだい城と称。伊達政宗がここに移って大修築。石垣など城址だけ残存。青葉城。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】‥ジヤウ‥

(→)奥浄瑠璃に同じ。

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐しょくぶつ【蘚苔植物】

(→)苔こけ植物に同じ。

⇒せん‐たい【蘚苔】

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が江戸幕府の認可を得て、1784年(天明4)から3年間、石巻で鋳造した撫角なでかく形の鉄銭。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐はぎ【千代萩】

マメ科の多年草。ハギとは別属。東北地方以北の海岸に自生。高さ約60センチメートル。葉は3個の小葉から成り、小葉に似た托葉を有する。4月頃、黄色の大きな蝶形花を総状花序に配列、花後、莢さやを生ずる。

せんだいはぎ【先代萩】

「伽羅めいぼく先代萩」の略称。「千代萩」とも書く。

せんたい‐ばんじょう【千態万状】‥ジヤウ

いろいろさまざまな状態。千態万様。

せんだい‐ひら【仙台平】

極上質の精好織せいごうおり袴はかま地の一種。元禄(1688〜1704)前後頃、仙台藩主が西陣から織師を招いて織り始めたという。福地桜痴、もしや草紙「黒魚子くろななこの羽織、―の袴と云ふ拵へにて」

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐ぶつ【千体仏】

同一の面に多数の同形の仏像を彫刻し、または描いたもの。洞窟の壁面または光背などに作られる。彫像を多数一堂内に安置した場合もある。千仏。→三十三間堂

ぜん‐たいへいき【前太平記】

江戸歌舞伎の時代物における世界の一つ。俗史書「前太平記」に見える時代から取材したもので、源頼光の四天王が活躍する世界。

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県北東部、仙台湾に臨む東北地方最大の沖積平野。北から北上川、南から阿武隈川が流れ込む。陸前平野。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐みそ【仙台味噌】

仙台を中心に東北地方で製する赤味噌の一種。赤褐色の辛口味噌からくちみそ。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだい‐みもん【前代未聞】

これまでに聞いたことのないこと。きわめて珍しいこと。保元物語「義朝に父を切らせられし事、―の儀にあらずや」

⇒ぜん‐だい【前代】

せんだい‐むしくい【仙台虫喰】‥クヒ

スズメ目ウグイス科の小鳥。背面は暗緑色。灰緑色の頭央線がある。眉斑は黄白色。下面は灰白色。低山帯にすむ夏鳥で、冬は南アジアに渡る。鳴き声は「焼酎一杯ぐいー」と聞こえる。小昆虫を食す。

せんだいむしくい

⇒せんだい‐じょう【仙台城】

⇒せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】

⇒せんだい‐つうほう【仙台通宝】

⇒せんだい‐ひら【仙台平】

⇒せんだい‐へいや【仙台平野】

⇒せんだい‐みそ【仙台味噌】

⇒せんだい‐むしくい【仙台虫喰】

⇒せんだい‐わん【仙台湾】

せん‐だい【先代】

①前の時代。前代。「―旧事くじ本紀」

②当主の前の代。前代の主人。

③襲名した芸名・四股名しこななどの、一つ前の代の人。「―菊五郎」

せん‐だい【先帝】

⇒せんてい。源氏物語桐壺「―の四の宮の御かたちすぐれ給へる聞え高く」

せん‐だい【船台】

船を建造するとき船体をのせる台。

せんだい【闡提】

〔仏〕(→)一闡提いっせんだいに同じ。

ぜん‐たい【全体】

①身体の全部。全身。

②一まとまりのもののすべて。総体。「クラス―を見渡す」

③(副詞的に)

㋐もともと。元来。狂言、隠狸「―身どもに隠すと見えた」。「―君が悪いのだ」

㋑疑問の意を強める。いったい。「―何が気にいらないのだ」

⇒ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】

⇒ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

⇒ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】

⇒ぜんたい‐ろん【全体論】

ぜん‐たい【全隊】

①全部の部隊。

②その部隊全部。

ぜん‐だい【前代】

①前の時代。前の代。

②前の代の主人。先代。

③前代未聞の略。狂言、烏帽子折「―のくせ者」

⇒ぜんだい‐みもん【前代未聞】

せん‐たいきん【銭大昕】

清の考証学者。江蘇嘉定の人。字は暁徴・辛楣。号は竹汀。詩文に通じ、また蒙古史研究を開拓。著「十駕斎養新録」「二十二史考異」「補元史氏族表」「補元史芸文志」など。(1728〜1804)

せんだいくじほんぎ【先代旧事本紀】

(→)旧事紀くじきに同じ。

ぜんたい‐しゅうごう【全体集合】‥シフガフ

〔数〕ある集合の要素、部分集合のみに注目したときの、もとの集合をいう。↔部分集合。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたい‐しゅぎ【全体主義】

(totalitarianism)個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張のもとに諸集団を一元的に組み替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想および体制。

⇒ぜん‐たい【全体】

ぜんたいしゅぎ‐こっか【全体主義国家】‥コク‥

全体主義を原理とする国家。多くは一国一党制をとる。代表的なものはナチス‐ドイツ・ファシスト‐イタリア。スターリン時代のソ連を含めることもある。全体国家。

⇒ぜん‐たい【全体】

せん‐たいしょう【線対称】

二つの図形が、ある直線を軸とする対称移動によって移り合うとき、それらの図形は線対称であるという。

せんだい‐じょう【仙台城】‥ジヤウ

仙台市青葉山にある伊達氏の旧居城。もと国分氏の居城で千代せんだい城と称。伊達政宗がここに移って大修築。石垣など城址だけ残存。青葉城。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐じょうるり【仙台浄瑠璃】‥ジヤウ‥

(→)奥浄瑠璃に同じ。

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐しょくぶつ【蘚苔植物】

(→)苔こけ植物に同じ。

⇒せん‐たい【蘚苔】

せんだい‐つうほう【仙台通宝】

仙台藩が江戸幕府の認可を得て、1784年(天明4)から3年間、石巻で鋳造した撫角なでかく形の鉄銭。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐はぎ【千代萩】

マメ科の多年草。ハギとは別属。東北地方以北の海岸に自生。高さ約60センチメートル。葉は3個の小葉から成り、小葉に似た托葉を有する。4月頃、黄色の大きな蝶形花を総状花序に配列、花後、莢さやを生ずる。

せんだいはぎ【先代萩】

「伽羅めいぼく先代萩」の略称。「千代萩」とも書く。

せんたい‐ばんじょう【千態万状】‥ジヤウ

いろいろさまざまな状態。千態万様。

せんだい‐ひら【仙台平】

極上質の精好織せいごうおり袴はかま地の一種。元禄(1688〜1704)前後頃、仙台藩主が西陣から織師を招いて織り始めたという。福地桜痴、もしや草紙「黒魚子くろななこの羽織、―の袴と云ふ拵へにて」

⇒せんだい【仙台】

せんたい‐ぶつ【千体仏】

同一の面に多数の同形の仏像を彫刻し、または描いたもの。洞窟の壁面または光背などに作られる。彫像を多数一堂内に安置した場合もある。千仏。→三十三間堂

ぜん‐たいへいき【前太平記】

江戸歌舞伎の時代物における世界の一つ。俗史書「前太平記」に見える時代から取材したもので、源頼光の四天王が活躍する世界。

せんだい‐へいや【仙台平野】

宮城県北東部、仙台湾に臨む東北地方最大の沖積平野。北から北上川、南から阿武隈川が流れ込む。陸前平野。

⇒せんだい【仙台】

せんだい‐みそ【仙台味噌】

仙台を中心に東北地方で製する赤味噌の一種。赤褐色の辛口味噌からくちみそ。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだい‐みもん【前代未聞】

これまでに聞いたことのないこと。きわめて珍しいこと。保元物語「義朝に父を切らせられし事、―の儀にあらずや」

⇒ぜん‐だい【前代】

せんだい‐むしくい【仙台虫喰】‥クヒ

スズメ目ウグイス科の小鳥。背面は暗緑色。灰緑色の頭央線がある。眉斑は黄白色。下面は灰白色。低山帯にすむ夏鳥で、冬は南アジアに渡る。鳴き声は「焼酎一杯ぐいー」と聞こえる。小昆虫を食す。

せんだいむしくい

センダイムシクイ

提供:OPO

センダイムシクイ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒せんだい【仙台】

ぜんたい‐ろん【全体論】

〔哲〕全体は部分の総和としては認識できず、全体それ自身としての原理的考察が必要であるとする考え方。↔原子論

⇒ぜん‐たい【全体】

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県牡鹿おしか半島と福島県鵜うの尾崎に抱かれた湾。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだ‐おん【前打音】

〔音〕(Vorschlag ドイツ)装飾音の一種。ある音符の前に付加された、小さい音符で表記された音。奏法はさまざまだが、短めに奏することが多い。倚音いおん。

せん‐たく【洗濯】

(センダクとも)

①衣類などの汚れを洗ってきれいにすること。洗いすすぎ。日葡辞書「センダク」

②心にたまったつらい思いを忘れ去り、さっぱりした気持になること。浮世床初「命の―」

⇒せんたく‐いた【洗濯板】

⇒せんたく‐き【洗濯機】

⇒せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】

⇒せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

⇒せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

⇒せんたく‐もの【洗濯物】

⇒せんだく‐わたし【洗濯渡し】

せん‐たく【選択】

①えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり、悪いものをすてること。「好きなものを―する」「取捨―」

②選択科目の略。

⇒せんたく‐かもく【選択科目】

⇒せんたく‐かんぜい【選択関税】

⇒せんたく‐きょうか【選択教科】

⇒せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

⇒せんたく‐さいけん【選択債権】

⇒せんたく‐し【選択肢】

⇒せんたく‐せいげん【選択制限】

⇒せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

⇒せんたく‐どくせい【選択毒性】

せん‐たく【遷謫】

官位を落として辺鄙へんぴな地へ追いやること。

ぜん‐だく【然諾】

よしとして引き受けること。承諾。

⇒然諾を重んず

せんたく‐いた【洗濯板】

衣類などの洗濯に用いる、刻み目のある板。

洗濯板

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒せんだい【仙台】

ぜんたい‐ろん【全体論】

〔哲〕全体は部分の総和としては認識できず、全体それ自身としての原理的考察が必要であるとする考え方。↔原子論

⇒ぜん‐たい【全体】

せんだい‐わん【仙台湾】

宮城県牡鹿おしか半島と福島県鵜うの尾崎に抱かれた湾。

⇒せんだい【仙台】

ぜんだ‐おん【前打音】

〔音〕(Vorschlag ドイツ)装飾音の一種。ある音符の前に付加された、小さい音符で表記された音。奏法はさまざまだが、短めに奏することが多い。倚音いおん。

せん‐たく【洗濯】

(センダクとも)

①衣類などの汚れを洗ってきれいにすること。洗いすすぎ。日葡辞書「センダク」

②心にたまったつらい思いを忘れ去り、さっぱりした気持になること。浮世床初「命の―」

⇒せんたく‐いた【洗濯板】

⇒せんたく‐き【洗濯機】

⇒せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】

⇒せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

⇒せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

⇒せんたく‐もの【洗濯物】

⇒せんだく‐わたし【洗濯渡し】

せん‐たく【選択】

①えらぶこと。適当なものをえらびだすこと。良いものをとり、悪いものをすてること。「好きなものを―する」「取捨―」

②選択科目の略。

⇒せんたく‐かもく【選択科目】

⇒せんたく‐かんぜい【選択関税】

⇒せんたく‐きょうか【選択教科】

⇒せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

⇒せんたく‐さいけん【選択債権】

⇒せんたく‐し【選択肢】

⇒せんたく‐せいげん【選択制限】

⇒せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

⇒せんたく‐どくせい【選択毒性】

せん‐たく【遷謫】

官位を落として辺鄙へんぴな地へ追いやること。

ぜん‐だく【然諾】

よしとして引き受けること。承諾。

⇒然諾を重んず

せんたく‐いた【洗濯板】

衣類などの洗濯に用いる、刻み目のある板。

洗濯板

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐かもく【選択科目】‥クワ‥

学生・生徒が選択して履修する科目。↔必修科目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐かんぜい【選択関税】‥クワン‥

1品目につき、従量税と従価税との2種の税率を定め、そのうちどちらか税率の高い方あるいは低い方を選んで課する関税。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐き【洗濯機】

洗濯に用いる機械。普通、電気洗濯機のこと。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐きょうか【選択教科】‥ケウクワ

興味・関心、能力、将来の進路などに応じて選択できる教科。学校が一括して設置し、個人の選択の余地の少ないことが多い。↔必修教科。

⇒せん‐たく【選択】

せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

①条件付の発注の内示。

②(→)オプション取引に同じ。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐さいけん【選択債権】

〔法〕数個の給付の中から選択してはじめてその内容が特定される債権。→任意債権→種類債権。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐し【選択肢】

多肢選択法において、そこから選択して解答するように、正答を含めて設けられたいくつかの項目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せいげん【選択制限】

〔言〕(selectional restriction)生成文法の用語。述語が、その主語や目的語となる語句に課している意味上の制限。一般に、動詞「飲む」の主語となる名詞句は生物、目的語となる名詞句は液体に限られる。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】‥セキ‥

洗濯に用いる石鹸。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

洗濯に用いるアルカリ。炭酸ナトリウム、またはこれに炭酸水素ナトリウムを加えてアルカリ性を弱めたもの。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

年齢・勤続年数など一定の要件を満たせば、労働者本人の選択により定年前の退職でも退職金優遇や転職援助を行う制度。早期退職優遇制度。コース選択制。自由定年制。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐どくせい【選択毒性】

特定の生物のみに毒性を発揮し、他には無毒あるいは低毒性であるという、毒物の特異性。一般に、除草剤などの薬剤は、この性質を利用したもの。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

洗濯物を干す時に、風に飛ばされたり落ちたりしないように、挟んでとめる器具。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐もの【洗濯物】

衣服などのよごれて洗濯を要するもの。また、洗濯したもの。浄瑠璃、傾城反魂香「店はいそがし、―はつかへる」

⇒せん‐たく【洗濯】

せんだく‐わたし【洗濯渡し】

(東北地方でセンダクとは衣類の意)嫁が衣類一切の世話を姑から任されること。→主婦権

⇒せん‐たく【洗濯】

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐かもく【選択科目】‥クワ‥

学生・生徒が選択して履修する科目。↔必修科目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐かんぜい【選択関税】‥クワン‥

1品目につき、従量税と従価税との2種の税率を定め、そのうちどちらか税率の高い方あるいは低い方を選んで課する関税。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐き【洗濯機】

洗濯に用いる機械。普通、電気洗濯機のこと。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐きょうか【選択教科】‥ケウクワ

興味・関心、能力、将来の進路などに応じて選択できる教科。学校が一括して設置し、個人の選択の余地の少ないことが多い。↔必修教科。

⇒せん‐たく【選択】

せんたくけんつき‐とりひき【選択権付取引】

①条件付の発注の内示。

②(→)オプション取引に同じ。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐さいけん【選択債権】

〔法〕数個の給付の中から選択してはじめてその内容が特定される債権。→任意債権→種類債権。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐し【選択肢】

多肢選択法において、そこから選択して解答するように、正答を含めて設けられたいくつかの項目。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せいげん【選択制限】

〔言〕(selectional restriction)生成文法の用語。述語が、その主語や目的語となる語句に課している意味上の制限。一般に、動詞「飲む」の主語となる名詞句は生物、目的語となる名詞句は液体に限られる。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐せっけん【洗濯石鹸】‥セキ‥

洗濯に用いる石鹸。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ソーダ【洗濯ソーダ】

洗濯に用いるアルカリ。炭酸ナトリウム、またはこれに炭酸水素ナトリウムを加えてアルカリ性を弱めたもの。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐ていねんせい【選択定年制】

年齢・勤続年数など一定の要件を満たせば、労働者本人の選択により定年前の退職でも退職金優遇や転職援助を行う制度。早期退職優遇制度。コース選択制。自由定年制。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐どくせい【選択毒性】

特定の生物のみに毒性を発揮し、他には無毒あるいは低毒性であるという、毒物の特異性。一般に、除草剤などの薬剤は、この性質を利用したもの。

⇒せん‐たく【選択】

せんたく‐ばさみ【洗濯挟み】

洗濯物を干す時に、風に飛ばされたり落ちたりしないように、挟んでとめる器具。

⇒せん‐たく【洗濯】

せんたく‐もの【洗濯物】

衣服などのよごれて洗濯を要するもの。また、洗濯したもの。浄瑠璃、傾城反魂香「店はいそがし、―はつかへる」

⇒せん‐たく【洗濯】

せんだく‐わたし【洗濯渡し】

(東北地方でセンダクとは衣類の意)嫁が衣類一切の世話を姑から任されること。→主婦権

⇒せん‐たく【洗濯】

広辞苑に「仙籍」で始まるの検索結果 1-2。