複数辞典一括検索+![]()

![]()

ひや‐めし【冷飯】🔗⭐🔉

ひやめし‐くい【冷飯食い】‥クヒ🔗⭐🔉

ひやめし‐くい【冷飯食い】‥クヒ

①居候いそうろう。食客。

②江戸時代に、家督を相続しない次男以下のものを卑しめて言った語。

⇒ひや‐めし【冷飯】

ひやめし‐ぞうり【冷飯草履】‥ザウ‥🔗⭐🔉

ひやめし‐ぞうり【冷飯草履】‥ザウ‥

藁緒わらおの粗末な藁草履。島崎藤村、春「岸本を呼留めたのは、―を穿いた寺男の老爺じいさんである」

⇒ひや‐めし【冷飯】

○冷飯を食うひやめしをくう

①居候いそうろうをする。

②冷遇される。能力が評価されず低い地位にいる。

⇒ひや‐めし【冷飯】

○冷飯を食うひやめしをくう🔗⭐🔉

○冷飯を食うひやめしをくう

①居候いそうろうをする。

②冷遇される。能力が評価されず低い地位にいる。

⇒ひや‐めし【冷飯】

ひや‐やか【冷やか】

①ひえびえしているさま。つめたいさま。〈[季]秋〉

②冷淡なさま。愛想のないさま。「―な返事」

ひや‐やっこ【冷奴】

豆腐を冷水でひやし、醤油と薬味とで食べる料理。奴豆腐。〈[季]夏〉

ひやり

急につめたさを感じるさま。恐怖感についてもいう。「―とした手ざわり」「一瞬―とする」

ヒヤリング【hearing】

⇒ヒアリング

ひゆ【莧】

ヒユ科の一年草。インド原産で古くから栽培。茎の高さ約1メートル。葉は菱形で柔軟、赤色を帯びるものもある。夏から秋、黄緑色の小花を穂状に付ける。葉は茹ゆでて食用とする。日本にも類似の野生種が数種ある。また、広くはヒユ属(学名アマランサス)植物の総称。作物・観賞用のハゲイトウなどを含む。ヒョウ。ヒョウナ。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ひゆ

ひ‐ゆ【比喩・譬喩】

①物事の説明に、これと類似したものを借りて表現すること。たとえ。→隠喩→直喩。

②譬喩歌ひゆかの略。

ひ・ゆ【冷ゆ】

〔自下二〕

⇒ひえる(下一)

び‐ゆ【媚諛】

(主として明治期に用いた語)こびへつらうこと。

ピュア【pure】

純なさま。純粋なさま。純潔。

ひゅう

風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

びゅう

①(→)「ひゅう」に同じ。

②むち・薙刀なぎなた・棒など長いものをふりまわすさま。

ビュー【view】

①光景。景色。眺め。

②所見。見解。

ぴゅう

①風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

②笛などの音。

③液体などが、勢いよく噴出するさま。

ピュヴィス‐ド‐シャヴァンヌ【Pierre Puvis de Chavannes】

フランスの画家。古典的で穏やか、理想主義的な壁画を描く。19世紀後半の象徴主義を代表する。作「貧しき漁夫」など。(1824〜1898)

ヒューエル【William Whewell】

イギリスの科学史家・科学哲学者。「scientist(科学者)」という語を造ったことで知られる。主著「帰納的科学の歴史」「帰納的科学の哲学」。(1794〜1866)

ひゅうが【日向】ヒウガ

①(古くはヒムカ)旧国名。今の宮崎県。

②宮崎県北部の市。旧幕府直轄領。市の北東部にある細島港は天然の良港で京浜・阪神とのフェリーの発着地。人口6万4千。

⇒ひゅうが‐なだ【日向灘】

⇒ひゅうが‐みずき【日向水木】

ひゅうが‐なだ【日向灘】ヒウガ‥

日向国の東方の海。豊後水道から南下する沿岸海流と黒潮本流とが会合し四国南端に向かう。

⇒ひゅうが【日向】

ひゅうが‐みずき【日向水木】ヒウガミヅ‥

マンサク科の落葉低木。高さ2メートル。葉は小形で卵形。初春、葉に先立って鮮黄色の五弁花を穂をなして下垂。トサミズキに酷似、茶花ちゃばなとして珍重。庭木用。伊予みずき。

ヒュウガミズキ

提供:ネイチャー・プロダクション

ひ‐ゆ【比喩・譬喩】

①物事の説明に、これと類似したものを借りて表現すること。たとえ。→隠喩→直喩。

②譬喩歌ひゆかの略。

ひ・ゆ【冷ゆ】

〔自下二〕

⇒ひえる(下一)

び‐ゆ【媚諛】

(主として明治期に用いた語)こびへつらうこと。

ピュア【pure】

純なさま。純粋なさま。純潔。

ひゅう

風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

びゅう

①(→)「ひゅう」に同じ。

②むち・薙刀なぎなた・棒など長いものをふりまわすさま。

ビュー【view】

①光景。景色。眺め。

②所見。見解。

ぴゅう

①風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

②笛などの音。

③液体などが、勢いよく噴出するさま。

ピュヴィス‐ド‐シャヴァンヌ【Pierre Puvis de Chavannes】

フランスの画家。古典的で穏やか、理想主義的な壁画を描く。19世紀後半の象徴主義を代表する。作「貧しき漁夫」など。(1824〜1898)

ヒューエル【William Whewell】

イギリスの科学史家・科学哲学者。「scientist(科学者)」という語を造ったことで知られる。主著「帰納的科学の歴史」「帰納的科学の哲学」。(1794〜1866)

ひゅうが【日向】ヒウガ

①(古くはヒムカ)旧国名。今の宮崎県。

②宮崎県北部の市。旧幕府直轄領。市の北東部にある細島港は天然の良港で京浜・阪神とのフェリーの発着地。人口6万4千。

⇒ひゅうが‐なだ【日向灘】

⇒ひゅうが‐みずき【日向水木】

ひゅうが‐なだ【日向灘】ヒウガ‥

日向国の東方の海。豊後水道から南下する沿岸海流と黒潮本流とが会合し四国南端に向かう。

⇒ひゅうが【日向】

ひゅうが‐みずき【日向水木】ヒウガミヅ‥

マンサク科の落葉低木。高さ2メートル。葉は小形で卵形。初春、葉に先立って鮮黄色の五弁花を穂をなして下垂。トサミズキに酷似、茶花ちゃばなとして珍重。庭木用。伊予みずき。

ヒュウガミズキ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒ひゅうが【日向】

ひ‐ユークリッド‐きかがく【非ユークリッド幾何学】

ユークリッド幾何学における平行線の公理を否定し、他の形の平行線の公理を採用することによって成立する幾何学。ボヤイ・ロバチェフスキーの幾何学(双曲幾何学)とリーマンの幾何学(楕円幾何学)との2種が成立する。これらの幾何学の成立する空間はユークリッド幾何学の成立する空間とは性質を全く異にし、たとえば、三角形の内角の和は2直角にならない。

ビューグル【bugle】

信号用ラッパに由来する金管楽器の総称。サクソルン属の高音楽器。

びゅう‐けい【謬計】ビウ‥

まちがった考え・計画。謬算。

ビューゲル【Bügel ドイツ】

電車の屋根の上に取りつけた弓形の集電装置。路面電車などに用いられる。

びゅう‐けん【謬見】ビウ‥

まちがった考え。あやまった意見。「―を改める」

びゅう‐げん【謬言】ビウ‥

まちがった発言。

びゅう‐さん【謬算】ビウ‥

(→)謬計びゅうけいに同じ。

ヒューズ【fuse】

電気回路に挿入し、過大な電流が流れると溶けて、回路を遮断する可溶合金片。フューズ。「―がとぶ」

⇒ヒューズ‐ボックス【fuse box】

ヒューストン【Houston】

アメリカ合衆国南部、テキサス州の工業都市。サンベルトの中核で、石油・化学のほか先端産業が立地。郊外にナサ(NASA)の施設がある。水路でメキシコ湾と連絡、石油・綿花などの積出港。人口195万4千(2000)。

ヒューズ‐ボックス【fuse box】

過大な電流が流れた場合にヒューズを用いて瞬間的に回路を遮断する装置。

⇒ヒューズ【fuse】

びゅう‐せつ【謬説】ビウ‥

まちがった説。

びゅう‐そう【謬想】ビウサウ

あやまった考え。

ビューティー【beauty】

①美。

②美人。「―‐コンテスト」

⇒ビューティー‐サロン【beauty salon】

⇒ビューティー‐スポット【beauty spot】

ビューティー‐サロン【beauty salon】

美容院。ビューティー‐パーラー。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティー‐スポット【beauty spot】

つけぼくろ。入れぼくろ。星などを描くメーキャップもいう。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティフル【beautiful】

美しいさま。

びゅう‐でん【謬伝】ビウ‥

あやまったいいつたえ。誤伝。

ひ‐ゆうでんりつ【比誘電率】‥イウ‥

物質の誘電率を真空の誘電率で割った定数。平行平板コンデンサーの両極板の間に誘電体を入れた時と入れない時との量の比で、その値は誘電体に固有な定数となる。無次元の物質定数。

ヒューバーマン【Leo Huberman】

アメリカの労働運動家・社会主義理論家。スウィージーと共に雑誌「マンスリー‐レヴュー」を編集。(1903〜1968)

ビューヒナー【Georg Büchner】

ドイツの作家。革命運動に参加。戯曲「ダントンの死」「ヴォイツェク」のほか政治的パンフレット「ヘッセンの急使」など。(1813〜1837)

ひゅう‐ひゅう

①強い風が継続して吹き抜けるときに出る音。「木枯しが―吹く」

②小さな物体が高速で風を切って飛ぶときの音。また、そのさま。「弾丸が―と飛び交う」

びゅう‐びゅう

①激しい風が吹き続けるときの音。

②細くしなやかな物が何度も風を切って動くときの音。「電線が風で―うなる」

ビューフォート‐ふうりょくかいきゅう【ビューフォート風力階級】‥キフ

イギリスの提督ビューフォート(F. Beaufort1774〜1857)の考案した風力階級。→風力階級

ヒューベル【David Hunter Hubel】

カナダ生れの大脳生理学者。ジョンズ‐ホプキンズ大学・ハーヴァード大学教授。網膜で受容された視覚情報が大脳視覚野でどのように処理されるかを研究。ノーベル賞。(1926〜)

ピューマ【puma】

(プーマとも)ネコ科の哺乳類。大きさはヒョウくらいで、体長1.5メートルほど。毛色は赤褐色から褐色で、幼獣には斑紋がある。運動活発で跳躍力強く、木登りに巧み。シカなどを捕食する。南北アメリカ全体に分布。アメリカライオン。ヤマライオン。クーガー。

ピューマ

提供:東京動物園協会

⇒ひゅうが【日向】

ひ‐ユークリッド‐きかがく【非ユークリッド幾何学】

ユークリッド幾何学における平行線の公理を否定し、他の形の平行線の公理を採用することによって成立する幾何学。ボヤイ・ロバチェフスキーの幾何学(双曲幾何学)とリーマンの幾何学(楕円幾何学)との2種が成立する。これらの幾何学の成立する空間はユークリッド幾何学の成立する空間とは性質を全く異にし、たとえば、三角形の内角の和は2直角にならない。

ビューグル【bugle】

信号用ラッパに由来する金管楽器の総称。サクソルン属の高音楽器。

びゅう‐けい【謬計】ビウ‥

まちがった考え・計画。謬算。

ビューゲル【Bügel ドイツ】

電車の屋根の上に取りつけた弓形の集電装置。路面電車などに用いられる。

びゅう‐けん【謬見】ビウ‥

まちがった考え。あやまった意見。「―を改める」

びゅう‐げん【謬言】ビウ‥

まちがった発言。

びゅう‐さん【謬算】ビウ‥

(→)謬計びゅうけいに同じ。

ヒューズ【fuse】

電気回路に挿入し、過大な電流が流れると溶けて、回路を遮断する可溶合金片。フューズ。「―がとぶ」

⇒ヒューズ‐ボックス【fuse box】

ヒューストン【Houston】

アメリカ合衆国南部、テキサス州の工業都市。サンベルトの中核で、石油・化学のほか先端産業が立地。郊外にナサ(NASA)の施設がある。水路でメキシコ湾と連絡、石油・綿花などの積出港。人口195万4千(2000)。

ヒューズ‐ボックス【fuse box】

過大な電流が流れた場合にヒューズを用いて瞬間的に回路を遮断する装置。

⇒ヒューズ【fuse】

びゅう‐せつ【謬説】ビウ‥

まちがった説。

びゅう‐そう【謬想】ビウサウ

あやまった考え。

ビューティー【beauty】

①美。

②美人。「―‐コンテスト」

⇒ビューティー‐サロン【beauty salon】

⇒ビューティー‐スポット【beauty spot】

ビューティー‐サロン【beauty salon】

美容院。ビューティー‐パーラー。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティー‐スポット【beauty spot】

つけぼくろ。入れぼくろ。星などを描くメーキャップもいう。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティフル【beautiful】

美しいさま。

びゅう‐でん【謬伝】ビウ‥

あやまったいいつたえ。誤伝。

ひ‐ゆうでんりつ【比誘電率】‥イウ‥

物質の誘電率を真空の誘電率で割った定数。平行平板コンデンサーの両極板の間に誘電体を入れた時と入れない時との量の比で、その値は誘電体に固有な定数となる。無次元の物質定数。

ヒューバーマン【Leo Huberman】

アメリカの労働運動家・社会主義理論家。スウィージーと共に雑誌「マンスリー‐レヴュー」を編集。(1903〜1968)

ビューヒナー【Georg Büchner】

ドイツの作家。革命運動に参加。戯曲「ダントンの死」「ヴォイツェク」のほか政治的パンフレット「ヘッセンの急使」など。(1813〜1837)

ひゅう‐ひゅう

①強い風が継続して吹き抜けるときに出る音。「木枯しが―吹く」

②小さな物体が高速で風を切って飛ぶときの音。また、そのさま。「弾丸が―と飛び交う」

びゅう‐びゅう

①激しい風が吹き続けるときの音。

②細くしなやかな物が何度も風を切って動くときの音。「電線が風で―うなる」

ビューフォート‐ふうりょくかいきゅう【ビューフォート風力階級】‥キフ

イギリスの提督ビューフォート(F. Beaufort1774〜1857)の考案した風力階級。→風力階級

ヒューベル【David Hunter Hubel】

カナダ生れの大脳生理学者。ジョンズ‐ホプキンズ大学・ハーヴァード大学教授。網膜で受容された視覚情報が大脳視覚野でどのように処理されるかを研究。ノーベル賞。(1926〜)

ピューマ【puma】

(プーマとも)ネコ科の哺乳類。大きさはヒョウくらいで、体長1.5メートルほど。毛色は赤褐色から褐色で、幼獣には斑紋がある。運動活発で跳躍力強く、木登りに巧み。シカなどを捕食する。南北アメリカ全体に分布。アメリカライオン。ヤマライオン。クーガー。

ピューマ

提供:東京動物園協会

ヒューマニスティック【humanistic】

①人道的。人道主義的。

②人文主義的。

ヒューマニスト【humanist】

①人道主義者。

②人文主義者。

ヒューマニズム【humanism】

①一般に人間的(ヒューマン)なことを尊重する思想。中世末期において人間の解放はギリシア‐ラテンの古典へ遡ることにより遂行されたので、ヒューマニズムは人文主義、古典研究として始まった。歴史上主要な形態は次のもの。

㋐中世的な宗教的世界観からの解放を求めるルネサンス期のイタリアの人文主義。

㋑宗教からの徹底的解放を求め、普遍的人間性を認めた17〜18世紀イギリス・フランスの市民的ヒューマニズム。

㋒古典重視、人間性の調和的発展、人間の自己救済力を説く18〜19世紀のドイツの新ヒューマニズム。

㋓資本主義によって疎外された人間に人間性回復を求める社会主義的ヒューマニズム。

㋔東西文化の比較研究に基づく20世紀の補完的ヒューマニズム。

㋕人間的実存を真理や価値の基礎に据える実存主義的ヒューマニズム。

②人道主義。

ヒューマニティー【humanity】

①人道。人間愛。

②人間性。

ヒューマン【human】

人間的。人間らしいさま。

⇒ヒューマン‐ドキュメント【human document】

⇒ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

ヒューマン‐ドキュメント【human document】

人間生活の記録。人生記録。

⇒ヒューマン【human】

ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

人間関係。一定の社会組織、とりわけ企業内における人と人との心理的関係。人間関係論。HR

⇒ヒューマン【human】

ヒューム【David Hume】

イギリスの哲学者・歴史家。経験論の立場にたち、従来の形而上学に破壊的な批判を加え、実体・因果法則などの観念は習慣による主観的な確信にすぎないと主張。著「人間本性論」「英国史」など。(1711〜1776)

ヒューム‐かん【ヒューム管】‥クワン

(創案者W. R. Humeに因む)鉄条入りのコンクリート管。上・下水道管、導水管とする。

ヒューモア【humour】

⇒ユーモア

ヒューリスティックス【heuristics】

〔心〕決められた手順に従うのではなく、ひらめきや思いつきによって問題を解くこと。

ピューリタニズム【Puritanism】

①清教徒せいきょうと主義。

②(puritanism)宗教・道徳上、厳格であること。

ピューリタン【Puritan】

①(→)清教徒せいきょうと。

②(puritan)極端に謹厳・潔癖な人。

⇒ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

清教徒革命。

⇒ピューリタン【Puritan】

ピューレ【purée フランス】

火を通した、あるいは生の野菜・果物などを、すりつぶしたり裏漉うらごししたりしたもの。「トマト‐―」

ビューロー【bureau フランス・ イギリス】

①事務局。事務所。案内所。「トラベル‐―」

②官庁の局・部・課。

③(引出し付の)事務机。

ビューロクラシー【bureaucracy】

官僚政治。官僚主義。

びゅう‐ろん【謬論】ビウ‥

あやまった議論。

ヒューロン‐こ【ヒューロン湖】

(Lake Huron)北アメリカ五大湖の一つ。カナダ・アメリカ合衆国にまたがり、面積約5万9000平方キロメートル。→五大湖(図)

ひゆ‐か【譬喩歌】

万葉集における、表現手法による部類の一つ。多く恋愛の心情を表にあらわさず、外界の事物によって暗喩的に詠んだ歌。たとえ歌。

ピュシス【physis ギリシア】

〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探究したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnaturaと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。

ビュスチェ【bustier フランス】

ウェストまである紐なしのブラジャー。また、同形の上着。ビスチェ。

ひゆ‐たい【比喩体・譬喩体】

享保(1716〜1736)の頃、沾洲せんしゅう一派の流行させた、卑俗な見立て・比喩でよむ俳諧の風体。

ピュタゴラス【Pythagorās】

⇒ピタゴラス

ヒュッテ【Hütte ドイツ】

山小屋。スキー小屋。

ひゅっ‐と

〔副〕

①軽く。ぞうさもなく。ふっと。

②まちがいなく。きっと。東海道中膝栗毛4「わたしとこの草履は―丈夫で、根から切りやいたしませぬ」

③物が風を切って動く音、また、そのさま。

ビュッフェ【buffet フランス】

①列車内などに設けた簡易食堂。

②パーティーなどで、立食の形式。

③並んだ料理から好きなものを取って食べる形式。

ビュッフェ【Bernard Buffet】

フランスの画家・版画家。輪郭をつける直線的な黒い線の多用が特徴。(1928〜1999)

ビュデ【Guillaume Budé】

フランスの人文学者。古代ギリシア研究の再興のほかコレージュ‐ド‐フランスの創立(国王フランソワ1世に進言)に貢献。(1468〜1540)

ビュトール【Michel Butor】

フランスの作家。ヌーヴォー‐ロマンの代表。精妙な方法によって、通常の現実をこえた時間と空間との複雑なからみ合いを描出。小説「心変わり」「合い間」、評論「レペルトワール」など。(1926〜)

ビュフォン【Georges-Louis Leclerc de Buffon】

フランス啓蒙期の博物学者・哲学者。地球の生成・歴史に関する推測を述べ、生物進化の観念を提起。進化論の先駆者。主著「博物誌」「文体論」。(1707〜1788)

ヒュブリス【hybris ギリシア】

(「思い上がり」の意)人間が過度に高ぶったり分を越えて神に挑んだりすること。神の懲罰や嫉妬の対象となった。

ひゆ‐ほう【比喩法・譬喩法】‥ハフ

修辞法の一つ。理解を深め、表現に味わいを加えるために比喩を用いる技法。

ヒュメーン【Hymēn】

ギリシア神話で結婚をつかさどる神。ハイメン。

ビュラン【burin フランス】

①(→)彫器ちょうき。

②銅版画などに用いる先の鋭い彫刻刀。

ビュリダン【Jean Buridan】

フランスのスコラ学者。パリ大学総長。精緻な論理学研究を展開し、また自然学の分野で優れた研究を行なった。力学におけるインペトゥス理論は後世に影響。(1300頃〜1358以後)

⇒ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

左右等距離に同じ量の干し草を置かれたロバは、左右に同じ強さの欲求が働くためどちらにも動けず飢えてしまう、というたとえ。

⇒ビュリダン【Jean Buridan】

ピュリッツァー‐しょう【ピュリッツァー賞】‥シヤウ

アメリカの新聞人ピュリッツァー(Joseph Pulitzer1847〜1911)の遺産により1917年に制定された賞。ジャーナリズム・文学・音楽の各部門でのすぐれた業績に対して毎年授与される。

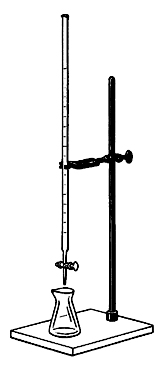

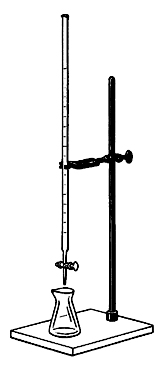

ビュレット【burette】

滴定などで、液体の容積を測るのに用いる装置。目盛ガラス管。

ビュレット

ヒューマニスティック【humanistic】

①人道的。人道主義的。

②人文主義的。

ヒューマニスト【humanist】

①人道主義者。

②人文主義者。

ヒューマニズム【humanism】

①一般に人間的(ヒューマン)なことを尊重する思想。中世末期において人間の解放はギリシア‐ラテンの古典へ遡ることにより遂行されたので、ヒューマニズムは人文主義、古典研究として始まった。歴史上主要な形態は次のもの。

㋐中世的な宗教的世界観からの解放を求めるルネサンス期のイタリアの人文主義。

㋑宗教からの徹底的解放を求め、普遍的人間性を認めた17〜18世紀イギリス・フランスの市民的ヒューマニズム。

㋒古典重視、人間性の調和的発展、人間の自己救済力を説く18〜19世紀のドイツの新ヒューマニズム。

㋓資本主義によって疎外された人間に人間性回復を求める社会主義的ヒューマニズム。

㋔東西文化の比較研究に基づく20世紀の補完的ヒューマニズム。

㋕人間的実存を真理や価値の基礎に据える実存主義的ヒューマニズム。

②人道主義。

ヒューマニティー【humanity】

①人道。人間愛。

②人間性。

ヒューマン【human】

人間的。人間らしいさま。

⇒ヒューマン‐ドキュメント【human document】

⇒ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

ヒューマン‐ドキュメント【human document】

人間生活の記録。人生記録。

⇒ヒューマン【human】

ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

人間関係。一定の社会組織、とりわけ企業内における人と人との心理的関係。人間関係論。HR

⇒ヒューマン【human】

ヒューム【David Hume】

イギリスの哲学者・歴史家。経験論の立場にたち、従来の形而上学に破壊的な批判を加え、実体・因果法則などの観念は習慣による主観的な確信にすぎないと主張。著「人間本性論」「英国史」など。(1711〜1776)

ヒューム‐かん【ヒューム管】‥クワン

(創案者W. R. Humeに因む)鉄条入りのコンクリート管。上・下水道管、導水管とする。

ヒューモア【humour】

⇒ユーモア

ヒューリスティックス【heuristics】

〔心〕決められた手順に従うのではなく、ひらめきや思いつきによって問題を解くこと。

ピューリタニズム【Puritanism】

①清教徒せいきょうと主義。

②(puritanism)宗教・道徳上、厳格であること。

ピューリタン【Puritan】

①(→)清教徒せいきょうと。

②(puritan)極端に謹厳・潔癖な人。

⇒ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

清教徒革命。

⇒ピューリタン【Puritan】

ピューレ【purée フランス】

火を通した、あるいは生の野菜・果物などを、すりつぶしたり裏漉うらごししたりしたもの。「トマト‐―」

ビューロー【bureau フランス・ イギリス】

①事務局。事務所。案内所。「トラベル‐―」

②官庁の局・部・課。

③(引出し付の)事務机。

ビューロクラシー【bureaucracy】

官僚政治。官僚主義。

びゅう‐ろん【謬論】ビウ‥

あやまった議論。

ヒューロン‐こ【ヒューロン湖】

(Lake Huron)北アメリカ五大湖の一つ。カナダ・アメリカ合衆国にまたがり、面積約5万9000平方キロメートル。→五大湖(図)

ひゆ‐か【譬喩歌】

万葉集における、表現手法による部類の一つ。多く恋愛の心情を表にあらわさず、外界の事物によって暗喩的に詠んだ歌。たとえ歌。

ピュシス【physis ギリシア】

〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探究したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnaturaと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。

ビュスチェ【bustier フランス】

ウェストまである紐なしのブラジャー。また、同形の上着。ビスチェ。

ひゆ‐たい【比喩体・譬喩体】

享保(1716〜1736)の頃、沾洲せんしゅう一派の流行させた、卑俗な見立て・比喩でよむ俳諧の風体。

ピュタゴラス【Pythagorās】

⇒ピタゴラス

ヒュッテ【Hütte ドイツ】

山小屋。スキー小屋。

ひゅっ‐と

〔副〕

①軽く。ぞうさもなく。ふっと。

②まちがいなく。きっと。東海道中膝栗毛4「わたしとこの草履は―丈夫で、根から切りやいたしませぬ」

③物が風を切って動く音、また、そのさま。

ビュッフェ【buffet フランス】

①列車内などに設けた簡易食堂。

②パーティーなどで、立食の形式。

③並んだ料理から好きなものを取って食べる形式。

ビュッフェ【Bernard Buffet】

フランスの画家・版画家。輪郭をつける直線的な黒い線の多用が特徴。(1928〜1999)

ビュデ【Guillaume Budé】

フランスの人文学者。古代ギリシア研究の再興のほかコレージュ‐ド‐フランスの創立(国王フランソワ1世に進言)に貢献。(1468〜1540)

ビュトール【Michel Butor】

フランスの作家。ヌーヴォー‐ロマンの代表。精妙な方法によって、通常の現実をこえた時間と空間との複雑なからみ合いを描出。小説「心変わり」「合い間」、評論「レペルトワール」など。(1926〜)

ビュフォン【Georges-Louis Leclerc de Buffon】

フランス啓蒙期の博物学者・哲学者。地球の生成・歴史に関する推測を述べ、生物進化の観念を提起。進化論の先駆者。主著「博物誌」「文体論」。(1707〜1788)

ヒュブリス【hybris ギリシア】

(「思い上がり」の意)人間が過度に高ぶったり分を越えて神に挑んだりすること。神の懲罰や嫉妬の対象となった。

ひゆ‐ほう【比喩法・譬喩法】‥ハフ

修辞法の一つ。理解を深め、表現に味わいを加えるために比喩を用いる技法。

ヒュメーン【Hymēn】

ギリシア神話で結婚をつかさどる神。ハイメン。

ビュラン【burin フランス】

①(→)彫器ちょうき。

②銅版画などに用いる先の鋭い彫刻刀。

ビュリダン【Jean Buridan】

フランスのスコラ学者。パリ大学総長。精緻な論理学研究を展開し、また自然学の分野で優れた研究を行なった。力学におけるインペトゥス理論は後世に影響。(1300頃〜1358以後)

⇒ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

左右等距離に同じ量の干し草を置かれたロバは、左右に同じ強さの欲求が働くためどちらにも動けず飢えてしまう、というたとえ。

⇒ビュリダン【Jean Buridan】

ピュリッツァー‐しょう【ピュリッツァー賞】‥シヤウ

アメリカの新聞人ピュリッツァー(Joseph Pulitzer1847〜1911)の遺産により1917年に制定された賞。ジャーナリズム・文学・音楽の各部門でのすぐれた業績に対して毎年授与される。

ビュレット【burette】

滴定などで、液体の容積を測るのに用いる装置。目盛ガラス管。

ビュレット

ピュロン【Pyrrhōn】

古代ギリシアの哲学者。懐疑論の祖。判断を停止(エポケー)して、心の安静を求めることをすすめた。ピロン。(前360頃〜前270頃)

びゅん‐びゅん

物体が高速で風を切って飛ぶように進んだり回ったりするときの摩擦音。「車を―飛ばす」

ひよ

(擬声語)雛の鳴く声。

ひ‐よ【誹誉】

そしりとほまれ。

ひょい‐と

〔副〕

①不意に。突然、または偶然に。「―出くわした」

②身軽なさま。気軽に事を行うさま。「―飛び越える」

ひょい‐ひょい

①不意に折々出てくるさま。または、ところどころへ出てくるさま。ちょいちょい。「―顔を出す」

②身軽に動くさま。「―と身をかわす」「―と引き受ける」

ひょう【莧】

〔植〕ヒユの訛。

ひょう【平】ヒヤウ

(慣用音)

①漢字の四声しせいの一つ。平声ひょうしょう。↔仄そく。

②平調ひょうじょう。

→へい(平)

ひょう【兵】ヒヤウ

(呉音)将棋の駒の名。歩ふの異称。→へい(兵)

ひょう【表】ヘウ

①臣下から天子に奉る文書。主君や役所に差し出す文書。「出師すいしの―」

②こみいった事柄を、見やすいように配列して書きあらわしたもの。「―で示す」

③古く中国で、地上に立てて時刻をはかった木。ひかげばしら。

ひょう【俵】ヘウ

たわらに入ったものを数える単位。米は普通4斗を1俵とする。

ひょう【豹】ヘウ

ネコ科の哺乳類。体長約1.5メートル。毛色は黄色の地に梅花状の黒点を持つが、中には全身黒色の個体(クロヒョウ)もいる。かつてアジアからアフリカに広く生息、現在では限られた地域にのみ分布。森林やサバンナで単独に生活し、鳥類や哺乳類を襲う。

クロヒョウ

提供:東京動物園協会

ピュロン【Pyrrhōn】

古代ギリシアの哲学者。懐疑論の祖。判断を停止(エポケー)して、心の安静を求めることをすすめた。ピロン。(前360頃〜前270頃)

びゅん‐びゅん

物体が高速で風を切って飛ぶように進んだり回ったりするときの摩擦音。「車を―飛ばす」

ひよ

(擬声語)雛の鳴く声。

ひ‐よ【誹誉】

そしりとほまれ。

ひょい‐と

〔副〕

①不意に。突然、または偶然に。「―出くわした」

②身軽なさま。気軽に事を行うさま。「―飛び越える」

ひょい‐ひょい

①不意に折々出てくるさま。または、ところどころへ出てくるさま。ちょいちょい。「―顔を出す」

②身軽に動くさま。「―と身をかわす」「―と引き受ける」

ひょう【莧】

〔植〕ヒユの訛。

ひょう【平】ヒヤウ

(慣用音)

①漢字の四声しせいの一つ。平声ひょうしょう。↔仄そく。

②平調ひょうじょう。

→へい(平)

ひょう【兵】ヒヤウ

(呉音)将棋の駒の名。歩ふの異称。→へい(兵)

ひょう【表】ヘウ

①臣下から天子に奉る文書。主君や役所に差し出す文書。「出師すいしの―」

②こみいった事柄を、見やすいように配列して書きあらわしたもの。「―で示す」

③古く中国で、地上に立てて時刻をはかった木。ひかげばしら。

ひょう【俵】ヘウ

たわらに入ったものを数える単位。米は普通4斗を1俵とする。

ひょう【豹】ヘウ

ネコ科の哺乳類。体長約1.5メートル。毛色は黄色の地に梅花状の黒点を持つが、中には全身黒色の個体(クロヒョウ)もいる。かつてアジアからアフリカに広く生息、現在では限られた地域にのみ分布。森林やサバンナで単独に生活し、鳥類や哺乳類を襲う。

クロヒョウ

提供:東京動物園協会

ヒョウ

提供:東京動物園協会

ヒョウ

提供:東京動物園協会

⇒豹は死して皮を留め、人は死して名を留む

ひょう【票】ヘウ

①ふだ。紙片。書付け。

②選挙・採決などで意思を表示したふだ。また、それを数える語。「―を数える」「―が割れる」

ひょう【評】ヒヤウ

善悪・可否・価値などを判断し論定すること。また、その言葉や文章。「―を書く」

ひょう【雹】

積乱雲から降ってくる氷塊。主として雷雨に伴って降り、大きさは豆粒ないし鶏卵ほど。夏期に多く、畑作物や家畜に害を与える。〈[季]夏〉

ひょう【標】ヘウ

①しるし。目じるし。

②朝廷の公事くじの時に百官の席次を定めたしるしの白木。→版へん

ひょう【瓢】ヘウ

①ひさご。なりひさご。

②ひさごを、酒を盛る器としたもの。ひょうたん。

ひ‐よう【日傭】

1日を限ってやとわれること。また、その人。また、その賃金。ひやとい。

⇒ひよう‐とり【日傭取】

ひ‐よう【比容】

単位質量の物質の占める体積。密度の逆数。比容積。

ひ‐よう【飛揚】‥ヤウ

①とんで高く空中にあがること。飛翔。

②高い地位にのぼること。

ひ‐よう【秘要】‥エウ

おくのて。奥義。秘訣。

ひ‐よう【費用】

①物を買い、または使用するために要する金銭。いりめ。

②特に、企業が収益をあげるために消費した財の価値や借りた資本の利子などの総称。

⇒ひよう‐かかく【費用価格】

⇒ひよう‐こうか‐ぶんせき【費用効果分析】

⇒ひよう‐たい‐こうか【費用対効果】

⇒ひよう‐べんえき‐ぶんせき【費用便益分析】

びょう【眇】ベウ

きわめて小さいさま。「―たる孤島」

びょう【秒】ベウ

(稲の穂先の毛。のぎ。きわめて微細なものの意)

①時間に関する単位。国際単位系(SI)の基本単位。1秒はセシウム原子133の基底状態の二つの超微細準位間の遷移によって発する光の振動周期の91億9263万1770倍の時間。以前は平均太陽日の8万6400分の1と定義されていたが、1967年以後改められた。記号s 「秒速」

②時刻の単位。各種の時法による秒時刻がある。

③角度・経緯度の単位で、1度の3600分の1。記号″

びょう【苗】ベウ

(呉音はミョウ)ミャオ(苗)族のこと。

びょう【病】ビヤウ

(呉音。漢音はヘイ)

①わずらうこと。やまい。接尾語的にも使う。「金欠―」

②欠点。短所。「歌病かへい」

びょう【描】ベウ

えがくこと。

びょう【廟】ベウ

祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。

びょう【鋲】ビヤウ

(国字)頭の大きな釘くぎ。リベット。また、それに似た形のとめ針。「―でとめる」「靴の―」

びょう【可う】ベウ

〔助動〕

ベシの連用形ベクの音便。源氏物語桐壺「楊貴妃のためしも引き出でつべうなりゆくに」

び‐よう【美容】

①美しい容貌。

②容貌・容姿・髪型を美しくすること。美粧。「―体操」

⇒びよう‐いん【美容院】

⇒びよう‐し【美容師】

⇒びよう‐じゅつ【美容術】

⇒びよう‐せいけい【美容整形】

び‐よう【微恙】‥ヤウ

(「恙」はやまいの意)気分が少しすぐれないこと。軽い病気。森鴎外、舞姫「―にことよせて房の裡にのみ籠りて」

びょう‐あ【病痾】ビヤウ‥

ながびく病気。宿痾しゅくあ。

ひょう‐い【表衣】ヘウ‥

上に着る着物。うわぎ。

ひょう‐い【表意】ヘウ‥

①意味をあらわすこと。

②意思を表示すること。「―者」

⇒ひょうい‐もじ【表意文字】

ひょう‐い【憑依】

(「憑」は、よる・つくの意)

①よりすがること。よりどころとすること。

②霊などがのりうつること。憑つくこと。

ひょう‐いつ【飄逸】ヘウ‥

人事や世間の事を気にしないで明るくのんきなさま。「―な人」

ひょうい‐もじ【表意文字】ヘウ‥

(ideograph; ideogram)一つ一つが特定の意味を表す文字。意字。↔表音文字

⇒ひょう‐い【表意】

ひょう‐いん【平韻】ヒヤウヰン

漢字の四声しせいのうち、平声ひょうしょうに属する韻。また、平字を用いた押韻。↔仄韻そくいん

びょう‐いん【病因】ビヤウ‥

病気の原因。

びょう‐いん【病院】ビヤウヰン

(中国で造られた訳語。江戸後期から日本でも使われた)病人を診察・治療する施設。医療法では20人以上の入院設備を備えるものをいう。→診療所→特定機能病院。

⇒びょういん‐しょく【病院食】

⇒びょういん‐せん【病院船】

びよう‐いん【美容院】‥ヰン

パーマ・結髪などの美容術を行う施設・営業。ビューティー‐サロン。

⇒び‐よう【美容】

びょういん‐しょく【病院食】ビヤウヰン‥

病院が入院中の患者に供する食事。

⇒びょう‐いん【病院】

びょういん‐せん【病院船】ビヤウヰン‥

傷病兵を収容する船。白く塗り、船腹に幅約1.5メートルの緑色または赤色の横筋を施し、マストに国旗と赤十字旗を掲げ、煙突や甲板上に赤十字標識を表示する。国際法で交戦国のいずれもが攻撃できないと定めている。

⇒びょう‐いん【病院】

びょう‐う【廟宇】ベウ‥

①おたまや。廟。

②社殿。

びょううち‐だいこ【鋲打太鼓】ビヤウ‥

革を鋲で胴に打って留めた太鼓。

ひょう‐え【兵衛】ヒヤウヱ

兵衛府に属し、内裏の内郭の門を守衛し、行幸に供奉ぐぶした兵士。

⇒ひょうえ‐ふ【兵衛府】

びょう‐えい【苗裔】ベウ‥

末の血すじ。遠い血統の子孫。末孫。後胤こういん。

ひょうえ‐ふ【兵衛府】ヒヤウヱ‥

律令制で、兵衛の管理、天皇・内裏諸門の警固、朝儀の儀仗、行幸の供奉、左右両京内の巡検などをつかさどった役所。左兵衛府・右兵衛府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんその他がある。五衛府のち六衛府の一つ。唐名、武衛。つわものとねりのつかさ。

⇒ひょう‐え【兵衛】

びょう‐えん【渺遠】ベウヱン

はるかに遠いこと。

ひょう‐おこり【平起】ヒヤウ‥

漢詩のうち近体詩で、第1句の第2字に平字を用いること。また、その詩。ひょうき。↔仄起そくおこり

ひょう‐おん【氷温】‥ヲン

セ氏零度以下から食品が凍り始める直前までの温度領域。この温度帯で生鮮品の貯蔵などを行う。

ひょう‐おん【表音】ヘウ‥

音をあらわすこと。

⇒ひょうおん‐きごう【表音記号】

⇒ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】

⇒ひょうおん‐もじ【表音文字】

ひょうおん‐きごう【表音記号】ヘウ‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】ヘウ‥ヅカヒ

発音通りに書こうとする仮名遣の方式で、実際の音韻と仮名との対応を規則化し書き表すもの。発音式仮名遣。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおん‐もじ【表音文字】ヘウ‥

(phonetic script)一つ一つが音声上の単位に相当する文字。音素を表すものを音素文字、音節を表すものを音節文字という。音字。↔表意文字

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょう‐か【氷花】‥クワ

植物などに水分が氷結し、白い花のようになる現象。→樹氷

ひょう‐か【氷菓】‥クワ

氷菓子。アイス‐クリーム、アイス‐キャンデー、シャーベットの類。〈[季]夏〉

ひょう‐か【表価】ヘウ‥

貨幣の表面に記した価格。額面価格。

ひょう‐か【苹果】ヒヤウクワ

〔植〕

⇒へいか

ひょう‐か【評価】ヒヤウ‥

①品物の価格を定めること。また評定した価格。「―額」

②善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること。特に、高く価値を定めること。「―が低い」「努力を―する」

⇒ひょうか‐えき【評価益】

⇒ひょうか‐きゅう【評価給】

⇒ひょうか‐そん【評価損】

ひょう‐か【評家】ヒヤウ‥

批評する人。評者。

ひょう‐か【馮河】

[論語述而]黄河を徒歩で渡ること。無謀な勇気をたとえた語。→暴虎馮河ぼうこひょうか

ひょう‐が【氷河】

高山の雪線以上のところで凝固した万年雪が、上層の積雪の圧力の増加につれて、氷塊となり、低地に向かって流れ下るもの。流速は、山岳氷河では一般に年50〜400メートル、海に流れ出る氷河では年1000メートルを超えるものもある。

⇒ひょうが‐き【氷河期】

⇒ひょうが‐こ【氷河湖】

⇒ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

⇒ひょうが‐じだい【氷河時代】

⇒ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

⇒ひょうが‐ど【氷河土】

ひょう‐が【表賀】ヘウ‥

表1を奉って祝いを申し上げること。

びょう‐か【病家】ビヤウ‥

病人のある家。患家。

びょう‐か【病暇】ビヤウ‥

病気のために請うて得た休暇。

びょう‐が【病臥】ビヤウグワ

病気で床につくこと。「長らく―していたが全快した」

びょう‐が【描画】ベウグワ

絵をかくこと。

ひょう‐かい【氷海】

一面に結氷した海。〈[季]冬〉

ひょう‐かい【氷解】

氷が解けるように疑惑のとけること。疑いのすっかりはれること。「疑問が―する」

ひょう‐かい【氷塊】‥クワイ

氷のかたまり。

ひょう‐がい【表外】ヘウグワイ

①一覧表や図表などの外。「―の注記」

②特に、常用漢字表に含まれていないこと。「―音訓」

⇒ひょうがい‐かんじ【表外漢字】

ひょう‐がい【雹害】

雹による農作物の被害。

びょう‐がい【病害】ビヤウ‥

農作物などの病気による被害。

ひょうがい‐かんじ【表外漢字】ヘウグワイ‥

常用漢字表に収録していない漢字。そのうち常用漢字と並んでよく用いる漢字について、印刷字体の標準が「表外漢字字体表」に示されている。

⇒ひょう‐がい【表外】

びょう‐がい‐ちゅう【病害虫】ビヤウ‥

農作物の病気と害虫。

ひょうかい‐みん【漂海民】ヘウ‥

船上生活によって一定の水域を移動しながら漁労や採集、運搬や交易を行う人々。東南アジアのオランラウト、中国南東部の

⇒豹は死して皮を留め、人は死して名を留む

ひょう【票】ヘウ

①ふだ。紙片。書付け。

②選挙・採決などで意思を表示したふだ。また、それを数える語。「―を数える」「―が割れる」

ひょう【評】ヒヤウ

善悪・可否・価値などを判断し論定すること。また、その言葉や文章。「―を書く」

ひょう【雹】

積乱雲から降ってくる氷塊。主として雷雨に伴って降り、大きさは豆粒ないし鶏卵ほど。夏期に多く、畑作物や家畜に害を与える。〈[季]夏〉

ひょう【標】ヘウ

①しるし。目じるし。

②朝廷の公事くじの時に百官の席次を定めたしるしの白木。→版へん

ひょう【瓢】ヘウ

①ひさご。なりひさご。

②ひさごを、酒を盛る器としたもの。ひょうたん。

ひ‐よう【日傭】

1日を限ってやとわれること。また、その人。また、その賃金。ひやとい。

⇒ひよう‐とり【日傭取】

ひ‐よう【比容】

単位質量の物質の占める体積。密度の逆数。比容積。

ひ‐よう【飛揚】‥ヤウ

①とんで高く空中にあがること。飛翔。

②高い地位にのぼること。

ひ‐よう【秘要】‥エウ

おくのて。奥義。秘訣。

ひ‐よう【費用】

①物を買い、または使用するために要する金銭。いりめ。

②特に、企業が収益をあげるために消費した財の価値や借りた資本の利子などの総称。

⇒ひよう‐かかく【費用価格】

⇒ひよう‐こうか‐ぶんせき【費用効果分析】

⇒ひよう‐たい‐こうか【費用対効果】

⇒ひよう‐べんえき‐ぶんせき【費用便益分析】

びょう【眇】ベウ

きわめて小さいさま。「―たる孤島」

びょう【秒】ベウ

(稲の穂先の毛。のぎ。きわめて微細なものの意)

①時間に関する単位。国際単位系(SI)の基本単位。1秒はセシウム原子133の基底状態の二つの超微細準位間の遷移によって発する光の振動周期の91億9263万1770倍の時間。以前は平均太陽日の8万6400分の1と定義されていたが、1967年以後改められた。記号s 「秒速」

②時刻の単位。各種の時法による秒時刻がある。

③角度・経緯度の単位で、1度の3600分の1。記号″

びょう【苗】ベウ

(呉音はミョウ)ミャオ(苗)族のこと。

びょう【病】ビヤウ

(呉音。漢音はヘイ)

①わずらうこと。やまい。接尾語的にも使う。「金欠―」

②欠点。短所。「歌病かへい」

びょう【描】ベウ

えがくこと。

びょう【廟】ベウ

祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。

びょう【鋲】ビヤウ

(国字)頭の大きな釘くぎ。リベット。また、それに似た形のとめ針。「―でとめる」「靴の―」

びょう【可う】ベウ

〔助動〕

ベシの連用形ベクの音便。源氏物語桐壺「楊貴妃のためしも引き出でつべうなりゆくに」

び‐よう【美容】

①美しい容貌。

②容貌・容姿・髪型を美しくすること。美粧。「―体操」

⇒びよう‐いん【美容院】

⇒びよう‐し【美容師】

⇒びよう‐じゅつ【美容術】

⇒びよう‐せいけい【美容整形】

び‐よう【微恙】‥ヤウ

(「恙」はやまいの意)気分が少しすぐれないこと。軽い病気。森鴎外、舞姫「―にことよせて房の裡にのみ籠りて」

びょう‐あ【病痾】ビヤウ‥

ながびく病気。宿痾しゅくあ。

ひょう‐い【表衣】ヘウ‥

上に着る着物。うわぎ。

ひょう‐い【表意】ヘウ‥

①意味をあらわすこと。

②意思を表示すること。「―者」

⇒ひょうい‐もじ【表意文字】

ひょう‐い【憑依】

(「憑」は、よる・つくの意)

①よりすがること。よりどころとすること。

②霊などがのりうつること。憑つくこと。

ひょう‐いつ【飄逸】ヘウ‥

人事や世間の事を気にしないで明るくのんきなさま。「―な人」

ひょうい‐もじ【表意文字】ヘウ‥

(ideograph; ideogram)一つ一つが特定の意味を表す文字。意字。↔表音文字

⇒ひょう‐い【表意】

ひょう‐いん【平韻】ヒヤウヰン

漢字の四声しせいのうち、平声ひょうしょうに属する韻。また、平字を用いた押韻。↔仄韻そくいん

びょう‐いん【病因】ビヤウ‥

病気の原因。

びょう‐いん【病院】ビヤウヰン

(中国で造られた訳語。江戸後期から日本でも使われた)病人を診察・治療する施設。医療法では20人以上の入院設備を備えるものをいう。→診療所→特定機能病院。

⇒びょういん‐しょく【病院食】

⇒びょういん‐せん【病院船】

びよう‐いん【美容院】‥ヰン

パーマ・結髪などの美容術を行う施設・営業。ビューティー‐サロン。

⇒び‐よう【美容】

びょういん‐しょく【病院食】ビヤウヰン‥

病院が入院中の患者に供する食事。

⇒びょう‐いん【病院】

びょういん‐せん【病院船】ビヤウヰン‥

傷病兵を収容する船。白く塗り、船腹に幅約1.5メートルの緑色または赤色の横筋を施し、マストに国旗と赤十字旗を掲げ、煙突や甲板上に赤十字標識を表示する。国際法で交戦国のいずれもが攻撃できないと定めている。

⇒びょう‐いん【病院】

びょう‐う【廟宇】ベウ‥

①おたまや。廟。

②社殿。

びょううち‐だいこ【鋲打太鼓】ビヤウ‥

革を鋲で胴に打って留めた太鼓。

ひょう‐え【兵衛】ヒヤウヱ

兵衛府に属し、内裏の内郭の門を守衛し、行幸に供奉ぐぶした兵士。

⇒ひょうえ‐ふ【兵衛府】

びょう‐えい【苗裔】ベウ‥

末の血すじ。遠い血統の子孫。末孫。後胤こういん。

ひょうえ‐ふ【兵衛府】ヒヤウヱ‥

律令制で、兵衛の管理、天皇・内裏諸門の警固、朝儀の儀仗、行幸の供奉、左右両京内の巡検などをつかさどった役所。左兵衛府・右兵衛府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんその他がある。五衛府のち六衛府の一つ。唐名、武衛。つわものとねりのつかさ。

⇒ひょう‐え【兵衛】

びょう‐えん【渺遠】ベウヱン

はるかに遠いこと。

ひょう‐おこり【平起】ヒヤウ‥

漢詩のうち近体詩で、第1句の第2字に平字を用いること。また、その詩。ひょうき。↔仄起そくおこり

ひょう‐おん【氷温】‥ヲン

セ氏零度以下から食品が凍り始める直前までの温度領域。この温度帯で生鮮品の貯蔵などを行う。

ひょう‐おん【表音】ヘウ‥

音をあらわすこと。

⇒ひょうおん‐きごう【表音記号】

⇒ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】

⇒ひょうおん‐もじ【表音文字】

ひょうおん‐きごう【表音記号】ヘウ‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】ヘウ‥ヅカヒ

発音通りに書こうとする仮名遣の方式で、実際の音韻と仮名との対応を規則化し書き表すもの。発音式仮名遣。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおん‐もじ【表音文字】ヘウ‥

(phonetic script)一つ一つが音声上の単位に相当する文字。音素を表すものを音素文字、音節を表すものを音節文字という。音字。↔表意文字

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょう‐か【氷花】‥クワ

植物などに水分が氷結し、白い花のようになる現象。→樹氷

ひょう‐か【氷菓】‥クワ

氷菓子。アイス‐クリーム、アイス‐キャンデー、シャーベットの類。〈[季]夏〉

ひょう‐か【表価】ヘウ‥

貨幣の表面に記した価格。額面価格。

ひょう‐か【苹果】ヒヤウクワ

〔植〕

⇒へいか

ひょう‐か【評価】ヒヤウ‥

①品物の価格を定めること。また評定した価格。「―額」

②善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること。特に、高く価値を定めること。「―が低い」「努力を―する」

⇒ひょうか‐えき【評価益】

⇒ひょうか‐きゅう【評価給】

⇒ひょうか‐そん【評価損】

ひょう‐か【評家】ヒヤウ‥

批評する人。評者。

ひょう‐か【馮河】

[論語述而]黄河を徒歩で渡ること。無謀な勇気をたとえた語。→暴虎馮河ぼうこひょうか

ひょう‐が【氷河】

高山の雪線以上のところで凝固した万年雪が、上層の積雪の圧力の増加につれて、氷塊となり、低地に向かって流れ下るもの。流速は、山岳氷河では一般に年50〜400メートル、海に流れ出る氷河では年1000メートルを超えるものもある。

⇒ひょうが‐き【氷河期】

⇒ひょうが‐こ【氷河湖】

⇒ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

⇒ひょうが‐じだい【氷河時代】

⇒ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

⇒ひょうが‐ど【氷河土】

ひょう‐が【表賀】ヘウ‥

表1を奉って祝いを申し上げること。

びょう‐か【病家】ビヤウ‥

病人のある家。患家。

びょう‐か【病暇】ビヤウ‥

病気のために請うて得た休暇。

びょう‐が【病臥】ビヤウグワ

病気で床につくこと。「長らく―していたが全快した」

びょう‐が【描画】ベウグワ

絵をかくこと。

ひょう‐かい【氷海】

一面に結氷した海。〈[季]冬〉

ひょう‐かい【氷解】

氷が解けるように疑惑のとけること。疑いのすっかりはれること。「疑問が―する」

ひょう‐かい【氷塊】‥クワイ

氷のかたまり。

ひょう‐がい【表外】ヘウグワイ

①一覧表や図表などの外。「―の注記」

②特に、常用漢字表に含まれていないこと。「―音訓」

⇒ひょうがい‐かんじ【表外漢字】

ひょう‐がい【雹害】

雹による農作物の被害。

びょう‐がい【病害】ビヤウ‥

農作物などの病気による被害。

ひょうがい‐かんじ【表外漢字】ヘウグワイ‥

常用漢字表に収録していない漢字。そのうち常用漢字と並んでよく用いる漢字について、印刷字体の標準が「表外漢字字体表」に示されている。

⇒ひょう‐がい【表外】

びょう‐がい‐ちゅう【病害虫】ビヤウ‥

農作物の病気と害虫。

ひょうかい‐みん【漂海民】ヘウ‥

船上生活によって一定の水域を移動しながら漁労や採集、運搬や交易を行う人々。東南アジアのオランラウト、中国南東部の 民たんみん、日本の家船えぶねなど。

ひょうか‐えき【評価益】ヒヤウ‥

(→)再評価利益に同じ。↔評価損。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がえし【俵返し】ヘウガヘシ

俵たわらをかつぐ時のように、一端を下腹部に当てて他端から回転して上げること。浄瑠璃、曾我会稽山「両足中に―小脇に抱い込み」

ひよう‐かかく【費用価格】

商品の価値のうち、不変資本と可変資本の価値を合計したもの。

⇒ひ‐よう【費用】

ひょうが‐き【氷河期】

通常は氷期のこと。時には氷期と間氷期との繰り返された氷河時代を指すこともある。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐きゅう【評価給】ヒヤウ‥キフ

作業遂行能力・成果などの評価に基づいて支払われる給与。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐かく【飄客・嫖客】ヘウ‥

花柳街に遊ぶ男の客。うかれお。

びょう‐がく【猫額】ベウ‥

猫のひたい。また、そのように狭いこと。「―の地」

ひょうが‐こ【氷河湖】

氷河の浸食・堆積作用または堰塞えんそく作用などによって作られた湖。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

氷河の流動時に氷河底部の岩屑が基盤の岩石に刻んだ直線的な擦り傷痕。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐じだい【氷河時代】

地球上の気候が非常に寒冷となる氷期と、現在のような温暖な間氷期とが何万年かの周期で繰り返される時代。先カンブリア時代には8億年前〜6億年前に全地球凍結があり、古生代後期にはゴンドワナ大陸に氷河が発達した。最近の氷河時代は寒暖の変化がはっきりとなった260万年前以降。大陸上に氷床が急速に発達したり急速に衰退したりするのが特徴。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

「海面変動」参照。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐そん【評価損】ヒヤウ‥

保有資産を時価などに基づいて評価しなおすことによって生じる帳簿上の損失。↔評価益

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がため【票固め】ヘウ‥

選挙の投票前に、獲得見込み票数を把握・確認し、不確定な部分を確実にする活動。

ひょうが‐ど【氷河土】

氷河により削られ、また運ばれて堆積した土壌。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょう‐かん【氷寒】

こおって寒いこと。

ひょう‐かん【剽悍・慓悍】ヘウ‥

すばやくて強いこと。荒々しく強いこと。「―な動き」

びょう‐かん【病患】ビヤウクワン

やまい。わずらい。病気。

びょう‐かん【病間】ビヤウ‥

①病気にかかっている間。

②病気が少しよくなっている時。

びょう‐かん【病監】ビヤウ‥

刑務所で、病人を収容する監房。

びょうかんろく【病間録】ビヤウ‥

綱島梁川の宗教上の感想録。1905年(明治38)刊。

ひょう‐き【平起】ヒヤウ‥

⇒ひょうおこり

ひょう‐き【氷期】

氷河時代の中で、地球上の気候が寒冷で、大陸の広範囲に氷床が拡大・前進した時期。最近の氷河時代である第四紀には数十回の氷期があった。↔間氷期

ひょう‐き【表記】ヘウ‥

①表面に書きしるすこと。おもてがき。「―の住所」

②文字や記号で表ししるすこと。「漢字で―する」

⇒ひょうき‐ほう【表記法】

ひょう‐き【標記】ヘウ‥

①目印としてしるすこと。また、その文字。標号。符号。

②標題として書くこと。また、その題名。「―の件についてお諮りしたい」

ひょう‐き【標旗】ヘウ‥

目印のはた。しるしばた。はたじるし。

ひょう‐ぎ【氷技】

スケートのこと。

ひょう‐ぎ【評議】ヒヤウ‥

種々意見を交換して相談すること。「一堂に会して―する」

⇒ひょうぎ‐いん【評議員】

⇒ひょうぎ‐かい【評議会】

ひょう‐ぎ【嫖妓】ヘウ‥

芸者。遊女。

びょう‐き【病気】ビヤウ‥

①生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象。やまい。疾病しっぺい。疾患。保元物語「左府御―のよし聞えしかば」。「―にかかる」

②比喩的に、悪いくせ。「また例の―が始まった」

⇒びょうき‐ぶん【病気分】

びょう‐き【病鬼】ビヤウ‥

人体に病気を起こさせるという鬼。病魔。

びょう‐き【病期】ビヤウ‥

疾病の経過をその特徴によって区分した時期。潜伏期・発熱期・初期・極期・下熱期・回復期の類。

びょう‐ぎ【廟議】ベウ‥

廟堂すなわち朝廷の評議。朝議。

ひょうぎ‐いん【評議員】ヒヤウ‥ヰン

評議にあずかる人。評議会の構成員。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

ひょうぎ‐かい【評議会】ヒヤウ‥クワイ

評議するための合議制の機関。また、それによる会議。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

びょうき‐ぶん【病気分】ビヤウ‥

仮に病気の体ていにしておくこと。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「不行跡の浮名を厭ひ、―にして追ひ込め置きし」

⇒びょう‐き【病気】

ひょう‐きへい【驃騎兵】ヘウ‥

身軽に装備した騎兵。軽騎兵。

ひょうき‐ほう【表記法】ヘウ‥ハフ

文字で書き表す法則。漢字・仮名文字の使い分けや、仮名遣・送り仮名・句読法など。

⇒ひょう‐き【表記】

ひょう‐きょ【憑拠】

よりどころ。依拠。根拠。また、証拠。

びょう‐きょ【病居】ビヤウ‥

病室。病床。

ひょう‐ぎょくしょう【馮玉祥】‥シヤウ

⇒ふうぎょくしょう

ひょう‐きん【剽軽】ヘウ‥

(キンは唐音)気軽明朗であって滑稽なこと。おどけ。「―者もの」

⇒ひょうきん‐だま【剽軽玉】

ひょう‐きん【標金】ヘウ‥

中国上海で通貨の代用とした長方形の金塊。10両から50両まである。

びょう‐きん【病菌】ビヤウ‥

病気の原因となる細菌。病原菌。

ひょうきん‐だま【剽軽玉】ヘウ‥

ひょうきんなこと。また、その人。好色一代男5「同じ心の―」

⇒ひょう‐きん【剽軽】

ひょう‐ぐ【兵具】ヒヤウ‥

甲冑かっちゅう・刀・槍・箭やの類。兵器。武具。へいぐ。

⇒ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】

⇒ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】

ひょう‐ぐ【表具・裱具】ヘウ‥

布または紙を貼って、巻物・掛物・書画帖・屏風・襖などに作り上げること。表装。装潢そうこう。〈運歩色葉集〉

⇒ひょうぐ‐し【表具師】

⇒ひょうぐ‐じ【表具地】

⇒ひょうぐ‐や【表具屋】

⇒ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】

びょう‐く【病苦】ビヤウ‥

病気の苦しみ。「―に打ちかつ」

びょう‐く【病躯】ビヤウ‥

病気にかかっている身体。病身。「―をおして出席する」

びょう‐くぎ【鋲釘】ビヤウ‥

頭の大きい釘。鋲。

ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】ヒヤウ‥

楕円形の鐶かんを交互に通して折り返してつなげたくさり。多く太刀の帯取に用いた。訛って兵庫鎖ひょうごぐさりと呼び、兵庫寮の工人製作とする俗説を生じた。→太刀(図)。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】ヒヤウ‥

帯取に鍍銀とぎんの銅の兵具鋂をつけた太刀。平安中期から鎌倉時代に盛んに行われた。旧軍の元帥刀げんすいとうはこの様式のもの。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐ‐し【表具師】ヘウ‥

表具を職とする人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐じ【表具地】ヘウ‥ヂ

表具用の生地。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐や【表具屋】ヘウ‥

表具を職とする家。また、その人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】ヘウ‥

古浄瑠璃の一派。貞享・元禄(1684〜1704)の頃、岡本文弥、または井上播磨掾門下の表具屋又四郎が大坂で語った。曲節の一部が義太夫節に伝わる。又四郎節。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょう‐げ【剽げ】ヘウ‥

ふざけおどけること。また、その人。

ひょう‐けい【表掲】ヘウ‥

あらわしかかげること。掲示。

ひょう‐けい【表敬】ヘウ‥

敬意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】

ひょう‐けい【表慶】ヘウ‥

慶祝の意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐かん【表慶館】

ひょう‐けい【剽軽】ヘウ‥

(「剽」は、はやい意)

①すばやくて身軽なこと。

②浅はかで軽はずみなこと。

ひょうけい‐かん【表慶館】ヘウ‥クワン

東京都上野公園内、東京国立博物館の一部。1900年(明治33)大正天皇が皇太子の時、成婚記念として東京市民から献納した建築物。09年落成開館。

⇒ひょう‐けい【表慶】

ひょう‐けいさん【表計算】ヘウ‥

表の形で縦横に並んだ数に対して行う計算。

⇒ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】

ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】ヘウ‥

(データを縦横に分割した表で扱うことからいう)作表や計算を中心に、見積書・請求書・報告書・企画書などの作成に使用されるソフトウェア。スプレッド‐シート。

⇒ひょう‐けいさん【表計算】

ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】ヘウ‥ハウ‥

ある人に、敬意を表すために訪れること。

⇒ひょう‐けい【表敬】

ひょう‐けつ【氷結】

こおること。水が寒気のために氷となること。「港が―する」

ひょう‐けつ【表決】ヘウ‥

議案に対する可否の意思を表示すること。「激論の末―する」

⇒ひょうけつ‐けん【表決権】

ひょう‐けつ【票決】ヘウ‥

投票によって決定すること。

ひょう‐けつ【評決】ヒヤウ‥

①評議して決定すること。

②合議裁判所で、裁判の内容を確定するため、評議・採決すること。

びょう‐けつ【病欠】ビヤウ‥

病気による欠席・欠勤。

びょう‐げつ【杪月】ベウ‥

(「杪」は末の意)年末の月。冬の月。

ひょうけつ‐けん【表決権】ヘウ‥

(→)議決権に同じ。

⇒ひょう‐けつ【表決】

ひょう・げる【剽げる】ヘウゲル

〔自下一〕

おどける。ふざける。浄瑠璃、関八州繋馬「不敵にも、また―・げたり」

ひょう‐けん【表顕】ヘウ‥

①世に広くあらわすこと。

②形にあらわすこと。表現すること。

ひょう‐げん【氷原】

地表が一面に厚い氷の層でおおわれた原野。氷野。〈[季]冬〉

ひょう‐げん【表現】ヘウ‥

心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。また、この客観的・感性的形象そのもの、すなわち表情・身振り・動作・言語・作品など。表出。「作者の意図がよく―されている」「―力」

⇒ひょうげん‐がた【表現型】

⇒ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】

⇒ひょうげん‐の‐じゆう【表現の自由】

⇒ひょうげん‐は【表現派】

ひょう‐げん【評言】ヒヤウ‥

批評のことば。評語。

びょう‐げん【病原・病源】ビヤウ‥

病気の原因となるもの。菅家後集「―医すべからず」。「―を絶つ」

⇒びょうげん‐きん【病原菌】

⇒びょうげん‐たい【病原体】

ひょうげん‐がた【表現型】ヘウ‥

(phenotype)生物体の示す形態的・生理的・行動的な性質。基本的には遺伝子型に規定されるが、環境などの諸条件によって変化することがある。ひょうげんけい。↔遺伝子型。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐きん【病原菌】ビヤウ‥

感染症の原因となる細菌。病菌。

⇒びょう‐げん【病原・病源】

ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】ヘウ‥

(Expressionismus ドイツ)20世紀初頭から第一次大戦後まで、ドイツの社会矛盾を反映した文学・芸術思潮。自然主義・印象主義に対する反動から作者個人の強烈な主観を通して対象を極度に変形・歪曲する。文学ではG.カイザー・ウェルフェル、絵画ではムンクやコルヴィッツを先駆としてノルデ・カンディンスキーら、彫刻ではレーンブルックら、建築ではタウトら、音楽ではシェーンベルク・ウェーベルンらがその代表。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐たい【病原体】ビヤウ‥

感染症の原因となる微生物。原生動物・細菌・ウイルスなどがある。

主な病原体(表)

民たんみん、日本の家船えぶねなど。

ひょうか‐えき【評価益】ヒヤウ‥

(→)再評価利益に同じ。↔評価損。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がえし【俵返し】ヘウガヘシ

俵たわらをかつぐ時のように、一端を下腹部に当てて他端から回転して上げること。浄瑠璃、曾我会稽山「両足中に―小脇に抱い込み」

ひよう‐かかく【費用価格】

商品の価値のうち、不変資本と可変資本の価値を合計したもの。

⇒ひ‐よう【費用】

ひょうが‐き【氷河期】

通常は氷期のこと。時には氷期と間氷期との繰り返された氷河時代を指すこともある。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐きゅう【評価給】ヒヤウ‥キフ

作業遂行能力・成果などの評価に基づいて支払われる給与。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐かく【飄客・嫖客】ヘウ‥

花柳街に遊ぶ男の客。うかれお。

びょう‐がく【猫額】ベウ‥

猫のひたい。また、そのように狭いこと。「―の地」

ひょうが‐こ【氷河湖】

氷河の浸食・堆積作用または堰塞えんそく作用などによって作られた湖。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

氷河の流動時に氷河底部の岩屑が基盤の岩石に刻んだ直線的な擦り傷痕。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐じだい【氷河時代】

地球上の気候が非常に寒冷となる氷期と、現在のような温暖な間氷期とが何万年かの周期で繰り返される時代。先カンブリア時代には8億年前〜6億年前に全地球凍結があり、古生代後期にはゴンドワナ大陸に氷河が発達した。最近の氷河時代は寒暖の変化がはっきりとなった260万年前以降。大陸上に氷床が急速に発達したり急速に衰退したりするのが特徴。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

「海面変動」参照。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐そん【評価損】ヒヤウ‥

保有資産を時価などに基づいて評価しなおすことによって生じる帳簿上の損失。↔評価益

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がため【票固め】ヘウ‥

選挙の投票前に、獲得見込み票数を把握・確認し、不確定な部分を確実にする活動。

ひょうが‐ど【氷河土】

氷河により削られ、また運ばれて堆積した土壌。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょう‐かん【氷寒】

こおって寒いこと。

ひょう‐かん【剽悍・慓悍】ヘウ‥

すばやくて強いこと。荒々しく強いこと。「―な動き」

びょう‐かん【病患】ビヤウクワン

やまい。わずらい。病気。

びょう‐かん【病間】ビヤウ‥

①病気にかかっている間。

②病気が少しよくなっている時。

びょう‐かん【病監】ビヤウ‥

刑務所で、病人を収容する監房。

びょうかんろく【病間録】ビヤウ‥

綱島梁川の宗教上の感想録。1905年(明治38)刊。

ひょう‐き【平起】ヒヤウ‥

⇒ひょうおこり

ひょう‐き【氷期】

氷河時代の中で、地球上の気候が寒冷で、大陸の広範囲に氷床が拡大・前進した時期。最近の氷河時代である第四紀には数十回の氷期があった。↔間氷期

ひょう‐き【表記】ヘウ‥

①表面に書きしるすこと。おもてがき。「―の住所」

②文字や記号で表ししるすこと。「漢字で―する」

⇒ひょうき‐ほう【表記法】

ひょう‐き【標記】ヘウ‥

①目印としてしるすこと。また、その文字。標号。符号。

②標題として書くこと。また、その題名。「―の件についてお諮りしたい」

ひょう‐き【標旗】ヘウ‥

目印のはた。しるしばた。はたじるし。

ひょう‐ぎ【氷技】

スケートのこと。

ひょう‐ぎ【評議】ヒヤウ‥

種々意見を交換して相談すること。「一堂に会して―する」

⇒ひょうぎ‐いん【評議員】

⇒ひょうぎ‐かい【評議会】

ひょう‐ぎ【嫖妓】ヘウ‥

芸者。遊女。

びょう‐き【病気】ビヤウ‥

①生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象。やまい。疾病しっぺい。疾患。保元物語「左府御―のよし聞えしかば」。「―にかかる」

②比喩的に、悪いくせ。「また例の―が始まった」

⇒びょうき‐ぶん【病気分】

びょう‐き【病鬼】ビヤウ‥

人体に病気を起こさせるという鬼。病魔。

びょう‐き【病期】ビヤウ‥

疾病の経過をその特徴によって区分した時期。潜伏期・発熱期・初期・極期・下熱期・回復期の類。

びょう‐ぎ【廟議】ベウ‥

廟堂すなわち朝廷の評議。朝議。

ひょうぎ‐いん【評議員】ヒヤウ‥ヰン

評議にあずかる人。評議会の構成員。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

ひょうぎ‐かい【評議会】ヒヤウ‥クワイ

評議するための合議制の機関。また、それによる会議。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

びょうき‐ぶん【病気分】ビヤウ‥

仮に病気の体ていにしておくこと。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「不行跡の浮名を厭ひ、―にして追ひ込め置きし」

⇒びょう‐き【病気】

ひょう‐きへい【驃騎兵】ヘウ‥

身軽に装備した騎兵。軽騎兵。

ひょうき‐ほう【表記法】ヘウ‥ハフ

文字で書き表す法則。漢字・仮名文字の使い分けや、仮名遣・送り仮名・句読法など。

⇒ひょう‐き【表記】

ひょう‐きょ【憑拠】

よりどころ。依拠。根拠。また、証拠。

びょう‐きょ【病居】ビヤウ‥

病室。病床。

ひょう‐ぎょくしょう【馮玉祥】‥シヤウ

⇒ふうぎょくしょう

ひょう‐きん【剽軽】ヘウ‥

(キンは唐音)気軽明朗であって滑稽なこと。おどけ。「―者もの」

⇒ひょうきん‐だま【剽軽玉】

ひょう‐きん【標金】ヘウ‥

中国上海で通貨の代用とした長方形の金塊。10両から50両まである。

びょう‐きん【病菌】ビヤウ‥

病気の原因となる細菌。病原菌。

ひょうきん‐だま【剽軽玉】ヘウ‥

ひょうきんなこと。また、その人。好色一代男5「同じ心の―」

⇒ひょう‐きん【剽軽】

ひょう‐ぐ【兵具】ヒヤウ‥

甲冑かっちゅう・刀・槍・箭やの類。兵器。武具。へいぐ。

⇒ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】

⇒ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】

ひょう‐ぐ【表具・裱具】ヘウ‥

布または紙を貼って、巻物・掛物・書画帖・屏風・襖などに作り上げること。表装。装潢そうこう。〈運歩色葉集〉

⇒ひょうぐ‐し【表具師】

⇒ひょうぐ‐じ【表具地】

⇒ひょうぐ‐や【表具屋】

⇒ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】

びょう‐く【病苦】ビヤウ‥

病気の苦しみ。「―に打ちかつ」

びょう‐く【病躯】ビヤウ‥

病気にかかっている身体。病身。「―をおして出席する」

びょう‐くぎ【鋲釘】ビヤウ‥

頭の大きい釘。鋲。

ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】ヒヤウ‥

楕円形の鐶かんを交互に通して折り返してつなげたくさり。多く太刀の帯取に用いた。訛って兵庫鎖ひょうごぐさりと呼び、兵庫寮の工人製作とする俗説を生じた。→太刀(図)。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】ヒヤウ‥

帯取に鍍銀とぎんの銅の兵具鋂をつけた太刀。平安中期から鎌倉時代に盛んに行われた。旧軍の元帥刀げんすいとうはこの様式のもの。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐ‐し【表具師】ヘウ‥

表具を職とする人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐じ【表具地】ヘウ‥ヂ

表具用の生地。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐や【表具屋】ヘウ‥

表具を職とする家。また、その人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】ヘウ‥

古浄瑠璃の一派。貞享・元禄(1684〜1704)の頃、岡本文弥、または井上播磨掾門下の表具屋又四郎が大坂で語った。曲節の一部が義太夫節に伝わる。又四郎節。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょう‐げ【剽げ】ヘウ‥

ふざけおどけること。また、その人。

ひょう‐けい【表掲】ヘウ‥

あらわしかかげること。掲示。

ひょう‐けい【表敬】ヘウ‥

敬意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】

ひょう‐けい【表慶】ヘウ‥

慶祝の意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐かん【表慶館】

ひょう‐けい【剽軽】ヘウ‥

(「剽」は、はやい意)

①すばやくて身軽なこと。

②浅はかで軽はずみなこと。

ひょうけい‐かん【表慶館】ヘウ‥クワン

東京都上野公園内、東京国立博物館の一部。1900年(明治33)大正天皇が皇太子の時、成婚記念として東京市民から献納した建築物。09年落成開館。

⇒ひょう‐けい【表慶】

ひょう‐けいさん【表計算】ヘウ‥

表の形で縦横に並んだ数に対して行う計算。

⇒ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】

ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】ヘウ‥

(データを縦横に分割した表で扱うことからいう)作表や計算を中心に、見積書・請求書・報告書・企画書などの作成に使用されるソフトウェア。スプレッド‐シート。

⇒ひょう‐けいさん【表計算】

ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】ヘウ‥ハウ‥

ある人に、敬意を表すために訪れること。

⇒ひょう‐けい【表敬】

ひょう‐けつ【氷結】

こおること。水が寒気のために氷となること。「港が―する」

ひょう‐けつ【表決】ヘウ‥

議案に対する可否の意思を表示すること。「激論の末―する」

⇒ひょうけつ‐けん【表決権】

ひょう‐けつ【票決】ヘウ‥

投票によって決定すること。

ひょう‐けつ【評決】ヒヤウ‥

①評議して決定すること。

②合議裁判所で、裁判の内容を確定するため、評議・採決すること。

びょう‐けつ【病欠】ビヤウ‥

病気による欠席・欠勤。

びょう‐げつ【杪月】ベウ‥

(「杪」は末の意)年末の月。冬の月。

ひょうけつ‐けん【表決権】ヘウ‥

(→)議決権に同じ。

⇒ひょう‐けつ【表決】

ひょう・げる【剽げる】ヘウゲル

〔自下一〕

おどける。ふざける。浄瑠璃、関八州繋馬「不敵にも、また―・げたり」

ひょう‐けん【表顕】ヘウ‥

①世に広くあらわすこと。

②形にあらわすこと。表現すること。

ひょう‐げん【氷原】

地表が一面に厚い氷の層でおおわれた原野。氷野。〈[季]冬〉

ひょう‐げん【表現】ヘウ‥

心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。また、この客観的・感性的形象そのもの、すなわち表情・身振り・動作・言語・作品など。表出。「作者の意図がよく―されている」「―力」

⇒ひょうげん‐がた【表現型】

⇒ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】

⇒ひょうげん‐の‐じゆう【表現の自由】

⇒ひょうげん‐は【表現派】

ひょう‐げん【評言】ヒヤウ‥

批評のことば。評語。

びょう‐げん【病原・病源】ビヤウ‥

病気の原因となるもの。菅家後集「―医すべからず」。「―を絶つ」

⇒びょうげん‐きん【病原菌】

⇒びょうげん‐たい【病原体】

ひょうげん‐がた【表現型】ヘウ‥

(phenotype)生物体の示す形態的・生理的・行動的な性質。基本的には遺伝子型に規定されるが、環境などの諸条件によって変化することがある。ひょうげんけい。↔遺伝子型。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐きん【病原菌】ビヤウ‥

感染症の原因となる細菌。病菌。

⇒びょう‐げん【病原・病源】

ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】ヘウ‥

(Expressionismus ドイツ)20世紀初頭から第一次大戦後まで、ドイツの社会矛盾を反映した文学・芸術思潮。自然主義・印象主義に対する反動から作者個人の強烈な主観を通して対象を極度に変形・歪曲する。文学ではG.カイザー・ウェルフェル、絵画ではムンクやコルヴィッツを先駆としてノルデ・カンディンスキーら、彫刻ではレーンブルックら、建築ではタウトら、音楽ではシェーンベルク・ウェーベルンらがその代表。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐たい【病原体】ビヤウ‥

感染症の原因となる微生物。原生動物・細菌・ウイルスなどがある。

主な病原体(表)

ウイルス【virus】

クラミジア【Chlamydia】

マイコプラスマ【mycoplasma】

細菌

スピロヘータ【spirochaeta】

リケッチア【Rickettsia】

[reference]真菌

ウイルス【virus】

クラミジア【Chlamydia】

マイコプラスマ【mycoplasma】

細菌

スピロヘータ【spirochaeta】

リケッチア【Rickettsia】

[reference]真菌

ひ‐ゆ【比喩・譬喩】

①物事の説明に、これと類似したものを借りて表現すること。たとえ。→隠喩→直喩。

②譬喩歌ひゆかの略。

ひ・ゆ【冷ゆ】

〔自下二〕

⇒ひえる(下一)

び‐ゆ【媚諛】

(主として明治期に用いた語)こびへつらうこと。

ピュア【pure】

純なさま。純粋なさま。純潔。

ひゅう

風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

びゅう

①(→)「ひゅう」に同じ。

②むち・薙刀なぎなた・棒など長いものをふりまわすさま。

ビュー【view】

①光景。景色。眺め。

②所見。見解。

ぴゅう

①風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

②笛などの音。

③液体などが、勢いよく噴出するさま。

ピュヴィス‐ド‐シャヴァンヌ【Pierre Puvis de Chavannes】

フランスの画家。古典的で穏やか、理想主義的な壁画を描く。19世紀後半の象徴主義を代表する。作「貧しき漁夫」など。(1824〜1898)

ヒューエル【William Whewell】

イギリスの科学史家・科学哲学者。「scientist(科学者)」という語を造ったことで知られる。主著「帰納的科学の歴史」「帰納的科学の哲学」。(1794〜1866)

ひゅうが【日向】ヒウガ

①(古くはヒムカ)旧国名。今の宮崎県。

②宮崎県北部の市。旧幕府直轄領。市の北東部にある細島港は天然の良港で京浜・阪神とのフェリーの発着地。人口6万4千。

⇒ひゅうが‐なだ【日向灘】

⇒ひゅうが‐みずき【日向水木】

ひゅうが‐なだ【日向灘】ヒウガ‥

日向国の東方の海。豊後水道から南下する沿岸海流と黒潮本流とが会合し四国南端に向かう。

⇒ひゅうが【日向】

ひゅうが‐みずき【日向水木】ヒウガミヅ‥

マンサク科の落葉低木。高さ2メートル。葉は小形で卵形。初春、葉に先立って鮮黄色の五弁花を穂をなして下垂。トサミズキに酷似、茶花ちゃばなとして珍重。庭木用。伊予みずき。

ヒュウガミズキ

提供:ネイチャー・プロダクション

ひ‐ゆ【比喩・譬喩】

①物事の説明に、これと類似したものを借りて表現すること。たとえ。→隠喩→直喩。

②譬喩歌ひゆかの略。

ひ・ゆ【冷ゆ】

〔自下二〕

⇒ひえる(下一)

び‐ゆ【媚諛】

(主として明治期に用いた語)こびへつらうこと。

ピュア【pure】

純なさま。純粋なさま。純潔。

ひゅう

風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

びゅう

①(→)「ひゅう」に同じ。

②むち・薙刀なぎなた・棒など長いものをふりまわすさま。

ビュー【view】

①光景。景色。眺め。

②所見。見解。

ぴゅう

①風が吹きすさぶ音。投石・弾丸・刀などが風を切る音。

②笛などの音。

③液体などが、勢いよく噴出するさま。

ピュヴィス‐ド‐シャヴァンヌ【Pierre Puvis de Chavannes】

フランスの画家。古典的で穏やか、理想主義的な壁画を描く。19世紀後半の象徴主義を代表する。作「貧しき漁夫」など。(1824〜1898)

ヒューエル【William Whewell】

イギリスの科学史家・科学哲学者。「scientist(科学者)」という語を造ったことで知られる。主著「帰納的科学の歴史」「帰納的科学の哲学」。(1794〜1866)

ひゅうが【日向】ヒウガ

①(古くはヒムカ)旧国名。今の宮崎県。

②宮崎県北部の市。旧幕府直轄領。市の北東部にある細島港は天然の良港で京浜・阪神とのフェリーの発着地。人口6万4千。

⇒ひゅうが‐なだ【日向灘】

⇒ひゅうが‐みずき【日向水木】

ひゅうが‐なだ【日向灘】ヒウガ‥

日向国の東方の海。豊後水道から南下する沿岸海流と黒潮本流とが会合し四国南端に向かう。

⇒ひゅうが【日向】

ひゅうが‐みずき【日向水木】ヒウガミヅ‥

マンサク科の落葉低木。高さ2メートル。葉は小形で卵形。初春、葉に先立って鮮黄色の五弁花を穂をなして下垂。トサミズキに酷似、茶花ちゃばなとして珍重。庭木用。伊予みずき。

ヒュウガミズキ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒ひゅうが【日向】

ひ‐ユークリッド‐きかがく【非ユークリッド幾何学】

ユークリッド幾何学における平行線の公理を否定し、他の形の平行線の公理を採用することによって成立する幾何学。ボヤイ・ロバチェフスキーの幾何学(双曲幾何学)とリーマンの幾何学(楕円幾何学)との2種が成立する。これらの幾何学の成立する空間はユークリッド幾何学の成立する空間とは性質を全く異にし、たとえば、三角形の内角の和は2直角にならない。

ビューグル【bugle】

信号用ラッパに由来する金管楽器の総称。サクソルン属の高音楽器。

びゅう‐けい【謬計】ビウ‥

まちがった考え・計画。謬算。

ビューゲル【Bügel ドイツ】

電車の屋根の上に取りつけた弓形の集電装置。路面電車などに用いられる。

びゅう‐けん【謬見】ビウ‥

まちがった考え。あやまった意見。「―を改める」

びゅう‐げん【謬言】ビウ‥

まちがった発言。

びゅう‐さん【謬算】ビウ‥

(→)謬計びゅうけいに同じ。

ヒューズ【fuse】

電気回路に挿入し、過大な電流が流れると溶けて、回路を遮断する可溶合金片。フューズ。「―がとぶ」

⇒ヒューズ‐ボックス【fuse box】

ヒューストン【Houston】

アメリカ合衆国南部、テキサス州の工業都市。サンベルトの中核で、石油・化学のほか先端産業が立地。郊外にナサ(NASA)の施設がある。水路でメキシコ湾と連絡、石油・綿花などの積出港。人口195万4千(2000)。

ヒューズ‐ボックス【fuse box】

過大な電流が流れた場合にヒューズを用いて瞬間的に回路を遮断する装置。

⇒ヒューズ【fuse】

びゅう‐せつ【謬説】ビウ‥

まちがった説。

びゅう‐そう【謬想】ビウサウ

あやまった考え。

ビューティー【beauty】

①美。

②美人。「―‐コンテスト」

⇒ビューティー‐サロン【beauty salon】

⇒ビューティー‐スポット【beauty spot】

ビューティー‐サロン【beauty salon】

美容院。ビューティー‐パーラー。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティー‐スポット【beauty spot】

つけぼくろ。入れぼくろ。星などを描くメーキャップもいう。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティフル【beautiful】

美しいさま。

びゅう‐でん【謬伝】ビウ‥

あやまったいいつたえ。誤伝。

ひ‐ゆうでんりつ【比誘電率】‥イウ‥

物質の誘電率を真空の誘電率で割った定数。平行平板コンデンサーの両極板の間に誘電体を入れた時と入れない時との量の比で、その値は誘電体に固有な定数となる。無次元の物質定数。

ヒューバーマン【Leo Huberman】

アメリカの労働運動家・社会主義理論家。スウィージーと共に雑誌「マンスリー‐レヴュー」を編集。(1903〜1968)

ビューヒナー【Georg Büchner】

ドイツの作家。革命運動に参加。戯曲「ダントンの死」「ヴォイツェク」のほか政治的パンフレット「ヘッセンの急使」など。(1813〜1837)

ひゅう‐ひゅう

①強い風が継続して吹き抜けるときに出る音。「木枯しが―吹く」

②小さな物体が高速で風を切って飛ぶときの音。また、そのさま。「弾丸が―と飛び交う」

びゅう‐びゅう

①激しい風が吹き続けるときの音。

②細くしなやかな物が何度も風を切って動くときの音。「電線が風で―うなる」

ビューフォート‐ふうりょくかいきゅう【ビューフォート風力階級】‥キフ

イギリスの提督ビューフォート(F. Beaufort1774〜1857)の考案した風力階級。→風力階級

ヒューベル【David Hunter Hubel】

カナダ生れの大脳生理学者。ジョンズ‐ホプキンズ大学・ハーヴァード大学教授。網膜で受容された視覚情報が大脳視覚野でどのように処理されるかを研究。ノーベル賞。(1926〜)

ピューマ【puma】

(プーマとも)ネコ科の哺乳類。大きさはヒョウくらいで、体長1.5メートルほど。毛色は赤褐色から褐色で、幼獣には斑紋がある。運動活発で跳躍力強く、木登りに巧み。シカなどを捕食する。南北アメリカ全体に分布。アメリカライオン。ヤマライオン。クーガー。

ピューマ

提供:東京動物園協会

⇒ひゅうが【日向】

ひ‐ユークリッド‐きかがく【非ユークリッド幾何学】

ユークリッド幾何学における平行線の公理を否定し、他の形の平行線の公理を採用することによって成立する幾何学。ボヤイ・ロバチェフスキーの幾何学(双曲幾何学)とリーマンの幾何学(楕円幾何学)との2種が成立する。これらの幾何学の成立する空間はユークリッド幾何学の成立する空間とは性質を全く異にし、たとえば、三角形の内角の和は2直角にならない。

ビューグル【bugle】

信号用ラッパに由来する金管楽器の総称。サクソルン属の高音楽器。

びゅう‐けい【謬計】ビウ‥

まちがった考え・計画。謬算。

ビューゲル【Bügel ドイツ】

電車の屋根の上に取りつけた弓形の集電装置。路面電車などに用いられる。

びゅう‐けん【謬見】ビウ‥

まちがった考え。あやまった意見。「―を改める」

びゅう‐げん【謬言】ビウ‥

まちがった発言。

びゅう‐さん【謬算】ビウ‥

(→)謬計びゅうけいに同じ。

ヒューズ【fuse】

電気回路に挿入し、過大な電流が流れると溶けて、回路を遮断する可溶合金片。フューズ。「―がとぶ」

⇒ヒューズ‐ボックス【fuse box】

ヒューストン【Houston】

アメリカ合衆国南部、テキサス州の工業都市。サンベルトの中核で、石油・化学のほか先端産業が立地。郊外にナサ(NASA)の施設がある。水路でメキシコ湾と連絡、石油・綿花などの積出港。人口195万4千(2000)。

ヒューズ‐ボックス【fuse box】

過大な電流が流れた場合にヒューズを用いて瞬間的に回路を遮断する装置。

⇒ヒューズ【fuse】

びゅう‐せつ【謬説】ビウ‥

まちがった説。

びゅう‐そう【謬想】ビウサウ

あやまった考え。

ビューティー【beauty】

①美。

②美人。「―‐コンテスト」

⇒ビューティー‐サロン【beauty salon】

⇒ビューティー‐スポット【beauty spot】

ビューティー‐サロン【beauty salon】

美容院。ビューティー‐パーラー。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティー‐スポット【beauty spot】

つけぼくろ。入れぼくろ。星などを描くメーキャップもいう。

⇒ビューティー【beauty】

ビューティフル【beautiful】

美しいさま。

びゅう‐でん【謬伝】ビウ‥

あやまったいいつたえ。誤伝。

ひ‐ゆうでんりつ【比誘電率】‥イウ‥

物質の誘電率を真空の誘電率で割った定数。平行平板コンデンサーの両極板の間に誘電体を入れた時と入れない時との量の比で、その値は誘電体に固有な定数となる。無次元の物質定数。

ヒューバーマン【Leo Huberman】

アメリカの労働運動家・社会主義理論家。スウィージーと共に雑誌「マンスリー‐レヴュー」を編集。(1903〜1968)

ビューヒナー【Georg Büchner】

ドイツの作家。革命運動に参加。戯曲「ダントンの死」「ヴォイツェク」のほか政治的パンフレット「ヘッセンの急使」など。(1813〜1837)

ひゅう‐ひゅう

①強い風が継続して吹き抜けるときに出る音。「木枯しが―吹く」

②小さな物体が高速で風を切って飛ぶときの音。また、そのさま。「弾丸が―と飛び交う」

びゅう‐びゅう

①激しい風が吹き続けるときの音。

②細くしなやかな物が何度も風を切って動くときの音。「電線が風で―うなる」

ビューフォート‐ふうりょくかいきゅう【ビューフォート風力階級】‥キフ

イギリスの提督ビューフォート(F. Beaufort1774〜1857)の考案した風力階級。→風力階級

ヒューベル【David Hunter Hubel】

カナダ生れの大脳生理学者。ジョンズ‐ホプキンズ大学・ハーヴァード大学教授。網膜で受容された視覚情報が大脳視覚野でどのように処理されるかを研究。ノーベル賞。(1926〜)

ピューマ【puma】

(プーマとも)ネコ科の哺乳類。大きさはヒョウくらいで、体長1.5メートルほど。毛色は赤褐色から褐色で、幼獣には斑紋がある。運動活発で跳躍力強く、木登りに巧み。シカなどを捕食する。南北アメリカ全体に分布。アメリカライオン。ヤマライオン。クーガー。

ピューマ

提供:東京動物園協会

ヒューマニスティック【humanistic】

①人道的。人道主義的。

②人文主義的。

ヒューマニスト【humanist】

①人道主義者。

②人文主義者。

ヒューマニズム【humanism】

①一般に人間的(ヒューマン)なことを尊重する思想。中世末期において人間の解放はギリシア‐ラテンの古典へ遡ることにより遂行されたので、ヒューマニズムは人文主義、古典研究として始まった。歴史上主要な形態は次のもの。

㋐中世的な宗教的世界観からの解放を求めるルネサンス期のイタリアの人文主義。

㋑宗教からの徹底的解放を求め、普遍的人間性を認めた17〜18世紀イギリス・フランスの市民的ヒューマニズム。

㋒古典重視、人間性の調和的発展、人間の自己救済力を説く18〜19世紀のドイツの新ヒューマニズム。

㋓資本主義によって疎外された人間に人間性回復を求める社会主義的ヒューマニズム。

㋔東西文化の比較研究に基づく20世紀の補完的ヒューマニズム。

㋕人間的実存を真理や価値の基礎に据える実存主義的ヒューマニズム。

②人道主義。

ヒューマニティー【humanity】

①人道。人間愛。

②人間性。

ヒューマン【human】

人間的。人間らしいさま。

⇒ヒューマン‐ドキュメント【human document】

⇒ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

ヒューマン‐ドキュメント【human document】

人間生活の記録。人生記録。

⇒ヒューマン【human】

ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

人間関係。一定の社会組織、とりわけ企業内における人と人との心理的関係。人間関係論。HR

⇒ヒューマン【human】

ヒューム【David Hume】

イギリスの哲学者・歴史家。経験論の立場にたち、従来の形而上学に破壊的な批判を加え、実体・因果法則などの観念は習慣による主観的な確信にすぎないと主張。著「人間本性論」「英国史」など。(1711〜1776)

ヒューム‐かん【ヒューム管】‥クワン

(創案者W. R. Humeに因む)鉄条入りのコンクリート管。上・下水道管、導水管とする。

ヒューモア【humour】

⇒ユーモア

ヒューリスティックス【heuristics】

〔心〕決められた手順に従うのではなく、ひらめきや思いつきによって問題を解くこと。

ピューリタニズム【Puritanism】

①清教徒せいきょうと主義。

②(puritanism)宗教・道徳上、厳格であること。

ピューリタン【Puritan】

①(→)清教徒せいきょうと。

②(puritan)極端に謹厳・潔癖な人。

⇒ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

清教徒革命。

⇒ピューリタン【Puritan】

ピューレ【purée フランス】

火を通した、あるいは生の野菜・果物などを、すりつぶしたり裏漉うらごししたりしたもの。「トマト‐―」

ビューロー【bureau フランス・ イギリス】

①事務局。事務所。案内所。「トラベル‐―」

②官庁の局・部・課。

③(引出し付の)事務机。

ビューロクラシー【bureaucracy】

官僚政治。官僚主義。

びゅう‐ろん【謬論】ビウ‥

あやまった議論。

ヒューロン‐こ【ヒューロン湖】

(Lake Huron)北アメリカ五大湖の一つ。カナダ・アメリカ合衆国にまたがり、面積約5万9000平方キロメートル。→五大湖(図)

ひゆ‐か【譬喩歌】

万葉集における、表現手法による部類の一つ。多く恋愛の心情を表にあらわさず、外界の事物によって暗喩的に詠んだ歌。たとえ歌。

ピュシス【physis ギリシア】

〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探究したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnaturaと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。

ビュスチェ【bustier フランス】

ウェストまである紐なしのブラジャー。また、同形の上着。ビスチェ。

ひゆ‐たい【比喩体・譬喩体】

享保(1716〜1736)の頃、沾洲せんしゅう一派の流行させた、卑俗な見立て・比喩でよむ俳諧の風体。

ピュタゴラス【Pythagorās】

⇒ピタゴラス

ヒュッテ【Hütte ドイツ】

山小屋。スキー小屋。

ひゅっ‐と

〔副〕

①軽く。ぞうさもなく。ふっと。

②まちがいなく。きっと。東海道中膝栗毛4「わたしとこの草履は―丈夫で、根から切りやいたしませぬ」

③物が風を切って動く音、また、そのさま。

ビュッフェ【buffet フランス】

①列車内などに設けた簡易食堂。

②パーティーなどで、立食の形式。

③並んだ料理から好きなものを取って食べる形式。

ビュッフェ【Bernard Buffet】

フランスの画家・版画家。輪郭をつける直線的な黒い線の多用が特徴。(1928〜1999)

ビュデ【Guillaume Budé】

フランスの人文学者。古代ギリシア研究の再興のほかコレージュ‐ド‐フランスの創立(国王フランソワ1世に進言)に貢献。(1468〜1540)

ビュトール【Michel Butor】

フランスの作家。ヌーヴォー‐ロマンの代表。精妙な方法によって、通常の現実をこえた時間と空間との複雑なからみ合いを描出。小説「心変わり」「合い間」、評論「レペルトワール」など。(1926〜)

ビュフォン【Georges-Louis Leclerc de Buffon】

フランス啓蒙期の博物学者・哲学者。地球の生成・歴史に関する推測を述べ、生物進化の観念を提起。進化論の先駆者。主著「博物誌」「文体論」。(1707〜1788)

ヒュブリス【hybris ギリシア】

(「思い上がり」の意)人間が過度に高ぶったり分を越えて神に挑んだりすること。神の懲罰や嫉妬の対象となった。

ひゆ‐ほう【比喩法・譬喩法】‥ハフ

修辞法の一つ。理解を深め、表現に味わいを加えるために比喩を用いる技法。

ヒュメーン【Hymēn】

ギリシア神話で結婚をつかさどる神。ハイメン。

ビュラン【burin フランス】

①(→)彫器ちょうき。

②銅版画などに用いる先の鋭い彫刻刀。

ビュリダン【Jean Buridan】

フランスのスコラ学者。パリ大学総長。精緻な論理学研究を展開し、また自然学の分野で優れた研究を行なった。力学におけるインペトゥス理論は後世に影響。(1300頃〜1358以後)

⇒ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

左右等距離に同じ量の干し草を置かれたロバは、左右に同じ強さの欲求が働くためどちらにも動けず飢えてしまう、というたとえ。

⇒ビュリダン【Jean Buridan】

ピュリッツァー‐しょう【ピュリッツァー賞】‥シヤウ

アメリカの新聞人ピュリッツァー(Joseph Pulitzer1847〜1911)の遺産により1917年に制定された賞。ジャーナリズム・文学・音楽の各部門でのすぐれた業績に対して毎年授与される。

ビュレット【burette】

滴定などで、液体の容積を測るのに用いる装置。目盛ガラス管。

ビュレット

ヒューマニスティック【humanistic】

①人道的。人道主義的。

②人文主義的。

ヒューマニスト【humanist】

①人道主義者。

②人文主義者。

ヒューマニズム【humanism】

①一般に人間的(ヒューマン)なことを尊重する思想。中世末期において人間の解放はギリシア‐ラテンの古典へ遡ることにより遂行されたので、ヒューマニズムは人文主義、古典研究として始まった。歴史上主要な形態は次のもの。

㋐中世的な宗教的世界観からの解放を求めるルネサンス期のイタリアの人文主義。

㋑宗教からの徹底的解放を求め、普遍的人間性を認めた17〜18世紀イギリス・フランスの市民的ヒューマニズム。

㋒古典重視、人間性の調和的発展、人間の自己救済力を説く18〜19世紀のドイツの新ヒューマニズム。

㋓資本主義によって疎外された人間に人間性回復を求める社会主義的ヒューマニズム。

㋔東西文化の比較研究に基づく20世紀の補完的ヒューマニズム。

㋕人間的実存を真理や価値の基礎に据える実存主義的ヒューマニズム。

②人道主義。

ヒューマニティー【humanity】

①人道。人間愛。

②人間性。

ヒューマン【human】

人間的。人間らしいさま。

⇒ヒューマン‐ドキュメント【human document】

⇒ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

ヒューマン‐ドキュメント【human document】

人間生活の記録。人生記録。

⇒ヒューマン【human】

ヒューマン‐リレーションズ【human relations】

人間関係。一定の社会組織、とりわけ企業内における人と人との心理的関係。人間関係論。HR

⇒ヒューマン【human】

ヒューム【David Hume】

イギリスの哲学者・歴史家。経験論の立場にたち、従来の形而上学に破壊的な批判を加え、実体・因果法則などの観念は習慣による主観的な確信にすぎないと主張。著「人間本性論」「英国史」など。(1711〜1776)

ヒューム‐かん【ヒューム管】‥クワン

(創案者W. R. Humeに因む)鉄条入りのコンクリート管。上・下水道管、導水管とする。

ヒューモア【humour】

⇒ユーモア

ヒューリスティックス【heuristics】

〔心〕決められた手順に従うのではなく、ひらめきや思いつきによって問題を解くこと。

ピューリタニズム【Puritanism】

①清教徒せいきょうと主義。

②(puritanism)宗教・道徳上、厳格であること。

ピューリタン【Puritan】

①(→)清教徒せいきょうと。

②(puritan)極端に謹厳・潔癖な人。

⇒ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

ピューリタン‐かくめい【ピューリタン革命】

清教徒革命。

⇒ピューリタン【Puritan】

ピューレ【purée フランス】

火を通した、あるいは生の野菜・果物などを、すりつぶしたり裏漉うらごししたりしたもの。「トマト‐―」

ビューロー【bureau フランス・ イギリス】

①事務局。事務所。案内所。「トラベル‐―」

②官庁の局・部・課。

③(引出し付の)事務机。

ビューロクラシー【bureaucracy】

官僚政治。官僚主義。

びゅう‐ろん【謬論】ビウ‥

あやまった議論。

ヒューロン‐こ【ヒューロン湖】

(Lake Huron)北アメリカ五大湖の一つ。カナダ・アメリカ合衆国にまたがり、面積約5万9000平方キロメートル。→五大湖(図)

ひゆ‐か【譬喩歌】

万葉集における、表現手法による部類の一つ。多く恋愛の心情を表にあらわさず、外界の事物によって暗喩的に詠んだ歌。たとえ歌。

ピュシス【physis ギリシア】

〔哲〕自然を意味する語。ギリシア初期の哲学者たちが、ミュトス的世界観を脱却し、もののありのままの真実を記述し、その変化を通じて支配する根本原理を探究したとき、それをこの名で呼んだ。ラテン語のnaturaと同じで自然のほか、宇宙・本性・性質などをも意味する。フィシス。

ビュスチェ【bustier フランス】

ウェストまである紐なしのブラジャー。また、同形の上着。ビスチェ。

ひゆ‐たい【比喩体・譬喩体】

享保(1716〜1736)の頃、沾洲せんしゅう一派の流行させた、卑俗な見立て・比喩でよむ俳諧の風体。

ピュタゴラス【Pythagorās】

⇒ピタゴラス

ヒュッテ【Hütte ドイツ】

山小屋。スキー小屋。

ひゅっ‐と

〔副〕

①軽く。ぞうさもなく。ふっと。

②まちがいなく。きっと。東海道中膝栗毛4「わたしとこの草履は―丈夫で、根から切りやいたしませぬ」

③物が風を切って動く音、また、そのさま。

ビュッフェ【buffet フランス】

①列車内などに設けた簡易食堂。

②パーティーなどで、立食の形式。

③並んだ料理から好きなものを取って食べる形式。

ビュッフェ【Bernard Buffet】

フランスの画家・版画家。輪郭をつける直線的な黒い線の多用が特徴。(1928〜1999)

ビュデ【Guillaume Budé】

フランスの人文学者。古代ギリシア研究の再興のほかコレージュ‐ド‐フランスの創立(国王フランソワ1世に進言)に貢献。(1468〜1540)

ビュトール【Michel Butor】

フランスの作家。ヌーヴォー‐ロマンの代表。精妙な方法によって、通常の現実をこえた時間と空間との複雑なからみ合いを描出。小説「心変わり」「合い間」、評論「レペルトワール」など。(1926〜)

ビュフォン【Georges-Louis Leclerc de Buffon】

フランス啓蒙期の博物学者・哲学者。地球の生成・歴史に関する推測を述べ、生物進化の観念を提起。進化論の先駆者。主著「博物誌」「文体論」。(1707〜1788)

ヒュブリス【hybris ギリシア】

(「思い上がり」の意)人間が過度に高ぶったり分を越えて神に挑んだりすること。神の懲罰や嫉妬の対象となった。

ひゆ‐ほう【比喩法・譬喩法】‥ハフ

修辞法の一つ。理解を深め、表現に味わいを加えるために比喩を用いる技法。

ヒュメーン【Hymēn】

ギリシア神話で結婚をつかさどる神。ハイメン。

ビュラン【burin フランス】

①(→)彫器ちょうき。

②銅版画などに用いる先の鋭い彫刻刀。

ビュリダン【Jean Buridan】

フランスのスコラ学者。パリ大学総長。精緻な論理学研究を展開し、また自然学の分野で優れた研究を行なった。力学におけるインペトゥス理論は後世に影響。(1300頃〜1358以後)

⇒ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

ビュリダン‐の‐ろば【ビュリダンの驢馬】

左右等距離に同じ量の干し草を置かれたロバは、左右に同じ強さの欲求が働くためどちらにも動けず飢えてしまう、というたとえ。

⇒ビュリダン【Jean Buridan】

ピュリッツァー‐しょう【ピュリッツァー賞】‥シヤウ

アメリカの新聞人ピュリッツァー(Joseph Pulitzer1847〜1911)の遺産により1917年に制定された賞。ジャーナリズム・文学・音楽の各部門でのすぐれた業績に対して毎年授与される。

ビュレット【burette】

滴定などで、液体の容積を測るのに用いる装置。目盛ガラス管。

ビュレット

ピュロン【Pyrrhōn】

古代ギリシアの哲学者。懐疑論の祖。判断を停止(エポケー)して、心の安静を求めることをすすめた。ピロン。(前360頃〜前270頃)

びゅん‐びゅん

物体が高速で風を切って飛ぶように進んだり回ったりするときの摩擦音。「車を―飛ばす」

ひよ

(擬声語)雛の鳴く声。

ひ‐よ【誹誉】

そしりとほまれ。

ひょい‐と

〔副〕

①不意に。突然、または偶然に。「―出くわした」

②身軽なさま。気軽に事を行うさま。「―飛び越える」

ひょい‐ひょい

①不意に折々出てくるさま。または、ところどころへ出てくるさま。ちょいちょい。「―顔を出す」

②身軽に動くさま。「―と身をかわす」「―と引き受ける」

ひょう【莧】

〔植〕ヒユの訛。

ひょう【平】ヒヤウ

(慣用音)

①漢字の四声しせいの一つ。平声ひょうしょう。↔仄そく。

②平調ひょうじょう。

→へい(平)

ひょう【兵】ヒヤウ

(呉音)将棋の駒の名。歩ふの異称。→へい(兵)

ひょう【表】ヘウ

①臣下から天子に奉る文書。主君や役所に差し出す文書。「出師すいしの―」

②こみいった事柄を、見やすいように配列して書きあらわしたもの。「―で示す」

③古く中国で、地上に立てて時刻をはかった木。ひかげばしら。

ひょう【俵】ヘウ

たわらに入ったものを数える単位。米は普通4斗を1俵とする。

ひょう【豹】ヘウ

ネコ科の哺乳類。体長約1.5メートル。毛色は黄色の地に梅花状の黒点を持つが、中には全身黒色の個体(クロヒョウ)もいる。かつてアジアからアフリカに広く生息、現在では限られた地域にのみ分布。森林やサバンナで単独に生活し、鳥類や哺乳類を襲う。

クロヒョウ

提供:東京動物園協会

ピュロン【Pyrrhōn】

古代ギリシアの哲学者。懐疑論の祖。判断を停止(エポケー)して、心の安静を求めることをすすめた。ピロン。(前360頃〜前270頃)

びゅん‐びゅん

物体が高速で風を切って飛ぶように進んだり回ったりするときの摩擦音。「車を―飛ばす」

ひよ

(擬声語)雛の鳴く声。

ひ‐よ【誹誉】

そしりとほまれ。

ひょい‐と

〔副〕

①不意に。突然、または偶然に。「―出くわした」

②身軽なさま。気軽に事を行うさま。「―飛び越える」

ひょい‐ひょい

①不意に折々出てくるさま。または、ところどころへ出てくるさま。ちょいちょい。「―顔を出す」

②身軽に動くさま。「―と身をかわす」「―と引き受ける」

ひょう【莧】

〔植〕ヒユの訛。

ひょう【平】ヒヤウ

(慣用音)

①漢字の四声しせいの一つ。平声ひょうしょう。↔仄そく。

②平調ひょうじょう。

→へい(平)

ひょう【兵】ヒヤウ

(呉音)将棋の駒の名。歩ふの異称。→へい(兵)

ひょう【表】ヘウ

①臣下から天子に奉る文書。主君や役所に差し出す文書。「出師すいしの―」

②こみいった事柄を、見やすいように配列して書きあらわしたもの。「―で示す」

③古く中国で、地上に立てて時刻をはかった木。ひかげばしら。

ひょう【俵】ヘウ

たわらに入ったものを数える単位。米は普通4斗を1俵とする。

ひょう【豹】ヘウ

ネコ科の哺乳類。体長約1.5メートル。毛色は黄色の地に梅花状の黒点を持つが、中には全身黒色の個体(クロヒョウ)もいる。かつてアジアからアフリカに広く生息、現在では限られた地域にのみ分布。森林やサバンナで単独に生活し、鳥類や哺乳類を襲う。

クロヒョウ

提供:東京動物園協会

ヒョウ

提供:東京動物園協会

ヒョウ

提供:東京動物園協会

⇒豹は死して皮を留め、人は死して名を留む

ひょう【票】ヘウ

①ふだ。紙片。書付け。

②選挙・採決などで意思を表示したふだ。また、それを数える語。「―を数える」「―が割れる」

ひょう【評】ヒヤウ

善悪・可否・価値などを判断し論定すること。また、その言葉や文章。「―を書く」

ひょう【雹】

積乱雲から降ってくる氷塊。主として雷雨に伴って降り、大きさは豆粒ないし鶏卵ほど。夏期に多く、畑作物や家畜に害を与える。〈[季]夏〉

ひょう【標】ヘウ

①しるし。目じるし。

②朝廷の公事くじの時に百官の席次を定めたしるしの白木。→版へん

ひょう【瓢】ヘウ

①ひさご。なりひさご。

②ひさごを、酒を盛る器としたもの。ひょうたん。

ひ‐よう【日傭】

1日を限ってやとわれること。また、その人。また、その賃金。ひやとい。

⇒ひよう‐とり【日傭取】

ひ‐よう【比容】

単位質量の物質の占める体積。密度の逆数。比容積。

ひ‐よう【飛揚】‥ヤウ

①とんで高く空中にあがること。飛翔。

②高い地位にのぼること。

ひ‐よう【秘要】‥エウ

おくのて。奥義。秘訣。

ひ‐よう【費用】

①物を買い、または使用するために要する金銭。いりめ。

②特に、企業が収益をあげるために消費した財の価値や借りた資本の利子などの総称。

⇒ひよう‐かかく【費用価格】

⇒ひよう‐こうか‐ぶんせき【費用効果分析】

⇒ひよう‐たい‐こうか【費用対効果】

⇒ひよう‐べんえき‐ぶんせき【費用便益分析】

びょう【眇】ベウ

きわめて小さいさま。「―たる孤島」

びょう【秒】ベウ

(稲の穂先の毛。のぎ。きわめて微細なものの意)

①時間に関する単位。国際単位系(SI)の基本単位。1秒はセシウム原子133の基底状態の二つの超微細準位間の遷移によって発する光の振動周期の91億9263万1770倍の時間。以前は平均太陽日の8万6400分の1と定義されていたが、1967年以後改められた。記号s 「秒速」

②時刻の単位。各種の時法による秒時刻がある。

③角度・経緯度の単位で、1度の3600分の1。記号″

びょう【苗】ベウ

(呉音はミョウ)ミャオ(苗)族のこと。

びょう【病】ビヤウ

(呉音。漢音はヘイ)

①わずらうこと。やまい。接尾語的にも使う。「金欠―」

②欠点。短所。「歌病かへい」

びょう【描】ベウ

えがくこと。

びょう【廟】ベウ

祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。

びょう【鋲】ビヤウ

(国字)頭の大きな釘くぎ。リベット。また、それに似た形のとめ針。「―でとめる」「靴の―」

びょう【可う】ベウ

〔助動〕

ベシの連用形ベクの音便。源氏物語桐壺「楊貴妃のためしも引き出でつべうなりゆくに」

び‐よう【美容】

①美しい容貌。

②容貌・容姿・髪型を美しくすること。美粧。「―体操」

⇒びよう‐いん【美容院】

⇒びよう‐し【美容師】

⇒びよう‐じゅつ【美容術】

⇒びよう‐せいけい【美容整形】

び‐よう【微恙】‥ヤウ

(「恙」はやまいの意)気分が少しすぐれないこと。軽い病気。森鴎外、舞姫「―にことよせて房の裡にのみ籠りて」

びょう‐あ【病痾】ビヤウ‥

ながびく病気。宿痾しゅくあ。

ひょう‐い【表衣】ヘウ‥

上に着る着物。うわぎ。

ひょう‐い【表意】ヘウ‥

①意味をあらわすこと。

②意思を表示すること。「―者」

⇒ひょうい‐もじ【表意文字】

ひょう‐い【憑依】

(「憑」は、よる・つくの意)

①よりすがること。よりどころとすること。

②霊などがのりうつること。憑つくこと。

ひょう‐いつ【飄逸】ヘウ‥

人事や世間の事を気にしないで明るくのんきなさま。「―な人」

ひょうい‐もじ【表意文字】ヘウ‥

(ideograph; ideogram)一つ一つが特定の意味を表す文字。意字。↔表音文字

⇒ひょう‐い【表意】

ひょう‐いん【平韻】ヒヤウヰン

漢字の四声しせいのうち、平声ひょうしょうに属する韻。また、平字を用いた押韻。↔仄韻そくいん

びょう‐いん【病因】ビヤウ‥

病気の原因。

びょう‐いん【病院】ビヤウヰン

(中国で造られた訳語。江戸後期から日本でも使われた)病人を診察・治療する施設。医療法では20人以上の入院設備を備えるものをいう。→診療所→特定機能病院。

⇒びょういん‐しょく【病院食】

⇒びょういん‐せん【病院船】

びよう‐いん【美容院】‥ヰン

パーマ・結髪などの美容術を行う施設・営業。ビューティー‐サロン。

⇒び‐よう【美容】

びょういん‐しょく【病院食】ビヤウヰン‥

病院が入院中の患者に供する食事。

⇒びょう‐いん【病院】

びょういん‐せん【病院船】ビヤウヰン‥

傷病兵を収容する船。白く塗り、船腹に幅約1.5メートルの緑色または赤色の横筋を施し、マストに国旗と赤十字旗を掲げ、煙突や甲板上に赤十字標識を表示する。国際法で交戦国のいずれもが攻撃できないと定めている。

⇒びょう‐いん【病院】

びょう‐う【廟宇】ベウ‥

①おたまや。廟。

②社殿。

びょううち‐だいこ【鋲打太鼓】ビヤウ‥

革を鋲で胴に打って留めた太鼓。

ひょう‐え【兵衛】ヒヤウヱ

兵衛府に属し、内裏の内郭の門を守衛し、行幸に供奉ぐぶした兵士。

⇒ひょうえ‐ふ【兵衛府】

びょう‐えい【苗裔】ベウ‥

末の血すじ。遠い血統の子孫。末孫。後胤こういん。

ひょうえ‐ふ【兵衛府】ヒヤウヱ‥

律令制で、兵衛の管理、天皇・内裏諸門の警固、朝儀の儀仗、行幸の供奉、左右両京内の巡検などをつかさどった役所。左兵衛府・右兵衛府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんその他がある。五衛府のち六衛府の一つ。唐名、武衛。つわものとねりのつかさ。

⇒ひょう‐え【兵衛】

びょう‐えん【渺遠】ベウヱン

はるかに遠いこと。

ひょう‐おこり【平起】ヒヤウ‥

漢詩のうち近体詩で、第1句の第2字に平字を用いること。また、その詩。ひょうき。↔仄起そくおこり

ひょう‐おん【氷温】‥ヲン

セ氏零度以下から食品が凍り始める直前までの温度領域。この温度帯で生鮮品の貯蔵などを行う。

ひょう‐おん【表音】ヘウ‥

音をあらわすこと。

⇒ひょうおん‐きごう【表音記号】

⇒ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】

⇒ひょうおん‐もじ【表音文字】

ひょうおん‐きごう【表音記号】ヘウ‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】ヘウ‥ヅカヒ

発音通りに書こうとする仮名遣の方式で、実際の音韻と仮名との対応を規則化し書き表すもの。発音式仮名遣。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおん‐もじ【表音文字】ヘウ‥

(phonetic script)一つ一つが音声上の単位に相当する文字。音素を表すものを音素文字、音節を表すものを音節文字という。音字。↔表意文字

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょう‐か【氷花】‥クワ

植物などに水分が氷結し、白い花のようになる現象。→樹氷

ひょう‐か【氷菓】‥クワ

氷菓子。アイス‐クリーム、アイス‐キャンデー、シャーベットの類。〈[季]夏〉

ひょう‐か【表価】ヘウ‥

貨幣の表面に記した価格。額面価格。

ひょう‐か【苹果】ヒヤウクワ

〔植〕

⇒へいか

ひょう‐か【評価】ヒヤウ‥

①品物の価格を定めること。また評定した価格。「―額」

②善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること。特に、高く価値を定めること。「―が低い」「努力を―する」

⇒ひょうか‐えき【評価益】

⇒ひょうか‐きゅう【評価給】

⇒ひょうか‐そん【評価損】

ひょう‐か【評家】ヒヤウ‥

批評する人。評者。

ひょう‐か【馮河】

[論語述而]黄河を徒歩で渡ること。無謀な勇気をたとえた語。→暴虎馮河ぼうこひょうか

ひょう‐が【氷河】

高山の雪線以上のところで凝固した万年雪が、上層の積雪の圧力の増加につれて、氷塊となり、低地に向かって流れ下るもの。流速は、山岳氷河では一般に年50〜400メートル、海に流れ出る氷河では年1000メートルを超えるものもある。

⇒ひょうが‐き【氷河期】

⇒ひょうが‐こ【氷河湖】

⇒ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

⇒ひょうが‐じだい【氷河時代】

⇒ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

⇒ひょうが‐ど【氷河土】

ひょう‐が【表賀】ヘウ‥

表1を奉って祝いを申し上げること。

びょう‐か【病家】ビヤウ‥

病人のある家。患家。

びょう‐か【病暇】ビヤウ‥

病気のために請うて得た休暇。

びょう‐が【病臥】ビヤウグワ

病気で床につくこと。「長らく―していたが全快した」

びょう‐が【描画】ベウグワ

絵をかくこと。

ひょう‐かい【氷海】

一面に結氷した海。〈[季]冬〉

ひょう‐かい【氷解】

氷が解けるように疑惑のとけること。疑いのすっかりはれること。「疑問が―する」

ひょう‐かい【氷塊】‥クワイ

氷のかたまり。

ひょう‐がい【表外】ヘウグワイ

①一覧表や図表などの外。「―の注記」

②特に、常用漢字表に含まれていないこと。「―音訓」

⇒ひょうがい‐かんじ【表外漢字】

ひょう‐がい【雹害】

雹による農作物の被害。

びょう‐がい【病害】ビヤウ‥

農作物などの病気による被害。

ひょうがい‐かんじ【表外漢字】ヘウグワイ‥

常用漢字表に収録していない漢字。そのうち常用漢字と並んでよく用いる漢字について、印刷字体の標準が「表外漢字字体表」に示されている。

⇒ひょう‐がい【表外】

びょう‐がい‐ちゅう【病害虫】ビヤウ‥

農作物の病気と害虫。

ひょうかい‐みん【漂海民】ヘウ‥

船上生活によって一定の水域を移動しながら漁労や採集、運搬や交易を行う人々。東南アジアのオランラウト、中国南東部の

⇒豹は死して皮を留め、人は死して名を留む

ひょう【票】ヘウ

①ふだ。紙片。書付け。

②選挙・採決などで意思を表示したふだ。また、それを数える語。「―を数える」「―が割れる」

ひょう【評】ヒヤウ

善悪・可否・価値などを判断し論定すること。また、その言葉や文章。「―を書く」

ひょう【雹】

積乱雲から降ってくる氷塊。主として雷雨に伴って降り、大きさは豆粒ないし鶏卵ほど。夏期に多く、畑作物や家畜に害を与える。〈[季]夏〉

ひょう【標】ヘウ

①しるし。目じるし。

②朝廷の公事くじの時に百官の席次を定めたしるしの白木。→版へん

ひょう【瓢】ヘウ

①ひさご。なりひさご。

②ひさごを、酒を盛る器としたもの。ひょうたん。

ひ‐よう【日傭】

1日を限ってやとわれること。また、その人。また、その賃金。ひやとい。

⇒ひよう‐とり【日傭取】

ひ‐よう【比容】

単位質量の物質の占める体積。密度の逆数。比容積。

ひ‐よう【飛揚】‥ヤウ

①とんで高く空中にあがること。飛翔。

②高い地位にのぼること。

ひ‐よう【秘要】‥エウ

おくのて。奥義。秘訣。

ひ‐よう【費用】

①物を買い、または使用するために要する金銭。いりめ。

②特に、企業が収益をあげるために消費した財の価値や借りた資本の利子などの総称。

⇒ひよう‐かかく【費用価格】

⇒ひよう‐こうか‐ぶんせき【費用効果分析】

⇒ひよう‐たい‐こうか【費用対効果】

⇒ひよう‐べんえき‐ぶんせき【費用便益分析】

びょう【眇】ベウ

きわめて小さいさま。「―たる孤島」

びょう【秒】ベウ

(稲の穂先の毛。のぎ。きわめて微細なものの意)

①時間に関する単位。国際単位系(SI)の基本単位。1秒はセシウム原子133の基底状態の二つの超微細準位間の遷移によって発する光の振動周期の91億9263万1770倍の時間。以前は平均太陽日の8万6400分の1と定義されていたが、1967年以後改められた。記号s 「秒速」

②時刻の単位。各種の時法による秒時刻がある。

③角度・経緯度の単位で、1度の3600分の1。記号″

びょう【苗】ベウ

(呉音はミョウ)ミャオ(苗)族のこと。

びょう【病】ビヤウ

(呉音。漢音はヘイ)

①わずらうこと。やまい。接尾語的にも使う。「金欠―」

②欠点。短所。「歌病かへい」

びょう【描】ベウ

えがくこと。

びょう【廟】ベウ

祖先の霊を祭る所。霊屋。おたまや。やしろ。

びょう【鋲】ビヤウ

(国字)頭の大きな釘くぎ。リベット。また、それに似た形のとめ針。「―でとめる」「靴の―」

びょう【可う】ベウ

〔助動〕

ベシの連用形ベクの音便。源氏物語桐壺「楊貴妃のためしも引き出でつべうなりゆくに」

び‐よう【美容】

①美しい容貌。

②容貌・容姿・髪型を美しくすること。美粧。「―体操」

⇒びよう‐いん【美容院】

⇒びよう‐し【美容師】

⇒びよう‐じゅつ【美容術】

⇒びよう‐せいけい【美容整形】

び‐よう【微恙】‥ヤウ

(「恙」はやまいの意)気分が少しすぐれないこと。軽い病気。森鴎外、舞姫「―にことよせて房の裡にのみ籠りて」

びょう‐あ【病痾】ビヤウ‥

ながびく病気。宿痾しゅくあ。

ひょう‐い【表衣】ヘウ‥

上に着る着物。うわぎ。

ひょう‐い【表意】ヘウ‥

①意味をあらわすこと。

②意思を表示すること。「―者」

⇒ひょうい‐もじ【表意文字】

ひょう‐い【憑依】

(「憑」は、よる・つくの意)

①よりすがること。よりどころとすること。

②霊などがのりうつること。憑つくこと。

ひょう‐いつ【飄逸】ヘウ‥

人事や世間の事を気にしないで明るくのんきなさま。「―な人」

ひょうい‐もじ【表意文字】ヘウ‥

(ideograph; ideogram)一つ一つが特定の意味を表す文字。意字。↔表音文字

⇒ひょう‐い【表意】

ひょう‐いん【平韻】ヒヤウヰン

漢字の四声しせいのうち、平声ひょうしょうに属する韻。また、平字を用いた押韻。↔仄韻そくいん

びょう‐いん【病因】ビヤウ‥

病気の原因。

びょう‐いん【病院】ビヤウヰン

(中国で造られた訳語。江戸後期から日本でも使われた)病人を診察・治療する施設。医療法では20人以上の入院設備を備えるものをいう。→診療所→特定機能病院。

⇒びょういん‐しょく【病院食】

⇒びょういん‐せん【病院船】

びよう‐いん【美容院】‥ヰン

パーマ・結髪などの美容術を行う施設・営業。ビューティー‐サロン。

⇒び‐よう【美容】

びょういん‐しょく【病院食】ビヤウヰン‥

病院が入院中の患者に供する食事。

⇒びょう‐いん【病院】

びょういん‐せん【病院船】ビヤウヰン‥

傷病兵を収容する船。白く塗り、船腹に幅約1.5メートルの緑色または赤色の横筋を施し、マストに国旗と赤十字旗を掲げ、煙突や甲板上に赤十字標識を表示する。国際法で交戦国のいずれもが攻撃できないと定めている。

⇒びょう‐いん【病院】

びょう‐う【廟宇】ベウ‥

①おたまや。廟。

②社殿。

びょううち‐だいこ【鋲打太鼓】ビヤウ‥

革を鋲で胴に打って留めた太鼓。

ひょう‐え【兵衛】ヒヤウヱ

兵衛府に属し、内裏の内郭の門を守衛し、行幸に供奉ぐぶした兵士。

⇒ひょうえ‐ふ【兵衛府】

びょう‐えい【苗裔】ベウ‥

末の血すじ。遠い血統の子孫。末孫。後胤こういん。

ひょうえ‐ふ【兵衛府】ヒヤウヱ‥

律令制で、兵衛の管理、天皇・内裏諸門の警固、朝儀の儀仗、行幸の供奉、左右両京内の巡検などをつかさどった役所。左兵衛府・右兵衛府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんその他がある。五衛府のち六衛府の一つ。唐名、武衛。つわものとねりのつかさ。

⇒ひょう‐え【兵衛】

びょう‐えん【渺遠】ベウヱン

はるかに遠いこと。

ひょう‐おこり【平起】ヒヤウ‥

漢詩のうち近体詩で、第1句の第2字に平字を用いること。また、その詩。ひょうき。↔仄起そくおこり

ひょう‐おん【氷温】‥ヲン

セ氏零度以下から食品が凍り始める直前までの温度領域。この温度帯で生鮮品の貯蔵などを行う。

ひょう‐おん【表音】ヘウ‥

音をあらわすこと。

⇒ひょうおん‐きごう【表音記号】

⇒ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】

⇒ひょうおん‐もじ【表音文字】

ひょうおん‐きごう【表音記号】ヘウ‥ガウ

(→)音声記号に同じ。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおんしき‐かなづかい【表音式仮名遣】ヘウ‥ヅカヒ

発音通りに書こうとする仮名遣の方式で、実際の音韻と仮名との対応を規則化し書き表すもの。発音式仮名遣。

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょうおん‐もじ【表音文字】ヘウ‥

(phonetic script)一つ一つが音声上の単位に相当する文字。音素を表すものを音素文字、音節を表すものを音節文字という。音字。↔表意文字

⇒ひょう‐おん【表音】

ひょう‐か【氷花】‥クワ

植物などに水分が氷結し、白い花のようになる現象。→樹氷

ひょう‐か【氷菓】‥クワ

氷菓子。アイス‐クリーム、アイス‐キャンデー、シャーベットの類。〈[季]夏〉

ひょう‐か【表価】ヘウ‥

貨幣の表面に記した価格。額面価格。

ひょう‐か【苹果】ヒヤウクワ

〔植〕

⇒へいか

ひょう‐か【評価】ヒヤウ‥

①品物の価格を定めること。また評定した価格。「―額」

②善悪・美醜・優劣などの価値を判じ定めること。特に、高く価値を定めること。「―が低い」「努力を―する」

⇒ひょうか‐えき【評価益】

⇒ひょうか‐きゅう【評価給】

⇒ひょうか‐そん【評価損】

ひょう‐か【評家】ヒヤウ‥

批評する人。評者。

ひょう‐か【馮河】

[論語述而]黄河を徒歩で渡ること。無謀な勇気をたとえた語。→暴虎馮河ぼうこひょうか

ひょう‐が【氷河】

高山の雪線以上のところで凝固した万年雪が、上層の積雪の圧力の増加につれて、氷塊となり、低地に向かって流れ下るもの。流速は、山岳氷河では一般に年50〜400メートル、海に流れ出る氷河では年1000メートルを超えるものもある。

⇒ひょうが‐き【氷河期】

⇒ひょうが‐こ【氷河湖】

⇒ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

⇒ひょうが‐じだい【氷河時代】

⇒ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

⇒ひょうが‐ど【氷河土】

ひょう‐が【表賀】ヘウ‥

表1を奉って祝いを申し上げること。

びょう‐か【病家】ビヤウ‥

病人のある家。患家。

びょう‐か【病暇】ビヤウ‥

病気のために請うて得た休暇。

びょう‐が【病臥】ビヤウグワ

病気で床につくこと。「長らく―していたが全快した」

びょう‐が【描画】ベウグワ

絵をかくこと。

ひょう‐かい【氷海】

一面に結氷した海。〈[季]冬〉

ひょう‐かい【氷解】

氷が解けるように疑惑のとけること。疑いのすっかりはれること。「疑問が―する」

ひょう‐かい【氷塊】‥クワイ

氷のかたまり。

ひょう‐がい【表外】ヘウグワイ

①一覧表や図表などの外。「―の注記」

②特に、常用漢字表に含まれていないこと。「―音訓」

⇒ひょうがい‐かんじ【表外漢字】

ひょう‐がい【雹害】

雹による農作物の被害。

びょう‐がい【病害】ビヤウ‥

農作物などの病気による被害。

ひょうがい‐かんじ【表外漢字】ヘウグワイ‥

常用漢字表に収録していない漢字。そのうち常用漢字と並んでよく用いる漢字について、印刷字体の標準が「表外漢字字体表」に示されている。

⇒ひょう‐がい【表外】

びょう‐がい‐ちゅう【病害虫】ビヤウ‥

農作物の病気と害虫。

ひょうかい‐みん【漂海民】ヘウ‥

船上生活によって一定の水域を移動しながら漁労や採集、運搬や交易を行う人々。東南アジアのオランラウト、中国南東部の 民たんみん、日本の家船えぶねなど。

ひょうか‐えき【評価益】ヒヤウ‥

(→)再評価利益に同じ。↔評価損。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がえし【俵返し】ヘウガヘシ

俵たわらをかつぐ時のように、一端を下腹部に当てて他端から回転して上げること。浄瑠璃、曾我会稽山「両足中に―小脇に抱い込み」

ひよう‐かかく【費用価格】

商品の価値のうち、不変資本と可変資本の価値を合計したもの。

⇒ひ‐よう【費用】

ひょうが‐き【氷河期】

通常は氷期のこと。時には氷期と間氷期との繰り返された氷河時代を指すこともある。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐きゅう【評価給】ヒヤウ‥キフ

作業遂行能力・成果などの評価に基づいて支払われる給与。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐かく【飄客・嫖客】ヘウ‥

花柳街に遊ぶ男の客。うかれお。

びょう‐がく【猫額】ベウ‥

猫のひたい。また、そのように狭いこと。「―の地」

ひょうが‐こ【氷河湖】

氷河の浸食・堆積作用または堰塞えんそく作用などによって作られた湖。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

氷河の流動時に氷河底部の岩屑が基盤の岩石に刻んだ直線的な擦り傷痕。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐じだい【氷河時代】

地球上の気候が非常に寒冷となる氷期と、現在のような温暖な間氷期とが何万年かの周期で繰り返される時代。先カンブリア時代には8億年前〜6億年前に全地球凍結があり、古生代後期にはゴンドワナ大陸に氷河が発達した。最近の氷河時代は寒暖の変化がはっきりとなった260万年前以降。大陸上に氷床が急速に発達したり急速に衰退したりするのが特徴。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

「海面変動」参照。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐そん【評価損】ヒヤウ‥

保有資産を時価などに基づいて評価しなおすことによって生じる帳簿上の損失。↔評価益

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がため【票固め】ヘウ‥

選挙の投票前に、獲得見込み票数を把握・確認し、不確定な部分を確実にする活動。

ひょうが‐ど【氷河土】

氷河により削られ、また運ばれて堆積した土壌。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょう‐かん【氷寒】

こおって寒いこと。

ひょう‐かん【剽悍・慓悍】ヘウ‥

すばやくて強いこと。荒々しく強いこと。「―な動き」

びょう‐かん【病患】ビヤウクワン

やまい。わずらい。病気。

びょう‐かん【病間】ビヤウ‥

①病気にかかっている間。

②病気が少しよくなっている時。

びょう‐かん【病監】ビヤウ‥

刑務所で、病人を収容する監房。

びょうかんろく【病間録】ビヤウ‥

綱島梁川の宗教上の感想録。1905年(明治38)刊。

ひょう‐き【平起】ヒヤウ‥

⇒ひょうおこり

ひょう‐き【氷期】

氷河時代の中で、地球上の気候が寒冷で、大陸の広範囲に氷床が拡大・前進した時期。最近の氷河時代である第四紀には数十回の氷期があった。↔間氷期

ひょう‐き【表記】ヘウ‥

①表面に書きしるすこと。おもてがき。「―の住所」

②文字や記号で表ししるすこと。「漢字で―する」

⇒ひょうき‐ほう【表記法】

ひょう‐き【標記】ヘウ‥

①目印としてしるすこと。また、その文字。標号。符号。

②標題として書くこと。また、その題名。「―の件についてお諮りしたい」

ひょう‐き【標旗】ヘウ‥

目印のはた。しるしばた。はたじるし。

ひょう‐ぎ【氷技】

スケートのこと。

ひょう‐ぎ【評議】ヒヤウ‥

種々意見を交換して相談すること。「一堂に会して―する」

⇒ひょうぎ‐いん【評議員】

⇒ひょうぎ‐かい【評議会】

ひょう‐ぎ【嫖妓】ヘウ‥

芸者。遊女。

びょう‐き【病気】ビヤウ‥

①生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象。やまい。疾病しっぺい。疾患。保元物語「左府御―のよし聞えしかば」。「―にかかる」

②比喩的に、悪いくせ。「また例の―が始まった」

⇒びょうき‐ぶん【病気分】

びょう‐き【病鬼】ビヤウ‥

人体に病気を起こさせるという鬼。病魔。

びょう‐き【病期】ビヤウ‥

疾病の経過をその特徴によって区分した時期。潜伏期・発熱期・初期・極期・下熱期・回復期の類。

びょう‐ぎ【廟議】ベウ‥

廟堂すなわち朝廷の評議。朝議。

ひょうぎ‐いん【評議員】ヒヤウ‥ヰン

評議にあずかる人。評議会の構成員。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

ひょうぎ‐かい【評議会】ヒヤウ‥クワイ

評議するための合議制の機関。また、それによる会議。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

びょうき‐ぶん【病気分】ビヤウ‥

仮に病気の体ていにしておくこと。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「不行跡の浮名を厭ひ、―にして追ひ込め置きし」

⇒びょう‐き【病気】

ひょう‐きへい【驃騎兵】ヘウ‥

身軽に装備した騎兵。軽騎兵。

ひょうき‐ほう【表記法】ヘウ‥ハフ

文字で書き表す法則。漢字・仮名文字の使い分けや、仮名遣・送り仮名・句読法など。

⇒ひょう‐き【表記】

ひょう‐きょ【憑拠】

よりどころ。依拠。根拠。また、証拠。

びょう‐きょ【病居】ビヤウ‥

病室。病床。

ひょう‐ぎょくしょう【馮玉祥】‥シヤウ

⇒ふうぎょくしょう

ひょう‐きん【剽軽】ヘウ‥

(キンは唐音)気軽明朗であって滑稽なこと。おどけ。「―者もの」

⇒ひょうきん‐だま【剽軽玉】

ひょう‐きん【標金】ヘウ‥

中国上海で通貨の代用とした長方形の金塊。10両から50両まである。

びょう‐きん【病菌】ビヤウ‥

病気の原因となる細菌。病原菌。

ひょうきん‐だま【剽軽玉】ヘウ‥

ひょうきんなこと。また、その人。好色一代男5「同じ心の―」

⇒ひょう‐きん【剽軽】

ひょう‐ぐ【兵具】ヒヤウ‥

甲冑かっちゅう・刀・槍・箭やの類。兵器。武具。へいぐ。

⇒ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】

⇒ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】

ひょう‐ぐ【表具・裱具】ヘウ‥

布または紙を貼って、巻物・掛物・書画帖・屏風・襖などに作り上げること。表装。装潢そうこう。〈運歩色葉集〉

⇒ひょうぐ‐し【表具師】

⇒ひょうぐ‐じ【表具地】

⇒ひょうぐ‐や【表具屋】

⇒ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】

びょう‐く【病苦】ビヤウ‥

病気の苦しみ。「―に打ちかつ」

びょう‐く【病躯】ビヤウ‥

病気にかかっている身体。病身。「―をおして出席する」

びょう‐くぎ【鋲釘】ビヤウ‥

頭の大きい釘。鋲。

ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】ヒヤウ‥

楕円形の鐶かんを交互に通して折り返してつなげたくさり。多く太刀の帯取に用いた。訛って兵庫鎖ひょうごぐさりと呼び、兵庫寮の工人製作とする俗説を生じた。→太刀(図)。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】ヒヤウ‥

帯取に鍍銀とぎんの銅の兵具鋂をつけた太刀。平安中期から鎌倉時代に盛んに行われた。旧軍の元帥刀げんすいとうはこの様式のもの。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐ‐し【表具師】ヘウ‥

表具を職とする人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐じ【表具地】ヘウ‥ヂ

表具用の生地。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐や【表具屋】ヘウ‥

表具を職とする家。また、その人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】ヘウ‥

古浄瑠璃の一派。貞享・元禄(1684〜1704)の頃、岡本文弥、または井上播磨掾門下の表具屋又四郎が大坂で語った。曲節の一部が義太夫節に伝わる。又四郎節。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょう‐げ【剽げ】ヘウ‥

ふざけおどけること。また、その人。

ひょう‐けい【表掲】ヘウ‥

あらわしかかげること。掲示。

ひょう‐けい【表敬】ヘウ‥

敬意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】

ひょう‐けい【表慶】ヘウ‥

慶祝の意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐かん【表慶館】

ひょう‐けい【剽軽】ヘウ‥

(「剽」は、はやい意)

①すばやくて身軽なこと。

②浅はかで軽はずみなこと。

ひょうけい‐かん【表慶館】ヘウ‥クワン

東京都上野公園内、東京国立博物館の一部。1900年(明治33)大正天皇が皇太子の時、成婚記念として東京市民から献納した建築物。09年落成開館。

⇒ひょう‐けい【表慶】

ひょう‐けいさん【表計算】ヘウ‥

表の形で縦横に並んだ数に対して行う計算。

⇒ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】

ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】ヘウ‥

(データを縦横に分割した表で扱うことからいう)作表や計算を中心に、見積書・請求書・報告書・企画書などの作成に使用されるソフトウェア。スプレッド‐シート。

⇒ひょう‐けいさん【表計算】

ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】ヘウ‥ハウ‥

ある人に、敬意を表すために訪れること。

⇒ひょう‐けい【表敬】

ひょう‐けつ【氷結】

こおること。水が寒気のために氷となること。「港が―する」

ひょう‐けつ【表決】ヘウ‥

議案に対する可否の意思を表示すること。「激論の末―する」

⇒ひょうけつ‐けん【表決権】

ひょう‐けつ【票決】ヘウ‥

投票によって決定すること。

ひょう‐けつ【評決】ヒヤウ‥

①評議して決定すること。

②合議裁判所で、裁判の内容を確定するため、評議・採決すること。

びょう‐けつ【病欠】ビヤウ‥

病気による欠席・欠勤。

びょう‐げつ【杪月】ベウ‥

(「杪」は末の意)年末の月。冬の月。

ひょうけつ‐けん【表決権】ヘウ‥

(→)議決権に同じ。

⇒ひょう‐けつ【表決】

ひょう・げる【剽げる】ヘウゲル

〔自下一〕

おどける。ふざける。浄瑠璃、関八州繋馬「不敵にも、また―・げたり」

ひょう‐けん【表顕】ヘウ‥

①世に広くあらわすこと。

②形にあらわすこと。表現すること。

ひょう‐げん【氷原】

地表が一面に厚い氷の層でおおわれた原野。氷野。〈[季]冬〉

ひょう‐げん【表現】ヘウ‥

心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。また、この客観的・感性的形象そのもの、すなわち表情・身振り・動作・言語・作品など。表出。「作者の意図がよく―されている」「―力」

⇒ひょうげん‐がた【表現型】

⇒ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】

⇒ひょうげん‐の‐じゆう【表現の自由】

⇒ひょうげん‐は【表現派】

ひょう‐げん【評言】ヒヤウ‥

批評のことば。評語。

びょう‐げん【病原・病源】ビヤウ‥

病気の原因となるもの。菅家後集「―医すべからず」。「―を絶つ」

⇒びょうげん‐きん【病原菌】

⇒びょうげん‐たい【病原体】

ひょうげん‐がた【表現型】ヘウ‥

(phenotype)生物体の示す形態的・生理的・行動的な性質。基本的には遺伝子型に規定されるが、環境などの諸条件によって変化することがある。ひょうげんけい。↔遺伝子型。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐きん【病原菌】ビヤウ‥

感染症の原因となる細菌。病菌。

⇒びょう‐げん【病原・病源】

ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】ヘウ‥

(Expressionismus ドイツ)20世紀初頭から第一次大戦後まで、ドイツの社会矛盾を反映した文学・芸術思潮。自然主義・印象主義に対する反動から作者個人の強烈な主観を通して対象を極度に変形・歪曲する。文学ではG.カイザー・ウェルフェル、絵画ではムンクやコルヴィッツを先駆としてノルデ・カンディンスキーら、彫刻ではレーンブルックら、建築ではタウトら、音楽ではシェーンベルク・ウェーベルンらがその代表。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐たい【病原体】ビヤウ‥

感染症の原因となる微生物。原生動物・細菌・ウイルスなどがある。

主な病原体(表)

民たんみん、日本の家船えぶねなど。

ひょうか‐えき【評価益】ヒヤウ‥

(→)再評価利益に同じ。↔評価損。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がえし【俵返し】ヘウガヘシ

俵たわらをかつぐ時のように、一端を下腹部に当てて他端から回転して上げること。浄瑠璃、曾我会稽山「両足中に―小脇に抱い込み」

ひよう‐かかく【費用価格】

商品の価値のうち、不変資本と可変資本の価値を合計したもの。

⇒ひ‐よう【費用】

ひょうが‐き【氷河期】

通常は氷期のこと。時には氷期と間氷期との繰り返された氷河時代を指すこともある。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐きゅう【評価給】ヒヤウ‥キフ

作業遂行能力・成果などの評価に基づいて支払われる給与。

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐かく【飄客・嫖客】ヘウ‥

花柳街に遊ぶ男の客。うかれお。

びょう‐がく【猫額】ベウ‥

猫のひたい。また、そのように狭いこと。「―の地」

ひょうが‐こ【氷河湖】

氷河の浸食・堆積作用または堰塞えんそく作用などによって作られた湖。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐さっこん【氷河擦痕】

氷河の流動時に氷河底部の岩屑が基盤の岩石に刻んだ直線的な擦り傷痕。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうが‐じだい【氷河時代】

地球上の気候が非常に寒冷となる氷期と、現在のような温暖な間氷期とが何万年かの周期で繰り返される時代。先カンブリア時代には8億年前〜6億年前に全地球凍結があり、古生代後期にはゴンドワナ大陸に氷河が発達した。最近の氷河時代は寒暖の変化がはっきりとなった260万年前以降。大陸上に氷床が急速に発達したり急速に衰退したりするのが特徴。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうがせい‐かいめんへんどう【氷河性海面変動】

「海面変動」参照。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょうか‐そん【評価損】ヒヤウ‥

保有資産を時価などに基づいて評価しなおすことによって生じる帳簿上の損失。↔評価益

⇒ひょう‐か【評価】

ひょう‐がため【票固め】ヘウ‥

選挙の投票前に、獲得見込み票数を把握・確認し、不確定な部分を確実にする活動。

ひょうが‐ど【氷河土】

氷河により削られ、また運ばれて堆積した土壌。

⇒ひょう‐が【氷河】

ひょう‐かん【氷寒】

こおって寒いこと。

ひょう‐かん【剽悍・慓悍】ヘウ‥

すばやくて強いこと。荒々しく強いこと。「―な動き」

びょう‐かん【病患】ビヤウクワン

やまい。わずらい。病気。

びょう‐かん【病間】ビヤウ‥

①病気にかかっている間。

②病気が少しよくなっている時。

びょう‐かん【病監】ビヤウ‥

刑務所で、病人を収容する監房。

びょうかんろく【病間録】ビヤウ‥

綱島梁川の宗教上の感想録。1905年(明治38)刊。

ひょう‐き【平起】ヒヤウ‥

⇒ひょうおこり

ひょう‐き【氷期】

氷河時代の中で、地球上の気候が寒冷で、大陸の広範囲に氷床が拡大・前進した時期。最近の氷河時代である第四紀には数十回の氷期があった。↔間氷期

ひょう‐き【表記】ヘウ‥

①表面に書きしるすこと。おもてがき。「―の住所」

②文字や記号で表ししるすこと。「漢字で―する」

⇒ひょうき‐ほう【表記法】

ひょう‐き【標記】ヘウ‥

①目印としてしるすこと。また、その文字。標号。符号。

②標題として書くこと。また、その題名。「―の件についてお諮りしたい」

ひょう‐き【標旗】ヘウ‥

目印のはた。しるしばた。はたじるし。

ひょう‐ぎ【氷技】

スケートのこと。

ひょう‐ぎ【評議】ヒヤウ‥

種々意見を交換して相談すること。「一堂に会して―する」

⇒ひょうぎ‐いん【評議員】

⇒ひょうぎ‐かい【評議会】

ひょう‐ぎ【嫖妓】ヘウ‥

芸者。遊女。

びょう‐き【病気】ビヤウ‥

①生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象。やまい。疾病しっぺい。疾患。保元物語「左府御―のよし聞えしかば」。「―にかかる」

②比喩的に、悪いくせ。「また例の―が始まった」

⇒びょうき‐ぶん【病気分】

びょう‐き【病鬼】ビヤウ‥

人体に病気を起こさせるという鬼。病魔。

びょう‐き【病期】ビヤウ‥

疾病の経過をその特徴によって区分した時期。潜伏期・発熱期・初期・極期・下熱期・回復期の類。

びょう‐ぎ【廟議】ベウ‥

廟堂すなわち朝廷の評議。朝議。

ひょうぎ‐いん【評議員】ヒヤウ‥ヰン

評議にあずかる人。評議会の構成員。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

ひょうぎ‐かい【評議会】ヒヤウ‥クワイ

評議するための合議制の機関。また、それによる会議。

⇒ひょう‐ぎ【評議】

びょうき‐ぶん【病気分】ビヤウ‥

仮に病気の体ていにしておくこと。浄瑠璃、娥かおよ哥かるた「不行跡の浮名を厭ひ、―にして追ひ込め置きし」

⇒びょう‐き【病気】

ひょう‐きへい【驃騎兵】ヘウ‥

身軽に装備した騎兵。軽騎兵。

ひょうき‐ほう【表記法】ヘウ‥ハフ

文字で書き表す法則。漢字・仮名文字の使い分けや、仮名遣・送り仮名・句読法など。

⇒ひょう‐き【表記】

ひょう‐きょ【憑拠】

よりどころ。依拠。根拠。また、証拠。

びょう‐きょ【病居】ビヤウ‥

病室。病床。

ひょう‐ぎょくしょう【馮玉祥】‥シヤウ

⇒ふうぎょくしょう

ひょう‐きん【剽軽】ヘウ‥

(キンは唐音)気軽明朗であって滑稽なこと。おどけ。「―者もの」

⇒ひょうきん‐だま【剽軽玉】

ひょう‐きん【標金】ヘウ‥

中国上海で通貨の代用とした長方形の金塊。10両から50両まである。

びょう‐きん【病菌】ビヤウ‥

病気の原因となる細菌。病原菌。

ひょうきん‐だま【剽軽玉】ヘウ‥

ひょうきんなこと。また、その人。好色一代男5「同じ心の―」

⇒ひょう‐きん【剽軽】

ひょう‐ぐ【兵具】ヒヤウ‥

甲冑かっちゅう・刀・槍・箭やの類。兵器。武具。へいぐ。

⇒ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】

⇒ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】

ひょう‐ぐ【表具・裱具】ヘウ‥

布または紙を貼って、巻物・掛物・書画帖・屏風・襖などに作り上げること。表装。装潢そうこう。〈運歩色葉集〉

⇒ひょうぐ‐し【表具師】

⇒ひょうぐ‐じ【表具地】

⇒ひょうぐ‐や【表具屋】

⇒ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】

びょう‐く【病苦】ビヤウ‥

病気の苦しみ。「―に打ちかつ」

びょう‐く【病躯】ビヤウ‥

病気にかかっている身体。病身。「―をおして出席する」

びょう‐くぎ【鋲釘】ビヤウ‥

頭の大きい釘。鋲。

ひょうぐ‐ぐさり【兵具鋂】ヒヤウ‥

楕円形の鐶かんを交互に通して折り返してつなげたくさり。多く太刀の帯取に用いた。訛って兵庫鎖ひょうごぐさりと呼び、兵庫寮の工人製作とする俗説を生じた。→太刀(図)。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐぐさり‐の‐たち【兵具鋂の太刀】ヒヤウ‥

帯取に鍍銀とぎんの銅の兵具鋂をつけた太刀。平安中期から鎌倉時代に盛んに行われた。旧軍の元帥刀げんすいとうはこの様式のもの。

⇒ひょう‐ぐ【兵具】

ひょうぐ‐し【表具師】ヘウ‥

表具を職とする人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐じ【表具地】ヘウ‥ヂ

表具用の生地。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐ‐や【表具屋】ヘウ‥

表具を職とする家。また、その人。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょうぐや‐ぶし【表具屋節】ヘウ‥

古浄瑠璃の一派。貞享・元禄(1684〜1704)の頃、岡本文弥、または井上播磨掾門下の表具屋又四郎が大坂で語った。曲節の一部が義太夫節に伝わる。又四郎節。

⇒ひょう‐ぐ【表具・裱具】

ひょう‐げ【剽げ】ヘウ‥

ふざけおどけること。また、その人。

ひょう‐けい【表掲】ヘウ‥

あらわしかかげること。掲示。

ひょう‐けい【表敬】ヘウ‥

敬意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】

ひょう‐けい【表慶】ヘウ‥

慶祝の意をあらわすこと。

⇒ひょうけい‐かん【表慶館】

ひょう‐けい【剽軽】ヘウ‥

(「剽」は、はやい意)

①すばやくて身軽なこと。

②浅はかで軽はずみなこと。

ひょうけい‐かん【表慶館】ヘウ‥クワン

東京都上野公園内、東京国立博物館の一部。1900年(明治33)大正天皇が皇太子の時、成婚記念として東京市民から献納した建築物。09年落成開館。

⇒ひょう‐けい【表慶】

ひょう‐けいさん【表計算】ヘウ‥

表の形で縦横に並んだ数に対して行う計算。

⇒ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】

ひょうけいさん‐ソフトウェア【表計算ソフトウェア】ヘウ‥

(データを縦横に分割した表で扱うことからいう)作表や計算を中心に、見積書・請求書・報告書・企画書などの作成に使用されるソフトウェア。スプレッド‐シート。

⇒ひょう‐けいさん【表計算】

ひょうけい‐ほうもん【表敬訪問】ヘウ‥ハウ‥

ある人に、敬意を表すために訪れること。

⇒ひょう‐けい【表敬】

ひょう‐けつ【氷結】

こおること。水が寒気のために氷となること。「港が―する」

ひょう‐けつ【表決】ヘウ‥

議案に対する可否の意思を表示すること。「激論の末―する」

⇒ひょうけつ‐けん【表決権】

ひょう‐けつ【票決】ヘウ‥

投票によって決定すること。

ひょう‐けつ【評決】ヒヤウ‥

①評議して決定すること。

②合議裁判所で、裁判の内容を確定するため、評議・採決すること。

びょう‐けつ【病欠】ビヤウ‥

病気による欠席・欠勤。

びょう‐げつ【杪月】ベウ‥

(「杪」は末の意)年末の月。冬の月。

ひょうけつ‐けん【表決権】ヘウ‥

(→)議決権に同じ。

⇒ひょう‐けつ【表決】

ひょう・げる【剽げる】ヘウゲル

〔自下一〕

おどける。ふざける。浄瑠璃、関八州繋馬「不敵にも、また―・げたり」

ひょう‐けん【表顕】ヘウ‥

①世に広くあらわすこと。

②形にあらわすこと。表現すること。

ひょう‐げん【氷原】

地表が一面に厚い氷の層でおおわれた原野。氷野。〈[季]冬〉

ひょう‐げん【表現】ヘウ‥

心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。また、この客観的・感性的形象そのもの、すなわち表情・身振り・動作・言語・作品など。表出。「作者の意図がよく―されている」「―力」

⇒ひょうげん‐がた【表現型】

⇒ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】

⇒ひょうげん‐の‐じゆう【表現の自由】

⇒ひょうげん‐は【表現派】

ひょう‐げん【評言】ヒヤウ‥

批評のことば。評語。

びょう‐げん【病原・病源】ビヤウ‥

病気の原因となるもの。菅家後集「―医すべからず」。「―を絶つ」

⇒びょうげん‐きん【病原菌】

⇒びょうげん‐たい【病原体】

ひょうげん‐がた【表現型】ヘウ‥

(phenotype)生物体の示す形態的・生理的・行動的な性質。基本的には遺伝子型に規定されるが、環境などの諸条件によって変化することがある。ひょうげんけい。↔遺伝子型。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐きん【病原菌】ビヤウ‥

感染症の原因となる細菌。病菌。

⇒びょう‐げん【病原・病源】

ひょうげん‐しゅぎ【表現主義】ヘウ‥

(Expressionismus ドイツ)20世紀初頭から第一次大戦後まで、ドイツの社会矛盾を反映した文学・芸術思潮。自然主義・印象主義に対する反動から作者個人の強烈な主観を通して対象を極度に変形・歪曲する。文学ではG.カイザー・ウェルフェル、絵画ではムンクやコルヴィッツを先駆としてノルデ・カンディンスキーら、彫刻ではレーンブルックら、建築ではタウトら、音楽ではシェーンベルク・ウェーベルンらがその代表。

⇒ひょう‐げん【表現】

びょうげん‐たい【病原体】ビヤウ‥

感染症の原因となる微生物。原生動物・細菌・ウイルスなどがある。

主な病原体(表)

ウイルス【virus】

クラミジア【Chlamydia】

マイコプラスマ【mycoplasma】

細菌

スピロヘータ【spirochaeta】

リケッチア【Rickettsia】

[reference]真菌

ウイルス【virus】

クラミジア【Chlamydia】

マイコプラスマ【mycoplasma】

細菌

スピロヘータ【spirochaeta】

リケッチア【Rickettsia】

[reference]真菌れい‐はん【冷飯】🔗⭐🔉

れい‐はん【冷飯】

ひえた飯。ひやめし。

広辞苑に「冷飯」で始まるの検索結果 1-5。