複数辞典一括検索+![]()

![]()

○従容として迫らずしょうようとしてせまらず🔗⭐🔉

○従容として迫らずしょうようとしてせまらず

ゆったりと落ち着いた態度であわてないさま。

⇒しょう‐よう【従容・縦容】

しょうよう‐ぶん【商用文】シヤウ‥

商売上の手紙などに用いる、定型的な文章。実用文。

⇒しょう‐よう【商用】

じょうよう‐ろうどうしゃ【常用労働者】ジヤウ‥ラウ‥

ほぼ常時雇用されている労働者。厚生労働省の規定では、期間を定めずに、または一カ月を超える期間を定めて雇われている者、あるいは臨時または日雇い労働者で、調査日前の2カ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者。

⇒じょう‐よう【常傭・常用】

しょうようろく【従容録】

〔仏〕中国、宋の宏智正覚わんししょうがくが古則公案の中から百題を選んで偈げを付し、南宋の万松行秀ばんしょうぎょうしゅうがそれに評唱を加えたもの。6巻。曹洞宗において重視される。

じょうよ‐かち【剰余価値】

(Mehrwert ドイツ)資本家が支払った労働力の価値(賃金)以上に労働者によって生産された価値。利潤・地代・利子などの所得の源泉となるもの。マルクス経済学の主要概念の一つ。→絶対的剰余価値→相対的剰余価値。

⇒じょう‐よ【剰余】

じょうよ‐きん【剰余金】

企業会計で、会社の自己資本のうち、資本金以外の部分。資本剰余金と利益剰余金とからなる。

⇒じょう‐よ【剰余】

しょう‐よく【小欲・少欲】セウ‥

欲の少ないこと。寡欲。「―知足」

しょう‐よく【声欲】シヤウ‥

〔仏〕五欲の一つ。五境の一つである声に対する欲望。音楽や歌謡などを聞きたがる欲望。

じょう‐よく【情欲・情慾】ジヤウ‥

①男女の情愛の欲。性欲。色情。夏目漱石、行人「男は―を満足させる迄は、女よりも烈しい愛を相手に捧げる」

②欲求の情。古今和歌集序「―分つこと無く、和歌未だ作おこらず」

じょうよ‐ていり【剰余定理】

〔数〕整式f(x)をx−aで割った剰余は、f(x)のxにaを代入して得られる値f(a)に等しい、という定理。→因数定理。

⇒じょう‐よ【剰余】

じょうよ‐でん【剰余田】

(→)乗田に同じ。

⇒じょう‐よ【剰余】

じょうよ‐ろうどう【剰余労働】‥ラウ‥

剰余価値を生む労働。必要労働時間を超えて行われる労働。

⇒じょう‐よ【剰余】

しょ‐うら【初裏】

連歌や俳諧で、初折しょおりの裏。↔初表しょおもて

しょう‐ら【松蘿】

①松の木にからまるかずら。転じて、男女の契りの固いことにもたとえる。源平盛衰記39「―の契り色深く」

②サルオガセを乾した生薬。利尿剤。

しょう‐らい【生来】シヤウ‥

(セイライとも)

①持って生まれた性質。うまれつき。性分しょうぶん。「―のなまけ者」

②生まれて以来。「―病気せず」

しょう‐らい【性来】シヤウ‥

⇒せいらい

しょう‐らい【招来】セウ‥

招きよせること。「災いを―する」「外人指揮者を―する」

しょう‐らい【松籟】

松に吹く風。また、その音。松韻。

しょう‐らい【将来】シヤウ‥

①これから来ようとする時。未来。ゆくさき。前途。多くは「未来」よりも現在に近いところを指す。「―に期待する」

②持って来ること。「唐から―した経典」

③ある状態をもたらすこと。招来。「危機を―する」

⇒しょうらい‐せい【将来性】

しょう‐らい【唱礼】シヤウ‥

密教において、曲調をつけて護法善神などの頌や仏名などを唱えて礼すること。

しょう‐らい【請来】シヤウ‥

①頼んで来てもらうこと。招来。

②仏像・経論などを請いうけて外国から持って来ること。

⇒しょうらい‐もくろく【請来目録】

しょうらい‐せい【将来性】シヤウ‥

将来に期待できる内容をもっていること。「―のある企業」

⇒しょう‐らい【将来】

しょうらい‐もくろく【請来目録】シヤウ‥

中国に渡った僧が日本に将来した文献・法具などの目録。最澄の「台州録」や「越州録」、空海の「御請来目録」など入唐八家の目録が有名。

⇒しょう‐らい【請来】

しょう‐らかし・いシヤウ‥

〔形〕

(「性らかしい」か)素姓すじょうが正しい。ちゃんとしている。立派である。狂言、三人夫「百姓の事でござれば、―・い名でもござらぬ」

じょう‐らく【上洛】ジヤウ‥

(古くはショウラク)地方から都へのぼること。京都へ行くこと。

じょう‐らく【常楽】ジヤウ‥

〔仏〕

①常住不変で、苦しみなく安楽であること。

②常楽我浄の略。

⇒じょうらく‐え【常楽会】

⇒じょう‐らく‐が‐じょう【常楽我浄】

じょうらく‐え【常楽会】ジヤウ‥ヱ

毎年旧暦2月15日(釈尊入滅の日)に興福寺などで修する涅槃会ねはんえ。〈[季]春〉

⇒じょう‐らく【常楽】

じょう‐らく‐が‐じょう【常楽我浄】ジヤウ‥ジヤウ

①涅槃ねはんの四つのすぐれた性質(四徳)。永遠であり(常)、安楽であり(楽)、絶対であり(我)、清浄である(浄)こと。涅槃経に説く。

②四顛倒してんどう。無常・苦・無我・不浄の現実を、凡夫が常・楽・我・浄と誤り思うこと。

⇒じょう‐らく【常楽】

じょうら‐く・むヂヤウ‥

〔自四〕

(「丈六じょうろくを組む」の転。丈六の仏像は趺坐ふざの姿勢をしているところから)あぐらをかく。物類称呼「ゆるやかに坐することを京大坂にて―・むといふ」

しょう‐らん【笑覧】セウ‥

笑いながら見ること。自分の物を他人に見てもらう時の謙譲語。「御―下さい」

しょう‐らん【焦爛・燋爛】セウ‥

こげただれること。

しょう‐らん【照覧】セウ‥

あきらかに見ること。神仏がごらんになること。「神々も―あれ」

しょう‐らん【詳覧】シヤウ‥

くわしく見ること。

しょう‐らん【縦覧】

⇒じゅうらん

じょう‐らん【上覧】ジヤウ‥

貴人がごらんになること。「―に供する」

⇒じょうらん‐ずもう【上覧相撲】

じょう‐らん【上欄】ジヤウ‥

書物・書類で、本文の上にある余白部分。注記などを書き入れるのに用い、罫で囲むこともある。

じょう‐らん【諍乱】ジヤウ‥

あらそい乱れること。騒乱。

じょう‐らん【擾乱】ゼウ‥

①入り乱れること。乱れさわぐこと。また、乱し騒がすこと。騒擾。

②気象学で、大気の定常状態からの乱れ。高気圧・低気圧・竜巻・積乱雲など、大気中に発生し、しばらく持続して消滅する現象。

じょうらん‐ずもう【上覧相撲】ジヤウ‥ズマフ

将軍の前で行われる相撲。江戸時代には、江戸城内吹上御苑で将軍臨席のもとに行われた。

⇒じょう‐らん【上覧】

しょうらん‐ろう【翔鸞楼】シヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院四楼の一つ。応天門外の西の楼。東の栖鳳せいほう楼に相対。方4間。瓦葺で屋背に鵄尾しびがある。西楼。左闕楼。

しょう‐り【小吏】セウ‥

地位の低い官吏。小役人。

しょう‐り【小利】セウ‥

わずかな利益。↔大利。

⇒しょうり‐だいそん【小利大損】

しょう‐り【商利】シヤウ‥

商売上の利益。

しょう‐り【捷利】セフ‥

かつこと。勝利。

しょう‐り【勝利】

①戦いに勝つこと。「―を収める」

②〔仏〕すぐれた利益りやく。太平記18「現在生の中には十種の―を得」

⇒しょうり‐とうしゅ【勝利投手】

しょう‐り【掌理】シヤウ‥

取り扱って処理すること。

しょう‐り【掌裡】シヤウ‥

てのひらのうち。掌中。

しょう‐り【燮理】セフ‥

[書経周官]やわらげおさめること。ほどよくととのえること。宰相が国を治めることにいう。「陰陽を―する」

しょう‐り【牆籬】シヤウ‥

かき。まがき。

じょう‐り【条里】デウ‥

土地の区画。

⇒じょうり‐せい【条里制】

じょう‐り【条理】デウ‥

①物事の道理。すじみち。「―に適かなう」

②自然を支配する、対立物統一の法則性。三浦梅園が主唱。

じょう‐り【杖履】ヂヤウ‥

外出するときに必要な、つえとはきもの。

じょう‐り【定離】ヂヤウ‥

別れ離れるようにきまっていること。「会者えしゃ―」

じょう‐り【草履】ジヤウ‥

(→)「ぞうり」に同じ。〈日葡辞書〉

じょう‐り【常理】ジヤウ‥

普通の道理。きまりの道理。

じょう‐り【情理】ジヤウ‥

①人情と道理。「―を尽くす」

②事情の筋道。

じょう‐り【場裡・場裏】ヂヤウ‥

ある場所のうち。その事が行われる範囲内。

しょうりき【正力】シヤウ‥

姓氏の一つ。

⇒しょうりき‐まつたろう【正力松太郎】

しょうり‐き【小離鰭】セウ‥

背びれや臀びれの後方に、そこから分離して並ぶ小さなひれ。アジ類やサバ類の一部、サンマなどに見られる。脂びれとは異なり、鰭条がある。副そえびれ。こばなれびれ。

じょう‐りき【定力】ヂヤウ‥

〔仏〕禅定ぜんじょうによって得られた神秘的な能力。

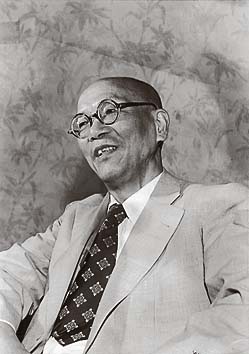

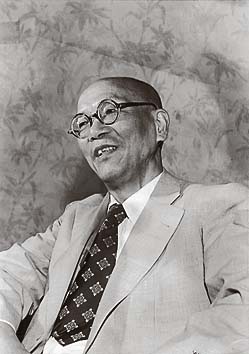

しょうりき‐まつたろう【正力松太郎】シヤウ‥ラウ

実業家・政治家。富山県生れ。東大卒。1924年読売新聞社社長に就任して大衆的新聞に発展させ、52年日本テレビ放送網を創業、民間テレビの基盤を築く。プロ野球育成にも貢献。衆議院議員。(1885〜1969)

正力松太郎

撮影:田村 茂

⇒しょうりき【正力】

しょう‐りく【商陸】シヤウ‥

ヤマゴボウの漢名。

⇒しょうりく‐こん【商陸根】

じょう‐りく【上陸】ジヤウ‥

(船を下りて)陸に上がること。「敵前―」「台風は九州に―した」

しょうりく‐こん【商陸根】シヤウ‥

ヤマゴボウの根を乾燥した漢方生薬。硝酸カリウムを含み利尿作用がある。商陸。

⇒しょう‐りく【商陸】

じょうり‐せい【条里制】デウ‥

日本古代の耕地の区画法。おおむね郡ごとに、耕地を6町(約654メートル)間隔で縦横に区切り、6町間隔の列を条、6町平方の一区画を里と呼び、1里はさらに1町間隔で縦横に区切って合計36の坪とし、何国何郡何条何里何坪と呼ぶことで地点の指示を明確にし、かつ耕地の形をととのえた。

⇒じょう‐り【条里】

しょうり‐だいそん【小利大損】セウ‥

わずかの利益を得ようとしてかえって大損を招くこと。太平記35「十文の銭を求めんとて、五十にてたいまつを買ひて燃とぼしたるは―かな」

⇒しょう‐り【小利】

しょう‐りつ【峭立】セウ‥

きりたったようにそびえ立つこと。

しょう‐りつ【勝率】

試合などに勝った割合。

しょう‐りつ【聳立】

高くそびえ立つこと。聳峙しょうじ。

じょう‐りつ【乗率】

もとの数に掛ける率。

じょう‐りつ【常律】ジヤウ‥

通常の法律。常規。

じょう‐りつ【縄律】

(「縄」は、すみなわの意)法則。規則。

しょうり‐とうしゅ【勝利投手】

(→)「勝ち投手」に同じ。

⇒しょう‐り【勝利】

しょうりゃく【正暦】シヤウ‥

(ジョウリャク・ショウレキとも)平安中期、一条天皇朝の年号。永祚2年11月7日(990年11月26日)改元、正暦6年2月22日(995年3月25日)長徳に改元。

しょう‐りゃく【抄略・抄掠】セウ‥

かすめ奪うこと。

しょう‐りゃく【省略】シヤウ‥

簡単にするために一部分を略してはぶくこと。せいりゃく。「以下―」

⇒しょうりゃく‐ざん【省略算】

⇒しょうりゃく‐ほう【省略法】

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥

戦陣における、将としての知略。

しょう‐りゃく【商略】シヤウ‥

①くらべること。品定めをすること。

②商売上のかけひき。「―にたけた商人」

しょう‐りゃく【詳略】シヤウ‥

詳しいこととあらましのこと。

じょう‐りゃく【上略】ジヤウ‥

前の文または字句をはぶくこと。→中略→下略げりゃく

じょうりゃく【承暦】

(ショウリャク・ショウレキとも)[維城典訓]平安中期、白河天皇朝の年号。承保4年11月17日(1077年12月5日)改元、承暦5年2月10日(1081年3月22日)永保に改元。

しょうりゃく‐ざん【省略算】シヤウ‥

ある計算の結果の近似値を求める時、誤差を予定の範囲内にとどめることを条件に計算の手数を簡略にする方法。近似算。略算。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょうりゃく‐ほう【省略法】シヤウ‥ハフ

章句を簡潔にして、言外の陰影・余韻・暗示を読者に読みとらせる修辞法。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょう‐りゅう【小流】セウリウ

小さい水のながれ。おがわ。日葡辞書「ショウリュウツモッテフチトナル」

しょう‐りゅう【小粒】セウリフ

小さいつぶ。こつぶ。

しょう‐りゅう【青竜】シヤウ‥

⇒せいりょう

しょう‐りゅう【消流】セウリウ

①物品を消費すること。

②消費流通の略。「地場―」

しょう‐りゅう【笑留】セウリウ

(→)笑納に同じ。

しょう‐りゅう【紹隆】セウ‥

前人の事業を受けついで、さらにこれを盛んにさせること。

じょう‐りゅう【上流】ジヤウリウ

①川の流れのかみの方。かわかみ。みなかみ。

②社会的・経済的に上の地位にある階層。「―社会」

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ

液体を熱してできた蒸気を冷やして再び液体にし、精製または分離を行うこと。→分留。

⇒じょうりゅう‐き【蒸留器】

⇒じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】

⇒じょうりゅう‐すい【蒸留水】

⇒じょうりゅう‐とう【蒸留塔】

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥

蒸留を行う装置。液体を加熱する部分と冷却器とを主要部分とする。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐じ【青竜寺】シヤウ‥

⇒せいりゅうじ

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥

発酵によってつくった酒をさらに蒸留して、アルコール含有の割合を増した酒。ウィスキー・ブランデー・焼酎など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥

蒸留して無機塩類・有機物・含有気体など不純物を取り除いた水。注射液、薬品の調製に用いる。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ

塔状につくられた蒸留器。分留塔など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐ろう【蒼竜楼】シヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院四楼の一つ。大極殿の南東に位置し、白虎びゃっこ楼と相対する。左楼。東楼。青竜楼。

しょう‐りょ【商旅】シヤウ‥

たびあきんど。旅商。

しょう‐りょ【焦慮】セウ‥

心をいらだたせること。焦心。「―に駆られる」

しょう‐りょう【小量・少量】セウリヤウ

①すこしの数量。

②(「小量」と書く)度量が狭いこと。狭量。「―な人物」

しょう‐りょう【少領】セウリヤウ

①わずかの所領。少所。

②令制で、郡の次官すけ。すけのみやつこ。→郡司

しょう‐りょう【承了】‥レウ

相手の申し出や言い分を納得すること。承知。了承。

しょう‐りょう【承領】‥リヤウ

①受け取ること。

②承知すること。

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ

将軍。首領。

しょう‐りょう【称量・秤量】‥リヤウ

(「称」は、はかる意)秤にかけて目方をはかること。

⇒しょうりょう‐かへい【称量貨幣】

しょう‐りょう【商量】シヤウリヤウ

あれこれとはかり考えること。「比較―」

しょう‐りょう【渉猟】セフレフ

広くわたり歩いてさがし求めること。転じて、多くの書物などを読みあさること。

しょう‐りょう【精霊・聖霊】シヤウリヤウ

〔仏〕死者の霊魂。→せいれい。

⇒しょうりょう‐え【聖霊会】

⇒しょうりょう‐おくり【精霊送り】

⇒しょうりょう‐だな【精霊棚】

⇒しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】

⇒しょうりょう‐ながし【精霊流し】

⇒しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】

⇒しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】

⇒しょうりょう‐ぶね【精霊舟】

⇒しょうりょう‐まつり【精霊祭】

⇒しょうりょう‐むかえ【精霊迎え】

⇒しょうりょう‐めし【精霊飯】

しょう‐りょう【蕭寥】セウレウ

ひっそりとして、静かなようす。さびしく、寒々としたようす。

しょう‐りょう【鷦鷯】セウレウ

ミソサザイの漢名。

⇒鷦鷯林に巣くうも一枝に過ぎず

しよう‐りょう【使用料】‥レウ

①使用した対価として払う料金。

②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。

⇒し‐よう【使用】

じょう‐りょう【丈量】ヂヤウリヤウ

田地の測量および検地。

しょうりょう‐え【聖霊会】シヤウリヤウヱ

①聖徳太子の御忌の法会。もと旧暦2月22日に太子ゆかりの寺で舞楽などをともない行われた。今は四天王寺は4月22日、法隆寺は3月22日、広隆寺は8月22日。お聖霊しょうらい。太子会。徒然草「二月涅槃会より―までの中間を指南とす」

②(「精霊会」と書く)(→)盂蘭盆うらぼんに同じ。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐おくり【精霊送り】シヤウリヤウ‥

盆の魂祭たままつりの終わる日に、精霊が幽界へかえるのを送ること。たまおくり。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐かへい【称量貨幣】‥リヤウクワ‥

重量をはかって、その交換価値を算出して用いる貨幣。中国の馬蹄銀の類。↔計数貨幣

⇒しょう‐りょう【称量・秤量】

しょうりょう‐じ【清涼寺】シヤウリヤウ‥

⇒せいりょうじ

しょうりょうしゅう【性霊集】シヤウリヤウシフ

(セイレイシュウとも)空海作の詩賦・表文・碑銘などを弟子の真済しんぜいが編集した書。10巻。そのうち8・9・10の3巻は散逸したが、済暹さいせんによって「補闕抄」として補われた。遍照発揮性霊集。

→文献資料[性霊集]

しょうりょう‐だな【精霊棚】シヤウリヤウ‥

盆に精霊を迎えるために設ける棚。たままつりだな。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ち【清涼池】シヤウリヤウ‥

〔仏〕涅槃を清涼な池にたとえていう語。

しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】シヤウリヤウ‥

体が黄色ないし赤色のトンボの俗称。精霊祭のころに多く現れるのでいう。普通はウスバキトンボを指すことが多いが、赤トンボ類を指すこともある。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ながし【精霊流し】シヤウリヤウ‥

盆の15日の夕方または16日の朝早く、供物や灯籠を川や海に流し精霊を送る行事。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

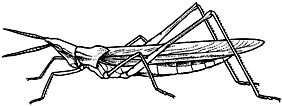

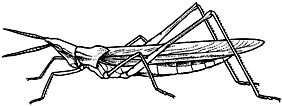

しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。体は細長く、緑色または淡褐色。頭部は三角形で前上方に突出し、触角は短く剣状。雄の体長は雌の約半分。秋、草原に多く、雄は「きちきち」と音をたててよく飛ぶ。キチキチバッタと俗称。コメツキバッタ。〈[季]秋〉

しょうりょうばった

⇒しょうりき【正力】

しょう‐りく【商陸】シヤウ‥

ヤマゴボウの漢名。

⇒しょうりく‐こん【商陸根】

じょう‐りく【上陸】ジヤウ‥

(船を下りて)陸に上がること。「敵前―」「台風は九州に―した」

しょうりく‐こん【商陸根】シヤウ‥

ヤマゴボウの根を乾燥した漢方生薬。硝酸カリウムを含み利尿作用がある。商陸。

⇒しょう‐りく【商陸】

じょうり‐せい【条里制】デウ‥

日本古代の耕地の区画法。おおむね郡ごとに、耕地を6町(約654メートル)間隔で縦横に区切り、6町間隔の列を条、6町平方の一区画を里と呼び、1里はさらに1町間隔で縦横に区切って合計36の坪とし、何国何郡何条何里何坪と呼ぶことで地点の指示を明確にし、かつ耕地の形をととのえた。

⇒じょう‐り【条里】

しょうり‐だいそん【小利大損】セウ‥

わずかの利益を得ようとしてかえって大損を招くこと。太平記35「十文の銭を求めんとて、五十にてたいまつを買ひて燃とぼしたるは―かな」

⇒しょう‐り【小利】

しょう‐りつ【峭立】セウ‥

きりたったようにそびえ立つこと。

しょう‐りつ【勝率】

試合などに勝った割合。

しょう‐りつ【聳立】

高くそびえ立つこと。聳峙しょうじ。

じょう‐りつ【乗率】

もとの数に掛ける率。

じょう‐りつ【常律】ジヤウ‥

通常の法律。常規。

じょう‐りつ【縄律】

(「縄」は、すみなわの意)法則。規則。

しょうり‐とうしゅ【勝利投手】

(→)「勝ち投手」に同じ。

⇒しょう‐り【勝利】

しょうりゃく【正暦】シヤウ‥

(ジョウリャク・ショウレキとも)平安中期、一条天皇朝の年号。永祚2年11月7日(990年11月26日)改元、正暦6年2月22日(995年3月25日)長徳に改元。

しょう‐りゃく【抄略・抄掠】セウ‥

かすめ奪うこと。

しょう‐りゃく【省略】シヤウ‥

簡単にするために一部分を略してはぶくこと。せいりゃく。「以下―」

⇒しょうりゃく‐ざん【省略算】

⇒しょうりゃく‐ほう【省略法】

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥

戦陣における、将としての知略。

しょう‐りゃく【商略】シヤウ‥

①くらべること。品定めをすること。

②商売上のかけひき。「―にたけた商人」

しょう‐りゃく【詳略】シヤウ‥

詳しいこととあらましのこと。

じょう‐りゃく【上略】ジヤウ‥

前の文または字句をはぶくこと。→中略→下略げりゃく

じょうりゃく【承暦】

(ショウリャク・ショウレキとも)[維城典訓]平安中期、白河天皇朝の年号。承保4年11月17日(1077年12月5日)改元、承暦5年2月10日(1081年3月22日)永保に改元。

しょうりゃく‐ざん【省略算】シヤウ‥

ある計算の結果の近似値を求める時、誤差を予定の範囲内にとどめることを条件に計算の手数を簡略にする方法。近似算。略算。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょうりゃく‐ほう【省略法】シヤウ‥ハフ

章句を簡潔にして、言外の陰影・余韻・暗示を読者に読みとらせる修辞法。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょう‐りゅう【小流】セウリウ

小さい水のながれ。おがわ。日葡辞書「ショウリュウツモッテフチトナル」

しょう‐りゅう【小粒】セウリフ

小さいつぶ。こつぶ。

しょう‐りゅう【青竜】シヤウ‥

⇒せいりょう

しょう‐りゅう【消流】セウリウ

①物品を消費すること。

②消費流通の略。「地場―」

しょう‐りゅう【笑留】セウリウ

(→)笑納に同じ。

しょう‐りゅう【紹隆】セウ‥

前人の事業を受けついで、さらにこれを盛んにさせること。

じょう‐りゅう【上流】ジヤウリウ

①川の流れのかみの方。かわかみ。みなかみ。

②社会的・経済的に上の地位にある階層。「―社会」

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ

液体を熱してできた蒸気を冷やして再び液体にし、精製または分離を行うこと。→分留。

⇒じょうりゅう‐き【蒸留器】

⇒じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】

⇒じょうりゅう‐すい【蒸留水】

⇒じょうりゅう‐とう【蒸留塔】

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥

蒸留を行う装置。液体を加熱する部分と冷却器とを主要部分とする。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐じ【青竜寺】シヤウ‥

⇒せいりゅうじ

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥

発酵によってつくった酒をさらに蒸留して、アルコール含有の割合を増した酒。ウィスキー・ブランデー・焼酎など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥

蒸留して無機塩類・有機物・含有気体など不純物を取り除いた水。注射液、薬品の調製に用いる。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ

塔状につくられた蒸留器。分留塔など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐ろう【蒼竜楼】シヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院四楼の一つ。大極殿の南東に位置し、白虎びゃっこ楼と相対する。左楼。東楼。青竜楼。

しょう‐りょ【商旅】シヤウ‥

たびあきんど。旅商。

しょう‐りょ【焦慮】セウ‥

心をいらだたせること。焦心。「―に駆られる」

しょう‐りょう【小量・少量】セウリヤウ

①すこしの数量。

②(「小量」と書く)度量が狭いこと。狭量。「―な人物」

しょう‐りょう【少領】セウリヤウ

①わずかの所領。少所。

②令制で、郡の次官すけ。すけのみやつこ。→郡司

しょう‐りょう【承了】‥レウ

相手の申し出や言い分を納得すること。承知。了承。

しょう‐りょう【承領】‥リヤウ

①受け取ること。

②承知すること。

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ

将軍。首領。

しょう‐りょう【称量・秤量】‥リヤウ

(「称」は、はかる意)秤にかけて目方をはかること。

⇒しょうりょう‐かへい【称量貨幣】

しょう‐りょう【商量】シヤウリヤウ

あれこれとはかり考えること。「比較―」

しょう‐りょう【渉猟】セフレフ

広くわたり歩いてさがし求めること。転じて、多くの書物などを読みあさること。

しょう‐りょう【精霊・聖霊】シヤウリヤウ

〔仏〕死者の霊魂。→せいれい。

⇒しょうりょう‐え【聖霊会】

⇒しょうりょう‐おくり【精霊送り】

⇒しょうりょう‐だな【精霊棚】

⇒しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】

⇒しょうりょう‐ながし【精霊流し】

⇒しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】

⇒しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】

⇒しょうりょう‐ぶね【精霊舟】

⇒しょうりょう‐まつり【精霊祭】

⇒しょうりょう‐むかえ【精霊迎え】

⇒しょうりょう‐めし【精霊飯】

しょう‐りょう【蕭寥】セウレウ

ひっそりとして、静かなようす。さびしく、寒々としたようす。

しょう‐りょう【鷦鷯】セウレウ

ミソサザイの漢名。

⇒鷦鷯林に巣くうも一枝に過ぎず

しよう‐りょう【使用料】‥レウ

①使用した対価として払う料金。

②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。

⇒し‐よう【使用】

じょう‐りょう【丈量】ヂヤウリヤウ

田地の測量および検地。

しょうりょう‐え【聖霊会】シヤウリヤウヱ

①聖徳太子の御忌の法会。もと旧暦2月22日に太子ゆかりの寺で舞楽などをともない行われた。今は四天王寺は4月22日、法隆寺は3月22日、広隆寺は8月22日。お聖霊しょうらい。太子会。徒然草「二月涅槃会より―までの中間を指南とす」

②(「精霊会」と書く)(→)盂蘭盆うらぼんに同じ。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐おくり【精霊送り】シヤウリヤウ‥

盆の魂祭たままつりの終わる日に、精霊が幽界へかえるのを送ること。たまおくり。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐かへい【称量貨幣】‥リヤウクワ‥

重量をはかって、その交換価値を算出して用いる貨幣。中国の馬蹄銀の類。↔計数貨幣

⇒しょう‐りょう【称量・秤量】

しょうりょう‐じ【清涼寺】シヤウリヤウ‥

⇒せいりょうじ

しょうりょうしゅう【性霊集】シヤウリヤウシフ

(セイレイシュウとも)空海作の詩賦・表文・碑銘などを弟子の真済しんぜいが編集した書。10巻。そのうち8・9・10の3巻は散逸したが、済暹さいせんによって「補闕抄」として補われた。遍照発揮性霊集。

→文献資料[性霊集]

しょうりょう‐だな【精霊棚】シヤウリヤウ‥

盆に精霊を迎えるために設ける棚。たままつりだな。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ち【清涼池】シヤウリヤウ‥

〔仏〕涅槃を清涼な池にたとえていう語。

しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】シヤウリヤウ‥

体が黄色ないし赤色のトンボの俗称。精霊祭のころに多く現れるのでいう。普通はウスバキトンボを指すことが多いが、赤トンボ類を指すこともある。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ながし【精霊流し】シヤウリヤウ‥

盆の15日の夕方または16日の朝早く、供物や灯籠を川や海に流し精霊を送る行事。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。体は細長く、緑色または淡褐色。頭部は三角形で前上方に突出し、触角は短く剣状。雄の体長は雌の約半分。秋、草原に多く、雄は「きちきち」と音をたててよく飛ぶ。キチキチバッタと俗称。コメツキバッタ。〈[季]秋〉

しょうりょうばった

ショウリョウバッタ(緑型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(緑型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(茶型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(茶型)

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。ショウリョウバッタに似るが小形。淡緑色で背面は淡紅色。中国・東南アジアや日本の本州以南に分布。湿地の草原などにすむ。音を発しない。旧称キチキチバッタ。

ショウリョウバッタモドキ

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。ショウリョウバッタに似るが小形。淡緑色で背面は淡紅色。中国・東南アジアや日本の本州以南に分布。湿地の草原などにすむ。音を発しない。旧称キチキチバッタ。

ショウリョウバッタモドキ

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

⇒しょうりき【正力】

しょう‐りく【商陸】シヤウ‥

ヤマゴボウの漢名。

⇒しょうりく‐こん【商陸根】

じょう‐りく【上陸】ジヤウ‥

(船を下りて)陸に上がること。「敵前―」「台風は九州に―した」

しょうりく‐こん【商陸根】シヤウ‥

ヤマゴボウの根を乾燥した漢方生薬。硝酸カリウムを含み利尿作用がある。商陸。

⇒しょう‐りく【商陸】

じょうり‐せい【条里制】デウ‥

日本古代の耕地の区画法。おおむね郡ごとに、耕地を6町(約654メートル)間隔で縦横に区切り、6町間隔の列を条、6町平方の一区画を里と呼び、1里はさらに1町間隔で縦横に区切って合計36の坪とし、何国何郡何条何里何坪と呼ぶことで地点の指示を明確にし、かつ耕地の形をととのえた。

⇒じょう‐り【条里】

しょうり‐だいそん【小利大損】セウ‥

わずかの利益を得ようとしてかえって大損を招くこと。太平記35「十文の銭を求めんとて、五十にてたいまつを買ひて燃とぼしたるは―かな」

⇒しょう‐り【小利】

しょう‐りつ【峭立】セウ‥

きりたったようにそびえ立つこと。

しょう‐りつ【勝率】

試合などに勝った割合。

しょう‐りつ【聳立】

高くそびえ立つこと。聳峙しょうじ。

じょう‐りつ【乗率】

もとの数に掛ける率。

じょう‐りつ【常律】ジヤウ‥

通常の法律。常規。

じょう‐りつ【縄律】

(「縄」は、すみなわの意)法則。規則。

しょうり‐とうしゅ【勝利投手】

(→)「勝ち投手」に同じ。

⇒しょう‐り【勝利】

しょうりゃく【正暦】シヤウ‥

(ジョウリャク・ショウレキとも)平安中期、一条天皇朝の年号。永祚2年11月7日(990年11月26日)改元、正暦6年2月22日(995年3月25日)長徳に改元。

しょう‐りゃく【抄略・抄掠】セウ‥

かすめ奪うこと。

しょう‐りゃく【省略】シヤウ‥

簡単にするために一部分を略してはぶくこと。せいりゃく。「以下―」

⇒しょうりゃく‐ざん【省略算】

⇒しょうりゃく‐ほう【省略法】

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥

戦陣における、将としての知略。

しょう‐りゃく【商略】シヤウ‥

①くらべること。品定めをすること。

②商売上のかけひき。「―にたけた商人」

しょう‐りゃく【詳略】シヤウ‥

詳しいこととあらましのこと。

じょう‐りゃく【上略】ジヤウ‥

前の文または字句をはぶくこと。→中略→下略げりゃく

じょうりゃく【承暦】

(ショウリャク・ショウレキとも)[維城典訓]平安中期、白河天皇朝の年号。承保4年11月17日(1077年12月5日)改元、承暦5年2月10日(1081年3月22日)永保に改元。

しょうりゃく‐ざん【省略算】シヤウ‥

ある計算の結果の近似値を求める時、誤差を予定の範囲内にとどめることを条件に計算の手数を簡略にする方法。近似算。略算。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょうりゃく‐ほう【省略法】シヤウ‥ハフ

章句を簡潔にして、言外の陰影・余韻・暗示を読者に読みとらせる修辞法。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょう‐りゅう【小流】セウリウ

小さい水のながれ。おがわ。日葡辞書「ショウリュウツモッテフチトナル」

しょう‐りゅう【小粒】セウリフ

小さいつぶ。こつぶ。

しょう‐りゅう【青竜】シヤウ‥

⇒せいりょう

しょう‐りゅう【消流】セウリウ

①物品を消費すること。

②消費流通の略。「地場―」

しょう‐りゅう【笑留】セウリウ

(→)笑納に同じ。

しょう‐りゅう【紹隆】セウ‥

前人の事業を受けついで、さらにこれを盛んにさせること。

じょう‐りゅう【上流】ジヤウリウ

①川の流れのかみの方。かわかみ。みなかみ。

②社会的・経済的に上の地位にある階層。「―社会」

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ

液体を熱してできた蒸気を冷やして再び液体にし、精製または分離を行うこと。→分留。

⇒じょうりゅう‐き【蒸留器】

⇒じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】

⇒じょうりゅう‐すい【蒸留水】

⇒じょうりゅう‐とう【蒸留塔】

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥

蒸留を行う装置。液体を加熱する部分と冷却器とを主要部分とする。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐じ【青竜寺】シヤウ‥

⇒せいりゅうじ

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥

発酵によってつくった酒をさらに蒸留して、アルコール含有の割合を増した酒。ウィスキー・ブランデー・焼酎など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥

蒸留して無機塩類・有機物・含有気体など不純物を取り除いた水。注射液、薬品の調製に用いる。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ

塔状につくられた蒸留器。分留塔など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐ろう【蒼竜楼】シヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院四楼の一つ。大極殿の南東に位置し、白虎びゃっこ楼と相対する。左楼。東楼。青竜楼。

しょう‐りょ【商旅】シヤウ‥

たびあきんど。旅商。

しょう‐りょ【焦慮】セウ‥

心をいらだたせること。焦心。「―に駆られる」

しょう‐りょう【小量・少量】セウリヤウ

①すこしの数量。

②(「小量」と書く)度量が狭いこと。狭量。「―な人物」

しょう‐りょう【少領】セウリヤウ

①わずかの所領。少所。

②令制で、郡の次官すけ。すけのみやつこ。→郡司

しょう‐りょう【承了】‥レウ

相手の申し出や言い分を納得すること。承知。了承。

しょう‐りょう【承領】‥リヤウ

①受け取ること。

②承知すること。

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ

将軍。首領。

しょう‐りょう【称量・秤量】‥リヤウ

(「称」は、はかる意)秤にかけて目方をはかること。

⇒しょうりょう‐かへい【称量貨幣】

しょう‐りょう【商量】シヤウリヤウ

あれこれとはかり考えること。「比較―」

しょう‐りょう【渉猟】セフレフ

広くわたり歩いてさがし求めること。転じて、多くの書物などを読みあさること。

しょう‐りょう【精霊・聖霊】シヤウリヤウ

〔仏〕死者の霊魂。→せいれい。

⇒しょうりょう‐え【聖霊会】

⇒しょうりょう‐おくり【精霊送り】

⇒しょうりょう‐だな【精霊棚】

⇒しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】

⇒しょうりょう‐ながし【精霊流し】

⇒しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】

⇒しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】

⇒しょうりょう‐ぶね【精霊舟】

⇒しょうりょう‐まつり【精霊祭】

⇒しょうりょう‐むかえ【精霊迎え】

⇒しょうりょう‐めし【精霊飯】

しょう‐りょう【蕭寥】セウレウ

ひっそりとして、静かなようす。さびしく、寒々としたようす。

しょう‐りょう【鷦鷯】セウレウ

ミソサザイの漢名。

⇒鷦鷯林に巣くうも一枝に過ぎず

しよう‐りょう【使用料】‥レウ

①使用した対価として払う料金。

②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。

⇒し‐よう【使用】

じょう‐りょう【丈量】ヂヤウリヤウ

田地の測量および検地。

しょうりょう‐え【聖霊会】シヤウリヤウヱ

①聖徳太子の御忌の法会。もと旧暦2月22日に太子ゆかりの寺で舞楽などをともない行われた。今は四天王寺は4月22日、法隆寺は3月22日、広隆寺は8月22日。お聖霊しょうらい。太子会。徒然草「二月涅槃会より―までの中間を指南とす」

②(「精霊会」と書く)(→)盂蘭盆うらぼんに同じ。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐おくり【精霊送り】シヤウリヤウ‥

盆の魂祭たままつりの終わる日に、精霊が幽界へかえるのを送ること。たまおくり。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐かへい【称量貨幣】‥リヤウクワ‥

重量をはかって、その交換価値を算出して用いる貨幣。中国の馬蹄銀の類。↔計数貨幣

⇒しょう‐りょう【称量・秤量】

しょうりょう‐じ【清涼寺】シヤウリヤウ‥

⇒せいりょうじ

しょうりょうしゅう【性霊集】シヤウリヤウシフ

(セイレイシュウとも)空海作の詩賦・表文・碑銘などを弟子の真済しんぜいが編集した書。10巻。そのうち8・9・10の3巻は散逸したが、済暹さいせんによって「補闕抄」として補われた。遍照発揮性霊集。

→文献資料[性霊集]

しょうりょう‐だな【精霊棚】シヤウリヤウ‥

盆に精霊を迎えるために設ける棚。たままつりだな。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ち【清涼池】シヤウリヤウ‥

〔仏〕涅槃を清涼な池にたとえていう語。

しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】シヤウリヤウ‥

体が黄色ないし赤色のトンボの俗称。精霊祭のころに多く現れるのでいう。普通はウスバキトンボを指すことが多いが、赤トンボ類を指すこともある。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ながし【精霊流し】シヤウリヤウ‥

盆の15日の夕方または16日の朝早く、供物や灯籠を川や海に流し精霊を送る行事。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。体は細長く、緑色または淡褐色。頭部は三角形で前上方に突出し、触角は短く剣状。雄の体長は雌の約半分。秋、草原に多く、雄は「きちきち」と音をたててよく飛ぶ。キチキチバッタと俗称。コメツキバッタ。〈[季]秋〉

しょうりょうばった

⇒しょうりき【正力】

しょう‐りく【商陸】シヤウ‥

ヤマゴボウの漢名。

⇒しょうりく‐こん【商陸根】

じょう‐りく【上陸】ジヤウ‥

(船を下りて)陸に上がること。「敵前―」「台風は九州に―した」

しょうりく‐こん【商陸根】シヤウ‥

ヤマゴボウの根を乾燥した漢方生薬。硝酸カリウムを含み利尿作用がある。商陸。

⇒しょう‐りく【商陸】

じょうり‐せい【条里制】デウ‥

日本古代の耕地の区画法。おおむね郡ごとに、耕地を6町(約654メートル)間隔で縦横に区切り、6町間隔の列を条、6町平方の一区画を里と呼び、1里はさらに1町間隔で縦横に区切って合計36の坪とし、何国何郡何条何里何坪と呼ぶことで地点の指示を明確にし、かつ耕地の形をととのえた。

⇒じょう‐り【条里】

しょうり‐だいそん【小利大損】セウ‥

わずかの利益を得ようとしてかえって大損を招くこと。太平記35「十文の銭を求めんとて、五十にてたいまつを買ひて燃とぼしたるは―かな」

⇒しょう‐り【小利】

しょう‐りつ【峭立】セウ‥

きりたったようにそびえ立つこと。

しょう‐りつ【勝率】

試合などに勝った割合。

しょう‐りつ【聳立】

高くそびえ立つこと。聳峙しょうじ。

じょう‐りつ【乗率】

もとの数に掛ける率。

じょう‐りつ【常律】ジヤウ‥

通常の法律。常規。

じょう‐りつ【縄律】

(「縄」は、すみなわの意)法則。規則。

しょうり‐とうしゅ【勝利投手】

(→)「勝ち投手」に同じ。

⇒しょう‐り【勝利】

しょうりゃく【正暦】シヤウ‥

(ジョウリャク・ショウレキとも)平安中期、一条天皇朝の年号。永祚2年11月7日(990年11月26日)改元、正暦6年2月22日(995年3月25日)長徳に改元。

しょう‐りゃく【抄略・抄掠】セウ‥

かすめ奪うこと。

しょう‐りゃく【省略】シヤウ‥

簡単にするために一部分を略してはぶくこと。せいりゃく。「以下―」

⇒しょうりゃく‐ざん【省略算】

⇒しょうりゃく‐ほう【省略法】

しょう‐りゃく【将略】シヤウ‥

戦陣における、将としての知略。

しょう‐りゃく【商略】シヤウ‥

①くらべること。品定めをすること。

②商売上のかけひき。「―にたけた商人」

しょう‐りゃく【詳略】シヤウ‥

詳しいこととあらましのこと。

じょう‐りゃく【上略】ジヤウ‥

前の文または字句をはぶくこと。→中略→下略げりゃく

じょうりゃく【承暦】

(ショウリャク・ショウレキとも)[維城典訓]平安中期、白河天皇朝の年号。承保4年11月17日(1077年12月5日)改元、承暦5年2月10日(1081年3月22日)永保に改元。

しょうりゃく‐ざん【省略算】シヤウ‥

ある計算の結果の近似値を求める時、誤差を予定の範囲内にとどめることを条件に計算の手数を簡略にする方法。近似算。略算。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょうりゃく‐ほう【省略法】シヤウ‥ハフ

章句を簡潔にして、言外の陰影・余韻・暗示を読者に読みとらせる修辞法。

⇒しょう‐りゃく【省略】

しょう‐りゅう【小流】セウリウ

小さい水のながれ。おがわ。日葡辞書「ショウリュウツモッテフチトナル」

しょう‐りゅう【小粒】セウリフ

小さいつぶ。こつぶ。

しょう‐りゅう【青竜】シヤウ‥

⇒せいりょう

しょう‐りゅう【消流】セウリウ

①物品を消費すること。

②消費流通の略。「地場―」

しょう‐りゅう【笑留】セウリウ

(→)笑納に同じ。

しょう‐りゅう【紹隆】セウ‥

前人の事業を受けついで、さらにこれを盛んにさせること。

じょう‐りゅう【上流】ジヤウリウ

①川の流れのかみの方。かわかみ。みなかみ。

②社会的・経済的に上の地位にある階層。「―社会」

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ

液体を熱してできた蒸気を冷やして再び液体にし、精製または分離を行うこと。→分留。

⇒じょうりゅう‐き【蒸留器】

⇒じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】

⇒じょうりゅう‐すい【蒸留水】

⇒じょうりゅう‐とう【蒸留塔】

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥

蒸留を行う装置。液体を加熱する部分と冷却器とを主要部分とする。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐じ【青竜寺】シヤウ‥

⇒せいりゅうじ

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥

発酵によってつくった酒をさらに蒸留して、アルコール含有の割合を増した酒。ウィスキー・ブランデー・焼酎など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥

蒸留して無機塩類・有機物・含有気体など不純物を取り除いた水。注射液、薬品の調製に用いる。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ

塔状につくられた蒸留器。分留塔など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

しょうりゅう‐ろう【蒼竜楼】シヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院四楼の一つ。大極殿の南東に位置し、白虎びゃっこ楼と相対する。左楼。東楼。青竜楼。

しょう‐りょ【商旅】シヤウ‥

たびあきんど。旅商。

しょう‐りょ【焦慮】セウ‥

心をいらだたせること。焦心。「―に駆られる」

しょう‐りょう【小量・少量】セウリヤウ

①すこしの数量。

②(「小量」と書く)度量が狭いこと。狭量。「―な人物」

しょう‐りょう【少領】セウリヤウ

①わずかの所領。少所。

②令制で、郡の次官すけ。すけのみやつこ。→郡司

しょう‐りょう【承了】‥レウ

相手の申し出や言い分を納得すること。承知。了承。

しょう‐りょう【承領】‥リヤウ

①受け取ること。

②承知すること。

しょう‐りょう【将領】シヤウリヤウ

将軍。首領。

しょう‐りょう【称量・秤量】‥リヤウ

(「称」は、はかる意)秤にかけて目方をはかること。

⇒しょうりょう‐かへい【称量貨幣】

しょう‐りょう【商量】シヤウリヤウ

あれこれとはかり考えること。「比較―」

しょう‐りょう【渉猟】セフレフ

広くわたり歩いてさがし求めること。転じて、多くの書物などを読みあさること。

しょう‐りょう【精霊・聖霊】シヤウリヤウ

〔仏〕死者の霊魂。→せいれい。

⇒しょうりょう‐え【聖霊会】

⇒しょうりょう‐おくり【精霊送り】

⇒しょうりょう‐だな【精霊棚】

⇒しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】

⇒しょうりょう‐ながし【精霊流し】

⇒しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】

⇒しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】

⇒しょうりょう‐ぶね【精霊舟】

⇒しょうりょう‐まつり【精霊祭】

⇒しょうりょう‐むかえ【精霊迎え】

⇒しょうりょう‐めし【精霊飯】

しょう‐りょう【蕭寥】セウレウ

ひっそりとして、静かなようす。さびしく、寒々としたようす。

しょう‐りょう【鷦鷯】セウレウ

ミソサザイの漢名。

⇒鷦鷯林に巣くうも一枝に過ぎず

しよう‐りょう【使用料】‥レウ

①使用した対価として払う料金。

②国または公共団体が、行政財産または公の施設を使用させて、その代価として徴収する金銭。国公立学校の授業料、美術館の入場料など。

⇒し‐よう【使用】

じょう‐りょう【丈量】ヂヤウリヤウ

田地の測量および検地。

しょうりょう‐え【聖霊会】シヤウリヤウヱ

①聖徳太子の御忌の法会。もと旧暦2月22日に太子ゆかりの寺で舞楽などをともない行われた。今は四天王寺は4月22日、法隆寺は3月22日、広隆寺は8月22日。お聖霊しょうらい。太子会。徒然草「二月涅槃会より―までの中間を指南とす」

②(「精霊会」と書く)(→)盂蘭盆うらぼんに同じ。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐おくり【精霊送り】シヤウリヤウ‥

盆の魂祭たままつりの終わる日に、精霊が幽界へかえるのを送ること。たまおくり。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐かへい【称量貨幣】‥リヤウクワ‥

重量をはかって、その交換価値を算出して用いる貨幣。中国の馬蹄銀の類。↔計数貨幣

⇒しょう‐りょう【称量・秤量】

しょうりょう‐じ【清涼寺】シヤウリヤウ‥

⇒せいりょうじ

しょうりょうしゅう【性霊集】シヤウリヤウシフ

(セイレイシュウとも)空海作の詩賦・表文・碑銘などを弟子の真済しんぜいが編集した書。10巻。そのうち8・9・10の3巻は散逸したが、済暹さいせんによって「補闕抄」として補われた。遍照発揮性霊集。

→文献資料[性霊集]

しょうりょう‐だな【精霊棚】シヤウリヤウ‥

盆に精霊を迎えるために設ける棚。たままつりだな。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ち【清涼池】シヤウリヤウ‥

〔仏〕涅槃を清涼な池にたとえていう語。

しょうりょう‐とんぼ【精霊蜻蛉】シヤウリヤウ‥

体が黄色ないし赤色のトンボの俗称。精霊祭のころに多く現れるのでいう。普通はウスバキトンボを指すことが多いが、赤トンボ類を指すこともある。

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ながし【精霊流し】シヤウリヤウ‥

盆の15日の夕方または16日の朝早く、供物や灯籠を川や海に流し精霊を送る行事。〈[季]秋〉

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょう‐ばった【精霊蝗虫】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。体は細長く、緑色または淡褐色。頭部は三角形で前上方に突出し、触角は短く剣状。雄の体長は雌の約半分。秋、草原に多く、雄は「きちきち」と音をたててよく飛ぶ。キチキチバッタと俗称。コメツキバッタ。〈[季]秋〉

しょうりょうばった

ショウリョウバッタ(緑型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(緑型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(茶型)

撮影:海野和男

ショウリョウバッタ(茶型)

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。ショウリョウバッタに似るが小形。淡緑色で背面は淡紅色。中国・東南アジアや日本の本州以南に分布。湿地の草原などにすむ。音を発しない。旧称キチキチバッタ。

ショウリョウバッタモドキ

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

しょうりょうばった‐もどき【精霊蝗虫擬き】シヤウリヤウ‥

バッタ科の一種。ショウリョウバッタに似るが小形。淡緑色で背面は淡紅色。中国・東南アジアや日本の本州以南に分布。湿地の草原などにすむ。音を発しない。旧称キチキチバッタ。

ショウリョウバッタモドキ

撮影:海野和男

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

⇒しょう‐りょう【精霊・聖霊】

広辞苑に「従容として」で始まるの検索結果 1-1。