複数辞典一括検索+![]()

![]()

くる‐とし【来る年】🔗⭐🔉

くる‐とし【来る年】

新たに迎える年。明年。

こん‐とし【来ん年】🔗⭐🔉

こん‐とし【来ん年】

(「ん(む)」は推量の助動詞)今年の次に来るべき年。らいねん。

らい‐ねん【来年】🔗⭐🔉

らい‐ねん【来年】

今年の次の年。明年。こんとし。

⇒来年の事を言えば鬼が笑う

○来年の事を言えば鬼が笑うらいねんのことをいえばおにがわらう

明日のことさえ分からないのに、来年のことなどとても予測できない意をいう語。

⇒らい‐ねん【来年】

○来年の事を言えば鬼が笑うらいねんのことをいえばおにがわらう🔗⭐🔉

○来年の事を言えば鬼が笑うらいねんのことをいえばおにがわらう

明日のことさえ分からないのに、来年のことなどとても予測できない意をいう語。

⇒らい‐ねん【来年】

らい‐のう【来納】‥ナフ

①来て納めること。納めに来ること。

②中世の荘園で、年貢を納入期限以前に納めること。また、その年貢。

ライノウイルス【Rhinovirus】

ピコナウイルス科のRNAウイルス。上気道粘膜に表在性感染を起こし、鼻風邪の原因となる。生体の免疫反応が弱いため再感染を起こしやすい。

ライノタイプ【Linotype】

欧文活字の鋳造・組立・製版を行う機械の一種。商品名。キーボード操作により、自動的に1行分の母型が揃えられ、これに熔融した活字合金を注ぐことで1行分の活字列ができる。ライノ。→モノタイプ

らい‐の‐とり【雷の鳥】

(→)雷鳥らいちょうの別称。

らい‐はい【礼拝】

神仏の前に低頭・合掌して恭敬の意を表すこと。→れいはい。

⇒らいはい‐こう【礼拝講】

⇒らいはい‐どう【礼拝堂】

らいはい‐こう【礼拝講】‥カウ

比叡山延暦寺で、3月12・13の両日に日吉ひよし大社の宝前、またつづいて同月24・25の両日に同社十禅師宮の社前で行う法華八講会。前者を本礼拝講、後者を新礼拝講という。

⇒らい‐はい【礼拝】

らいはい‐どう【礼拝堂】‥ダウ

①本堂の前などにあって本尊を礼拝する堂。礼堂。

②⇒れいはいどう

⇒らい‐はい【礼拝】

らい‐はかせ【礼博士】

古代・中世、大学で「礼記らいき」などを講じた明経みょうぎょう博士。中原氏がこれに当たった。

らい‐はる【来春】

来るべき春。来年の春。らいしゅん。

ライバル【rival】

競争者。競争相手。好敵手。

らい‐ばん【礼盤】

〔仏〕本尊の前にある木製の壇。導師が上に坐って仏に礼拝する所で、前に経机、右に磬けい、左に柄香炉えこうろ台を置く。箱型または猫脚型。らいはん。

礼盤

撮影:関戸 勇

ライヒ【Wilhelm Reich】

オーストリア生れの精神分析家。1939年アメリカに亡命。フロイトの精神分析とマルクス主義的な社会批判とを統合し、性を肯定する独自の理論を展開。後にオルゴン(生命エネルギー)を研究。著「性格分析」「性の革命」「ファシズムの大衆心理」など。(1897〜1957)

ライヒー【雷魚・

ライヒ【Wilhelm Reich】

オーストリア生れの精神分析家。1939年アメリカに亡命。フロイトの精神分析とマルクス主義的な社会批判とを統合し、性を肯定する独自の理論を展開。後にオルゴン(生命エネルギー)を研究。著「性格分析」「性の革命」「ファシズムの大衆心理」など。(1897〜1957)

ライヒー【雷魚・ 魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

らい‐びょう【癩病】‥ビヤウ

(→)ハンセン病に同じ。源平盛衰記44「身に―を受けて」

らい‐ひん【来賓】

式典や会合に招待されて来た客。来客を丁寧にいう語。日葡辞書「ライヒン。キタルキャクジン」。「―の祝辞」

らい‐ふ【来付・来附】

来て服従すること。来服。来属。

らい‐ふ【雷斧】

石器時代遺物の石斧せきふなどを、落雷などの際に天空より降りたと考えたもの。東西を問わず広くあった考え。霹靂碪へきれきちん。雷の鉞まさかり。天狗の鉞。雷斧石。

ライフ【life】

①命。生命。

②生活。暮し。

③生涯。人生。一生。「―‐プラン」

④「救命用の」の意。「―‐ブイ」

⇒ライフ‐サイエンス【life science】

⇒ライフ‐サイクル【life cycle】

⇒ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

⇒ライフ‐ジャケット【life jacket】

⇒ライフ‐スタイル【lifestyle】

⇒ライフ‐ステージ【life stage】

⇒ライフ‐セーバー【lifesaver】

⇒ライフ‐セービング【lifesaving】

⇒ライフ‐ヒストリー【life history】

⇒ライフ‐プラン【life plan】

⇒ライフ‐ボート【lifeboat】

⇒ライフ‐ライン【lifeline】

⇒ライフ‐ワーク【lifework】

ライフ【Life】

写真を主としたアメリカの雑誌。1936年週刊誌として創刊。78年月刊誌。2004年無料の週刊誌となり、07年休刊。

ライブ【live】

①生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。「―‐コンサート」

②残響が多いこと。↔デッド。

⇒ライブ‐ハウス

⇒ライブ‐ビュー【live view】

⇒ライブ‐レコード【live record】

らい‐ふく【礼服】

即位・朝賀などの大儀に着用した服装。隋・唐の制を参考に制定。礼冠らいかん・衣・褶うわみ・単ひとえ・白袴うえのはかま・大口・綬・玉佩・笏・襪しとうず・烏皮くりかわの舃せきのくつを用いる。五位以上の所用で、衣は当色とうじきによって区別があった。内親王・女王・内命婦は宝髻ほうけい・衣・紕帯そえのおび・褶ひらみ・裙も・襪・舃を用いる。

らい‐ふく【来服】

来て服従すること。来付。来属。

らい‐ふく【来復】

一度去ったものが、またもとにかえること。「一陽―」

ライフ‐サイエンス【life science】

生物学・医学・物理学・化学・工学などの諸分野にわたって生命現象を研究する科学の総称。→生命科学。

⇒ライフ【life】

ライフ‐サイクル【life cycle】

①誕生から死までの、人の一生の過程。「―を考えた貯蓄」

②商品が市場に出てから陳腐化して販売中止になるまでの周期。

③〔生〕(→)生活環に同じ。

⇒ライフ【life】

ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

製品・構造物の環境影響評価の一つ。原料調達から加工・製造・建設、運用、解体・廃棄に至る全過程で生ずる環境への負荷を分析して行う。LCA

⇒ライフ【life】

ライフ‐ジャケット【life jacket】

(→)救命胴衣。

⇒ライフ【life】

ライフ‐スタイル【lifestyle】

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ステージ【life stage】

人の一生を幼少年期・青年期・壮年期・老年期などに区切った、それぞれの段階。「―に応じた生活設計」

⇒ライフ【life】

ライフ‐セーバー【lifesaver】

水難事故の際、救助を行う人。人命救助員。水難救助員。

⇒ライフ【life】

ライフ‐セービング【lifesaving】

水難救助。また、それを基礎にして、水泳・競走・サーフボードの操作などを組み合わせた競技。

⇒ライフ【life】

ライプチヒ【Leipzig】

(ライプツィヒとも)ドイツ東部、ザクセン州の都市。1813年、ここでプロイセンをはじめとする同盟軍がナポレオン軍に大勝。書籍出版・楽器製造・国際見本市で有名。人口49万(1999)。

ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた。今日の記号論理学の萌芽も示す。近代的アカデミー(学士院)の普及に尽力。主著「形而上学叙説」「単子論」「弁神論」「人間悟性新論」。(1646〜1716)

⇒ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】

ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】‥ハフ

(Leibnizsche Methode ドイツ)生命侵害による逸失利益の算定など、期限到来前の無利息債権の現在価格を算出する一方式。債権の名義額をS、弁済期までの年数をn、法定利率をrとすれば、現在価格Xは、

X=S/(1+r)n

となる。→ホフマン式計算法

⇒ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ライブ‐ハウス

(和製語live house)ポピュラー音楽の生演奏を聞かせる店。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ヒストリー【life history】

個人の生涯または半生の詳細な記録。主に、本人の口述を調査者が再構成したものをいう。生活史。

⇒ライフ【life】

ライブ‐ビュー【live view】

カメラで、撮像素子からの画像がリアルタイムにモニターやEVFに表示される機能。

⇒ライブ【live】

ライフ‐プラン【life plan】

生涯にわたる生活の設計。人生設計。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ボート【lifeboat】

(→)救命艇。救助艇。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ライン【lifeline】

①命綱。救命索。

②都市生活に不可欠な水道・電気・ガスなどの供給システム。

⇒ライフ【life】

ライブラリー【library】

①図書館。図書室。

②叢書。

③映画・写真などを資料として収集・保管する施設。「フォト‐―」

④プログラム‐ライブラリーの略。コンピューターのオペレーティング‐システムや言語処理系において、多数のプログラマーが自由に使用できる形で用意されているプログラムの集まり。

ライフル【rifle】

①弾丸に回転を与えて弾道を安定させるため、銃身内部に施した螺旋らせん条溝。

②1を施した銃。ライフル銃。施条しじょう銃。

⇒ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル銃やピストルを用いて、定められた時間内に、規定の弾数で標的を撃ち、その的中点によって勝敗を争うスポーツ。

⇒ライフル【rifle】

ライブ‐レコード【live record】

生演奏の収録。また、そのレコード盤やCDなど。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ワーク【lifework】

一生をかけてする仕事や事業。畢生ひっせいの仕事。

⇒ライフ【life】

らい‐へい【来聘】

外国から外交使節が来朝して礼物を献ずること。「―使」

ライヘンバッハ【Hans Reichenbach】

アメリカの哲学者。ドイツ生れ。論理実証主義の一代表者。時間・空間論や量子力学の哲学で科学哲学の基礎を築き、確率論理学を樹立。(1891〜1953)

らい‐ほう【礼法】‥ホフ

作法さほう。れいほう。古今著聞集2「山伏の―正しうして」

らい‐ほう【来訪】‥ハウ

人が訪問して来ること。↔往訪

らい‐ほう【来報】

①来て知らせること。また、その知らせ。

②来るべき報い。将来の返報。

らい‐ぼん【擂盆】

すりばち。運歩色葉集「擂盆、ライボン、禅家曰摺粉鉢」。日葡辞書「ライボン。スリコバチ」

ライ‐まめ【ライ豆】

(lima bean)マメ科の一年生または多年生作物。熱帯アメリカ原産で、北アメリカで広く栽培。種子は大形白色で食用。ライマビーン。アオイマメ。

ライマン【Benjamin Smith Lyman】

アメリカの地質学者。1872年(明治5)北海道開拓使に招かれて来日。北海道の炭鉱や石油・硫黄資源を調査。(1835〜1920)

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ

幕末の志士・儒学者。名は醇。号は鴨厓。山陽の第3子。京都生れ。詩文をよくし、梅田雲浜うんぴんらと交わり、尊王攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ、江戸で刑死。(1825〜1859)

⇒らい【頼】

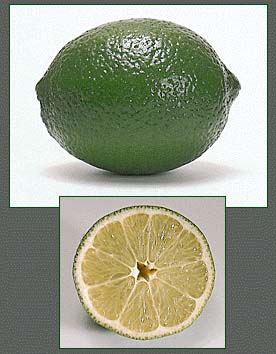

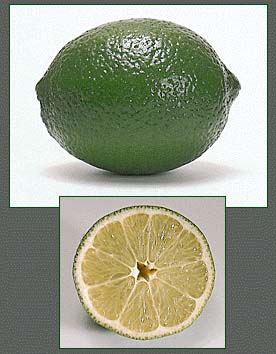

ライム【lime】

(līmū ヒンディー)ミカン科の常緑低木。インド原産。果実は直径約3センチメートルの球形で、熟すと黄色だが緑のうちに生食・ジュースに用いる。芳香が高い。クエン酸製造の原料。熱帯・亜熱帯で栽培。

ライム(花)

撮影:関戸 勇

魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

らい‐びょう【癩病】‥ビヤウ

(→)ハンセン病に同じ。源平盛衰記44「身に―を受けて」

らい‐ひん【来賓】

式典や会合に招待されて来た客。来客を丁寧にいう語。日葡辞書「ライヒン。キタルキャクジン」。「―の祝辞」

らい‐ふ【来付・来附】

来て服従すること。来服。来属。

らい‐ふ【雷斧】

石器時代遺物の石斧せきふなどを、落雷などの際に天空より降りたと考えたもの。東西を問わず広くあった考え。霹靂碪へきれきちん。雷の鉞まさかり。天狗の鉞。雷斧石。

ライフ【life】

①命。生命。

②生活。暮し。

③生涯。人生。一生。「―‐プラン」

④「救命用の」の意。「―‐ブイ」

⇒ライフ‐サイエンス【life science】

⇒ライフ‐サイクル【life cycle】

⇒ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

⇒ライフ‐ジャケット【life jacket】

⇒ライフ‐スタイル【lifestyle】

⇒ライフ‐ステージ【life stage】

⇒ライフ‐セーバー【lifesaver】

⇒ライフ‐セービング【lifesaving】

⇒ライフ‐ヒストリー【life history】

⇒ライフ‐プラン【life plan】

⇒ライフ‐ボート【lifeboat】

⇒ライフ‐ライン【lifeline】

⇒ライフ‐ワーク【lifework】

ライフ【Life】

写真を主としたアメリカの雑誌。1936年週刊誌として創刊。78年月刊誌。2004年無料の週刊誌となり、07年休刊。

ライブ【live】

①生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。「―‐コンサート」

②残響が多いこと。↔デッド。

⇒ライブ‐ハウス

⇒ライブ‐ビュー【live view】

⇒ライブ‐レコード【live record】

らい‐ふく【礼服】

即位・朝賀などの大儀に着用した服装。隋・唐の制を参考に制定。礼冠らいかん・衣・褶うわみ・単ひとえ・白袴うえのはかま・大口・綬・玉佩・笏・襪しとうず・烏皮くりかわの舃せきのくつを用いる。五位以上の所用で、衣は当色とうじきによって区別があった。内親王・女王・内命婦は宝髻ほうけい・衣・紕帯そえのおび・褶ひらみ・裙も・襪・舃を用いる。

らい‐ふく【来服】

来て服従すること。来付。来属。

らい‐ふく【来復】

一度去ったものが、またもとにかえること。「一陽―」

ライフ‐サイエンス【life science】

生物学・医学・物理学・化学・工学などの諸分野にわたって生命現象を研究する科学の総称。→生命科学。

⇒ライフ【life】

ライフ‐サイクル【life cycle】

①誕生から死までの、人の一生の過程。「―を考えた貯蓄」

②商品が市場に出てから陳腐化して販売中止になるまでの周期。

③〔生〕(→)生活環に同じ。

⇒ライフ【life】

ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

製品・構造物の環境影響評価の一つ。原料調達から加工・製造・建設、運用、解体・廃棄に至る全過程で生ずる環境への負荷を分析して行う。LCA

⇒ライフ【life】

ライフ‐ジャケット【life jacket】

(→)救命胴衣。

⇒ライフ【life】

ライフ‐スタイル【lifestyle】

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ステージ【life stage】

人の一生を幼少年期・青年期・壮年期・老年期などに区切った、それぞれの段階。「―に応じた生活設計」

⇒ライフ【life】

ライフ‐セーバー【lifesaver】

水難事故の際、救助を行う人。人命救助員。水難救助員。

⇒ライフ【life】

ライフ‐セービング【lifesaving】

水難救助。また、それを基礎にして、水泳・競走・サーフボードの操作などを組み合わせた競技。

⇒ライフ【life】

ライプチヒ【Leipzig】

(ライプツィヒとも)ドイツ東部、ザクセン州の都市。1813年、ここでプロイセンをはじめとする同盟軍がナポレオン軍に大勝。書籍出版・楽器製造・国際見本市で有名。人口49万(1999)。

ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた。今日の記号論理学の萌芽も示す。近代的アカデミー(学士院)の普及に尽力。主著「形而上学叙説」「単子論」「弁神論」「人間悟性新論」。(1646〜1716)

⇒ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】

ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】‥ハフ

(Leibnizsche Methode ドイツ)生命侵害による逸失利益の算定など、期限到来前の無利息債権の現在価格を算出する一方式。債権の名義額をS、弁済期までの年数をn、法定利率をrとすれば、現在価格Xは、

X=S/(1+r)n

となる。→ホフマン式計算法

⇒ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ライブ‐ハウス

(和製語live house)ポピュラー音楽の生演奏を聞かせる店。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ヒストリー【life history】

個人の生涯または半生の詳細な記録。主に、本人の口述を調査者が再構成したものをいう。生活史。

⇒ライフ【life】

ライブ‐ビュー【live view】

カメラで、撮像素子からの画像がリアルタイムにモニターやEVFに表示される機能。

⇒ライブ【live】

ライフ‐プラン【life plan】

生涯にわたる生活の設計。人生設計。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ボート【lifeboat】

(→)救命艇。救助艇。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ライン【lifeline】

①命綱。救命索。

②都市生活に不可欠な水道・電気・ガスなどの供給システム。

⇒ライフ【life】

ライブラリー【library】

①図書館。図書室。

②叢書。

③映画・写真などを資料として収集・保管する施設。「フォト‐―」

④プログラム‐ライブラリーの略。コンピューターのオペレーティング‐システムや言語処理系において、多数のプログラマーが自由に使用できる形で用意されているプログラムの集まり。

ライフル【rifle】

①弾丸に回転を与えて弾道を安定させるため、銃身内部に施した螺旋らせん条溝。

②1を施した銃。ライフル銃。施条しじょう銃。

⇒ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル銃やピストルを用いて、定められた時間内に、規定の弾数で標的を撃ち、その的中点によって勝敗を争うスポーツ。

⇒ライフル【rifle】

ライブ‐レコード【live record】

生演奏の収録。また、そのレコード盤やCDなど。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ワーク【lifework】

一生をかけてする仕事や事業。畢生ひっせいの仕事。

⇒ライフ【life】

らい‐へい【来聘】

外国から外交使節が来朝して礼物を献ずること。「―使」

ライヘンバッハ【Hans Reichenbach】

アメリカの哲学者。ドイツ生れ。論理実証主義の一代表者。時間・空間論や量子力学の哲学で科学哲学の基礎を築き、確率論理学を樹立。(1891〜1953)

らい‐ほう【礼法】‥ホフ

作法さほう。れいほう。古今著聞集2「山伏の―正しうして」

らい‐ほう【来訪】‥ハウ

人が訪問して来ること。↔往訪

らい‐ほう【来報】

①来て知らせること。また、その知らせ。

②来るべき報い。将来の返報。

らい‐ぼん【擂盆】

すりばち。運歩色葉集「擂盆、ライボン、禅家曰摺粉鉢」。日葡辞書「ライボン。スリコバチ」

ライ‐まめ【ライ豆】

(lima bean)マメ科の一年生または多年生作物。熱帯アメリカ原産で、北アメリカで広く栽培。種子は大形白色で食用。ライマビーン。アオイマメ。

ライマン【Benjamin Smith Lyman】

アメリカの地質学者。1872年(明治5)北海道開拓使に招かれて来日。北海道の炭鉱や石油・硫黄資源を調査。(1835〜1920)

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ

幕末の志士・儒学者。名は醇。号は鴨厓。山陽の第3子。京都生れ。詩文をよくし、梅田雲浜うんぴんらと交わり、尊王攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ、江戸で刑死。(1825〜1859)

⇒らい【頼】

ライム【lime】

(līmū ヒンディー)ミカン科の常緑低木。インド原産。果実は直径約3センチメートルの球形で、熟すと黄色だが緑のうちに生食・ジュースに用いる。芳香が高い。クエン酸製造の原料。熱帯・亜熱帯で栽培。

ライム(花)

撮影:関戸 勇

ライム

撮影:関戸 勇

ライム

撮影:関戸 勇

ライム【rhyme】

韻いん。脚韻。

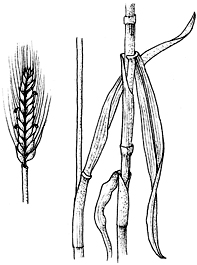

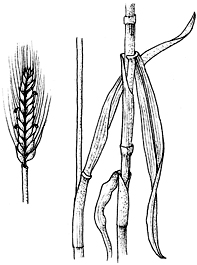

ライ‐むぎ【ライ麦】

(rye)イネ科の一年生または二年生作物。祖先種からの栽培化は西アジアで起こったとされる。環境への耐性が強く、東ヨーロッパに広く栽培されるが漸減。日本には明治期に導入されたが、現在はほとんど栽培されない。穀実は黒パンの原料、また醸造原料。茎は強靱で、縄・帽子などの材料。クロムギ。

ライむぎ

ライム【rhyme】

韻いん。脚韻。

ライ‐むぎ【ライ麦】

(rye)イネ科の一年生または二年生作物。祖先種からの栽培化は西アジアで起こったとされる。環境への耐性が強く、東ヨーロッパに広く栽培されるが漸減。日本には明治期に導入されたが、現在はほとんど栽培されない。穀実は黒パンの原料、また醸造原料。茎は強靱で、縄・帽子などの材料。クロムギ。

ライむぎ

ライむぎばたけでつかまえて【ライ麦畑でつかまえて】‥ツカマヘテ

(The Catcher in the Rye)サリンジャーの代表作。若者らしい語り口で、思春期の困難と社会の偽善を描き、ベストセラーとなる。1951年刊。日本語訳も広く読まれた。

ライム‐びょう【ライム病】‥ビヤウ

(Lyme disease)ライム病ボレリアを保有する野ネズミや鳥から吸血したダニが媒介する疾病。ダニ刺咬部の紅斑が特徴的。病が進むと多様な症状を呈し、慢性化することがある。ライムは最初に報告されたアメリカ、コネチカット州の地方名。

ライムライト【limelight】

①石灰せっかいの棒などを酸水素ガスの炎で熱して白光を生じさせる装置。また、その白光。欧米の劇場で19世紀後半頃に舞台照明に使用。石灰光。

②転じて、名声。評判。

らい‐めい【来命】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来諭。

らい‐めい【雷名】

世間にとどろきわたる名声。他人の名声の尊敬語。

らい‐めい【雷鳴】

雷の鳴ること。また、その音。かみなり。〈[季]夏〉。「―がとどろく」

らい‐もの【来物】

山城の刀工来らい一派の製作にかかる刀。国吉に始まり、国行・国俊・国次などの作が有名。→来らい(姓氏)

らい‐もん【雷文】

方形の渦巻状文様。単独ではなく、数個連続するのが特色。中国で古代から愛好。

⇒らいもん‐あし【雷文脚】

らいもん‐あし【雷文脚】

膳や机の脚の形状の一つ。足先に雷文を施したもの。

⇒らい‐もん【雷文】

らい‐ゆ【来諭】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来命。

らいゆ【頼瑜】

鎌倉時代の真言宗の僧。紀伊の人。1280年(弘安3)中性院ちゅうしょういん流を開く。また、大伝法院を復興して教学を振興。大伝法院・密厳院を根来ねごろに移して新義真言宗を確立。著「秘鈔問答」「大日経疏愚草」「大日経疏指心鈔」など。(1226〜1304)

らい‐ゆう【来由】‥イウ

(ライユとも)由来ゆらい。来歴。いわれ。

らい‐ゆう【来遊】‥イウ

来て遊ぶこと。遊びに来ること。

らい‐よう【来陽】‥ヤウ

(→)来春に同じ。

らい‐よけ【雷除け】

①かみなりを避けるまじない。また、その守り札。かみなりよけ。

②避雷針ひらいしんの別称。

らい‐ら【磊砢】

①石などが重なり合っているさま。

②人の性質・体格などが立派で、すぐれているさま。

らい‐らい【磊磊】

①石の重なり集まっているさま。

②物事にこだわらないさま。磊落らいらく。

⇒らいらい‐らくらく【磊磊落落】

らいらい‐せせ【来来世世】

来世のまたその次の来世。生きかわり死にかわりする長い未来。

らいらい‐らくらく【磊磊落落】

①石が積み重なったさま。

②「磊落」を強めていう語。落落磊磊。

⇒らい‐らい【磊磊】

らい‐らく【磊落】

気が大きく朗らかで小事にこだわらないさま。「豪放―」

ライラック【lilac】

〔植〕リラ(lilas)の英語名。

らい‐りん【来臨】

他人がある場所へ出席することの尊敬語。狂言、福の神「先づかう御―なされませ」。「ご―を賜り光栄です」

ライル【Gilbert Ryle】

イギリスの分析哲学者。オックスフォード大学教授。日常言語学派の指導者。心身二元論を批判し、行動主義的立場から心身問題の解決を図った。著「心の概念」「ジレンマ」。(1900〜1976)

らい‐れき【来歴】

①物事の経過して来た次第。由来。由緒。いわれ。「故事―」

②経歴。

③従来のしきたり。前例。

らい‐わ【来話】

来て話すこと。また、その話。来談。

らい‐わ【頼和】

(Lai He)台湾の作家・医師。本名、頼河。彰化生れ。抗日運動・新文学運動を指導。思想犯として獄中で得た病のため死亡。作「豊作」。(1894〜1943)

ライン【line】

①線。「スタート‐―」

②行ぎょう。列。罫けい。

③輪郭線。「ボディー‐―」

④航路。鉄道路線。「エア‐―」

⑤系列。系統。「会長の―が優勢だ」

⑥流れ作業による生産・組立て工程。

⑦ライン部門の略。

⑧境目。水準。「合格―」

⇒ライン‐アウト【line out】

⇒ライン‐アップ【lineup】

⇒ライン‐シャフト【line shaft】

⇒ライン‐ダンス

⇒ライン‐バッカー【linebacker】

⇒ライン‐ぶもん【ライン部門】

⇒ライン‐プリンター【line printer】

⇒ライン‐マン【lineman】

ライン【Rhein ドイツ】

ヨーロッパの大河。スイスのアルプスに源を発し、ドイツとフランスの国境を流れたあとドイツに入り、マイン川・モーゼル川を合わせてオランダに入り、北海に注ぐ。中流部ではライン峡谷を形成。西ヨーロッパで最も重要な内陸水路。長さ約1320キロメートル。

⇒ライン‐どうめい【ライン同盟】

⇒ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

⇒ライン‐ラント【Rheinland】

⇒ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

⇒ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン‐アウト【line out】

①ラグビーで、ボールまたはボールを持った選手がタッチラインに触れたか外に出たとき、相手チームがボールを投げ入れて試合を再開する方法。

②野球で、走者がタッチアウトを避けようとして塁間のラインから3フィート以上外に出ること。アウトになる。

⇒ライン【line】

ライン‐アップ【lineup】

①野球で、(→)打順に同じ。バッティング‐オーダー。ラインナップ。

②顔ぶれ。構成。陣容。

⇒ライン【line】

ライン‐シャフト【line shaft】

原動機から直接動力を受け、それをベルトを介して中間軸または機械に伝える主軸。伝動軸。線軸。

⇒ライン【line】

ラインズマン【linesman】

(→)線審に同じ。

ライン‐ダンス

(和製語line dance)レビューで、大勢の踊り子が一列になって踊るダンス。

⇒ライン【line】

ライン‐どうめい【ライン同盟】

(Rheinbund ドイツ)1806年ナポレオンが作らせたライン川周辺の西南ドイツ諸邦の同盟。これにより神聖ローマ帝国が崩壊した。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

(Die Wacht am Rhein)1854年C.ウィルヘルム(1815〜1873)作曲のドイツ愛国歌。第一次大戦時に愛唱。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐バッカー【linebacker】

アメリカン‐フットボールで、守備の第2列を形成する選手。守備の要かなめ。LB

⇒ライン【line】

ラインハルト【Max Reinhardt】

ドイツの演出家。初め性格俳優として有名。「真夏の夜の夢」「サロメ」「どん底」などで新演出法を創造。(1873〜1943)

ライン‐ぶもん【ライン部門】

部・課・係のような直系組織による指揮系統に従って、購買・製造・販売などの日常的業務を遂行している部門。↔スタッフ部門。

⇒ライン【line】

ライン‐プリンター【line printer】

プリンター3の一種。幅の広い帯状の紙に1行を一度に印刷するもの。

⇒ライン【line】

ライン‐マン【lineman】

アメリカン‐フットボールで、攻守の最前列を形成する選手。

⇒ライン【line】

ライン‐ラント【Rheinland】

ドイツ西部、ライン川の中流地方。古来、ドイツにおける経済上の先進地帯。現在、北半分はノルトライン‐ヴェストファーレン州、南半分はラインラント‐ファルツ州に属する。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

ドイツ西部の州。州都マインツ。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン川流域の四つのワイン生産地域(ラインガウ・ラインヘッセン・ラインプファルツ・ナーエ)で生産される白ワイン。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ラウ【羅宇】

ラオの訛。「―屋」

ラウエ‐はんてん【ラウエ斑点】

単結晶にX線を照射したとき、写真乾板上に現れる回折斑点群。ドイツの理論物理学者ラウエ(Max von Laue1879〜1960)が発見。

ラヴェル【Maurice Ravel】

フランスの作曲家。同時代の音楽の影響を受けつつ、精緻で独特の新古典的作風を示す。バレエ曲「ダフニスとクロエ」「ボレロ」、ピアノ曲「夜のガスパール」など。(1875〜1937)

ラヴェル

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ライむぎばたけでつかまえて【ライ麦畑でつかまえて】‥ツカマヘテ

(The Catcher in the Rye)サリンジャーの代表作。若者らしい語り口で、思春期の困難と社会の偽善を描き、ベストセラーとなる。1951年刊。日本語訳も広く読まれた。

ライム‐びょう【ライム病】‥ビヤウ

(Lyme disease)ライム病ボレリアを保有する野ネズミや鳥から吸血したダニが媒介する疾病。ダニ刺咬部の紅斑が特徴的。病が進むと多様な症状を呈し、慢性化することがある。ライムは最初に報告されたアメリカ、コネチカット州の地方名。

ライムライト【limelight】

①石灰せっかいの棒などを酸水素ガスの炎で熱して白光を生じさせる装置。また、その白光。欧米の劇場で19世紀後半頃に舞台照明に使用。石灰光。

②転じて、名声。評判。

らい‐めい【来命】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来諭。

らい‐めい【雷名】

世間にとどろきわたる名声。他人の名声の尊敬語。

らい‐めい【雷鳴】

雷の鳴ること。また、その音。かみなり。〈[季]夏〉。「―がとどろく」

らい‐もの【来物】

山城の刀工来らい一派の製作にかかる刀。国吉に始まり、国行・国俊・国次などの作が有名。→来らい(姓氏)

らい‐もん【雷文】

方形の渦巻状文様。単独ではなく、数個連続するのが特色。中国で古代から愛好。

⇒らいもん‐あし【雷文脚】

らいもん‐あし【雷文脚】

膳や机の脚の形状の一つ。足先に雷文を施したもの。

⇒らい‐もん【雷文】

らい‐ゆ【来諭】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来命。

らいゆ【頼瑜】

鎌倉時代の真言宗の僧。紀伊の人。1280年(弘安3)中性院ちゅうしょういん流を開く。また、大伝法院を復興して教学を振興。大伝法院・密厳院を根来ねごろに移して新義真言宗を確立。著「秘鈔問答」「大日経疏愚草」「大日経疏指心鈔」など。(1226〜1304)

らい‐ゆう【来由】‥イウ

(ライユとも)由来ゆらい。来歴。いわれ。

らい‐ゆう【来遊】‥イウ

来て遊ぶこと。遊びに来ること。

らい‐よう【来陽】‥ヤウ

(→)来春に同じ。

らい‐よけ【雷除け】

①かみなりを避けるまじない。また、その守り札。かみなりよけ。

②避雷針ひらいしんの別称。

らい‐ら【磊砢】

①石などが重なり合っているさま。

②人の性質・体格などが立派で、すぐれているさま。

らい‐らい【磊磊】

①石の重なり集まっているさま。

②物事にこだわらないさま。磊落らいらく。

⇒らいらい‐らくらく【磊磊落落】

らいらい‐せせ【来来世世】

来世のまたその次の来世。生きかわり死にかわりする長い未来。

らいらい‐らくらく【磊磊落落】

①石が積み重なったさま。

②「磊落」を強めていう語。落落磊磊。

⇒らい‐らい【磊磊】

らい‐らく【磊落】

気が大きく朗らかで小事にこだわらないさま。「豪放―」

ライラック【lilac】

〔植〕リラ(lilas)の英語名。

らい‐りん【来臨】

他人がある場所へ出席することの尊敬語。狂言、福の神「先づかう御―なされませ」。「ご―を賜り光栄です」

ライル【Gilbert Ryle】

イギリスの分析哲学者。オックスフォード大学教授。日常言語学派の指導者。心身二元論を批判し、行動主義的立場から心身問題の解決を図った。著「心の概念」「ジレンマ」。(1900〜1976)

らい‐れき【来歴】

①物事の経過して来た次第。由来。由緒。いわれ。「故事―」

②経歴。

③従来のしきたり。前例。

らい‐わ【来話】

来て話すこと。また、その話。来談。

らい‐わ【頼和】

(Lai He)台湾の作家・医師。本名、頼河。彰化生れ。抗日運動・新文学運動を指導。思想犯として獄中で得た病のため死亡。作「豊作」。(1894〜1943)

ライン【line】

①線。「スタート‐―」

②行ぎょう。列。罫けい。

③輪郭線。「ボディー‐―」

④航路。鉄道路線。「エア‐―」

⑤系列。系統。「会長の―が優勢だ」

⑥流れ作業による生産・組立て工程。

⑦ライン部門の略。

⑧境目。水準。「合格―」

⇒ライン‐アウト【line out】

⇒ライン‐アップ【lineup】

⇒ライン‐シャフト【line shaft】

⇒ライン‐ダンス

⇒ライン‐バッカー【linebacker】

⇒ライン‐ぶもん【ライン部門】

⇒ライン‐プリンター【line printer】

⇒ライン‐マン【lineman】

ライン【Rhein ドイツ】

ヨーロッパの大河。スイスのアルプスに源を発し、ドイツとフランスの国境を流れたあとドイツに入り、マイン川・モーゼル川を合わせてオランダに入り、北海に注ぐ。中流部ではライン峡谷を形成。西ヨーロッパで最も重要な内陸水路。長さ約1320キロメートル。

⇒ライン‐どうめい【ライン同盟】

⇒ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

⇒ライン‐ラント【Rheinland】

⇒ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

⇒ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン‐アウト【line out】

①ラグビーで、ボールまたはボールを持った選手がタッチラインに触れたか外に出たとき、相手チームがボールを投げ入れて試合を再開する方法。

②野球で、走者がタッチアウトを避けようとして塁間のラインから3フィート以上外に出ること。アウトになる。

⇒ライン【line】

ライン‐アップ【lineup】

①野球で、(→)打順に同じ。バッティング‐オーダー。ラインナップ。

②顔ぶれ。構成。陣容。

⇒ライン【line】

ライン‐シャフト【line shaft】

原動機から直接動力を受け、それをベルトを介して中間軸または機械に伝える主軸。伝動軸。線軸。

⇒ライン【line】

ラインズマン【linesman】

(→)線審に同じ。

ライン‐ダンス

(和製語line dance)レビューで、大勢の踊り子が一列になって踊るダンス。

⇒ライン【line】

ライン‐どうめい【ライン同盟】

(Rheinbund ドイツ)1806年ナポレオンが作らせたライン川周辺の西南ドイツ諸邦の同盟。これにより神聖ローマ帝国が崩壊した。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

(Die Wacht am Rhein)1854年C.ウィルヘルム(1815〜1873)作曲のドイツ愛国歌。第一次大戦時に愛唱。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐バッカー【linebacker】

アメリカン‐フットボールで、守備の第2列を形成する選手。守備の要かなめ。LB

⇒ライン【line】

ラインハルト【Max Reinhardt】

ドイツの演出家。初め性格俳優として有名。「真夏の夜の夢」「サロメ」「どん底」などで新演出法を創造。(1873〜1943)

ライン‐ぶもん【ライン部門】

部・課・係のような直系組織による指揮系統に従って、購買・製造・販売などの日常的業務を遂行している部門。↔スタッフ部門。

⇒ライン【line】

ライン‐プリンター【line printer】

プリンター3の一種。幅の広い帯状の紙に1行を一度に印刷するもの。

⇒ライン【line】

ライン‐マン【lineman】

アメリカン‐フットボールで、攻守の最前列を形成する選手。

⇒ライン【line】

ライン‐ラント【Rheinland】

ドイツ西部、ライン川の中流地方。古来、ドイツにおける経済上の先進地帯。現在、北半分はノルトライン‐ヴェストファーレン州、南半分はラインラント‐ファルツ州に属する。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

ドイツ西部の州。州都マインツ。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン川流域の四つのワイン生産地域(ラインガウ・ラインヘッセン・ラインプファルツ・ナーエ)で生産される白ワイン。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ラウ【羅宇】

ラオの訛。「―屋」

ラウエ‐はんてん【ラウエ斑点】

単結晶にX線を照射したとき、写真乾板上に現れる回折斑点群。ドイツの理論物理学者ラウエ(Max von Laue1879〜1960)が発見。

ラヴェル【Maurice Ravel】

フランスの作曲家。同時代の音楽の影響を受けつつ、精緻で独特の新古典的作風を示す。バレエ曲「ダフニスとクロエ」「ボレロ」、ピアノ曲「夜のガスパール」など。(1875〜1937)

ラヴェル

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ボレロ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ラヴェンナ【Ravenna】

イタリア北東部、アドリア海岸に近い重化学工業都市。もと西ローマ帝国の首都。5〜6世紀の初期キリスト教建造物群は世界遺産。人口14万3千(2004)。

ラヴェンナ(1)

提供:ullstein bild/APL

→ボレロ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ラヴェンナ【Ravenna】

イタリア北東部、アドリア海岸に近い重化学工業都市。もと西ローマ帝国の首都。5〜6世紀の初期キリスト教建造物群は世界遺産。人口14万3千(2004)。

ラヴェンナ(1)

提供:ullstein bild/APL

ラヴェンナ(2)

提供:ullstein bild/APL

ラヴェンナ(2)

提供:ullstein bild/APL

ラヴォアジエ【Antoine Laurent Lavoisier】

フランスの化学者。燃焼の理論を確立してフロギストン説を覆し、化学命名法を体系化し、質量保存則を発見するなど、近代化学の基礎を据えた。フランス革命の際、徴税請負人の前歴を問われて処刑。(1743〜1794)

ラヴクラフト【Howard Phillips Lovecraft】

アメリカのSF・恐怖小説の作家。小説「ダンウィッチの怪」「未知なるカダスを夢に求めて」など。(1890〜1937)

ラウシェンバーグ【Robert Rauschenberg】

アメリカの美術家。絵画とオブジェを総合させた「コンバイン‐ペインティング」や、写真を基にしたシルク‐スクリーン主体の作品を制作。(1925〜)

ラウジネス【lousiness】

絹糸に繭糸の分裂細繊維や異物が塊状・毛羽状に付着すること。絹製品の品位を低下させる。

ラウス【Francis Peyton Rous】

アメリカの病理学者。ニワトリの肉腫がウイルスによることを確認。発癌誘発剤による発癌機構解明を研究。ノーベル賞。(1879〜1970)

らうす‐だけ【羅臼岳】

北海道北東端、知床半島中央部にある火山。標高1660メートル。千島火山帯に属する。

羅臼岳

提供:オフィス史朗

ラヴォアジエ【Antoine Laurent Lavoisier】

フランスの化学者。燃焼の理論を確立してフロギストン説を覆し、化学命名法を体系化し、質量保存則を発見するなど、近代化学の基礎を据えた。フランス革命の際、徴税請負人の前歴を問われて処刑。(1743〜1794)

ラヴクラフト【Howard Phillips Lovecraft】

アメリカのSF・恐怖小説の作家。小説「ダンウィッチの怪」「未知なるカダスを夢に求めて」など。(1890〜1937)

ラウシェンバーグ【Robert Rauschenberg】

アメリカの美術家。絵画とオブジェを総合させた「コンバイン‐ペインティング」や、写真を基にしたシルク‐スクリーン主体の作品を制作。(1925〜)

ラウジネス【lousiness】

絹糸に繭糸の分裂細繊維や異物が塊状・毛羽状に付着すること。絹製品の品位を低下させる。

ラウス【Francis Peyton Rous】

アメリカの病理学者。ニワトリの肉腫がウイルスによることを確認。発癌誘発剤による発癌機構解明を研究。ノーベル賞。(1879〜1970)

らうす‐だけ【羅臼岳】

北海道北東端、知床半島中央部にある火山。標高1660メートル。千島火山帯に属する。

羅臼岳

提供:オフィス史朗

ラウタル【Lautal ドイツ】

アルミニウムに5パーセント程度の銅、2パーセント程度のケイ素、0.2パーセント程度のマンガンを加えた鋳造用アルミニウム合金の一種。シリンダー‐ヘッドやクランク‐ケースなど車のエンジン部品に使われる。

ラウド‐スピーカー【loudspeaker】

スピーカー。拡声器。

ラウヒェン【Rauchen ドイツ】

(「煙を出すこと」の意)

①風に吹かれて山稜から風下へ雪煙が立つこと。

②タバコを吸うこと。

ラウファー【Berthold Laufer】

アメリカの東洋学者・人類学者。ドイツ生れ。しばしば中国・チベットなどを調査し、多くの民俗学的・人類学的資料を蒐集。著「中国イラン文化交流」など。(1874〜1934)

ラウリン‐さん【ラウリン酸】

(lauric acid)飽和脂肪酸の一つ。分子式CH3(CH2)10COOH 無色の結晶。やし油・月桂樹油などの植物油にグリセリン‐エステルとして含まれる。ラウリンはラテン語のlaurus(月桂樹)に由来。ドデカン酸。

ラヴローフ【Petr L. Lavrov】

ロシアの革命家・思想家。流刑地で「歴史書簡」を著し、ナロードニキ運動の青年たちに強い影響を与えた。パリで「前進」紙を刊行、ラヴローフ派をひらく。また「人民の意志党通信」を編集。(1823〜1900)

ラウンジ【lounge】

①ホテルなどの休憩室・談話室。

②空港などの待合室。

ラウンド【round】

①丸いさま。円形の。「―‐カラー」

②一周。一巡。

③運動競技で、勝負を構成する単位。

㋐ボクシング試合の各回(1回3分間)。

㋑ゴルフの1コース(18ホール)。

㋒サッカー・ラグビーなどの大会で、予選・決勝などの各段階。

④一連の会議。特に、関税などについての一括交渉。

⇒ラウンド‐テーブル【round table】

⇒ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】

⇒ラウンド‐ナンバー【round number】

⇒ラウンド‐ネックライン【round neckline】

ラウンド‐テーブル【round table】

円卓。

⇒ラウンド【round】

ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】‥ハフ‥

裁判官と当事者・弁護士が同一のテーブルに着席して弁論や争点証拠整理を行う法廷。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ナンバー【round number】

四捨五入や切り捨て・切り上げによって端数を処理した、きりの良い数。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ネックライン【round neckline】

首のつけ根に添った丸い自然な衿えりぐり。また、その形。丸首。→ネックライン(図)

⇒ラウンド【round】

らえつ【羅越】‥ヱツ

唐代の史書に見える南海の国名。今のシンガポール付近に当たるといわれる。平城天皇の皇子高岳たかおか親王(真如)が中国を経てインドに赴く途中、865年頃ここで没した。

ラオ【Lao・羅宇】

①タイ北部・東北部からラオスにかけて分布する民族。

②(→)ラオスに同じ。

③(2から渡来した黒斑竹を用いたからいう)キセルの火皿と吸口とを接続する竹管。ラウ。「―竹」

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ

(→)羅宇屋ラオやに同じ。

ラオ‐ご【ラオ語】

(Lao)ラオスを中心に話される言語。カダイ語族中のタイ語派南西語群に属する。

ラオコーン【Laokoōn】

①ギリシア神話で、トロイアのアポロン神殿の神官。トロイの木馬の計を見抜いたが、アテナの放った2匹の大蛇に二人の息子と共に絞殺されたという。

②(Laokoon)レッシングの芸術論集。1766年刊。副題「絵画と詩の限界について」。

ラオス【Laos・老檛】

(ス(s)はフランス植民地になって以後に付加された文字か)インドシナ半島中央部、メコン川中流域を占める人民民主共和国。1353年にランサン王朝が興起。1893年以来フランスの保護領。1945年独立。主要民族はラオ人で仏教徒。山岳・高原地帯には多くの少数民族が住む。言語はラオ語。面積23万6000平方キロメートル。人口583万6千(2004)。首都ヴィエンチャン。ラオ。→東南アジア(図)

ヴィエンチャン

撮影:田沼武能

ラウタル【Lautal ドイツ】

アルミニウムに5パーセント程度の銅、2パーセント程度のケイ素、0.2パーセント程度のマンガンを加えた鋳造用アルミニウム合金の一種。シリンダー‐ヘッドやクランク‐ケースなど車のエンジン部品に使われる。

ラウド‐スピーカー【loudspeaker】

スピーカー。拡声器。

ラウヒェン【Rauchen ドイツ】

(「煙を出すこと」の意)

①風に吹かれて山稜から風下へ雪煙が立つこと。

②タバコを吸うこと。

ラウファー【Berthold Laufer】

アメリカの東洋学者・人類学者。ドイツ生れ。しばしば中国・チベットなどを調査し、多くの民俗学的・人類学的資料を蒐集。著「中国イラン文化交流」など。(1874〜1934)

ラウリン‐さん【ラウリン酸】

(lauric acid)飽和脂肪酸の一つ。分子式CH3(CH2)10COOH 無色の結晶。やし油・月桂樹油などの植物油にグリセリン‐エステルとして含まれる。ラウリンはラテン語のlaurus(月桂樹)に由来。ドデカン酸。

ラヴローフ【Petr L. Lavrov】

ロシアの革命家・思想家。流刑地で「歴史書簡」を著し、ナロードニキ運動の青年たちに強い影響を与えた。パリで「前進」紙を刊行、ラヴローフ派をひらく。また「人民の意志党通信」を編集。(1823〜1900)

ラウンジ【lounge】

①ホテルなどの休憩室・談話室。

②空港などの待合室。

ラウンド【round】

①丸いさま。円形の。「―‐カラー」

②一周。一巡。

③運動競技で、勝負を構成する単位。

㋐ボクシング試合の各回(1回3分間)。

㋑ゴルフの1コース(18ホール)。

㋒サッカー・ラグビーなどの大会で、予選・決勝などの各段階。

④一連の会議。特に、関税などについての一括交渉。

⇒ラウンド‐テーブル【round table】

⇒ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】

⇒ラウンド‐ナンバー【round number】

⇒ラウンド‐ネックライン【round neckline】

ラウンド‐テーブル【round table】

円卓。

⇒ラウンド【round】

ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】‥ハフ‥

裁判官と当事者・弁護士が同一のテーブルに着席して弁論や争点証拠整理を行う法廷。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ナンバー【round number】

四捨五入や切り捨て・切り上げによって端数を処理した、きりの良い数。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ネックライン【round neckline】

首のつけ根に添った丸い自然な衿えりぐり。また、その形。丸首。→ネックライン(図)

⇒ラウンド【round】

らえつ【羅越】‥ヱツ

唐代の史書に見える南海の国名。今のシンガポール付近に当たるといわれる。平城天皇の皇子高岳たかおか親王(真如)が中国を経てインドに赴く途中、865年頃ここで没した。

ラオ【Lao・羅宇】

①タイ北部・東北部からラオスにかけて分布する民族。

②(→)ラオスに同じ。

③(2から渡来した黒斑竹を用いたからいう)キセルの火皿と吸口とを接続する竹管。ラウ。「―竹」

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ

(→)羅宇屋ラオやに同じ。

ラオ‐ご【ラオ語】

(Lao)ラオスを中心に話される言語。カダイ語族中のタイ語派南西語群に属する。

ラオコーン【Laokoōn】

①ギリシア神話で、トロイアのアポロン神殿の神官。トロイの木馬の計を見抜いたが、アテナの放った2匹の大蛇に二人の息子と共に絞殺されたという。

②(Laokoon)レッシングの芸術論集。1766年刊。副題「絵画と詩の限界について」。

ラオス【Laos・老檛】

(ス(s)はフランス植民地になって以後に付加された文字か)インドシナ半島中央部、メコン川中流域を占める人民民主共和国。1353年にランサン王朝が興起。1893年以来フランスの保護領。1945年独立。主要民族はラオ人で仏教徒。山岳・高原地帯には多くの少数民族が住む。言語はラオ語。面積23万6000平方キロメートル。人口583万6千(2004)。首都ヴィエンチャン。ラオ。→東南アジア(図)

ヴィエンチャン

撮影:田沼武能

ラオ‐だけ【羅宇竹】

羅宇に使用する竹。

ラオチュウ【老酒】

(中国語)中国産の醸造酒の総称。古いものほど貴ばれるからこの名がある。特に紹興酒を指すこともある。

ラオ‐ポンユー【老朋友】

(中国語)旧友。昔なじみ。

ラオ‐や【羅宇屋】

ラオのすげ替えを職業とする人。羅宇替ラオかえ。

ら‐おり【羅織】

薄く織った絹布。

ら‐おん【囉音】

〔医〕ラッセル音の訳語。

ら‐か【裸花】‥クワ

〔生〕(→)無花被花むかひかに同じ。

らか

〔接尾〕

状態を表す体言をつくる語。…であるさま。「たか―」「なだ―」など。→やか

ラガー【rugger】

ラグビーの俗称。「―‐マン」

ラガー‐ビール【lager beer】

貯蔵タンクで熟成させたビール。日本では、多く、醸造後に加熱殺菌して貯蔵に適するようにしたものを指す。貯蔵ビール。→生ビール

ら‐かい【螺階】

(→)螺旋階段らせんかいだんに同じ。

ら‐がい【羅蓋】

薄絹で張ったきぬがさ。竹取物語「―さしたり」

ラカトシュ【Imre Lakatos】

ハンガリー生れの科学哲学者。後に渡英。ポパーの反証主義とクーンのパラダイム論を総合した「科学的リサーチ‐プログラムの方法論」で知られる。著「数学的発見の論理」「方法の擁護」。(1922〜1974)

らか‐るい【蓏果類】‥クワ‥

食用とするウリ類の総称。カボチャ・キュウリ・マクワウリ・スイカ・トウガの類。

らかん【羅漢】

〔仏〕阿羅漢あらかんの略。

⇒らかん‐か【羅漢果】

⇒らかん‐こう【羅漢講】

⇒らかん‐しょう【羅漢松】

⇒らかん‐だい【羅漢台】

⇒らかん‐はく【羅漢柏】

⇒らかん‐まき【羅漢槙】

ラカン【Jacques Lacan】

フランスの精神分析家。パリ‐フロイト派の総帥。鏡像段階、無意識の言語的構造、想像界・象徴界・現実界など独創的な理論を構想して、哲学・人類学・文学の分野にも影響を与えた。著「エクリ」など。(1901〜1981)

ら‐がん【裸眼】

眼鏡を使わないで物を見る時の目。多く、視力をいう時に用いる語。「―視」

らかん‐か【羅漢果】‥クワ

中国に産するウリ科植物の一種の果実。甘味料・生薬として用いる。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ

禅寺などで十六羅漢または五百羅漢を供養する法会。羅漢会え。羅漢供く。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐じ【羅漢寺】

大分県中津市本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。1338年(暦応1)円龕昭覚( 〜1384)が智剛寺と号して創建。59年(延文4)逆流建順と共に五百羅漢などの石像を安置し、羅漢寺と号した。

らかん‐しょう【羅漢松】

〔植〕イヌマキの漢名。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐だい【羅漢台】

江戸時代の歌舞伎劇場で、舞台下手奥に設けられた最下等の観客席。ここにすわった客を土間から眺めると羅漢が並んでいるように見えたことからの名。

⇒らかん【羅漢】

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥

元末・明初の小説家・戯曲作者。名は本、号は湖海散人。山西太原の人。著に「三国志演義」、雑劇「竜虎風雲会」などがある。生没年未詳。

らかん‐はく【羅漢柏】

(→)アスナロの異称。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐まき【羅漢槙】

イヌマキの変種。イヌマキより枝多く、葉は密生する。高さは5メートル内外。衣を着た羅漢のように見える。種子は広楕円形・青緑色で生食できる。生垣とし、材は器具材。

らかんまき

ラオ‐だけ【羅宇竹】

羅宇に使用する竹。

ラオチュウ【老酒】

(中国語)中国産の醸造酒の総称。古いものほど貴ばれるからこの名がある。特に紹興酒を指すこともある。

ラオ‐ポンユー【老朋友】

(中国語)旧友。昔なじみ。

ラオ‐や【羅宇屋】

ラオのすげ替えを職業とする人。羅宇替ラオかえ。

ら‐おり【羅織】

薄く織った絹布。

ら‐おん【囉音】

〔医〕ラッセル音の訳語。

ら‐か【裸花】‥クワ

〔生〕(→)無花被花むかひかに同じ。

らか

〔接尾〕

状態を表す体言をつくる語。…であるさま。「たか―」「なだ―」など。→やか

ラガー【rugger】

ラグビーの俗称。「―‐マン」

ラガー‐ビール【lager beer】

貯蔵タンクで熟成させたビール。日本では、多く、醸造後に加熱殺菌して貯蔵に適するようにしたものを指す。貯蔵ビール。→生ビール

ら‐かい【螺階】

(→)螺旋階段らせんかいだんに同じ。

ら‐がい【羅蓋】

薄絹で張ったきぬがさ。竹取物語「―さしたり」

ラカトシュ【Imre Lakatos】

ハンガリー生れの科学哲学者。後に渡英。ポパーの反証主義とクーンのパラダイム論を総合した「科学的リサーチ‐プログラムの方法論」で知られる。著「数学的発見の論理」「方法の擁護」。(1922〜1974)

らか‐るい【蓏果類】‥クワ‥

食用とするウリ類の総称。カボチャ・キュウリ・マクワウリ・スイカ・トウガの類。

らかん【羅漢】

〔仏〕阿羅漢あらかんの略。

⇒らかん‐か【羅漢果】

⇒らかん‐こう【羅漢講】

⇒らかん‐しょう【羅漢松】

⇒らかん‐だい【羅漢台】

⇒らかん‐はく【羅漢柏】

⇒らかん‐まき【羅漢槙】

ラカン【Jacques Lacan】

フランスの精神分析家。パリ‐フロイト派の総帥。鏡像段階、無意識の言語的構造、想像界・象徴界・現実界など独創的な理論を構想して、哲学・人類学・文学の分野にも影響を与えた。著「エクリ」など。(1901〜1981)

ら‐がん【裸眼】

眼鏡を使わないで物を見る時の目。多く、視力をいう時に用いる語。「―視」

らかん‐か【羅漢果】‥クワ

中国に産するウリ科植物の一種の果実。甘味料・生薬として用いる。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ

禅寺などで十六羅漢または五百羅漢を供養する法会。羅漢会え。羅漢供く。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐じ【羅漢寺】

大分県中津市本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。1338年(暦応1)円龕昭覚( 〜1384)が智剛寺と号して創建。59年(延文4)逆流建順と共に五百羅漢などの石像を安置し、羅漢寺と号した。

らかん‐しょう【羅漢松】

〔植〕イヌマキの漢名。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐だい【羅漢台】

江戸時代の歌舞伎劇場で、舞台下手奥に設けられた最下等の観客席。ここにすわった客を土間から眺めると羅漢が並んでいるように見えたことからの名。

⇒らかん【羅漢】

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥

元末・明初の小説家・戯曲作者。名は本、号は湖海散人。山西太原の人。著に「三国志演義」、雑劇「竜虎風雲会」などがある。生没年未詳。

らかん‐はく【羅漢柏】

(→)アスナロの異称。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐まき【羅漢槙】

イヌマキの変種。イヌマキより枝多く、葉は密生する。高さは5メートル内外。衣を着た羅漢のように見える。種子は広楕円形・青緑色で生食できる。生垣とし、材は器具材。

らかんまき

⇒らかん【羅漢】

ら‐き【羅綺】

羅うすものと綺あやぎぬ。美しい衣服。綺羅。太平記20「―にだも堪へざる貌かたちは、春の風一片の花を吹き残すかと疑はる」

ら‐き【邏騎】

見回りの騎兵。

ら‐ぎょう【ら行・ラ行】‥ギヤウ

五十音図の第9行。ラ・リ・ル・レ・ロ。

⇒らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】

ら‐ぎょう【裸形】‥ギヤウ

はだかの姿。

らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】‥ギヤウ‥クワツ‥

文語動詞の活用の一つ。語尾が「ら・り・り・る・れ・れ」と活用するもの。「あり」「を(居)り」「はべり」の類。略称、ラ変。

⇒ら‐ぎょう【ら行・ラ行】

ら‐きんじゅん【羅欽順】

明の儒者・政治家。字は允升。号は整庵。江西泰和の人。朱子学的な格物を主張して同時代の王陽明と論争。一方、理気一元論を主張して朱子学の二元論的見解を批判・克服しようとした最初の思想家。著「困知記」「整庵存稿」など。(1465〜1547)

らく【洛】

①中国の川の名。

②(洛陽が後漢以後、数国の都だったことから)都。特に京都をいう。

らく【楽】

①心身が安らかでたのしいこと。日葡辞書「ラクニフケル」。「気が―になる」「―をする」

②好むこと。愛すること。徒然草「―といふはこのみ愛する事なり」

③たやすいこと。やさしいこと。「―にやれる」

④楽焼らくやきの略。「―の茶碗」

⑤千秋楽せんしゅうらくの略。「楽日らくび」

→がく(楽)

⇒楽あれば苦あり

⇒楽は苦の種、苦は楽の種

らく【酪】

①牛・山羊などの乳汁を精煉した飲料。また、それから製するチーズなど。

②果汁から作った飲料。杏子あんず酒の類。

らく

〔接尾〕

二段活用・サ変・ラ変のように連体形語尾が「…る」となる語のク語法に見られる語形。「…すること」の意を表す。語尾「る」が「あく」と結合し「老ゆらく」「恋ふらく」「告ぐらく」のようになったもの。「あく」が考えられる以前は、終止形に「らく」が付くと考えられた。後世、四段活用に付いた「望むらく」のような語も使われた。万葉集6「吾あのみして清き川原を見―し惜しも」。万葉集15「旅に久しくあらめやと妹に言ひしを年の経ぬ―」。古今和歌集賀「老い―の来むといふなる」→ク語法

ラグ【rug】

イギリス原産の厚地の紡毛織物。敷物や膝掛けに用いる。ラッグ。

らく‐あそび【楽遊び】

楽しみ遊ぶこと。気楽に遊ぶこと。〈日葡辞書〉

らくあみ【楽阿弥】

(俗世を離れて法体ほったいとなり)安楽に暮らす人。好色一代男3「今こそ―と…たのしみを極め」

⇒らかん【羅漢】

ら‐き【羅綺】

羅うすものと綺あやぎぬ。美しい衣服。綺羅。太平記20「―にだも堪へざる貌かたちは、春の風一片の花を吹き残すかと疑はる」

ら‐き【邏騎】

見回りの騎兵。

ら‐ぎょう【ら行・ラ行】‥ギヤウ

五十音図の第9行。ラ・リ・ル・レ・ロ。

⇒らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】

ら‐ぎょう【裸形】‥ギヤウ

はだかの姿。

らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】‥ギヤウ‥クワツ‥

文語動詞の活用の一つ。語尾が「ら・り・り・る・れ・れ」と活用するもの。「あり」「を(居)り」「はべり」の類。略称、ラ変。

⇒ら‐ぎょう【ら行・ラ行】

ら‐きんじゅん【羅欽順】

明の儒者・政治家。字は允升。号は整庵。江西泰和の人。朱子学的な格物を主張して同時代の王陽明と論争。一方、理気一元論を主張して朱子学の二元論的見解を批判・克服しようとした最初の思想家。著「困知記」「整庵存稿」など。(1465〜1547)

らく【洛】

①中国の川の名。

②(洛陽が後漢以後、数国の都だったことから)都。特に京都をいう。

らく【楽】

①心身が安らかでたのしいこと。日葡辞書「ラクニフケル」。「気が―になる」「―をする」

②好むこと。愛すること。徒然草「―といふはこのみ愛する事なり」

③たやすいこと。やさしいこと。「―にやれる」

④楽焼らくやきの略。「―の茶碗」

⑤千秋楽せんしゅうらくの略。「楽日らくび」

→がく(楽)

⇒楽あれば苦あり

⇒楽は苦の種、苦は楽の種

らく【酪】

①牛・山羊などの乳汁を精煉した飲料。また、それから製するチーズなど。

②果汁から作った飲料。杏子あんず酒の類。

らく

〔接尾〕

二段活用・サ変・ラ変のように連体形語尾が「…る」となる語のク語法に見られる語形。「…すること」の意を表す。語尾「る」が「あく」と結合し「老ゆらく」「恋ふらく」「告ぐらく」のようになったもの。「あく」が考えられる以前は、終止形に「らく」が付くと考えられた。後世、四段活用に付いた「望むらく」のような語も使われた。万葉集6「吾あのみして清き川原を見―し惜しも」。万葉集15「旅に久しくあらめやと妹に言ひしを年の経ぬ―」。古今和歌集賀「老い―の来むといふなる」→ク語法

ラグ【rug】

イギリス原産の厚地の紡毛織物。敷物や膝掛けに用いる。ラッグ。

らく‐あそび【楽遊び】

楽しみ遊ぶこと。気楽に遊ぶこと。〈日葡辞書〉

らくあみ【楽阿弥】

(俗世を離れて法体ほったいとなり)安楽に暮らす人。好色一代男3「今こそ―と…たのしみを極め」

ライヒ【Wilhelm Reich】

オーストリア生れの精神分析家。1939年アメリカに亡命。フロイトの精神分析とマルクス主義的な社会批判とを統合し、性を肯定する独自の理論を展開。後にオルゴン(生命エネルギー)を研究。著「性格分析」「性の革命」「ファシズムの大衆心理」など。(1897〜1957)

ライヒー【雷魚・

ライヒ【Wilhelm Reich】

オーストリア生れの精神分析家。1939年アメリカに亡命。フロイトの精神分析とマルクス主義的な社会批判とを統合し、性を肯定する独自の理論を展開。後にオルゴン(生命エネルギー)を研究。著「性格分析」「性の革命」「ファシズムの大衆心理」など。(1897〜1957)

ライヒー【雷魚・ 魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

らい‐びょう【癩病】‥ビヤウ

(→)ハンセン病に同じ。源平盛衰記44「身に―を受けて」

らい‐ひん【来賓】

式典や会合に招待されて来た客。来客を丁寧にいう語。日葡辞書「ライヒン。キタルキャクジン」。「―の祝辞」

らい‐ふ【来付・来附】

来て服従すること。来服。来属。

らい‐ふ【雷斧】

石器時代遺物の石斧せきふなどを、落雷などの際に天空より降りたと考えたもの。東西を問わず広くあった考え。霹靂碪へきれきちん。雷の鉞まさかり。天狗の鉞。雷斧石。

ライフ【life】

①命。生命。

②生活。暮し。

③生涯。人生。一生。「―‐プラン」

④「救命用の」の意。「―‐ブイ」

⇒ライフ‐サイエンス【life science】

⇒ライフ‐サイクル【life cycle】

⇒ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

⇒ライフ‐ジャケット【life jacket】

⇒ライフ‐スタイル【lifestyle】

⇒ライフ‐ステージ【life stage】

⇒ライフ‐セーバー【lifesaver】

⇒ライフ‐セービング【lifesaving】

⇒ライフ‐ヒストリー【life history】

⇒ライフ‐プラン【life plan】

⇒ライフ‐ボート【lifeboat】

⇒ライフ‐ライン【lifeline】

⇒ライフ‐ワーク【lifework】

ライフ【Life】

写真を主としたアメリカの雑誌。1936年週刊誌として創刊。78年月刊誌。2004年無料の週刊誌となり、07年休刊。

ライブ【live】

①生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。「―‐コンサート」

②残響が多いこと。↔デッド。

⇒ライブ‐ハウス

⇒ライブ‐ビュー【live view】

⇒ライブ‐レコード【live record】

らい‐ふく【礼服】

即位・朝賀などの大儀に着用した服装。隋・唐の制を参考に制定。礼冠らいかん・衣・褶うわみ・単ひとえ・白袴うえのはかま・大口・綬・玉佩・笏・襪しとうず・烏皮くりかわの舃せきのくつを用いる。五位以上の所用で、衣は当色とうじきによって区別があった。内親王・女王・内命婦は宝髻ほうけい・衣・紕帯そえのおび・褶ひらみ・裙も・襪・舃を用いる。

らい‐ふく【来服】

来て服従すること。来付。来属。

らい‐ふく【来復】

一度去ったものが、またもとにかえること。「一陽―」

ライフ‐サイエンス【life science】

生物学・医学・物理学・化学・工学などの諸分野にわたって生命現象を研究する科学の総称。→生命科学。

⇒ライフ【life】

ライフ‐サイクル【life cycle】

①誕生から死までの、人の一生の過程。「―を考えた貯蓄」

②商品が市場に出てから陳腐化して販売中止になるまでの周期。

③〔生〕(→)生活環に同じ。

⇒ライフ【life】

ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

製品・構造物の環境影響評価の一つ。原料調達から加工・製造・建設、運用、解体・廃棄に至る全過程で生ずる環境への負荷を分析して行う。LCA

⇒ライフ【life】

ライフ‐ジャケット【life jacket】

(→)救命胴衣。

⇒ライフ【life】

ライフ‐スタイル【lifestyle】

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ステージ【life stage】

人の一生を幼少年期・青年期・壮年期・老年期などに区切った、それぞれの段階。「―に応じた生活設計」

⇒ライフ【life】

ライフ‐セーバー【lifesaver】

水難事故の際、救助を行う人。人命救助員。水難救助員。

⇒ライフ【life】

ライフ‐セービング【lifesaving】

水難救助。また、それを基礎にして、水泳・競走・サーフボードの操作などを組み合わせた競技。

⇒ライフ【life】

ライプチヒ【Leipzig】

(ライプツィヒとも)ドイツ東部、ザクセン州の都市。1813年、ここでプロイセンをはじめとする同盟軍がナポレオン軍に大勝。書籍出版・楽器製造・国際見本市で有名。人口49万(1999)。

ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた。今日の記号論理学の萌芽も示す。近代的アカデミー(学士院)の普及に尽力。主著「形而上学叙説」「単子論」「弁神論」「人間悟性新論」。(1646〜1716)

⇒ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】

ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】‥ハフ

(Leibnizsche Methode ドイツ)生命侵害による逸失利益の算定など、期限到来前の無利息債権の現在価格を算出する一方式。債権の名義額をS、弁済期までの年数をn、法定利率をrとすれば、現在価格Xは、

X=S/(1+r)n

となる。→ホフマン式計算法

⇒ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ライブ‐ハウス

(和製語live house)ポピュラー音楽の生演奏を聞かせる店。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ヒストリー【life history】

個人の生涯または半生の詳細な記録。主に、本人の口述を調査者が再構成したものをいう。生活史。

⇒ライフ【life】

ライブ‐ビュー【live view】

カメラで、撮像素子からの画像がリアルタイムにモニターやEVFに表示される機能。

⇒ライブ【live】

ライフ‐プラン【life plan】

生涯にわたる生活の設計。人生設計。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ボート【lifeboat】

(→)救命艇。救助艇。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ライン【lifeline】

①命綱。救命索。

②都市生活に不可欠な水道・電気・ガスなどの供給システム。

⇒ライフ【life】

ライブラリー【library】

①図書館。図書室。

②叢書。

③映画・写真などを資料として収集・保管する施設。「フォト‐―」

④プログラム‐ライブラリーの略。コンピューターのオペレーティング‐システムや言語処理系において、多数のプログラマーが自由に使用できる形で用意されているプログラムの集まり。

ライフル【rifle】

①弾丸に回転を与えて弾道を安定させるため、銃身内部に施した螺旋らせん条溝。

②1を施した銃。ライフル銃。施条しじょう銃。

⇒ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル銃やピストルを用いて、定められた時間内に、規定の弾数で標的を撃ち、その的中点によって勝敗を争うスポーツ。

⇒ライフル【rifle】

ライブ‐レコード【live record】

生演奏の収録。また、そのレコード盤やCDなど。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ワーク【lifework】

一生をかけてする仕事や事業。畢生ひっせいの仕事。

⇒ライフ【life】

らい‐へい【来聘】

外国から外交使節が来朝して礼物を献ずること。「―使」

ライヘンバッハ【Hans Reichenbach】

アメリカの哲学者。ドイツ生れ。論理実証主義の一代表者。時間・空間論や量子力学の哲学で科学哲学の基礎を築き、確率論理学を樹立。(1891〜1953)

らい‐ほう【礼法】‥ホフ

作法さほう。れいほう。古今著聞集2「山伏の―正しうして」

らい‐ほう【来訪】‥ハウ

人が訪問して来ること。↔往訪

らい‐ほう【来報】

①来て知らせること。また、その知らせ。

②来るべき報い。将来の返報。

らい‐ぼん【擂盆】

すりばち。運歩色葉集「擂盆、ライボン、禅家曰摺粉鉢」。日葡辞書「ライボン。スリコバチ」

ライ‐まめ【ライ豆】

(lima bean)マメ科の一年生または多年生作物。熱帯アメリカ原産で、北アメリカで広く栽培。種子は大形白色で食用。ライマビーン。アオイマメ。

ライマン【Benjamin Smith Lyman】

アメリカの地質学者。1872年(明治5)北海道開拓使に招かれて来日。北海道の炭鉱や石油・硫黄資源を調査。(1835〜1920)

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ

幕末の志士・儒学者。名は醇。号は鴨厓。山陽の第3子。京都生れ。詩文をよくし、梅田雲浜うんぴんらと交わり、尊王攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ、江戸で刑死。(1825〜1859)

⇒らい【頼】

ライム【lime】

(līmū ヒンディー)ミカン科の常緑低木。インド原産。果実は直径約3センチメートルの球形で、熟すと黄色だが緑のうちに生食・ジュースに用いる。芳香が高い。クエン酸製造の原料。熱帯・亜熱帯で栽培。

ライム(花)

撮影:関戸 勇

魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

らい‐びょう【癩病】‥ビヤウ

(→)ハンセン病に同じ。源平盛衰記44「身に―を受けて」

らい‐ひん【来賓】

式典や会合に招待されて来た客。来客を丁寧にいう語。日葡辞書「ライヒン。キタルキャクジン」。「―の祝辞」

らい‐ふ【来付・来附】

来て服従すること。来服。来属。

らい‐ふ【雷斧】

石器時代遺物の石斧せきふなどを、落雷などの際に天空より降りたと考えたもの。東西を問わず広くあった考え。霹靂碪へきれきちん。雷の鉞まさかり。天狗の鉞。雷斧石。

ライフ【life】

①命。生命。

②生活。暮し。

③生涯。人生。一生。「―‐プラン」

④「救命用の」の意。「―‐ブイ」

⇒ライフ‐サイエンス【life science】

⇒ライフ‐サイクル【life cycle】

⇒ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

⇒ライフ‐ジャケット【life jacket】

⇒ライフ‐スタイル【lifestyle】

⇒ライフ‐ステージ【life stage】

⇒ライフ‐セーバー【lifesaver】

⇒ライフ‐セービング【lifesaving】

⇒ライフ‐ヒストリー【life history】

⇒ライフ‐プラン【life plan】

⇒ライフ‐ボート【lifeboat】

⇒ライフ‐ライン【lifeline】

⇒ライフ‐ワーク【lifework】

ライフ【Life】

写真を主としたアメリカの雑誌。1936年週刊誌として創刊。78年月刊誌。2004年無料の週刊誌となり、07年休刊。

ライブ【live】

①生放送。劇場・コンサートなどでの生演奏。また、音楽をその場で録音したもの。「―‐コンサート」

②残響が多いこと。↔デッド。

⇒ライブ‐ハウス

⇒ライブ‐ビュー【live view】

⇒ライブ‐レコード【live record】

らい‐ふく【礼服】

即位・朝賀などの大儀に着用した服装。隋・唐の制を参考に制定。礼冠らいかん・衣・褶うわみ・単ひとえ・白袴うえのはかま・大口・綬・玉佩・笏・襪しとうず・烏皮くりかわの舃せきのくつを用いる。五位以上の所用で、衣は当色とうじきによって区別があった。内親王・女王・内命婦は宝髻ほうけい・衣・紕帯そえのおび・褶ひらみ・裙も・襪・舃を用いる。

らい‐ふく【来服】

来て服従すること。来付。来属。

らい‐ふく【来復】

一度去ったものが、またもとにかえること。「一陽―」

ライフ‐サイエンス【life science】

生物学・医学・物理学・化学・工学などの諸分野にわたって生命現象を研究する科学の総称。→生命科学。

⇒ライフ【life】

ライフ‐サイクル【life cycle】

①誕生から死までの、人の一生の過程。「―を考えた貯蓄」

②商品が市場に出てから陳腐化して販売中止になるまでの周期。

③〔生〕(→)生活環に同じ。

⇒ライフ【life】

ライフサイクル‐アセスメント【life cycle assessment】

製品・構造物の環境影響評価の一つ。原料調達から加工・製造・建設、運用、解体・廃棄に至る全過程で生ずる環境への負荷を分析して行う。LCA

⇒ライフ【life】

ライフ‐ジャケット【life jacket】

(→)救命胴衣。

⇒ライフ【life】

ライフ‐スタイル【lifestyle】

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ステージ【life stage】

人の一生を幼少年期・青年期・壮年期・老年期などに区切った、それぞれの段階。「―に応じた生活設計」

⇒ライフ【life】

ライフ‐セーバー【lifesaver】

水難事故の際、救助を行う人。人命救助員。水難救助員。

⇒ライフ【life】

ライフ‐セービング【lifesaving】

水難救助。また、それを基礎にして、水泳・競走・サーフボードの操作などを組み合わせた競技。

⇒ライフ【life】

ライプチヒ【Leipzig】

(ライプツィヒとも)ドイツ東部、ザクセン州の都市。1813年、ここでプロイセンをはじめとする同盟軍がナポレオン軍に大勝。書籍出版・楽器製造・国際見本市で有名。人口49万(1999)。

ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた。今日の記号論理学の萌芽も示す。近代的アカデミー(学士院)の普及に尽力。主著「形而上学叙説」「単子論」「弁神論」「人間悟性新論」。(1646〜1716)

⇒ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】

ライプニッツしき‐けいさんほう【ライプニッツ式計算法】‥ハフ

(Leibnizsche Methode ドイツ)生命侵害による逸失利益の算定など、期限到来前の無利息債権の現在価格を算出する一方式。債権の名義額をS、弁済期までの年数をn、法定利率をrとすれば、現在価格Xは、

X=S/(1+r)n

となる。→ホフマン式計算法

⇒ライプニッツ【Gottfried Wilhelm Leibniz】

ライブ‐ハウス

(和製語live house)ポピュラー音楽の生演奏を聞かせる店。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ヒストリー【life history】

個人の生涯または半生の詳細な記録。主に、本人の口述を調査者が再構成したものをいう。生活史。

⇒ライフ【life】

ライブ‐ビュー【live view】

カメラで、撮像素子からの画像がリアルタイムにモニターやEVFに表示される機能。

⇒ライブ【live】

ライフ‐プラン【life plan】

生涯にわたる生活の設計。人生設計。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ボート【lifeboat】

(→)救命艇。救助艇。

⇒ライフ【life】

ライフ‐ライン【lifeline】

①命綱。救命索。

②都市生活に不可欠な水道・電気・ガスなどの供給システム。

⇒ライフ【life】

ライブラリー【library】

①図書館。図書室。

②叢書。

③映画・写真などを資料として収集・保管する施設。「フォト‐―」

④プログラム‐ライブラリーの略。コンピューターのオペレーティング‐システムや言語処理系において、多数のプログラマーが自由に使用できる形で用意されているプログラムの集まり。

ライフル【rifle】

①弾丸に回転を与えて弾道を安定させるため、銃身内部に施した螺旋らせん条溝。

②1を施した銃。ライフル銃。施条しじょう銃。

⇒ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル‐しゃげき【ライフル射撃】

ライフル銃やピストルを用いて、定められた時間内に、規定の弾数で標的を撃ち、その的中点によって勝敗を争うスポーツ。

⇒ライフル【rifle】

ライブ‐レコード【live record】

生演奏の収録。また、そのレコード盤やCDなど。

⇒ライブ【live】

ライフ‐ワーク【lifework】

一生をかけてする仕事や事業。畢生ひっせいの仕事。

⇒ライフ【life】

らい‐へい【来聘】

外国から外交使節が来朝して礼物を献ずること。「―使」

ライヘンバッハ【Hans Reichenbach】

アメリカの哲学者。ドイツ生れ。論理実証主義の一代表者。時間・空間論や量子力学の哲学で科学哲学の基礎を築き、確率論理学を樹立。(1891〜1953)

らい‐ほう【礼法】‥ホフ

作法さほう。れいほう。古今著聞集2「山伏の―正しうして」

らい‐ほう【来訪】‥ハウ

人が訪問して来ること。↔往訪

らい‐ほう【来報】

①来て知らせること。また、その知らせ。

②来るべき報い。将来の返報。

らい‐ぼん【擂盆】

すりばち。運歩色葉集「擂盆、ライボン、禅家曰摺粉鉢」。日葡辞書「ライボン。スリコバチ」

ライ‐まめ【ライ豆】

(lima bean)マメ科の一年生または多年生作物。熱帯アメリカ原産で、北アメリカで広く栽培。種子は大形白色で食用。ライマビーン。アオイマメ。

ライマン【Benjamin Smith Lyman】

アメリカの地質学者。1872年(明治5)北海道開拓使に招かれて来日。北海道の炭鉱や石油・硫黄資源を調査。(1835〜1920)

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ

幕末の志士・儒学者。名は醇。号は鴨厓。山陽の第3子。京都生れ。詩文をよくし、梅田雲浜うんぴんらと交わり、尊王攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ、江戸で刑死。(1825〜1859)

⇒らい【頼】

ライム【lime】

(līmū ヒンディー)ミカン科の常緑低木。インド原産。果実は直径約3センチメートルの球形で、熟すと黄色だが緑のうちに生食・ジュースに用いる。芳香が高い。クエン酸製造の原料。熱帯・亜熱帯で栽培。

ライム(花)

撮影:関戸 勇

ライム

撮影:関戸 勇

ライム

撮影:関戸 勇

ライム【rhyme】

韻いん。脚韻。

ライ‐むぎ【ライ麦】

(rye)イネ科の一年生または二年生作物。祖先種からの栽培化は西アジアで起こったとされる。環境への耐性が強く、東ヨーロッパに広く栽培されるが漸減。日本には明治期に導入されたが、現在はほとんど栽培されない。穀実は黒パンの原料、また醸造原料。茎は強靱で、縄・帽子などの材料。クロムギ。

ライむぎ

ライム【rhyme】

韻いん。脚韻。

ライ‐むぎ【ライ麦】

(rye)イネ科の一年生または二年生作物。祖先種からの栽培化は西アジアで起こったとされる。環境への耐性が強く、東ヨーロッパに広く栽培されるが漸減。日本には明治期に導入されたが、現在はほとんど栽培されない。穀実は黒パンの原料、また醸造原料。茎は強靱で、縄・帽子などの材料。クロムギ。

ライむぎ

ライむぎばたけでつかまえて【ライ麦畑でつかまえて】‥ツカマヘテ

(The Catcher in the Rye)サリンジャーの代表作。若者らしい語り口で、思春期の困難と社会の偽善を描き、ベストセラーとなる。1951年刊。日本語訳も広く読まれた。

ライム‐びょう【ライム病】‥ビヤウ

(Lyme disease)ライム病ボレリアを保有する野ネズミや鳥から吸血したダニが媒介する疾病。ダニ刺咬部の紅斑が特徴的。病が進むと多様な症状を呈し、慢性化することがある。ライムは最初に報告されたアメリカ、コネチカット州の地方名。

ライムライト【limelight】

①石灰せっかいの棒などを酸水素ガスの炎で熱して白光を生じさせる装置。また、その白光。欧米の劇場で19世紀後半頃に舞台照明に使用。石灰光。

②転じて、名声。評判。

らい‐めい【来命】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来諭。

らい‐めい【雷名】

世間にとどろきわたる名声。他人の名声の尊敬語。

らい‐めい【雷鳴】

雷の鳴ること。また、その音。かみなり。〈[季]夏〉。「―がとどろく」

らい‐もの【来物】

山城の刀工来らい一派の製作にかかる刀。国吉に始まり、国行・国俊・国次などの作が有名。→来らい(姓氏)

らい‐もん【雷文】

方形の渦巻状文様。単独ではなく、数個連続するのが特色。中国で古代から愛好。

⇒らいもん‐あし【雷文脚】

らいもん‐あし【雷文脚】

膳や机の脚の形状の一つ。足先に雷文を施したもの。

⇒らい‐もん【雷文】

らい‐ゆ【来諭】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来命。

らいゆ【頼瑜】

鎌倉時代の真言宗の僧。紀伊の人。1280年(弘安3)中性院ちゅうしょういん流を開く。また、大伝法院を復興して教学を振興。大伝法院・密厳院を根来ねごろに移して新義真言宗を確立。著「秘鈔問答」「大日経疏愚草」「大日経疏指心鈔」など。(1226〜1304)

らい‐ゆう【来由】‥イウ

(ライユとも)由来ゆらい。来歴。いわれ。

らい‐ゆう【来遊】‥イウ

来て遊ぶこと。遊びに来ること。

らい‐よう【来陽】‥ヤウ

(→)来春に同じ。

らい‐よけ【雷除け】

①かみなりを避けるまじない。また、その守り札。かみなりよけ。

②避雷針ひらいしんの別称。

らい‐ら【磊砢】

①石などが重なり合っているさま。

②人の性質・体格などが立派で、すぐれているさま。

らい‐らい【磊磊】

①石の重なり集まっているさま。

②物事にこだわらないさま。磊落らいらく。

⇒らいらい‐らくらく【磊磊落落】

らいらい‐せせ【来来世世】

来世のまたその次の来世。生きかわり死にかわりする長い未来。

らいらい‐らくらく【磊磊落落】

①石が積み重なったさま。

②「磊落」を強めていう語。落落磊磊。

⇒らい‐らい【磊磊】

らい‐らく【磊落】

気が大きく朗らかで小事にこだわらないさま。「豪放―」

ライラック【lilac】

〔植〕リラ(lilas)の英語名。

らい‐りん【来臨】

他人がある場所へ出席することの尊敬語。狂言、福の神「先づかう御―なされませ」。「ご―を賜り光栄です」

ライル【Gilbert Ryle】

イギリスの分析哲学者。オックスフォード大学教授。日常言語学派の指導者。心身二元論を批判し、行動主義的立場から心身問題の解決を図った。著「心の概念」「ジレンマ」。(1900〜1976)

らい‐れき【来歴】

①物事の経過して来た次第。由来。由緒。いわれ。「故事―」

②経歴。

③従来のしきたり。前例。

らい‐わ【来話】

来て話すこと。また、その話。来談。

らい‐わ【頼和】

(Lai He)台湾の作家・医師。本名、頼河。彰化生れ。抗日運動・新文学運動を指導。思想犯として獄中で得た病のため死亡。作「豊作」。(1894〜1943)

ライン【line】

①線。「スタート‐―」

②行ぎょう。列。罫けい。

③輪郭線。「ボディー‐―」

④航路。鉄道路線。「エア‐―」

⑤系列。系統。「会長の―が優勢だ」

⑥流れ作業による生産・組立て工程。

⑦ライン部門の略。

⑧境目。水準。「合格―」

⇒ライン‐アウト【line out】

⇒ライン‐アップ【lineup】

⇒ライン‐シャフト【line shaft】

⇒ライン‐ダンス

⇒ライン‐バッカー【linebacker】

⇒ライン‐ぶもん【ライン部門】

⇒ライン‐プリンター【line printer】

⇒ライン‐マン【lineman】

ライン【Rhein ドイツ】

ヨーロッパの大河。スイスのアルプスに源を発し、ドイツとフランスの国境を流れたあとドイツに入り、マイン川・モーゼル川を合わせてオランダに入り、北海に注ぐ。中流部ではライン峡谷を形成。西ヨーロッパで最も重要な内陸水路。長さ約1320キロメートル。

⇒ライン‐どうめい【ライン同盟】

⇒ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

⇒ライン‐ラント【Rheinland】

⇒ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

⇒ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン‐アウト【line out】

①ラグビーで、ボールまたはボールを持った選手がタッチラインに触れたか外に出たとき、相手チームがボールを投げ入れて試合を再開する方法。

②野球で、走者がタッチアウトを避けようとして塁間のラインから3フィート以上外に出ること。アウトになる。

⇒ライン【line】

ライン‐アップ【lineup】

①野球で、(→)打順に同じ。バッティング‐オーダー。ラインナップ。

②顔ぶれ。構成。陣容。

⇒ライン【line】

ライン‐シャフト【line shaft】

原動機から直接動力を受け、それをベルトを介して中間軸または機械に伝える主軸。伝動軸。線軸。

⇒ライン【line】

ラインズマン【linesman】

(→)線審に同じ。

ライン‐ダンス

(和製語line dance)レビューで、大勢の踊り子が一列になって踊るダンス。

⇒ライン【line】

ライン‐どうめい【ライン同盟】

(Rheinbund ドイツ)1806年ナポレオンが作らせたライン川周辺の西南ドイツ諸邦の同盟。これにより神聖ローマ帝国が崩壊した。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

(Die Wacht am Rhein)1854年C.ウィルヘルム(1815〜1873)作曲のドイツ愛国歌。第一次大戦時に愛唱。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐バッカー【linebacker】

アメリカン‐フットボールで、守備の第2列を形成する選手。守備の要かなめ。LB

⇒ライン【line】

ラインハルト【Max Reinhardt】

ドイツの演出家。初め性格俳優として有名。「真夏の夜の夢」「サロメ」「どん底」などで新演出法を創造。(1873〜1943)

ライン‐ぶもん【ライン部門】

部・課・係のような直系組織による指揮系統に従って、購買・製造・販売などの日常的業務を遂行している部門。↔スタッフ部門。

⇒ライン【line】

ライン‐プリンター【line printer】

プリンター3の一種。幅の広い帯状の紙に1行を一度に印刷するもの。

⇒ライン【line】

ライン‐マン【lineman】

アメリカン‐フットボールで、攻守の最前列を形成する選手。

⇒ライン【line】

ライン‐ラント【Rheinland】

ドイツ西部、ライン川の中流地方。古来、ドイツにおける経済上の先進地帯。現在、北半分はノルトライン‐ヴェストファーレン州、南半分はラインラント‐ファルツ州に属する。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

ドイツ西部の州。州都マインツ。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン川流域の四つのワイン生産地域(ラインガウ・ラインヘッセン・ラインプファルツ・ナーエ)で生産される白ワイン。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ラウ【羅宇】

ラオの訛。「―屋」

ラウエ‐はんてん【ラウエ斑点】

単結晶にX線を照射したとき、写真乾板上に現れる回折斑点群。ドイツの理論物理学者ラウエ(Max von Laue1879〜1960)が発見。

ラヴェル【Maurice Ravel】

フランスの作曲家。同時代の音楽の影響を受けつつ、精緻で独特の新古典的作風を示す。バレエ曲「ダフニスとクロエ」「ボレロ」、ピアノ曲「夜のガスパール」など。(1875〜1937)

ラヴェル

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ライむぎばたけでつかまえて【ライ麦畑でつかまえて】‥ツカマヘテ

(The Catcher in the Rye)サリンジャーの代表作。若者らしい語り口で、思春期の困難と社会の偽善を描き、ベストセラーとなる。1951年刊。日本語訳も広く読まれた。

ライム‐びょう【ライム病】‥ビヤウ

(Lyme disease)ライム病ボレリアを保有する野ネズミや鳥から吸血したダニが媒介する疾病。ダニ刺咬部の紅斑が特徴的。病が進むと多様な症状を呈し、慢性化することがある。ライムは最初に報告されたアメリカ、コネチカット州の地方名。

ライムライト【limelight】

①石灰せっかいの棒などを酸水素ガスの炎で熱して白光を生じさせる装置。また、その白光。欧米の劇場で19世紀後半頃に舞台照明に使用。石灰光。

②転じて、名声。評判。

らい‐めい【来命】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来諭。

らい‐めい【雷名】

世間にとどろきわたる名声。他人の名声の尊敬語。

らい‐めい【雷鳴】

雷の鳴ること。また、その音。かみなり。〈[季]夏〉。「―がとどろく」

らい‐もの【来物】

山城の刀工来らい一派の製作にかかる刀。国吉に始まり、国行・国俊・国次などの作が有名。→来らい(姓氏)

らい‐もん【雷文】

方形の渦巻状文様。単独ではなく、数個連続するのが特色。中国で古代から愛好。

⇒らいもん‐あし【雷文脚】

らいもん‐あし【雷文脚】

膳や机の脚の形状の一つ。足先に雷文を施したもの。

⇒らい‐もん【雷文】

らい‐ゆ【来諭】

他人から言ってよこした言葉の尊敬語。来命。

らいゆ【頼瑜】

鎌倉時代の真言宗の僧。紀伊の人。1280年(弘安3)中性院ちゅうしょういん流を開く。また、大伝法院を復興して教学を振興。大伝法院・密厳院を根来ねごろに移して新義真言宗を確立。著「秘鈔問答」「大日経疏愚草」「大日経疏指心鈔」など。(1226〜1304)

らい‐ゆう【来由】‥イウ

(ライユとも)由来ゆらい。来歴。いわれ。

らい‐ゆう【来遊】‥イウ

来て遊ぶこと。遊びに来ること。

らい‐よう【来陽】‥ヤウ

(→)来春に同じ。

らい‐よけ【雷除け】

①かみなりを避けるまじない。また、その守り札。かみなりよけ。

②避雷針ひらいしんの別称。

らい‐ら【磊砢】

①石などが重なり合っているさま。

②人の性質・体格などが立派で、すぐれているさま。

らい‐らい【磊磊】

①石の重なり集まっているさま。

②物事にこだわらないさま。磊落らいらく。

⇒らいらい‐らくらく【磊磊落落】

らいらい‐せせ【来来世世】

来世のまたその次の来世。生きかわり死にかわりする長い未来。

らいらい‐らくらく【磊磊落落】

①石が積み重なったさま。

②「磊落」を強めていう語。落落磊磊。

⇒らい‐らい【磊磊】

らい‐らく【磊落】

気が大きく朗らかで小事にこだわらないさま。「豪放―」

ライラック【lilac】

〔植〕リラ(lilas)の英語名。

らい‐りん【来臨】

他人がある場所へ出席することの尊敬語。狂言、福の神「先づかう御―なされませ」。「ご―を賜り光栄です」

ライル【Gilbert Ryle】

イギリスの分析哲学者。オックスフォード大学教授。日常言語学派の指導者。心身二元論を批判し、行動主義的立場から心身問題の解決を図った。著「心の概念」「ジレンマ」。(1900〜1976)

らい‐れき【来歴】

①物事の経過して来た次第。由来。由緒。いわれ。「故事―」

②経歴。

③従来のしきたり。前例。

らい‐わ【来話】

来て話すこと。また、その話。来談。

らい‐わ【頼和】

(Lai He)台湾の作家・医師。本名、頼河。彰化生れ。抗日運動・新文学運動を指導。思想犯として獄中で得た病のため死亡。作「豊作」。(1894〜1943)

ライン【line】

①線。「スタート‐―」

②行ぎょう。列。罫けい。

③輪郭線。「ボディー‐―」

④航路。鉄道路線。「エア‐―」

⑤系列。系統。「会長の―が優勢だ」

⑥流れ作業による生産・組立て工程。

⑦ライン部門の略。

⑧境目。水準。「合格―」

⇒ライン‐アウト【line out】

⇒ライン‐アップ【lineup】

⇒ライン‐シャフト【line shaft】

⇒ライン‐ダンス

⇒ライン‐バッカー【linebacker】

⇒ライン‐ぶもん【ライン部門】

⇒ライン‐プリンター【line printer】

⇒ライン‐マン【lineman】

ライン【Rhein ドイツ】

ヨーロッパの大河。スイスのアルプスに源を発し、ドイツとフランスの国境を流れたあとドイツに入り、マイン川・モーゼル川を合わせてオランダに入り、北海に注ぐ。中流部ではライン峡谷を形成。西ヨーロッパで最も重要な内陸水路。長さ約1320キロメートル。

⇒ライン‐どうめい【ライン同盟】

⇒ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

⇒ライン‐ラント【Rheinland】

⇒ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

⇒ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン‐アウト【line out】

①ラグビーで、ボールまたはボールを持った選手がタッチラインに触れたか外に出たとき、相手チームがボールを投げ入れて試合を再開する方法。

②野球で、走者がタッチアウトを避けようとして塁間のラインから3フィート以上外に出ること。アウトになる。

⇒ライン【line】

ライン‐アップ【lineup】

①野球で、(→)打順に同じ。バッティング‐オーダー。ラインナップ。

②顔ぶれ。構成。陣容。

⇒ライン【line】

ライン‐シャフト【line shaft】

原動機から直接動力を受け、それをベルトを介して中間軸または機械に伝える主軸。伝動軸。線軸。

⇒ライン【line】

ラインズマン【linesman】

(→)線審に同じ。

ライン‐ダンス

(和製語line dance)レビューで、大勢の踊り子が一列になって踊るダンス。

⇒ライン【line】

ライン‐どうめい【ライン同盟】

(Rheinbund ドイツ)1806年ナポレオンが作らせたライン川周辺の西南ドイツ諸邦の同盟。これにより神聖ローマ帝国が崩壊した。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐の‐まもり【ラインの守り】

(Die Wacht am Rhein)1854年C.ウィルヘルム(1815〜1873)作曲のドイツ愛国歌。第一次大戦時に愛唱。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐バッカー【linebacker】

アメリカン‐フットボールで、守備の第2列を形成する選手。守備の要かなめ。LB

⇒ライン【line】

ラインハルト【Max Reinhardt】

ドイツの演出家。初め性格俳優として有名。「真夏の夜の夢」「サロメ」「どん底」などで新演出法を創造。(1873〜1943)

ライン‐ぶもん【ライン部門】

部・課・係のような直系組織による指揮系統に従って、購買・製造・販売などの日常的業務を遂行している部門。↔スタッフ部門。

⇒ライン【line】

ライン‐プリンター【line printer】

プリンター3の一種。幅の広い帯状の紙に1行を一度に印刷するもの。

⇒ライン【line】

ライン‐マン【lineman】

アメリカン‐フットボールで、攻守の最前列を形成する選手。

⇒ライン【line】

ライン‐ラント【Rheinland】

ドイツ西部、ライン川の中流地方。古来、ドイツにおける経済上の先進地帯。現在、北半分はノルトライン‐ヴェストファーレン州、南半分はラインラント‐ファルツ州に属する。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ラント‐ファルツ【Rheinland-Pfalz】

ドイツ西部の州。州都マインツ。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ライン‐ワイン【Rhine wine】

ライン川流域の四つのワイン生産地域(ラインガウ・ラインヘッセン・ラインプファルツ・ナーエ)で生産される白ワイン。

⇒ライン【Rhein ドイツ】

ラウ【羅宇】

ラオの訛。「―屋」

ラウエ‐はんてん【ラウエ斑点】

単結晶にX線を照射したとき、写真乾板上に現れる回折斑点群。ドイツの理論物理学者ラウエ(Max von Laue1879〜1960)が発見。

ラヴェル【Maurice Ravel】

フランスの作曲家。同時代の音楽の影響を受けつつ、精緻で独特の新古典的作風を示す。バレエ曲「ダフニスとクロエ」「ボレロ」、ピアノ曲「夜のガスパール」など。(1875〜1937)

ラヴェル

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ボレロ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ラヴェンナ【Ravenna】

イタリア北東部、アドリア海岸に近い重化学工業都市。もと西ローマ帝国の首都。5〜6世紀の初期キリスト教建造物群は世界遺産。人口14万3千(2004)。

ラヴェンナ(1)

提供:ullstein bild/APL

→ボレロ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ラヴェンナ【Ravenna】

イタリア北東部、アドリア海岸に近い重化学工業都市。もと西ローマ帝国の首都。5〜6世紀の初期キリスト教建造物群は世界遺産。人口14万3千(2004)。

ラヴェンナ(1)

提供:ullstein bild/APL

ラヴェンナ(2)

提供:ullstein bild/APL

ラヴェンナ(2)

提供:ullstein bild/APL

ラヴォアジエ【Antoine Laurent Lavoisier】

フランスの化学者。燃焼の理論を確立してフロギストン説を覆し、化学命名法を体系化し、質量保存則を発見するなど、近代化学の基礎を据えた。フランス革命の際、徴税請負人の前歴を問われて処刑。(1743〜1794)

ラヴクラフト【Howard Phillips Lovecraft】

アメリカのSF・恐怖小説の作家。小説「ダンウィッチの怪」「未知なるカダスを夢に求めて」など。(1890〜1937)

ラウシェンバーグ【Robert Rauschenberg】

アメリカの美術家。絵画とオブジェを総合させた「コンバイン‐ペインティング」や、写真を基にしたシルク‐スクリーン主体の作品を制作。(1925〜)

ラウジネス【lousiness】

絹糸に繭糸の分裂細繊維や異物が塊状・毛羽状に付着すること。絹製品の品位を低下させる。

ラウス【Francis Peyton Rous】

アメリカの病理学者。ニワトリの肉腫がウイルスによることを確認。発癌誘発剤による発癌機構解明を研究。ノーベル賞。(1879〜1970)

らうす‐だけ【羅臼岳】

北海道北東端、知床半島中央部にある火山。標高1660メートル。千島火山帯に属する。

羅臼岳

提供:オフィス史朗

ラヴォアジエ【Antoine Laurent Lavoisier】

フランスの化学者。燃焼の理論を確立してフロギストン説を覆し、化学命名法を体系化し、質量保存則を発見するなど、近代化学の基礎を据えた。フランス革命の際、徴税請負人の前歴を問われて処刑。(1743〜1794)

ラヴクラフト【Howard Phillips Lovecraft】

アメリカのSF・恐怖小説の作家。小説「ダンウィッチの怪」「未知なるカダスを夢に求めて」など。(1890〜1937)

ラウシェンバーグ【Robert Rauschenberg】

アメリカの美術家。絵画とオブジェを総合させた「コンバイン‐ペインティング」や、写真を基にしたシルク‐スクリーン主体の作品を制作。(1925〜)

ラウジネス【lousiness】

絹糸に繭糸の分裂細繊維や異物が塊状・毛羽状に付着すること。絹製品の品位を低下させる。

ラウス【Francis Peyton Rous】

アメリカの病理学者。ニワトリの肉腫がウイルスによることを確認。発癌誘発剤による発癌機構解明を研究。ノーベル賞。(1879〜1970)

らうす‐だけ【羅臼岳】

北海道北東端、知床半島中央部にある火山。標高1660メートル。千島火山帯に属する。

羅臼岳

提供:オフィス史朗

ラウタル【Lautal ドイツ】

アルミニウムに5パーセント程度の銅、2パーセント程度のケイ素、0.2パーセント程度のマンガンを加えた鋳造用アルミニウム合金の一種。シリンダー‐ヘッドやクランク‐ケースなど車のエンジン部品に使われる。

ラウド‐スピーカー【loudspeaker】

スピーカー。拡声器。

ラウヒェン【Rauchen ドイツ】

(「煙を出すこと」の意)

①風に吹かれて山稜から風下へ雪煙が立つこと。

②タバコを吸うこと。

ラウファー【Berthold Laufer】

アメリカの東洋学者・人類学者。ドイツ生れ。しばしば中国・チベットなどを調査し、多くの民俗学的・人類学的資料を蒐集。著「中国イラン文化交流」など。(1874〜1934)

ラウリン‐さん【ラウリン酸】

(lauric acid)飽和脂肪酸の一つ。分子式CH3(CH2)10COOH 無色の結晶。やし油・月桂樹油などの植物油にグリセリン‐エステルとして含まれる。ラウリンはラテン語のlaurus(月桂樹)に由来。ドデカン酸。

ラヴローフ【Petr L. Lavrov】

ロシアの革命家・思想家。流刑地で「歴史書簡」を著し、ナロードニキ運動の青年たちに強い影響を与えた。パリで「前進」紙を刊行、ラヴローフ派をひらく。また「人民の意志党通信」を編集。(1823〜1900)

ラウンジ【lounge】

①ホテルなどの休憩室・談話室。

②空港などの待合室。

ラウンド【round】

①丸いさま。円形の。「―‐カラー」

②一周。一巡。

③運動競技で、勝負を構成する単位。

㋐ボクシング試合の各回(1回3分間)。

㋑ゴルフの1コース(18ホール)。

㋒サッカー・ラグビーなどの大会で、予選・決勝などの各段階。

④一連の会議。特に、関税などについての一括交渉。

⇒ラウンド‐テーブル【round table】

⇒ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】

⇒ラウンド‐ナンバー【round number】

⇒ラウンド‐ネックライン【round neckline】

ラウンド‐テーブル【round table】

円卓。

⇒ラウンド【round】

ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】‥ハフ‥

裁判官と当事者・弁護士が同一のテーブルに着席して弁論や争点証拠整理を行う法廷。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ナンバー【round number】

四捨五入や切り捨て・切り上げによって端数を処理した、きりの良い数。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ネックライン【round neckline】

首のつけ根に添った丸い自然な衿えりぐり。また、その形。丸首。→ネックライン(図)

⇒ラウンド【round】

らえつ【羅越】‥ヱツ

唐代の史書に見える南海の国名。今のシンガポール付近に当たるといわれる。平城天皇の皇子高岳たかおか親王(真如)が中国を経てインドに赴く途中、865年頃ここで没した。

ラオ【Lao・羅宇】

①タイ北部・東北部からラオスにかけて分布する民族。

②(→)ラオスに同じ。

③(2から渡来した黒斑竹を用いたからいう)キセルの火皿と吸口とを接続する竹管。ラウ。「―竹」

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ

(→)羅宇屋ラオやに同じ。

ラオ‐ご【ラオ語】

(Lao)ラオスを中心に話される言語。カダイ語族中のタイ語派南西語群に属する。

ラオコーン【Laokoōn】

①ギリシア神話で、トロイアのアポロン神殿の神官。トロイの木馬の計を見抜いたが、アテナの放った2匹の大蛇に二人の息子と共に絞殺されたという。

②(Laokoon)レッシングの芸術論集。1766年刊。副題「絵画と詩の限界について」。

ラオス【Laos・老檛】

(ス(s)はフランス植民地になって以後に付加された文字か)インドシナ半島中央部、メコン川中流域を占める人民民主共和国。1353年にランサン王朝が興起。1893年以来フランスの保護領。1945年独立。主要民族はラオ人で仏教徒。山岳・高原地帯には多くの少数民族が住む。言語はラオ語。面積23万6000平方キロメートル。人口583万6千(2004)。首都ヴィエンチャン。ラオ。→東南アジア(図)

ヴィエンチャン

撮影:田沼武能

ラウタル【Lautal ドイツ】

アルミニウムに5パーセント程度の銅、2パーセント程度のケイ素、0.2パーセント程度のマンガンを加えた鋳造用アルミニウム合金の一種。シリンダー‐ヘッドやクランク‐ケースなど車のエンジン部品に使われる。

ラウド‐スピーカー【loudspeaker】

スピーカー。拡声器。

ラウヒェン【Rauchen ドイツ】

(「煙を出すこと」の意)

①風に吹かれて山稜から風下へ雪煙が立つこと。

②タバコを吸うこと。

ラウファー【Berthold Laufer】

アメリカの東洋学者・人類学者。ドイツ生れ。しばしば中国・チベットなどを調査し、多くの民俗学的・人類学的資料を蒐集。著「中国イラン文化交流」など。(1874〜1934)

ラウリン‐さん【ラウリン酸】

(lauric acid)飽和脂肪酸の一つ。分子式CH3(CH2)10COOH 無色の結晶。やし油・月桂樹油などの植物油にグリセリン‐エステルとして含まれる。ラウリンはラテン語のlaurus(月桂樹)に由来。ドデカン酸。

ラヴローフ【Petr L. Lavrov】

ロシアの革命家・思想家。流刑地で「歴史書簡」を著し、ナロードニキ運動の青年たちに強い影響を与えた。パリで「前進」紙を刊行、ラヴローフ派をひらく。また「人民の意志党通信」を編集。(1823〜1900)

ラウンジ【lounge】

①ホテルなどの休憩室・談話室。

②空港などの待合室。

ラウンド【round】

①丸いさま。円形の。「―‐カラー」

②一周。一巡。

③運動競技で、勝負を構成する単位。

㋐ボクシング試合の各回(1回3分間)。

㋑ゴルフの1コース(18ホール)。

㋒サッカー・ラグビーなどの大会で、予選・決勝などの各段階。

④一連の会議。特に、関税などについての一括交渉。

⇒ラウンド‐テーブル【round table】

⇒ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】

⇒ラウンド‐ナンバー【round number】

⇒ラウンド‐ネックライン【round neckline】

ラウンド‐テーブル【round table】

円卓。

⇒ラウンド【round】

ラウンドテーブル‐ほうてい【ラウンドテーブル法廷】‥ハフ‥

裁判官と当事者・弁護士が同一のテーブルに着席して弁論や争点証拠整理を行う法廷。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ナンバー【round number】

四捨五入や切り捨て・切り上げによって端数を処理した、きりの良い数。

⇒ラウンド【round】

ラウンド‐ネックライン【round neckline】

首のつけ根に添った丸い自然な衿えりぐり。また、その形。丸首。→ネックライン(図)

⇒ラウンド【round】

らえつ【羅越】‥ヱツ

唐代の史書に見える南海の国名。今のシンガポール付近に当たるといわれる。平城天皇の皇子高岳たかおか親王(真如)が中国を経てインドに赴く途中、865年頃ここで没した。

ラオ【Lao・羅宇】

①タイ北部・東北部からラオスにかけて分布する民族。

②(→)ラオスに同じ。

③(2から渡来した黒斑竹を用いたからいう)キセルの火皿と吸口とを接続する竹管。ラウ。「―竹」

ラオ‐かえ【羅宇替】‥カヘ

(→)羅宇屋ラオやに同じ。

ラオ‐ご【ラオ語】

(Lao)ラオスを中心に話される言語。カダイ語族中のタイ語派南西語群に属する。

ラオコーン【Laokoōn】

①ギリシア神話で、トロイアのアポロン神殿の神官。トロイの木馬の計を見抜いたが、アテナの放った2匹の大蛇に二人の息子と共に絞殺されたという。

②(Laokoon)レッシングの芸術論集。1766年刊。副題「絵画と詩の限界について」。

ラオス【Laos・老檛】

(ス(s)はフランス植民地になって以後に付加された文字か)インドシナ半島中央部、メコン川中流域を占める人民民主共和国。1353年にランサン王朝が興起。1893年以来フランスの保護領。1945年独立。主要民族はラオ人で仏教徒。山岳・高原地帯には多くの少数民族が住む。言語はラオ語。面積23万6000平方キロメートル。人口583万6千(2004)。首都ヴィエンチャン。ラオ。→東南アジア(図)

ヴィエンチャン

撮影:田沼武能

ラオ‐だけ【羅宇竹】

羅宇に使用する竹。

ラオチュウ【老酒】

(中国語)中国産の醸造酒の総称。古いものほど貴ばれるからこの名がある。特に紹興酒を指すこともある。

ラオ‐ポンユー【老朋友】

(中国語)旧友。昔なじみ。

ラオ‐や【羅宇屋】

ラオのすげ替えを職業とする人。羅宇替ラオかえ。

ら‐おり【羅織】

薄く織った絹布。

ら‐おん【囉音】

〔医〕ラッセル音の訳語。

ら‐か【裸花】‥クワ

〔生〕(→)無花被花むかひかに同じ。

らか

〔接尾〕

状態を表す体言をつくる語。…であるさま。「たか―」「なだ―」など。→やか

ラガー【rugger】

ラグビーの俗称。「―‐マン」

ラガー‐ビール【lager beer】

貯蔵タンクで熟成させたビール。日本では、多く、醸造後に加熱殺菌して貯蔵に適するようにしたものを指す。貯蔵ビール。→生ビール

ら‐かい【螺階】

(→)螺旋階段らせんかいだんに同じ。

ら‐がい【羅蓋】

薄絹で張ったきぬがさ。竹取物語「―さしたり」

ラカトシュ【Imre Lakatos】

ハンガリー生れの科学哲学者。後に渡英。ポパーの反証主義とクーンのパラダイム論を総合した「科学的リサーチ‐プログラムの方法論」で知られる。著「数学的発見の論理」「方法の擁護」。(1922〜1974)

らか‐るい【蓏果類】‥クワ‥

食用とするウリ類の総称。カボチャ・キュウリ・マクワウリ・スイカ・トウガの類。

らかん【羅漢】

〔仏〕阿羅漢あらかんの略。

⇒らかん‐か【羅漢果】

⇒らかん‐こう【羅漢講】

⇒らかん‐しょう【羅漢松】

⇒らかん‐だい【羅漢台】

⇒らかん‐はく【羅漢柏】

⇒らかん‐まき【羅漢槙】

ラカン【Jacques Lacan】

フランスの精神分析家。パリ‐フロイト派の総帥。鏡像段階、無意識の言語的構造、想像界・象徴界・現実界など独創的な理論を構想して、哲学・人類学・文学の分野にも影響を与えた。著「エクリ」など。(1901〜1981)

ら‐がん【裸眼】

眼鏡を使わないで物を見る時の目。多く、視力をいう時に用いる語。「―視」

らかん‐か【羅漢果】‥クワ

中国に産するウリ科植物の一種の果実。甘味料・生薬として用いる。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ

禅寺などで十六羅漢または五百羅漢を供養する法会。羅漢会え。羅漢供く。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐じ【羅漢寺】

大分県中津市本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。1338年(暦応1)円龕昭覚( 〜1384)が智剛寺と号して創建。59年(延文4)逆流建順と共に五百羅漢などの石像を安置し、羅漢寺と号した。

らかん‐しょう【羅漢松】

〔植〕イヌマキの漢名。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐だい【羅漢台】

江戸時代の歌舞伎劇場で、舞台下手奥に設けられた最下等の観客席。ここにすわった客を土間から眺めると羅漢が並んでいるように見えたことからの名。

⇒らかん【羅漢】

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥

元末・明初の小説家・戯曲作者。名は本、号は湖海散人。山西太原の人。著に「三国志演義」、雑劇「竜虎風雲会」などがある。生没年未詳。

らかん‐はく【羅漢柏】

(→)アスナロの異称。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐まき【羅漢槙】

イヌマキの変種。イヌマキより枝多く、葉は密生する。高さは5メートル内外。衣を着た羅漢のように見える。種子は広楕円形・青緑色で生食できる。生垣とし、材は器具材。

らかんまき

ラオ‐だけ【羅宇竹】

羅宇に使用する竹。

ラオチュウ【老酒】

(中国語)中国産の醸造酒の総称。古いものほど貴ばれるからこの名がある。特に紹興酒を指すこともある。

ラオ‐ポンユー【老朋友】

(中国語)旧友。昔なじみ。

ラオ‐や【羅宇屋】

ラオのすげ替えを職業とする人。羅宇替ラオかえ。

ら‐おり【羅織】

薄く織った絹布。

ら‐おん【囉音】

〔医〕ラッセル音の訳語。

ら‐か【裸花】‥クワ

〔生〕(→)無花被花むかひかに同じ。

らか

〔接尾〕

状態を表す体言をつくる語。…であるさま。「たか―」「なだ―」など。→やか

ラガー【rugger】

ラグビーの俗称。「―‐マン」

ラガー‐ビール【lager beer】

貯蔵タンクで熟成させたビール。日本では、多く、醸造後に加熱殺菌して貯蔵に適するようにしたものを指す。貯蔵ビール。→生ビール

ら‐かい【螺階】

(→)螺旋階段らせんかいだんに同じ。

ら‐がい【羅蓋】

薄絹で張ったきぬがさ。竹取物語「―さしたり」

ラカトシュ【Imre Lakatos】

ハンガリー生れの科学哲学者。後に渡英。ポパーの反証主義とクーンのパラダイム論を総合した「科学的リサーチ‐プログラムの方法論」で知られる。著「数学的発見の論理」「方法の擁護」。(1922〜1974)

らか‐るい【蓏果類】‥クワ‥

食用とするウリ類の総称。カボチャ・キュウリ・マクワウリ・スイカ・トウガの類。

らかん【羅漢】

〔仏〕阿羅漢あらかんの略。

⇒らかん‐か【羅漢果】

⇒らかん‐こう【羅漢講】

⇒らかん‐しょう【羅漢松】

⇒らかん‐だい【羅漢台】

⇒らかん‐はく【羅漢柏】

⇒らかん‐まき【羅漢槙】

ラカン【Jacques Lacan】

フランスの精神分析家。パリ‐フロイト派の総帥。鏡像段階、無意識の言語的構造、想像界・象徴界・現実界など独創的な理論を構想して、哲学・人類学・文学の分野にも影響を与えた。著「エクリ」など。(1901〜1981)

ら‐がん【裸眼】

眼鏡を使わないで物を見る時の目。多く、視力をいう時に用いる語。「―視」

らかん‐か【羅漢果】‥クワ

中国に産するウリ科植物の一種の果実。甘味料・生薬として用いる。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐こう【羅漢講】‥カウ

禅寺などで十六羅漢または五百羅漢を供養する法会。羅漢会え。羅漢供く。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐じ【羅漢寺】

大分県中津市本耶馬渓町にある曹洞宗の寺。1338年(暦応1)円龕昭覚( 〜1384)が智剛寺と号して創建。59年(延文4)逆流建順と共に五百羅漢などの石像を安置し、羅漢寺と号した。

らかん‐しょう【羅漢松】

〔植〕イヌマキの漢名。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐だい【羅漢台】

江戸時代の歌舞伎劇場で、舞台下手奥に設けられた最下等の観客席。ここにすわった客を土間から眺めると羅漢が並んでいるように見えたことからの名。

⇒らかん【羅漢】

ら‐かんちゅう【羅貫中】‥クワン‥

元末・明初の小説家・戯曲作者。名は本、号は湖海散人。山西太原の人。著に「三国志演義」、雑劇「竜虎風雲会」などがある。生没年未詳。

らかん‐はく【羅漢柏】

(→)アスナロの異称。

⇒らかん【羅漢】

らかん‐まき【羅漢槙】

イヌマキの変種。イヌマキより枝多く、葉は密生する。高さは5メートル内外。衣を着た羅漢のように見える。種子は広楕円形・青緑色で生食できる。生垣とし、材は器具材。

らかんまき

⇒らかん【羅漢】

ら‐き【羅綺】

羅うすものと綺あやぎぬ。美しい衣服。綺羅。太平記20「―にだも堪へざる貌かたちは、春の風一片の花を吹き残すかと疑はる」

ら‐き【邏騎】

見回りの騎兵。

ら‐ぎょう【ら行・ラ行】‥ギヤウ

五十音図の第9行。ラ・リ・ル・レ・ロ。

⇒らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】

ら‐ぎょう【裸形】‥ギヤウ

はだかの姿。

らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】‥ギヤウ‥クワツ‥

文語動詞の活用の一つ。語尾が「ら・り・り・る・れ・れ」と活用するもの。「あり」「を(居)り」「はべり」の類。略称、ラ変。

⇒ら‐ぎょう【ら行・ラ行】

ら‐きんじゅん【羅欽順】

明の儒者・政治家。字は允升。号は整庵。江西泰和の人。朱子学的な格物を主張して同時代の王陽明と論争。一方、理気一元論を主張して朱子学の二元論的見解を批判・克服しようとした最初の思想家。著「困知記」「整庵存稿」など。(1465〜1547)

らく【洛】

①中国の川の名。

②(洛陽が後漢以後、数国の都だったことから)都。特に京都をいう。

らく【楽】

①心身が安らかでたのしいこと。日葡辞書「ラクニフケル」。「気が―になる」「―をする」

②好むこと。愛すること。徒然草「―といふはこのみ愛する事なり」

③たやすいこと。やさしいこと。「―にやれる」

④楽焼らくやきの略。「―の茶碗」

⑤千秋楽せんしゅうらくの略。「楽日らくび」

→がく(楽)

⇒楽あれば苦あり

⇒楽は苦の種、苦は楽の種

らく【酪】

①牛・山羊などの乳汁を精煉した飲料。また、それから製するチーズなど。

②果汁から作った飲料。杏子あんず酒の類。

らく

〔接尾〕

二段活用・サ変・ラ変のように連体形語尾が「…る」となる語のク語法に見られる語形。「…すること」の意を表す。語尾「る」が「あく」と結合し「老ゆらく」「恋ふらく」「告ぐらく」のようになったもの。「あく」が考えられる以前は、終止形に「らく」が付くと考えられた。後世、四段活用に付いた「望むらく」のような語も使われた。万葉集6「吾あのみして清き川原を見―し惜しも」。万葉集15「旅に久しくあらめやと妹に言ひしを年の経ぬ―」。古今和歌集賀「老い―の来むといふなる」→ク語法

ラグ【rug】

イギリス原産の厚地の紡毛織物。敷物や膝掛けに用いる。ラッグ。

らく‐あそび【楽遊び】

楽しみ遊ぶこと。気楽に遊ぶこと。〈日葡辞書〉

らくあみ【楽阿弥】

(俗世を離れて法体ほったいとなり)安楽に暮らす人。好色一代男3「今こそ―と…たのしみを極め」

⇒らかん【羅漢】

ら‐き【羅綺】

羅うすものと綺あやぎぬ。美しい衣服。綺羅。太平記20「―にだも堪へざる貌かたちは、春の風一片の花を吹き残すかと疑はる」

ら‐き【邏騎】

見回りの騎兵。

ら‐ぎょう【ら行・ラ行】‥ギヤウ

五十音図の第9行。ラ・リ・ル・レ・ロ。

⇒らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】

ら‐ぎょう【裸形】‥ギヤウ

はだかの姿。

らぎょう‐へんかくかつよう【ラ行変格活用】‥ギヤウ‥クワツ‥

文語動詞の活用の一つ。語尾が「ら・り・り・る・れ・れ」と活用するもの。「あり」「を(居)り」「はべり」の類。略称、ラ変。

⇒ら‐ぎょう【ら行・ラ行】

ら‐きんじゅん【羅欽順】

明の儒者・政治家。字は允升。号は整庵。江西泰和の人。朱子学的な格物を主張して同時代の王陽明と論争。一方、理気一元論を主張して朱子学の二元論的見解を批判・克服しようとした最初の思想家。著「困知記」「整庵存稿」など。(1465〜1547)

らく【洛】

①中国の川の名。

②(洛陽が後漢以後、数国の都だったことから)都。特に京都をいう。

らく【楽】

①心身が安らかでたのしいこと。日葡辞書「ラクニフケル」。「気が―になる」「―をする」

②好むこと。愛すること。徒然草「―といふはこのみ愛する事なり」

③たやすいこと。やさしいこと。「―にやれる」

④楽焼らくやきの略。「―の茶碗」

⑤千秋楽せんしゅうらくの略。「楽日らくび」

→がく(楽)

⇒楽あれば苦あり

⇒楽は苦の種、苦は楽の種

らく【酪】

①牛・山羊などの乳汁を精煉した飲料。また、それから製するチーズなど。

②果汁から作った飲料。杏子あんず酒の類。

らく

〔接尾〕

二段活用・サ変・ラ変のように連体形語尾が「…る」となる語のク語法に見られる語形。「…すること」の意を表す。語尾「る」が「あく」と結合し「老ゆらく」「恋ふらく」「告ぐらく」のようになったもの。「あく」が考えられる以前は、終止形に「らく」が付くと考えられた。後世、四段活用に付いた「望むらく」のような語も使われた。万葉集6「吾あのみして清き川原を見―し惜しも」。万葉集15「旅に久しくあらめやと妹に言ひしを年の経ぬ―」。古今和歌集賀「老い―の来むといふなる」→ク語法

ラグ【rug】

イギリス原産の厚地の紡毛織物。敷物や膝掛けに用いる。ラッグ。

らく‐あそび【楽遊び】

楽しみ遊ぶこと。気楽に遊ぶこと。〈日葡辞書〉

らくあみ【楽阿弥】

(俗世を離れて法体ほったいとなり)安楽に暮らす人。好色一代男3「今こそ―と…たのしみを極め」

広辞苑に「来年」で始まるの検索結果 1-4。