複数辞典一括検索+![]()

![]()

○杯を貰うさかずきをもらう🔗⭐🔉

○杯を貰うさかずきをもらう

①相手から差し出された酒杯を飲む。

②子分になる。

⇒さか‐ずき【杯・盃】

さか‐ずり【逆剃り】

⇒さかぞり

さか‐ぞり【逆剃り】

毛の生えている向きにさからって剃ること。剃刀かみそりの刃を上に向けて剃りあげること。さかずり。

さ‐かた【佐潟】

新潟市南西部にある砂丘湖。オニバスの群落がある。白鳥の渡来地で、ラムサール条約湿地。

さかた【坂田】

姓氏の一つ。

⇒さかた‐さんきち【坂田三吉】

⇒さかた‐しょういち【坂田昌一】

⇒さかた‐とうじゅうろう【坂田藤十郎】

⇒さかた‐の‐きんとき【坂田公時】

さかた【酒田】

山形県北西部、最上川の河口に位置する市。江戸時代、北国廻船と最上川舟運とが結びついて庄内米を積み出した日本海有数の港町。人口11万8千。

酒田

撮影:関戸 勇

ざ‐かた【座方】

江戸時代、歌舞伎劇場の使用人。

さか‐だい【酒代】

(→)酒手さかてに同じ。

さが‐だいがく【佐賀大学】

国立大学法人の一つ。1920年(大正9)創立の佐賀高等学校と佐賀師範・同青年師範とが合併して、49年新制大学となる。2003年佐賀医科大学を統合。04年法人化。本部は佐賀市。

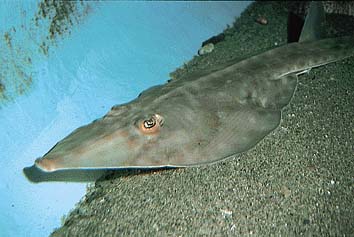

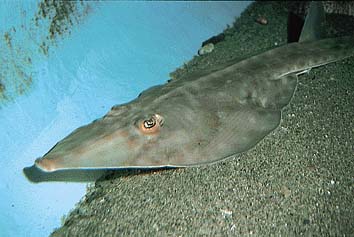

さかた‐ざめ【坂田鮫】

サカタザメ科の海産の軟骨魚。全長約1メートル。体板部は犂すき状、尾部はよく発達。体板が扁平で、鰓孔えらあなが小さく腹面にあるのでエイ類に属す。背面は黄褐色。南日本産。蒲鉾かまぼこの材料とし、鰭ひれは中国料理に使用。サカタブカ。スキノサキ。塔婆とうば。犂頭鯊。

さかたざめ

ざ‐かた【座方】

江戸時代、歌舞伎劇場の使用人。

さか‐だい【酒代】

(→)酒手さかてに同じ。

さが‐だいがく【佐賀大学】

国立大学法人の一つ。1920年(大正9)創立の佐賀高等学校と佐賀師範・同青年師範とが合併して、49年新制大学となる。2003年佐賀医科大学を統合。04年法人化。本部は佐賀市。

さかた‐ざめ【坂田鮫】

サカタザメ科の海産の軟骨魚。全長約1メートル。体板部は犂すき状、尾部はよく発達。体板が扁平で、鰓孔えらあなが小さく腹面にあるのでエイ類に属す。背面は黄褐色。南日本産。蒲鉾かまぼこの材料とし、鰭ひれは中国料理に使用。サカタブカ。スキノサキ。塔婆とうば。犂頭鯊。

さかたざめ

サカタザメ

提供:東京動物園協会

サカタザメ

提供:東京動物園協会

さかた‐さんきち【坂田三吉】

(姓は阪田とも)将棋棋士。大阪生れ。将棋を独習、実力を誇る。大正末年、自ら関西名人と称す。没後、名人位・王将位を追贈。その名は戯曲「王将」で知られる。(1870〜1946)

坂田三吉

提供:毎日新聞社

さかた‐さんきち【坂田三吉】

(姓は阪田とも)将棋棋士。大阪生れ。将棋を独習、実力を誇る。大正末年、自ら関西名人と称す。没後、名人位・王将位を追贈。その名は戯曲「王将」で知られる。(1870〜1946)

坂田三吉

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さかた‐しょういち【坂田昌一】‥シヤウ‥

理論物理学者。東京生れ。京大卒。名大教授。素粒子複合模型(坂田模型)を提唱、素粒子物理学の新しい発展の途を開拓。湯川秀樹・朝永振一郎らとともに科学者の平和運動に参加。(1911〜1970)

坂田昌一

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さかた‐しょういち【坂田昌一】‥シヤウ‥

理論物理学者。東京生れ。京大卒。名大教授。素粒子複合模型(坂田模型)を提唱、素粒子物理学の新しい発展の途を開拓。湯川秀樹・朝永振一郎らとともに科学者の平和運動に参加。(1911〜1970)

坂田昌一

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さか‐だち【逆立ち】

①物の上下が逆になっていること。順序が逆であること。さかさま。「論理が―している」

②両手を地について、体をさかさまにして立つこと。しゃちほこだち。倒立。「―してもかなわない」

さか‐だち【酒断ち】

酒を飲むことを一切やめること。特に、神仏などに祈願をかけて酒を断って飲まないこと。さけだち。

さか‐だ・つ【逆立つ】

[一]〔自五〕

さかさまに立つ。さかさまに上へ起こり立つ。「風で髪が―・つ」

[二]〔他下二〕

⇒さかだてる(下一)

さかた‐でら【坂田寺】

奈良県明日香村にあった古代の尼寺。渡来人司馬達等たつとの子孫鞍作くらつくり氏が587年(または606年)造立。のち衰退。現在、遺跡近くに金剛寺がある。

さか‐だ・てる【逆立てる】

〔他下一〕[文]さかだ・つ(下二)

さかだたせる。逆さまに立てる。「柳眉りゅうびを―・てる」

さかた‐とうじゅうろう【坂田藤十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。初代は、和事師わごとしの祖。京都の人。作者に近松門左衛門を得、濡れ事の妙手。(1647〜1709)

⇒さかた【坂田】

さか‐だな【酒店】

酒を売る店。さかや。

さか‐だね【酒種】

日本酒の醸造に用いる酵母。

さかた‐の‐きんとき【坂田公時】

(俗に金時とも書く)平安後期の武士。源頼光四天王の一人とされる。幼名、金太郎。相模国足柄山の山姥と赤竜との子と伝える。21歳の時、頼光に見出され、頼光の没後、行方不明という。その童姿は強健と武勇の象徴。五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場。

⇒さかた【坂田】

さか‐だる【酒樽】

酒を入れておく樽。

さか‐づくり【酒造り】

酒を醸かもし造ること。また、その人。酒を造って商う人。

⇒さかづくり‐みょうが【酒造冥加】

さかづくり‐みょうが【酒造冥加】‥ミヤウ‥

⇒しゅぞうみょうが

⇒さか‐づくり【酒造り】

さか‐つ‐こ【造酒児・造酒童女】

大嘗祭だいじょうさいの時、斎場で神饌の御酒みきを醸かもす少女。悠紀ゆき・主基すきに定められた郡の大少領の未婚の女性から選ぶ。

さか‐つぼ【酒壺】

酒を入れる壺。

さか‐つら【逆頬】

①毛皮の毛の逆立った状態にしたもの。今昔物語集23「猪の―の尻鞘したる太刀帯して」

②逆頬箙えびらの略。

⇒さかつら‐えびら【逆頬箙】

さか‐つら【酒面・酒頬】

(サカヅラとも)酒を飲んで赤くなった顔。

⇒さかつら‐がん【酒面雁】

さかつら‐えびら【逆頬箙】

猪皮の毛並を逆に向けて包んだ箙。室町時代には式正しきしょうといわれ、主将以下軍陣に用い、公卿の随身も用いた。

逆頬箙

⇒さかた【坂田】

さか‐だち【逆立ち】

①物の上下が逆になっていること。順序が逆であること。さかさま。「論理が―している」

②両手を地について、体をさかさまにして立つこと。しゃちほこだち。倒立。「―してもかなわない」

さか‐だち【酒断ち】

酒を飲むことを一切やめること。特に、神仏などに祈願をかけて酒を断って飲まないこと。さけだち。

さか‐だ・つ【逆立つ】

[一]〔自五〕

さかさまに立つ。さかさまに上へ起こり立つ。「風で髪が―・つ」

[二]〔他下二〕

⇒さかだてる(下一)

さかた‐でら【坂田寺】

奈良県明日香村にあった古代の尼寺。渡来人司馬達等たつとの子孫鞍作くらつくり氏が587年(または606年)造立。のち衰退。現在、遺跡近くに金剛寺がある。

さか‐だ・てる【逆立てる】

〔他下一〕[文]さかだ・つ(下二)

さかだたせる。逆さまに立てる。「柳眉りゅうびを―・てる」

さかた‐とうじゅうろう【坂田藤十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。初代は、和事師わごとしの祖。京都の人。作者に近松門左衛門を得、濡れ事の妙手。(1647〜1709)

⇒さかた【坂田】

さか‐だな【酒店】

酒を売る店。さかや。

さか‐だね【酒種】

日本酒の醸造に用いる酵母。

さかた‐の‐きんとき【坂田公時】

(俗に金時とも書く)平安後期の武士。源頼光四天王の一人とされる。幼名、金太郎。相模国足柄山の山姥と赤竜との子と伝える。21歳の時、頼光に見出され、頼光の没後、行方不明という。その童姿は強健と武勇の象徴。五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場。

⇒さかた【坂田】

さか‐だる【酒樽】

酒を入れておく樽。

さか‐づくり【酒造り】

酒を醸かもし造ること。また、その人。酒を造って商う人。

⇒さかづくり‐みょうが【酒造冥加】

さかづくり‐みょうが【酒造冥加】‥ミヤウ‥

⇒しゅぞうみょうが

⇒さか‐づくり【酒造り】

さか‐つ‐こ【造酒児・造酒童女】

大嘗祭だいじょうさいの時、斎場で神饌の御酒みきを醸かもす少女。悠紀ゆき・主基すきに定められた郡の大少領の未婚の女性から選ぶ。

さか‐つぼ【酒壺】

酒を入れる壺。

さか‐つら【逆頬】

①毛皮の毛の逆立った状態にしたもの。今昔物語集23「猪の―の尻鞘したる太刀帯して」

②逆頬箙えびらの略。

⇒さかつら‐えびら【逆頬箙】

さか‐つら【酒面・酒頬】

(サカヅラとも)酒を飲んで赤くなった顔。

⇒さかつら‐がん【酒面雁】

さかつら‐えびら【逆頬箙】

猪皮の毛並を逆に向けて包んだ箙。室町時代には式正しきしょうといわれ、主将以下軍陣に用い、公卿の随身も用いた。

逆頬箙

⇒さか‐つら【逆頬】

さかつら‐がん【酒面雁】

ガンの一種。全長約90センチメートル。頭上から後頸にわたり赤褐色。頬・頸の側面は淡褐色。背は褐色で、羽縁は淡く、風切羽・尾羽は黒褐色。腹・下尾筒は灰白色。東部シベリア・カムチャツカなどで繁殖し、秋、日本に少数が渡来。中国種のガチョウであるシナガチョウは本種の飼養変種。

サカツラガン

撮影:小宮輝之

⇒さか‐つら【逆頬】

さかつら‐がん【酒面雁】

ガンの一種。全長約90センチメートル。頭上から後頸にわたり赤褐色。頬・頸の側面は淡褐色。背は褐色で、羽縁は淡く、風切羽・尾羽は黒褐色。腹・下尾筒は灰白色。東部シベリア・カムチャツカなどで繁殖し、秋、日本に少数が渡来。中国種のガチョウであるシナガチョウは本種の飼養変種。

サカツラガン

撮影:小宮輝之

⇒さか‐つら【酒面・酒頬】

さか‐づる【坂弦】

伊勢の松坂産の弓弦ゆづる。

さか‐て【逆手】

①(→)「天あまの逆手」に同じ。

②刀などを逆に持つこと。逆に取ること。宇治拾遺物語2「刀を―に抜きもちて」

③(→)逆手ぎゃくて3に同じ。「相手の言い分を―に取る」

さか‐て【酒手】

①酒の代金。さかしろ。さかだい。狂言、千鳥「内々の―の算用が済みませぬに依つて」

②人夫・車夫などに与える心づけの金銭。「―をはずむ」

さが‐てんのう【嵯峨天皇】‥ワウ

平安初期の天皇。桓武天皇の皇子。名は神野かみの。「弘仁格式」「新撰姓氏録しょうじろく」を編纂させ、漢詩文に長じ、「文華秀麗集」「凌雲集」を撰進させた。書道に堪能で、三筆の一人。(在位809〜823)(786〜842)→天皇(表)

→文献資料[文華秀麗集]

さかど【坂戸】

埼玉県中部の市。もと日光裏街道の宿駅・市場町。近年、住宅都市化が顕著。人口9万9千。

さか‐とうじ【酒杜氏・酒刀自】

(→)「とうじ(杜氏)」に同じ。

さか‐とげ【逆刺】

逆にささったように感じられるとげ。

さかど‐ざ【坂戸座】

大和猿楽四座の一つ。大和の坂戸に座を持った。後の金剛座。

さか‐とったり【逆とったり】

相撲の手の一つ。「とったり」を打たれた腕を引き抜くようにして腰を捻ひねって相手を倒すもの。「とったり」を逆に返す手。

さか‐どの【酒殿】

供御くごの御酒みきを醸かもすための建物。神社にも設けた。酒屋。神楽歌、酒殿「―は広しま広し、甕みか越しにわが手なとりそ」

さか‐ども【逆艫】

(→)艫流ともながしに同じ。

さかどり‐の【坂鳥の】

〔枕〕

(鳥が坂を朝越えることから)「朝越ゆ」にかかる。万葉集1「―朝越えまして玉かぎる夕さりくれば」

さか‐とんぶり【逆とんぶり】

(→)「さかとんぼかえり」に同じ。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「小腕こがいな捩ぢ上げ、引かづいて―」

さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

①「さかとんぼかえり」の略。

②まっさかさま。

⇒さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】

さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】‥カヘリ

まっさかさまに頭を下にしてひっくりかえること。

⇒さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

さかな【肴・魚】

(酒菜さかなの意)

①酒を飲む時に添えて食う物。大和物語「かたい塩―にして酒を飲ませて」。「酒の―」

②酒席の興を添える歌舞や話題など。狂言、笠の下「のう御ぼう、なんぞ―が見たう御ざるの」。「上役の悪口を―にする」

③(「魚」と書く)(食用の)うお。魚類。「―を釣る」「白身の―」

⇒さかな‐うたい【肴謡】

⇒さかな‐かけ【肴懸】

⇒さかな‐がし【肴河岸】

⇒さかな‐ころがし【魚転がし】

⇒さかな‐じょうるり【肴浄瑠璃】

⇒さかな‐だい【肴台】

⇒さかな‐だな【肴店】

⇒さかな‐つり【魚釣】

⇒さかな‐まい【肴舞】

⇒さかな‐もの【肴物】

⇒さかな‐や【魚屋】

さが‐な

(形容詞サガナシの語幹)たちがよくないこと。宇津保物語俊蔭「あな―、たはぶれにものたまふべきことにあらず」

⇒さがな‐め【さがな目】

⇒さがな‐もの【さがな者】

さが‐な・い

〔形〕[文]さがな・し(ク)

①たちがわるい。意地悪だ。大鏡師輔「すこし御心―・く、御もの恨みなどせさせ給ふやうにぞ」

②口が悪い。口やかましい。源氏物語夕顔「ものいひ―・き罪」

③やんちゃだ。いたずらだ。徒然草「―・きわらはべどもの仕りける」

さかな‐うたい【肴謡】‥ウタヒ

酒宴の座興にうたう小謡こうたい。

⇒さかな【肴・魚】

⇒さか‐つら【酒面・酒頬】

さか‐づる【坂弦】

伊勢の松坂産の弓弦ゆづる。

さか‐て【逆手】

①(→)「天あまの逆手」に同じ。

②刀などを逆に持つこと。逆に取ること。宇治拾遺物語2「刀を―に抜きもちて」

③(→)逆手ぎゃくて3に同じ。「相手の言い分を―に取る」

さか‐て【酒手】

①酒の代金。さかしろ。さかだい。狂言、千鳥「内々の―の算用が済みませぬに依つて」

②人夫・車夫などに与える心づけの金銭。「―をはずむ」

さが‐てんのう【嵯峨天皇】‥ワウ

平安初期の天皇。桓武天皇の皇子。名は神野かみの。「弘仁格式」「新撰姓氏録しょうじろく」を編纂させ、漢詩文に長じ、「文華秀麗集」「凌雲集」を撰進させた。書道に堪能で、三筆の一人。(在位809〜823)(786〜842)→天皇(表)

→文献資料[文華秀麗集]

さかど【坂戸】

埼玉県中部の市。もと日光裏街道の宿駅・市場町。近年、住宅都市化が顕著。人口9万9千。

さか‐とうじ【酒杜氏・酒刀自】

(→)「とうじ(杜氏)」に同じ。

さか‐とげ【逆刺】

逆にささったように感じられるとげ。

さかど‐ざ【坂戸座】

大和猿楽四座の一つ。大和の坂戸に座を持った。後の金剛座。

さか‐とったり【逆とったり】

相撲の手の一つ。「とったり」を打たれた腕を引き抜くようにして腰を捻ひねって相手を倒すもの。「とったり」を逆に返す手。

さか‐どの【酒殿】

供御くごの御酒みきを醸かもすための建物。神社にも設けた。酒屋。神楽歌、酒殿「―は広しま広し、甕みか越しにわが手なとりそ」

さか‐ども【逆艫】

(→)艫流ともながしに同じ。

さかどり‐の【坂鳥の】

〔枕〕

(鳥が坂を朝越えることから)「朝越ゆ」にかかる。万葉集1「―朝越えまして玉かぎる夕さりくれば」

さか‐とんぶり【逆とんぶり】

(→)「さかとんぼかえり」に同じ。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「小腕こがいな捩ぢ上げ、引かづいて―」

さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

①「さかとんぼかえり」の略。

②まっさかさま。

⇒さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】

さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】‥カヘリ

まっさかさまに頭を下にしてひっくりかえること。

⇒さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

さかな【肴・魚】

(酒菜さかなの意)

①酒を飲む時に添えて食う物。大和物語「かたい塩―にして酒を飲ませて」。「酒の―」

②酒席の興を添える歌舞や話題など。狂言、笠の下「のう御ぼう、なんぞ―が見たう御ざるの」。「上役の悪口を―にする」

③(「魚」と書く)(食用の)うお。魚類。「―を釣る」「白身の―」

⇒さかな‐うたい【肴謡】

⇒さかな‐かけ【肴懸】

⇒さかな‐がし【肴河岸】

⇒さかな‐ころがし【魚転がし】

⇒さかな‐じょうるり【肴浄瑠璃】

⇒さかな‐だい【肴台】

⇒さかな‐だな【肴店】

⇒さかな‐つり【魚釣】

⇒さかな‐まい【肴舞】

⇒さかな‐もの【肴物】

⇒さかな‐や【魚屋】

さが‐な

(形容詞サガナシの語幹)たちがよくないこと。宇津保物語俊蔭「あな―、たはぶれにものたまふべきことにあらず」

⇒さがな‐め【さがな目】

⇒さがな‐もの【さがな者】

さが‐な・い

〔形〕[文]さがな・し(ク)

①たちがわるい。意地悪だ。大鏡師輔「すこし御心―・く、御もの恨みなどせさせ給ふやうにぞ」

②口が悪い。口やかましい。源氏物語夕顔「ものいひ―・き罪」

③やんちゃだ。いたずらだ。徒然草「―・きわらはべどもの仕りける」

さかな‐うたい【肴謡】‥ウタヒ

酒宴の座興にうたう小謡こうたい。

⇒さかな【肴・魚】

ざ‐かた【座方】

江戸時代、歌舞伎劇場の使用人。

さか‐だい【酒代】

(→)酒手さかてに同じ。

さが‐だいがく【佐賀大学】

国立大学法人の一つ。1920年(大正9)創立の佐賀高等学校と佐賀師範・同青年師範とが合併して、49年新制大学となる。2003年佐賀医科大学を統合。04年法人化。本部は佐賀市。

さかた‐ざめ【坂田鮫】

サカタザメ科の海産の軟骨魚。全長約1メートル。体板部は犂すき状、尾部はよく発達。体板が扁平で、鰓孔えらあなが小さく腹面にあるのでエイ類に属す。背面は黄褐色。南日本産。蒲鉾かまぼこの材料とし、鰭ひれは中国料理に使用。サカタブカ。スキノサキ。塔婆とうば。犂頭鯊。

さかたざめ

ざ‐かた【座方】

江戸時代、歌舞伎劇場の使用人。

さか‐だい【酒代】

(→)酒手さかてに同じ。

さが‐だいがく【佐賀大学】

国立大学法人の一つ。1920年(大正9)創立の佐賀高等学校と佐賀師範・同青年師範とが合併して、49年新制大学となる。2003年佐賀医科大学を統合。04年法人化。本部は佐賀市。

さかた‐ざめ【坂田鮫】

サカタザメ科の海産の軟骨魚。全長約1メートル。体板部は犂すき状、尾部はよく発達。体板が扁平で、鰓孔えらあなが小さく腹面にあるのでエイ類に属す。背面は黄褐色。南日本産。蒲鉾かまぼこの材料とし、鰭ひれは中国料理に使用。サカタブカ。スキノサキ。塔婆とうば。犂頭鯊。

さかたざめ

サカタザメ

提供:東京動物園協会

サカタザメ

提供:東京動物園協会

さかた‐さんきち【坂田三吉】

(姓は阪田とも)将棋棋士。大阪生れ。将棋を独習、実力を誇る。大正末年、自ら関西名人と称す。没後、名人位・王将位を追贈。その名は戯曲「王将」で知られる。(1870〜1946)

坂田三吉

提供:毎日新聞社

さかた‐さんきち【坂田三吉】

(姓は阪田とも)将棋棋士。大阪生れ。将棋を独習、実力を誇る。大正末年、自ら関西名人と称す。没後、名人位・王将位を追贈。その名は戯曲「王将」で知られる。(1870〜1946)

坂田三吉

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さかた‐しょういち【坂田昌一】‥シヤウ‥

理論物理学者。東京生れ。京大卒。名大教授。素粒子複合模型(坂田模型)を提唱、素粒子物理学の新しい発展の途を開拓。湯川秀樹・朝永振一郎らとともに科学者の平和運動に参加。(1911〜1970)

坂田昌一

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さかた‐しょういち【坂田昌一】‥シヤウ‥

理論物理学者。東京生れ。京大卒。名大教授。素粒子複合模型(坂田模型)を提唱、素粒子物理学の新しい発展の途を開拓。湯川秀樹・朝永振一郎らとともに科学者の平和運動に参加。(1911〜1970)

坂田昌一

提供:毎日新聞社

⇒さかた【坂田】

さか‐だち【逆立ち】

①物の上下が逆になっていること。順序が逆であること。さかさま。「論理が―している」

②両手を地について、体をさかさまにして立つこと。しゃちほこだち。倒立。「―してもかなわない」

さか‐だち【酒断ち】

酒を飲むことを一切やめること。特に、神仏などに祈願をかけて酒を断って飲まないこと。さけだち。

さか‐だ・つ【逆立つ】

[一]〔自五〕

さかさまに立つ。さかさまに上へ起こり立つ。「風で髪が―・つ」

[二]〔他下二〕

⇒さかだてる(下一)

さかた‐でら【坂田寺】

奈良県明日香村にあった古代の尼寺。渡来人司馬達等たつとの子孫鞍作くらつくり氏が587年(または606年)造立。のち衰退。現在、遺跡近くに金剛寺がある。

さか‐だ・てる【逆立てる】

〔他下一〕[文]さかだ・つ(下二)

さかだたせる。逆さまに立てる。「柳眉りゅうびを―・てる」

さかた‐とうじゅうろう【坂田藤十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。初代は、和事師わごとしの祖。京都の人。作者に近松門左衛門を得、濡れ事の妙手。(1647〜1709)

⇒さかた【坂田】

さか‐だな【酒店】

酒を売る店。さかや。

さか‐だね【酒種】

日本酒の醸造に用いる酵母。

さかた‐の‐きんとき【坂田公時】

(俗に金時とも書く)平安後期の武士。源頼光四天王の一人とされる。幼名、金太郎。相模国足柄山の山姥と赤竜との子と伝える。21歳の時、頼光に見出され、頼光の没後、行方不明という。その童姿は強健と武勇の象徴。五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場。

⇒さかた【坂田】

さか‐だる【酒樽】

酒を入れておく樽。

さか‐づくり【酒造り】

酒を醸かもし造ること。また、その人。酒を造って商う人。

⇒さかづくり‐みょうが【酒造冥加】

さかづくり‐みょうが【酒造冥加】‥ミヤウ‥

⇒しゅぞうみょうが

⇒さか‐づくり【酒造り】

さか‐つ‐こ【造酒児・造酒童女】

大嘗祭だいじょうさいの時、斎場で神饌の御酒みきを醸かもす少女。悠紀ゆき・主基すきに定められた郡の大少領の未婚の女性から選ぶ。

さか‐つぼ【酒壺】

酒を入れる壺。

さか‐つら【逆頬】

①毛皮の毛の逆立った状態にしたもの。今昔物語集23「猪の―の尻鞘したる太刀帯して」

②逆頬箙えびらの略。

⇒さかつら‐えびら【逆頬箙】

さか‐つら【酒面・酒頬】

(サカヅラとも)酒を飲んで赤くなった顔。

⇒さかつら‐がん【酒面雁】

さかつら‐えびら【逆頬箙】

猪皮の毛並を逆に向けて包んだ箙。室町時代には式正しきしょうといわれ、主将以下軍陣に用い、公卿の随身も用いた。

逆頬箙

⇒さかた【坂田】

さか‐だち【逆立ち】

①物の上下が逆になっていること。順序が逆であること。さかさま。「論理が―している」

②両手を地について、体をさかさまにして立つこと。しゃちほこだち。倒立。「―してもかなわない」

さか‐だち【酒断ち】

酒を飲むことを一切やめること。特に、神仏などに祈願をかけて酒を断って飲まないこと。さけだち。

さか‐だ・つ【逆立つ】

[一]〔自五〕

さかさまに立つ。さかさまに上へ起こり立つ。「風で髪が―・つ」

[二]〔他下二〕

⇒さかだてる(下一)

さかた‐でら【坂田寺】

奈良県明日香村にあった古代の尼寺。渡来人司馬達等たつとの子孫鞍作くらつくり氏が587年(または606年)造立。のち衰退。現在、遺跡近くに金剛寺がある。

さか‐だ・てる【逆立てる】

〔他下一〕[文]さかだ・つ(下二)

さかだたせる。逆さまに立てる。「柳眉りゅうびを―・てる」

さかた‐とうじゅうろう【坂田藤十郎】‥ジフラウ

歌舞伎俳優。初代は、和事師わごとしの祖。京都の人。作者に近松門左衛門を得、濡れ事の妙手。(1647〜1709)

⇒さかた【坂田】

さか‐だな【酒店】

酒を売る店。さかや。

さか‐だね【酒種】

日本酒の醸造に用いる酵母。

さかた‐の‐きんとき【坂田公時】

(俗に金時とも書く)平安後期の武士。源頼光四天王の一人とされる。幼名、金太郎。相模国足柄山の山姥と赤竜との子と伝える。21歳の時、頼光に見出され、頼光の没後、行方不明という。その童姿は強健と武勇の象徴。五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場。

⇒さかた【坂田】

さか‐だる【酒樽】

酒を入れておく樽。

さか‐づくり【酒造り】

酒を醸かもし造ること。また、その人。酒を造って商う人。

⇒さかづくり‐みょうが【酒造冥加】

さかづくり‐みょうが【酒造冥加】‥ミヤウ‥

⇒しゅぞうみょうが

⇒さか‐づくり【酒造り】

さか‐つ‐こ【造酒児・造酒童女】

大嘗祭だいじょうさいの時、斎場で神饌の御酒みきを醸かもす少女。悠紀ゆき・主基すきに定められた郡の大少領の未婚の女性から選ぶ。

さか‐つぼ【酒壺】

酒を入れる壺。

さか‐つら【逆頬】

①毛皮の毛の逆立った状態にしたもの。今昔物語集23「猪の―の尻鞘したる太刀帯して」

②逆頬箙えびらの略。

⇒さかつら‐えびら【逆頬箙】

さか‐つら【酒面・酒頬】

(サカヅラとも)酒を飲んで赤くなった顔。

⇒さかつら‐がん【酒面雁】

さかつら‐えびら【逆頬箙】

猪皮の毛並を逆に向けて包んだ箙。室町時代には式正しきしょうといわれ、主将以下軍陣に用い、公卿の随身も用いた。

逆頬箙

⇒さか‐つら【逆頬】

さかつら‐がん【酒面雁】

ガンの一種。全長約90センチメートル。頭上から後頸にわたり赤褐色。頬・頸の側面は淡褐色。背は褐色で、羽縁は淡く、風切羽・尾羽は黒褐色。腹・下尾筒は灰白色。東部シベリア・カムチャツカなどで繁殖し、秋、日本に少数が渡来。中国種のガチョウであるシナガチョウは本種の飼養変種。

サカツラガン

撮影:小宮輝之

⇒さか‐つら【逆頬】

さかつら‐がん【酒面雁】

ガンの一種。全長約90センチメートル。頭上から後頸にわたり赤褐色。頬・頸の側面は淡褐色。背は褐色で、羽縁は淡く、風切羽・尾羽は黒褐色。腹・下尾筒は灰白色。東部シベリア・カムチャツカなどで繁殖し、秋、日本に少数が渡来。中国種のガチョウであるシナガチョウは本種の飼養変種。

サカツラガン

撮影:小宮輝之

⇒さか‐つら【酒面・酒頬】

さか‐づる【坂弦】

伊勢の松坂産の弓弦ゆづる。

さか‐て【逆手】

①(→)「天あまの逆手」に同じ。

②刀などを逆に持つこと。逆に取ること。宇治拾遺物語2「刀を―に抜きもちて」

③(→)逆手ぎゃくて3に同じ。「相手の言い分を―に取る」

さか‐て【酒手】

①酒の代金。さかしろ。さかだい。狂言、千鳥「内々の―の算用が済みませぬに依つて」

②人夫・車夫などに与える心づけの金銭。「―をはずむ」

さが‐てんのう【嵯峨天皇】‥ワウ

平安初期の天皇。桓武天皇の皇子。名は神野かみの。「弘仁格式」「新撰姓氏録しょうじろく」を編纂させ、漢詩文に長じ、「文華秀麗集」「凌雲集」を撰進させた。書道に堪能で、三筆の一人。(在位809〜823)(786〜842)→天皇(表)

→文献資料[文華秀麗集]

さかど【坂戸】

埼玉県中部の市。もと日光裏街道の宿駅・市場町。近年、住宅都市化が顕著。人口9万9千。

さか‐とうじ【酒杜氏・酒刀自】

(→)「とうじ(杜氏)」に同じ。

さか‐とげ【逆刺】

逆にささったように感じられるとげ。

さかど‐ざ【坂戸座】

大和猿楽四座の一つ。大和の坂戸に座を持った。後の金剛座。

さか‐とったり【逆とったり】

相撲の手の一つ。「とったり」を打たれた腕を引き抜くようにして腰を捻ひねって相手を倒すもの。「とったり」を逆に返す手。

さか‐どの【酒殿】

供御くごの御酒みきを醸かもすための建物。神社にも設けた。酒屋。神楽歌、酒殿「―は広しま広し、甕みか越しにわが手なとりそ」

さか‐ども【逆艫】

(→)艫流ともながしに同じ。

さかどり‐の【坂鳥の】

〔枕〕

(鳥が坂を朝越えることから)「朝越ゆ」にかかる。万葉集1「―朝越えまして玉かぎる夕さりくれば」

さか‐とんぶり【逆とんぶり】

(→)「さかとんぼかえり」に同じ。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「小腕こがいな捩ぢ上げ、引かづいて―」

さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

①「さかとんぼかえり」の略。

②まっさかさま。

⇒さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】

さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】‥カヘリ

まっさかさまに頭を下にしてひっくりかえること。

⇒さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

さかな【肴・魚】

(酒菜さかなの意)

①酒を飲む時に添えて食う物。大和物語「かたい塩―にして酒を飲ませて」。「酒の―」

②酒席の興を添える歌舞や話題など。狂言、笠の下「のう御ぼう、なんぞ―が見たう御ざるの」。「上役の悪口を―にする」

③(「魚」と書く)(食用の)うお。魚類。「―を釣る」「白身の―」

⇒さかな‐うたい【肴謡】

⇒さかな‐かけ【肴懸】

⇒さかな‐がし【肴河岸】

⇒さかな‐ころがし【魚転がし】

⇒さかな‐じょうるり【肴浄瑠璃】

⇒さかな‐だい【肴台】

⇒さかな‐だな【肴店】

⇒さかな‐つり【魚釣】

⇒さかな‐まい【肴舞】

⇒さかな‐もの【肴物】

⇒さかな‐や【魚屋】

さが‐な

(形容詞サガナシの語幹)たちがよくないこと。宇津保物語俊蔭「あな―、たはぶれにものたまふべきことにあらず」

⇒さがな‐め【さがな目】

⇒さがな‐もの【さがな者】

さが‐な・い

〔形〕[文]さがな・し(ク)

①たちがわるい。意地悪だ。大鏡師輔「すこし御心―・く、御もの恨みなどせさせ給ふやうにぞ」

②口が悪い。口やかましい。源氏物語夕顔「ものいひ―・き罪」

③やんちゃだ。いたずらだ。徒然草「―・きわらはべどもの仕りける」

さかな‐うたい【肴謡】‥ウタヒ

酒宴の座興にうたう小謡こうたい。

⇒さかな【肴・魚】

⇒さか‐つら【酒面・酒頬】

さか‐づる【坂弦】

伊勢の松坂産の弓弦ゆづる。

さか‐て【逆手】

①(→)「天あまの逆手」に同じ。

②刀などを逆に持つこと。逆に取ること。宇治拾遺物語2「刀を―に抜きもちて」

③(→)逆手ぎゃくて3に同じ。「相手の言い分を―に取る」

さか‐て【酒手】

①酒の代金。さかしろ。さかだい。狂言、千鳥「内々の―の算用が済みませぬに依つて」

②人夫・車夫などに与える心づけの金銭。「―をはずむ」

さが‐てんのう【嵯峨天皇】‥ワウ

平安初期の天皇。桓武天皇の皇子。名は神野かみの。「弘仁格式」「新撰姓氏録しょうじろく」を編纂させ、漢詩文に長じ、「文華秀麗集」「凌雲集」を撰進させた。書道に堪能で、三筆の一人。(在位809〜823)(786〜842)→天皇(表)

→文献資料[文華秀麗集]

さかど【坂戸】

埼玉県中部の市。もと日光裏街道の宿駅・市場町。近年、住宅都市化が顕著。人口9万9千。

さか‐とうじ【酒杜氏・酒刀自】

(→)「とうじ(杜氏)」に同じ。

さか‐とげ【逆刺】

逆にささったように感じられるとげ。

さかど‐ざ【坂戸座】

大和猿楽四座の一つ。大和の坂戸に座を持った。後の金剛座。

さか‐とったり【逆とったり】

相撲の手の一つ。「とったり」を打たれた腕を引き抜くようにして腰を捻ひねって相手を倒すもの。「とったり」を逆に返す手。

さか‐どの【酒殿】

供御くごの御酒みきを醸かもすための建物。神社にも設けた。酒屋。神楽歌、酒殿「―は広しま広し、甕みか越しにわが手なとりそ」

さか‐ども【逆艫】

(→)艫流ともながしに同じ。

さかどり‐の【坂鳥の】

〔枕〕

(鳥が坂を朝越えることから)「朝越ゆ」にかかる。万葉集1「―朝越えまして玉かぎる夕さりくれば」

さか‐とんぶり【逆とんぶり】

(→)「さかとんぼかえり」に同じ。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「小腕こがいな捩ぢ上げ、引かづいて―」

さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

①「さかとんぼかえり」の略。

②まっさかさま。

⇒さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】

さかとんぼ‐かえり【逆蜻蛉返り】‥カヘリ

まっさかさまに頭を下にしてひっくりかえること。

⇒さか‐とんぼ【逆蜻蛉】

さかな【肴・魚】

(酒菜さかなの意)

①酒を飲む時に添えて食う物。大和物語「かたい塩―にして酒を飲ませて」。「酒の―」

②酒席の興を添える歌舞や話題など。狂言、笠の下「のう御ぼう、なんぞ―が見たう御ざるの」。「上役の悪口を―にする」

③(「魚」と書く)(食用の)うお。魚類。「―を釣る」「白身の―」

⇒さかな‐うたい【肴謡】

⇒さかな‐かけ【肴懸】

⇒さかな‐がし【肴河岸】

⇒さかな‐ころがし【魚転がし】

⇒さかな‐じょうるり【肴浄瑠璃】

⇒さかな‐だい【肴台】

⇒さかな‐だな【肴店】

⇒さかな‐つり【魚釣】

⇒さかな‐まい【肴舞】

⇒さかな‐もの【肴物】

⇒さかな‐や【魚屋】

さが‐な

(形容詞サガナシの語幹)たちがよくないこと。宇津保物語俊蔭「あな―、たはぶれにものたまふべきことにあらず」

⇒さがな‐め【さがな目】

⇒さがな‐もの【さがな者】

さが‐な・い

〔形〕[文]さがな・し(ク)

①たちがわるい。意地悪だ。大鏡師輔「すこし御心―・く、御もの恨みなどせさせ給ふやうにぞ」

②口が悪い。口やかましい。源氏物語夕顔「ものいひ―・き罪」

③やんちゃだ。いたずらだ。徒然草「―・きわらはべどもの仕りける」

さかな‐うたい【肴謡】‥ウタヒ

酒宴の座興にうたう小謡こうたい。

⇒さかな【肴・魚】

広辞苑に「杯を貰う」で始まるの検索結果 1-1。