複数辞典一括検索+![]()

![]()

いろは【母】🔗⭐🔉

いろは【母】

(イロは接頭語)継母や義母でない、生みのはは。生母。実母。允恭紀(図書寮本)院政期点「母イロハに随ひたまひ」

おも【母】🔗⭐🔉

おも【母】

①はは。万葉集3「―父に妻に子どもに」

②乳母うば。万葉集12「緑児のためこそ―は求むといへ」

おも‐や【母屋・母家・主家】🔗⭐🔉

おも‐や【母屋・母家・主家】

①(ひさし・廊下などに対して)建物の中央の部分。もや。竹取物語「―の内には、女どもを番にをりて守らす」

②(付属の家屋に対して)住居に用いる建物。本屋ほんや。おおや。

③(分家・支店に対して)本家ほんけ・本店の意。

⇒母屋を渡す

○母屋を渡すおもやをわたす🔗⭐🔉

○母屋を渡すおもやをわたす

家の主導権を跡継ぎに譲り渡して隠居する。

⇒おも‐や【母屋・母家・主家】

おも‐ゆ【重湯】

水の量を多くして米を炊いた上澄みの糊状の汁。病人・乳児用。

おも‐よう【面様】‥ヤウ

顔のようす。かおだち。おもざし。枕草子294「額髪長やかに―よき人の」

お‐もらい【御貰い】‥モラヒ

乞食こじき。

おも‐らか【重らか】

①重そうなさま。増鏡「小さき唐櫃からびつの、金物したるが、いと―なるを」

②軽々しくないさま。おもおもしそう。おもやか。十訓抄「すべて人のふるまひは―に言葉ずくなにて」

おもり【錘・重り】

①物の重さを増すために付け加えるもの。

②釣針や魚網を沈めるためにつける鉛。沈子ちんし。

③秤はかりの一方にかけまたは載せて、物の重さとつりあわせる具。分銅ふんどう。

⇒おもり‐ずきん【錘頭巾】

お‐もり【御守】

①補佐し守ること。また、その人。

②子守こもり。

おもり‐か【重りか】

①重そうなさま。源氏物語末摘花「衣箱の―に古体なる」

②おもおもしいさま。おもらか。源氏物語宿木「今少しづしやかに―なる気色のまさり給へるを」

おもり‐ずきん【錘頭巾】‥ヅ‥

左右の端に鉛のおもりをつけて風にひるがえらぬようにした頭巾。元禄の初め、女形俳優荻野沢之丞がこの頭巾を用いたので、沢之丞頭巾ともいう。なまりずきん。

⇒おもり【錘・重り】

おも・る【重る】

〔自四〕

①目方が重くなる。

②病気が重くなる。源氏物語桐壺「日々に―・り給ひて」

おもろ

(「思い」と同源で、神に申し上げる、宣のり奉るの意)沖縄・奄美諸島に伝わる古代歌謡。呪術性・抒情性を内包した幅の広い叙事詩で、ほぼ12世紀から17世紀はじめにわたって謡われた。それを集大成したものに「おもろさうし」(22巻、1554首、1531〜1623年)がある。

→文献資料[おもろさうし]

おもろ・い

〔形〕

(京阪で)おもしろい。

おもろそうし【おもろさうし】‥サウシ

「おもろ」参照。

おも‐わ【面輪】

顔。顔面。万葉集9「望月の満たれる―に花のごと笑みて立てれば」

おもわく【思わく】オモハク

(思フのク語法。後世「思惑」の字を当てる)

①思うこと。万葉集12「君を―やむ時もなし」

②(副詞的に)思うことには。万葉集9「そこに―、家ゆ出でて三年の間ほとに垣も無く家うせめやと」

③思うところ。考え。意図。狭衣物語4「打たれじと用意したるゐずまひ、―どもも」。「―通り事が運ぶ」「―がはずれる」

④その人に対する他人の考え。気受け。評判。日葡辞書「ヒトノオモワクガハヅカシイ」。「世間の―を気にする」

⑤恋い慕うこと。また、恋人。好色五人女4「吉三郎方より―数々の文送りける心ざし」

⑥相場の騰落を見越し、その差金さきんを得る目的で売買すること。投機。

⇒おもわく‐うり【思惑売】

⇒おもわく‐おんな【思わく女】

⇒おもわく‐がい【思惑買】

⇒おもわく‐し【思惑師】

⇒おもわく‐すじ【思惑筋】

⇒おもわく‐ちがい【思惑違い】

⇒おもわく‐はずれ【思惑外れ】

⇒おもわく‐ばなし【思惑話】

おもわく‐うり【思惑売】オモハク‥

相場の低落を見越して売ること。見越売。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐おんな【思わく女】オモハクヲンナ

思いをかけている女。好きな女。好色一代女5「預かりゆかたを拵へ、―銘々に出し入れをするも相応の楽しみ」

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐がい【思惑買】オモハクガヒ

相場の騰貴を予期して、投機的に買い込むこと。見越買。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐し【思惑師】オモハク‥

思惑で売買をする相場師。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐すじ【思惑筋】オモハクスヂ

思惑で売買する手筋。思惑師の仲間。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐ちがい【思惑違い】オモハクチガヒ

思い違い。見当はずれ。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐はずれ【思惑外れ】オモハクハヅレ

見込みと違うこと。思惑違い。

⇒おもわく【思わく】

おもわく‐ばなし【思惑話】オモハク‥

思う所があってする話。浄瑠璃、栬狩剣本地「姫君の心を汲んでの―」

⇒おもわく【思わく】

おもわし・い【思わしい】オモハシイ

〔形〕[文]おもは・し(シク)

(多く、打消の語を伴って)好ましく思われる。気にいる。枕草子49「声にくからざらん人のみなん―・しかるべき」。「病状が―・くない」「―・い結果が得られない」

おもわ‐ず【思わず】オモハ‥

①心外であるさま。源氏物語夕霧「御心ざまの―なりし時いと憂しと思ひしかど」

②意外であるさま。土佐日記「かくはいふものか。…いと―なり」

③(副詞的に)そうしようと思ったわけではないのに。無意識に。「―かっとなる」

⇒おもわず‐がお【思わず顔】

⇒おもわず‐げ【思はずげ】

⇒思わず知らず

おもわず‐がお【思わず顔】オモハ‥ガホ

意外と思う顔つき。

⇒おもわ‐ず【思わず】

おもわず‐げ【思はずげ】オモハ‥

思いがけない様子。意外なさま。平家物語2「人々皆―にぞ見給ひける」

⇒おもわ‐ず【思わず】

かあ‐さん【母さん】🔗⭐🔉

かあ‐さん【母さん】

(カカサンの転)母親を親しみと敬意をこめて呼ぶ語。

かあ‐ちゃん【母ちゃん】🔗⭐🔉

かあ‐ちゃん【母ちゃん】

「母さん」のくだけた言い方。「うちの―」

かか‐さん【母さん】🔗⭐🔉

かか‐さん【母さん】

「かかさま」の転。

はは【母】🔗⭐🔉

はは【母】

(奈良時代にはファファ、平安時代にはファワと発音されるようになった。院政期の写本である「元永本古今集」には「はわ」と書いた例がある)

①おんなおや。子のある女。母親。また、配偶者の母をもいう。万葉集9「今だにも国にまかりて父―も妻をも見むと」

②物事を生み出すもと。「必要は発明の―」

はは【母】(作品名)🔗⭐🔉

はは【母】

(Mat' ロシア)ゴーリキーの長編小説。1906〜07年発表。一労働者の母が息子の影響で階級意識に目ざめ、革命運動に加わるまでを描く。プロレタリア文学の古典。

はは‐うえ【母上】‥ウヘ🔗⭐🔉

はは‐うえ【母上】‥ウヘ

母の敬称。

はは‐おや【母親】🔗⭐🔉

はは‐おや【母親】

女親。はは。↔父親。

⇒ははおや‐がっきゅう【母親学級】

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ🔗⭐🔉

ははおや‐がっきゅう【母親学級】‥ガクキフ

子供の教育に必要な教養を母親が身につけることを標榜して、戦後の一時期に開設された社会教育の組織。1950年頃から婦人学級、65年頃から家庭教育学級に受け継がれた。

⇒はは‐おや【母親】

はは‐きさき【母后】🔗⭐🔉

はは‐きさき【母后】

母である皇后。源氏物語桐壺「―世になくかしづき聞え給ふを」

はは‐ぎみ【母君】🔗⭐🔉

はは‐ぎみ【母君】

母の敬称。宇津保物語菊宴「―こひこがれ給ふにかひなし」

⇒ははぎみ‐だ・つ【母君だつ】

ははぎみ‐だ・つ【母君だつ】🔗⭐🔉

ははぎみ‐だ・つ【母君だつ】

〔自四〕

母君のように振る舞う。源氏物語東屋「―・つやと、いとあはれなる文を書きて」

⇒はは‐ぎみ【母君】

ははくい‐どり【母喰鳥】‥クヒ‥🔗⭐🔉

ははくい‐どり【母喰鳥】‥クヒ‥

フクロウの異称。

はは‐こ【母子】🔗⭐🔉

はは‐ご【母御】🔗⭐🔉

はは‐ご【母御】

母の尊敬語。太平記2「―頻しきりに諫めて」

ははこ‐ぐさ【母子草】🔗⭐🔉

ははこ‐ぐさ【母子草】

キク科の越年草。路傍に普通で、高さ10〜30センチメートル。茎と葉には白い綿毛を密生し、ビロード状。春・夏に、黄色の小頭状花を密につける。春の七草にいう「ごぎょう」で、若い茎葉は食用。ほうこぐさ。漢名、蓬蒿・鼠麹草。〈[季]春〉。〈本草和名〉

ははこぐさ

ハハコグサ

撮影:関戸 勇

ハハコグサ

撮影:関戸 勇

⇒はは‐こ【母子】

⇒はは‐こ【母子】

ハハコグサ

撮影:関戸 勇

ハハコグサ

撮影:関戸 勇

⇒はは‐こ【母子】

⇒はは‐こ【母子】

はは‐ごぜ【母御前】🔗⭐🔉

はは‐ごぜ【母御前】

「ははごぜん」の略。

はは‐ごぜん【母御前】🔗⭐🔉

はは‐ごぜん【母御前】

母の尊敬語。保元物語「―の聞し召し嘆き給はんその事をかねて思ふぞたとへなき」

ははこ‐もち【母子餅】🔗⭐🔉

ははこ‐もち【母子餅】

草餅の異称。

⇒はは‐こ【母子】

はは‐じゃ【母じゃ】‥ヂヤ🔗⭐🔉

はは‐じゃ【母じゃ】‥ヂヤ

「ははじゃひと」の略。

⇒ははじゃ‐ひと【母じゃ人】

ははじゃ‐ひと【母じゃ人】‥ヂヤ‥🔗⭐🔉

ははじゃ‐ひと【母じゃ人】‥ヂヤ‥

(「母である人」の意)子が母を親しんで呼ぶ称。ははびと。ははじゃ。

⇒はは‐じゃ【母じゃ】

はは‐の‐ひ【母の日】🔗⭐🔉

はは‐の‐ひ【母の日】

母に感謝する日。5月の第2日曜を当てる。アメリカに起こる。〈[季]夏〉

はは‐の‐みこと【母の命】🔗⭐🔉

はは‐の‐みこと【母の命】

母を敬っていう称。

はは‐びと【母人】🔗⭐🔉

はは‐びと【母人】

母を親しんでいう称。

はは‐みこ【母御子】🔗⭐🔉

はは‐みこ【母御子】

母である皇女・女王。

はは‐みや【母宮】🔗⭐🔉

はは‐みや【母宮】

①母である皇女・女王。

②皇子・皇女・王・女王などの母。狭衣物語3「心もとなしと―おぼしたれば」

はは‐みやすどころ【母御息所】🔗⭐🔉

はは‐みやすどころ【母御息所】

母である御息所。源氏物語若菜下「―もいといみじく嘆き給ひて」

ぼ‐いん【母音】🔗⭐🔉

ぼ‐いん【母音】

〔言〕(vowel)単音の分類の一つ。声帯の振動を伴う呼気が、口腔内で著しく通路を妨げられることなく通過して発せられる音。現代日本語ではア・イ・ウ・エ・オの五つ。呼気がもっぱら口腔を通過するならば口母音、一部鼻腔に流れるならば鼻母音となる。ぼおん。↔子音しいん。

⇒ぼいん‐こうたい【母音交替】

⇒ぼいん‐さんかっけい【母音三角形】

⇒ぼいん‐ちょうわ【母音調和】

ぼ‐いん【母韻】‥ヰン🔗⭐🔉

ぼ‐いん【母韻】‥ヰン

(→)母音ぼいんに同じ。

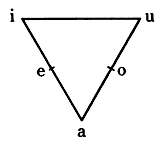

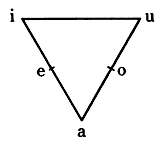

ぼいん‐さんかっけい【母音三角形】‥カク‥🔗⭐🔉

ぼいん‐さんかっけい【母音三角形】‥カク‥

ある言語の母音を、発音する際の口の開き、舌の位置によって三角形に配置して図示したもの。梯形ていけいで示すこともある。

母音三角形

⇒ぼ‐いん【母音】

⇒ぼ‐いん【母音】

⇒ぼ‐いん【母音】

⇒ぼ‐いん【母音】

ぼいん‐ちょうわ【母音調和】‥テウ‥🔗⭐🔉

ぼいん‐ちょうわ【母音調和】‥テウ‥

一つの語に現れるすべての母音が、ある音声上の特徴(例えば円唇・前舌など)を共有すること。トルコ語・フィンランド語・朝鮮語などにみられ、古代日本語にも存在した。

⇒ぼ‐いん【母音】

ほうこ‐ぐさ【母子草】ハウ‥🔗⭐🔉

ほうこ‐ぐさ【母子草】ハウ‥

ハハコグサの別称。〈[季]春〉

ぼ‐えき【母液】🔗⭐🔉

ぼ‐えき【母液】

溶液中から、溶質の析出した残余の液、または沈殿物を取り去った残りの液。

ぼが‐けんさ【母蛾検査】🔗⭐🔉

ぼが‐けんさ【母蛾検査】

蚕の微粒子病を防ぐため、雌蛾を磨り潰して顕微鏡で微粒子病胞子の有無を検査すること。蚕種検査。

ぼ‐かん【母艦】🔗⭐🔉

ぼ‐かん【母艦】

他の艦艇や航空機などの整備・補給、その兵員の休養などの設備をもった軍艦。航空母艦・潜水母艦の類。

ぼ‐がん【母岩】🔗⭐🔉

ぼ‐がん【母岩】

〔地〕目的とする鉱石や鉱物のまわりの岩石。

ぼ‐ぎ【母儀】🔗⭐🔉

ぼ‐ぎ【母儀】

①母たるものの模範。

②ははぎみ。ははご。母堂。和漢朗詠集「堂に―います。以て中天の月に逗留することなかれ」

ぼ‐けい【母兄】🔗⭐🔉

ぼ‐けい【母兄】

同母の兄。同腹の兄。

ぼ‐けい【母系】🔗⭐🔉

ぼ‐けい【母系】

母親方の系統。↔父系。

⇒ぼけい‐しゃかい【母系社会】

ぼ‐けい【母型】🔗⭐🔉

ぼ‐けい【母型】

活字の字面じづらを形成する金属製の型。これを活字鋳造機に取り付けて活字を作る。製作法によって、電胎母型(ガラ母型)・彫刻母型(ベントン母型)・打込母型(パンチ母型)の3種がある。字母。

⇒ぼけい‐ぶん【母型文】

ぼけい‐しゃかい【母系社会】‥クワイ🔗⭐🔉

ぼけい‐しゃかい【母系社会】‥クワイ

(matrilineal society)母の系統の血縁者とともに家族・血縁集団を形成している社会。母方にのみ先祖を意識し、男の財産・地位は母の兄弟から受け継がれる。家族・血縁集団の統制権が女子にあるのを母権と呼ぶが、母系社会は必ずしも母権的ではない。

⇒ぼ‐けい【母系】

ぼけい‐ぶん【母型文】🔗⭐🔉

ぼけい‐ぶん【母型文】

(matrix sentence)複文で、従属節が埋めこまれる母体となる文。

⇒ぼ‐けい【母型】

ぼ‐ご【母語】🔗⭐🔉

ぼ‐ご【母語】

(Muttersprache ドイツ)幼時に母親などから自然な状態で習得する言語。第1言語。母国語というと国家意識が加わる。

ぼ‐こう【母后】🔗⭐🔉

ぼ‐こう【母后】

天皇の母である后きさき。ははきさき。

ぼ‐こう【母校】‥カウ🔗⭐🔉

ぼ‐こう【母校】‥カウ

自分が学んで卒業した学校。出身校。

ぼ‐こう【母港】‥カウ🔗⭐🔉

ぼ‐こう【母港】‥カウ

その船の本拠地となっている港。

ぼ‐こく【母国】🔗⭐🔉

ぼ‐こく【母国】

①分かれ出た国から、もとの国をいう称。

②自分の生まれた国。祖国。

⇒ぼこく‐ご【母国語】

ぼこく‐ご【母国語】🔗⭐🔉

ぼ‐ざい【母材】🔗⭐🔉

ぼ‐ざい【母材】

主要材料。特に、コンクリートにおけるセメント。

ぼ‐し【母子】🔗⭐🔉

ぼ‐し【母子】

母と子。「―寮」

ぼし‐および‐かふ‐ふくし‐ほう【母子及び寡婦福祉法】‥クワ‥ハフ🔗⭐🔉

ぼし‐および‐かふ‐ふくし‐ほう【母子及び寡婦福祉法】‥クワ‥ハフ

母子家庭における子供の健全育成と母親・寡婦の生活を保障することを目的とした法律。1964年母子福祉法として公布し、81年改正。

ぼし‐かてい【母子家庭】🔗⭐🔉

ぼし‐かてい【母子家庭】

母と未成年の子とで構成されている家庭。母子世帯。

ぼし‐かんせん【母子感染】🔗⭐🔉

ぼし‐かんせん【母子感染】

母親から子供へ、胎盤や分娩時の産道、母乳から病原体が感染すること。垂直感染。

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ🔗⭐🔉

ぼし‐けんこう‐てちょう【母子健康手帳】‥カウ‥チヤウ

母子保健法に基づき、市町村から妊娠の届出をした者に交付される手帳。妊産婦や乳幼児が医師・歯科医師・助産師・保健師の健康診査や保健指導をうけたとき、指導上必要な事項が記入される。母子手帳。

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥🔗⭐🔉

ぼし‐せいかつ‐しえんしせつ【母子生活支援施設】‥クワツ‥ヱン‥

児童福祉施設の一つ。配偶者のない女性とその子とが入所して保護を受ける。母親の就労や育児への援助、子どもの保育・学習指導が行われる。児童福祉法の改正により、1998年母子寮から名称変更。

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

ぼし‐てちょう【母子手帳】‥チヤウ

母子健康手帳の略称。

ぼし‐ねんきん【母子年金】🔗⭐🔉

ぼし‐ねんきん【母子年金】

国民年金法による旧給付の一つ。夫が死亡した場合、その妻に一定の条件のもとに支給される。1985年の法改正により遺族基礎年金に吸収・統合。

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ🔗⭐🔉

ぼし‐ほけん‐ほう【母子保健法】‥ハフ

母性と乳幼児の健康の保持増進を目的とした法律。母子健康手帳・養育医療などについて規定する。1965年公布。

ぼ‐じゅ【母樹】🔗⭐🔉

ぼ‐じゅ【母樹】

植物栽培のもととなる種子・接ぎ穂を産する樹。

ぼ‐しゅうだん【母集団】‥シフ‥🔗⭐🔉

ぼ‐しゅうだん【母集団】‥シフ‥

〔数〕(population)(元来は統計の対象となる人間集団の意)一般に、統計の対象となる事物の集団。調査の対象とする標本(サンプル)を抽出するもとの集団。

⇒ぼしゅうだん‐の‐おおきさ【母集団の大きさ】

⇒ぼしゅうだん‐ぶんぷ【母集団分布】

⇒ぼしゅうだん‐へんすう【母集団変数】

⇒ぼしゅうだん‐へんりょう【母集団変量】

ぼしゅうだん‐の‐おおきさ【母集団の大きさ】‥シフ‥オホキサ🔗⭐🔉

ぼしゅうだん‐の‐おおきさ【母集団の大きさ】‥シフ‥オホキサ

母集団に属する要素の個数。

⇒ぼ‐しゅうだん【母集団】

ぼしゅうだん‐ぶんぷ【母集団分布】‥シフ‥🔗⭐🔉

ぼしゅうだん‐ぶんぷ【母集団分布】‥シフ‥

母集団変数の確率分布。

⇒ぼ‐しゅうだん【母集団】

ぼしゅうだん‐へんすう【母集団変数】‥シフ‥🔗⭐🔉

ぼしゅうだん‐へんすう【母集団変数】‥シフ‥

母集団変量から得られる確率変数X。例えば、生徒の体重(母集団変量)をXキログラムとする類。

⇒ぼ‐しゅうだん【母集団】

ぼしゅうだん‐へんりょう【母集団変量】‥シフ‥リヤウ🔗⭐🔉

ぼしゅうだん‐へんりょう【母集団変量】‥シフ‥リヤウ

母集団に属する各要素について注目する量。例えば100人の生徒(母集団)の身長あるいは体重。

⇒ぼ‐しゅうだん【母集団】

ぼし‐りょう【母子寮】‥レウ🔗⭐🔉

ぼし‐りょう【母子寮】‥レウ

母子生活支援施設の旧称。

ぼしん‐ぞう【母神像】‥ザウ🔗⭐🔉

ぼしん‐ぞう【母神像】‥ザウ

女性をかたどった像。女性の出産力への崇拝を表す。女神像。

ぼ‐せい【母性】🔗⭐🔉

ぼせい‐あい【母性愛】🔗⭐🔉

ぼせい‐あい【母性愛】

母親が持つ、子に対する先天的・本能的な愛情。「―にめざめる」

⇒ぼ‐せい【母性】

ぼせい‐いでん【母性遺伝】‥ヰ‥🔗⭐🔉

ぼせい‐いでん【母性遺伝】‥ヰ‥

(maternal inheritance)卵の細胞質に貯えられた母親の核内遺伝子の産物が子の形質として現れる遺伝様式。母親の細胞質は卵を通じて伝わりうるが、父親の細胞質は、精子核のみが卵に入るため伝わらない。

⇒ぼ‐せい【母性】

ぼせい‐ほご【母性保護】🔗⭐🔉

ぼせい‐ほご【母性保護】

女性労働者が持っている母性機能の観点から行われる法律上の保護。産前・産後の休暇、育児時間、生理日の休暇、深夜業の制限、時間外・休日の労働制限など。

⇒ぼ‐せい【母性】

ぼ‐せん【母川】🔗⭐🔉

ぼ‐せん【母川】

魚が生まれた川。

⇒ぼせん‐かいき【母川回帰】

⇒ぼせんこく‐しゅぎ【母川国主義】

ぼ‐せん【母線】🔗⭐🔉

ぼ‐せん【母線】

①〔数〕錐面、柱面、一葉双曲面などのように、直線の移動によって曲面が描かれる時に、その各位置における直線を、その曲面の母線という。

②発電所または変電所内で、その電源から発生する全電流を受け、これからさらに開閉器を経て各外線に電流を分配する幹線。ふつう裸銅帯・銅管などを使用。

ぼせん‐かいき【母川回帰】‥クワイ‥🔗⭐🔉

ぼせん‐かいき【母川回帰】‥クワイ‥

サケ類に見られる行動で、産卵のために、海から自分の生まれた川へ遡ること。

⇒ぼ‐せん【母川】

ぼせんこく‐しゅぎ【母川国主義】🔗⭐🔉

ぼせんこく‐しゅぎ【母川国主義】

サケなど遡河そか性の魚種については、公海を回遊中であっても、母川の所在する国が、その漁獲等に関する排他的管轄権をもつとする原則。

⇒ぼ‐せん【母川】

ほろ【母衣・幌】🔗⭐🔉

ほろ【母衣・幌】

①鎧よろいの背につけて飾りとし、時に、流れ矢を防いだ具。平安末期には五幅ほどの布帛ふはくで長くなびかせるように作った。室町時代からは内部に籠かご(母衣串)を入れて風をはらんだように作り、指物さしものとして用いた。「保侶」「保衣」などとも書く。平家物語9「紅の―をかけ」

母衣

②「ほろがや」に用いる布。

③風・雨・日光などを防ぐために車につけるおおい。「―馬車」

②「ほろがや」に用いる布。

③風・雨・日光などを防ぐために車につけるおおい。「―馬車」

②「ほろがや」に用いる布。

③風・雨・日光などを防ぐために車につけるおおい。「―馬車」

②「ほろがや」に用いる布。

③風・雨・日光などを防ぐために車につけるおおい。「―馬車」

ほろ‐がや【母衣蚊屋】🔗⭐🔉

ほろ‐がや【母衣蚊屋】

竹または針金を骨とし、母衣の形に作った小さい蚊屋。幼児用。〈[季]夏〉

ほろ‐ぐし【母衣串】🔗⭐🔉

ほろ‐ぐし【母衣串】

室町時代以後、母衣の心しんに入れた籠かご。

ほろ‐つけ【母衣付】🔗⭐🔉

ほろ‐つけ【母衣付】

筋兜すじかぶとの四天の鋲びょうの下にある穴から出してある紐の輪奈わな。俗説に母衣をつけるためという。

ほろ‐ばしゃ【幌馬車・母衣馬車】🔗⭐🔉

ほろ‐ばしゃ【幌馬車・母衣馬車】

幌でおおった馬車。

ほろ‐びき【母衣引】🔗⭐🔉

ほろ‐びき【母衣引】

近世の馬術の技。母衣串ほろぐしにかけた吹貫ふきぬき1反の母衣を背負って長く後方になびかせ、地につかないように疾駆するもの。

ほろ‐ぶくろ【母衣袋】🔗⭐🔉

ほろ‐ぶくろ【母衣袋】

母衣をしまい入れる袋。太平記29「或いは―より母衣取り出して」

ほろ‐むしゃ【母衣武者】🔗⭐🔉

ほろ‐むしゃ【母衣武者】

母衣をかけた武者。

も‐や【母屋・身屋・身舎】🔗⭐🔉

も‐や【母屋・身屋・身舎】

①屋の中で主となる所、すなわち廂ひさしの内の中央の間。枕草子39「御帳立てたる―の柱に」

②(大工の語)家の簷のきの内。

③物置・離屋に対して、住居に用いる家。おもや。本屋。

④棟および軒桁のきげたに平行して棰たるきをうける横木。もやげた。

もや‐げた【母屋桁】🔗⭐🔉

もや‐げた【母屋桁】

(→)「もや(母屋)」4に同じ。

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ🔗⭐🔉

もや‐の‐だいきょう【母屋の大饗】‥キヤウ

大饗のうち、母屋で行うもの。年中行事歌合「大臣の―は年を経て行ひ侍りしぞかし」↔庇ひさしの大饗

[漢]母🔗⭐🔉

母 字形

筆順

筆順

〔毋部1画/5画/教育/4276・4A6C〕

〔音〕ボ(慣) モ(呉)

〔訓〕はは

[意味]

①ははおや。「母性・母乳・祖母・国母こくも」

②もと。根源。

㋐出身。「母国・母校」

㋑おやもと。本拠。「母船・母港」

㋒物を作り出すもと。「母型・字母・酵母」

[解字]

解字

〔毋部1画/5画/教育/4276・4A6C〕

〔音〕ボ(慣) モ(呉)

〔訓〕はは

[意味]

①ははおや。「母性・母乳・祖母・国母こくも」

②もと。根源。

㋐出身。「母国・母校」

㋑おやもと。本拠。「母船・母港」

㋒物を作り出すもと。「母型・字母・酵母」

[解字]

解字 二つの乳首を有する女を描いた象形文字。子を生み育てる女性の意。

[下ツキ

阿母・異母・雲母・家母・義母・空母・愚母・継母・賢母・酵母・国母・実母・字母・慈母・叔母・聖母・生母・曾祖母・祖母・嫡母・同母・伯母・悲母・父母・分母・保母・孟母・木母・養母・寮母・乳母うば

[難読]

お母さんおかあさん・母屋おもや・母衣ほろ

二つの乳首を有する女を描いた象形文字。子を生み育てる女性の意。

[下ツキ

阿母・異母・雲母・家母・義母・空母・愚母・継母・賢母・酵母・国母・実母・字母・慈母・叔母・聖母・生母・曾祖母・祖母・嫡母・同母・伯母・悲母・父母・分母・保母・孟母・木母・養母・寮母・乳母うば

[難読]

お母さんおかあさん・母屋おもや・母衣ほろ

筆順

筆順

〔毋部1画/5画/教育/4276・4A6C〕

〔音〕ボ(慣) モ(呉)

〔訓〕はは

[意味]

①ははおや。「母性・母乳・祖母・国母こくも」

②もと。根源。

㋐出身。「母国・母校」

㋑おやもと。本拠。「母船・母港」

㋒物を作り出すもと。「母型・字母・酵母」

[解字]

解字

〔毋部1画/5画/教育/4276・4A6C〕

〔音〕ボ(慣) モ(呉)

〔訓〕はは

[意味]

①ははおや。「母性・母乳・祖母・国母こくも」

②もと。根源。

㋐出身。「母国・母校」

㋑おやもと。本拠。「母船・母港」

㋒物を作り出すもと。「母型・字母・酵母」

[解字]

解字 二つの乳首を有する女を描いた象形文字。子を生み育てる女性の意。

[下ツキ

阿母・異母・雲母・家母・義母・空母・愚母・継母・賢母・酵母・国母・実母・字母・慈母・叔母・聖母・生母・曾祖母・祖母・嫡母・同母・伯母・悲母・父母・分母・保母・孟母・木母・養母・寮母・乳母うば

[難読]

お母さんおかあさん・母屋おもや・母衣ほろ

二つの乳首を有する女を描いた象形文字。子を生み育てる女性の意。

[下ツキ

阿母・異母・雲母・家母・義母・空母・愚母・継母・賢母・酵母・国母・実母・字母・慈母・叔母・聖母・生母・曾祖母・祖母・嫡母・同母・伯母・悲母・父母・分母・保母・孟母・木母・養母・寮母・乳母うば

[難読]

お母さんおかあさん・母屋おもや・母衣ほろ

広辞苑に「母」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む