複数辞典一括検索+![]()

![]()

しゅう‐しょ【洲渚】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐しょ【洲渚】シウ‥

洲すのなぎさ。

しゅう‐しょ【洲嶼】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐しょ【洲嶼】シウ‥

洲すとしま。

す【洲・州】🔗⭐🔉

す【洲・州】

水流に運ばれた土砂が堆積して、河川・湖海の水面上に現れた所。砂洲さす。

す‐さき【洲崎】🔗⭐🔉

す‐さき【洲崎】

①洲すが長く海中または河中にさし出て、崎となった所。

②洲崎形の模様。世間胸算用5「萌黄色に染鹿子の―、裏は薄紅にして」

⇒すさき‐み【洲崎廻】

すさき【洲崎】(地名)🔗⭐🔉

すさき【洲崎】

東京都江東区木場の東隣一帯の通称。江戸時代にできた埋立地。洲崎弁財天社(洲崎神社)がある。1888年(明治21)根津の妓楼を移し、洲崎遊郭といった。

すさき‐み【洲崎廻】🔗⭐🔉

すさき‐み【洲崎廻】

洲崎の湾曲した所。万葉集1「この―に鶴たず鳴くべしや」

⇒す‐さき【洲崎】

す‐どり【渚鳥・洲鳥】🔗⭐🔉

す‐どり【渚鳥・洲鳥】

①洲すにいる鳥。シギ・チドリの類。万葉集17「射水川みなとの―朝凪ぎに潟に求食あさりし」

②ミサゴの異称。

す‐ながし【洲流し】🔗⭐🔉

す‐ながし【洲流し】

①洲に流すこと。また、そのもの。

②紙などに金銀の砂子すなごを散らしたもの。

③砂浜に水の流れるさまを想わせる文様。

④旗または幕などに、洲浜の文様を染め抜いた紋。

⇒すながし‐あみ【洲流し網】

すながし‐あみ【洲流し網】🔗⭐🔉

すながし‐あみ【洲流し網】

満潮の際、洲に下ろして、車蝦くるまえびなどを漁獲する網。

⇒す‐ながし【洲流し】

す‐ばしり【洲走り】🔗⭐🔉

す‐ばしり【洲走り】

ボラの稚魚の称。

す‐はま【洲浜】🔗⭐🔉

す‐はま【洲浜】

①洲が大きくなり、海岸線に曲線的な出入りのある浜辺。

②洲浜の形にかたどった台。これに岩木・花鳥・瑞祥のものなど、種々の景物を設けたもの。もと、饗宴の飾り物としたが、のち正月の蓬莱、婚姻儀式の島台として肴を盛るのに用いた。洲浜台。落窪物語3「島に木共多く植ゑて、―いとをかし」

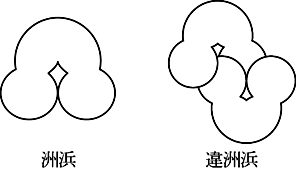

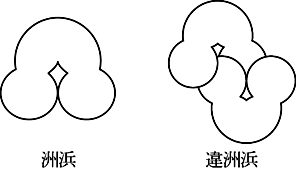

洲浜

③洲浜形の略。

④棹物菓子の名。弘安(1278〜1288)年間、京都の松寿軒創製。水飴・大豆粉・白砂糖などで製し、3本の竹を用いて横断面を洲浜形にし、小口切にしたもの。すあま。

⑤紋所の名。洲浜形のもの。洲浜・違ちがい洲浜・割洲浜・洲浜木瓜もっこう・花洲浜など種々ある。

洲浜

③洲浜形の略。

④棹物菓子の名。弘安(1278〜1288)年間、京都の松寿軒創製。水飴・大豆粉・白砂糖などで製し、3本の竹を用いて横断面を洲浜形にし、小口切にしたもの。すあま。

⑤紋所の名。洲浜形のもの。洲浜・違ちがい洲浜・割洲浜・洲浜木瓜もっこう・花洲浜など種々ある。

洲浜

⇒すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】

⇒すはま‐がた【洲浜形】

⇒すはま‐ざ【洲浜座】

⇒すはま‐そう【洲浜草】

⇒すはま‐だい【洲浜台】

⇒すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】

⇒すはま‐がた【洲浜形】

⇒すはま‐ざ【洲浜座】

⇒すはま‐そう【洲浜草】

⇒すはま‐だい【洲浜台】

③洲浜形の略。

④棹物菓子の名。弘安(1278〜1288)年間、京都の松寿軒創製。水飴・大豆粉・白砂糖などで製し、3本の竹を用いて横断面を洲浜形にし、小口切にしたもの。すあま。

⑤紋所の名。洲浜形のもの。洲浜・違ちがい洲浜・割洲浜・洲浜木瓜もっこう・花洲浜など種々ある。

洲浜

③洲浜形の略。

④棹物菓子の名。弘安(1278〜1288)年間、京都の松寿軒創製。水飴・大豆粉・白砂糖などで製し、3本の竹を用いて横断面を洲浜形にし、小口切にしたもの。すあま。

⑤紋所の名。洲浜形のもの。洲浜・違ちがい洲浜・割洲浜・洲浜木瓜もっこう・花洲浜など種々ある。

洲浜

⇒すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】

⇒すはま‐がた【洲浜形】

⇒すはま‐ざ【洲浜座】

⇒すはま‐そう【洲浜草】

⇒すはま‐だい【洲浜台】

⇒すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】

⇒すはま‐がた【洲浜形】

⇒すはま‐ざ【洲浜座】

⇒すはま‐そう【洲浜草】

⇒すはま‐だい【洲浜台】

すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

すはま‐おにがわら【洲浜鬼瓦】‥ガハラ

洲浜形の鬼瓦。

⇒す‐はま【洲浜】

すはま‐がた【洲浜形】🔗⭐🔉

すはま‐がた【洲浜形】

洲浜を上から見おろした形。輪郭に出入りのある形。近世では三つ輪型ともいう。洲浜。

⇒す‐はま【洲浜】

すはま‐ざ【洲浜座】🔗⭐🔉

すはま‐ざ【洲浜座】

仏像の台座の一種。洲浜の形に作った岩座。

⇒す‐はま【洲浜】

すはま‐そう【洲浜草】‥サウ🔗⭐🔉

すはま‐そう【洲浜草】‥サウ

ミスミソウの別称。〈[季]春〉

⇒す‐はま【洲浜】

すはま‐だい【洲浜台】🔗⭐🔉

すもと【洲本】🔗⭐🔉

すもと【洲本】

兵庫県、淡路島の中心都市。南海道の港町、蜂須賀氏の家老稲田氏の城下町として発展。人口5万。

ひし【洲】🔗⭐🔉

ひし【洲】

(マレー語pasirに関係があるか。ヒス(干洲)・ヒセ(干瀬)の訛ともいう。ヒジとも)海の洲す。大隅風土記逸文「海の中の洲すは、隼人の俗くにひとの語に必志ひしと云ふ」

[漢]洲🔗⭐🔉

洲 字形

〔水(氵・氺)部6画/9画/人名/2907・3D27〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕す・しま (名)くに

[意味]

①川の中の島。す。なかす。(同)州。「洲汀しゅうてい・洲渚しゅうしょ・洲島・砂洲さす」

②くに。大陸。「五大洲・アジア洲・八洲はっしゅう・やしま」

▷[

〔水(氵・氺)部6画/9画/人名/2907・3D27〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕す・しま (名)くに

[意味]

①川の中の島。す。なかす。(同)州。「洲汀しゅうてい・洲渚しゅうしょ・洲島・砂洲さす」

②くに。大陸。「五大洲・アジア洲・八洲はっしゅう・やしま」

▷[ ][

][ ]は異体字。現代表記では「州」と書く。

]は異体字。現代表記では「州」と書く。

〔水(氵・氺)部6画/9画/人名/2907・3D27〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕す・しま (名)くに

[意味]

①川の中の島。す。なかす。(同)州。「洲汀しゅうてい・洲渚しゅうしょ・洲島・砂洲さす」

②くに。大陸。「五大洲・アジア洲・八洲はっしゅう・やしま」

▷[

〔水(氵・氺)部6画/9画/人名/2907・3D27〕

〔音〕シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕す・しま (名)くに

[意味]

①川の中の島。す。なかす。(同)州。「洲汀しゅうてい・洲渚しゅうしょ・洲島・砂洲さす」

②くに。大陸。「五大洲・アジア洲・八洲はっしゅう・やしま」

▷[ ][

][ ]は異体字。現代表記では「州」と書く。

]は異体字。現代表記では「州」と書く。

広辞苑に「洲」で始まるの検索結果 1-21。