複数辞典一括検索+![]()

![]()

○甲羅を経るこうらをへる🔗⭐🔉

○甲羅を経るこうらをへる

年功を積む。熟練する。劫臈こうろうを経る。

⇒こう‐ら【甲羅】

こう‐らん【勾欄・鉤欄】

①(→)高欄こうらん1に同じ。

②江戸時代、劇場や舞台のこと。

③(→)手摺てすり2に同じ。

こう‐らん【洪瀾】

おおなみ。洪濤こうとう。

こう‐らん【紅蘭】

花が紅色の蘭。

こう‐らん【高覧】カウ‥

他人が見ることの尊敬語。「―に供する」

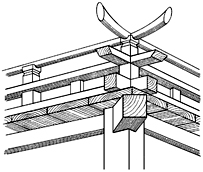

こう‐らん【高欄】カウ‥

①宮殿・社寺・廊下・橋などの、端の反りまがった欄干らんかん。

高欄

②牛車ぎっしゃの前後の口の下に張り渡した低い仕切りの板。

③椅子のひじかけ。

こう‐らん【攪乱】カウ‥

かきみだすこと。かくらん。

こう‐らんけい【広卵形】クワウ‥

幅の広い卵形。

こう‐らんは【洪蘭坡】

⇒ホン=ナンパ

こ‐うり【小売】

物品を卸売おろしうりから買い入れて、これを消費者に分けて売ること。「―店」「―業者」「―価格」

こう‐り【公吏】

公共団体の事務を行う職員の旧称。地方公務員。吏員。

こう‐り【公利】

公共の利益。

こう‐り【公理】

①おおやけの道理。一般に通ずる道理。

②〔哲〕(axiom)

㋐証明不可能であるとともに、また証明を必要とせず直接に自明の真として承認され他の命題の前提となる基本命題。

㋑ある理論領域で仮定される基本前提。この場合、公理は自明な真理ではなく、公理系のとり方によって定まる。従ってある公理系で公理である命題も、他の公理系においては公理から証明される定理となることや、また偽となることがある。

⇒こうり‐けい【公理系】

⇒こうり‐しゅぎ【公理主義】

⇒こうりてき‐ほうほう【公理的方法】

⇒こうり‐ろん【公理論】

こう‐り【功利】

①[管子立政]功名と利得。功労と利益。

②他の目的の実現に役立つもの。効用。

⇒こうり‐しゅぎ【功利主義】

⇒こうり‐てき【功利的】

こう‐り【行李・梱】カウ‥

①(行きおさめる意)使者。

②旅行の荷物。旅行の支度。転じて、旅。

③旅行用の荷物入れ。竹または柳で編み、つづらのようにつくったもの。衣類入れにも使う。「柳―」

④軍隊の戦闘または宿営に必要な弾薬・糧秣りょうまつ・器具などを運ぶ部隊。

こう‐り【狡吏】カウ‥

わるがしこい役人。狡猾な官公吏。

こう‐り【荒籬】クワウ‥

荒れ破れた垣根。

こう‐り【高利】カウ‥

①大きな利益。

②法定ないし通常の利率より高い利率。↔低利。

⇒こうり‐がし【高利貸】

こう‐り【黄鸝】クワウ‥

ウグイスの異称。

こう‐り【蒿里】カウ‥

①中国で、人の死後魂が帰るといわれる地。泰山の南に想定された。

②士大夫や庶民の送葬の時に歌われた歌。漢の田横の死を悼んでその食客が作った挽歌に始まるという。→薤露かいろ

ごう‐り【合理】ガフ‥

道理にかなっていること。

⇒ごうり‐か【合理化】

⇒ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】

⇒ごうり‐しゅぎ【合理主義】

⇒ごうり‐せい【合理性】

⇒ごうり‐てき【合理的】

⇒ごうり‐ろん【合理論】

ごう‐り【毫釐】ガウ‥

きわめて少ない分量。

⇒毫釐の差は千里の謬

ごう‐り【郷里】ガウ‥

さと。村里。

⇒ごうり‐せい【郷里制】

ごうり‐か【合理化】ガフ‥クワ

(rationalization)

①無駄を省き、能率的に目的が達成されるようにすること。労働生産性を高めるため、新技術の採用、企業組織の改変、人員削減などを行うこと。「業務を―する」

②もっともらしく理由づけること。正当化。「自己の行動を―する」

③〔心〕欲求が満足されなかった時に、その理由を無意識的に正当化して自我が傷つくのを防ぐこと。防衛機制の一つ。

⇒ごう‐り【合理】

ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】ガフ‥クワ‥

産業の生産体制を合理化するために、独占禁止法で特別に認められていた企業間協定。1999年廃止。→不況カルテル。

⇒ごう‐り【合理】

こうり‐がし【高利貸】カウ‥

不当な高利で金銭を貸すこと。また、それを業とする人。

⇒こう‐り【高利】

ごう‐りき【合力】ガフ‥

⇒こうりょく

ごう‐りき【強力・剛力】ガウ‥

①力の強いこと。また、その人。「―無双」

②荷を負って修験者しゅげんじゃなどに従う下男。

③登山者の荷を負い案内に立つ人。

⇒ごうりき‐はん【強力犯】

ごう‐りき【業力】ゴフ‥

〔仏〕果報を引き起こす業因の力。

こう‐りきし【高力士】カウ‥

唐代の宦官。本姓は馮。広東潘州の人。玄宗に仕えて寵愛された。唐の郭湜に小説「高力士伝」がある。(684〜762)

ごうりき‐はん【強力犯】ガウ‥

暴力または脅迫を手段とする犯罪。殺人・強盗・強姦の類。実力犯。↔知能犯

⇒ごう‐りき【強力・剛力】

こうり‐けい【公理系】

(axiomatic system)ある科学の領域の根底に置かれる基本命題の体系。他のすべての命題はそれから演繹えんえき的に導き出される。同一領域においてもいろいろな公理系が可能であるが、無矛盾性の要求をみたすものでなければならない。→無矛盾性。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【公理主義】

①数学を仮説としての公理系の上に純論理的に構成しようとする主張。ヒルベルトにはじまる。↔直観主義。

②公理的方法を唯一の科学的方法と見なし、すべての科学はこの方法によって構築されるべきであるという主張。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【功利主義】

(utilitarianism)

①広義では、功利を一切の価値の原理と考える説。

②ベンサム・ミルらを代表とする倫理・政治学説。快楽の増大と苦痛の減少を道徳の基礎とし、「最大多数の最大幸福」を原理として社会の幸福と個人の幸福との調和を企図した。ベンサムとミルとは共に快楽主義に立脚するが、幸福についての考え方を異にする。功利説。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐しゅぎ【合理主義】ガフ‥

(rationalism)

①一般に理性を重んじ、生活のあらゆる面で合理性を貫こうとする態度。

②〔哲〕(→)合理論に同じ。↔経験主義。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【合理性】ガフ‥

①道理にかなっていること。論理の法則にかなっていること。

②行為が無駄なく能率的に行われること。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【郷里制】ガウ‥

律令時代の地方行政制度。大化改新以来の国・郡・里3段階の行政区画を、717年(養老1)里を郷と改め、郷をさらに2〜3の里に分割し、新たに郷長・里正りせいを任命して、国・郡・郷・里の4段階としたもの。隋・唐の州・県・郷きょう・里4段階の制の模倣。740年(天平12)廃止。→国郡里制

⇒ごう‐り【郷里】

こう‐りつ【工率】

〔理〕(→)仕事率に同じ。

こう‐りつ【公立】

都道府県・市町村その他公共団体が設立・維持すること。

⇒こうりつ‐がっこう【公立学校】

こう‐りつ【効率】カウ‥

①機械によってなされた有用な仕事の量と機械に供給された全エネルギーとの比。「熱―」

②一般に、仕事の能率。「―がよい」

⇒こうりつ‐てき【効率的】

こう‐りつ【高率】カウ‥

率が高いこと。高い率。「―の関税」↔低率

こうりつ‐がっこう【公立学校】‥ガクカウ

地方公共団体(都道府県・特別区・区市町村)の設置する学校。国立・私立の学校に対していう。

⇒こう‐りつ【公立】

こうりつ‐てき【効率的】カウ‥

効率のよいこと。手間ひまを無駄なく使うこと。「時間を―に使う」

⇒こう‐りつ【効率】

こうり‐てき【功利的】

その行為が自分の利益になるかどうかを先ず考えるさま。打算的。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐てき【合理的】ガフ‥

①道理や理屈にかなっているさま。

②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。

⇒ごう‐り【合理】

こうりてき‐ほうほう【公理的方法】‥ハウハフ

(axiomatic method)ある科学領域の基盤となる公理系を見出し、それと特定の推理規則とに基づいて、その領域のすべての命題を演繹的に導出して理論を組みあげる方法。ユークリッド幾何学がその典型。公理論。

⇒こう‐り【公理】

②牛車ぎっしゃの前後の口の下に張り渡した低い仕切りの板。

③椅子のひじかけ。

こう‐らん【攪乱】カウ‥

かきみだすこと。かくらん。

こう‐らんけい【広卵形】クワウ‥

幅の広い卵形。

こう‐らんは【洪蘭坡】

⇒ホン=ナンパ

こ‐うり【小売】

物品を卸売おろしうりから買い入れて、これを消費者に分けて売ること。「―店」「―業者」「―価格」

こう‐り【公吏】

公共団体の事務を行う職員の旧称。地方公務員。吏員。

こう‐り【公利】

公共の利益。

こう‐り【公理】

①おおやけの道理。一般に通ずる道理。

②〔哲〕(axiom)

㋐証明不可能であるとともに、また証明を必要とせず直接に自明の真として承認され他の命題の前提となる基本命題。

㋑ある理論領域で仮定される基本前提。この場合、公理は自明な真理ではなく、公理系のとり方によって定まる。従ってある公理系で公理である命題も、他の公理系においては公理から証明される定理となることや、また偽となることがある。

⇒こうり‐けい【公理系】

⇒こうり‐しゅぎ【公理主義】

⇒こうりてき‐ほうほう【公理的方法】

⇒こうり‐ろん【公理論】

こう‐り【功利】

①[管子立政]功名と利得。功労と利益。

②他の目的の実現に役立つもの。効用。

⇒こうり‐しゅぎ【功利主義】

⇒こうり‐てき【功利的】

こう‐り【行李・梱】カウ‥

①(行きおさめる意)使者。

②旅行の荷物。旅行の支度。転じて、旅。

③旅行用の荷物入れ。竹または柳で編み、つづらのようにつくったもの。衣類入れにも使う。「柳―」

④軍隊の戦闘または宿営に必要な弾薬・糧秣りょうまつ・器具などを運ぶ部隊。

こう‐り【狡吏】カウ‥

わるがしこい役人。狡猾な官公吏。

こう‐り【荒籬】クワウ‥

荒れ破れた垣根。

こう‐り【高利】カウ‥

①大きな利益。

②法定ないし通常の利率より高い利率。↔低利。

⇒こうり‐がし【高利貸】

こう‐り【黄鸝】クワウ‥

ウグイスの異称。

こう‐り【蒿里】カウ‥

①中国で、人の死後魂が帰るといわれる地。泰山の南に想定された。

②士大夫や庶民の送葬の時に歌われた歌。漢の田横の死を悼んでその食客が作った挽歌に始まるという。→薤露かいろ

ごう‐り【合理】ガフ‥

道理にかなっていること。

⇒ごうり‐か【合理化】

⇒ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】

⇒ごうり‐しゅぎ【合理主義】

⇒ごうり‐せい【合理性】

⇒ごうり‐てき【合理的】

⇒ごうり‐ろん【合理論】

ごう‐り【毫釐】ガウ‥

きわめて少ない分量。

⇒毫釐の差は千里の謬

ごう‐り【郷里】ガウ‥

さと。村里。

⇒ごうり‐せい【郷里制】

ごうり‐か【合理化】ガフ‥クワ

(rationalization)

①無駄を省き、能率的に目的が達成されるようにすること。労働生産性を高めるため、新技術の採用、企業組織の改変、人員削減などを行うこと。「業務を―する」

②もっともらしく理由づけること。正当化。「自己の行動を―する」

③〔心〕欲求が満足されなかった時に、その理由を無意識的に正当化して自我が傷つくのを防ぐこと。防衛機制の一つ。

⇒ごう‐り【合理】

ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】ガフ‥クワ‥

産業の生産体制を合理化するために、独占禁止法で特別に認められていた企業間協定。1999年廃止。→不況カルテル。

⇒ごう‐り【合理】

こうり‐がし【高利貸】カウ‥

不当な高利で金銭を貸すこと。また、それを業とする人。

⇒こう‐り【高利】

ごう‐りき【合力】ガフ‥

⇒こうりょく

ごう‐りき【強力・剛力】ガウ‥

①力の強いこと。また、その人。「―無双」

②荷を負って修験者しゅげんじゃなどに従う下男。

③登山者の荷を負い案内に立つ人。

⇒ごうりき‐はん【強力犯】

ごう‐りき【業力】ゴフ‥

〔仏〕果報を引き起こす業因の力。

こう‐りきし【高力士】カウ‥

唐代の宦官。本姓は馮。広東潘州の人。玄宗に仕えて寵愛された。唐の郭湜に小説「高力士伝」がある。(684〜762)

ごうりき‐はん【強力犯】ガウ‥

暴力または脅迫を手段とする犯罪。殺人・強盗・強姦の類。実力犯。↔知能犯

⇒ごう‐りき【強力・剛力】

こうり‐けい【公理系】

(axiomatic system)ある科学の領域の根底に置かれる基本命題の体系。他のすべての命題はそれから演繹えんえき的に導き出される。同一領域においてもいろいろな公理系が可能であるが、無矛盾性の要求をみたすものでなければならない。→無矛盾性。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【公理主義】

①数学を仮説としての公理系の上に純論理的に構成しようとする主張。ヒルベルトにはじまる。↔直観主義。

②公理的方法を唯一の科学的方法と見なし、すべての科学はこの方法によって構築されるべきであるという主張。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【功利主義】

(utilitarianism)

①広義では、功利を一切の価値の原理と考える説。

②ベンサム・ミルらを代表とする倫理・政治学説。快楽の増大と苦痛の減少を道徳の基礎とし、「最大多数の最大幸福」を原理として社会の幸福と個人の幸福との調和を企図した。ベンサムとミルとは共に快楽主義に立脚するが、幸福についての考え方を異にする。功利説。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐しゅぎ【合理主義】ガフ‥

(rationalism)

①一般に理性を重んじ、生活のあらゆる面で合理性を貫こうとする態度。

②〔哲〕(→)合理論に同じ。↔経験主義。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【合理性】ガフ‥

①道理にかなっていること。論理の法則にかなっていること。

②行為が無駄なく能率的に行われること。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【郷里制】ガウ‥

律令時代の地方行政制度。大化改新以来の国・郡・里3段階の行政区画を、717年(養老1)里を郷と改め、郷をさらに2〜3の里に分割し、新たに郷長・里正りせいを任命して、国・郡・郷・里の4段階としたもの。隋・唐の州・県・郷きょう・里4段階の制の模倣。740年(天平12)廃止。→国郡里制

⇒ごう‐り【郷里】

こう‐りつ【工率】

〔理〕(→)仕事率に同じ。

こう‐りつ【公立】

都道府県・市町村その他公共団体が設立・維持すること。

⇒こうりつ‐がっこう【公立学校】

こう‐りつ【効率】カウ‥

①機械によってなされた有用な仕事の量と機械に供給された全エネルギーとの比。「熱―」

②一般に、仕事の能率。「―がよい」

⇒こうりつ‐てき【効率的】

こう‐りつ【高率】カウ‥

率が高いこと。高い率。「―の関税」↔低率

こうりつ‐がっこう【公立学校】‥ガクカウ

地方公共団体(都道府県・特別区・区市町村)の設置する学校。国立・私立の学校に対していう。

⇒こう‐りつ【公立】

こうりつ‐てき【効率的】カウ‥

効率のよいこと。手間ひまを無駄なく使うこと。「時間を―に使う」

⇒こう‐りつ【効率】

こうり‐てき【功利的】

その行為が自分の利益になるかどうかを先ず考えるさま。打算的。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐てき【合理的】ガフ‥

①道理や理屈にかなっているさま。

②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。

⇒ごう‐り【合理】

こうりてき‐ほうほう【公理的方法】‥ハウハフ

(axiomatic method)ある科学領域の基盤となる公理系を見出し、それと特定の推理規則とに基づいて、その領域のすべての命題を演繹的に導出して理論を組みあげる方法。ユークリッド幾何学がその典型。公理論。

⇒こう‐り【公理】

②牛車ぎっしゃの前後の口の下に張り渡した低い仕切りの板。

③椅子のひじかけ。

こう‐らん【攪乱】カウ‥

かきみだすこと。かくらん。

こう‐らんけい【広卵形】クワウ‥

幅の広い卵形。

こう‐らんは【洪蘭坡】

⇒ホン=ナンパ

こ‐うり【小売】

物品を卸売おろしうりから買い入れて、これを消費者に分けて売ること。「―店」「―業者」「―価格」

こう‐り【公吏】

公共団体の事務を行う職員の旧称。地方公務員。吏員。

こう‐り【公利】

公共の利益。

こう‐り【公理】

①おおやけの道理。一般に通ずる道理。

②〔哲〕(axiom)

㋐証明不可能であるとともに、また証明を必要とせず直接に自明の真として承認され他の命題の前提となる基本命題。

㋑ある理論領域で仮定される基本前提。この場合、公理は自明な真理ではなく、公理系のとり方によって定まる。従ってある公理系で公理である命題も、他の公理系においては公理から証明される定理となることや、また偽となることがある。

⇒こうり‐けい【公理系】

⇒こうり‐しゅぎ【公理主義】

⇒こうりてき‐ほうほう【公理的方法】

⇒こうり‐ろん【公理論】

こう‐り【功利】

①[管子立政]功名と利得。功労と利益。

②他の目的の実現に役立つもの。効用。

⇒こうり‐しゅぎ【功利主義】

⇒こうり‐てき【功利的】

こう‐り【行李・梱】カウ‥

①(行きおさめる意)使者。

②旅行の荷物。旅行の支度。転じて、旅。

③旅行用の荷物入れ。竹または柳で編み、つづらのようにつくったもの。衣類入れにも使う。「柳―」

④軍隊の戦闘または宿営に必要な弾薬・糧秣りょうまつ・器具などを運ぶ部隊。

こう‐り【狡吏】カウ‥

わるがしこい役人。狡猾な官公吏。

こう‐り【荒籬】クワウ‥

荒れ破れた垣根。

こう‐り【高利】カウ‥

①大きな利益。

②法定ないし通常の利率より高い利率。↔低利。

⇒こうり‐がし【高利貸】

こう‐り【黄鸝】クワウ‥

ウグイスの異称。

こう‐り【蒿里】カウ‥

①中国で、人の死後魂が帰るといわれる地。泰山の南に想定された。

②士大夫や庶民の送葬の時に歌われた歌。漢の田横の死を悼んでその食客が作った挽歌に始まるという。→薤露かいろ

ごう‐り【合理】ガフ‥

道理にかなっていること。

⇒ごうり‐か【合理化】

⇒ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】

⇒ごうり‐しゅぎ【合理主義】

⇒ごうり‐せい【合理性】

⇒ごうり‐てき【合理的】

⇒ごうり‐ろん【合理論】

ごう‐り【毫釐】ガウ‥

きわめて少ない分量。

⇒毫釐の差は千里の謬

ごう‐り【郷里】ガウ‥

さと。村里。

⇒ごうり‐せい【郷里制】

ごうり‐か【合理化】ガフ‥クワ

(rationalization)

①無駄を省き、能率的に目的が達成されるようにすること。労働生産性を高めるため、新技術の採用、企業組織の改変、人員削減などを行うこと。「業務を―する」

②もっともらしく理由づけること。正当化。「自己の行動を―する」

③〔心〕欲求が満足されなかった時に、その理由を無意識的に正当化して自我が傷つくのを防ぐこと。防衛機制の一つ。

⇒ごう‐り【合理】

ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】ガフ‥クワ‥

産業の生産体制を合理化するために、独占禁止法で特別に認められていた企業間協定。1999年廃止。→不況カルテル。

⇒ごう‐り【合理】

こうり‐がし【高利貸】カウ‥

不当な高利で金銭を貸すこと。また、それを業とする人。

⇒こう‐り【高利】

ごう‐りき【合力】ガフ‥

⇒こうりょく

ごう‐りき【強力・剛力】ガウ‥

①力の強いこと。また、その人。「―無双」

②荷を負って修験者しゅげんじゃなどに従う下男。

③登山者の荷を負い案内に立つ人。

⇒ごうりき‐はん【強力犯】

ごう‐りき【業力】ゴフ‥

〔仏〕果報を引き起こす業因の力。

こう‐りきし【高力士】カウ‥

唐代の宦官。本姓は馮。広東潘州の人。玄宗に仕えて寵愛された。唐の郭湜に小説「高力士伝」がある。(684〜762)

ごうりき‐はん【強力犯】ガウ‥

暴力または脅迫を手段とする犯罪。殺人・強盗・強姦の類。実力犯。↔知能犯

⇒ごう‐りき【強力・剛力】

こうり‐けい【公理系】

(axiomatic system)ある科学の領域の根底に置かれる基本命題の体系。他のすべての命題はそれから演繹えんえき的に導き出される。同一領域においてもいろいろな公理系が可能であるが、無矛盾性の要求をみたすものでなければならない。→無矛盾性。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【公理主義】

①数学を仮説としての公理系の上に純論理的に構成しようとする主張。ヒルベルトにはじまる。↔直観主義。

②公理的方法を唯一の科学的方法と見なし、すべての科学はこの方法によって構築されるべきであるという主張。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【功利主義】

(utilitarianism)

①広義では、功利を一切の価値の原理と考える説。

②ベンサム・ミルらを代表とする倫理・政治学説。快楽の増大と苦痛の減少を道徳の基礎とし、「最大多数の最大幸福」を原理として社会の幸福と個人の幸福との調和を企図した。ベンサムとミルとは共に快楽主義に立脚するが、幸福についての考え方を異にする。功利説。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐しゅぎ【合理主義】ガフ‥

(rationalism)

①一般に理性を重んじ、生活のあらゆる面で合理性を貫こうとする態度。

②〔哲〕(→)合理論に同じ。↔経験主義。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【合理性】ガフ‥

①道理にかなっていること。論理の法則にかなっていること。

②行為が無駄なく能率的に行われること。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【郷里制】ガウ‥

律令時代の地方行政制度。大化改新以来の国・郡・里3段階の行政区画を、717年(養老1)里を郷と改め、郷をさらに2〜3の里に分割し、新たに郷長・里正りせいを任命して、国・郡・郷・里の4段階としたもの。隋・唐の州・県・郷きょう・里4段階の制の模倣。740年(天平12)廃止。→国郡里制

⇒ごう‐り【郷里】

こう‐りつ【工率】

〔理〕(→)仕事率に同じ。

こう‐りつ【公立】

都道府県・市町村その他公共団体が設立・維持すること。

⇒こうりつ‐がっこう【公立学校】

こう‐りつ【効率】カウ‥

①機械によってなされた有用な仕事の量と機械に供給された全エネルギーとの比。「熱―」

②一般に、仕事の能率。「―がよい」

⇒こうりつ‐てき【効率的】

こう‐りつ【高率】カウ‥

率が高いこと。高い率。「―の関税」↔低率

こうりつ‐がっこう【公立学校】‥ガクカウ

地方公共団体(都道府県・特別区・区市町村)の設置する学校。国立・私立の学校に対していう。

⇒こう‐りつ【公立】

こうりつ‐てき【効率的】カウ‥

効率のよいこと。手間ひまを無駄なく使うこと。「時間を―に使う」

⇒こう‐りつ【効率】

こうり‐てき【功利的】

その行為が自分の利益になるかどうかを先ず考えるさま。打算的。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐てき【合理的】ガフ‥

①道理や理屈にかなっているさま。

②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。

⇒ごう‐り【合理】

こうりてき‐ほうほう【公理的方法】‥ハウハフ

(axiomatic method)ある科学領域の基盤となる公理系を見出し、それと特定の推理規則とに基づいて、その領域のすべての命題を演繹的に導出して理論を組みあげる方法。ユークリッド幾何学がその典型。公理論。

⇒こう‐り【公理】

②牛車ぎっしゃの前後の口の下に張り渡した低い仕切りの板。

③椅子のひじかけ。

こう‐らん【攪乱】カウ‥

かきみだすこと。かくらん。

こう‐らんけい【広卵形】クワウ‥

幅の広い卵形。

こう‐らんは【洪蘭坡】

⇒ホン=ナンパ

こ‐うり【小売】

物品を卸売おろしうりから買い入れて、これを消費者に分けて売ること。「―店」「―業者」「―価格」

こう‐り【公吏】

公共団体の事務を行う職員の旧称。地方公務員。吏員。

こう‐り【公利】

公共の利益。

こう‐り【公理】

①おおやけの道理。一般に通ずる道理。

②〔哲〕(axiom)

㋐証明不可能であるとともに、また証明を必要とせず直接に自明の真として承認され他の命題の前提となる基本命題。

㋑ある理論領域で仮定される基本前提。この場合、公理は自明な真理ではなく、公理系のとり方によって定まる。従ってある公理系で公理である命題も、他の公理系においては公理から証明される定理となることや、また偽となることがある。

⇒こうり‐けい【公理系】

⇒こうり‐しゅぎ【公理主義】

⇒こうりてき‐ほうほう【公理的方法】

⇒こうり‐ろん【公理論】

こう‐り【功利】

①[管子立政]功名と利得。功労と利益。

②他の目的の実現に役立つもの。効用。

⇒こうり‐しゅぎ【功利主義】

⇒こうり‐てき【功利的】

こう‐り【行李・梱】カウ‥

①(行きおさめる意)使者。

②旅行の荷物。旅行の支度。転じて、旅。

③旅行用の荷物入れ。竹または柳で編み、つづらのようにつくったもの。衣類入れにも使う。「柳―」

④軍隊の戦闘または宿営に必要な弾薬・糧秣りょうまつ・器具などを運ぶ部隊。

こう‐り【狡吏】カウ‥

わるがしこい役人。狡猾な官公吏。

こう‐り【荒籬】クワウ‥

荒れ破れた垣根。

こう‐り【高利】カウ‥

①大きな利益。

②法定ないし通常の利率より高い利率。↔低利。

⇒こうり‐がし【高利貸】

こう‐り【黄鸝】クワウ‥

ウグイスの異称。

こう‐り【蒿里】カウ‥

①中国で、人の死後魂が帰るといわれる地。泰山の南に想定された。

②士大夫や庶民の送葬の時に歌われた歌。漢の田横の死を悼んでその食客が作った挽歌に始まるという。→薤露かいろ

ごう‐り【合理】ガフ‥

道理にかなっていること。

⇒ごうり‐か【合理化】

⇒ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】

⇒ごうり‐しゅぎ【合理主義】

⇒ごうり‐せい【合理性】

⇒ごうり‐てき【合理的】

⇒ごうり‐ろん【合理論】

ごう‐り【毫釐】ガウ‥

きわめて少ない分量。

⇒毫釐の差は千里の謬

ごう‐り【郷里】ガウ‥

さと。村里。

⇒ごうり‐せい【郷里制】

ごうり‐か【合理化】ガフ‥クワ

(rationalization)

①無駄を省き、能率的に目的が達成されるようにすること。労働生産性を高めるため、新技術の採用、企業組織の改変、人員削減などを行うこと。「業務を―する」

②もっともらしく理由づけること。正当化。「自己の行動を―する」

③〔心〕欲求が満足されなかった時に、その理由を無意識的に正当化して自我が傷つくのを防ぐこと。防衛機制の一つ。

⇒ごう‐り【合理】

ごうりか‐カルテル【合理化カルテル】ガフ‥クワ‥

産業の生産体制を合理化するために、独占禁止法で特別に認められていた企業間協定。1999年廃止。→不況カルテル。

⇒ごう‐り【合理】

こうり‐がし【高利貸】カウ‥

不当な高利で金銭を貸すこと。また、それを業とする人。

⇒こう‐り【高利】

ごう‐りき【合力】ガフ‥

⇒こうりょく

ごう‐りき【強力・剛力】ガウ‥

①力の強いこと。また、その人。「―無双」

②荷を負って修験者しゅげんじゃなどに従う下男。

③登山者の荷を負い案内に立つ人。

⇒ごうりき‐はん【強力犯】

ごう‐りき【業力】ゴフ‥

〔仏〕果報を引き起こす業因の力。

こう‐りきし【高力士】カウ‥

唐代の宦官。本姓は馮。広東潘州の人。玄宗に仕えて寵愛された。唐の郭湜に小説「高力士伝」がある。(684〜762)

ごうりき‐はん【強力犯】ガウ‥

暴力または脅迫を手段とする犯罪。殺人・強盗・強姦の類。実力犯。↔知能犯

⇒ごう‐りき【強力・剛力】

こうり‐けい【公理系】

(axiomatic system)ある科学の領域の根底に置かれる基本命題の体系。他のすべての命題はそれから演繹えんえき的に導き出される。同一領域においてもいろいろな公理系が可能であるが、無矛盾性の要求をみたすものでなければならない。→無矛盾性。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【公理主義】

①数学を仮説としての公理系の上に純論理的に構成しようとする主張。ヒルベルトにはじまる。↔直観主義。

②公理的方法を唯一の科学的方法と見なし、すべての科学はこの方法によって構築されるべきであるという主張。

⇒こう‐り【公理】

こうり‐しゅぎ【功利主義】

(utilitarianism)

①広義では、功利を一切の価値の原理と考える説。

②ベンサム・ミルらを代表とする倫理・政治学説。快楽の増大と苦痛の減少を道徳の基礎とし、「最大多数の最大幸福」を原理として社会の幸福と個人の幸福との調和を企図した。ベンサムとミルとは共に快楽主義に立脚するが、幸福についての考え方を異にする。功利説。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐しゅぎ【合理主義】ガフ‥

(rationalism)

①一般に理性を重んじ、生活のあらゆる面で合理性を貫こうとする態度。

②〔哲〕(→)合理論に同じ。↔経験主義。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【合理性】ガフ‥

①道理にかなっていること。論理の法則にかなっていること。

②行為が無駄なく能率的に行われること。

⇒ごう‐り【合理】

ごうり‐せい【郷里制】ガウ‥

律令時代の地方行政制度。大化改新以来の国・郡・里3段階の行政区画を、717年(養老1)里を郷と改め、郷をさらに2〜3の里に分割し、新たに郷長・里正りせいを任命して、国・郡・郷・里の4段階としたもの。隋・唐の州・県・郷きょう・里4段階の制の模倣。740年(天平12)廃止。→国郡里制

⇒ごう‐り【郷里】

こう‐りつ【工率】

〔理〕(→)仕事率に同じ。

こう‐りつ【公立】

都道府県・市町村その他公共団体が設立・維持すること。

⇒こうりつ‐がっこう【公立学校】

こう‐りつ【効率】カウ‥

①機械によってなされた有用な仕事の量と機械に供給された全エネルギーとの比。「熱―」

②一般に、仕事の能率。「―がよい」

⇒こうりつ‐てき【効率的】

こう‐りつ【高率】カウ‥

率が高いこと。高い率。「―の関税」↔低率

こうりつ‐がっこう【公立学校】‥ガクカウ

地方公共団体(都道府県・特別区・区市町村)の設置する学校。国立・私立の学校に対していう。

⇒こう‐りつ【公立】

こうりつ‐てき【効率的】カウ‥

効率のよいこと。手間ひまを無駄なく使うこと。「時間を―に使う」

⇒こう‐りつ【効率】

こうり‐てき【功利的】

その行為が自分の利益になるかどうかを先ず考えるさま。打算的。

⇒こう‐り【功利】

ごうり‐てき【合理的】ガフ‥

①道理や理屈にかなっているさま。

②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。

⇒ごう‐り【合理】

こうりてき‐ほうほう【公理的方法】‥ハウハフ

(axiomatic method)ある科学領域の基盤となる公理系を見出し、それと特定の推理規則とに基づいて、その領域のすべての命題を演繹的に導出して理論を組みあげる方法。ユークリッド幾何学がその典型。公理論。

⇒こう‐り【公理】

広辞苑に「甲羅を経る」で始まるの検索結果 1-1。