複数辞典一括検索+![]()

![]()

かご‐あぶみ【籠鐙】🔗⭐🔉

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ🔗⭐🔉

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】🔗⭐🔉

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かご‐うつし【籠写し】🔗⭐🔉

かご‐うつし【籠写し】

書画などを写すのに、中を空白にし、輪郭だけを線を用いて写しとること。また、その写しとったもの。かごぬき。ふたえがき。

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】🔗⭐🔉

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】

多数の線で籠の形とし、太い線1本のようにしたアンテナ。アンテナ容量を増す構造のもの。籠型空中線。

かご‐ぐさ【籠草】🔗⭐🔉

かご‐ぐさ【籠草】

部落共有の採草禁止地内で、秣まぐさ用として平常自由に草を採取し得る概量を示した言葉。

かご‐こし【籠輿】🔗⭐🔉

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】🔗⭐🔉

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

かご‐だし【籠出し】🔗⭐🔉

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かご‐つるべ【籠釣瓶】🔗⭐🔉

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥🔗⭐🔉

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

○籠で水汲むかごでみずくむ🔗⭐🔉

○籠で水汲むかごでみずくむ

苦労しても功のないことのたとえ。「笊ざるで水汲む」とも。

⇒かご【籠】

か‐ごと【託言】

①かこつけて言う言葉。言いわけの言葉。口実。源氏物語夕顔「口疾きばかりを―にて取らす」

②非難。言いがかり。源氏物語夕顔「人をいたづらになしつる―負ひぬべきが」

③恨みごと。不平。愚痴。源氏物語手習「心ありて参り来むにだに、山深き道の、―は聞えつべし」

⇒かごと‐ばかり【託言許り】

かごと‐がま・し【託言がまし】

〔形シク〕

言いわけめいて聞こえる。不平がましい。源氏物語幻「つれづれと我が泣きくらす夏の日を―・しき虫の声かな」

かごと‐ばかり【託言許り】

申しわけ程度。ほんの少しばかり。形だけ。源氏物語夕顔「褶しびらだつもの―引きかけて」

⇒か‐ごと【託言】

かご‐ながもち【籠長持】

火災など非常の際、家財などを入れて運ぶ籠。目が粗く蓋がない。長持のように棒を通してかつぐ。用心籠。

かご‐ながもち【籠長持】🔗⭐🔉

かご‐ながもち【籠長持】

火災など非常の際、家財などを入れて運ぶ籠。目が粗く蓋がない。長持のように棒を通してかつぐ。用心籠。

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと

人には境遇によって甚だしい差のあること。また、人と人との社会的なつながりを示すたとえ。

⇒かご【駕籠】

かご‐ぬき【籠抜き】🔗⭐🔉

かご‐ぬき【籠抜き】

(→)籠写かごうつしに同じ。

かご‐ぬけ【籠脱け】🔗⭐🔉

かご‐ぬけ【籠脱け】

①軽業かるわざの一つ。身を躍らせて籠の中をくぐりぬける曲芸。

②駕籠かごや建物の一方の口から入り、他の口から抜け出て逃げること。

⇒かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】🔗⭐🔉

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

金品をあずかり、相手を表に待たせたまま建物に入り、裏から逃げて金品をだまし取ること。

⇒かご‐ぬけ【籠脱け】

かご‐の‐とり【籠の鳥】🔗⭐🔉

かご‐の‐とり【籠の鳥】

①籠に入れられて飼われる鳥。

②身の自由を束縛されている者。特に遊女。浄瑠璃、冥途飛脚「―なる梅川に焦れて通ふ里雀」

③1897年(明治30)頃に作られた国産の金属製玩具。鳥籠の内部に入れた作り物の鶯うぐいすなどが仕掛けによって体を動かしながらさえずるもの。

かご‐の‐わたし【籠の渡し】🔗⭐🔉

かご‐の‐わたし【籠の渡し】

(→)「かごわたし」に同じ。

かご‐ば【籠場】🔗⭐🔉

かご‐ば【籠場】

タイ・カツオなどの餌にするイワシを生かしておく生簀いけす籠の置場。

かご‐はり【籠張り】🔗⭐🔉

かご‐はり【籠張り】

籠に紙を張ること。また、そうして作ったもの。武道伝来記「―の立烏帽子」

かご‐ぶね【籠船】🔗⭐🔉

かご‐ぶね【籠船】

祭礼で、地車をつけて引き出す、美しく飾り立てた船。飾り船。船鉾ふねぼこ。

籠船

かご‐まくら【籠枕】🔗⭐🔉

かご‐まくら【籠枕】

竹で編んだ括枕くくりまくら。夏に用いる。〈[季]夏〉。尾崎紅葉、三人妻「お才は直すぐに―引寄せて、午睡ひるねしてしまひぬ」

かご‐みみ【籠耳】🔗⭐🔉

かご‐みみ【籠耳】

籠が水をつつぬけにするように、聞いたことをすぐに忘れてしまうこと。

かご‐め【籠目】🔗⭐🔉

かご‐め【籠目】

籠の編み目。

⇒かごめ‐かごめ【籠目籠目】

⇒かごめ‐どき【籠目土器】

かごめ‐かごめ【籠目籠目】🔗⭐🔉

かごめ‐かごめ【籠目籠目】

児童の遊戯の一つ。しゃがんで目をふさいだ一人を籠の中の鳥に擬し、周囲を他の数人が手をつないで歌いながらまわり、歌の終わったとき、中の者に背後の人の名をあてさせ、あてられた者が代わって中にうずくまる。細取こまどり。

⇒かご‐め【籠目】

かごめ‐どき【籠目土器】🔗⭐🔉

かごめ‐どき【籠目土器】

竹などを編んだ籠に粘土を貼りつけて作った土器。土器の外面ないし内外面に編籠の痕跡が残る。縄文・弥生・古墳時代のものが知られる。

⇒かご‐め【籠目】

かご‐わたし【籠渡し】🔗⭐🔉

かご‐わたし【籠渡し】

断崖や急流の上などに綱を渡して籠を吊り、その中に人や物を入れて渡すもの。飛騨・越中などの山中に設けた。かごのわたし。→綱橋つなばし

こ‐がい【籠飼い】‥ガヒ🔗⭐🔉

こ‐がい【籠飼い】‥ガヒ

籠かごに入れて飼うこと。

こ‐ちゅう【籠中】🔗⭐🔉

こ‐ちゅう【籠中】

かごの中。浄瑠璃、栬狩剣本地「いたはしや北の方、―の鳥のうき思ひ」

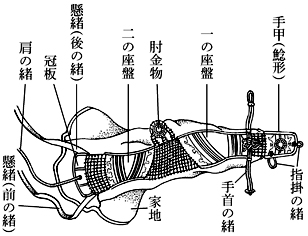

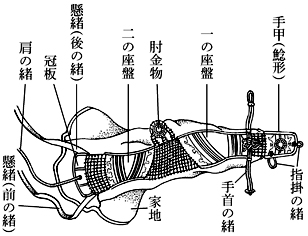

こ‐て【籠手・小手】(武芸)🔗⭐🔉

こ‐て【籠手・小手】

①鎧よろいの付属具。肩先から腕をおおうもので、布帛の袋に鎖・鉄金具をつけて仕立てる。

籠手

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

こて‐の‐おおい【籠手の覆い】‥オホヒ🔗⭐🔉

こて‐の‐おおい【籠手の覆い】‥オホヒ

籠手の座盤ざばん。

こて‐ぶくろ【籠手袋】🔗⭐🔉

こて‐ぶくろ【籠手袋】

鎧よろいの籠手の座盤ざばんをすえる布帛の家地いえじ。→籠手(図)

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】🔗⭐🔉

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

こ‐ばこ【籠箱】🔗⭐🔉

こ‐ばこ【籠箱】

虫かごなどに用いる、底板以外の面を紗しやや絽ろで張った箱。堤中納言物語「さまざまなる―に入れさせ給ふ」

こ・む【籠む・込む】(他下二)🔗⭐🔉

こ・む【籠む・込む】

〔他下二〕

⇒こめる(下一)

ごめ【籠め・込め】🔗⭐🔉

ごめ【籠め・込め】

〔接尾〕

もろともにの意。…ぐるみ。…ごと。万葉集17「わが屋戸の花橘を花―に」

こめ‐だい【籠め題】🔗⭐🔉

こめ‐だい【籠め題】

題を歌の中によみこむこと。隠し題。例えば、「簾革すだれがわ」を、「跡絶えて訪ふべき人も思ほえずたれかは今朝の雪ま分け来む」とよみこむ類。

こめ‐ぼね【籠骨】🔗⭐🔉

こめ‐ぼね【籠骨】

普通よりも骨が多い扇。狂言、目近籠骨「―といふは十五本も二十本もあつて」

こめ‐やま【籠山】🔗⭐🔉

こめ‐やま【籠山】

下草など刈らず、焼畑などにもせず、樹木を育成することを目的とする山。こみ山。

こ・める【籠める・込める】🔗⭐🔉

こ・める【籠める・込める】

〔他下一〕[文]こ・む(下二)

(古くは上二段にも活用)まわりを固くかこんだ中に何かを入れて動かさないようにする意。

①こもらせる。入れて置く。つめる。おさめる。伊勢物語「女をばまかでさせて、蔵に―・めてしをり給うければ」。源氏物語若紫「雀の子をいぬきが逃しつる、伏籠ふせごのうちに―・めたりつるものを」。日葡辞書「カテヲシロニコムル」。「弾丸たまを―・める」

②表面にあらわさないようにする。包みかくす。秘する。万葉集14「砂丘辺すかへに立てる貌かおが花な咲き出でそね―・めて偲はむ」

③一つ所に集める。また、含ませる。今昔物語集4「かくのごときの僧供ひくには、一房に―・めて止む事いまだなし」。風流志道軒伝「これはわが仙術の奥儀を―・めし団扇なり」。「力を―・めて手を握る」「心を―・めて書く」「税を―・めて5万円」

④力でおさえつける。やりこめる。今鏡「殿の、弟に―・められさせ給ひて、藤氏の長者なども退かせ給ひたる」。日葡辞書「カタナヲコムル、また、テゴメニスル」

⑤気体が満ちる。十六夜日記「霞―・めたるながめの末いとどしく」

こ‐もの【籠物】🔗⭐🔉

こ‐もの【籠物】

菓物くだものをかごに入れて木の枝につけたもの。献上物または儀式の時などに用いる。源氏物語桐壺「その日の御前の折櫃物・―」

こもり【隠・籠り】🔗⭐🔉

こもり【隠・籠り】

①こもること。隠れてあらわれないこと。

②社寺に泊まって祈願をこめること。平家物語12「正月のほどは、長谷寺に御―と聞え候ひしが」

⇒こもり‐え【隠江】

⇒こもりえ‐の【隠江の】

⇒こもりく‐の【隠国の・隠処の】

⇒こもり‐ごえ【籠り声】

⇒こもり‐ず【隠処】

⇒こもりず‐の【隠処の】

⇒こもり‐そう【籠り僧】

⇒こもり‐だま【籠弾丸】

⇒こもり‐づま【隠妻】

⇒こもり‐ど【隠処】

⇒こもり‐どう【籠り堂】

⇒こもり‐ぬ【隠沼】

⇒こもりぬ‐の【隠沼の】

こもり・いる【籠もり居る】‥ヰル🔗⭐🔉

こもり・いる【籠もり居る】‥ヰル

〔自上一〕

①ひきこもっている。万葉集17「―・ゐて君にこふるに心どもなし」

②社寺に参籠さんろうしている。

こもり‐ごえ【籠り声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

こもり‐ごえ【籠り声】‥ゴヱ

狭い中で反響しているような、はっきりと聞き分けにくい声。くぐもり声。新撰六帖2「―にぞ鳩は鳴きける」

⇒こもり【隠・籠り】

こもり‐じんじゃ【籠神社】🔗⭐🔉

こもり‐じんじゃ【籠神社】

⇒このじんじゃ

こもり‐そう【籠り僧】🔗⭐🔉

こもり‐そう【籠り僧】

忌中の間、一室にこもって経を読む僧。建礼門院右京大夫集「袈裟など取り出でて―に取らせ」

⇒こもり【隠・籠り】

こもり‐だな【籠守棚】🔗⭐🔉

こもり‐だな【籠守棚】

小鳥のかごなどを置く袋戸付の棚。

こもり‐だま【籠弾丸】🔗⭐🔉

こもり‐だま【籠弾丸】

(→)「しゃちだま」に同じ。

⇒こもり【隠・籠り】

こもり‐どう【籠り堂】‥ダウ🔗⭐🔉

こもり‐どう【籠り堂】‥ダウ

社寺で、信者がこもり祈念する堂。

⇒こもり【隠・籠り】

こも・る【籠もる・隠る】🔗⭐🔉

こも・る【籠もる・隠る】

〔自五〕

すきまなくまわりを囲まれている中に入って外に出ない意。

①内に入っている。包み囲まれている。内にあって、外へ出ない。古事記中「大和は国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる大和しうるはし」。日葡辞書「クギガヲレコモッタ」。「陰いんに―・る」

②入りかくれる。ひそむ。伊勢物語「武蔵野は今日はな焼きそ若草のつまも―・れりわれも―・れり」

③家に居て外に出ない。引き籠もる。源氏物語若紫「うちへも参らで二三日―・りおはすれば」。「家に―・って謹慎する」

④城中にいて防ぎ守る。籠城する。平家物語9「敵かたきの―・つたる城の後の案内をば剛の者が知り候」

⑤社寺に宿泊して祈願する。参籠さんろうする。大鏡三条「太秦うずまさにも―・らせ給へりき」

⑥(感情・力などが)いっぱい含まれる。万葉集19「梅の花咲けるが中に含ふふめるは恋や―・れる」。「力の―・った声」「愛情の―・った手紙」

⑦(気体などが)いっぱいにみちていて外へ漏れない。「煙草の煙が―・っている」「声が―・ってよく聞きとれない」

ろう【籠】🔗⭐🔉

ろう【籠】

牢屋ろうや。ひとや。日蓮遺文「今夜のさむきに付ても、―のうちのありさま、思ひやられて」

ろう‐きゅう【籠球】‥キウ🔗⭐🔉

ろう‐きゅう【籠球】‥キウ

(「籠」は竹かごの意)バスケット‐ボールの訳語。

ろう‐きょ【籠居】🔗⭐🔉

ろう‐きょ【籠居】

謹慎などして、家の中にとじこもっていること。閉居。

ろう‐さく【籠作】🔗⭐🔉

ろう‐さく【籠作】

荘園の所有者が公田を自領に取り込んで荘田を拡大すること。

ろう‐ざん【籠山】🔗⭐🔉

ろう‐ざん【籠山】

山にこもって一定期間下山しないで修行すること。最澄は比叡山に12年の籠山制度を設けた。

ろう‐じょう【籠城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ろう‐じょう【籠城】‥ジヤウ

①敵に囲まれて城の中にたてこもること。

②転じて、家の内にひきこもって外出しないこと。「―して原稿を書く」

ろう‐ちょう【籠鳥】‥テウ🔗⭐🔉

ろう‐ちょう【籠鳥】‥テウ

かごの中に飼われている鳥。束縛されて自由にならない身のたとえ。かごのとり。

ろう‐ひつ【籠櫃】🔗⭐🔉

ろう‐ひつ【籠櫃】

牢屋。牢櫃。

ろう‐よ【籠輿】🔗⭐🔉

ろう‐よ【籠輿】

かごや輿こしの類。

ろう‐らく【籠絡】🔗⭐🔉

ろう‐らく【籠絡】

巧みに言いくるめて人を自由にあやつること。まるめこむこと。「甘い言葉で―する」

[漢]籠🔗⭐🔉

籠 字形

〔竹部16画/22画/6838・6446〕

〔音〕ロウ(漢)

〔訓〕かご・こ・こもる・こめる

[意味]

①(竹製の)かご。「籠球・灯籠・印籠・薬籠」

②(かごの)中にとじこめる・とじこもる。とりこめる。「籠居・籠城・籠絡・参籠」

▷[篭]は俗字。

[下ツキ

印籠・参籠・蒸籠・灯籠・尾籠・薬籠・牢籠・駕籠かご・葛籠つづら・旅籠はたご

〔竹部16画/22画/6838・6446〕

〔音〕ロウ(漢)

〔訓〕かご・こ・こもる・こめる

[意味]

①(竹製の)かご。「籠球・灯籠・印籠・薬籠」

②(かごの)中にとじこめる・とじこもる。とりこめる。「籠居・籠城・籠絡・参籠」

▷[篭]は俗字。

[下ツキ

印籠・参籠・蒸籠・灯籠・尾籠・薬籠・牢籠・駕籠かご・葛籠つづら・旅籠はたご

〔竹部16画/22画/6838・6446〕

〔音〕ロウ(漢)

〔訓〕かご・こ・こもる・こめる

[意味]

①(竹製の)かご。「籠球・灯籠・印籠・薬籠」

②(かごの)中にとじこめる・とじこもる。とりこめる。「籠居・籠城・籠絡・参籠」

▷[篭]は俗字。

[下ツキ

印籠・参籠・蒸籠・灯籠・尾籠・薬籠・牢籠・駕籠かご・葛籠つづら・旅籠はたご

〔竹部16画/22画/6838・6446〕

〔音〕ロウ(漢)

〔訓〕かご・こ・こもる・こめる

[意味]

①(竹製の)かご。「籠球・灯籠・印籠・薬籠」

②(かごの)中にとじこめる・とじこもる。とりこめる。「籠居・籠城・籠絡・参籠」

▷[篭]は俗字。

[下ツキ

印籠・参籠・蒸籠・灯籠・尾籠・薬籠・牢籠・駕籠かご・葛籠つづら・旅籠はたご

広辞苑に「籠」で始まるの検索結果 1-65。