複数辞典一括検索+![]()

![]()

す‐あお【素襖】‥アヲ🔗⭐🔉

す‐あお【素襖】‥アヲ

⇒すおう

す‐おう【素襖】‥アヲ🔗⭐🔉

す‐おう【素襖】‥アヲ

直垂ひたたれの一種。大紋から変化した服で、室町時代に始まる。もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士ひらざむらい・陪臣ばいしんの礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下かみしもと称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という。素袍。

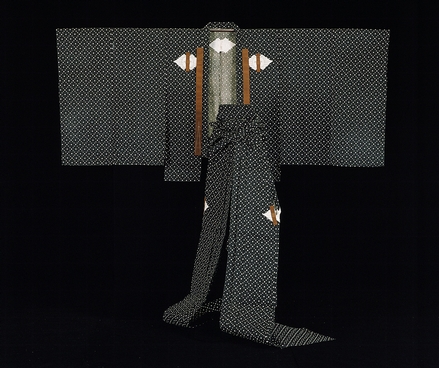

素襖

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

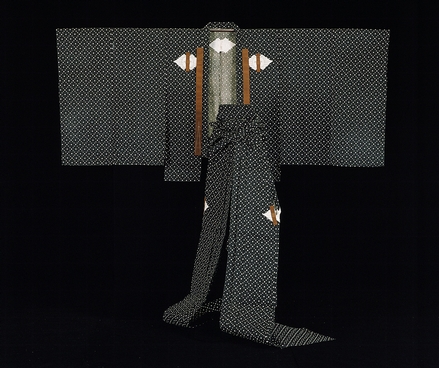

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

素襖

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

⇒すおう‐えぼし【素襖烏帽子】

⇒すおう‐ばかま【素襖袴】

⇒すおう‐びき【素襖引】

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥🔗⭐🔉

すおう‐えぼし【素襖烏帽子】‥アヲ‥

素襖をつけた時かぶる烏帽子。侍烏帽子。

⇒す‐おう【素襖】

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥🔗⭐🔉

すおうおとし【素袍落】‥ハウ‥

①狂言。主人の伯父の家で馳走の酒に乱酔した太郎冠者が、引出物にもらった素袍を落とし、迎えに来た主人に拾われる。

②(「素襖落」と書く)舞踊劇。福地桜痴作。新歌舞伎十八番の一つ。1に取材。太郎冠者が主人の伯父の姫から酒を貰って那須与一扇の的の物語を語る。

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥🔗⭐🔉

すおう‐びき【素襖引】‥アヲ‥

室町時代、武家などの酒宴の時、人に杯をさし、自分の着た素襖をぬいで引出物とすること。

⇒す‐おう【素襖】

広辞苑に「素襖」で始まるの検索結果 1-6。