複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ‐くう【虚空】🔗⭐🔉

こ‐くう【虚空】

①〔仏〕何もない空間。そら。仏典では、一切の事物を包容してその存在を妨げないことが特性とされる。今昔物語集1「―に昇りて去にけりとなむ」

②事実に基づいていないこと。架空。〈日葡辞書〉

③思慮のないさま。向う見ず。むてっぽう。狂言、鴈盗人「いや、おのれは物を言はすれば、―なことをぬかす」。(曲名別項)

⇒こくう‐かい【虚空界】

⇒こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】

⇒こくう‐もの【虚空者】

⇒虚空を掴む

こくう【虚空】(作品名)🔗⭐🔉

こくう【虚空】

尺八の古典本曲の根元曲の一つ。中国から尺八を伝えた覚心の弟子寄竹きちくの作曲と伝える。琴古流には「虚空鈴慕こくうれいぼ」が伝わる。

こくう‐かい【虚空界】🔗⭐🔉

こくう‐かい【虚空界】

〔仏〕無形・無相で、一切万有を包括する真如をたとえていう。

⇒こ‐くう【虚空】

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥🔗⭐🔉

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

(梵語Ākāśagarbha)虚空のように広大無辺の福徳・智慧を蔵して、衆生しゅじょうの諸願を成就させるという菩薩。胎蔵界曼荼羅虚空蔵院の主尊で、そこでは蓮華座に坐し、五仏宝冠を頂き、福徳の如意宝珠、智慧の宝剣を持つ。求聞持法ぐもんじほうの本尊。虚空孕こくうよう菩薩。

虚空蔵菩薩

⇒こ‐くう【虚空】

⇒こ‐くう【虚空】

⇒こ‐くう【虚空】

⇒こ‐くう【虚空】

こくう‐もの【虚空者】🔗⭐🔉

こくう‐もの【虚空者】

思慮分別のない人。

⇒こ‐くう【虚空】

○虚空を掴むこくうをつかむ🔗⭐🔉

○虚空を掴むこくうをつかむ

手を上にのばして指を固く握りしめる。死ぬ間際の苦しみの様子などにいう。

⇒こ‐くう【虚空】

こく‐うん【国運】

国の運命。国歩。「―を賭ける」

こく‐うん【黒雲】

黒色の雲。くろくも。

こく‐え【黒衣】

黒色の僧衣。墨染衣すみぞめのころも。緇衣しえ。こくい。

⇒こくえ‐ごめん【黒衣御免】

⇒こくえ‐の‐さいしょう【黒衣の宰相】

こく‐えい【国営】

国が事業を経営すること。官営。「―放送」

⇒こくえい‐のうじょう【国営農場】

こく‐えい【黒影・黒翳】

黒いかげ。黒いかげり。

こくえい‐のうじょう【国営農場】‥ヂヤウ

国が経営する農場。→ソフホーズ

⇒こく‐えい【国営】

こく‐えき【国益】

国の利益。国利。

こくえ‐ごめん【黒衣御免】

武士で出家した者に、幕府から墨染の衣の着用を許可すること。

⇒こく‐え【黒衣】

こくえ‐の‐さいしょう【黒衣の宰相】‥シヤウ

僧であって政治を左右する者。崇伝・天海などがいわれた。こくいのさいしょう。

⇒こく‐え【黒衣】

こく‐えん【国遠】‥ヱン

(近世語)

①しまながし。遠島。浄瑠璃、双生隅田川「命を助け、―仰せつけられしも」

②遠国に出奔すること。日本永代蔵3「―して知れぬ人もあり」

こく‐えん【黒煙】

黒い煙。くろけむり。

こく‐えん【黒鉛】

(→)石墨せきぼくに同じ。

こく‐おう【国王】‥ワウ

①一国の君主。

②王と称する一国の元首。

こく‐おん【国音】

①その国や地域での特有の発音。くになまり。

②国語における漢字のよみかた。訓。

こく‐おん【国恩】

その国に生まれて生を全うし、身を安んじ得る恩。国家の恩。

こく‐か【穀果】‥クワ

(→)穎果えいかに同じ。

こく‐が【国衙】

①国司の役所。

②国衙領の略。

⇒こくが‐りょう【国衙領】

こく‐が【穀蛾】

ヒロズコガ科の灰白色のガ。幼虫は、長さ7ミリメートル、黄白色の小さい芋虫で、頭と前胸背板とは黄褐色を呈し、全身に粗い毛があり、貯蔵穀粒中にすんで食害する。世界中に分布。

ごく‐か【極果】‥クワ

⇒ごっか

こく‐がい【国外】‥グワイ

一国の領土の外。「―追放」↔国内。

⇒こくがい‐はん【国外犯】

こくがい‐はん【国外犯】‥グワイ‥

日本国外で行われた犯罪で日本の刑法が適用されるもの。内乱罪など。

⇒こく‐がい【国外】

こくが‐かい【国画会】‥グワクワイ

美術団体。国画創作協会(1918〜28年)の解散後、梅原竜三郎らにより第二部(洋画)だけ独立して改称。

こく‐がく【国学】

①㋐中国の夏・殷・周の制で、国都もしくは諸侯の居城の地に設けた学校。

㋑国子学・国子監をいう。

②律令制で、国ごとに設け、郡司の子弟に主として経学を教授した学校。↔大学。

③古事記・日本書紀・万葉集などの古典の、主として文献学的研究に基づいて、特に儒教・仏教渡来以前における日本固有の文化および精神を明らかにしようとする学問。近世学術の発達と国家意識の勃興に伴って起こり、荷田春満かだのあずままろ・賀茂真淵・本居宣長・平田篤胤(国学の四大人)とその門流によって確立された。古学。皇学。くにつまなび。↔漢学。

⇒こくがくいん‐だいがく【国学院大学】

⇒こくがく‐しゃ【国学者】

こくがくいん‐だいがく【国学院大学】‥ヰン‥

1882年(明治15)創立の皇典講究所が90年に設立した国学系の学生養成機関である国学院が起源。1920年(大正9)大学令により国学院大学となり、48年新制大学。本部は東京都渋谷区。

⇒こく‐がく【国学】

こくがく‐しゃ【国学者】

国学を研究し、これに長じた学者。

⇒こく‐がく【国学】

こくが‐りょう【国衙領】‥リヤウ

平安後期以後、国司の統治下にある土地。国領。

⇒こく‐が【国衙】

こく‐かん【国患】‥クワン

⇒こっかん

こく‐かん【酷寒】

⇒こっかん

ごく‐かん【極官】‥クワン

⇒ごっかん

ごく‐かん【極寒】

⇒ごっかん

こく‐ぎ【国技】

その国特有の技芸。一国の代表的な競技。日本の相撲すもうなど。

⇒こくぎ‐かん【国技館】

こく‐ぎ【国儀】

国家の儀式。

こく‐ぎ【国議】

国家の重要な会議・議論。

こくぎ‐かん【国技館】‥クワン

日本相撲協会が設立・経営する常設の屋内相撲興行場。1909年(明治42)東京両国に開設。ドーム形で評判となる。50年台東区蔵前に移転、85年墨田区横網に新築、再移転。

⇒こく‐ぎ【国技】

こく‐ぎゃく【酷虐】

むごくしいたげること。

こく‐ぐう【酷遇】

むごいとりあつかい。

こく‐くじら【克鯨】‥クヂラ

鬚ひげクジラの一種。全長約15メートル。背びれはなく、全身淡黒色で淡灰色の斑紋がある。口中のひげは白い。数は少なく、北太平洋の特産で学術上貴重。北米側・アジア側の近海を回遊する。コクジラ。コク。チゴクジラ。

こく‐くそ【穀糞】

穀物を食べた人間の糞。

こく‐ぐち【穀口】

江戸時代における囚人の網乗物の、食物を入れるための穴口。

こく‐ぐら【穀倉】

穀物を貯えておく倉。こくそう。

こく‐ぐん【国軍】

①国家の軍隊。

②自分の国の軍隊。

こく‐ぐん【国郡】

国と郡こおり。→国郡里制。

⇒こくぐん‐ぼくじょう【国郡卜定】

⇒こくぐん‐り‐せい【国郡里制】

こくぐん‐ぼくじょう【国郡卜定】‥ヂヤウ

大嘗祭だいじょうさいに供える稲を出す国郡を悠紀ゆき・主基すきとして定める際、亀卜によってその国郡を占う儀式。延喜(901〜923)以後、国は近江・丹波・備中などと定まったが、郡はその国の中の郡について卜定された。

⇒こく‐ぐん【国郡】

こくぐん‐り‐せい【国郡里制】

律令制の地方行政制度。大化改新後の律令国家では、全国を直接に統治するため国・郡・里3段階の行政区画に編成し、国には国司を朝廷から派遣し、郡には郡司を現地の国造くにのみやつこ級の豪族から任命し、里には現地の村落の有力者を里長に任命した。国と郡とはおおむね自然的歴史的区画に拠ったので規模は一定しないが、里は50戸で1里と画一的に編成した純然たる行政村落であった。→郷里制ごうりせい

⇒こく‐ぐん【国郡】

こく‐げ【国解】

諸国の国司から太政官または所管の中央官庁に提出した公文書。→解げ1

ごく‐げ【極下】

きわめて下等なこと。〈運歩色葉集〉↔極上

こく‐げき【国劇】

その国に特有な、または代表的な演劇。日本の歌舞伎など。

こく‐げき【轂撃】

車の轂こしきと轂とがすれあうこと。車馬の通行が多くて混み合うこと。「肩摩―」

こく‐げつ【黒月】

古代インドの太陰暦で、朔日から15日までを白月びゃくげつというのに対し、16日から月末までの称。平家物語3「白月―のかはり行くをみて三十日をわきまへ」

ごく‐げつ【極月】

(年の極まる月の意)12月の異称。しわす。ごくづき。〈[季]冬〉

こく‐げん【刻限】

①定めた時刻。定時。定刻。

②時刻。時。

⇒こくげん‐づけ【刻限付け】

こくげん‐づけ【刻限付け】

至急の取扱いを要する文書などにその取扱いの刻限を記すこと。刻付こくづけ。

⇒こく‐げん【刻限】

こく‐ご【国語】

①その国において公的なものとされている言語。その国の公用語。自国の言語。

②日本語の別称。

③漢語・外来語に対して、本来の日本語。和語。やまとことば。

④国語科の略。

(書名別項)

⇒こくご‐か【国語科】

⇒こくご‐がく【国語学】

⇒こくご‐かなづかい【国語仮名遣】

⇒こくご‐きょういく【国語教育】

⇒こくご‐じてん【国語辞典】

⇒こくご‐しんぎかい【国語審議会】

⇒こくご‐もんだい【国語問題】

こくご【国語】

春秋時代の国別の記録を集めた書。21巻。「左氏伝」とともに左丘明の撰と伝えるが実際は著者不明。

こく‐ごう【国号】‥ガウ

一国の称号。国名。

こく‐ごう【黒業】‥ゴフ

〔仏〕苦果を招く所業。悪業あくごう。↔白業びゃくごう

こくご‐か【国語科】‥クワ

学校の教科の一つ。国語2に関する理解・表現・態度などの学習を目的とする教科。聞き、話し、読み、書く能力を養う。

⇒こく‐ご【国語】

こくご‐がく【国語学】

(→)国語2を研究の対象とする学問。日本語の音韻・語彙・文法等について歴史的・地理的、また体系的・個別的に研究する。→日本語学。

⇒こく‐ご【国語】

こくご‐かなづかい【国語仮名遣】‥ヅカヒ

国語3を仮名で表記する場合の仮名のつかい方。→仮名遣→字音仮名遣。

⇒こく‐ご【国語】

こくご‐きょういく【国語教育】‥ケウ‥

国民に母国語に関する理解・表現・態度などを学習させる教育。

⇒こく‐ご【国語】

こく‐こく

居眠りして、上体を前後に動かすさま。こくりこくり。

こく‐こく【刻刻】

⇒こっこく

ごく‐ごく

液体を勢いよく大量に続けざまに飲みこむ音。のどを鳴らして飲むさま。

ごく‐ごく【極極】

〔副〕

(「ごく」を強めた言い方)この上なく。きわめて。非常に。「―親しい間柄」「―少数」

こくご‐じてん【国語辞典】

日本で使われることばを集め、一定の順(現在は五十音順が普通)に並べ、語源・語誌・表記・意味・用法などそれぞれの語の情報を解説した書。

⇒こく‐ご【国語】

こくご‐しんぎかい【国語審議会】‥クワイ

国語の改善、国語教育の振興、国字・ローマ字に関する事項について調査・審議し、政府に建議する機関。臨時国語調査会のあとを承けて1934年設置。49年文部省設置法に基づいて改変、2000年に廃止され文化庁文化審議会国語分科会が活動を継承。

⇒こく‐ご【国語】

こくごのため【国語のため】

国語学書。上田万年かずとし著。2冊。第1は1895年(明治28)、第2は1903年刊。音韻史・国語政策・国語問題などに関する論文を集める。

こくご‐もんだい【国語問題】

(→)国語1の用字・用語などの整理・改善についての問題。日本語では、漢字制限、仮名遣、送り仮名、字体の整理などの問題がある。

⇒こく‐ご【国語】

こ‐ぐさ【小草】

小さい草。おぐさ。重之集「山城の淀の―をかりにきて」

こく‐さい【告祭】

神に事情を告げて祭ること。神前に報告して祭儀を営むこと。

⇒こくさい‐ぶん【告祭文】

こく‐さい【国宰】

①大臣。宰相。

②国司。

こく‐さい【国祭】

①賀茂神社・松尾神社などで、官祭の前日または当日、国司が参向して行う祭祀。

②旧制で、国の祝祭日とされた四方拝・元始祭・紀元節・神武天皇祭・春季皇霊祭・秋季皇霊祭・天長節・明治節・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・大正天皇祭などの称。

こく‐さい【国債】

国家が財政上の必要から国家の信用により設定する金銭上の債務。内国債と外国債(外債)とがある。地方債と合わせて公債という。

⇒こくさい‐いぞんど【国債依存度】

⇒こくさい‐かんり【国債管理】

⇒こくさい‐しょうけん【国債証券】

こく‐さい【国際】

(international)諸国家・諸国民に関係すること。もと「万国」とも訳され、通例、他の語の上に付けて用いる。「―政治」「―関係」

⇒こくさい‐うんが【国際運河】

⇒こくさい‐えんげき‐きょうかい【国際演劇協会】

⇒こくさい‐オリンピック‐いいんかい【国際オリンピック委員会】

⇒こくさい‐おんせいがく‐きょうかい【国際音声学協会】

⇒こくさい‐おんせいきごう【国際音声記号】

⇒こくさい‐おんどめもり【国際温度目盛】

⇒こくさい‐か【国際化】

⇒こくさい‐かいぎ【国際会議】

⇒こくさい‐かいきょう【国際海峡】

⇒こくさい‐かいけい【国際会計】

⇒こくさい‐かいけいきじゅん【国際会計基準】

⇒こくさい‐かいじ‐きかん【国際海事機関】

⇒こくさい‐かいはつ‐きょうかい【国際開発協会】

⇒こくさい‐かいようほう‐さいばんしょ【国際海洋法裁判所】

⇒こくさい‐かかく【国際価格】

⇒こくさい‐がくりょくちょうさ【国際学力調査】

⇒こくさい‐かせん【国際河川】

⇒こくさい‐カルテル【国際カルテル】

⇒こくさい‐かんしゅう‐ほう【国際慣習法】

⇒こくさい‐かんぜいきょうてい【国際関税協定】

⇒こくさい‐かんせんしょう【国際感染症】

⇒こくさい‐きょうりょく‐きこう【国際協力機構】

⇒こくさい‐きょうりょく‐ぎんこう【国際協力銀行】

⇒こくさい‐キリストきょう‐だいがく【国際基督教大学】

⇒こくさい‐キリストきょうろうどうくみあい‐れんめい【国際キリスト教労働組合連盟】

⇒こくさい‐きんこう【国際均衡】

⇒こくさい‐きんゆう‐こうしゃ【国際金融公社】

⇒こくさい‐くうこう【国際空港】

⇒こくさい‐ぐんじさいばん【国際軍事裁判】

⇒こくさい‐けいさつぐん【国際警察軍】

⇒こくさい‐けいじけいさつ‐きこう【国際刑事警察機構】

⇒こくさい‐けいじさいばんしょ【国際刑事裁判所】

⇒こくさい‐けいほう【国際刑法】

⇒こくさい‐げきじょう【国際劇場】

⇒こくさい‐けっこん【国際結婚】

⇒こくさい‐けっさい‐ぎんこう【国際決済銀行】

⇒こくさい‐げんしりょく‐きかん【国際原子力機関】

⇒こくさい‐ご【国際語】

⇒こくさい‐こうくう‐じょうやく【国際航空条約】

⇒こくさい‐こうほう【国際公法】

⇒こくさい‐こうむいん【国際公務員】

⇒こくさい‐こうりゅう‐ききん【国際交流基金】

⇒こくさい‐こどもとしょかん【国際子ども図書館】

⇒こくさい‐さい【国際債】

⇒こくさい‐さいばんしょ【国際裁判所】

⇒こくさい‐サッカー‐れんめい【国際サッカー連盟】

⇒こくさい‐さんぎょうべつ‐そしき【国際産業別組織】

⇒こくさい‐じつよう‐おんどめもり【国際実用温度目盛】

⇒こくさい‐しほう【国際私法】

⇒こくさい‐しほうさいばんしょ【国際司法裁判所】

⇒こくさい‐しほんいどう【国際資本移動】

⇒こくさい‐しゃかい【国際社会】

⇒こくさい‐しゅうし【国際収支】

⇒こくさい‐じゆう‐ろうれん【国際自由労連】

⇒こくさい‐しゅぎ【国際主義】

⇒こくさい‐しょうぎょうかいぎしょ【国際商業会議所】

⇒こくさい‐しょうひん【国際商品】

⇒こくさい‐しょうひん‐きょうてい【国際商品協定】

⇒こくさい‐しょうひんしじょう【国際商品市場】

⇒こくさい‐しょうほう【国際商法】

⇒こくさい‐じょうやく【国際条約】

⇒こくさい‐しょく【国際色】

⇒こくさい‐じょせい‐デー【国際女性デー】

⇒こくさい‐じん【国際人】

⇒こくさい‐じんけん‐きやく【国際人権規約】

⇒こくさい‐しんごうき【国際信号旗】

⇒こくさい‐しんさ【国際審査】

⇒こくさい‐じんどう‐ほう【国際人道法】

⇒こくさい‐せきじゅうじ‐せきしんげつしゃ‐れんめい【国際赤十字赤新月社連盟】

⇒こくさい‐せん【国際線】

⇒こくさい‐だいがく【国際大学】

⇒こくさい‐たいしゃく【国際貸借】

⇒こくさい‐たんい【国際単位】

⇒こくさい‐たんいけい【国際単位系】

⇒こくさい‐ちえき【国際地役】

⇒こくさい‐ちきゅうかんそく‐ねん【国際地球観測年】

⇒こくさい‐ちゅうさいさいばんしょ【国際仲裁裁判所】

⇒こくさい‐ちょうてい【国際調停】

⇒こくさい‐つうか【国際通貨】

⇒こくさい‐つうか‐ききん【国際通貨基金】

⇒こくさい‐つうしん【国際通信】

⇒こくさい‐てがた【国際手形】

⇒こくさい‐てき【国際的】

⇒こくさい‐でんきつうしん‐れんごう【国際電気通信連合】

⇒こくさい‐でんしんでんわ【国際電信電話】

⇒こくさい‐でんわ【国際電話】

⇒こくさい‐とし【国際都市】

⇒こくさい‐どりょうこう‐いいんかい【国際度量衡委員会】

⇒こくさい‐にほんぶんか‐けんきゅう‐センター【国際日本文化研究センター】

⇒こくさい‐ねん【国際年】

⇒こくさい‐のうぎょうかいはつ‐ききん【国際農業開発基金】

⇒こくさい‐バカロレア【国際バカロレア】

⇒こくさい‐はんざい【国際犯罪】

⇒こくさい‐ひょうじゅんか‐きこう【国際標準化機構】

⇒こくさい‐ふじん‐デー【国際婦人デー】

⇒こくさい‐ふっこうかいはつ‐ぎんこう【国際復興開発銀行】

⇒こくさい‐ぶんぎょう【国際分業】

⇒こくさい‐ふんそう【国際紛争】

⇒こくさい‐ペン‐クラブ【国際ペンクラブ】

⇒こくさい‐ほう【国際法】

⇒こくさいほう‐いいんかい【国際法委員会】

⇒こくさい‐ぼうえき【国際貿易】

⇒こくさい‐ぼうえき‐けんしょう【国際貿易憲章】

⇒こくさい‐ほうそう【国際放送】

⇒こくさいほう‐だんたい【国際法団体】

⇒こくさい‐ほげい‐いいんかい【国際捕鯨委員会】

⇒こくさい‐ほげいとりしまり‐じょうやく【国際捕鯨取締条約】

⇒こくさい‐ほけん‐きそく【国際保健規則】

⇒こくさい‐ほごちょう【国際保護鳥】

⇒こくさい‐ほごどうぶつ【国際保護動物】

⇒こくさい‐まんさいきっすいせん‐じょうやく【国際満載喫水線条約】

⇒こくさい‐みほんいち【国際見本市】

⇒こくさい‐みんかんこうくう‐きかん【国際民間航空機関】

⇒こくさい‐みんぽう【国際民法】

⇒こくさい‐ゆうびん【国際郵便】

⇒こくさい‐ゆうびんかわせ【国際郵便為替】

⇒こくさい‐りゅうどうせい【国際流動性】

⇒こくさい‐れいじょう【国際礼譲】

⇒こくさい‐れっしゃ【国際列車】

⇒こくさい‐れんごう【国際連合】

⇒こくさい‐れんめい【国際連盟】

⇒こくさい‐ろうどう‐きかん【国際労働機関】

⇒こくさい‐ろうどうくみあい‐れんめい【国際労働組合連盟】

⇒こくさい‐ろうどう‐けんしょう【国際労働憲章】

⇒こくさい‐ろうどうしゃ‐きょうかい【国際労働者協会】

⇒こくさい‐ろうれん【国際労連】

こく‐ざい【国財】

国家所有の財産。国資。国帑こくど。

こくさい‐いぞんど【国債依存度】

国の一般会計における歳入総額に占める国債発行額の割合。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐うんが【国際運河】

条約上自由航行が認められた運河。スエズ運河・パナマ運河の二つがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐えんげき‐きょうかい【国際演劇協会】‥ケフクワイ

各国の相互理解と演劇の調査・研究を目的に、1948年(昭和23)発足したユネスコ傘下の国際組織。51年日本センター設立。社団法人。略称ITI

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐オリンピック‐いいんかい【国際オリンピック委員会】‥ヰヰンクワイ

⇒アイ‐オー‐シー(IOC)。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐おんせいがく‐きょうかい【国際音声学協会】‥ケフクワイ

(International Phonetic Association)1886年に音声学研究を推進する目的でヨーロッパの研究者によって組織された学会。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐おんせいきごう【国際音声記号】‥ガウ

〔言〕(International Phonetic Alphabet)国際音声学協会で定めた音声記号。1888年以降数次の改訂を経て、今日広く通用。万国音標文字。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐おんどめもり【国際温度目盛】‥ヲン‥

温度の国際単位。熱力学的に定めた国際単位系の定義に基づく計測用の温度基準。実用的な全温度領域にわたって、温度定点と補間式を定める。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐か【国際化】‥クワ

国際的な規模に広がること。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいぎ【国際会議】‥クワイ‥

①国際的利害事項を審議・決定するために、多数の国家の代表者によって開かれる公式の会議。

②多くの国や地域の人が参加する会議。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいきょう【国際海峡】‥ケフ

公海と公海、または公海と領海とを結び国際航行に使用される海峡。国際海峡においては、軍艦にも領海の無害通航権があることが一般に認められている。→通過通航権→無害通航権。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいけい【国際会計】‥クワイ‥

国境を越えて経営活動を行う企業および企業集団の会計・情報開示・監査。また、その制度・実務の総称。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいけいきじゅん【国際会計基準】‥クワイ‥

(International Accounting Standards)国際会計基準審議会が設定・公表している、財務諸表作成に関する基準。国際的な統一会計基準であり、解釈指針などとともに国際財務報告基準(IFRS)を構成する。IAS

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいじ‐きかん【国際海事機関】‥クワン

(International Maritime Organization)海上における安全で能率的な航行を促進するため国際協力を行い、そのための統一的規則を作成する国連専門機関。旧称、政府間海事協議機関。IMO

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいはつ‐きょうかい【国際開発協会】‥ケフクワイ

(International Development Association)発展途上国の経済開発を援助するため資金の貸付を行う国際金融機関。1960年設立。IDA→世界銀行

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かいようほう‐さいばんしょ【国際海洋法裁判所】‥ヤウハフ‥

国連海洋法条約に基づき、1996年ドイツのハンブルクに設立された国際裁判所。海洋に関する国際紛争を解決することを任務とし、締約国による選挙で選出される21名の裁判官で構成される。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かかく【国際価格】

世界の主要な取引所における取引値段。一般に取引量が大きく、その相場が世界市場を支配するような価格。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐がくりょくちょうさ【国際学力調査】‥テウ‥

学力・学習到達度の国際比較と教育の改善を目的に行われる調査。国際教育到達度評価学会(IEA)が1964年以来行なってきた国際数学‐理科教育動向調査(TIMSS)と、OECDが2000年に開始した生徒の学習到達度調査(PISA)が代表的。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かせん【国際河川】

国家間の境を構成し、または複数の国家を貫流する河川で、条約上自由航行を認められたもの。ドナウ川・ライン川など。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐カルテル【国際カルテル】

世界市場の分割・独占を目的とするカルテル協定。販路の協定、供給量の制限・割当などをし、時には価格の協定に及ぶ。石油・鉄鋼・石炭・非鉄金属・ゴムなどの国際カルテルがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かんしゅう‐ほう【国際慣習法】‥クワンシフハフ

法的拘束力を有する国際慣行、すなわち国際慣習に基づく法。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かんぜいきょうてい【国際関税協定】‥クワン‥ケフ‥

①関税について国家間で取り結ばれる協定の総称。

②⇒ガット(GATT)。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かんせんしょう【国際感染症】‥シヤウ

国内に常在せず、感染力が強いため患者および検体の取扱いに特殊の対策を必要とする感染症。多くは予防法・治療法が確立していないために死亡率が高い。感染症法の1類感染症はこれに属する。→国際保健規則。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐かんり【国債管理】‥クワン‥

国債の発行残高や満期の構成を変化させ、利子率や金融機関・企業などの流動性を調整する政策。経済の安定成長を図りながら、政府財源の調達を安定的に実現することを目的とする。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐きょうりょく‐きこう【国際協力機構】‥ケフ‥

(Japan International Cooperation Agency)開発途上国・地域に対する協力を目的とする独立行政法人。途上国・地域への経済および技術協力のほか、青年海外協力隊の派遣も行う。1974年国際協力事業団として設立。2003年改組され、現名となる。ジャイカ(JICA)。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐きょうりょく‐ぎんこう【国際協力銀行】‥ケフ‥カウ

政府金融機関の一つ。主に国際金融業務と円借款などによる発展途上国・地域への経済協力を行う。1999年日本輸出入銀行と海外経済協力基金とが統合し、発足。2008年国際金融部門と海外経済協力部門とに分割され、後者は国際協力機構に承継。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐キリストきょう‐だいがく【国際基督教大学】‥ケウ‥

私立大学の一つ。キリスト教諸派の国際的協力により1949年創立。53年日本語と英語とで授業を行う日本初のリベラル‐アーツの大学として開学。東京都三鷹市。ICU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐キリストきょうろうどうくみあい‐れんめい【国際キリスト教労働組合連盟】‥ケウラウ‥アヒ‥

(International Federation of Christian Trade Unions)1920年に結成されたカトリック系労働組合の国際組織。68年国際労連に改組。IFCTU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐きんこう【国際均衡】‥カウ

一国の国際収支の均衡、特に経常収支の均衡をいう。対外均衡。↔国内均衡。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐きんゆう‐こうしゃ【国際金融公社】

民間資本を動員し、主に発展途上地域の民間企業に対して融資を行う、国際復興開発銀行の姉妹機関。1956年設立。IFC→国際復興開発銀行。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐くうこう【国際空港】‥カウ

主として国際航空路線のために整備された空港。日本では、成田国際・関西国際・中部国際空港が中心である。その他の空港も、税関・出入国管理・検疫の業務を行なっているものは、国際航空路線の発着に用いられる。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐ぐんじさいばん【国際軍事裁判】

主要戦争犯罪人を裁くために、国際的に成立した軍事裁判所の裁判。→極東国際軍事裁判→ニュルンベルク裁判。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けいさつぐん【国際警察軍】

①海賊行為・奴隷売買のような国際法上の犯罪を防止するための、各国の事実上の協力による警察力。常時組織化されてはいない。

②国連安全保障理事会の要請のもとに、世界の平和と安全維持のために加盟国から提供され編成される軍隊。

③国際機関の勧告等によって一定地域の治安維持のために編成された国際軍の俗称。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けいじけいさつ‐きこう【国際刑事警察機構】

(International Criminal Police Organization)情報交換・捜査協力などによって国際犯罪の防止・解決を目指す国際警察機構。1923年国際刑事警察委員会として設立。56年改組され、現名となる。日本は52年に加盟。通称インターポール。ICPO

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けいじさいばんしょ【国際刑事裁判所】

(International Criminal Court)2002年オランダのハーグに設立された国際裁判所。集団殺戮の罪、人道に対する罪、戦争犯罪を犯した個人を裁く。ICC

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けいほう【国際刑法】‥ハフ

①渉外事件に関する刑法の地域的適用範囲を定めた法規。

②刑事司法の共助に関する国際条約。

③国際社会全体の立場から犯罪として処罰することを定めた国際法規。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐げきじょう【国際劇場】‥ヂヤウ

1937年(昭和12)東京浅草に松竹が開場した劇場。浅草国際劇場と通称。定員約4000。松竹歌劇団の拠点。82年閉館。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けっこん【国際結婚】

国籍を異にする男女が結婚すること。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐けっさい‐ぎんこう【国際決済銀行】‥カウ

(Bank for International Settlements)各国中央銀行をメンバーとする国際金融機関。1930年設立。本部はスイスのバーゼル。当初はヤング案に基づき、ドイツの第一次大戦賠償支払の処理を主な業務とし、現在は中央銀行間の協力促進に努める。G10(主要国の中央銀行総裁会合)を開催。BIS

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐げんしりょく‐きかん【国際原子力機関】‥クワン

(International Atomic Energy Agency)国連の機関の一つ。原子力平和利用促進のため1957年設立。核拡散防止の役割も担う。本部はウィーン。ノーベル平和賞。IAEA

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐ご【国際語】

①言語を異にする異民族間および各国家間で共通に使用されることを目的として作られた言語。エスペラントの類。国際補助語。世界語。→人工言語。

②広く国際的に共通語として用いられる言語。例えば英語、あるいは国連で使用されている英・西・仏・中・露の言語。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐こうくう‐じょうやく【国際航空条約】‥カウ‥デウ‥

航空機による諸国家間の交通に関する国際条約。1919年パリで署名された航空法規に関する条約、44年シカゴで署名された国際民間航空条約などがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐こうほう【国際公法】‥ハフ

(→)国際法に同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐こうむいん【国際公務員】‥ヰン

国連事務局など、国際機構の事務局に勤務する公務員。国連本体のほか、その関連機関(国連専門機関など)の職員も含まれる。各国政府から派遣される国家代表ではなく、加盟国から独立した地位を保障される。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐こうりゅう‐ききん【国際交流基金】‥カウリウ‥

(Japan Foundation)諸外国との文化交流の拡大をめざして人物交流や日本研究の援助などを事業とする政府特殊法人。1972年設立。2003年、独立行政法人。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐こどもとしょかん【国際子ども図書館】‥クワン

国立では日本初の児童書専門図書館。国立国会図書館の支部図書館として、旧上野図書館の建物を利用し2000年一部開館、02年全面開館。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐さい【国際債】

非居住者(外国の政府・公共団体・企業)によって国際的に発行される債券。募集される国の通貨建てで起債される場合(外債)と、外貨建てで起債される場合(ユーロ債)とがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐さいばんしょ【国際裁判所】

国際紛争を解決するため、国家間条約に基づき設けられた裁判所。国際司法裁判所・常設仲裁裁判所の類。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐サッカー‐れんめい【国際サッカー連盟】

(Fédération Internationale de Football Association フランス)1904年にフランス・ベルギーなど7カ国で結成された国際競技団体。ワールド‐カップなどの競技を開催。日本は29年加盟。事務局はチューリヒ。フィーファ(FIFA)。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐さんぎょうべつ‐そしき【国際産業別組織】‥ゲフ‥

(Global Union Federations)1889年以後、職業別・産業別に逐次結成された国際的な労働組合の組織。第二次大戦後は国際自由労連と密接な関係をもつ。国際産業別書記局(ITS)と称していたが、2002年現名に改称。GUF

⇒こく‐さい【国際】

ごく‐さいしき【極彩色】

①日本画の技法で、岩絵具・胡粉ごふんなどを用い、きわめて濃厚・緻密に彩色するもの。

②きわめて濃厚な色彩。転じて、派手でけばけばしい色どり。厚化粧にもいう。「―の衣装」

こくさい‐じつよう‐おんどめもり【国際実用温度目盛】‥ヲン‥

国際温度目盛の旧称。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しほう【国際私法】‥ハフ

渉外的な私法事件に関し適用できる準拠法を指定する法律。各国の私法の相違によって生ずる法律の抵触を解決し、法律抵触法とも呼ばれる。法適用通則法がこれに該当。私間法。渉外私法。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しほうさいばんしょ【国際司法裁判所】‥ハフ‥

(International Court of Justice)オランダのハーグにある常設の国際裁判所。国連の主要な機関の一つ。15名の裁判官によって構成。国際連盟のもとで1921年に設立された常設国際司法裁判所(PCIJ)の後身。ICJ

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しほんいどう【国際資本移動】

一国の居住者と非居住者間の資金貸借。国際収支統計では、投資収支として把握される。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しゃかい【国際社会】‥クワイ

多くの国・地域が相互に関わりあって形成している社会。

⇒こく‐さい【国際】

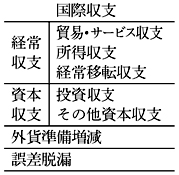

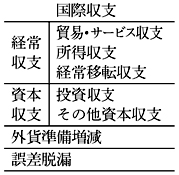

こくさい‐しゅうし【国際収支】‥シウ‥

一国が一定期間中に他国と行なったすべての経済取引を集計した勘定。→対外資産負債残高。

国際収支(表)

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じゆう‐ろうれん【国際自由労連】‥イウラウ‥

国際自由労働組合連盟(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。世界労連から離脱した反共色をもつ各国の労働組合が1949年結成。ICFTU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しゅぎ【国際主義】

(internationalism)

①一般に、国家相互の協調を本位とし、世界平和を目的とする立場の総称。

②特に、労働者階級の国際的提携・団結を主張する社会主義の立場。「プロレタリア―」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうぎょうかいぎしょ【国際商業会議所】‥シヤウゲフクワイ‥

(International Chamber of Commerce)国際間の重要な経済問題を審議し、商事に関する紛争の仲裁・和解を行う目的で、1920年に設立された民間経済団体。本部はパリ。ICC

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうけん【国債証券】

国債に対する権利を表示するために発行する証券。無記名を原則とするが、特別弔慰金国庫債券など記名のものもある。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐しょうひん【国際商品】‥シヤウ‥

世界市場で取引され国際的に単一価格が形成される商品。一次産品が中心。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひん‐きょうてい【国際商品協定】‥シヤウ‥ケフ‥

(international commodity agreement)特定の一次産品価格の安定を目的とした政府間協定。天然ゴム・コーヒー・砂糖などについて締結。→緩衝在庫。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひんしじょう【国際商品市場】‥シヤウ‥ヂヤウ

国際的に広い需給関係を持つ商品(例えば、小麦・綿花・羊毛・砂糖など)の取引が行われる場。ロンドン・シカゴなど。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうほう【国際商法】‥シヤウハフ

商事に関する国際私法。即ち商事上の法律関係に対し準拠法を指定する法律。国際海商法・国際手形法の類。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょうやく【国際条約】‥デウ‥

(→)条約2に同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょく【国際色】

多くの国の人が入りまじってかもし出される雰囲気。「―豊かな会合」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょせい‐デー【国際女性デー】‥ヂヨ‥

(→)国際婦人デーに同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じん【国際人】

広く世界的に活躍している人。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんけん‐きやく【国際人権規約】

(International Covenants on Human Rights)広範な基本的人権について1966年国連総会が採択した規約。経済的社会的文化的権利に関する規約(A規約)と市民的政治的権利に関する規約(B規約)の二つがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんごうき【国際信号旗】‥ガウ‥

船と船、また船と陸との間で行う信号に用いる旗。アルファベット旗・数字旗など40種類があり、信号の方法は国際信号書で定められている。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんさ【国際審査】

①国際的規模で行われる審査。

②1899年第1回ハーグ平和会議で採択された国際紛争の平和的処理方法。国際審査委員会による事実の客観的な審査により紛争解決を図る。国際事実審査。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんどう‐ほう【国際人道法】‥ダウハフ

武力紛争に際し戦闘員・一般住民の生命や人間的尊厳を人道的立場から保護するために認められた国際法規。戦争犠牲者の救済を目的とする1949年のジュネーヴ四条約などがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せきじゅうじ‐せきしんげつしゃ‐れんめい【国際赤十字赤新月社連盟】‥ジフ‥

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)各国の赤十字社と赤新月社との連合体。1919年赤十字社連盟として創設。91年現称。病院経営など、平時の救護活動に重点を置く。本部はジュネーヴ。→赤十字。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せん【国際線】

ある国と他の国との間に路線を定めて行う航空運送。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐だいがく【国際大学】

私立大学の一つ。国際的に活躍できる人材養成を目的として1982年に設立された大学院大学。新潟県南魚沼市。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たいしゃく【国際貸借】

一定時点において一国が対外的に有する債権と債務。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たんい【国際単位】‥ヰ

(international

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じゆう‐ろうれん【国際自由労連】‥イウラウ‥

国際自由労働組合連盟(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。世界労連から離脱した反共色をもつ各国の労働組合が1949年結成。ICFTU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しゅぎ【国際主義】

(internationalism)

①一般に、国家相互の協調を本位とし、世界平和を目的とする立場の総称。

②特に、労働者階級の国際的提携・団結を主張する社会主義の立場。「プロレタリア―」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうぎょうかいぎしょ【国際商業会議所】‥シヤウゲフクワイ‥

(International Chamber of Commerce)国際間の重要な経済問題を審議し、商事に関する紛争の仲裁・和解を行う目的で、1920年に設立された民間経済団体。本部はパリ。ICC

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうけん【国債証券】

国債に対する権利を表示するために発行する証券。無記名を原則とするが、特別弔慰金国庫債券など記名のものもある。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐しょうひん【国際商品】‥シヤウ‥

世界市場で取引され国際的に単一価格が形成される商品。一次産品が中心。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひん‐きょうてい【国際商品協定】‥シヤウ‥ケフ‥

(international commodity agreement)特定の一次産品価格の安定を目的とした政府間協定。天然ゴム・コーヒー・砂糖などについて締結。→緩衝在庫。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひんしじょう【国際商品市場】‥シヤウ‥ヂヤウ

国際的に広い需給関係を持つ商品(例えば、小麦・綿花・羊毛・砂糖など)の取引が行われる場。ロンドン・シカゴなど。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうほう【国際商法】‥シヤウハフ

商事に関する国際私法。即ち商事上の法律関係に対し準拠法を指定する法律。国際海商法・国際手形法の類。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょうやく【国際条約】‥デウ‥

(→)条約2に同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょく【国際色】

多くの国の人が入りまじってかもし出される雰囲気。「―豊かな会合」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょせい‐デー【国際女性デー】‥ヂヨ‥

(→)国際婦人デーに同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じん【国際人】

広く世界的に活躍している人。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんけん‐きやく【国際人権規約】

(International Covenants on Human Rights)広範な基本的人権について1966年国連総会が採択した規約。経済的社会的文化的権利に関する規約(A規約)と市民的政治的権利に関する規約(B規約)の二つがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんごうき【国際信号旗】‥ガウ‥

船と船、また船と陸との間で行う信号に用いる旗。アルファベット旗・数字旗など40種類があり、信号の方法は国際信号書で定められている。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんさ【国際審査】

①国際的規模で行われる審査。

②1899年第1回ハーグ平和会議で採択された国際紛争の平和的処理方法。国際審査委員会による事実の客観的な審査により紛争解決を図る。国際事実審査。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんどう‐ほう【国際人道法】‥ダウハフ

武力紛争に際し戦闘員・一般住民の生命や人間的尊厳を人道的立場から保護するために認められた国際法規。戦争犠牲者の救済を目的とする1949年のジュネーヴ四条約などがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せきじゅうじ‐せきしんげつしゃ‐れんめい【国際赤十字赤新月社連盟】‥ジフ‥

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)各国の赤十字社と赤新月社との連合体。1919年赤十字社連盟として創設。91年現称。病院経営など、平時の救護活動に重点を置く。本部はジュネーヴ。→赤十字。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せん【国際線】

ある国と他の国との間に路線を定めて行う航空運送。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐だいがく【国際大学】

私立大学の一つ。国際的に活躍できる人材養成を目的として1982年に設立された大学院大学。新潟県南魚沼市。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たいしゃく【国際貸借】

一定時点において一国が対外的に有する債権と債務。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たんい【国際単位】‥ヰ

(international

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じゆう‐ろうれん【国際自由労連】‥イウラウ‥

国際自由労働組合連盟(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。世界労連から離脱した反共色をもつ各国の労働組合が1949年結成。ICFTU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しゅぎ【国際主義】

(internationalism)

①一般に、国家相互の協調を本位とし、世界平和を目的とする立場の総称。

②特に、労働者階級の国際的提携・団結を主張する社会主義の立場。「プロレタリア―」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうぎょうかいぎしょ【国際商業会議所】‥シヤウゲフクワイ‥

(International Chamber of Commerce)国際間の重要な経済問題を審議し、商事に関する紛争の仲裁・和解を行う目的で、1920年に設立された民間経済団体。本部はパリ。ICC

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうけん【国債証券】

国債に対する権利を表示するために発行する証券。無記名を原則とするが、特別弔慰金国庫債券など記名のものもある。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐しょうひん【国際商品】‥シヤウ‥

世界市場で取引され国際的に単一価格が形成される商品。一次産品が中心。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひん‐きょうてい【国際商品協定】‥シヤウ‥ケフ‥

(international commodity agreement)特定の一次産品価格の安定を目的とした政府間協定。天然ゴム・コーヒー・砂糖などについて締結。→緩衝在庫。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひんしじょう【国際商品市場】‥シヤウ‥ヂヤウ

国際的に広い需給関係を持つ商品(例えば、小麦・綿花・羊毛・砂糖など)の取引が行われる場。ロンドン・シカゴなど。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうほう【国際商法】‥シヤウハフ

商事に関する国際私法。即ち商事上の法律関係に対し準拠法を指定する法律。国際海商法・国際手形法の類。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょうやく【国際条約】‥デウ‥

(→)条約2に同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょく【国際色】

多くの国の人が入りまじってかもし出される雰囲気。「―豊かな会合」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょせい‐デー【国際女性デー】‥ヂヨ‥

(→)国際婦人デーに同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じん【国際人】

広く世界的に活躍している人。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんけん‐きやく【国際人権規約】

(International Covenants on Human Rights)広範な基本的人権について1966年国連総会が採択した規約。経済的社会的文化的権利に関する規約(A規約)と市民的政治的権利に関する規約(B規約)の二つがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんごうき【国際信号旗】‥ガウ‥

船と船、また船と陸との間で行う信号に用いる旗。アルファベット旗・数字旗など40種類があり、信号の方法は国際信号書で定められている。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんさ【国際審査】

①国際的規模で行われる審査。

②1899年第1回ハーグ平和会議で採択された国際紛争の平和的処理方法。国際審査委員会による事実の客観的な審査により紛争解決を図る。国際事実審査。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんどう‐ほう【国際人道法】‥ダウハフ

武力紛争に際し戦闘員・一般住民の生命や人間的尊厳を人道的立場から保護するために認められた国際法規。戦争犠牲者の救済を目的とする1949年のジュネーヴ四条約などがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せきじゅうじ‐せきしんげつしゃ‐れんめい【国際赤十字赤新月社連盟】‥ジフ‥

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)各国の赤十字社と赤新月社との連合体。1919年赤十字社連盟として創設。91年現称。病院経営など、平時の救護活動に重点を置く。本部はジュネーヴ。→赤十字。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せん【国際線】

ある国と他の国との間に路線を定めて行う航空運送。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐だいがく【国際大学】

私立大学の一つ。国際的に活躍できる人材養成を目的として1982年に設立された大学院大学。新潟県南魚沼市。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たいしゃく【国際貸借】

一定時点において一国が対外的に有する債権と債務。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たんい【国際単位】‥ヰ

(international

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じゆう‐ろうれん【国際自由労連】‥イウラウ‥

国際自由労働組合連盟(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。世界労連から離脱した反共色をもつ各国の労働組合が1949年結成。ICFTU

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しゅぎ【国際主義】

(internationalism)

①一般に、国家相互の協調を本位とし、世界平和を目的とする立場の総称。

②特に、労働者階級の国際的提携・団結を主張する社会主義の立場。「プロレタリア―」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうぎょうかいぎしょ【国際商業会議所】‥シヤウゲフクワイ‥

(International Chamber of Commerce)国際間の重要な経済問題を審議し、商事に関する紛争の仲裁・和解を行う目的で、1920年に設立された民間経済団体。本部はパリ。ICC

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうけん【国債証券】

国債に対する権利を表示するために発行する証券。無記名を原則とするが、特別弔慰金国庫債券など記名のものもある。

⇒こく‐さい【国債】

こくさい‐しょうひん【国際商品】‥シヤウ‥

世界市場で取引され国際的に単一価格が形成される商品。一次産品が中心。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひん‐きょうてい【国際商品協定】‥シヤウ‥ケフ‥

(international commodity agreement)特定の一次産品価格の安定を目的とした政府間協定。天然ゴム・コーヒー・砂糖などについて締結。→緩衝在庫。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうひんしじょう【国際商品市場】‥シヤウ‥ヂヤウ

国際的に広い需給関係を持つ商品(例えば、小麦・綿花・羊毛・砂糖など)の取引が行われる場。ロンドン・シカゴなど。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょうほう【国際商法】‥シヤウハフ

商事に関する国際私法。即ち商事上の法律関係に対し準拠法を指定する法律。国際海商法・国際手形法の類。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょうやく【国際条約】‥デウ‥

(→)条約2に同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しょく【国際色】

多くの国の人が入りまじってかもし出される雰囲気。「―豊かな会合」

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じょせい‐デー【国際女性デー】‥ヂヨ‥

(→)国際婦人デーに同じ。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じん【国際人】

広く世界的に活躍している人。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんけん‐きやく【国際人権規約】

(International Covenants on Human Rights)広範な基本的人権について1966年国連総会が採択した規約。経済的社会的文化的権利に関する規約(A規約)と市民的政治的権利に関する規約(B規約)の二つがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんごうき【国際信号旗】‥ガウ‥

船と船、また船と陸との間で行う信号に用いる旗。アルファベット旗・数字旗など40種類があり、信号の方法は国際信号書で定められている。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐しんさ【国際審査】

①国際的規模で行われる審査。

②1899年第1回ハーグ平和会議で採択された国際紛争の平和的処理方法。国際審査委員会による事実の客観的な審査により紛争解決を図る。国際事実審査。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐じんどう‐ほう【国際人道法】‥ダウハフ

武力紛争に際し戦闘員・一般住民の生命や人間的尊厳を人道的立場から保護するために認められた国際法規。戦争犠牲者の救済を目的とする1949年のジュネーヴ四条約などがある。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せきじゅうじ‐せきしんげつしゃ‐れんめい【国際赤十字赤新月社連盟】‥ジフ‥

(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)各国の赤十字社と赤新月社との連合体。1919年赤十字社連盟として創設。91年現称。病院経営など、平時の救護活動に重点を置く。本部はジュネーヴ。→赤十字。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐せん【国際線】

ある国と他の国との間に路線を定めて行う航空運送。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐だいがく【国際大学】

私立大学の一つ。国際的に活躍できる人材養成を目的として1982年に設立された大学院大学。新潟県南魚沼市。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たいしゃく【国際貸借】

一定時点において一国が対外的に有する債権と債務。

⇒こく‐さい【国際】

こくさい‐たんい【国際単位】‥ヰ

(internationalこくぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥🔗⭐🔉

こくぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

⇒こくうぞうぼさつ

広辞苑に「虚空」で始まるの検索結果 1-7。