複数辞典一括検索+![]()

![]()

だるま【達磨】🔗⭐🔉

だるま【達磨】

①(梵語Bodhidharma 菩提達摩)禅宗の始祖。南インドのバラモンに生まれ、般若多羅に学ぶ。中国に渡って梁の武帝との問答を経て、嵩山すうざんの少林寺に入り、9年間面壁坐禅したという。その伝には伝説的要素が多い。その教えは弟子の慧可えかに伝えられた。諡号しごうは円覚大師・達磨大師。達摩だつま。( 〜530?)

②達磨大師の坐禅した姿に模した張子の玩具。普通、顔面以外の部分を赤く塗り、底を重くして、倒してもすぐ真直に立つように作る。開運の縁起物とし、願いごとがかなった時に目玉を描き入れるならわしがある。不倒翁。「―に目を入れる」

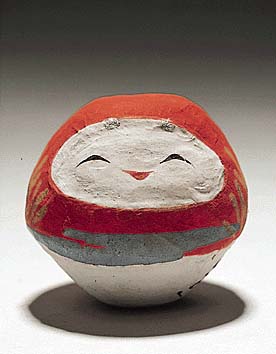

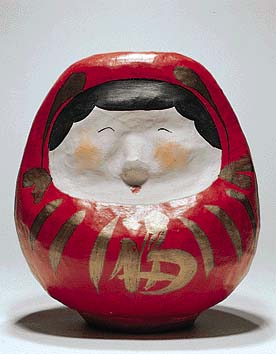

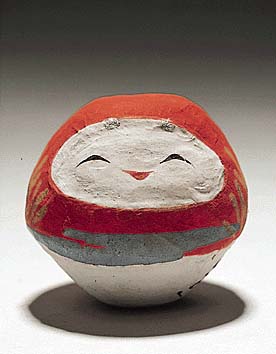

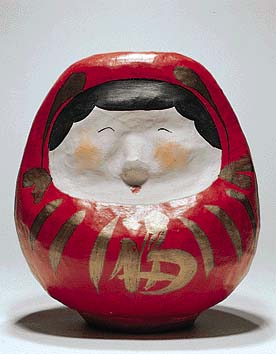

だるま(大阪)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

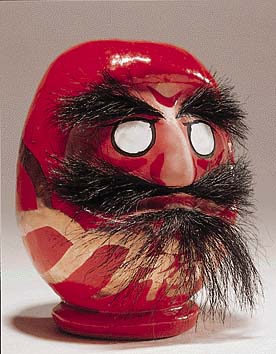

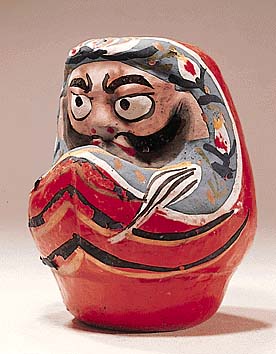

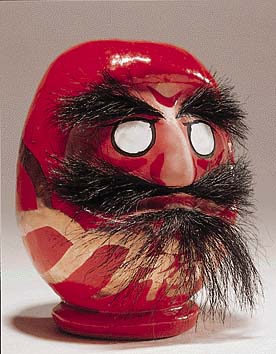

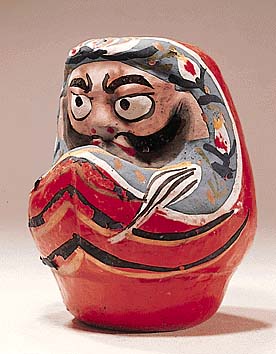

だるま(山梨)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

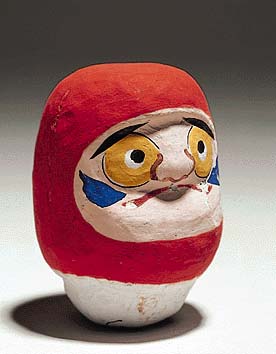

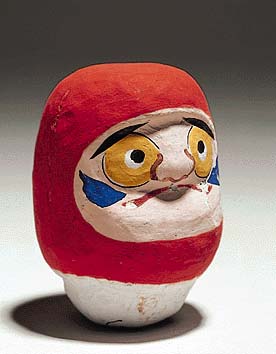

だるま(山梨)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

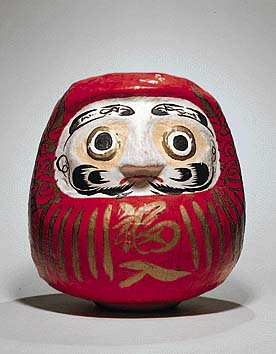

だるま(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

だるま(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

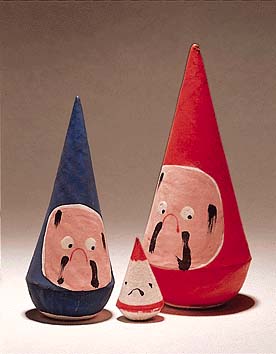

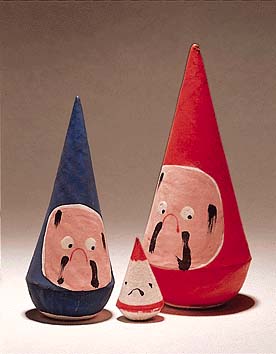

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

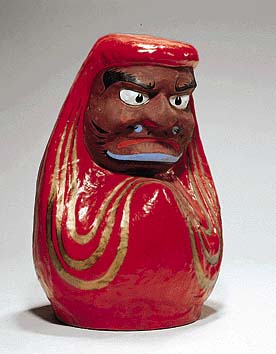

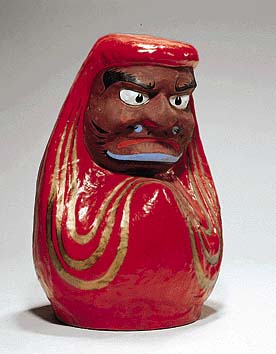

古代だるま(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

古代だるま(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

女だるま(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

女だるま(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火伏だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火伏だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

近江だるま(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

近江だるま(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

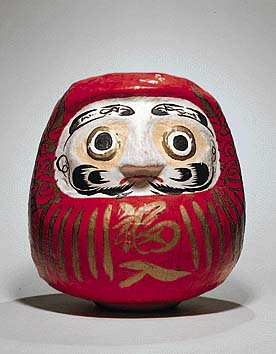

高崎だるま(群馬)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

高崎だるま(群馬)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③(→)だるま2のような、ずんぐりと丸い形状。「雪―」「火―になる」

④下等な売春婦の異称。じごく。

⇒だるま‐いち【達磨市】

⇒だるま‐いと【達磨糸】

⇒だるま‐うた【達磨歌】

⇒だるま‐おとし【達磨落し】

⇒だるま‐がえし【達磨返し】

⇒だるま‐かずき【達磨被き】

⇒だるま‐き【達磨忌】

⇒だるま‐ぎく【達磨菊】

⇒だるま‐しゅう【達磨宗】

⇒だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】

⇒だるま‐はがし【達磨剥し】

⇒だるま‐ぶね【達磨船】

⇒だるま‐や【達磨屋】

③(→)だるま2のような、ずんぐりと丸い形状。「雪―」「火―になる」

④下等な売春婦の異称。じごく。

⇒だるま‐いち【達磨市】

⇒だるま‐いと【達磨糸】

⇒だるま‐うた【達磨歌】

⇒だるま‐おとし【達磨落し】

⇒だるま‐がえし【達磨返し】

⇒だるま‐かずき【達磨被き】

⇒だるま‐き【達磨忌】

⇒だるま‐ぎく【達磨菊】

⇒だるま‐しゅう【達磨宗】

⇒だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】

⇒だるま‐はがし【達磨剥し】

⇒だるま‐ぶね【達磨船】

⇒だるま‐や【達磨屋】

だるま(山梨)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

だるま(山梨)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

だるま(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

だるま(静岡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

三角だるま(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

古代だるま(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

古代だるま(福島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

女だるま(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

女だるま(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

松川だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火伏だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

火伏だるま(宮城)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

近江だるま(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

近江だるま(滋賀)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

高崎だるま(群馬)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

高崎だるま(群馬)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③(→)だるま2のような、ずんぐりと丸い形状。「雪―」「火―になる」

④下等な売春婦の異称。じごく。

⇒だるま‐いち【達磨市】

⇒だるま‐いと【達磨糸】

⇒だるま‐うた【達磨歌】

⇒だるま‐おとし【達磨落し】

⇒だるま‐がえし【達磨返し】

⇒だるま‐かずき【達磨被き】

⇒だるま‐き【達磨忌】

⇒だるま‐ぎく【達磨菊】

⇒だるま‐しゅう【達磨宗】

⇒だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】

⇒だるま‐はがし【達磨剥し】

⇒だるま‐ぶね【達磨船】

⇒だるま‐や【達磨屋】

③(→)だるま2のような、ずんぐりと丸い形状。「雪―」「火―になる」

④下等な売春婦の異称。じごく。

⇒だるま‐いち【達磨市】

⇒だるま‐いと【達磨糸】

⇒だるま‐うた【達磨歌】

⇒だるま‐おとし【達磨落し】

⇒だるま‐がえし【達磨返し】

⇒だるま‐かずき【達磨被き】

⇒だるま‐き【達磨忌】

⇒だるま‐ぎく【達磨菊】

⇒だるま‐しゅう【達磨宗】

⇒だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】

⇒だるま‐はがし【達磨剥し】

⇒だるま‐ぶね【達磨船】

⇒だるま‐や【達磨屋】

だるま‐いち【達磨市】🔗⭐🔉

だるま‐いち【達磨市】

縁起物の達磨を売る市。東日本で多く正月に開かれる。〈[季]新年〉

達磨市(深大寺)

提供:東京都

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

だるま‐いと【達磨糸】🔗⭐🔉

だるま‐いと【達磨糸】

足踏式製糸機械で製した生糸。多く農家の副業として作られるもの。自転車取糸。

⇒だるま【達磨】

だるま‐うた【達磨歌】🔗⭐🔉

だるま‐うた【達磨歌】

わかりにくい歌をあざけっていう語。特に藤原定家の若いころの作を当時世間でこう呼んだ。拾遺和歌集愚草員外「新儀非拠の―と称し、天下の貴賤のために悪まれ」

⇒だるま【達磨】

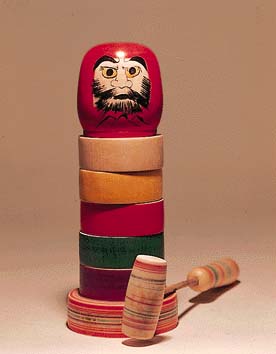

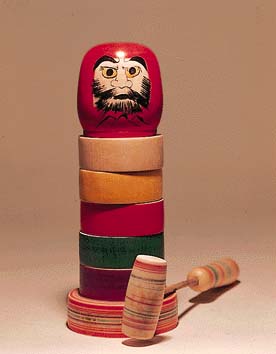

だるま‐おとし【達磨落し】🔗⭐🔉

だるま‐おとし【達磨落し】

数個の同型の木製の輪を重ね、その上に置いた達磨の人形を落とさないように小槌で打って輪をはずす遊び。輪抜き達磨。

だるまおとし

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

だるま‐がえし【達磨返し】‥ガヘシ🔗⭐🔉

だるま‐がえし【達磨返し】‥ガヘシ

女の髪の結い方。髪をひねって髱たぼの中に押し入れ簪かんざしで止めたもの。江戸の粋人の年増に多く行われた。

達磨返し

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

⇒だるま【達磨】

だるま‐かずき【達磨被き】‥カヅキ🔗⭐🔉

だるま‐かずき【達磨被き】‥カヅキ

達磨が緋衣をかぶっているように、頭から衣服をひっかぶること。狂言、どちはぐれ「残る五拾文では紙を買ひ衾をつくり、―にかぶつて、坐禅の工夫をするならば」

⇒だるま【達磨】

だるま‐き【達磨忌】🔗⭐🔉

だるま‐き【達磨忌】

禅家で、達磨大師の忌日(10月5日)に行う法会。

⇒だるま【達磨】

だるま‐ぎく【達磨菊】🔗⭐🔉

だるま‐ぎく【達磨菊】

キク科の多年草。九州・中国地方の海岸に生え、観賞用に栽培。下部は木質で全草軟毛を密生。高さ約30センチメートル。葉はへら形。秋、帯紫淡紅色の舌状花のある頭状花を開く。

⇒だるま【達磨】

だるま‐しゅう【達磨宗】🔗⭐🔉

だるま‐しゅう【達磨宗】

①中国・日本で、禅宗の異称。特に、院政期の大日能忍一派を指す。

②藤原定家などの和歌の新風をあざけっていった称。無名抄「中頃の体を執する人は、今の世の歌をば、…やや―などといふ異名をつけてそしり嘲る」

⇒だるま【達磨】

だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】🔗⭐🔉

だるま‐ストーブ【達磨ストーブ】

達磨2に似て、ずんぐりとした丸型の、投げこみ式石炭ストーブ。

⇒だるま【達磨】

だるま‐はがし【達磨剥し】🔗⭐🔉

だるま‐はがし【達磨剥し】

人の着ている羽織をはぐこと。また、その賊。

⇒だるま【達磨】

だるま‐ぶね【達磨船】🔗⭐🔉

だるま‐ぶね【達磨船】

和洋折衷型の幅の広い大形のはしけ。

⇒だるま【達磨】

だるま‐や【達磨屋】🔗⭐🔉

だるま‐や【達磨屋】

私娼を置いている宿。あいまい屋。

⇒だるま【達磨】

広辞苑に「達磨」で始まるの検索結果 1-14。