複数辞典一括検索+![]()

![]()

とも【鞆】🔗⭐🔉

とも【鞆】

弓を射る時に、左手首内側につけ、弦が釧くしろなどに触れるのを防ぐ、まるい皮製の具。弦が当たると音を発する。平安時代以後は武官の射礼じゃらい用の形式的弓具となった。ほむた。万葉集7「大夫ますらおの手に巻き持てる―の浦廻を」

鞆

とも‐え【鞆絵・巴】‥ヱ🔗⭐🔉

とも‐え【鞆絵・巴】‥ヱ

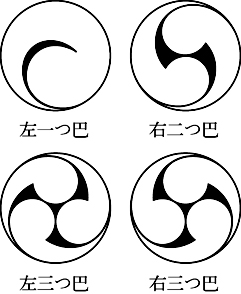

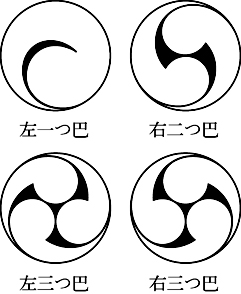

①鞆ともの側面を図案化した文様。鞆の尾を長く引いたのを尾長鞆絵という。鞆を一つないし三つ円形に配したものを、その数によって一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。太鼓・瓦の面などに描く。紋所としては、巻き方の向きにより左右の別があり、どちらの向きを左、右と見るかにゆれがある。

巴

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

とも‐ね【鞆音】🔗⭐🔉

とも‐ね【鞆音】

弓を射る時に、弦が鞆にふれて鳴る響。永久百首「春さればかた矢たばさみ―うち」

とも‐の‐うら【鞆ノ浦】🔗⭐🔉

とも‐の‐うら【鞆ノ浦】

広島県福山市南部にある海岸。仙酔せんすい島・弁天べんてん島などの島々を含む景勝地。

[漢]鞆🔗⭐🔉

鞆 字形

〔革部5画/14画/8061・705D〕

(国字)

〔訓〕とも

[意味]

弓を射るとき、弦が触れるのを防ぐために左手首につける丸い皮製の具。とも。

[解字]

革製で、形が「丙」の字に似るところから。[靹]は俗字。

〔革部5画/14画/8061・705D〕

(国字)

〔訓〕とも

[意味]

弓を射るとき、弦が触れるのを防ぐために左手首につける丸い皮製の具。とも。

[解字]

革製で、形が「丙」の字に似るところから。[靹]は俗字。

〔革部5画/14画/8061・705D〕

(国字)

〔訓〕とも

[意味]

弓を射るとき、弦が触れるのを防ぐために左手首につける丸い皮製の具。とも。

[解字]

革製で、形が「丙」の字に似るところから。[靹]は俗字。

〔革部5画/14画/8061・705D〕

(国字)

〔訓〕とも

[意味]

弓を射るとき、弦が触れるのを防ぐために左手首につける丸い皮製の具。とも。

[解字]

革製で、形が「丙」の字に似るところから。[靹]は俗字。

広辞苑に「鞆」で始まるの検索結果 1-6。