複数辞典一括検索+![]()

![]()

あん‐ば【鞍馬】🔗⭐🔉

あん‐ば【鞍馬】

①くらをおいた馬。くらうま。あんま。

②男子体操競技の一つ。馬の背の形をした台上に二つの把手とってをつけ、この上で、下肢を接触させないで体を回転させる。また、その用具。

くらま【鞍馬】🔗⭐🔉

くらま【鞍馬】

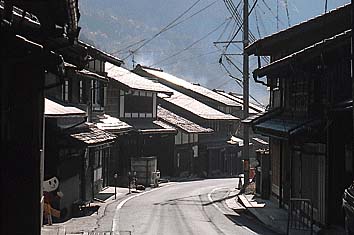

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

くらま‐いし【鞍馬石】🔗⭐🔉

くらま‐いし【鞍馬石】

京都市鞍馬から産出する庭石で、閃緑岩せんりょくがんの一種。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐ごけ【鞍馬苔】🔗⭐🔉

くらま‐ごけ【鞍馬苔】

イワヒバ科の多年生常緑シダ。山林の陰地に生ずる。茎は細く、叉状に分かれ、地を這い長さ30センチメートルに達する。葉は鱗片状で2種あり、長楕円形のものは左右に並び、別に極めて小さい葉が茎の上面を2列におおう。胞子穂上に大胞子嚢と小胞子嚢を生ずる。庭園などにも植栽。エイザンゴケ。アタゴゴケ。地柏。

くらまごけ

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐じし【鞍馬獅子】🔗⭐🔉

くらま‐じし【鞍馬獅子】

歌舞伎舞踊。富本(後に清元)。本名題「夫婦酒替奴中仲みょうとざけかわらぬなかなか」。中村重助作詞。初世名見崎なみざき徳治作曲。1777年(安永6)初演。義経が殺されたと誤聞して狂乱する静御前と、太神楽に扮して獅子を舞いながら助ける御厩おうまや喜三太とに女夫狐を配す。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐でら【鞍馬寺】🔗⭐🔉

くらま‐でら【鞍馬寺】

京都の鞍馬山の中腹にある鞍馬弘教ぐきょうの本山。もと天台宗。本尊は毘沙門天。770年(宝亀1)鑑真の弟子鑑禎の創建という。平安京の北方鎮護と京人の福徳の寺として信仰を集める。融通念仏の地として知られ、竹伐り・火祭などの行事は有名。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】🔗⭐🔉

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

①鞍馬山にすんだと伝えられる天狗。

②能。宮増作。鞍馬山の大天狗が逆境の少年沙那王(牛若丸)に同情し、兵法を授けて将来の守護を約束する。

鞍馬天狗

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】🔗⭐🔉

くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

6月20日、京都の鞍馬寺毘沙門堂で法師らが東西に分かれ山刀で雌雄の蛇に擬した青竹を伐り、遅速によって勝敗を争う儀式。竹切の会式えしき。鞍馬蓮華会。〈[季]夏〉

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】🔗⭐🔉

くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

鞍馬山の由岐ゆき神社で、10月22日夜に行われる火祭。多数の松明たいまつをともし神輿を渡す。鞍馬祭。〈[季]秋〉

鞍馬の火祭

提供:NHK

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】‥リウ🔗⭐🔉

くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】‥リウ

剣術の一派。源平時代に鬼一法眼が創めたと伝え、鞍馬寺の僧8人にその秘術を授けたという。京八流。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐まいり【鞍馬参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

くらま‐まいり【鞍馬参り】‥マヰリ

(→)「くらまもうで」に同じ。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐もうで【鞍馬詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

くらま‐もうで【鞍馬詣で】‥マウデ

鞍馬寺に参詣すること。くらままいり。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐やま【鞍馬山】🔗⭐🔉

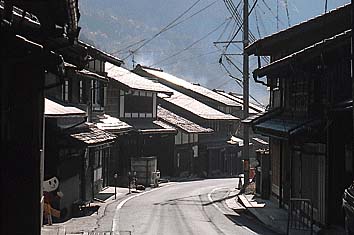

くらま‐やま【鞍馬山】

①京都市北部の山。標高570メートル。山中に鞍馬寺がある。俗にいう鞍馬天狗のすみかで、源義経が武技を練習した所という。古称、くらぶやま。

鞍馬山

撮影:的場 啓

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐りゅう【鞍馬流】‥リウ🔗⭐🔉

くらま‐りゅう【鞍馬流】‥リウ

剣術の一派。源義経から伝えたと称し、天正(1573〜1592)年間の人、大野将監を祖とするという。

⇒くらま【鞍馬】

広辞苑に「鞍馬」で始まるの検索結果 1-14。