複数辞典一括検索+![]()

![]()

きび【黍・稷】🔗⭐🔉

きび【黍・稷】

(キミ(黍)の転)イネ科の一年生作物。インド原産とされ、中国では古くから主要な穀物で五穀の一つ。古く朝鮮を経て渡来したが、現在はほとんど栽培しない。果実は、食用・飼料、また餅菓子・酒などの原料。粳うるちと糯もちとがある。茎は黍稈きびがら細工の材料。〈[季]秋〉。〈類聚名義抄〉

きび

きびがら‐ざいく【黍稈細工】🔗⭐🔉

きびがら‐ざいく【黍稈細工】

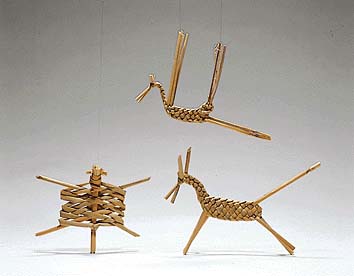

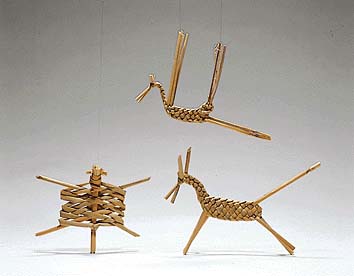

色彩を施したキビ・トウモロコシの茎の芯と、細く割いたその皮を材料として、種々の形をつくる手細工。また、その細工品。

きびがら姉さま(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(沖縄石垣島)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きびがら細工(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

きび‐だんご【黍団子】🔗⭐🔉

きび‐だんご【黍団子】

黍の実の粉で製した団子。〈日葡辞書〉

黍団子

撮影:関戸 勇

きび‐なご【黍魚子・吉備奈仔】🔗⭐🔉

きび‐なご【黍魚子・吉備奈仔】

ニシン科の海産硬骨魚。全長約10センチメートル。体は青褐色で、広い銀白色の縦帯がある。南日本産。4〜5月頃の産卵期に波打ちぎわに群集。食用また釣餌・撒餌用。きみなご。

きびなご

○驥尾に付すきびにふす

[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。

⇒き‐び【驥尾】

○驥尾に付すきびにふす

[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。

⇒き‐び【驥尾】

○驥尾に付すきびにふす

[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。

⇒き‐び【驥尾】

○驥尾に付すきびにふす

[史記伯夷伝、注]蠅はえが駿馬の尾について千里も遠い地に行くように、後進者がすぐれた先達につき従って、事を成しとげたり功を立てたりすることをいう。蒼蠅そうよう驥尾に付して千里を致す。

⇒き‐び【驥尾】

きび‐もち【黍餅】🔗⭐🔉

きび‐もち【黍餅】

黍の実を蒸してついた餅。また、黍の実を糯米もちごめに入れてついた餅。

しょ‐しょく【黍稷】🔗⭐🔉

しょ‐しょく【黍稷】

[書経盤庚上]もちきびとうるちきび。また、きびとあわ。転じて、五穀ごこく。

しょ‐り【黍離】🔗⭐🔉

しょ‐り【黍離】

[詩経王風、黍離]旧都や故郷が荒れはてて、黍きびなどが生い茂ったさびしい光景。世の移り変りを嘆く語。

[漢]黍🔗⭐🔉

黍 字形

〔黍部0画/12画/2148・3550〕

〔音〕ショ(呉)(漢)

〔訓〕きび

[意味]

五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」

[解字]

会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。

[難読]

黍魚子きびなご

〔黍部0画/12画/2148・3550〕

〔音〕ショ(呉)(漢)

〔訓〕きび

[意味]

五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」

[解字]

会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。

[難読]

黍魚子きびなご

〔黍部0画/12画/2148・3550〕

〔音〕ショ(呉)(漢)

〔訓〕きび

[意味]

五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」

[解字]

会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。

[難読]

黍魚子きびなご

〔黍部0画/12画/2148・3550〕

〔音〕ショ(呉)(漢)

〔訓〕きび

[意味]

五穀の一つ。きび。「黍稷しょしょく・蜀黍しょくしょ・もろこし」

[解字]

会意。「禾」(=いね)+「氺」(=水)。水分を与えて育てる穀物の意。

[難読]

黍魚子きびなご

広辞苑に「黍」で始まるの検索結果 1-9。