複数辞典一括検索+![]()

![]()

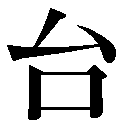

【台】🔗⭐🔉

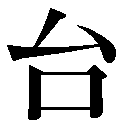

【台】

5画 口部 [二年]

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

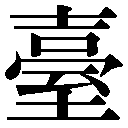

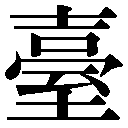

【臺】旧字(A)旧字(A)

5画 口部 [二年]

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

【臺】旧字(A)旧字(A)

14画 至部

区点=7142 16進=674A シフトJIS=E469

【台】旧字(B)旧字(B)

14画 至部

区点=7142 16進=674A シフトJIS=E469

【台】旧字(B)旧字(B)

5画 口部

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

《常用音訓》タイ/ダイ

《音読み》 (A)ダイ

5画 口部

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

《常用音訓》タイ/ダイ

《音読み》 (A)ダイ /タイ

/タイ 〈t

〈t i〉(B)

i〉(B) タイ

タイ

〈t

〈t i〉/

i〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 うてな/われ

《名付け》 もと

《意味》

(A)【臺】{名}うてな。高い土台や物を載せる台。また、見晴らしのきく高い台。「台地」「文王以民力為台為沼=文王民力ヲモツテ台ヲ為リ沼ヲ為ル」〔→孟子〕

(B)【台】

〉

《訓読み》 うてな/われ

《名付け》 もと

《意味》

(A)【臺】{名}うてな。高い土台や物を載せる台。また、見晴らしのきく高い台。「台地」「文王以民力為台為沼=文王民力ヲモツテ台ヲ為リ沼ヲ為ル」〔→孟子〕

(B)【台】 「三台星」とは、上台・中台・下台の三星から成る星座。三公の位に当てる。▽転じて、敬語となり、人の字アザナを尊んで「台甫」、相手を尊んで「貴台」「台前」という。

「三台星」とは、上台・中台・下台の三星から成る星座。三公の位に当てる。▽転じて、敬語となり、人の字アザナを尊んで「台甫」、相手を尊んで「貴台」「台前」という。

{代}われ。一人称の代名詞。「非台小子敢行称乱=台ガ小子アヘテ乱ヲ称ヘ行フニアラズ」〔→書経〕

〔国〕

{代}われ。一人称の代名詞。「非台小子敢行称乱=台ガ小子アヘテ乱ヲ称ヘ行フニアラズ」〔→書経〕

〔国〕 もとの。「台帳」「台本」

もとの。「台帳」「台本」 車、または機械を数えることば。

車、または機械を数えることば。 数量の下につけて、おおよその範囲をいうときのことば。「二千円台」

《解字》

(A)【臺】会意。臺は「土+高の略体+至」で、土を高く積んで人の来るのを見る見晴らし台をあらわす。のち台で代用する。(B)【台】会意兼形声。台は、もと「口+音符厶」。厶イは、曲がった棒でつくった耜シ(すき)のこと。その音を借りて一人称代名詞に当てた。▽あるいは道具を持って工作する(自主的に行うその人)との意から、一人称となったものか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

数量の下につけて、おおよその範囲をいうときのことば。「二千円台」

《解字》

(A)【臺】会意。臺は「土+高の略体+至」で、土を高く積んで人の来るのを見る見晴らし台をあらわす。のち台で代用する。(B)【台】会意兼形声。台は、もと「口+音符厶」。厶イは、曲がった棒でつくった耜シ(すき)のこと。その音を借りて一人称代名詞に当てた。▽あるいは道具を持って工作する(自主的に行うその人)との意から、一人称となったものか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 口部 [二年]

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

【臺】旧字(A)旧字(A)

5画 口部 [二年]

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

【臺】旧字(A)旧字(A)

14画 至部

区点=7142 16進=674A シフトJIS=E469

【台】旧字(B)旧字(B)

14画 至部

区点=7142 16進=674A シフトJIS=E469

【台】旧字(B)旧字(B)

5画 口部

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

《常用音訓》タイ/ダイ

《音読み》 (A)ダイ

5画 口部

区点=3470 16進=4266 シフトJIS=91E4

《常用音訓》タイ/ダイ

《音読み》 (A)ダイ /タイ

/タイ 〈t

〈t i〉(B)

i〉(B) タイ

タイ

〈t

〈t i〉/

i〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 うてな/われ

《名付け》 もと

《意味》

(A)【臺】{名}うてな。高い土台や物を載せる台。また、見晴らしのきく高い台。「台地」「文王以民力為台為沼=文王民力ヲモツテ台ヲ為リ沼ヲ為ル」〔→孟子〕

(B)【台】

〉

《訓読み》 うてな/われ

《名付け》 もと

《意味》

(A)【臺】{名}うてな。高い土台や物を載せる台。また、見晴らしのきく高い台。「台地」「文王以民力為台為沼=文王民力ヲモツテ台ヲ為リ沼ヲ為ル」〔→孟子〕

(B)【台】 「三台星」とは、上台・中台・下台の三星から成る星座。三公の位に当てる。▽転じて、敬語となり、人の字アザナを尊んで「台甫」、相手を尊んで「貴台」「台前」という。

「三台星」とは、上台・中台・下台の三星から成る星座。三公の位に当てる。▽転じて、敬語となり、人の字アザナを尊んで「台甫」、相手を尊んで「貴台」「台前」という。

{代}われ。一人称の代名詞。「非台小子敢行称乱=台ガ小子アヘテ乱ヲ称ヘ行フニアラズ」〔→書経〕

〔国〕

{代}われ。一人称の代名詞。「非台小子敢行称乱=台ガ小子アヘテ乱ヲ称ヘ行フニアラズ」〔→書経〕

〔国〕 もとの。「台帳」「台本」

もとの。「台帳」「台本」 車、または機械を数えることば。

車、または機械を数えることば。 数量の下につけて、おおよその範囲をいうときのことば。「二千円台」

《解字》

(A)【臺】会意。臺は「土+高の略体+至」で、土を高く積んで人の来るのを見る見晴らし台をあらわす。のち台で代用する。(B)【台】会意兼形声。台は、もと「口+音符厶」。厶イは、曲がった棒でつくった耜シ(すき)のこと。その音を借りて一人称代名詞に当てた。▽あるいは道具を持って工作する(自主的に行うその人)との意から、一人称となったものか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

数量の下につけて、おおよその範囲をいうときのことば。「二千円台」

《解字》

(A)【臺】会意。臺は「土+高の略体+至」で、土を高く積んで人の来るのを見る見晴らし台をあらわす。のち台で代用する。(B)【台】会意兼形声。台は、もと「口+音符厶」。厶イは、曲がった棒でつくった耜シ(すき)のこと。その音を借りて一人称代名詞に当てた。▽あるいは道具を持って工作する(自主的に行うその人)との意から、一人称となったものか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源 ページ 718 での【台】単語。