複数辞典一括検索+![]()

![]()

【量移】🔗⭐🔉

【量移】

リョウイ 唐代、罪のために辺地に左遷された役人が、事情をみはからって近い任地に移されること。

【量検】🔗⭐🔉

【量検】

リョウケン はかって調べる。

【量概】🔗⭐🔉

【量概】

リョウガイ ますに盛った穀物を、ますの縁と平らにならす棒。とかき。ますかき。

【量器】🔗⭐🔉

【量器】

リョウキ  ますなど、物の分量をはかる器具。

ますなど、物の分量をはかる器具。 役にたつすぐれた才能や能力。器量。

役にたつすぐれた才能や能力。器量。

ますなど、物の分量をはかる器具。

ますなど、物の分量をはかる器具。 役にたつすぐれた才能や能力。器量。

役にたつすぐれた才能や能力。器量。

【釐】🔗⭐🔉

【釐】

18画 里部

区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8

《音読み》 リ

18画 里部

区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8

《音読み》 リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕

{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕

{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。

{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。

{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。

{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。

{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」

《解字》

会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」

《解字》

会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画 里部

区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8

《音読み》 リ

18画 里部

区点=7858 16進=6E5A シフトJIS=E7D8

《音読み》 リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕

{動}おさめる(ヲサム)。すじをとおしてきちんとととのえる。すじみちを正す。〈同義語〉→理。「釐改リカイ」「允釐百工=マコトニ百工ヲ釐ム」〔→書経〕

{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。

{名}祭りで神に供えたあと、下げた肉。転じて、神から授かる福。

{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。

{単位}割合・長さ・重さ・面積の単位。一釐は、一毫ゴウの十倍で、一分の十分の一。

{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」

《解字》

会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}やもめ。未亡人。「釐婦リフ」

《解字》

会意兼形声。「すきをもつさま+音符里(すじめをたてて整理した村ざとの畑)」。もと、すきで畑地にきちんとすじめを通すこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

【釐改】🔗⭐🔉

【釐改】

リカイ きちんとおさめ改める。制度などを改正すること。『釐革リカク』

【釐定】🔗⭐🔉

【釐定】

リテイ すじみちをたてて、制度・方針などを改定すること。

【釐降】🔗⭐🔉

【釐降】

リコウ 天子が、娘を臣下の嫁にやること。降嫁。▽衣装・道具などをおさめととのえて嫁にやるの意。一説に、女の心をおさめて承諾させるの意。

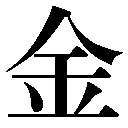

【金】🔗⭐🔉

【金】

8画 金部 [一年]

区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0

《常用音訓》キン/コン/かな/かね

《音読み》 キン(キム)

8画 金部 [一年]

区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0

《常用音訓》キン/コン/かな/かね

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n〉

《訓読み》 かな/かね/こがね/きん

《名付け》 か・かな・かね

《意味》

n〉

《訓読み》 かな/かね/こがね/きん

《名付け》 か・かな・かね

《意味》

{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」

{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」

{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」

{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」

{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕

{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕

{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」

{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」

{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」

{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」

{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」

{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」

{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」

{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」

{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」

{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」

{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。

{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。

{名}金星のこと。

{名}金星のこと。

{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四

{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四

{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」

〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。

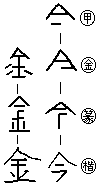

《解字》

{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」

〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。

《解字》

会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。

《単語家族》

禁キン(おさえてとじこめる)

会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。

《単語家族》

禁キン(おさえてとじこめる) 含ガン(ふくむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

含ガン(ふくむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

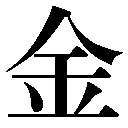

8画 金部 [一年]

区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0

《常用音訓》キン/コン/かな/かね

《音読み》 キン(キム)

8画 金部 [一年]

区点=2266 16進=3662 シフトJIS=8BE0

《常用音訓》キン/コン/かな/かね

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n〉

《訓読み》 かな/かね/こがね/きん

《名付け》 か・かな・かね

《意味》

n〉

《訓読み》 かな/かね/こがね/きん

《名付け》 か・かな・かね

《意味》

{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」

{名}かね。金属の総称。▽殷イン・周代のころには、おもに青銅をいい、春秋時代以後には黄金をさす。「金石文(青銅器や石にほった古代文字)」「五金(金・銀・銅・鉄・錫)」「赤金(あかがね、銅)」「黒金(くろがね、鉄)」

{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」

{名}こがね。黄金。かたいが、のびがよくてさびにくい。「金銀財宝」

{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕

{名・単位}かね。おかね。金銭。また、貨幣の単位をあらわす。▽漢代には、黄金一斤を、清シン代には、銀一両を一金という。「資金」「漢購我頭千金邑万戸=漢ハ我ガ頭ヲ千金邑万戸ニ購フ」〔→史記〕

{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」

{名}金属でつくった楽器。鐘や鉦ショウなど。「金石糸竹(いろいろな楽器)」

{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」

{形}こがねいろの。黄いろい。「金波」

{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」

{形}こがねのようにたいせつな。「金言」「金科玉条」

{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」

{形}黄金のようにかたい。「金城鉄壁」

{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」

{形}こがねのように美しい。「金殿玉楼」

{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。

{名}五行の一つ。方角では西、季節では秋、音階では商、星では太白星(金星)、十干ジッカンでは庚コウ・辛シンに当てる。

{名}金星のこと。

{名}金星のこと。

{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四

{名}王朝名。女真族の完顔部の阿骨打がたてた。北宋ホクソウと遼リョウを滅ぼして北中国を支配した。十代、一二〇年間で元ゲンに滅ぼされた。一一一五〜一二三四

{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」

〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。

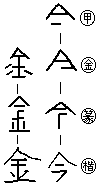

《解字》

{単位}黄金を含む率を示す単位。「十八金」

〔国〕きん。将棋のこまの一つ。金将。

《解字》

会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。

《単語家族》

禁キン(おさえてとじこめる)

会意兼形声。今は「ふたでおさえるさま+―」から成る会意文字で、何かを含んでおさえたさまを示す。金は「点々のしるし+土+音符今」で、土の中に点々ととじこもって含まれた砂金をあらわす。

《単語家族》

禁キン(おさえてとじこめる) 含ガン(ふくむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

含ガン(ふくむ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

漢字源 ページ 4578。