複数辞典一括検索+![]()

![]()

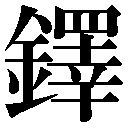

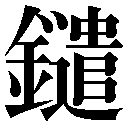

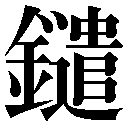

【鐸】🔗⭐🔉

【鐸】

21画 金部

区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6

【鈬】異体字異体字

21画 金部

区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6

【鈬】異体字異体字

12画 金部

区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3

《音読み》 タク

12画 金部

区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3

《音読み》 タク /ダク

/ダク 〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおすず(おほすず)

《意味》

〉

《訓読み》 おおすず(おほすず)

《意味》

{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。

{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。

{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。

《熟語》

→下付・中付語

{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。

《熟語》

→下付・中付語

21画 金部

区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6

【鈬】異体字異体字

21画 金部

区点=3488 16進=4278 シフトJIS=91F6

【鈬】異体字異体字

12画 金部

区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3

《音読み》 タク

12画 金部

区点=7869 16進=6E65 シフトJIS=E7E3

《音読み》 タク /ダク

/ダク 〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおすず(おほすず)

《意味》

〉

《訓読み》 おおすず(おほすず)

《意味》

{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。

{名}おおすず(オホスズ)。振って鳴らす大きなすず。すずの舌が木製のものを木鐸ボクタク、金属製のものを金鐸キンタクといい、昔、政令を発する時、文事には木鐸、武事には金鐸を用いた。

{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。

《熟語》

→下付・中付語

{名}軒につるして、その音を楽しむすず。風鈴。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音エキ・タク)は、一定の間をおいて連続する意を含む。鐸はそれを音符とし、金を加えた字で、一定の間をおいて、ちんちんと鳴る金属製のすず。

《熟語》

→下付・中付語

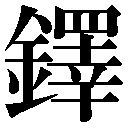

【鐺】🔗⭐🔉

【鐺】

21画 金部

区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865

《音読み》

21画 金部

区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865

《音読み》  トウ(タウ)

トウ(タウ)

〈d

〈d ng〉/

ng〉/ ソウ(サウ)

ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 こて/こじり

《意味》

ng〉

《訓読み》 こて/こじり

《意味》

{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。

{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。

{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。

{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。

{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。

〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。

《解字》

会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。

{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。

〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。

《解字》

会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。

21画 金部

区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865

《音読み》

21画 金部

区点=7938 16進=6F46 シフトJIS=E865

《音読み》  トウ(タウ)

トウ(タウ)

〈d

〈d ng〉/

ng〉/ ソウ(サウ)

ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 こて/こじり

《意味》

ng〉

《訓読み》 こて/こじり

《意味》

{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。

{名}こて。左官が泥をおしあてて壁を塗る道具。〈類義語〉→鏝マン。

{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。

{名}とんとんと鳴る鼓の音の形容。

{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。

〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。

《解字》

会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。

{名}火にあてて酒を温めるのに用いる三本あしのなべ。また、平底の浅いなべ。

〔国〕こじり。刀の鞘サヤの末端につける装飾の金具。

《解字》

会意兼形声。「金+音符當(あてる、おしあてる)」。

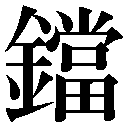

【鑓】🔗⭐🔉

【鑓】

21画 金部 〔国〕

区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8

《訓読み》 やり

《意味》

やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。

《解字》

「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。

21画 金部 〔国〕

区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8

《訓読み》 やり

《意味》

やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。

《解字》

「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。

21画 金部 〔国〕

区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8

《訓読み》 やり

《意味》

やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。

《解字》

「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。

21画 金部 〔国〕

区点=4490 16進=4C7A シフトJIS=96F8

《訓読み》 やり

《意味》

やり。武器の名。長い柄に細長い刃をつけたもの。槍。

《解字》

「金+遣(やるの連用形やり)」からなる日本製の漢字。

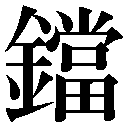

【鑑】🔗⭐🔉

【鑑】

23画 金部 [常用漢字]

区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3

【鑒】異体字異体字

23画 金部 [常用漢字]

区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3

【鑒】異体字異体字

23画 金部

区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム)

23画 金部

区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)

/ケン(ケム) 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かがみ/かんがみる

《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる

《意味》

n〉

《訓読み》 かがみ/かんがみる

《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる

《意味》

{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」

{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」

{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」

{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」

{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。

{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。

{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」

{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」

{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。

{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。

{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」

《解字》

会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監

《単語家族》

監(よしあしを見定める)

{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」

《解字》

会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監

《単語家族》

監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。

《類義》

→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。

《類義》

→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

23画 金部 [常用漢字]

区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3

【鑒】異体字異体字

23画 金部 [常用漢字]

区点=2053 16進=3455 シフトJIS=8AD3

【鑒】異体字異体字

23画 金部

区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム)

23画 金部

区点=7940 16進=6F48 シフトJIS=E867

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)

/ケン(ケム) 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かがみ/かんがみる

《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる

《意味》

n〉

《訓読み》 かがみ/かんがみる

《名付け》 あき・あきら・かた・かね・しげ・のり・み・みる

《意味》

{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」

{名}かがみ。光の反射を利用して物の姿・形などをうつす道具。▽昔は水かがみを用い、盆に水を入れ、上からからだを伏せて顔をうつした。春秋時代からのちは、青銅の面を平らにみがいて姿をうつす。「漢鑑(漢代のかがみ)」「宝鑑(たいせつなかがみ)」

{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」

{名}かがみ。姿をうつして見て、自分の戒めとする材料。戒めとなる手本や前例。「亀鑑キカン(物事の規準になる、占いやかがみ→手本)」「鑑戒」「商鑑不遠=商鑑遠カラズ」

{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。

{名}かがみ。検討の資料や、手本となる文書。転じて、手形や、人に見せるしるし。

{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」

{動}かんがみる。かがみにうつす。転じて、前例をみてよしあしを考える。また、よく見て品定めをする。検討する。「鑑別」「鑑定」

{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。

{名}大きな鉢ハチ。水かがみに使えるような盆のこと。

{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」

《解字》

会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監

《単語家族》

監(よしあしを見定める)

{動}ごらんいただきたいとの意味をあらわす書簡用語。「台鑑」

《解字》

会意兼形声。監カンは「伏し目+人+皿サラに水を入れたさま」の会意文字で、水かがみの上にからだを伏せて、顔をうつすことをあらわす。のち青銅をみがいたかがみを用いるようになったので、金へんをそえ、鑑の字となった。鑑は「金+音符監」。→監

《単語家族》

監(よしあしを見定める) 覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。

《類義》

→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

覽ラン(=覧。伏し目で下の物を見る)と縁が近い。

《類義》

→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源 ページ 4662。