複数辞典一括検索+![]()

![]()

【鮑叔牙】🔗⭐🔉

【鮑叔牙】

ホウシュクガ〈人名〉春秋時代、斉セイの大夫タイフ。管仲の親友で、管仲の賢を知り、斉の桓公カンコウに推薦した。鮑叔とも。→「管鮑交カンポウノマジワリ」

【鮑照】🔗⭐🔉

【鮑照】

ホウショウ〈人名〉405〜66 南北朝時代、宋ソウの詩人。字アザナは明遠。官について前軍参軍、鮑参軍ともいわれる。南北朝時代を代表する詩人として、謝霊運と並び称せられた。『鮑参軍集』がある。

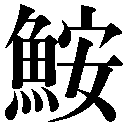

【鮟】🔗⭐🔉

【鮟】

17画 魚部

区点=8229 16進=723D シフトJIS=E9BB

《音読み》 アン

17画 魚部

区点=8229 16進=723D シフトJIS=E9BB

《音読み》 アン

《意味》

《意味》

{名}なまず。▽もと、さんしょううおのこと。

{名}なまず。▽もと、さんしょううおのこと。

「鮟鱇アンコウ」とは、海にすむ魚の一種。海底にすみ、うろこはなく、口が大きく、からだは平たい。全体の形が琵琶ビワに似ているので、「琵琶魚」ともいう。日本語のあんこう・あんごうに当てたもの。今は、中国でも使う。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符安(上から下へおさえる)」。おさえつけた形をした魚。

「鮟鱇アンコウ」とは、海にすむ魚の一種。海底にすみ、うろこはなく、口が大きく、からだは平たい。全体の形が琵琶ビワに似ているので、「琵琶魚」ともいう。日本語のあんこう・あんごうに当てたもの。今は、中国でも使う。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符安(上から下へおさえる)」。おさえつけた形をした魚。

17画 魚部

区点=8229 16進=723D シフトJIS=E9BB

《音読み》 アン

17画 魚部

区点=8229 16進=723D シフトJIS=E9BB

《音読み》 アン

《意味》

《意味》

{名}なまず。▽もと、さんしょううおのこと。

{名}なまず。▽もと、さんしょううおのこと。

「鮟鱇アンコウ」とは、海にすむ魚の一種。海底にすみ、うろこはなく、口が大きく、からだは平たい。全体の形が琵琶ビワに似ているので、「琵琶魚」ともいう。日本語のあんこう・あんごうに当てたもの。今は、中国でも使う。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符安(上から下へおさえる)」。おさえつけた形をした魚。

「鮟鱇アンコウ」とは、海にすむ魚の一種。海底にすみ、うろこはなく、口が大きく、からだは平たい。全体の形が琵琶ビワに似ているので、「琵琶魚」ともいう。日本語のあんこう・あんごうに当てたもの。今は、中国でも使う。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符安(上から下へおさえる)」。おさえつけた形をした魚。

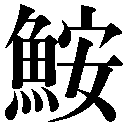

【鮪】🔗⭐🔉

【鮪】

17画 魚部

区点=4378 16進=4B6E シフトJIS=968E

《音読み》 イ(

17画 魚部

区点=4378 16進=4B6E シフトJIS=968E

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 まぐろ/しび

《意味》

i〉

《訓読み》 まぐろ/しび

《意味》

{名}海にすむ魚の一種。ちょうざめの類。▽大きなものを王鮪オウイ、という。

{名}海にすむ魚の一種。ちょうざめの類。▽大きなものを王鮪オウイ、という。

{名}まぐろ。しび。かつおに似て大形の遠洋性回遊魚。食用。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符有(外がわをかこむ)」。大きく外わくをえがいて回遊する魚。または、外わくの大きい魚の意。

{名}まぐろ。しび。かつおに似て大形の遠洋性回遊魚。食用。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符有(外がわをかこむ)」。大きく外わくをえがいて回遊する魚。または、外わくの大きい魚の意。

17画 魚部

区点=4378 16進=4B6E シフトJIS=968E

《音読み》 イ(

17画 魚部

区点=4378 16進=4B6E シフトJIS=968E

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 まぐろ/しび

《意味》

i〉

《訓読み》 まぐろ/しび

《意味》

{名}海にすむ魚の一種。ちょうざめの類。▽大きなものを王鮪オウイ、という。

{名}海にすむ魚の一種。ちょうざめの類。▽大きなものを王鮪オウイ、という。

{名}まぐろ。しび。かつおに似て大形の遠洋性回遊魚。食用。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符有(外がわをかこむ)」。大きく外わくをえがいて回遊する魚。または、外わくの大きい魚の意。

{名}まぐろ。しび。かつおに似て大形の遠洋性回遊魚。食用。

《解字》

会意兼形声。「魚+音符有(外がわをかこむ)」。大きく外わくをえがいて回遊する魚。または、外わくの大きい魚の意。

漢字源 ページ 5086。