複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (2)

け‐う【希有・稀有】🔗⭐🔉

け‐う【希有・稀有】

①めったにないこと。まれにあること。「―な出来事」

②ふしぎなこと。奇異なこと。源氏物語手習「いと怪しく―の事をなむ見給ふべし」

⇒希有にして

○希有にしてけうにして🔗⭐🔉

○希有にしてけうにして

やっとのことで。かろうじて。命からがら。平家物語11「究竟くっきょうの馬をもつたりければうちのつて―落ちにけり」

⇒け‐う【希有・稀有】

け‐うら【毛裏】

裏に毛をつけた衣服。

けうら【清ら】

(「きよら」をキョウラと読み「けうら」と表記したものか)清くうつくしいこと。源氏物語真木柱「髪いと―にて長かりけるが」

ケー【K・k】

①アルファベットの11番目の文字。

②〔化〕カリウムの元素記号(K)。

③〔理〕温度の単位ケルビンの略号(K)。

④単位の接頭語キロの略号(k)。

⑤カラットの略号(k)。

⑥(部屋の間取で)キッチンの略(K)。

ケー【Ellen Karolina Sofia Key】

スウェーデンの思想家。近代女性運動の先覚者。社会の改造、女性の地位向上、児童の権利を唱えた。著「児童の世紀」「恋愛と結婚」など。(1849〜1926)

げ‐え【外衛】‥ヱ

平安時代の六衛府のうちで左右兵衛府・左右衛門府の称。とのえ。↔内衛。→外衛府

ケー‐イプシロン‐モデル【k-εモデル】

乱流場の数値解析モデルの一つ。乱流エネルギーkと粘性消散率εの方程式を用いて計算する。

ケーエス‐じしゃくこう【KS磁石鋼】‥カウ

(KSは研究費を寄贈した住友吉左衛門の頭文字)強い磁性を有する鋼の一種。本多光太郎・高木弘の発明。成分はコバルト30〜40パーセント、タングステン5〜9パーセント、クロム1.5〜3.0パーセント、炭素0.7〜1.0パーセント。種々の計器類に使用。

ケー‐オー【KO】

ノックアウト(knock-out)の略。

ケーキ【cake】

西洋風の生菓子。洋菓子。「ショート‐―」

ケー‐ケー【KK】

日本で、株式会社の略号。

ケー‐ケー‐ケー【KKK】

(→)クー‐クラックス‐クランの略称。

ケーザル【Caesar】

⇒カエサル

ケージ【cage】

①鳥かご。鳥獣を飼うかご。檻おり。

②エレベーターの、人などをのせる箱。

③野球の打撃練習や投擲とうてき競技で使う、防護用の金網。

⇒ケージ‐しいく【ケージ飼育】

ケージ【John Cage】

アメリカの作曲家。偶然性音楽により20世紀後半の作曲界に衝撃を与え、他の芸術分野にも影響を及ぼした。作「易の音楽」「4分33秒」、著「サイレンス」など。(1912〜1992)

ゲージ【gauge】

①鉄道のレール間の幅。軌間。

②測定用の計器・器具の総称。「隙間すきま―」→標準ゲージ。

③編物で、一定の面積内での編地の目数と段数の平均密度。

④電磁場を記述するポテンシャルが一意的でないことを反映して、いろいろな形をとりうる関数。

⇒ゲージ‐あつりょく【ゲージ圧力】

⇒ゲージ‐ガラス【gauge glass】

⇒ゲージ‐ブロック【gauge block】

⇒ゲージ‐へんかん【ゲージ変換】

⇒ゲージ‐りゅうし【ゲージ粒子】

⇒ゲージ‐りろん【ゲージ理論】

ゲージ‐あつりょく【ゲージ圧力】

大気圧との差で表した圧力。普通、圧力ゲージに表示される圧力。

⇒ゲージ【gauge】

ケー‐ジー‐ばん【KG判】

(KGはキングの略号)写真感光材料の大きさの一つ。10×15センチメートル内外の大きさに対する慣用名。官製はがきとほぼ同じ大きさ。

ケー‐ジー‐ビー【KGB】

⇒カー‐ゲー‐ベー

ゲージ‐ガラス【gauge glass】

ボイラーなどの内部の水面を外部に示す計器(水面計)に使う耐高圧高温性の特殊硬質ガラス。水面計ガラス。

⇒ゲージ【gauge】

ケージ‐しいく【ケージ飼育】

(cage housing)鶏などを1羽ずつ別々に金属製の籠に入れて飼う方法。

⇒ケージ【cage】

ゲージ‐ブロック【gauge block】

(→)ブロック‐ゲージに同じ。

⇒ゲージ【gauge】

ゲージ‐へんかん【ゲージ変換】‥クワン

電磁場を記述するポテンシャルは一意的でなく、数学的にある種の変更を加えても電場と磁場は変化しない。この変更をいう。量子力学系ではポテンシャルと同時に波動関数にも変更を加える。

⇒ゲージ【gauge】

ケージャン【Cajun】

米国ルイジアナ州南部に住むフランス系住民。18世紀末、英国の統治を拒んでカナダ南部から移住した人々の子孫で、独特の文化を持つ。ケイジアン。

⇒ケージャン‐りょうり【ケージャン料理】

ケージャン‐りょうり【ケージャン料理】‥レウ‥

米国ルイジアナ州南部独特の料理。スパイスの多用が特徴。ケージャンがもたらしたフランス料理と米国南部の料理が融合したもの。

⇒ケージャン【Cajun】

ゲージ‐りゅうし【ゲージ粒子】‥リフ‥

素粒子間の相互作用を媒介する粒子。光子・ウィーク‐ボソン・グルーオンなどで、それぞれ電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用を媒介する。

⇒ゲージ【gauge】

ゲージ‐りろん【ゲージ理論】

素粒子の相互作用を統一的に記述する理論。ゲージのとり方いかんにかかわらず、場を記述する方程式が不変であることを基本とする。1970年代に発展。

⇒ゲージ【gauge】

ケース【case】

①箱。入れ物。「ガラス‐―」「―に入れる」

②薬莢やっきょう。

③場合。事例。事件。「特殊な―として処理する」

④〔言〕格かく。

⇒ケース‐スタディー【case study】

⇒ケース‐バイ‐ケース【case-by-case】

⇒ケース‐マネージメント【case management】

⇒ケース‐ワーカー【caseworker】

⇒ケース‐ワーク【casework】

ゲーズ‐ご【ゲーズ語】

(Ge'es)(→)エチオピア語1に同じ。

ケース‐スタディー【case study】

(→)事例研究法。

⇒ケース【case】

ケース‐バイ‐ケース【case-by-case】

個々の場合に応じて、の意。「―で対策を考える」

⇒ケース【case】

ケース‐マネージメント【case management】

(→)ケア‐マネージメントに同じ。

⇒ケース【case】

ケース‐ワーカー【caseworker】

ケースワークに従事する社会福祉事業の専門職。また、その職員。

⇒ケース【case】

ケース‐ワーク【casework】

社会福祉の援助方法の一種。精神的・肉体的・社会的な諸困難に直面している個人や家族がみずから問題を解決できるように個別的に援助する専門技術およびその過程。ソーシャル‐ケースワーク。

⇒ケース【case】

ゲー‐セン

ゲーム‐センターの略。

ケーソン【caisson】

(→)潜函せんかん。

⇒ケーソン‐びょう【ケーソン病】

ケーソン‐びょう【ケーソン病】‥ビヤウ

長時間気圧の高い所にいて急に通常の気圧の所に出た際、血中に溶けこんでいた窒素が気泡となって細い血管をふさぐために起こる疾患。筋肉・関節の疼痛、めまい、四肢の麻痺などが起こる。潜函工夫・潜水夫の職業病。潜函病。潜水病。

⇒ケーソン【caisson】

ケータリング【catering】

出前・宅配サービス・出張料理など、飲食店以外の場所に料理や飲料を運び提供すること。

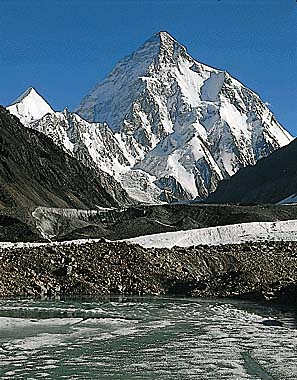

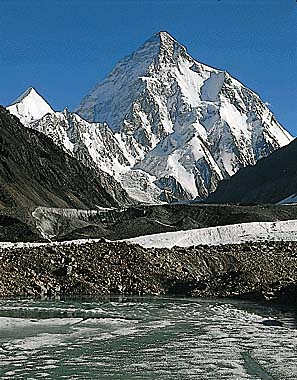

ケー‐ツー【K2】

カラコルム山脈中の最高峰、世界第2の高峰。標高8611メートル。カシミールの北部にある。1954年イタリア登山隊が初登頂。ゴッドウィン‐オースチン。チョゴリ。

K2(1)

提供:オフィス史朗

K2(2)

提供:オフィス史朗

K2(2)

提供:オフィス史朗

ゲーテ【Johann Wolfgang von Goethe】

ドイツの詩人・作家・劇作家。青年期の抒情詩や戯曲「ゲッツ」、書簡体小説「若きウェルテルの悩み」で疾風怒濤期の代表者となる。ワイマール公国での政治家生活のかたわら、イタリアで美術を研究。以後古典主義に転じ、シラーと親交を結び、自然科学の諸分野でも研究の成果を上げた。戯曲「エグモント」「ファウスト」、小説「ウィルヘルム=マイスター」「親和力」、叙事詩「ライネケ狐」「ヘルマンとドロテーア」、自伝「詩と真実」、「イタリア紀行」、詩集「西東詩篇」など。(1749〜1832)

ケー‐ディー‐ディー【KDD】

(Kokusai Denshin Denwa)国際電信電話株式会社の略。

ゲーデル【Kurt Gödel】

チェコ生れの数理論理学者。のちアメリカに渡る。1931年の論文で不完全性定理を証明、学界に衝撃を与える。さらに選択公理と連続体仮説の無矛盾性を証明。(1906〜1978)

ケー‐てん【K点】

(Konstruktionspunkt ドイツ)スキーのジャンプ競技で、着地斜面とその先の移行曲線の分岐点。踏切台からK点までの距離によりラージ‐ヒル・ノーマル‐ヒルなどに分かれる。建築基準点。

ゲート【gate】

①門。出入口。

②入力信号の切断・接続を行う電子回路。コンピューターなどで、論理計算を行うための回路として利用。

③電界効果トランジスターの制御用電極。

④競馬で、馬を一線に並べてスタートさせるための仕切り。発馬機。

⇒ゲート‐イン

⇒ゲート‐ウェイ【gateway】

⇒ゲート‐フリー

⇒ゲート‐ボール

ゲート‐イン

(和製語)競馬で、馬がゲートに入り、競走の準備が整うこと。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ウェイ【gateway】

プロトコルの異なるシステムやネットワークを接続し、データを相互に交換できるようにする装置またはソフトウェア。プロトコル変換器の一種。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐フリー

(和製語gate free)遊園地・スタジアムなどで、入場料を払わずに、はいれること。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ボール

(和製語gate ball)球技の一つ。5人一組で二組が相対し、各自が木球をT字形のスティックでたたいて、3カ所の低いゲート(門)をくぐらせ、ゴールポストに当てる競技。1947年、北海道で考案。

⇒ゲート【gate】

ゲートル【guêtres フランス】

厚地の木綿・麻・ラシャ・革製で、すねを包む服装品。外側を紐で編み上げるものと、巻きつけるものとある。

ケーナ【quena スペイン】

インディオが用いる伝統的縦笛。南米のアンデスからアマゾン地方にかけて広く使われる。堅い葦製で、6〜7個の指孔をもち、尺八と同じ構造。

ケーニッヒ【Friedrich König】

ドイツの印刷技術者。1811年、蒸気機関を動力とする輪転式印刷機を発明。印刷技術に大きな革新をもたらした。(1774〜1833)

ケーニヒスベルク【Königsberg ドイツ】

カリーニングラードの旧称。

ケー‐ばん【K判】

①写真感光材料の大きさの一つ。12.7センチメートル×18.1センチメートルの大きさに対する慣用名。大キャビネ判。

②洋紙の大きさの一つ。菊判から取った寸法で、Kはその頭文字。64センチメートル×94センチメートルの東京K判、65センチメートル×95センチメートルの大阪K判の2種類がある。

ケープ【cape】

肩と背を被う、袖なしのゆったりとした外衣。さまざまな丈のものがある。

ケープ【Cape】

南アフリカ共和国南部の州。1652年オランダ東インド会社がケープ植民地を建設、1814年イギリス領、1910年に南アフリカ連邦の一州となり、州都はケープタウン。94年、北・北西・東・西の4州に分割。

⇒ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

げえ‐ふ【外衛府】‥ヱ‥

奈良後期の天皇親衛隊。764年(天平宝字8)設置、772年(宝亀3)廃止。がいえふ。

ケープ‐カナヴェラル【Cape Canaveral】

アメリカ合衆国南東部フロリダ州の岬。フロリダ半島中央部東岸にあり、一時ケープ‐ケネディと称した。ケネディ宇宙センターがある。

ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

植物区系界の一つ。南アフリカのケープ州南部の狭い範囲。独特の植物種が多い。→植物区系(図)

⇒ケープ【Cape】

ケープ‐タウン【Cape Town】

南アフリカ共和国西ケープ州南西端の都市。天然の良港。喜望峰の北約50キロメートル。州都で、共和国議会の所在地。人口98万7千(1996)。

ケーブル【cable】

①針金または大麻を撚より合わせた強くて太い索つな。

②電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。同軸ケーブル・キャブタイヤ‐ケーブルなど。

③ケーブル‐カーの略。

⇒ケーブル‐カー【cable car】

⇒ケーブル‐クレーン【cable crane】

⇒ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】

⇒ケーブル‐テレビジョン【cable television】

⇒ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

⇒ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

⇒ケーブル‐レリーズ【cable release】

ケーブル‐カー【cable car】

みずから動力を持たず鋼索によって運転する鉄道。急勾配に使用される。鋼索鉄道。

ケーブルカー(高尾山)

提供:東京都

ゲーテ【Johann Wolfgang von Goethe】

ドイツの詩人・作家・劇作家。青年期の抒情詩や戯曲「ゲッツ」、書簡体小説「若きウェルテルの悩み」で疾風怒濤期の代表者となる。ワイマール公国での政治家生活のかたわら、イタリアで美術を研究。以後古典主義に転じ、シラーと親交を結び、自然科学の諸分野でも研究の成果を上げた。戯曲「エグモント」「ファウスト」、小説「ウィルヘルム=マイスター」「親和力」、叙事詩「ライネケ狐」「ヘルマンとドロテーア」、自伝「詩と真実」、「イタリア紀行」、詩集「西東詩篇」など。(1749〜1832)

ケー‐ディー‐ディー【KDD】

(Kokusai Denshin Denwa)国際電信電話株式会社の略。

ゲーデル【Kurt Gödel】

チェコ生れの数理論理学者。のちアメリカに渡る。1931年の論文で不完全性定理を証明、学界に衝撃を与える。さらに選択公理と連続体仮説の無矛盾性を証明。(1906〜1978)

ケー‐てん【K点】

(Konstruktionspunkt ドイツ)スキーのジャンプ競技で、着地斜面とその先の移行曲線の分岐点。踏切台からK点までの距離によりラージ‐ヒル・ノーマル‐ヒルなどに分かれる。建築基準点。

ゲート【gate】

①門。出入口。

②入力信号の切断・接続を行う電子回路。コンピューターなどで、論理計算を行うための回路として利用。

③電界効果トランジスターの制御用電極。

④競馬で、馬を一線に並べてスタートさせるための仕切り。発馬機。

⇒ゲート‐イン

⇒ゲート‐ウェイ【gateway】

⇒ゲート‐フリー

⇒ゲート‐ボール

ゲート‐イン

(和製語)競馬で、馬がゲートに入り、競走の準備が整うこと。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ウェイ【gateway】

プロトコルの異なるシステムやネットワークを接続し、データを相互に交換できるようにする装置またはソフトウェア。プロトコル変換器の一種。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐フリー

(和製語gate free)遊園地・スタジアムなどで、入場料を払わずに、はいれること。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ボール

(和製語gate ball)球技の一つ。5人一組で二組が相対し、各自が木球をT字形のスティックでたたいて、3カ所の低いゲート(門)をくぐらせ、ゴールポストに当てる競技。1947年、北海道で考案。

⇒ゲート【gate】

ゲートル【guêtres フランス】

厚地の木綿・麻・ラシャ・革製で、すねを包む服装品。外側を紐で編み上げるものと、巻きつけるものとある。

ケーナ【quena スペイン】

インディオが用いる伝統的縦笛。南米のアンデスからアマゾン地方にかけて広く使われる。堅い葦製で、6〜7個の指孔をもち、尺八と同じ構造。

ケーニッヒ【Friedrich König】

ドイツの印刷技術者。1811年、蒸気機関を動力とする輪転式印刷機を発明。印刷技術に大きな革新をもたらした。(1774〜1833)

ケーニヒスベルク【Königsberg ドイツ】

カリーニングラードの旧称。

ケー‐ばん【K判】

①写真感光材料の大きさの一つ。12.7センチメートル×18.1センチメートルの大きさに対する慣用名。大キャビネ判。

②洋紙の大きさの一つ。菊判から取った寸法で、Kはその頭文字。64センチメートル×94センチメートルの東京K判、65センチメートル×95センチメートルの大阪K判の2種類がある。

ケープ【cape】

肩と背を被う、袖なしのゆったりとした外衣。さまざまな丈のものがある。

ケープ【Cape】

南アフリカ共和国南部の州。1652年オランダ東インド会社がケープ植民地を建設、1814年イギリス領、1910年に南アフリカ連邦の一州となり、州都はケープタウン。94年、北・北西・東・西の4州に分割。

⇒ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

げえ‐ふ【外衛府】‥ヱ‥

奈良後期の天皇親衛隊。764年(天平宝字8)設置、772年(宝亀3)廃止。がいえふ。

ケープ‐カナヴェラル【Cape Canaveral】

アメリカ合衆国南東部フロリダ州の岬。フロリダ半島中央部東岸にあり、一時ケープ‐ケネディと称した。ケネディ宇宙センターがある。

ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

植物区系界の一つ。南アフリカのケープ州南部の狭い範囲。独特の植物種が多い。→植物区系(図)

⇒ケープ【Cape】

ケープ‐タウン【Cape Town】

南アフリカ共和国西ケープ州南西端の都市。天然の良港。喜望峰の北約50キロメートル。州都で、共和国議会の所在地。人口98万7千(1996)。

ケーブル【cable】

①針金または大麻を撚より合わせた強くて太い索つな。

②電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。同軸ケーブル・キャブタイヤ‐ケーブルなど。

③ケーブル‐カーの略。

⇒ケーブル‐カー【cable car】

⇒ケーブル‐クレーン【cable crane】

⇒ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】

⇒ケーブル‐テレビジョン【cable television】

⇒ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

⇒ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

⇒ケーブル‐レリーズ【cable release】

ケーブル‐カー【cable car】

みずから動力を持たず鋼索によって運転する鉄道。急勾配に使用される。鋼索鉄道。

ケーブルカー(高尾山)

提供:東京都

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐クレーン【cable crane】

相対する塔間に張られたケーブルを使って荷物を運搬するクレーン。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】‥ザウ

〔建〕(→)「吊り構造」に同じ。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐テレビジョン【cable television】

テレビジョン信号を同軸ケーブルや光ファイバー‐ケーブルにより各受像機に分配するシステム。山間僻地やビルの陰になった地域用として始まった。再送信が中心の小規模の難視共聴型のものから自主放送も行う大規模・多チャンネルの都市型のものまであり、ケーブルは電話やインターネットなどにも使用できる。CATV

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

海底ケーブルを敷設するための船。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

ケーブルを使ってベルトを駆動するベルト‐コンベヤー。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐レリーズ【cable release】

カメラがぶれないように、シャッターを切るための補助器具。弾力性のある針金を筒状に包んだもので、一端を押すと他端が突起し、離すと戻る。

⇒ケーブル【cable】

ゲー‐ペー‐ウー【GPU】

(Gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie ロシア)ソ連の国家政治保安部の略称。チェカの後身で、1922年以降、反政府分子の探索・逮捕・処刑を任務とした。34年以後、内務人民委員部に吸収された。

ケーベル【Raphael Koeber】

哲学者・音楽家。ドイツ系ロシア人。ドイツで哲学を学んだ。1893年(明治26)来日、東京大学で西洋哲学・ドイツ文学・古典語学を講じ、また、東京音楽学校でピアノを教授。(1848〜1923)

ゲーム【game】

①遊戯。勝負事。

②競技。試合。「―展開」

③テニスの試合で、セットを構成する一区切り。相手が3点を得る前に4点を得、またジュース後は相手より2点多く得て1ゲームが終わり、6ゲーム先取した方がそのセットの勝者となる。

④ゲームセットの略。

⇒ゲーム‐オーバー【game over】

⇒ゲーム‐さ【ゲーム差】

⇒ゲーム‐セット

⇒ゲーム‐センター

⇒ゲーム‐ソフト

⇒ゲーム‐とり【ゲーム取】

⇒ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

⇒ゲーム‐ポイント【game point】

⇒ゲーム‐メーカー【game maker】

ゲーム‐オーバー【game over】

ゲームや試合が終わること。ゲームセット。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐さ【ゲーム差】

プロ野球のペナント‐レースで、同一リーグの各チームの順位間の差をゲーム数で表したもの。A(上位)とB(下位)チームのゲーム差は、

[(Aの勝数)−(Bの勝数)+(Bの負数)−(Aの負数)]÷2

で計算される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐セット

(和製語。テニスのgame, set, and matchからか)試合終了。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐センター

(和製語game center)有料のゲーム機械をそろえて遊ばせる店。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ソフト

コンピューター‐ゲームに使うソフトウェア。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐とり【ゲーム取】

ビリヤードで、得点をかぞえる人。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

(theory of games)利害対立を含む複数主体のあいだの行動原理をゲームの形で一般化した理論。フォン=ノイマンとモルゲンシュテルン(O. Morgenstern1902〜1977)が創始。初め経済・軍事の分野で有効性が認められ、行動生態学にも応用される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ポイント【game point】

テニスで、あと1ポイントを取れば、そのゲームを獲得できる状態。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐メーカー【game maker】

サッカーなどで、攻守の戦術を組み立て、ゲーム展開の中心となる選手。

⇒ゲーム【game】

ケーラー【Wolfgang Köhler】

ドイツの心理学者。ゲシュタルト心理学の創唱者の一人。特に知能に関する類人猿の実験は有名。著「ゲシュタルト心理学」「類人猿の知恵試験」。(1887〜1967)

ケーララ【Kerala】

インド南西端、西ガッツ山脈西側の州。古くから東西海洋交通の要地。

ゲーリー【Gary】

アメリカ合衆国中部、シカゴの南東方にある工業都市。1905年にUSスチール社が地の利に着目し、計画都市として建設。世界有数の鉄鋼の町として発展。人口10万3千(2000)。

ゲーリッグ【Lou Gehrig】

(本名Henry Louis)アメリカのプロ野球選手。1923年ヤンキースに入団し、2130試合連続出場の記録を樹立。39年、最年少で野球殿堂入り。(1903〜1941)

ケー‐りゅうし【K粒子】‥リフ‥

素粒子の一つ。質量は電子の約1000倍、スピンは0。正・負および中性の荷電状態がある。中性K粒子の崩壊の研究を通じて、空間反転・時間反転に対する不変性が成り立たない現象のあることが発見された。K中間子。ケーオン。

ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

フランスの物理学者・化学者。気体反応の法則の発見、シアン基の発見、空気成分の研究、硫酸製造法(ゲー=リュサック塔の考案)などに貢献。(1778〜1850)

⇒ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】

ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】‥ハフ‥

常温常圧における気体の熱膨張率は気体の種類にかかわらずほぼ同一の値を持つという法則。1801年、ゲー=リュサックが精密測定。シャルルの法則。なお、「気体反応の法則」のことをゲー=リュサックの(第2)法則ともいう。

⇒ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

ゲーリング【Hermann Wilhelm Göring】

ドイツの政治家・軍人。ナチス指導者。空軍の建設者で、国家上位元帥。第二次大戦後、戦争犯罪に問われ、絞首刑に処せられる直前に自殺。(1893〜1946)

ゲーリンクス【Arnold Geulincx】

オランダの哲学者。機会原因論の代表者。主著「倫理学」。(1624〜1669)

ケール【kale】

キャベツの一種。結球せず、茎が立つものと立たないものがあり、葉が縮れる。縮れないものはコラードという。若葉はサラダなどに用いるほか、薬用の青汁の原料。中国や東南アジアで花茎を食べる芥藍かいらん(チャイニーズ‐ケール)もこの仲間。

ゲーレン【Arnold Gehlen】

ドイツの哲学者・社会心理学者。哲学的人間学を代表する一人。人間を本能や自衛的身体構造をもたない欠陥動物として捉え、知能はその欠陥を代償する機能であるとした。著「人間」「人間学の探究」など。(1904〜1976)

げ‐えん【化縁】

(ケエンとも)

①仏・菩薩が衆生しゅじょうを教化する因縁。

②教化をうけるべき衆生の側の機縁。

ゲーンズバラ【Thomas Gainsborough】

イギリスの肖像および風景画家。作「青衣の少年」など。(1727〜1788)

け‐おさめ【褻納め】‥ヲサメ

日常用と晴れの場用。普段着と晴れ着。今昔物語集26「―の装束」

け‐おさ・れる【気圧される】

〔自下一〕[文]けおさ・る(下二)

全体の感じや相手の勢いに圧倒される。源氏物語紅葉賀「顔のにほひに―・れたるここちすれば」。「ものすごい剣幕に―・れる」

け‐おそろ・し【気恐ろし】

〔形シク〕

なんとなく恐ろしい。源氏物語夕顔「人おびやかさむとて―・しう思はするならむ」

け‐おと・す【蹴落とす】

〔他五〕

①蹴って下へ落とす。けりおとす。

②ある地位から落とす。失脚させる。「仲間を―・して出世する」

け‐おと・る【気劣る】

〔自四〕

どことなく劣る。源氏物語野分「きのふ見し御けはひには―・りたれど」

け‐おり【毛織】

①毛糸で織ること。また、その織物。

②木綿をけばだたせて織ること。また、その織物。

⇒けおり‐もの【毛織物】

けおり‐もの【毛織物】

動物(羊・ラクダなど)の毛で作った糸で織った織物。羅紗ラシヤ・ネル・セルの類。

⇒け‐おり【毛織】

ゲオルギウス【Georgius】

ローマの軍人。ディオクレティアヌス帝の迫害にあい斬首。悪竜を退治し、王女を救ってその国をキリスト教に改宗させた伝説で知られる。(270頃〜303頃)

ゲオルゲ【Stefan George】

ドイツの詩人。「芸術草紙」誌を主宰した芸術至上主義者。詩集「魂の年」「生の絨毯じゅうたん」など。(1868〜1933)

け‐か【悔過】‥クワ

〔仏〕

①罪を悔いること。懺悔すること。

②己が罪を懺悔し、罪報を免れることを求めるために、薬師・阿弥陀・吉祥天などを本尊として一定の作法によって行う儀式。今昔物語集16「題恵禅師といふ人を請じて十一面観音の―を行ふ」

けが【怪我】

(一説に、ケガは「けが(汚)る」の語幹という。「怪我」は当て字)

①思いがけないあやまち。そそう。過失。狂言、水掛聟「イヤ、―で掛けました」

②思いがけず傷つくこと。負傷。浄瑠璃、傾城反魂香「されども彼奴等と太刀打ちは、いつかないつかな、かなふまじ。姫君にも―あらん」

③不測の結果。偶然。浄瑠璃、新版歌祭文「血気なこなた投げたのではない―のはづみ」

⇒怪我の功名

げ‐か【外科】‥クワ

医学の一分科。身体の創傷や内臓諸器官の疾病を手術的方法で治療する。太平記33「本道・―の医師数を尽して参り集る」↔内科

けが‐あやまち【怪我過ち】

あやまち。過失。そそう。浄瑠璃、薩摩歌「わが夫つまに―の知らせの夢と」

け‐がい【化外】‥グワイ

王化の及ばない所。教化の外。「―の民」

げ‐かい【下界】

①〔仏〕この世界。人間界。↔上界。

②高い所から見た、地上。「山頂から―を見おろす」

げ‐かい【外海】

〔仏〕須弥山しゅみせんを中心とする九山八海くせんはっかいのうち、一番外側にある海。太平記12「内海―の竜神ども」→須弥山

げ‐かい【外階】

(→)外位げいに同じ。

げか‐い【外科医】‥クワ‥

外科を専門とする医者。

けかい‐な・し【結解無し】

〔形ク〕

きまりがつかない。はかどらない。しまりがなくてだらしがない。安斎随筆「結解なしをけかいなしとよむ」

け‐がえ【毛替え】‥ガヘ

江戸時代、田に稲以外のものを植えること。

け‐かえし【蹴返し】‥カヘシ

①相撲の手の一つ。突合い・押合いなどの中に、相手の足のくるぶしの辺を、足の裏で内から外に向けて蹴り、手で相手の肩や腕を引くようにして倒すもの。

②歩く時、着物の裾の開くこと。また、そのとき見える着物の裏。浮世草子、世間娘容気「紅の脚半―に見えて」

け‐かえ・す【蹴返す】‥カヘス

〔他五〕

①蹴ってもとの位置に戻す。けりかえす。

②蹴ってひっくりかえす。

③蹴られたことに対して、こちらからも蹴る。けりかえす。

けが‐がち【怪我勝ち】

自分より強い相手に実力でなく偶然に勝つこと。

け‐かき【毛掻き】

織物の仕上工程の一段階。無数の小鉤針を植えたロールや刷毛はけなどで織物の表面を掻き、けばを立てること。

け‐がき【毛描き】

①日本画で、人物の頭髪や鳥獣の毛などを細い筆線で描くこと。

②(「毛書」と書く)仮面で、頭髪・眉・髯などを筆で描いた部分。

⇒けがき‐ふで【毛描き筆】

け‐がき【罫書き・罫描き】

工作物を加工する際、機械工作に必要な線を被工作物に描く作業。けがき台の上に被工作物をのせて、けがき針・トースカンなどで行う。

げ‐がき【夏書き】

夏安居げあんご中、経文を書写すること。また、その書写した経文。〈[季]夏〉

けがき‐ふで【毛描き筆】

毛描きに用いる穂先の細い筆。

⇒け‐がき【毛描き】

げ‐がく【外学】

〔仏〕仏教以外の学問。↔内学

けが・し【穢し・汚し】

〔形シク〕

けがらわしい。夫木和歌抄36「年ふれば―・しきみぞに落ちぶれて」

けが・す【穢す・汚す】

〔他五〕

①きたなくする。よごす。西大寺本最勝王経平安初期点「血流れて泥と成りて其の地を霑ぬらし汙ケガセるとを見つ」。平家物語5「滝壺を―・さじとや」。「純な心を―・す」

②名誉・名声などにきずをつける。源氏物語椎本「竜田の川の濁る名をも―・し」。「社名を―・す」

③女子の貞操をきずつける。雄略紀「皇女を姧けがしまつりて任身はらましめたり」

④人格・実力のない者が高い地位に就く。また、自分がある地位や席につくことを、謙遜していう。平家物語1「その人ならでは―・すべき官ならねども」。「末席を―・す」

⑤手や口をつけてよごす。宇治拾遺物語2「鯛のあら巻三つもて…今二巻きは―・さで置きてさぶらふ」

け‐かち【飢渇】

⇒きかつ。太平記12「四海の民を…―に合はせんと」

け‐かつ【飢渇】

⇒きかつ。方丈記「二年があひだ世の中―して」

け‐がに【毛蟹】

クリガニ科のカニ。甲は丸みのある縦長の四角形で、幅約10センチメートル。体表全体に剛毛が生え、歩脚には鋭い刺とげが並ぶ。東北地方以北に分布し、北洋に多産。食用。

毛蟹

撮影:関戸 勇

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐クレーン【cable crane】

相対する塔間に張られたケーブルを使って荷物を運搬するクレーン。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】‥ザウ

〔建〕(→)「吊り構造」に同じ。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐テレビジョン【cable television】

テレビジョン信号を同軸ケーブルや光ファイバー‐ケーブルにより各受像機に分配するシステム。山間僻地やビルの陰になった地域用として始まった。再送信が中心の小規模の難視共聴型のものから自主放送も行う大規模・多チャンネルの都市型のものまであり、ケーブルは電話やインターネットなどにも使用できる。CATV

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

海底ケーブルを敷設するための船。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

ケーブルを使ってベルトを駆動するベルト‐コンベヤー。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐レリーズ【cable release】

カメラがぶれないように、シャッターを切るための補助器具。弾力性のある針金を筒状に包んだもので、一端を押すと他端が突起し、離すと戻る。

⇒ケーブル【cable】

ゲー‐ペー‐ウー【GPU】

(Gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie ロシア)ソ連の国家政治保安部の略称。チェカの後身で、1922年以降、反政府分子の探索・逮捕・処刑を任務とした。34年以後、内務人民委員部に吸収された。

ケーベル【Raphael Koeber】

哲学者・音楽家。ドイツ系ロシア人。ドイツで哲学を学んだ。1893年(明治26)来日、東京大学で西洋哲学・ドイツ文学・古典語学を講じ、また、東京音楽学校でピアノを教授。(1848〜1923)

ゲーム【game】

①遊戯。勝負事。

②競技。試合。「―展開」

③テニスの試合で、セットを構成する一区切り。相手が3点を得る前に4点を得、またジュース後は相手より2点多く得て1ゲームが終わり、6ゲーム先取した方がそのセットの勝者となる。

④ゲームセットの略。

⇒ゲーム‐オーバー【game over】

⇒ゲーム‐さ【ゲーム差】

⇒ゲーム‐セット

⇒ゲーム‐センター

⇒ゲーム‐ソフト

⇒ゲーム‐とり【ゲーム取】

⇒ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

⇒ゲーム‐ポイント【game point】

⇒ゲーム‐メーカー【game maker】

ゲーム‐オーバー【game over】

ゲームや試合が終わること。ゲームセット。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐さ【ゲーム差】

プロ野球のペナント‐レースで、同一リーグの各チームの順位間の差をゲーム数で表したもの。A(上位)とB(下位)チームのゲーム差は、

[(Aの勝数)−(Bの勝数)+(Bの負数)−(Aの負数)]÷2

で計算される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐セット

(和製語。テニスのgame, set, and matchからか)試合終了。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐センター

(和製語game center)有料のゲーム機械をそろえて遊ばせる店。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ソフト

コンピューター‐ゲームに使うソフトウェア。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐とり【ゲーム取】

ビリヤードで、得点をかぞえる人。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

(theory of games)利害対立を含む複数主体のあいだの行動原理をゲームの形で一般化した理論。フォン=ノイマンとモルゲンシュテルン(O. Morgenstern1902〜1977)が創始。初め経済・軍事の分野で有効性が認められ、行動生態学にも応用される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ポイント【game point】

テニスで、あと1ポイントを取れば、そのゲームを獲得できる状態。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐メーカー【game maker】

サッカーなどで、攻守の戦術を組み立て、ゲーム展開の中心となる選手。

⇒ゲーム【game】

ケーラー【Wolfgang Köhler】

ドイツの心理学者。ゲシュタルト心理学の創唱者の一人。特に知能に関する類人猿の実験は有名。著「ゲシュタルト心理学」「類人猿の知恵試験」。(1887〜1967)

ケーララ【Kerala】

インド南西端、西ガッツ山脈西側の州。古くから東西海洋交通の要地。

ゲーリー【Gary】

アメリカ合衆国中部、シカゴの南東方にある工業都市。1905年にUSスチール社が地の利に着目し、計画都市として建設。世界有数の鉄鋼の町として発展。人口10万3千(2000)。

ゲーリッグ【Lou Gehrig】

(本名Henry Louis)アメリカのプロ野球選手。1923年ヤンキースに入団し、2130試合連続出場の記録を樹立。39年、最年少で野球殿堂入り。(1903〜1941)

ケー‐りゅうし【K粒子】‥リフ‥

素粒子の一つ。質量は電子の約1000倍、スピンは0。正・負および中性の荷電状態がある。中性K粒子の崩壊の研究を通じて、空間反転・時間反転に対する不変性が成り立たない現象のあることが発見された。K中間子。ケーオン。

ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

フランスの物理学者・化学者。気体反応の法則の発見、シアン基の発見、空気成分の研究、硫酸製造法(ゲー=リュサック塔の考案)などに貢献。(1778〜1850)

⇒ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】

ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】‥ハフ‥

常温常圧における気体の熱膨張率は気体の種類にかかわらずほぼ同一の値を持つという法則。1801年、ゲー=リュサックが精密測定。シャルルの法則。なお、「気体反応の法則」のことをゲー=リュサックの(第2)法則ともいう。

⇒ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

ゲーリング【Hermann Wilhelm Göring】

ドイツの政治家・軍人。ナチス指導者。空軍の建設者で、国家上位元帥。第二次大戦後、戦争犯罪に問われ、絞首刑に処せられる直前に自殺。(1893〜1946)

ゲーリンクス【Arnold Geulincx】

オランダの哲学者。機会原因論の代表者。主著「倫理学」。(1624〜1669)

ケール【kale】

キャベツの一種。結球せず、茎が立つものと立たないものがあり、葉が縮れる。縮れないものはコラードという。若葉はサラダなどに用いるほか、薬用の青汁の原料。中国や東南アジアで花茎を食べる芥藍かいらん(チャイニーズ‐ケール)もこの仲間。

ゲーレン【Arnold Gehlen】

ドイツの哲学者・社会心理学者。哲学的人間学を代表する一人。人間を本能や自衛的身体構造をもたない欠陥動物として捉え、知能はその欠陥を代償する機能であるとした。著「人間」「人間学の探究」など。(1904〜1976)

げ‐えん【化縁】

(ケエンとも)

①仏・菩薩が衆生しゅじょうを教化する因縁。

②教化をうけるべき衆生の側の機縁。

ゲーンズバラ【Thomas Gainsborough】

イギリスの肖像および風景画家。作「青衣の少年」など。(1727〜1788)

け‐おさめ【褻納め】‥ヲサメ

日常用と晴れの場用。普段着と晴れ着。今昔物語集26「―の装束」

け‐おさ・れる【気圧される】

〔自下一〕[文]けおさ・る(下二)

全体の感じや相手の勢いに圧倒される。源氏物語紅葉賀「顔のにほひに―・れたるここちすれば」。「ものすごい剣幕に―・れる」

け‐おそろ・し【気恐ろし】

〔形シク〕

なんとなく恐ろしい。源氏物語夕顔「人おびやかさむとて―・しう思はするならむ」

け‐おと・す【蹴落とす】

〔他五〕

①蹴って下へ落とす。けりおとす。

②ある地位から落とす。失脚させる。「仲間を―・して出世する」

け‐おと・る【気劣る】

〔自四〕

どことなく劣る。源氏物語野分「きのふ見し御けはひには―・りたれど」

け‐おり【毛織】

①毛糸で織ること。また、その織物。

②木綿をけばだたせて織ること。また、その織物。

⇒けおり‐もの【毛織物】

けおり‐もの【毛織物】

動物(羊・ラクダなど)の毛で作った糸で織った織物。羅紗ラシヤ・ネル・セルの類。

⇒け‐おり【毛織】

ゲオルギウス【Georgius】

ローマの軍人。ディオクレティアヌス帝の迫害にあい斬首。悪竜を退治し、王女を救ってその国をキリスト教に改宗させた伝説で知られる。(270頃〜303頃)

ゲオルゲ【Stefan George】

ドイツの詩人。「芸術草紙」誌を主宰した芸術至上主義者。詩集「魂の年」「生の絨毯じゅうたん」など。(1868〜1933)

け‐か【悔過】‥クワ

〔仏〕

①罪を悔いること。懺悔すること。

②己が罪を懺悔し、罪報を免れることを求めるために、薬師・阿弥陀・吉祥天などを本尊として一定の作法によって行う儀式。今昔物語集16「題恵禅師といふ人を請じて十一面観音の―を行ふ」

けが【怪我】

(一説に、ケガは「けが(汚)る」の語幹という。「怪我」は当て字)

①思いがけないあやまち。そそう。過失。狂言、水掛聟「イヤ、―で掛けました」

②思いがけず傷つくこと。負傷。浄瑠璃、傾城反魂香「されども彼奴等と太刀打ちは、いつかないつかな、かなふまじ。姫君にも―あらん」

③不測の結果。偶然。浄瑠璃、新版歌祭文「血気なこなた投げたのではない―のはづみ」

⇒怪我の功名

げ‐か【外科】‥クワ

医学の一分科。身体の創傷や内臓諸器官の疾病を手術的方法で治療する。太平記33「本道・―の医師数を尽して参り集る」↔内科

けが‐あやまち【怪我過ち】

あやまち。過失。そそう。浄瑠璃、薩摩歌「わが夫つまに―の知らせの夢と」

け‐がい【化外】‥グワイ

王化の及ばない所。教化の外。「―の民」

げ‐かい【下界】

①〔仏〕この世界。人間界。↔上界。

②高い所から見た、地上。「山頂から―を見おろす」

げ‐かい【外海】

〔仏〕須弥山しゅみせんを中心とする九山八海くせんはっかいのうち、一番外側にある海。太平記12「内海―の竜神ども」→須弥山

げ‐かい【外階】

(→)外位げいに同じ。

げか‐い【外科医】‥クワ‥

外科を専門とする医者。

けかい‐な・し【結解無し】

〔形ク〕

きまりがつかない。はかどらない。しまりがなくてだらしがない。安斎随筆「結解なしをけかいなしとよむ」

け‐がえ【毛替え】‥ガヘ

江戸時代、田に稲以外のものを植えること。

け‐かえし【蹴返し】‥カヘシ

①相撲の手の一つ。突合い・押合いなどの中に、相手の足のくるぶしの辺を、足の裏で内から外に向けて蹴り、手で相手の肩や腕を引くようにして倒すもの。

②歩く時、着物の裾の開くこと。また、そのとき見える着物の裏。浮世草子、世間娘容気「紅の脚半―に見えて」

け‐かえ・す【蹴返す】‥カヘス

〔他五〕

①蹴ってもとの位置に戻す。けりかえす。

②蹴ってひっくりかえす。

③蹴られたことに対して、こちらからも蹴る。けりかえす。

けが‐がち【怪我勝ち】

自分より強い相手に実力でなく偶然に勝つこと。

け‐かき【毛掻き】

織物の仕上工程の一段階。無数の小鉤針を植えたロールや刷毛はけなどで織物の表面を掻き、けばを立てること。

け‐がき【毛描き】

①日本画で、人物の頭髪や鳥獣の毛などを細い筆線で描くこと。

②(「毛書」と書く)仮面で、頭髪・眉・髯などを筆で描いた部分。

⇒けがき‐ふで【毛描き筆】

け‐がき【罫書き・罫描き】

工作物を加工する際、機械工作に必要な線を被工作物に描く作業。けがき台の上に被工作物をのせて、けがき針・トースカンなどで行う。

げ‐がき【夏書き】

夏安居げあんご中、経文を書写すること。また、その書写した経文。〈[季]夏〉

けがき‐ふで【毛描き筆】

毛描きに用いる穂先の細い筆。

⇒け‐がき【毛描き】

げ‐がく【外学】

〔仏〕仏教以外の学問。↔内学

けが・し【穢し・汚し】

〔形シク〕

けがらわしい。夫木和歌抄36「年ふれば―・しきみぞに落ちぶれて」

けが・す【穢す・汚す】

〔他五〕

①きたなくする。よごす。西大寺本最勝王経平安初期点「血流れて泥と成りて其の地を霑ぬらし汙ケガセるとを見つ」。平家物語5「滝壺を―・さじとや」。「純な心を―・す」

②名誉・名声などにきずをつける。源氏物語椎本「竜田の川の濁る名をも―・し」。「社名を―・す」

③女子の貞操をきずつける。雄略紀「皇女を姧けがしまつりて任身はらましめたり」

④人格・実力のない者が高い地位に就く。また、自分がある地位や席につくことを、謙遜していう。平家物語1「その人ならでは―・すべき官ならねども」。「末席を―・す」

⑤手や口をつけてよごす。宇治拾遺物語2「鯛のあら巻三つもて…今二巻きは―・さで置きてさぶらふ」

け‐かち【飢渇】

⇒きかつ。太平記12「四海の民を…―に合はせんと」

け‐かつ【飢渇】

⇒きかつ。方丈記「二年があひだ世の中―して」

け‐がに【毛蟹】

クリガニ科のカニ。甲は丸みのある縦長の四角形で、幅約10センチメートル。体表全体に剛毛が生え、歩脚には鋭い刺とげが並ぶ。東北地方以北に分布し、北洋に多産。食用。

毛蟹

撮影:関戸 勇

けが‐にも【怪我にも】

〔副〕

(下に打消を伴って)全然。決して。けがな。けがに。傾城禁短気「かかる志、女宗の方には―あるまい」。尾崎紅葉、おぼろ舟「―身のため家のためを念おもふての艶気つやけなき談話はなしは好もしがらで」

けが‐にん【怪我人】

怪我をした人。負傷者。「火事で―が出る」「―の救助」

けが‐にも【怪我にも】

〔副〕

(下に打消を伴って)全然。決して。けがな。けがに。傾城禁短気「かかる志、女宗の方には―あるまい」。尾崎紅葉、おぼろ舟「―身のため家のためを念おもふての艶気つやけなき談話はなしは好もしがらで」

けが‐にん【怪我人】

怪我をした人。負傷者。「火事で―が出る」「―の救助」

K2(2)

提供:オフィス史朗

K2(2)

提供:オフィス史朗

ゲーテ【Johann Wolfgang von Goethe】

ドイツの詩人・作家・劇作家。青年期の抒情詩や戯曲「ゲッツ」、書簡体小説「若きウェルテルの悩み」で疾風怒濤期の代表者となる。ワイマール公国での政治家生活のかたわら、イタリアで美術を研究。以後古典主義に転じ、シラーと親交を結び、自然科学の諸分野でも研究の成果を上げた。戯曲「エグモント」「ファウスト」、小説「ウィルヘルム=マイスター」「親和力」、叙事詩「ライネケ狐」「ヘルマンとドロテーア」、自伝「詩と真実」、「イタリア紀行」、詩集「西東詩篇」など。(1749〜1832)

ケー‐ディー‐ディー【KDD】

(Kokusai Denshin Denwa)国際電信電話株式会社の略。

ゲーデル【Kurt Gödel】

チェコ生れの数理論理学者。のちアメリカに渡る。1931年の論文で不完全性定理を証明、学界に衝撃を与える。さらに選択公理と連続体仮説の無矛盾性を証明。(1906〜1978)

ケー‐てん【K点】

(Konstruktionspunkt ドイツ)スキーのジャンプ競技で、着地斜面とその先の移行曲線の分岐点。踏切台からK点までの距離によりラージ‐ヒル・ノーマル‐ヒルなどに分かれる。建築基準点。

ゲート【gate】

①門。出入口。

②入力信号の切断・接続を行う電子回路。コンピューターなどで、論理計算を行うための回路として利用。

③電界効果トランジスターの制御用電極。

④競馬で、馬を一線に並べてスタートさせるための仕切り。発馬機。

⇒ゲート‐イン

⇒ゲート‐ウェイ【gateway】

⇒ゲート‐フリー

⇒ゲート‐ボール

ゲート‐イン

(和製語)競馬で、馬がゲートに入り、競走の準備が整うこと。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ウェイ【gateway】

プロトコルの異なるシステムやネットワークを接続し、データを相互に交換できるようにする装置またはソフトウェア。プロトコル変換器の一種。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐フリー

(和製語gate free)遊園地・スタジアムなどで、入場料を払わずに、はいれること。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ボール

(和製語gate ball)球技の一つ。5人一組で二組が相対し、各自が木球をT字形のスティックでたたいて、3カ所の低いゲート(門)をくぐらせ、ゴールポストに当てる競技。1947年、北海道で考案。

⇒ゲート【gate】

ゲートル【guêtres フランス】

厚地の木綿・麻・ラシャ・革製で、すねを包む服装品。外側を紐で編み上げるものと、巻きつけるものとある。

ケーナ【quena スペイン】

インディオが用いる伝統的縦笛。南米のアンデスからアマゾン地方にかけて広く使われる。堅い葦製で、6〜7個の指孔をもち、尺八と同じ構造。

ケーニッヒ【Friedrich König】

ドイツの印刷技術者。1811年、蒸気機関を動力とする輪転式印刷機を発明。印刷技術に大きな革新をもたらした。(1774〜1833)

ケーニヒスベルク【Königsberg ドイツ】

カリーニングラードの旧称。

ケー‐ばん【K判】

①写真感光材料の大きさの一つ。12.7センチメートル×18.1センチメートルの大きさに対する慣用名。大キャビネ判。

②洋紙の大きさの一つ。菊判から取った寸法で、Kはその頭文字。64センチメートル×94センチメートルの東京K判、65センチメートル×95センチメートルの大阪K判の2種類がある。

ケープ【cape】

肩と背を被う、袖なしのゆったりとした外衣。さまざまな丈のものがある。

ケープ【Cape】

南アフリカ共和国南部の州。1652年オランダ東インド会社がケープ植民地を建設、1814年イギリス領、1910年に南アフリカ連邦の一州となり、州都はケープタウン。94年、北・北西・東・西の4州に分割。

⇒ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

げえ‐ふ【外衛府】‥ヱ‥

奈良後期の天皇親衛隊。764年(天平宝字8)設置、772年(宝亀3)廃止。がいえふ。

ケープ‐カナヴェラル【Cape Canaveral】

アメリカ合衆国南東部フロリダ州の岬。フロリダ半島中央部東岸にあり、一時ケープ‐ケネディと称した。ケネディ宇宙センターがある。

ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

植物区系界の一つ。南アフリカのケープ州南部の狭い範囲。独特の植物種が多い。→植物区系(図)

⇒ケープ【Cape】

ケープ‐タウン【Cape Town】

南アフリカ共和国西ケープ州南西端の都市。天然の良港。喜望峰の北約50キロメートル。州都で、共和国議会の所在地。人口98万7千(1996)。

ケーブル【cable】

①針金または大麻を撚より合わせた強くて太い索つな。

②電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。同軸ケーブル・キャブタイヤ‐ケーブルなど。

③ケーブル‐カーの略。

⇒ケーブル‐カー【cable car】

⇒ケーブル‐クレーン【cable crane】

⇒ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】

⇒ケーブル‐テレビジョン【cable television】

⇒ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

⇒ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

⇒ケーブル‐レリーズ【cable release】

ケーブル‐カー【cable car】

みずから動力を持たず鋼索によって運転する鉄道。急勾配に使用される。鋼索鉄道。

ケーブルカー(高尾山)

提供:東京都

ゲーテ【Johann Wolfgang von Goethe】

ドイツの詩人・作家・劇作家。青年期の抒情詩や戯曲「ゲッツ」、書簡体小説「若きウェルテルの悩み」で疾風怒濤期の代表者となる。ワイマール公国での政治家生活のかたわら、イタリアで美術を研究。以後古典主義に転じ、シラーと親交を結び、自然科学の諸分野でも研究の成果を上げた。戯曲「エグモント」「ファウスト」、小説「ウィルヘルム=マイスター」「親和力」、叙事詩「ライネケ狐」「ヘルマンとドロテーア」、自伝「詩と真実」、「イタリア紀行」、詩集「西東詩篇」など。(1749〜1832)

ケー‐ディー‐ディー【KDD】

(Kokusai Denshin Denwa)国際電信電話株式会社の略。

ゲーデル【Kurt Gödel】

チェコ生れの数理論理学者。のちアメリカに渡る。1931年の論文で不完全性定理を証明、学界に衝撃を与える。さらに選択公理と連続体仮説の無矛盾性を証明。(1906〜1978)

ケー‐てん【K点】

(Konstruktionspunkt ドイツ)スキーのジャンプ競技で、着地斜面とその先の移行曲線の分岐点。踏切台からK点までの距離によりラージ‐ヒル・ノーマル‐ヒルなどに分かれる。建築基準点。

ゲート【gate】

①門。出入口。

②入力信号の切断・接続を行う電子回路。コンピューターなどで、論理計算を行うための回路として利用。

③電界効果トランジスターの制御用電極。

④競馬で、馬を一線に並べてスタートさせるための仕切り。発馬機。

⇒ゲート‐イン

⇒ゲート‐ウェイ【gateway】

⇒ゲート‐フリー

⇒ゲート‐ボール

ゲート‐イン

(和製語)競馬で、馬がゲートに入り、競走の準備が整うこと。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ウェイ【gateway】

プロトコルの異なるシステムやネットワークを接続し、データを相互に交換できるようにする装置またはソフトウェア。プロトコル変換器の一種。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐フリー

(和製語gate free)遊園地・スタジアムなどで、入場料を払わずに、はいれること。

⇒ゲート【gate】

ゲート‐ボール

(和製語gate ball)球技の一つ。5人一組で二組が相対し、各自が木球をT字形のスティックでたたいて、3カ所の低いゲート(門)をくぐらせ、ゴールポストに当てる競技。1947年、北海道で考案。

⇒ゲート【gate】

ゲートル【guêtres フランス】

厚地の木綿・麻・ラシャ・革製で、すねを包む服装品。外側を紐で編み上げるものと、巻きつけるものとある。

ケーナ【quena スペイン】

インディオが用いる伝統的縦笛。南米のアンデスからアマゾン地方にかけて広く使われる。堅い葦製で、6〜7個の指孔をもち、尺八と同じ構造。

ケーニッヒ【Friedrich König】

ドイツの印刷技術者。1811年、蒸気機関を動力とする輪転式印刷機を発明。印刷技術に大きな革新をもたらした。(1774〜1833)

ケーニヒスベルク【Königsberg ドイツ】

カリーニングラードの旧称。

ケー‐ばん【K判】

①写真感光材料の大きさの一つ。12.7センチメートル×18.1センチメートルの大きさに対する慣用名。大キャビネ判。

②洋紙の大きさの一つ。菊判から取った寸法で、Kはその頭文字。64センチメートル×94センチメートルの東京K判、65センチメートル×95センチメートルの大阪K判の2種類がある。

ケープ【cape】

肩と背を被う、袖なしのゆったりとした外衣。さまざまな丈のものがある。

ケープ【Cape】

南アフリカ共和国南部の州。1652年オランダ東インド会社がケープ植民地を建設、1814年イギリス領、1910年に南アフリカ連邦の一州となり、州都はケープタウン。94年、北・北西・東・西の4州に分割。

⇒ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

げえ‐ふ【外衛府】‥ヱ‥

奈良後期の天皇親衛隊。764年(天平宝字8)設置、772年(宝亀3)廃止。がいえふ。

ケープ‐カナヴェラル【Cape Canaveral】

アメリカ合衆国南東部フロリダ州の岬。フロリダ半島中央部東岸にあり、一時ケープ‐ケネディと称した。ケネディ宇宙センターがある。

ケープ‐くけいかい【ケープ区系界】

植物区系界の一つ。南アフリカのケープ州南部の狭い範囲。独特の植物種が多い。→植物区系(図)

⇒ケープ【Cape】

ケープ‐タウン【Cape Town】

南アフリカ共和国西ケープ州南西端の都市。天然の良港。喜望峰の北約50キロメートル。州都で、共和国議会の所在地。人口98万7千(1996)。

ケーブル【cable】

①針金または大麻を撚より合わせた強くて太い索つな。

②電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。同軸ケーブル・キャブタイヤ‐ケーブルなど。

③ケーブル‐カーの略。

⇒ケーブル‐カー【cable car】

⇒ケーブル‐クレーン【cable crane】

⇒ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】

⇒ケーブル‐テレビジョン【cable television】

⇒ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

⇒ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

⇒ケーブル‐レリーズ【cable release】

ケーブル‐カー【cable car】

みずから動力を持たず鋼索によって運転する鉄道。急勾配に使用される。鋼索鉄道。

ケーブルカー(高尾山)

提供:東京都

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐クレーン【cable crane】

相対する塔間に張られたケーブルを使って荷物を運搬するクレーン。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】‥ザウ

〔建〕(→)「吊り構造」に同じ。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐テレビジョン【cable television】

テレビジョン信号を同軸ケーブルや光ファイバー‐ケーブルにより各受像機に分配するシステム。山間僻地やビルの陰になった地域用として始まった。再送信が中心の小規模の難視共聴型のものから自主放送も行う大規模・多チャンネルの都市型のものまであり、ケーブルは電話やインターネットなどにも使用できる。CATV

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

海底ケーブルを敷設するための船。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

ケーブルを使ってベルトを駆動するベルト‐コンベヤー。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐レリーズ【cable release】

カメラがぶれないように、シャッターを切るための補助器具。弾力性のある針金を筒状に包んだもので、一端を押すと他端が突起し、離すと戻る。

⇒ケーブル【cable】

ゲー‐ペー‐ウー【GPU】

(Gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie ロシア)ソ連の国家政治保安部の略称。チェカの後身で、1922年以降、反政府分子の探索・逮捕・処刑を任務とした。34年以後、内務人民委員部に吸収された。

ケーベル【Raphael Koeber】

哲学者・音楽家。ドイツ系ロシア人。ドイツで哲学を学んだ。1893年(明治26)来日、東京大学で西洋哲学・ドイツ文学・古典語学を講じ、また、東京音楽学校でピアノを教授。(1848〜1923)

ゲーム【game】

①遊戯。勝負事。

②競技。試合。「―展開」

③テニスの試合で、セットを構成する一区切り。相手が3点を得る前に4点を得、またジュース後は相手より2点多く得て1ゲームが終わり、6ゲーム先取した方がそのセットの勝者となる。

④ゲームセットの略。

⇒ゲーム‐オーバー【game over】

⇒ゲーム‐さ【ゲーム差】

⇒ゲーム‐セット

⇒ゲーム‐センター

⇒ゲーム‐ソフト

⇒ゲーム‐とり【ゲーム取】

⇒ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

⇒ゲーム‐ポイント【game point】

⇒ゲーム‐メーカー【game maker】

ゲーム‐オーバー【game over】

ゲームや試合が終わること。ゲームセット。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐さ【ゲーム差】

プロ野球のペナント‐レースで、同一リーグの各チームの順位間の差をゲーム数で表したもの。A(上位)とB(下位)チームのゲーム差は、

[(Aの勝数)−(Bの勝数)+(Bの負数)−(Aの負数)]÷2

で計算される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐セット

(和製語。テニスのgame, set, and matchからか)試合終了。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐センター

(和製語game center)有料のゲーム機械をそろえて遊ばせる店。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ソフト

コンピューター‐ゲームに使うソフトウェア。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐とり【ゲーム取】

ビリヤードで、得点をかぞえる人。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

(theory of games)利害対立を含む複数主体のあいだの行動原理をゲームの形で一般化した理論。フォン=ノイマンとモルゲンシュテルン(O. Morgenstern1902〜1977)が創始。初め経済・軍事の分野で有効性が認められ、行動生態学にも応用される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ポイント【game point】

テニスで、あと1ポイントを取れば、そのゲームを獲得できる状態。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐メーカー【game maker】

サッカーなどで、攻守の戦術を組み立て、ゲーム展開の中心となる選手。

⇒ゲーム【game】

ケーラー【Wolfgang Köhler】

ドイツの心理学者。ゲシュタルト心理学の創唱者の一人。特に知能に関する類人猿の実験は有名。著「ゲシュタルト心理学」「類人猿の知恵試験」。(1887〜1967)

ケーララ【Kerala】

インド南西端、西ガッツ山脈西側の州。古くから東西海洋交通の要地。

ゲーリー【Gary】

アメリカ合衆国中部、シカゴの南東方にある工業都市。1905年にUSスチール社が地の利に着目し、計画都市として建設。世界有数の鉄鋼の町として発展。人口10万3千(2000)。

ゲーリッグ【Lou Gehrig】

(本名Henry Louis)アメリカのプロ野球選手。1923年ヤンキースに入団し、2130試合連続出場の記録を樹立。39年、最年少で野球殿堂入り。(1903〜1941)

ケー‐りゅうし【K粒子】‥リフ‥

素粒子の一つ。質量は電子の約1000倍、スピンは0。正・負および中性の荷電状態がある。中性K粒子の崩壊の研究を通じて、空間反転・時間反転に対する不変性が成り立たない現象のあることが発見された。K中間子。ケーオン。

ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

フランスの物理学者・化学者。気体反応の法則の発見、シアン基の発見、空気成分の研究、硫酸製造法(ゲー=リュサック塔の考案)などに貢献。(1778〜1850)

⇒ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】

ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】‥ハフ‥

常温常圧における気体の熱膨張率は気体の種類にかかわらずほぼ同一の値を持つという法則。1801年、ゲー=リュサックが精密測定。シャルルの法則。なお、「気体反応の法則」のことをゲー=リュサックの(第2)法則ともいう。

⇒ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

ゲーリング【Hermann Wilhelm Göring】

ドイツの政治家・軍人。ナチス指導者。空軍の建設者で、国家上位元帥。第二次大戦後、戦争犯罪に問われ、絞首刑に処せられる直前に自殺。(1893〜1946)

ゲーリンクス【Arnold Geulincx】

オランダの哲学者。機会原因論の代表者。主著「倫理学」。(1624〜1669)

ケール【kale】

キャベツの一種。結球せず、茎が立つものと立たないものがあり、葉が縮れる。縮れないものはコラードという。若葉はサラダなどに用いるほか、薬用の青汁の原料。中国や東南アジアで花茎を食べる芥藍かいらん(チャイニーズ‐ケール)もこの仲間。

ゲーレン【Arnold Gehlen】

ドイツの哲学者・社会心理学者。哲学的人間学を代表する一人。人間を本能や自衛的身体構造をもたない欠陥動物として捉え、知能はその欠陥を代償する機能であるとした。著「人間」「人間学の探究」など。(1904〜1976)

げ‐えん【化縁】

(ケエンとも)

①仏・菩薩が衆生しゅじょうを教化する因縁。

②教化をうけるべき衆生の側の機縁。

ゲーンズバラ【Thomas Gainsborough】

イギリスの肖像および風景画家。作「青衣の少年」など。(1727〜1788)

け‐おさめ【褻納め】‥ヲサメ

日常用と晴れの場用。普段着と晴れ着。今昔物語集26「―の装束」

け‐おさ・れる【気圧される】

〔自下一〕[文]けおさ・る(下二)

全体の感じや相手の勢いに圧倒される。源氏物語紅葉賀「顔のにほひに―・れたるここちすれば」。「ものすごい剣幕に―・れる」

け‐おそろ・し【気恐ろし】

〔形シク〕

なんとなく恐ろしい。源氏物語夕顔「人おびやかさむとて―・しう思はするならむ」

け‐おと・す【蹴落とす】

〔他五〕

①蹴って下へ落とす。けりおとす。

②ある地位から落とす。失脚させる。「仲間を―・して出世する」

け‐おと・る【気劣る】

〔自四〕

どことなく劣る。源氏物語野分「きのふ見し御けはひには―・りたれど」

け‐おり【毛織】

①毛糸で織ること。また、その織物。

②木綿をけばだたせて織ること。また、その織物。

⇒けおり‐もの【毛織物】

けおり‐もの【毛織物】

動物(羊・ラクダなど)の毛で作った糸で織った織物。羅紗ラシヤ・ネル・セルの類。

⇒け‐おり【毛織】

ゲオルギウス【Georgius】

ローマの軍人。ディオクレティアヌス帝の迫害にあい斬首。悪竜を退治し、王女を救ってその国をキリスト教に改宗させた伝説で知られる。(270頃〜303頃)

ゲオルゲ【Stefan George】

ドイツの詩人。「芸術草紙」誌を主宰した芸術至上主義者。詩集「魂の年」「生の絨毯じゅうたん」など。(1868〜1933)

け‐か【悔過】‥クワ

〔仏〕

①罪を悔いること。懺悔すること。

②己が罪を懺悔し、罪報を免れることを求めるために、薬師・阿弥陀・吉祥天などを本尊として一定の作法によって行う儀式。今昔物語集16「題恵禅師といふ人を請じて十一面観音の―を行ふ」

けが【怪我】

(一説に、ケガは「けが(汚)る」の語幹という。「怪我」は当て字)

①思いがけないあやまち。そそう。過失。狂言、水掛聟「イヤ、―で掛けました」

②思いがけず傷つくこと。負傷。浄瑠璃、傾城反魂香「されども彼奴等と太刀打ちは、いつかないつかな、かなふまじ。姫君にも―あらん」

③不測の結果。偶然。浄瑠璃、新版歌祭文「血気なこなた投げたのではない―のはづみ」

⇒怪我の功名

げ‐か【外科】‥クワ

医学の一分科。身体の創傷や内臓諸器官の疾病を手術的方法で治療する。太平記33「本道・―の医師数を尽して参り集る」↔内科

けが‐あやまち【怪我過ち】

あやまち。過失。そそう。浄瑠璃、薩摩歌「わが夫つまに―の知らせの夢と」

け‐がい【化外】‥グワイ

王化の及ばない所。教化の外。「―の民」

げ‐かい【下界】

①〔仏〕この世界。人間界。↔上界。

②高い所から見た、地上。「山頂から―を見おろす」

げ‐かい【外海】

〔仏〕須弥山しゅみせんを中心とする九山八海くせんはっかいのうち、一番外側にある海。太平記12「内海―の竜神ども」→須弥山

げ‐かい【外階】

(→)外位げいに同じ。

げか‐い【外科医】‥クワ‥

外科を専門とする医者。

けかい‐な・し【結解無し】

〔形ク〕

きまりがつかない。はかどらない。しまりがなくてだらしがない。安斎随筆「結解なしをけかいなしとよむ」

け‐がえ【毛替え】‥ガヘ

江戸時代、田に稲以外のものを植えること。

け‐かえし【蹴返し】‥カヘシ

①相撲の手の一つ。突合い・押合いなどの中に、相手の足のくるぶしの辺を、足の裏で内から外に向けて蹴り、手で相手の肩や腕を引くようにして倒すもの。

②歩く時、着物の裾の開くこと。また、そのとき見える着物の裏。浮世草子、世間娘容気「紅の脚半―に見えて」

け‐かえ・す【蹴返す】‥カヘス

〔他五〕

①蹴ってもとの位置に戻す。けりかえす。

②蹴ってひっくりかえす。

③蹴られたことに対して、こちらからも蹴る。けりかえす。

けが‐がち【怪我勝ち】

自分より強い相手に実力でなく偶然に勝つこと。

け‐かき【毛掻き】

織物の仕上工程の一段階。無数の小鉤針を植えたロールや刷毛はけなどで織物の表面を掻き、けばを立てること。

け‐がき【毛描き】

①日本画で、人物の頭髪や鳥獣の毛などを細い筆線で描くこと。

②(「毛書」と書く)仮面で、頭髪・眉・髯などを筆で描いた部分。

⇒けがき‐ふで【毛描き筆】

け‐がき【罫書き・罫描き】

工作物を加工する際、機械工作に必要な線を被工作物に描く作業。けがき台の上に被工作物をのせて、けがき針・トースカンなどで行う。

げ‐がき【夏書き】

夏安居げあんご中、経文を書写すること。また、その書写した経文。〈[季]夏〉

けがき‐ふで【毛描き筆】

毛描きに用いる穂先の細い筆。

⇒け‐がき【毛描き】

げ‐がく【外学】

〔仏〕仏教以外の学問。↔内学

けが・し【穢し・汚し】

〔形シク〕

けがらわしい。夫木和歌抄36「年ふれば―・しきみぞに落ちぶれて」

けが・す【穢す・汚す】

〔他五〕

①きたなくする。よごす。西大寺本最勝王経平安初期点「血流れて泥と成りて其の地を霑ぬらし汙ケガセるとを見つ」。平家物語5「滝壺を―・さじとや」。「純な心を―・す」

②名誉・名声などにきずをつける。源氏物語椎本「竜田の川の濁る名をも―・し」。「社名を―・す」

③女子の貞操をきずつける。雄略紀「皇女を姧けがしまつりて任身はらましめたり」

④人格・実力のない者が高い地位に就く。また、自分がある地位や席につくことを、謙遜していう。平家物語1「その人ならでは―・すべき官ならねども」。「末席を―・す」

⑤手や口をつけてよごす。宇治拾遺物語2「鯛のあら巻三つもて…今二巻きは―・さで置きてさぶらふ」

け‐かち【飢渇】

⇒きかつ。太平記12「四海の民を…―に合はせんと」

け‐かつ【飢渇】

⇒きかつ。方丈記「二年があひだ世の中―して」

け‐がに【毛蟹】

クリガニ科のカニ。甲は丸みのある縦長の四角形で、幅約10センチメートル。体表全体に剛毛が生え、歩脚には鋭い刺とげが並ぶ。東北地方以北に分布し、北洋に多産。食用。

毛蟹

撮影:関戸 勇

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐クレーン【cable crane】

相対する塔間に張られたケーブルを使って荷物を運搬するクレーン。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐こうぞう【ケーブル構造】‥ザウ

〔建〕(→)「吊り構造」に同じ。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐テレビジョン【cable television】

テレビジョン信号を同軸ケーブルや光ファイバー‐ケーブルにより各受像機に分配するシステム。山間僻地やビルの陰になった地域用として始まった。再送信が中心の小規模の難視共聴型のものから自主放送も行う大規模・多チャンネルの都市型のものまであり、ケーブルは電話やインターネットなどにも使用できる。CATV

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ふせつ‐せん【ケーブル敷設船】

海底ケーブルを敷設するための船。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐ベルト‐コンベヤー【cable belt conveyor】

ケーブルを使ってベルトを駆動するベルト‐コンベヤー。

⇒ケーブル【cable】

ケーブル‐レリーズ【cable release】

カメラがぶれないように、シャッターを切るための補助器具。弾力性のある針金を筒状に包んだもので、一端を押すと他端が突起し、離すと戻る。

⇒ケーブル【cable】

ゲー‐ペー‐ウー【GPU】

(Gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie ロシア)ソ連の国家政治保安部の略称。チェカの後身で、1922年以降、反政府分子の探索・逮捕・処刑を任務とした。34年以後、内務人民委員部に吸収された。

ケーベル【Raphael Koeber】

哲学者・音楽家。ドイツ系ロシア人。ドイツで哲学を学んだ。1893年(明治26)来日、東京大学で西洋哲学・ドイツ文学・古典語学を講じ、また、東京音楽学校でピアノを教授。(1848〜1923)

ゲーム【game】

①遊戯。勝負事。

②競技。試合。「―展開」

③テニスの試合で、セットを構成する一区切り。相手が3点を得る前に4点を得、またジュース後は相手より2点多く得て1ゲームが終わり、6ゲーム先取した方がそのセットの勝者となる。

④ゲームセットの略。

⇒ゲーム‐オーバー【game over】

⇒ゲーム‐さ【ゲーム差】

⇒ゲーム‐セット

⇒ゲーム‐センター

⇒ゲーム‐ソフト

⇒ゲーム‐とり【ゲーム取】

⇒ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

⇒ゲーム‐ポイント【game point】

⇒ゲーム‐メーカー【game maker】

ゲーム‐オーバー【game over】

ゲームや試合が終わること。ゲームセット。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐さ【ゲーム差】

プロ野球のペナント‐レースで、同一リーグの各チームの順位間の差をゲーム数で表したもの。A(上位)とB(下位)チームのゲーム差は、

[(Aの勝数)−(Bの勝数)+(Bの負数)−(Aの負数)]÷2

で計算される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐セット

(和製語。テニスのgame, set, and matchからか)試合終了。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐センター

(和製語game center)有料のゲーム機械をそろえて遊ばせる店。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ソフト

コンピューター‐ゲームに使うソフトウェア。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐とり【ゲーム取】

ビリヤードで、得点をかぞえる人。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐の‐りろん【ゲームの理論】

(theory of games)利害対立を含む複数主体のあいだの行動原理をゲームの形で一般化した理論。フォン=ノイマンとモルゲンシュテルン(O. Morgenstern1902〜1977)が創始。初め経済・軍事の分野で有効性が認められ、行動生態学にも応用される。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐ポイント【game point】

テニスで、あと1ポイントを取れば、そのゲームを獲得できる状態。

⇒ゲーム【game】

ゲーム‐メーカー【game maker】

サッカーなどで、攻守の戦術を組み立て、ゲーム展開の中心となる選手。

⇒ゲーム【game】

ケーラー【Wolfgang Köhler】

ドイツの心理学者。ゲシュタルト心理学の創唱者の一人。特に知能に関する類人猿の実験は有名。著「ゲシュタルト心理学」「類人猿の知恵試験」。(1887〜1967)

ケーララ【Kerala】

インド南西端、西ガッツ山脈西側の州。古くから東西海洋交通の要地。

ゲーリー【Gary】

アメリカ合衆国中部、シカゴの南東方にある工業都市。1905年にUSスチール社が地の利に着目し、計画都市として建設。世界有数の鉄鋼の町として発展。人口10万3千(2000)。

ゲーリッグ【Lou Gehrig】

(本名Henry Louis)アメリカのプロ野球選手。1923年ヤンキースに入団し、2130試合連続出場の記録を樹立。39年、最年少で野球殿堂入り。(1903〜1941)

ケー‐りゅうし【K粒子】‥リフ‥

素粒子の一つ。質量は電子の約1000倍、スピンは0。正・負および中性の荷電状態がある。中性K粒子の崩壊の研究を通じて、空間反転・時間反転に対する不変性が成り立たない現象のあることが発見された。K中間子。ケーオン。

ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

フランスの物理学者・化学者。気体反応の法則の発見、シアン基の発見、空気成分の研究、硫酸製造法(ゲー=リュサック塔の考案)などに貢献。(1778〜1850)

⇒ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】

ゲーリュサック‐の‐ほうそく【ゲーリュサックの法則】‥ハフ‥

常温常圧における気体の熱膨張率は気体の種類にかかわらずほぼ同一の値を持つという法則。1801年、ゲー=リュサックが精密測定。シャルルの法則。なお、「気体反応の法則」のことをゲー=リュサックの(第2)法則ともいう。

⇒ゲー‐リュサック【Joseph Louis Gay-Lussac】

ゲーリング【Hermann Wilhelm Göring】

ドイツの政治家・軍人。ナチス指導者。空軍の建設者で、国家上位元帥。第二次大戦後、戦争犯罪に問われ、絞首刑に処せられる直前に自殺。(1893〜1946)

ゲーリンクス【Arnold Geulincx】

オランダの哲学者。機会原因論の代表者。主著「倫理学」。(1624〜1669)

ケール【kale】

キャベツの一種。結球せず、茎が立つものと立たないものがあり、葉が縮れる。縮れないものはコラードという。若葉はサラダなどに用いるほか、薬用の青汁の原料。中国や東南アジアで花茎を食べる芥藍かいらん(チャイニーズ‐ケール)もこの仲間。

ゲーレン【Arnold Gehlen】

ドイツの哲学者・社会心理学者。哲学的人間学を代表する一人。人間を本能や自衛的身体構造をもたない欠陥動物として捉え、知能はその欠陥を代償する機能であるとした。著「人間」「人間学の探究」など。(1904〜1976)

げ‐えん【化縁】

(ケエンとも)

①仏・菩薩が衆生しゅじょうを教化する因縁。

②教化をうけるべき衆生の側の機縁。

ゲーンズバラ【Thomas Gainsborough】

イギリスの肖像および風景画家。作「青衣の少年」など。(1727〜1788)

け‐おさめ【褻納め】‥ヲサメ

日常用と晴れの場用。普段着と晴れ着。今昔物語集26「―の装束」

け‐おさ・れる【気圧される】

〔自下一〕[文]けおさ・る(下二)

全体の感じや相手の勢いに圧倒される。源氏物語紅葉賀「顔のにほひに―・れたるここちすれば」。「ものすごい剣幕に―・れる」

け‐おそろ・し【気恐ろし】

〔形シク〕

なんとなく恐ろしい。源氏物語夕顔「人おびやかさむとて―・しう思はするならむ」

け‐おと・す【蹴落とす】

〔他五〕

①蹴って下へ落とす。けりおとす。

②ある地位から落とす。失脚させる。「仲間を―・して出世する」

け‐おと・る【気劣る】

〔自四〕

どことなく劣る。源氏物語野分「きのふ見し御けはひには―・りたれど」

け‐おり【毛織】

①毛糸で織ること。また、その織物。

②木綿をけばだたせて織ること。また、その織物。

⇒けおり‐もの【毛織物】

けおり‐もの【毛織物】

動物(羊・ラクダなど)の毛で作った糸で織った織物。羅紗ラシヤ・ネル・セルの類。

⇒け‐おり【毛織】

ゲオルギウス【Georgius】

ローマの軍人。ディオクレティアヌス帝の迫害にあい斬首。悪竜を退治し、王女を救ってその国をキリスト教に改宗させた伝説で知られる。(270頃〜303頃)

ゲオルゲ【Stefan George】

ドイツの詩人。「芸術草紙」誌を主宰した芸術至上主義者。詩集「魂の年」「生の絨毯じゅうたん」など。(1868〜1933)

け‐か【悔過】‥クワ

〔仏〕

①罪を悔いること。懺悔すること。

②己が罪を懺悔し、罪報を免れることを求めるために、薬師・阿弥陀・吉祥天などを本尊として一定の作法によって行う儀式。今昔物語集16「題恵禅師といふ人を請じて十一面観音の―を行ふ」

けが【怪我】

(一説に、ケガは「けが(汚)る」の語幹という。「怪我」は当て字)

①思いがけないあやまち。そそう。過失。狂言、水掛聟「イヤ、―で掛けました」

②思いがけず傷つくこと。負傷。浄瑠璃、傾城反魂香「されども彼奴等と太刀打ちは、いつかないつかな、かなふまじ。姫君にも―あらん」

③不測の結果。偶然。浄瑠璃、新版歌祭文「血気なこなた投げたのではない―のはづみ」

⇒怪我の功名

げ‐か【外科】‥クワ

医学の一分科。身体の創傷や内臓諸器官の疾病を手術的方法で治療する。太平記33「本道・―の医師数を尽して参り集る」↔内科

けが‐あやまち【怪我過ち】

あやまち。過失。そそう。浄瑠璃、薩摩歌「わが夫つまに―の知らせの夢と」

け‐がい【化外】‥グワイ

王化の及ばない所。教化の外。「―の民」

げ‐かい【下界】

①〔仏〕この世界。人間界。↔上界。

②高い所から見た、地上。「山頂から―を見おろす」

げ‐かい【外海】

〔仏〕須弥山しゅみせんを中心とする九山八海くせんはっかいのうち、一番外側にある海。太平記12「内海―の竜神ども」→須弥山

げ‐かい【外階】

(→)外位げいに同じ。

げか‐い【外科医】‥クワ‥

外科を専門とする医者。

けかい‐な・し【結解無し】

〔形ク〕

きまりがつかない。はかどらない。しまりがなくてだらしがない。安斎随筆「結解なしをけかいなしとよむ」

け‐がえ【毛替え】‥ガヘ

江戸時代、田に稲以外のものを植えること。

け‐かえし【蹴返し】‥カヘシ

①相撲の手の一つ。突合い・押合いなどの中に、相手の足のくるぶしの辺を、足の裏で内から外に向けて蹴り、手で相手の肩や腕を引くようにして倒すもの。

②歩く時、着物の裾の開くこと。また、そのとき見える着物の裏。浮世草子、世間娘容気「紅の脚半―に見えて」

け‐かえ・す【蹴返す】‥カヘス

〔他五〕

①蹴ってもとの位置に戻す。けりかえす。

②蹴ってひっくりかえす。

③蹴られたことに対して、こちらからも蹴る。けりかえす。

けが‐がち【怪我勝ち】

自分より強い相手に実力でなく偶然に勝つこと。

け‐かき【毛掻き】

織物の仕上工程の一段階。無数の小鉤針を植えたロールや刷毛はけなどで織物の表面を掻き、けばを立てること。

け‐がき【毛描き】

①日本画で、人物の頭髪や鳥獣の毛などを細い筆線で描くこと。

②(「毛書」と書く)仮面で、頭髪・眉・髯などを筆で描いた部分。

⇒けがき‐ふで【毛描き筆】

け‐がき【罫書き・罫描き】

工作物を加工する際、機械工作に必要な線を被工作物に描く作業。けがき台の上に被工作物をのせて、けがき針・トースカンなどで行う。

げ‐がき【夏書き】

夏安居げあんご中、経文を書写すること。また、その書写した経文。〈[季]夏〉

けがき‐ふで【毛描き筆】

毛描きに用いる穂先の細い筆。

⇒け‐がき【毛描き】

げ‐がく【外学】

〔仏〕仏教以外の学問。↔内学

けが・し【穢し・汚し】

〔形シク〕

けがらわしい。夫木和歌抄36「年ふれば―・しきみぞに落ちぶれて」

けが・す【穢す・汚す】

〔他五〕

①きたなくする。よごす。西大寺本最勝王経平安初期点「血流れて泥と成りて其の地を霑ぬらし汙ケガセるとを見つ」。平家物語5「滝壺を―・さじとや」。「純な心を―・す」

②名誉・名声などにきずをつける。源氏物語椎本「竜田の川の濁る名をも―・し」。「社名を―・す」

③女子の貞操をきずつける。雄略紀「皇女を姧けがしまつりて任身はらましめたり」

④人格・実力のない者が高い地位に就く。また、自分がある地位や席につくことを、謙遜していう。平家物語1「その人ならでは―・すべき官ならねども」。「末席を―・す」

⑤手や口をつけてよごす。宇治拾遺物語2「鯛のあら巻三つもて…今二巻きは―・さで置きてさぶらふ」

け‐かち【飢渇】

⇒きかつ。太平記12「四海の民を…―に合はせんと」

け‐かつ【飢渇】

⇒きかつ。方丈記「二年があひだ世の中―して」

け‐がに【毛蟹】

クリガニ科のカニ。甲は丸みのある縦長の四角形で、幅約10センチメートル。体表全体に剛毛が生え、歩脚には鋭い刺とげが並ぶ。東北地方以北に分布し、北洋に多産。食用。

毛蟹

撮影:関戸 勇

けが‐にも【怪我にも】

〔副〕

(下に打消を伴って)全然。決して。けがな。けがに。傾城禁短気「かかる志、女宗の方には―あるまい」。尾崎紅葉、おぼろ舟「―身のため家のためを念おもふての艶気つやけなき談話はなしは好もしがらで」

けが‐にん【怪我人】

怪我をした人。負傷者。「火事で―が出る」「―の救助」

けが‐にも【怪我にも】

〔副〕

(下に打消を伴って)全然。決して。けがな。けがに。傾城禁短気「かかる志、女宗の方には―あるまい」。尾崎紅葉、おぼろ舟「―身のため家のためを念おもふての艶気つやけなき談話はなしは好もしがらで」

けが‐にん【怪我人】

怪我をした人。負傷者。「火事で―が出る」「―の救助」

大辞林の検索結果 (4)

き-ゆう【希有・稀有】🔗⭐🔉

き-ゆう ―イウ [1] 【希有・稀有】 (名・形動)[文]ナリ

〔漢音〕

「けう(希有)」に同じ。「―なる振舞したまふ/文づかひ(鴎外)」

け-う【希有・稀有】🔗⭐🔉

け-う [1] 【希有・稀有】 (名・形動)[文]ナリ

(1)めったにないこと。非常に珍しいこと。また,そのさま。「―な事例」

(2)不思議なこと。「又種々の―の事を啓す/今昔 1」

(3)意外なこと。とんでもないこと。「こは―の狼藉かな/徒然 106」

けう=にして🔗⭐🔉

――にして

かろうじて。やっとのことで。「―助かりたるさまにて/徒然 89」

けうけう・し【希有希有し】🔗⭐🔉

けうけう・し 【希有希有し】 (形シク)

きわめて稀(マレ)なさま。「今宵又雨,神―・しう鳴る/御湯殿上(文明一四)」

広辞苑+大辞林に「希有」で始まるの検索結果。